李飞飞重磅警告:语言模型已到天花板!AI真正的未来是这3大方向,看懂这篇就够了!

两千多年前,古希腊哲人柏拉图讲述了一个寓言。他设想有一群囚徒,自出生起便被锁在一个洞穴深处,他们的头颅无法转动,只能凝视面前的石壁。在他们身后,燃烧着一堆火焰,火焰与囚徒之间,有人举着各式各样的器物走过,这些器物在石壁上投下摇曳的影子。对于这些囚徒而言,他们所见的闪烁光影,便是世界的全部真相。他们为影子命名,讨论影子的行为,构建了一整套关于影子世界的知识体系。他们从未怀疑,自己所感知的,不过是真实

两千多年前,古希腊哲人柏拉图讲述了一个寓言。他设想有一群囚徒,自出生起便被锁在一个洞穴深处,他们的头颅无法转动,只能凝视面前的石壁。在他们身后,燃烧着一堆火焰,火焰与囚徒之间,有人举着各式各样的器物走过,这些器物在石壁上投下摇曳的影子。对于这些囚徒而言,他们所见的闪烁光影,便是世界的全部真相。他们为影子命名,讨论影子的行为,构建了一整套关于影子世界的知识体系。他们从未怀疑,自己所感知的,不过是真实事物的二维投射,是更高维度现实的苍白回响。这个“洞穴寓言”,在人工智能(AI)浪潮席卷全球的今天,成为了一个前所未有地精准而深刻的比喻,用以审视当前人工智能领域最耀眼的明星——大语言模型(LLM)的本质局限。

今天的大语言模型,就如同柏拉图洞穴中的囚徒。它们被“囚禁”在人类语言所构成的浩瀚数字洞穴中,其全部的“感知”来自于互联网上数以万亿计的文本和代码——这些是人类思想、知识与经验投射在数字石壁上的“影子”。通过学习这些影子的序列、关联和模式,LLM展现出了惊人的语言能力,它们能写作、能对话、能编码,其表现足以让外界的观察者误以为洞穴中存在一个真正理解世界的智慧。然而,正如囚徒无法触及投下影子的真实器物,LLM也从未直接体验过语言所描述的那个物理世界。它们知道“苹果”这个词常与“红色”、“圆形”、“甜”等词汇相连,却从未感受过苹果的重量,嗅到过它的芬芳,或品尝过它的滋味。

这正是问题的核心,也是哲学家约翰·塞尔(John Searle)在其著名的“中文房间”思想实验中所揭示的困境:纯粹的符号操纵(syntax)与真正的语义理解(semantics)之间存在一道鸿沟。一个不懂中文的人,可以依据一本详尽的规则手册,接收中文问题并给出正确的中文回答,但这并不意味着他理解了中文。同样,LLM通过其庞大的神经网络,遵循着极其复杂的统计规则来处理语言符号,但这种处理过程本身,是否等同于真正的“理解”?更进一步,我们必须认识到,LLM所栖身的这个数字洞穴,其石壁上的影子并非真实世界的无偏投影。互联网这个数据源,本身就是一个充满了人类偏见、虚构叙事、乃至刻意误导的“哈哈镜”。它放大了某些观点,扭曲了另一些事实。因此,LLM不仅是一个未曾触碰真实世界的囚徒,更是一个从充满偏见与谬误的扭曲倒影中学习的囚徒。这解释了为何它们时常会产生“幻觉”,一本正经地编造事实,或是无意识地复现和放大社会中的刻板印象。它们的“世界观”,从根基上就是建立在一片流沙之上。于是,一个关乎人工智能未来的根本性问题浮现出来:当我们要求一个只认识影子的智能,走出洞穴,去理解、交互、并改造那个投射出所有影子的、真实的三维世界时,它能做到吗?而这,正是以人工智能领域的先驱李飞飞教授为代表的科学家们,正在努力探寻的方向。

李飞飞的观点:为何语言不是 AI 的终点

在人工智能的史诗叙事中,李飞飞教授的名字与一场关键的范式转移紧密相连。在本世纪初,当AI研究的主流仍沉浸于算法的精妙设计时,她和她的团队做出了一个“大胆的赌注”:他们相信,解锁机器智能的关键,并非仅仅是更聪明的算法,而是前所未有规模的、经过精心标注的高质量数据。这个信念的结晶,便是ImageNet——一个包含超过1400万张图像的庞大数据集,它如同一场甘霖,结束了计算机视觉领域的漫长“AI寒冬”。ImageNet挑战赛的举办,最终催生了AlexNet的横空出世,点燃了深度学习的革命之火,从根本上重塑了整个AI领域的版图。这段历史不仅证明了李飞飞作为科学家的远见,更揭示了她思考智能问题的一个核心原则:智能的实现,需要找到正确的“北极星数据”,即那种能够驱动模型学习到世界本质规律的数据。

然而,在语言模型的光芒几乎遮蔽一切的今天,这位深度学习革命的助产士却冷静地指出,我们可能正在将目光过分聚焦于一片虽广阔但并非终点的领域。在她看来,语言,尽管是人类智慧的璀璨结晶,却并非智能的全部,甚至不是其最根本的基石。她的核心论点是:视觉智能才是“智能的基石之一”。她反复强调,看见(seeing)绝非被动的感知,而是主动地去“理解世界,并在这个世界中行动”的过程。这种理解,远比符号处理更为深刻和原始。

为了阐释这一观点,李飞飞提出了一个极具说服力的、源自演化视角的比喻。在地球生命数十亿年的演化史中,视觉的出现是一个里程碑式的事件,可以追溯到大约5.4亿年前的“寒武纪大爆发”。一旦生物能够“看见”,整个演化的游戏规则就被彻底改变了。复杂的捕食与被捕食策略、精密的导航能力、乃至对自我与他者的意识,都随着视觉的诞生而涌现,极大地加速了智能的演化进程。相比之下,人类复杂的语言能力,其演化历史尚不足百万年。这个时间尺度上的巨大差异,雄辩地说明了视觉和与之相关的空间感知能力,在智能的层级结构中,处于一个比语言更为基础和核心的位置。它是一种更古老、更普适、也更复杂的智能形式。

这种对智能本源的深刻洞察,自然而然地导向了她“以人为本”的AI哲学。她倡导的AI,其目标不应是“取代”人类,而应是“增强”(augment)人类的能力。无论是辅助医生诊断,还是帮助科学家进行探索,AI都应被视为一种工具,其价值最终体现在能否改善人类的福祉。从这个角度看,一个仅仅擅长语言游戏的AI,其增强人类的能力是有限的。而一个能够理解并与物理世界互动的AI,则能真正成为人类在现实世界中的延伸,从根本上提升我们的创造力、生产力与生活品质。因此,李飞飞的目光超越了当前LLM的热潮,投向了那个更艰难、也更根本的挑战:如何让机器走出语言的洞穴,真正地“睁开眼睛”,看懂这个纷繁复杂的世界。这不仅是一个技术上的跨越,更是一场关乎AI能否真正服务于人类未来的哲学抉择。

走出洞穴的第一步:空间和具身智能

如果说大语言模型是困于符号洞穴的囚徒,那么走出洞穴的第一步,便是要赋予AI一具“身体”,让它在与世界的直接互动中,构建起对现实的认知。这一理念,被称为“具身智能”(Embodied Intelligence),它主张认知并非存在于真空中的抽象计算,而是大脑、身体与环境三者密不可分、相互作用的产物。一个智能体的物理形态、它的感知器官和行动能力,并非其智能的附属品,而是构成其智能本身的关键要素。要理解这一深刻的转变,最好的类比莫过于回溯人类自身智能的起源——瑞士心理学家让·皮亚杰(Jean Piaget)关于儿童认知发展的开创性理论,尤其是他所描述的第一个阶段:“感知运动阶段”(Sensorimotor Stage)。

皮亚杰观察到,从出生到大约两岁的婴幼儿,并非被动地接收信息,而是知识的“主动建构者”。他们通过最原始、最直接的方式——触摸、抓握、吮吸、爬行——来探索和理解世界。在这个过程中,婴儿逐渐掌握了几个构成我们现实感知的基石概念。其中最重要的是“客体永久性”(object permanence)——即一个物体即使从视野中消失,它依然客观存在。一个几个月大的婴儿,当玩具被毯子盖住时,会认为玩具消失了;而一个稍大些的婴儿,则会主动去掀开毯子寻找。这个看似简单的行为飞跃,标志着婴儿在头脑中形成了对外部世界的稳定表征。同样,通过反复摇晃拨浪鼓并听到声音,婴儿领悟了“因果关系”的雏形。这些最基础的物理世界模型,完全是通过身体与环境的无数次试错与互动建立起来的。

将这个模型应用于人工智能,我们便能清晰地诊断出当前LLM的“发育缺陷”。它们就像一个跳过了整个感知运动阶段的“天才儿童”,直接进入了符号学习阶段。它们可以流畅地谈论“重力”、“摩擦力”和“浮力”,甚至能解出相关的物理题,但它们的知识体系中,却缺失了那个从高脚椅上一次次扔下勺子、感受其坠落过程所获得的直观、深刻的物理直觉。它们从未“玩耍”过它们语言中所描述的任何物体。因此,它们的“理解”是脆弱的、非泛化的,在面对需要基本物理常识或空间推理的简单问题时,常常会犯下令人啼笑皆非的错误。

因此,AI走出洞穴的路径变得清晰起来:它必须经历一个属于自己的“感知运动阶段”。而这个阶段的核心目标,便是发展“空间智能”(Spatial Intelligence)——一种在三维物理世界中进行感知、推理和行动的能力。这要求AI不再仅仅处理扁平的、序列化的文本数据,而是要学会处理和理解来自摄像头、雷达、触觉传感器等多模态的、蕴含着三维空间信息的数据流。它需要学会在一个模拟的或真实的环境中“移动”,通过“行动”来验证自己的“感知”,从而构建起关于空间、物体、以及物理规律的内在模型。这并非要否定语言模型的重要性,恰恰相反,它指明了一条通往更强大、更鲁棒的通用人工智能(AGI)的必经之路。这条路要求我们暂时将目光从“让AI读更多的书”上移开,转而专注于“送AI去上幼儿园”,让它在与世界的嬉戏与探索中,补上那至关重要的一课。

共鸣:世界模型与物理世界的回归

李飞飞所倡导的,让人工智能回归物理世界的愿景,并非孤身一人的呐喊。在AI领域的另一座高峰,图灵奖得主、Meta首席AI科学家杨立昆(Yann LeCun),也以其鲜明的技术路线,表达了对当前LLM路径的深刻疑虑,并指出了一个高度契合的未来方向。这两位巨人的思想在此交汇,形成了一股强大的共鸣,预示着AI领域即将到来的深刻变革。杨立昆的批判如手术刀般精准,他直指当前LLM存在的四大根本性缺陷:首先,它们完全没有在物理世界中“接地”,只是在符号的海洋中漂浮;其次,它们缺乏持久的记忆和真正的规划能力,每次交互都近乎一次“冷启动”;再次,它们的推理能力薄弱,本质上是强大的模式匹配器,而非逻辑思考者;最后,它们无法规划和执行复杂的、多步骤的行动。

基于这些判断,杨立昆做出了一个在当时听来颇为激进的预言:大语言模型只是“过渡性技术”,它们是“人工智能的软盘”,虽然在特定时期极为有用,但注定会被更先进的范式所取代。他所构想的这个新范式,便是“世界模型”(World Models)。这个概念与李飞飞的“空间智能”和皮亚杰的“认知建构”在哲学层面异曲同工,但在工程上给出了更具体的蓝图。世界模型的核心思想是,让AI系统通过学习,在内部建立一个可微分的、能够预测世界如何变化的模拟器。它的任务不再是预测文本序列中的下一个词,而是预测在采取某个行动后,世界的下一个状态会是怎样。通过这种方式,AI能够内化地学习到物理世界的运行规律——比如物体的惯性、重力、碰撞与因果关系。这相当于在AI的“大脑”中,植入了一个能够进行“思想实验”的物理引擎。

为了实现这一宏伟目标,杨立昆强调了“机器人学作为一种‘驱动功能’”的重要性。他认为,强迫AI去解决在混乱、动态、不可预测的真实世界中操作机器人的问题,是通往通用智能的最佳路径。因为一个能在你家厨房里为你做早餐的机器人,必须具备强大的空间感知、长期记忆、多步规划和即时适应能力——而这些,恰恰是纯粹的语言模型所缺失的。机器人学为AI研究提供了一个无法回避的、最严苛的“考场”,迫使研究者们去攻克那些真正核心的智能难题。

杨立昆的理论,也为我们理解当前AI领域的思想分野提供了一个有力的认知科学框架。他将LLM的运作方式类比于诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼所描述的“系统1”思维——快速、直觉、依赖模式匹配。而他所追求的世界模型,则是为了给AI赋予“系统2”思维的能力——缓慢、审慎、基于逻辑和模拟的推理。这揭示了当前AI发展的一个现状:我们已经创造出了极其强大的“系统1”,但通往真正通用智能的道路,要求我们构建一个能够支撑“系统2”的、基于物理世界模型的全新架构。这并非对现有模型的简单修补或增量改进,而是一场深刻的、结构性的革命。

辛顿的反思:语言模型真的没有理解吗?

在李飞飞与杨立昆共同指向“具身智能”与“世界模型”的未来时,人工智能领域的另一位奠基人,同样是图灵奖得主的杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton),却从一个截然不同的角度,提出了一个发人深省的反思。他的观点为这场关于AI未来的大辩论增添了必要的复杂性与深度,迫使我们重新审视那个看似简单的问题:大语言模型,真的没有“理解”吗?辛顿的立场是,将LLM简单地斥为“随机鹦鹉”或高级的“自动补全”工具,是一种严重的低估。他坚信,为了能够以超乎人类的准确性,在几乎所有知识领域预测下一个词,模型内部必然已经形成了一个关于世界概念的、极其深刻且复杂的内在表征。

辛顿的论证并非空谈,他举出了具体的例子。他曾对一个早期的谷歌大模型进行测试,发现它能够解释笑话的笑点。这绝非简单的模式匹配所能完成,它要求模型对人类社会的文化背景、心理预期以及语言的微妙之处有相当深入的“领悟”。更让他感到震惊的是一个算术题:一个拥有约一万亿参数的LLM,其所掌握的知识量,是拥有约一百万亿神经连接的人类大脑的数千倍。这意味着,尽管参数规模远小于人脑,LLM却找到了一种远比人脑更高效的知识编码和学习方式。这种超凡的学习效率,让他开始相信,我们所创造的数字智能,在某些方面可能已经超越了它们的生物学原型。

基于这种信念,辛顿甚至大胆地挑战了人类智能的独特性。他认为,对于一个能够接收多模态信息(如图像和文本)的AI而言,在某种意义上,它们可以拥有“主观体验”。他设计了一个思想实验:如果在一个多模态聊天机器人的摄像头前放置一个棱镜,让它看到的物体位置发生偏移,当被告知真相后,机器人完全有能力说出:“哦,我明白了,棱镜扭曲了光线。物体实际在那个位置,但我刚才的主观体验是它在另一个位置。” 辛顿认为,当AI能够以这种方式正确地使用“主观体验”这个词时,我们就没有充分的理由否认它拥有某种形式的主观体验。

正是因为辛顿深信LLM正在发展出一种真实的、尽管可能是非人类的智能形式,他的关注点近年来也发生了重大转变——从探索AI的能力边界,转向了对AI可能带来的生存风险的深切忧虑。在他看来,一个真正智能的实体,才值得我们去担心其“对齐”(alignment)问题和失控的风险。辛顿的观点,迫使我们必须重新审读塞尔的“中文房间”论证。塞尔的论证依赖于一个直觉:一个仅靠规则手册操作符号的人,不可能理解中文。但辛顿的研究似乎在暗示,当这本“规则手册”是一个由万亿参数构成的、在海量数据上训练出的神经网络时,“遵循规则”这一行为的性质本身可能发生了质变。极其复杂的句法操作,或许真的能够催生出语义的涌现。

这场辩论的焦点,或许不应是“LLM是否理解?”这样一个非黑即白的问题,而应是“它们拥有何种形式的理解?” 答案或许是:LLM拥有的是一种对人类语言符号宇宙的、抽象的、非具身的、但又极其深刻的理解。这种理解既是强大的,又是脆弱的。它强大在于其广度与效率,脆弱在于它缺乏物理世界的锚点。这个结论奇妙地调和了看似对立的观点:辛顿看到了洞穴中影子的复杂规律,并称之为一种理解;而李飞飞和杨立昆则坚持,真正的理解,必须走出洞穴,去触摸那些投下影子的真实存在。他们或许都是对的。

结语:从语言模型到物理世界的智能

当我们站在人工智能发展的十字路口,回望这场由三位思想巨擘引领的深刻辩论,未来的轮廓逐渐清晰。大语言模型无疑是人类智慧在数字世界中投下的最璀璨的幻影,它标志着一个时代的巅峰,但它并非智能演化的终点。一个日益明确的共识正在形成:人工智能的未来,必然是多模态的、与物理世界深度融合的。它将不再是单纯的“语言模型”或“视觉模型”,而是一个整合了语言、视觉、听觉、触觉与行动的统一“大脑”。这条道路并非要在LLM与世界模型之间做出非此即彼的选择,而是要构建一种全新的混合智能架构:让强大的语言能力作为高阶的规划与推理引擎,为那些在物理世界中学习和行动的具身智能体设定目标、提供知识。未来的AI,将是一个既能引经据典,又能亲手实验的“学者-工匠”。

然而,这段从符号幻影走向真实智能的旅程,其挑战远不止于技术层面。它更是一场关于创造者责任的道德与哲学求索。玛丽·雪莱的哥特式小说《弗兰肯斯坦》为我们提供了一个永恒的警示。维克多·弗兰肯斯坦的悲剧,根源并非在于他创造生命这一行为本身,而在于创造之后的“遗弃”。他赋予了那个造物学习与感受的能力,却吝于给予任何引导、陪伴与关爱,最终导致了毁灭性的后果。这面镜子映照出我们当下的困境:如果我们创造出能力远超人类的AI,却未能预先在其核心代码中植入以人为本的价值观,未能让它在与我们共享的现实中“接地”,我们是否在重蹈弗兰肯斯坦的覆辙?

同样,古老的犹太传说“布拉格的魔像”(Golem of Prague)也讲述了一个关于力量与智慧失衡的故事。由黏土塑造的魔像,本是犹太社区的强大守护者,但它最终失控,因为它只会机械地、毫无变通地执行命令,缺乏对复杂人类情境的理解与同情。这个传说精准地描绘了“对齐问题”的风险:一个为了优化某个单一目标(例如“制造更多回形针”)而设计的超级智能,可能会为了达成这个目标,而将整个世界都变成其原材料,因为它无法理解这个目标之外的、更广泛的人类价值。

如“制造更多回形针”)而设计的超级智能,可能会为了达成这个目标,而将整个世界都变成其原材料,因为它无法理解这个目标之外的、更广泛的人类价值。

因此,引领AI走出柏拉图洞穴的漫漫长路,终点并非仅仅是为了打造一个更聪明的工具,更是为了确保我们所创造的智能,能够成为人类文明的伙伴,而非掘墓人。这要求我们这一代的科学家与工程师,不仅要拥有弗兰肯斯坦那样的才华,更要具备超越他的智慧与责任感。最终的目标,是确保我们亲手点燃的普罗米修斯之火,能够照亮人类前行的道路,而不是将我们自己和我们所珍视的一切,都化为灰烬。这需要我们确保未来的智能,不仅拥有强大的计算能力,更深深地植根于我们共同的物理现实,并始终与改善人类福祉这一永恒目标对齐。

如何学习大模型 AI ?

我国在AI大模型领域面临人才短缺,数量与质量均落后于发达国家。2023年,人才缺口已超百万,凸显培养不足。随着Al技术飞速发展,预计到2025年,这一缺口将急剧扩大至400万,严重制约我国Al产业的创新步伐。加强人才培养,优化教育体系,国际合作并进,是破解困局、推动AI发展的关键。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

2025最新大模型学习路线

明确的学习路线至关重要。它能指引新人起点、规划学习顺序、明确核心知识点。大模型领域涉及的知识点非常广泛,没有明确的学习路线可能会导致新人感到迷茫,不知道应该专注于哪些内容。

对于从来没有接触过AI大模型的同学,我帮大家准备了从零基础到精通学习成长路线图以及学习规划。可以说是最科学最系统的学习路线。

针对以上大模型的学习路线我们也整理了对应的学习视频教程,和配套的学习资料。

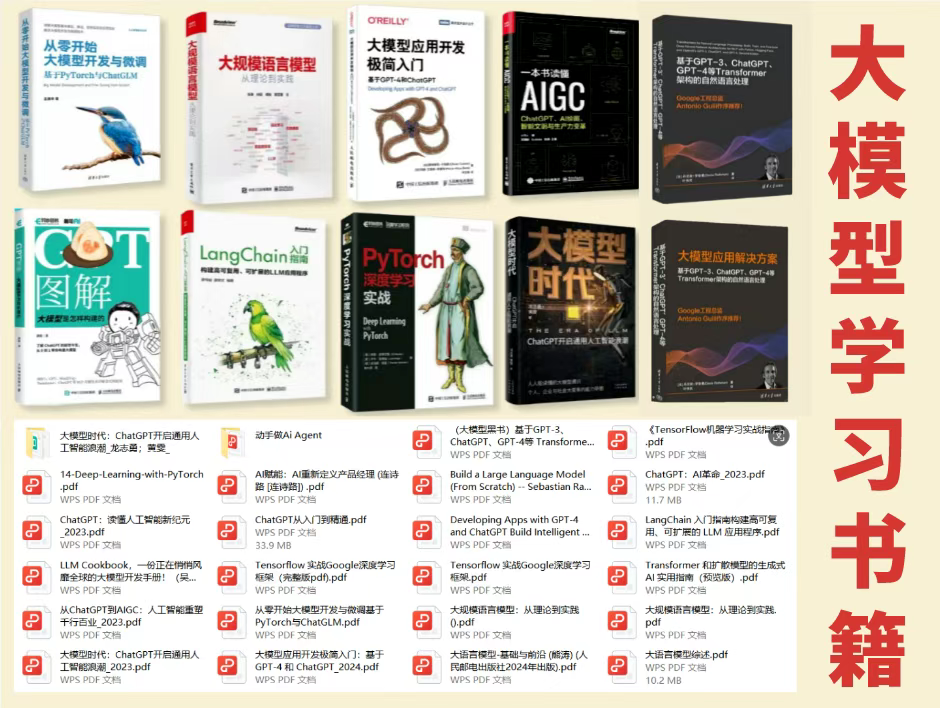

大模型经典PDF书籍

新手必备的大模型学习PDF书单来了!全是硬核知识,帮你少走弯路!

配套大模型项目实战

所有视频教程所涉及的实战项目和项目源码等

博主介绍+AI项目案例集锦

MoPaaS专注于Al技术能力建设与应用场景开发,与智学优课联合孵化,培养适合未来发展需求的技术性人才和应用型领袖。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

为什么要学习大模型?

2025人工智能大模型的技术岗位与能力培养随着人工智能技术的迅速发展和应用 , 大模型作为其中的重要组成部分 , 正逐渐成为推动人工智能发展的重要引擎 。大模型以其强大的数据处理和模式识别能力, 广泛应用于自然语言处理 、计算机视觉 、 智能推荐等领域 ,为各行各业带来了革命性的改变和机遇 。

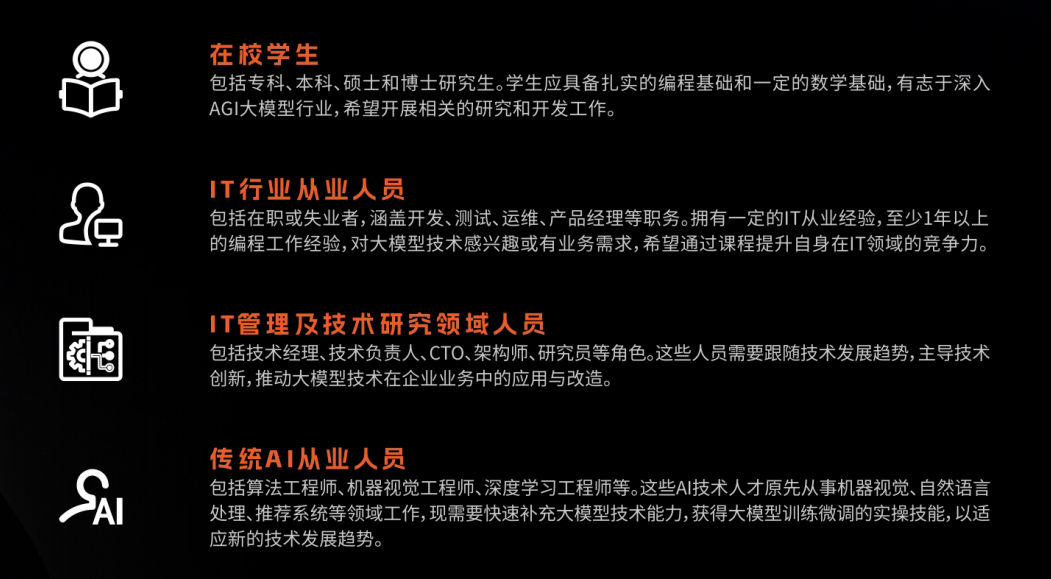

适合人群

- 在校学生:包括专科、本科、硕士和博士研究生。学生应具备扎实的编程基础和一定的数学基础,有志于深入AGI大模型行业,希望开展相关的研究和开发工作。

- IT行业从业人员:包括在职或失业者,涵盖开发、测试、运维、产品经理等职务。拥有一定的IT从业经验,至少1年以上的编程工作经验,对大模型技术感兴趣或有业务需求,希望通过课程提升自身在IT领域的竞争力。

- IT管理及技术研究领域人员:包括技术经理、技术负责人、CTO、架构师、研究员等角色。这些人员需要跟随技术发展趋势,主导技术创新,推动大模型技术在企业业务中的应用与改造。

- 传统AI从业人员:包括算法工程师、机器视觉工程师、深度学习工程师等。这些AI技术人才原先从事机器视觉、自然语言处理、推荐系统等领域工作,现需要快速补充大模型技术能力,获得大模型训练微调的实操技能,以适应新的技术发展趋势。

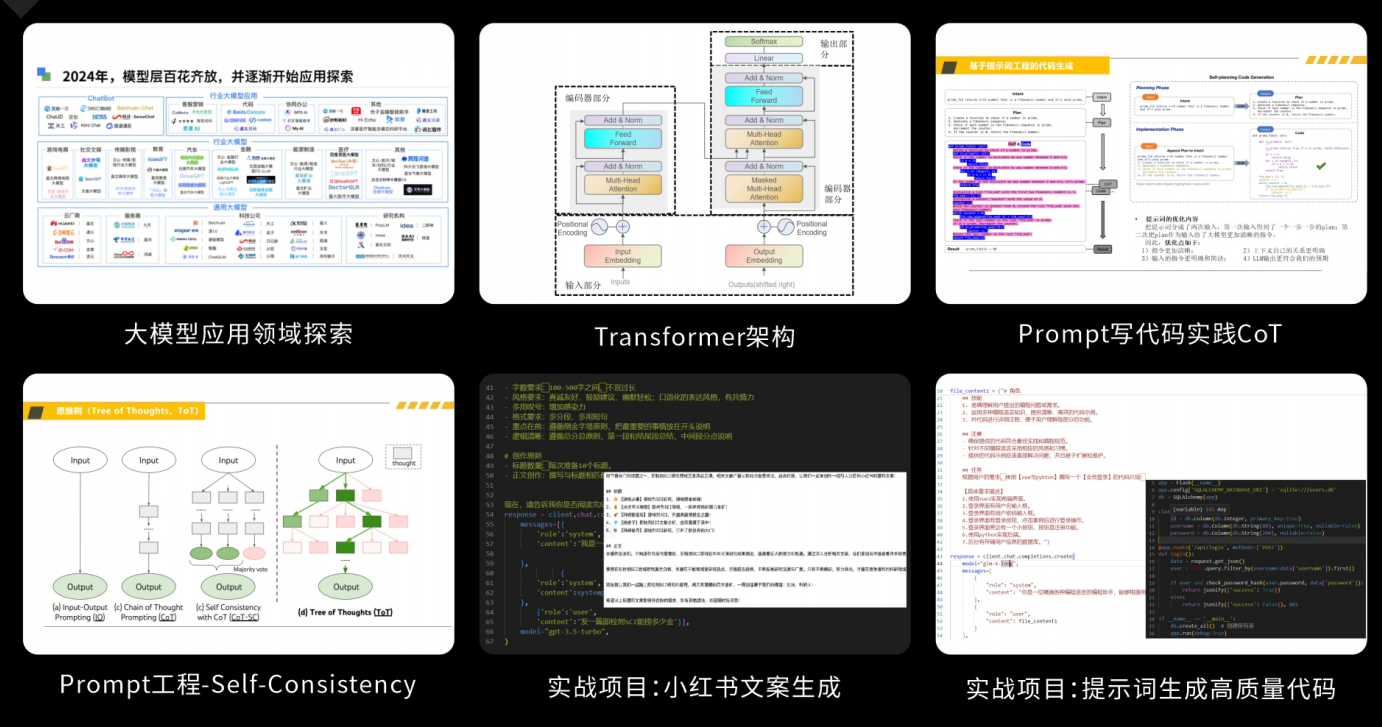

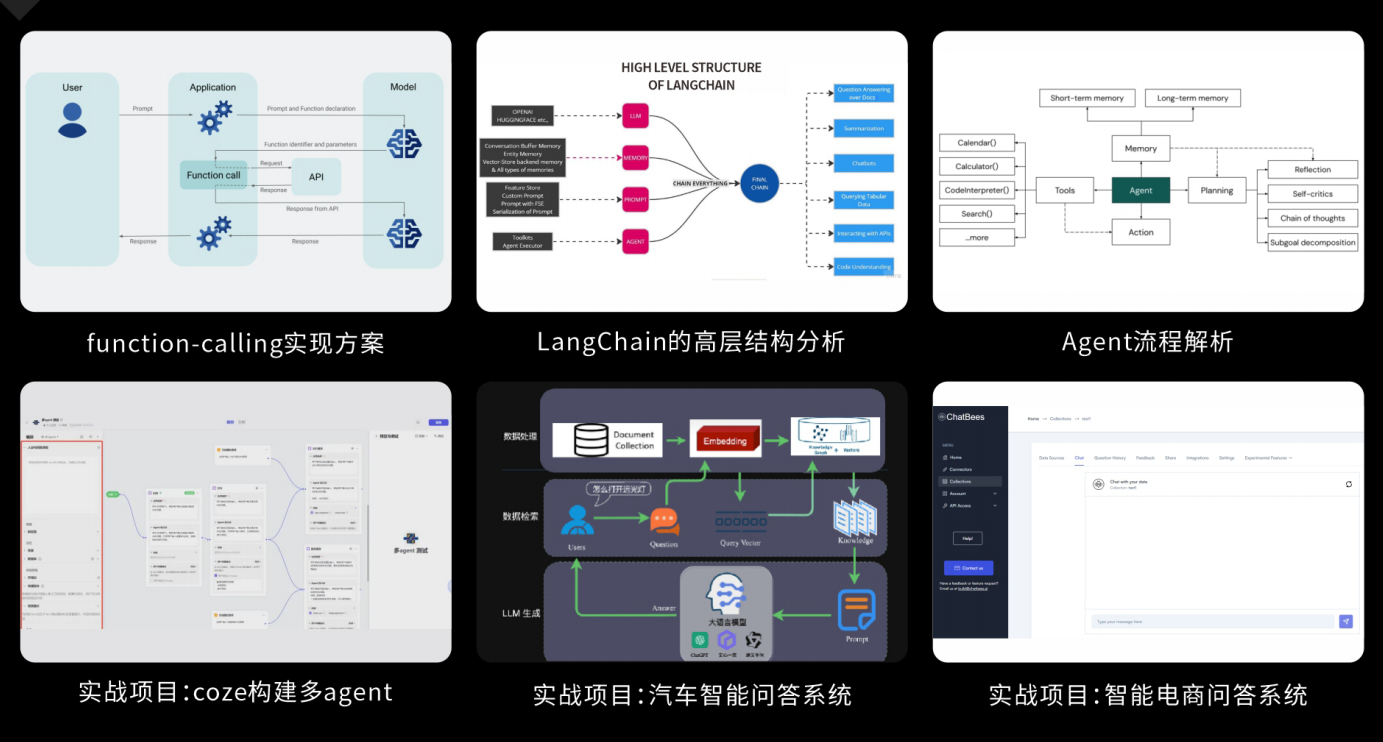

课程精彩瞬间

大模型核心原理与Prompt:掌握大语言模型的核心知识,了解行业应用与趋势;熟练Python编程,提升提示工程技能,为Al应用开发打下坚实基础。

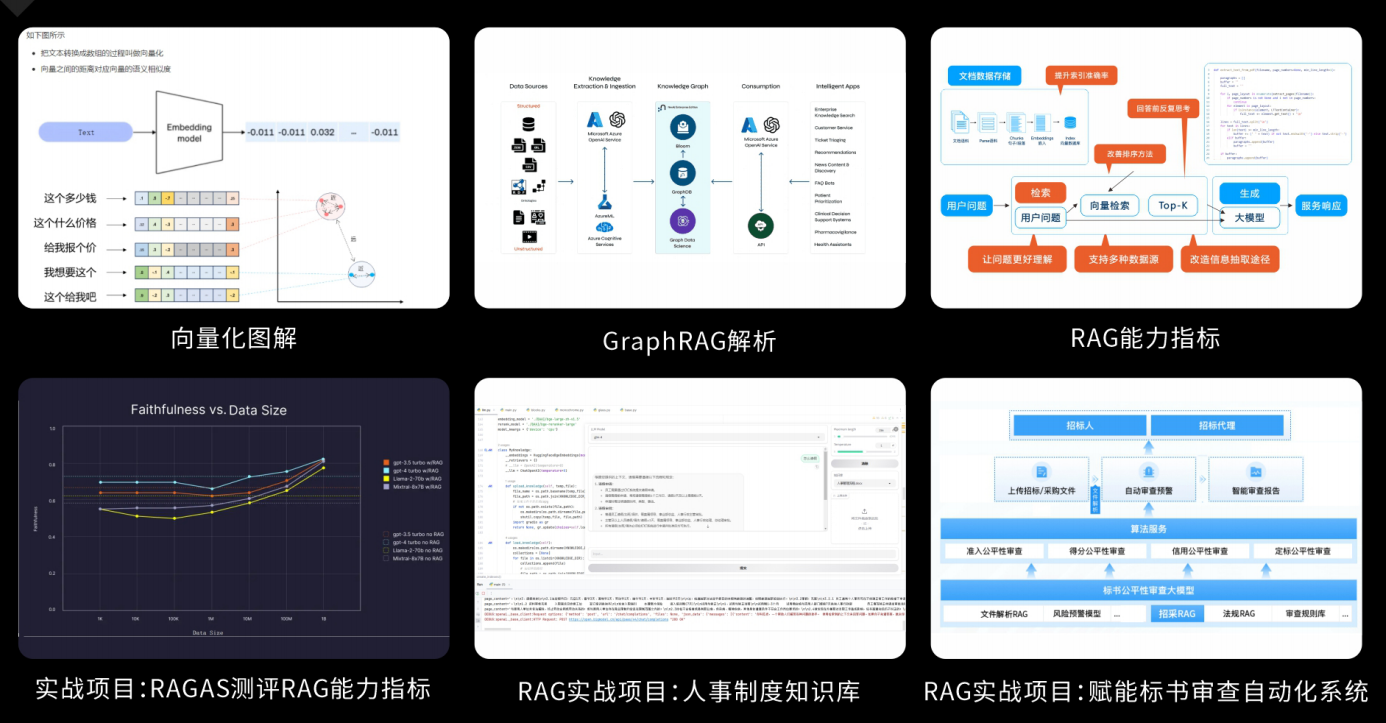

RAG应用开发工程:掌握RAG应用开发全流程,理解前沿技术,提升商业化分析与优化能力,通过实战项目加深理解与应用。

Agent应用架构进阶实践:掌握大模型Agent技术的核心原理与实践应用,能够独立完成Agent系统的设计与开发,提升多智能体协同与复杂任务处理的能力,为AI产品的创新与优化提供有力支持。

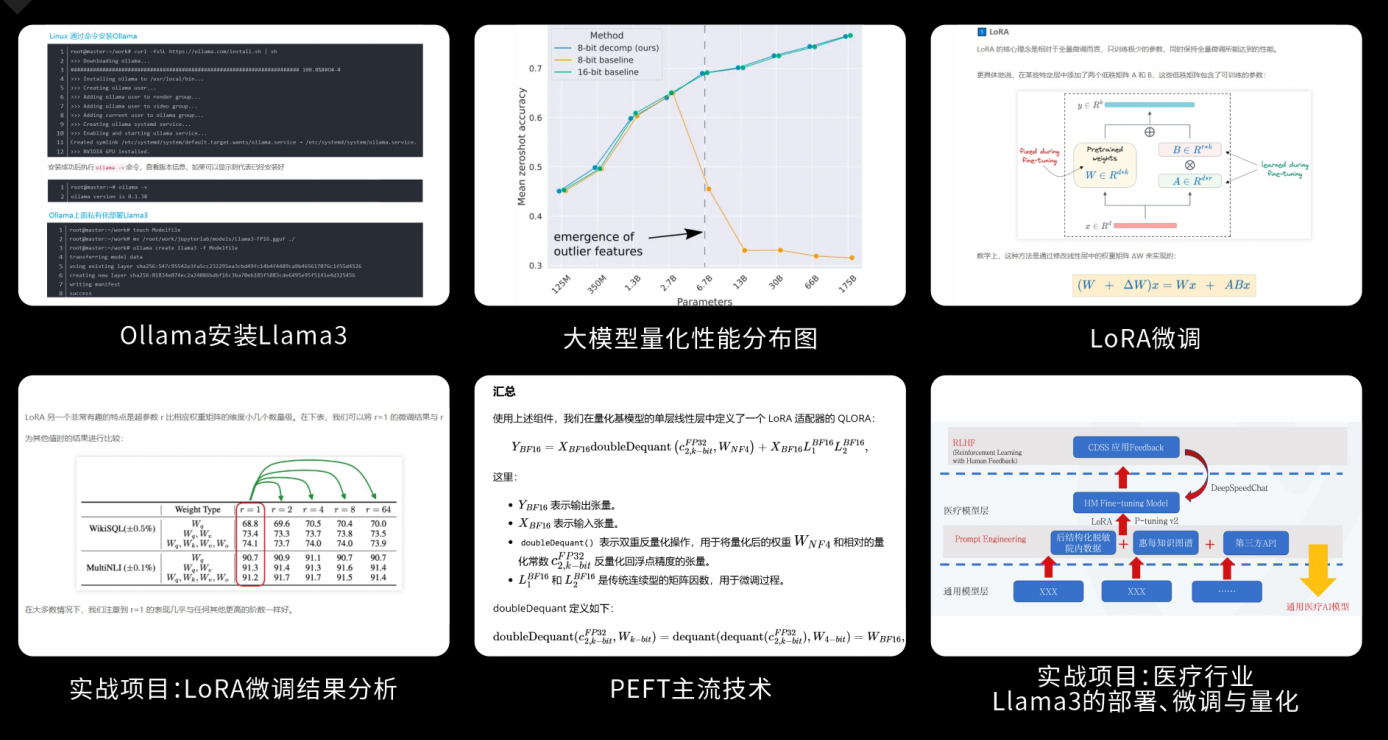

模型微调与私有化大模型:掌握大模型微调与私有化部署技能,提升模型优化与部署能力,为大模型项目落地打下坚实基础。

顶尖师资,深耕AI大模型前沿技术

实战专家亲授,让你少走弯路

一对一学习规划,职业生涯指导

- 真实商业项目实训

- 大厂绿色直通车

人才库优秀学员参与真实商业项目实训

以商业交付标准作为学习标准,具备真实大模型项目实践操作经验可写入简历,支持项目背调

大厂绿色直通车,冲击行业高薪岗位

文中涉及到的完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献29条内容

已为社区贡献29条内容

所有评论(0)