从零开始,变身大模型专家!年薪50万等你拿!全方位学习攻略 + 大厂面试手册,一篇文章带你飞!

过去一年间,ChatGPT-5的多模态升级、Claude-3的长文本处理能力迭代,不仅重构了AI行业的技术版图,更催生出全新的职业生态。据智联招聘与脉脉联合发布的《2025年AI人才趋势报告》显示,大模型相关岗位的平均薪资较上年涨幅达40%,其中算法工程师年薪中位数突破50万元,数据标注工程师、LLMOps工程师等细分岗位的招聘需求更是同比激增2.3倍。

过去一年间,ChatGPT-5的多模态升级、Claude-3的长文本处理能力迭代,不仅重构了AI行业的技术版图,更催生出全新的职业生态。据智联招聘与脉脉联合发布的《2025年AI人才趋势报告》显示,大模型相关岗位的平均薪资较上年涨幅达40%,其中算法工程师年薪中位数突破50万元,数据标注工程师、LLMOps工程师等细分岗位的招聘需求更是同比激增2.3倍。

然而,技术门槛如同一道无形的屏障:非计算机专业出身者纠结“零基础能否入门”,传统IT从业者困惑“现有技能如何衔接大模型技术”,职场新人则在众多方向中迷失——究竟该如何避开转型陷阱,找到适合自己的“低门槛高潜力”赛道?

一、大模型行业趋势:普通人该锁定哪些“高性价比”方向?

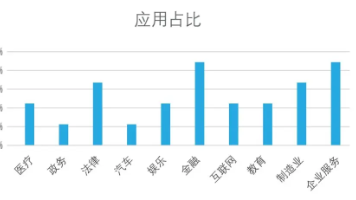

通过拆解头部企业的招聘需求(JD),我们发现大模型岗位可划分为四大核心领域,不同方向的门槛、需求与发展潜力差异显著,普通人需结合自身基础选择切入点:

| 岗位方向 | 核心工作内容 | 市场占比 | 核心优势 | 适配人群 |

|---|---|---|---|---|

| 数据方向 | 数据清洗、标注标准制定、数据Pipeline搭建、高质量数据集构建 | 35% | 门槛最低(无需深度编程)、需求稳定、上手快 | 零基础转行、传统行业(如教育、金融)从业者、应届生 |

| 工程方向 | 分布式训练环境搭建、模型部署自动化(LLMOps)、集群资源优化 | 30% | 技术栈成熟(Python+Linux为主)、职业生命周期长、薪资涨幅稳定 | 有1-3年编程经验(如Java、Python开发)、运维工程师 |

| 算法方向 | 模型微调策略设计、Prompt工程优化、垂直领域模型定制(如医疗大模型) | 20% | 薪资天花板高(头部企业年薪超80万)、技术话语权强 | 计算机/数学专业背景、有机器学习基础的工程师 |

| 部署方向 | 模型压缩(量化/剪枝)、推理加速、端侧(如手机、嵌入式设备)落地 | 15% | 技术壁垒高(稀缺性强)、跨领域需求大(覆盖AIoT、汽车等行业) | 有硬件开发、系统优化经验的工程师(如嵌入式开发) |

转型建议:非技术背景或零基础人群,优先选择“数据方向”作为起点——通过6-8个月的学习即可具备上岗能力;有编程基础者可主攻“工程方向”,凭借现有技能衔接大模型技术,降低转型成本;积累1-2年实战经验后,再根据兴趣横向拓展至算法或部署领域,形成“低风险进阶”路径。

二、阶梯式学习路径:从零基础到能拿Offer的四个阶段

大模型学习无需“一步到位”,我们将整个过程拆解为四个阶段,每个阶段聚焦明确目标,避免盲目跟风学习:

阶段1:基础筑基(2-3个月)——搭建核心知识框架

此阶段重点是掌握“能上手”的基础能力,无需深入复杂理论:

- 编程语言:主攻Python(重点掌握Pandas数据处理、NumPy矩阵运算、PyTorch基础语法),理解面向对象编程(类、继承)与函数式编程(lambda、map),能独立写脚本处理Excel/CSV数据。

- 数学基础:无需啃完整本《高等数学》,重点突破“实用知识点”——线性代数(矩阵乘法、特征值分解,用于理解模型参数)、概率统计(贝叶斯公式、概率分布,解释模型预测逻辑)、微积分(梯度下降原理,知道“为什么模型能优化”即可)。

- 机器学习入门:学习吴恩达《机器学习》(Coursera课程),掌握线性回归、决策树、K-Means聚类等基础算法,能使用Scikit-learn库完成简单的数据分类任务。

推荐资源:

- 书籍:《Python for Data Analysis》(更侧重数据处理实战,比《Python编程:从入门到实践》更贴合大模型需求)、《机器学习实战》(用代码讲解算法,避免纯理论枯燥)。

- 工具:通过Google Colab练习代码(无需本地配置环境),用Kaggle的“泰坦尼克号生存预测”数据集练手,熟悉数据处理全流程。

阶段2:进阶突破(3-4个月)——聚焦大模型核心技术

此阶段需从“机器学习”转向“深度学习+大模型”,重点是理解架构与实战:

- 深度学习基础:掌握CNN(图像识别)、RNN(序列数据处理)的核心逻辑,重点突破Transformer架构(理解Self-Attention机制,这是GPT、BERT的核心),能复现《Attention Is All You Need》论文中的简化版模型。

- NLP基础:学习分词( jieba库)、词向量(Word2Vec、BERT Embedding)、序列标注(NER),实战文本分类(如“垃圾邮件识别”)、情感分析(如“电商评论情感判断”)项目。

- 大模型认知:深入理解BERT(双向编码)、GPT(生成式)、T5(多任务)的差异,掌握预训练模型的调用(用Hugging Face Transformers库)与简单微调(如用自己的数据集优化模型)。

实战项目:

- Kaggle竞赛:参与“IMDB电影评论情感分析”(入门级NLP任务,适合练手)、“Quora问题相似度判断”(学习文本匹配技术)。

- 开源实践:基于Hugging Face的DistilBERT模型,搭建一个“新闻分类器”,实现对科技、娱乐、体育等类别的自动划分,并部署到本地网页。

阶段3:实战落地(4-6个月)——积累企业级项目经验

此阶段需聚焦“能写进简历”的实战能力,模拟企业真实工作场景:

- 分布式训练:学习Horovod(多GPU通信框架)、DeepSpeed(模型并行优化),在阿里云ECS上搭建2-4卡GPU集群,实现大模型(如Llama 2-7B)的分布式训练,记录训练效率优化过程(如显存占用降低30%)。

- 云平台部署:掌握AWS SageMaker、阿里云PAI的核心功能,完成“数据上传-模型训练-推理服务部署-API调用”全链路,能生成可对外提供服务的模型接口(如用FastAPI封装)。

- 垂直领域应用:选择一个细分场景深耕(如金融舆情分析、教育题库生成),以“金融舆情”为例,需完成:爬取财经新闻数据→数据清洗与标注→基于BERT微调舆情分类模型→搭建可视化 dashboard 展示负面新闻预警。

案例参考:某医疗AI公司通过“BERT(文本病历分析)+ ResNet(医学影像识别)”多模态模型,将肺癌早期诊断效率提升60%,核心在于解决“文本与影像数据对齐”“小样本数据训练”两个关键问题——此案例可复用于其他多模态场景(如电商“商品文本+图片”推荐)。

阶段4:专业深耕(持续学习)——建立差异化竞争力

此阶段需跟踪前沿技术,形成个人优势:

- 前沿技术攻坚:研究模型压缩(知识蒸馏、量化)、少样本学习(Few-Shot Learning)、多模态融合(如GPT-4V的图文理解),尝试在开源项目中贡献代码(如给Hugging Face Transformers库提交bug修复)。

- 行业资源积累:加入大模型技术社区(如Hugging Face论坛、国内的AI前线社群),参与技术沙龙(如阿里AI开发者大会、腾讯云智服论坛),主动分享自己的项目经验(如在CSDN、知乎写技术博客),积累行业人脉与个人影响力。

三、转型避坑指南:8个新手最容易踩的“认知误区”

结合多位转行失败者的经验,我们总结出8个高频误区,避开这些陷阱可节省60%的时间成本:

误区1:盲目冲刺算法岗,忽视“岗位匹配度”

真相:企业招聘算法岗时,80%的名额要求“硕士以上学历+2年以上算法经验”,且核心算法研发(如大模型预训练)仅由少数大厂的专家团队负责,新手入职后多从事“模型调参”“数据预处理”等基础工作,与预期差距大。

建议:先从数据/工程岗切入,用1-2年时间积累“行业数据处理经验”“模型部署经验”,再通过内部转岗或跳槽进入算法领域——某字节工程师就是从数据标注工程师做起,3年后成为算法优化工程师,薪资翻3倍。

误区2:沉迷理论学习,忽视代码质量

真相:大厂技术面试中,代码可读性(命名规范、注释)、模块化设计(函数拆分、类封装)占技术评分的30%,不少候选人因“代码混乱”被淘汰,即便能写出正确答案。

建议:精读《Clean Code》(代码整洁之道),每次写代码后进行“自我Code Review”,参考GitHub上星标10万+的开源项目(如Transformers库)的代码风格,养成良好编码习惯。

误区3:只做“Demo级项目”,缺乏“工程化思维”

真相:新手常做“本地跑通即可”的小项目(如用100条数据训练模型),但企业更关注“大规模数据处理”“高并发部署”“成本控制”等工程化能力——某HR透露,简历中写“处理10万条数据+模型部署到云服务器”的候选人,通过率是“处理100条数据+本地Demo”的5倍。

建议:每个项目需包含“数据规模(至少1万条)”“工程优化(如训练时间缩短)”“落地价值(如为业务节省成本)”三个核心要素,例如“用10万条电商评论数据训练情感模型,通过模型压缩将推理速度提升200%,降低服务器成本40%”。

误区4:忽视行业人脉,只靠海投简历

真相:大模型岗位竞争激烈,海投简历的通过率不足5%,而内推通过率可达15%-20%(是海投的3-4倍),且内推可跳过简历筛选环节,直接进入技术面试。

建议:在GitHub上给目标公司的工程师“点赞+评论”(如指出其项目中的小优化点),在技术沙龙中主动交流(准备1-2个专业问题),加入目标公司的技术社群(如阿里的“天池开发者群”),逐步建立人脉——某应届生通过在GitHub上给字节工程师的项目提PR,获得内推机会,最终拿到Offer。

误区5:追求“学完所有技术”,导致“样样通样样松”

真相:大模型技术更新快(如每月都有新模型发布),新手若追求“掌握所有模型、所有框架”,会陷入“学了忘、忘了学”的循环,最终没有一项拿得出手的技能。

建议:聚焦1-2个核心技能深耕,例如“数据方向”主攻“高质量数据集构建+数据清洗自动化”,“工程方向”主攻“LLMOps+云平台部署”,用“单点突破”建立竞争力,再逐步拓展。

误区6:不关注业务场景,只谈技术参数

真相:企业招聘大模型人才,核心是“解决业务问题”,而非“追求技术先进”——例如金融行业更关注“模型可解释性”(满足监管要求),教育行业更关注“模型输出准确性”(避免误导学生),只谈“模型准确率95%”而不结合业务的候选人,很难通过终面。

建议:学习时结合具体行业场景,例如学舆情分析时,重点研究“金融舆情如何关联股价波动”;学推荐系统时,思考“教育产品如何通过推荐提升用户留存”,在简历和面试中突出“技术解决业务问题”的案例。

误区7:轻视“基础工具”,依赖现成代码

真相:新手常依赖“复制粘贴开源代码”,但企业面试中会考察基础工具的使用(如Linux命令、Git版本控制、SQL查询),不少人因“不会用Git解决冲突”“写不出复杂SQL查询数据”而淘汰。

建议:每天花30分钟练习Linux命令(如awk处理日志、scp传输文件),用Git管理自己的项目代码(掌握commit、branch、merge、rebase等操作),学习SQL进阶(如窗口函数、多表关联查询)——这些基础能力是“职场生存必备”,而非“可选技能”。

误区8:焦虑“年龄/专业限制”,不敢开始

真相:大模型行业是“新兴领域”,对“专业背景”的包容度远高于传统IT行业,据《2025年AI人才报告》显示,30%的大模型从业者是非计算机专业出身,且30-35岁转行成功的案例占比达25%(如某32岁英语老师转行数据工程师,8个月后入职百度)。

建议:聚焦“自己能做的”而非“自己缺少的”,例如非专业出身者可突出“跨领域经验”(如教育行业背景适合做教育大模型数据处理),年龄较大者可强调“问题解决能力”(如传统行业的项目管理经验可迁移到模型落地)——大模型行业更看重“学习能力”和“实战成果”,而非“过往标签”。

四、求职实战指南:3步快速拿到大模型岗位Offer

第一步:简历优化——让HR一眼看到“你的价值”

简历核心是“用数据证明能力”,避免泛泛而谈:

- 项目经验量化:将“做过情感分析项目”改为“基于BERT微调情感分析模型,处理10万条电商评论数据,准确率达92%,较 baseline 提升8%,落地后帮助运营团队快速识别负面评价”。

- 技术栈精准匹配:根据招聘JD调整关键词,例如JD要求“分布式训练、DeepSpeed”,则在简历中突出“使用DeepSpeed实现Llama 2-7B模型分布式训练,训练时间缩短40%,显存占用降低35%”。

- 非技术背景转化:传统行业经验可“嫁接”大模型需求,例如教育行业从业者可写“负责K12题库数据整理,制定标注标准,为教育大模型提供高质量训练数据,数据标注准确率达98%”。

第二步:面试准备——聚焦“高频考点+实战能力”

大模型岗位面试分为“技术基础”“项目深挖”“编程实战”三部分,针对性准备:

- 技术基础高频考点:

- Transformer架构:Self-Attention的计算过程、QKV的作用、位置编码的意义。

- 模型优化:梯度消失/爆炸的解决方法(如残差连接、预训练)、模型压缩的常用手段(量化、剪枝、知识蒸馏)。

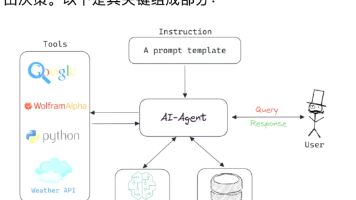

- 大模型应用:RAG(检索增强生成)的原理、Prompt工程的技巧(如Few-Shot Prompting)。

- 项目深挖准备:

提前梳理项目中的“难点+解决方案+成果”,例如“在分布式训练中遇到GPU通信延迟问题,通过调整Horovod的通信策略,将训练效率提升25%”——面试官会重点追问“你遇到了什么问题?如何解决的?有什么优化空间?”。 - 编程实战训练:

刷LeetCode中等难度题目(重点是数组、字符串、动态规划、树结构),每周至少3道;额外练习“大模型相关编程题”(如用PyTorch实现简单的Transformer层、用Pandas处理缺失值),可参考Hugging Face的“Beginner Friendly”编程任务。

第三步:薪资谈判——合理定价,争取最大权益

- 薪资范围参考:

一线城市(北京、上海、深圳):初级数据工程师30-45万/年,初级LLMOps工程师40-55万/年,中级算法工程师60-80万/年(数据来源:2025年脉脉AI岗位薪资报告)。 - 谈判技巧:

- 不先报具体薪资,可回答“期望薪资参考行业水平,同时希望匹配我的项目经验,例如我之前做的XX项目,为公司节省了XX成本/提升了XX效率”。

- 突出稀缺性:若掌握分布式训练、模型部署等技能,可强调“目前市场上能独立完成全链路部署的工程师较少,我在XX项目中积累了完整的经验”。

- 关注隐性福利:除基本工资外,可争取“股票期权”“培训补贴”“弹性工作”等,尤其大厂的股票期权长期价值较高。

最后提醒:大模型行业的“风口”不是“投机机会”,而是“技术变革带来的职业重构”——普通人无需追求“成为技术大牛”,但需建立“解决具体问题”的能力。按照本文的路径,从基础学起,聚焦实战,避开陷阱,6-12个月内实现职业转型并非难事。现在就行动起来,用系统学习替代焦虑,用实战成果敲开大模型行业的大门!

五、如何学习大模型 AI ?

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

这份完整版的大模型 AI 学习和面试资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

第一阶段: 从大模型系统设计入手,讲解大模型的主要方法;

第二阶段: 在通过大模型提示词工程从Prompts角度入手更好发挥模型的作用;

第三阶段: 大模型平台应用开发借助阿里云PAI平台构建电商领域虚拟试衣系统;

第四阶段: 大模型知识库应用开发以LangChain框架为例,构建物流行业咨询智能问答系统;

第五阶段: 大模型微调开发借助以大健康、新零售、新媒体领域构建适合当前领域大模型;

第六阶段: 以SD多模态大模型为主,搭建了文生图小程序案例;

第七阶段: 以大模型平台应用与开发为主,通过星火大模型,文心大模型等成熟大模型构建大模型行业应用。

👉学会后的收获:👈

• 基于大模型全栈工程实现(前端、后端、产品经理、设计、数据分析等),通过这门课可获得不同能力;

• 能够利用大模型解决相关实际项目需求: 大数据时代,越来越多的企业和机构需要处理海量数据,利用大模型技术可以更好地处理这些数据,提高数据分析和决策的准确性。因此,掌握大模型应用开发技能,可以让程序员更好地应对实际项目需求;

• 基于大模型和企业数据AI应用开发,实现大模型理论、掌握GPU算力、硬件、LangChain开发框架和项目实战技能, 学会Fine-tuning垂直训练大模型(数据准备、数据蒸馏、大模型部署)一站式掌握;

• 能够完成时下热门大模型垂直领域模型训练能力,提高程序员的编码能力: 大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习框架等技术,这些技术的掌握可以提高程序员的编码能力和分析能力,让程序员更加熟练地编写高质量的代码。

1.AI大模型学习路线图

2.100套AI大模型商业化落地方案

3.100集大模型视频教程

4.200本大模型PDF书籍

5.LLM面试题合集

6.AI产品经理资源合集

👉获取方式:

😝有需要的小伙伴,可以保存图片到wx扫描二v码免费领取【保证100%免费】🆓

更多推荐

已为社区贡献61条内容

已为社区贡献61条内容

所有评论(0)