收藏必备!大模型微调精要:为什么比提示词更有效?附完整代码实现

本文深入探讨了大模型微调技术,对比提示词"引导"与微调"改造"的本质区别,分析其在意图识别、槽位抽取等场景的适用性。强调数据质量重要性,比较BERT与LLM在分类任务上的优劣,对比全参数微调与LoRA微调效果。指出微调是将模糊口语转化为稳定结构化输出的有效工具,但需警惕过拟合和数据质量问题。

代码:https://gitee.com/holyshare/model_fune_tuning

当时因为是创业项目空气小猪(AI+英语)的发布周,我在到处当客服,线上一堆BUG,程序员也不想搭理我,所以整体写得没那么细,学员是懂了一些又没全懂,于是今天补充一篇简单的。

首先依旧必须重复昨天的问题:当前模型如此强大的情况下,提示词可以完成很多工作,所以为什么还要微调?

WHY 微调

当前AI应用开发有个实际的情况:很多微调能做的事情完全可以用提示词搞定,于是这也很容易让我们产生一个幻觉:提示词和微调是一样的,他们都影响了模型的输出预测,非要说哪里不一样,可能微调的特化能力强一些吧。

但其实两者的本质有很大的区别:提示词属于“引导”,而微调是“改造”,其中所谓泛化能力强弱的关键在于,提示词属于输入级别的控制,而微调是参数级别的迁移,会直接影响模型的“脑回路”,最直接的影响是对某些任务变敏感了。

比如以下几个场景都可以直接使用提示词,又总是会在一些情况下需要用到微调:

简单意图识别

任务:把一句管理口语判为以下 5 个意图之一

A 目标不清

B 忙闲不均

C 管理者精力不足

D 员工精力不足

E 沟通迟滞

这个场景用提示词轻松搞定:

用户:A组加班到半夜,B组一堆人闲着刷手机

输出:{"label":"B"}

用户:产品目标周周变,大家都不知道先做哪个

输出:{"label":"A"}

在这种主流的表述中提示词准确率非常高,绝对的95%+,但在遭遇以下场景时可能会打折扣。

一、表述变异过大。当出现大量方言、口语化表达、行业黑话甚至错别字时,就有点麻烦了,比如:俺们组肝到秃头,隔壁组摸鱼划水?那还加锤子班?

二、多重转折。如果一个句式表达了多重意图,模型也可能出错,比如:虽然不像以前那么忙了,但是目标天天变,更累了。

三、边界模糊。还是上述的问题,虽然不是多重转折了,但同时表达多个特征,并且没有倾向性,就像捣蛋一样,这种不同模型的答案会不一样,这会直接影响稳定性,比如:老板口径每天变 vs 岗位职责说不清。

如果是发现产品在这块不稳定,提示词怎么都调不好,那么就需要微调出场了:

{"text": "俺们组肝到秃头,隔壁组摸鱼划水", "label": "B"}

{"text": "虽然不像以前那么忙了,但是目标天天变,更累了", "label": "A"}

{"text": "老板和大伙儿都蔫儿了,干啥都提不起劲", "label": "C"} // 融合了C和D,需根据定义明确标注

槽位抽取/关键词提取

这个是大模型过程中常见的任务,一般用于:判断一句话中是否出现或否定了多个特定概念。

用户:不是大家偷懒,更像任务拆分有问题

输出:{"present":[], "negated":["管理者长期疲惫影响节奏"]}

用户:A线忙疯了,B线一堆人闲着

输出:{"present":["部分人很忙、部分人很闲"], "negated":[]}

当对任务对判断的准确率要求极高,且提示词在复杂否定句上错误频发时,便需要微调登场了:

{

"text": "我觉得不是员工精力不足,而是管理者不会分配任务",

"output": {

"present": [],

"negated": ["管理者精力不足"]

}

}

其实上述场景因为是管理场景还算简单的,因为模型本身对这些问题多少有些熟悉,但如果这里的特定概念是公司的黑话的话,那么复杂度就提升了,是一点都不能依赖模型能力,这里做法只有两点,要么提示词每次带上说明,要么真的只能微调了。

微调是笨办法

从上述案例也可以看出来:微调其实也是很笨的办法,比如当遇到含糊不清/标签定义重叠/用户说法自相矛盾的场景,他也无力…

而且这是个前期ROI很低的事,一定是要面对海量的需求才用微调,比如在万级以上的处理时,1%的错误就是100个客户被错误分类,那么这个时候就值得做,也不好在提示词里面手动搞案例了。

另外,我实际在槽位抽取这里会用到微调的原因也不是什么准不准的问题,完全就是因为我想要更快的响应,并且就是用小模型微调,所以他根本不存在让大模型记住这些黑话的场景,当前来说依旧是提示词更好用。

所以,我们这里就来说说这个复杂、独特或模糊的分类任务,也就是常说的意图识别和槽位抽取(关键词提取)。

意图识别

在进行槽位抽取(关键词提取)一块的内容前,我们特别聊一下意图识别能不能用小模型替换的问题;就我个人的实践来说,答案是悲观的。

如果是简单场景的AI问答,比如常见的知识库,完全可以启用微调小模型,但如果是复杂场景,比如医疗AI中的慢病管理系统、复杂的客服系统这种东西,小模型是吃不消的。

原因是这些场景里面其实对语义理解要求挺高的,因为他其实需要从10多轮聊天中判断自己接下来该干什么,我举个例子:

系统一共有ABCDE五个意图,并且用户可能随便切换,而且从A切到B后,聊几句他又想切回A,并且这是非常正常的操作。

比如用户线抱怨了下产品,马上就问有没有什么优惠条件,接着就去询问新产品,这都是有可能的;

又比如说慢病管理体系,患者先是寻求诊断,中途突然问医保信息,完了又要问某个药品的信息,最后又回归问诊流程,这种行为正常医生可能马上就一巴掌呼过去了,但AI场景下是一定会发生,并且是正常逻辑。

只不过,这不再是简单的单句分类,而是需要模型具备对话状态追踪的能力。它必须理解整个对话的上下文脉络,并据此决定当前的正确行动。

综上,AI多轮问答类项目,还是建议使用大模型,不建议做微调,或者小模型做初筛,置信度低的时候再启用大模型,这是可以的…

最后回归微调大主题,我们来说下关键词抽取。

概念抽取/多标签分类

关键词提取是非常经典并且当前还真的有需要的微调场景,需要将多变、模糊、非结构化的用户口语输入,准确无误地映射到固定、明确、结构化的专业术语体系输出上

这正命中微调的核心任务:教会模型一套新的、特定的语言或分类体系。

首先要明白,提示词在这个场景下其实是有点麻烦的,原因很简单:少量样本学习 (Few-shot)搞不定,确实太多了!

比如:提示词中当然可以将**“刻骨铭心的头疼”、“脑壳痛”、“脑袋嗡嗡的”都全部映射到头痛**这个标签。

但除了头痛还有胸痛、屁股痛、耳朵痛呢,当前医学上记录到的症状数量非常庞大,按常用本体约在1–3万级,若扩展到“临床发现”层级(含症状/体征等)则达十万量级。

如果这十万量级每个再扩展个10个口语马上就百万级别了,所以这种东西是没办法放到提示词的。

这样说起来比较虚,还是来一个实际案例:

员工调查

在之前我做管理咨询的时候,会有一个行为叫员工调查,他是一种定期、简短的员工反馈机制,旨在持续跟踪员工的满意度。

这类调查经常包含开放式问答,员工可以填写自由文本表达意见和建议。然而,大量非结构化的文本反馈给分析带来巨大挑战:不同员工可能用多种措辞讨论相似主题,导致难以直接量化和比较。

为了解决这个问题,当时是做了一个关键词归一化的任务,通过构建AI模型将员工的自由文本评论归类到预先定义的一组标准化关键词(主题类别)上,这也是典型的小模型微调场景了。

关键词归一化

关键词归一化这个是各种AI项目非常典型的任务,这个场景是指将不同员工在反馈中使用的各种表述,映射到统一的主题关键词上,比如:

不同员工可能用“薪水低”、“工资不满意”、“待遇需要提高”等不同说法来表达关于薪酬福利的诉求,通过关键词归一化,这些不同措辞都归入统一的“薪酬与福利”类别下,方便统计和比较。

类似的,“领导沟通不足”和“经理不听取意见”可以归为“管理沟通”类别。这种归一化的结果是可以极大的简化我某部分提示词的设计。

数据治理

归一化的前提是有关键词,并且整个系统只有一套关键词。以当时一次实际收集情况来说,8000条员工评论,每条评论平均长度约为20~50个字,涵盖了从工作环境、薪资福利到职业发展、管理沟通等各方面内容。

接下来就是微调前期的数据处理工作流:

一、数据清洗

主要工作很简单,首先是脱敏、其次是一些错别字、格式上的优化,这种完全是体力活。

二、重要:归并术语表

这个是最重要的一步,这个术语表后续会形成结构化的知识库,甚至会全系统使用,绝对要保证其对一份!

实际工作就是将穷举后的评语进行分类,比如:加班”与“加点”、“工作与生活平衡”与“劳逸结合”、“领导”与“老板”等。

而后就是各种数据标注开始了,例如要求标注者看到“工资”“薪水”“收入”都统一标记为“薪酬与福利”类。

三、数据集划分

完成清洗和预处理后,我们要对数据进行了数据集划分,用于模型训练和评估,比如:80%作为训练集,10%验证集,10%测试集。

具体分层抽样时,要确保各主要类别在三份数据集中大致按相同比例出现,以避免某些类别只出现在训练集而未在验证/测试集充分覆盖。

四、数据增强

在基本数据集准备好后,就可以用AI**“耍点手段”了,要扩大样本量,例如为每条训练样本生成带同义词替换的额外句子,从而扩大训练数据量并改善模型对不同表述的泛化能力**。

数据增强具体方法包括:基于同义词词典随机替换部分词语、轻微改变句式,如把陈述句改为“我觉得…”引导的形式等。这些方法均在不改变原始语义的前提下增加了数据多样性,提高模型鲁棒性。

无论是微调还是RAG,数据工程一直是AI项目中最为重要的部分,涉及最终成败,不可不慎。

如果是大型AI项目做数据工程会有严格的质检流程,通常是需要一个后台系统、或者标注工具的,我们这里是简单场景,直接上AI表格就好,最终会形成一个清单:

术语清单

| 类别名称 | 定义说明 (归一化关键词涵盖的主题) | 示例关键词/短语 |

|---|---|---|

| 薪酬与福利 | 有关工资水平、奖金、福利待遇、公平性的反馈。 | 薪资、工资、奖金、补贴、福利、加薪 |

| 职业发展 | 有关培训学习机会、晋升通道、职业成长的反馈。 | 培训、晋升、职业路径、学习机会 |

| 工作与生活平衡 | 有关加班、假期、弹性工作制、工作强度与个人生活平衡的反馈。 | 加班、休假、996、工作强度 |

| 管理支持 | 有关直属上级和高层管理的领导力、沟通、决策支持的反馈。 | 领导、主管、经理、管理层、沟通 |

| 团队协作 | 有关同事之间合作、团队氛围、人际关系的反馈。 | 同事、团队合作、氛围、帮忙 |

| 公司愿景与文化 | 有关公司文化、使命愿景、价值观以及员工认同感的反馈。 | 企业文化、愿景、价值观、认同 |

| 沟通透明度 | 有关公司内部信息沟通、决策透明度、反馈渠道的反馈。 | 信息透明、沟通、反馈机制 |

| 工作环境 | 有关办公环境、设备设施、后勤支持(如食堂、班车)的反馈。 | 办公室环境、设备、网络、食堂 |

| 制度与流程 | 有关公司规章制度、流程规范、审批效率的反馈。 | 流程繁琐、制度、审批、规则 |

| 认可与激励 | 有关员工认可、表彰、激励机制(如绩效奖励、晋升机会)的反馈。 | 表彰、激励、绩效奖金、晋升机会 |

| 客户导向 | 有关为客户服务、用户反馈、产品质量等影响员工工作的反馈。 | 客户反馈、产品质量、用户抱怨 |

| 其他 | 无法归入上述明确类别的其他问题反馈。 | (例如涉及个人特殊情况的建议) |

上述每个类别都有明确的边界和涵盖范围说明,以指导标注和模型学习。需要注意,有些类别之间可能存在关联,如“管理支持”与“沟通透明度”常有关联,管理不支持往往体现为沟通不畅。

但在标注时我们要求就事论事,按照反馈内容直接提及的主题分类,避免因类别关联而过度延展。

例如:“领导没有及时分享公司战略”主要标记为“沟通透明度”,不标记“管理支持”,尽管这是管理行为的一部分,以保持标签独立性。这种约定在标签定义阶段已就要明确。

并且真实场景会有非常复杂的层级关系,我们这里只是做案例说明便不延展了…

任务定义

数据准备好了,就要进入微调任务设定,这里事实上是一个多标签文本分类任务:输入为一段员工的开放式反馈文本,输出为该文本所属的一个或多个预定义类别(关键词)。

与一般的单标签分类不同,多标签意味着每条反馈可能对应多个主题关键词。例如,一条反馈“薪资不高,加班又多,希望领导合理安排工作”同时涉及“薪酬与福利”、“工作与生活平衡”、“管理支持”三个主题。

经过上述的处理,基本需求和数据也就七七八八了,接下来我们就要进行微调环节了,只不过在此之前,我们要思考下:到底选什么模型?

微调模型选择

如果无脑选择的话,直接上Qwen32B就好,只不过当前场景其实仔细思考,可能他并不是最优解。

近两年基座模型发展迅速,大家听得较多的都是GPT、Claude、DeepSeek、Qwen、智谱等偏文字推理型模型,事实上在关键词提取这种任务上,他们可能赶不上BERT。

关于这个小领域的讨论有很多,我印象比较深刻的是**《Are We Really Making Much Progress in Text Classification? A Comparative Review》**,这是一篇批判性研究报告,他的核心观点是:

在文本分类领域,许多新提出的、复杂的深度学习模型所声称的“巨大进步”可能被严重高估了。论文通过大规模、系统的对比实验证明,一些简单、经典的基线模型(如线性模型)的性能被长期低估,它们往往能与甚至超越许多新提出的复杂模型,尤其是在标准基准数据集上。

我们这的任务是多标签分类,即一段文本可能同时属于多个类别(如“薪酬”和“加班”)。这需要模型为每个类别输出一个独立的概率。

从模型架构上看,编码器模型(如BERT)是为分类任务而生的,而生成式LLM是在“模拟”分类任务,存在先天架构劣势。

并且论文数据和实践表明,BERT类模型在分类任务上性能顶尖,且训练和推理效率远超LLM,部署成本低数个量级。

最终,我们选择用 RoBERTa-wwm-ext,工大发布的基于BERT的中文模型,其参数量约1.1亿(我们做demo选得小,实际可以选性能好点的)。

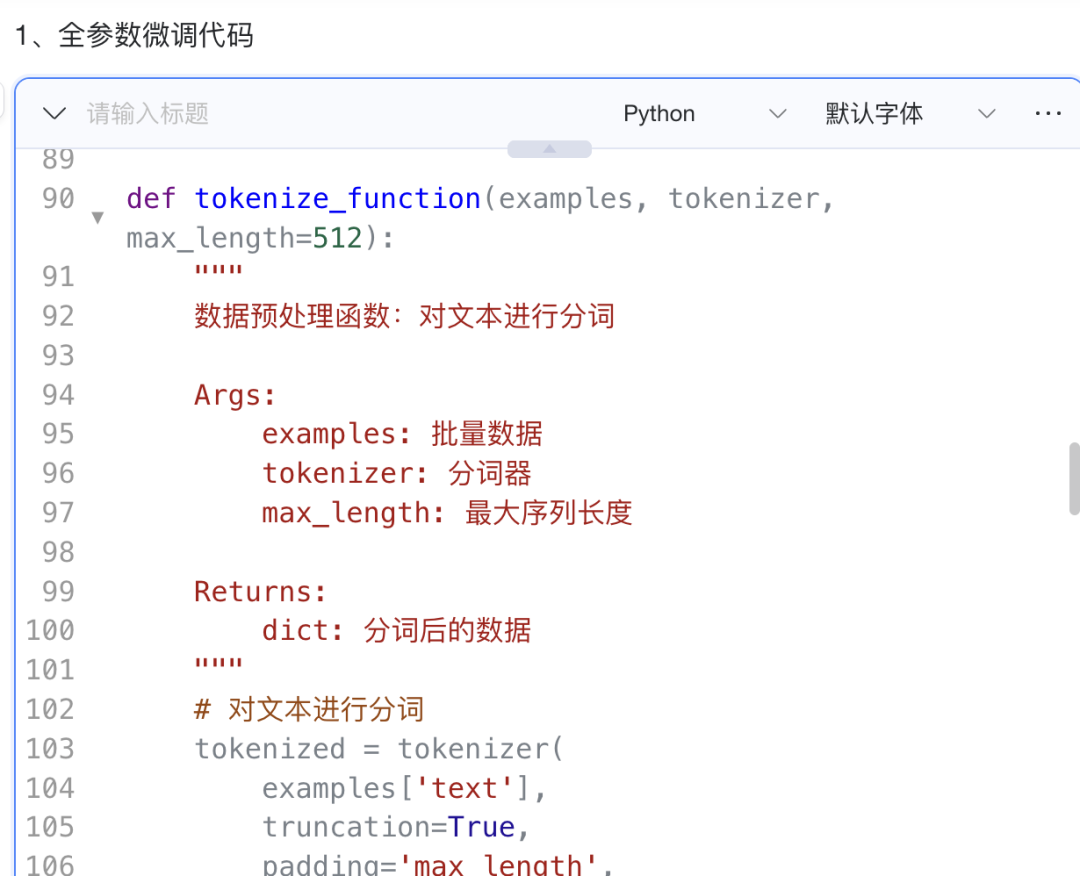

具体微调

具体到微调过程中会出现很多专有名词,比如:

- 全参数微调(Full Fine-tuning);

- 部分参数微调(Partial Fine-tuning);

- 参数高效微调(PEFT, Parameter-Efficient Fine-Tuning);

- 学习率。控制参数更新的步长;

- batch size。每次迭代训练时输入的样本数量;

- 训练轮数。完整遍历数据集的次数;

- 最大序列长度。输入文本截断或填充到的最大 token 数;

- 学习率调度器;

- …

这些专业名词,在各位具体训练时候自然会慢慢理解,我们这里不做介绍,但有个词一定要理解“

拟合

拟合是训练过程中非常核心的概念,尤其是微调本质是去做具体任务,他很类似我们的学生考试:

欠拟合,学生根本没好好复习,只看了几眼目录,考试时,题目(训练数据)和没见过的题(测试数据)他都做不好,他没学会知识本身。

欠拟合的原因往往是模型太蠢,或者训练数据集特征太少,无法有效表征数据,不然就是训练有问题。

过拟合,学生没有理解知识,而是死记硬背下了所有习题和答案,考试时,如果出现原题,他能得满分;但只要题目稍微一变(测试数据),他就完全不会做了,他只记住了题目,没学会解题方法。

过拟合的原因往往是训练数据量不足,模型没学到规律;或者训练数据集里面噪音过多,最终体现出来就是没得泛化能力。

总而言之:效果不行就搞数据。随后便可以进入训练环节。

实际训练

微调模型的关键在于数据,而如何获取高质量的数据始终是一个难题,当前具体方法无非三种:

- 人工标注: 虽然准确性较高,但成本昂贵、效率低下;

- 大模型生成: 能够快速产出大规模数据,但质量参差不齐;

- 大模型生成 + 人工审核与标注: 在效率和质量之间找到平衡,是当前较为常见的方案;

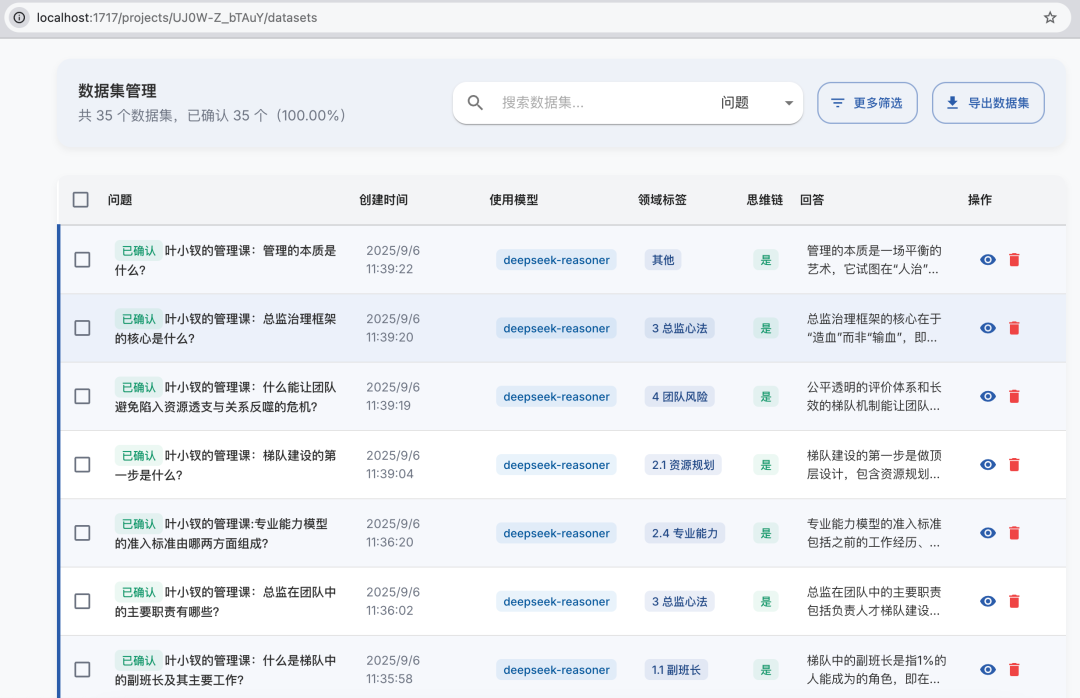

我这里没办法把实际用的数据集拿出来,所以就用AI生成一些大家感受下过程即可。

然后 ConardLi 这个开源项目 可以帮助我们快速从文本、PDF等文件中,自动生成问题、答案:

最后是一些训练数据样例:

{"text": "系统经常卡死,沟通效率低", "labels": ["TOOLING_ISSUE", "COMMUNICATION"]}

{"text": "网络不稳定,压力很大", "labels": ["TOOLING_ISSUE", "WORKLOAD"]}

{"text": "发展渠道不开放,补贴取消了", "labels": ["CAREER_GROWTH", "COMPENSATION"]}

{"text": "系统经常卡死", "labels": ["TOOLING_ISSUE"]}

{"text": "决策不清楚", "labels": ["COMMUNICATION"]}

{"text": "任务排得太满", "labels": ["WORKLOAD"]}

然后是训练样本集:

| 数据集 | 样本数 |

|---|---|

| 训练集 | 1008 |

| 验证集 | 100 |

| 测试集 | 100 |

| 合计 | 1208 |

训练参数:

| 参数 | 值 |

|---|---|

| 训练轮数 | 2 |

| 学习率 | 1e-5 |

| 批次大小 | 8 |

| 权重衰减 | 0.05 |

这里代码数据量过大我就不上传了,后面放git上大家自己去看吧:

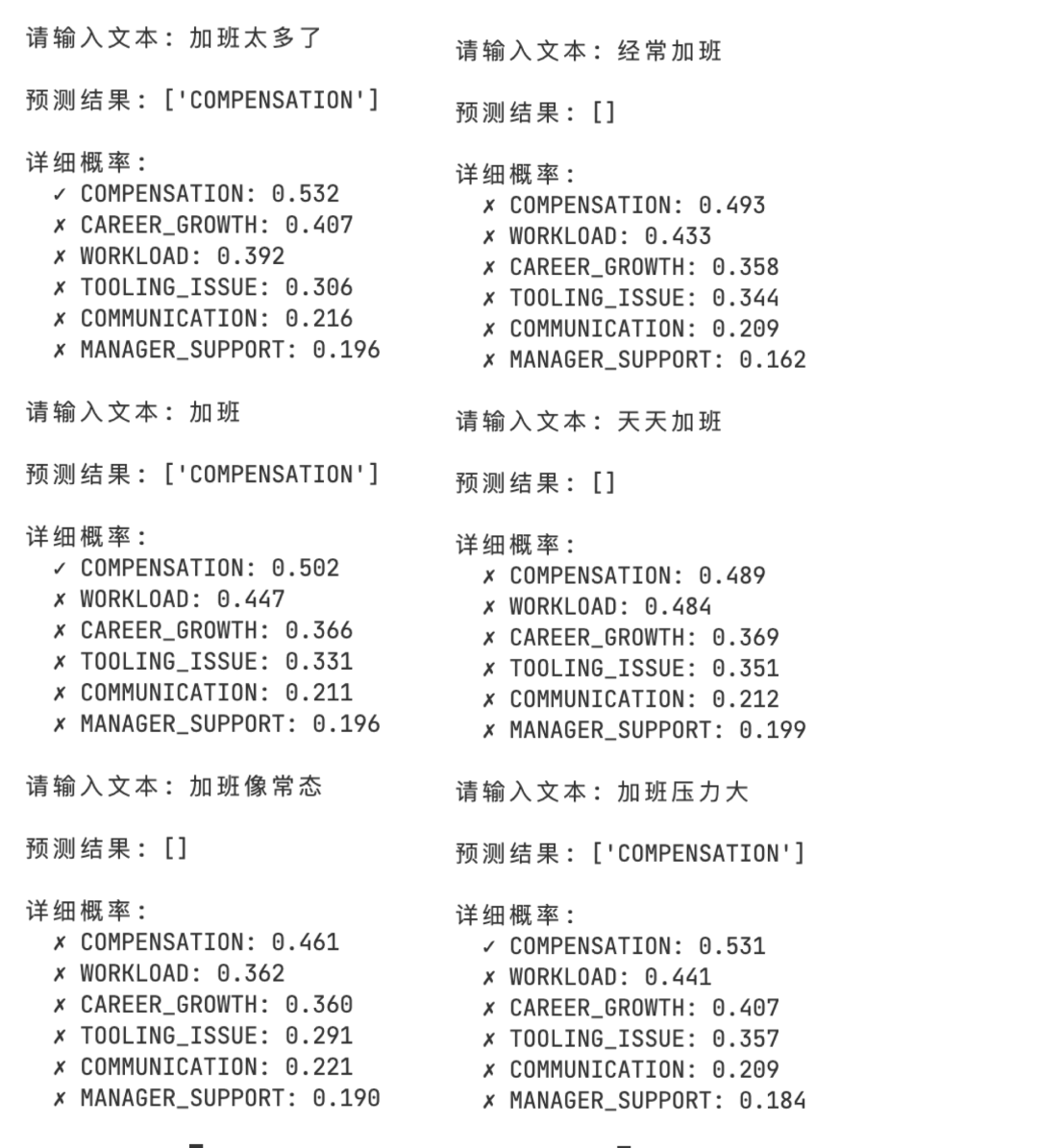

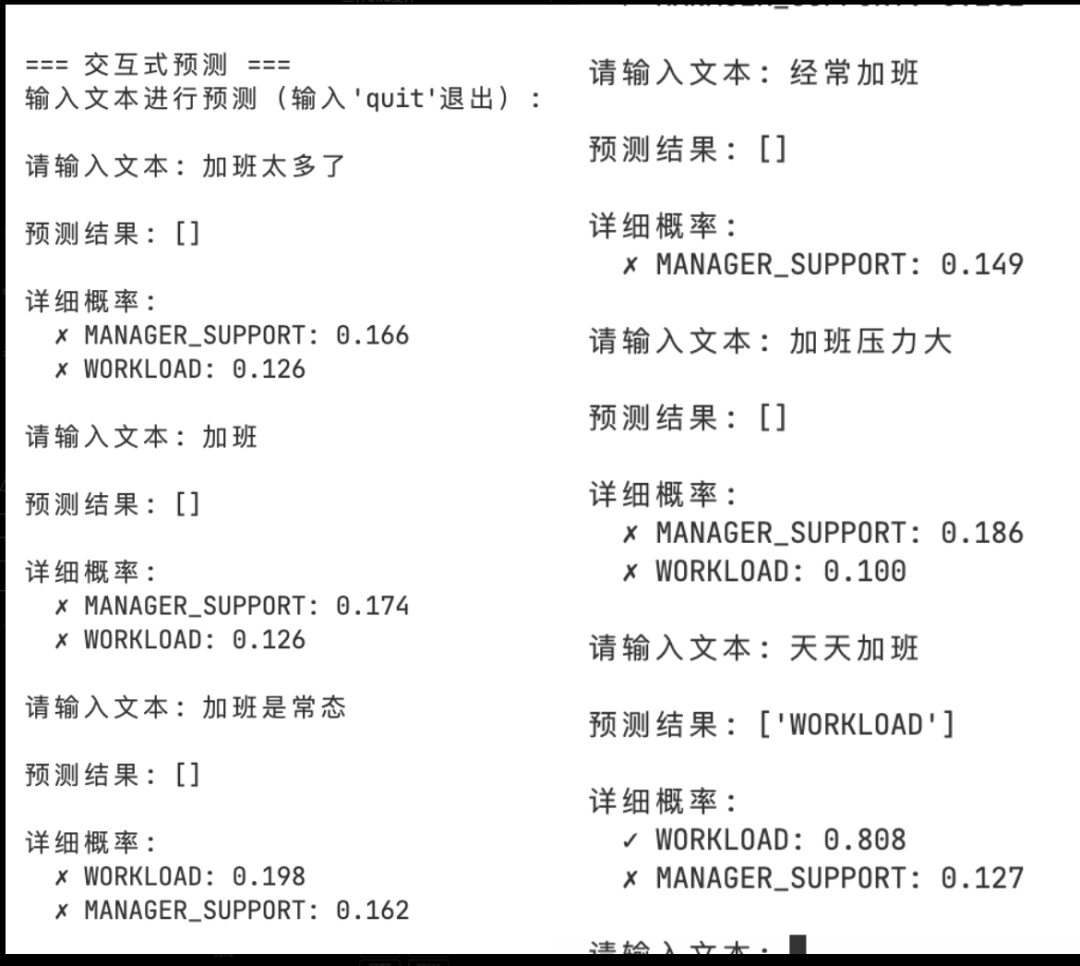

训练结果

输入:加班太多了

输出:COMPENSATION: 0.532; CAREER_GROWTH: 0.407; WORKLOAD: 0.392; TOOLING_ISSUE: 0.306; COMMUNICATION: 0.216; MANAGER_SUPPORT: 0.196

输入:加班

输出:COMPENSATION: 0.502; WORKLOAD: 0.447; CAREER_GROWTH: 0.366; TOOLING_ISSUE: 0.331; COMMUNICATION: 0.211; MANAGER_SUPPORT: 0.196

输入:加班像常态

输出:COMPENSATION: 0.461; WORKLOAD: 0.362; CAREER_GROWTH: 0.360; TOOLING_ISSUE: 0.291; COMMUNICATION: 0.221; MANAGER_SUPPORT: 0.190

从上面的数据来看:模型已经学到了一些东西,但是效果很差! 主要两点:

- 类别边界模糊:样本量不足或类别不平衡;

- 标签分布偏差:“加班” 可能被标注到不同的标签,模型学歪了;

所以,我们增加数据集,调高学习率和训练轮次:

增加训练数据

| 数据集 | 样本数 |

|---|---|

| 训练集 | 5317 |

| 验证集 | 661 |

| 测试集 | 672 |

| 合计 | 6650 |

训练参数:

| 参数 | 数值 |

|---|---|

| 训练轮数 | 3 |

| 学习率 | 2e-5 |

| 批次大小 | 16 |

| 权重衰减 | 0.01 |

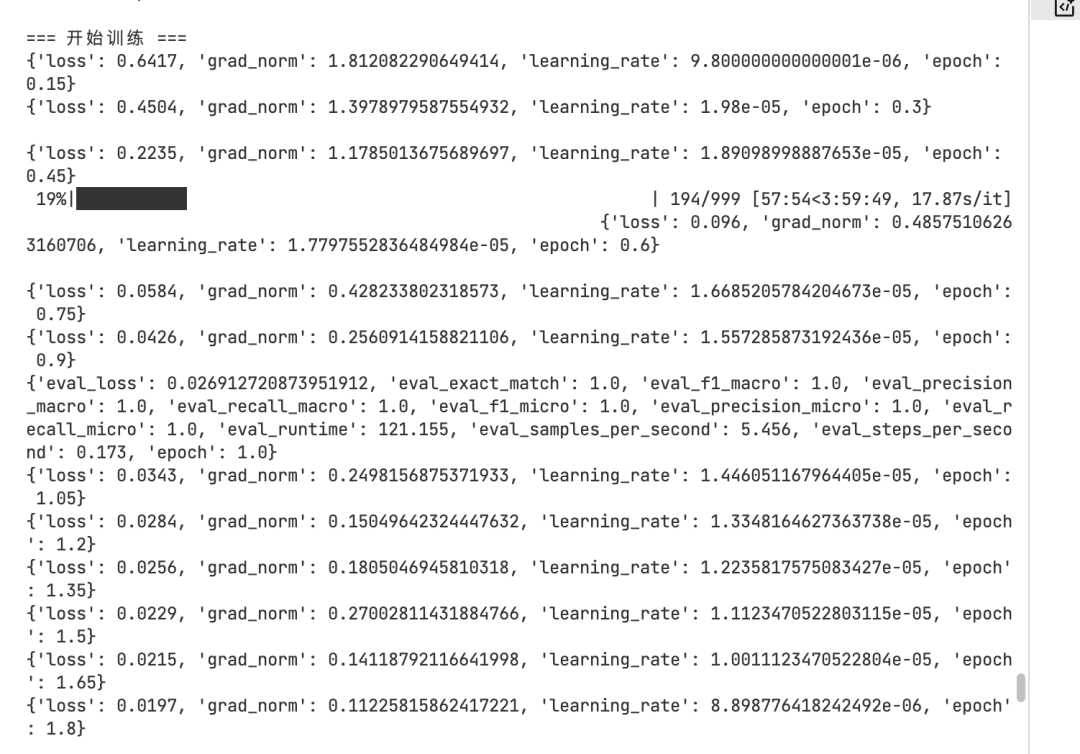

训练结果如下:

但是从结果来看,泛化能力不足,过拟合了:

事实上这里很多原因就是训练数据集质量差所致

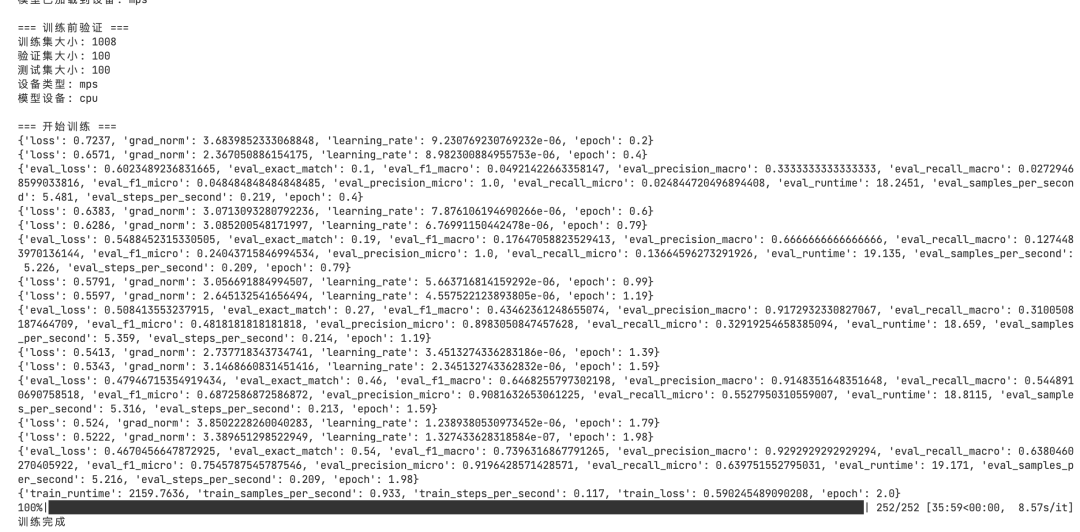

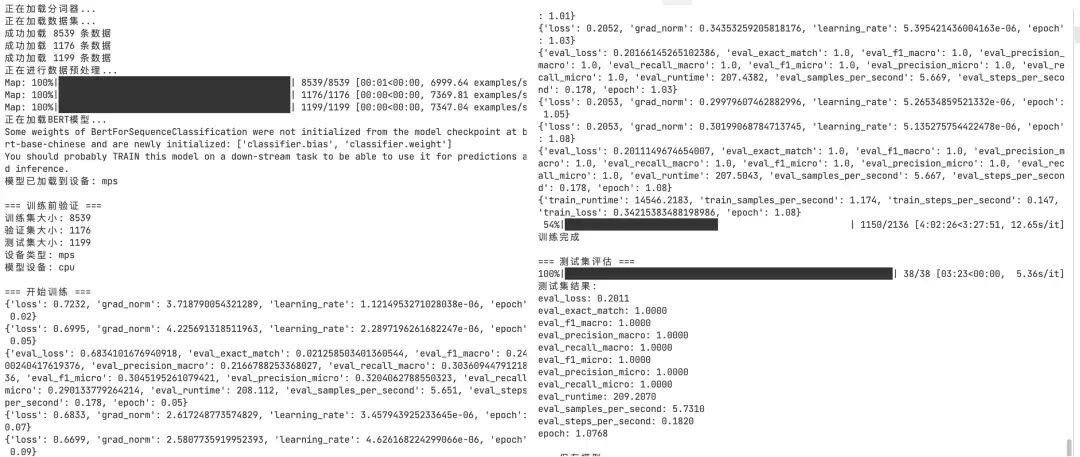

再次训练

为提高泛化能力,换了个模型整理数据放到一起,再次增加数据量:

- 训练集:8539 条

- 验证集:1176 条

- 测试集:1199 条

为减少过拟合并提升训练稳定性,对训练参数进行了调整:

- 训练轮数:从 3 轮减少到 2 轮

- 学习率 :从 2e-5 降低到 1e-5

- 批次大小:从 16 减少到 8

- 权重衰减:从 0.01 增加到 0.05

还在这个基础上做了正则化增强与早停机制,再次训练:

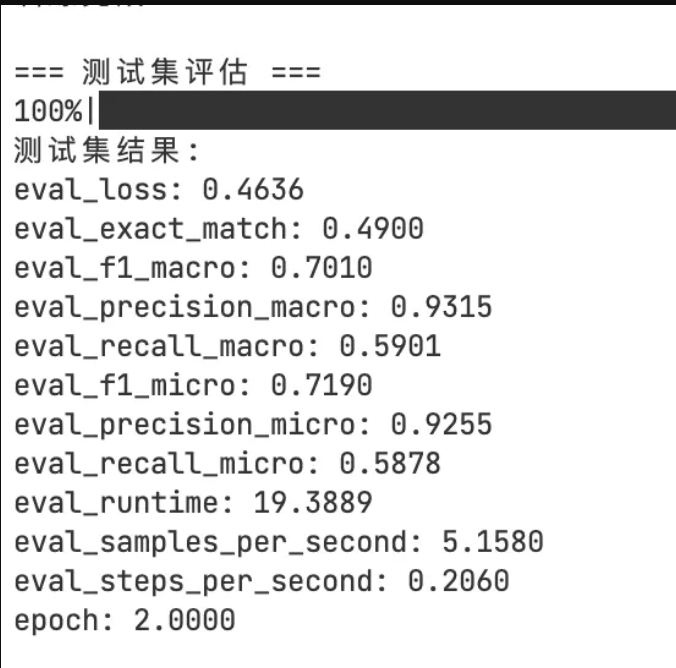

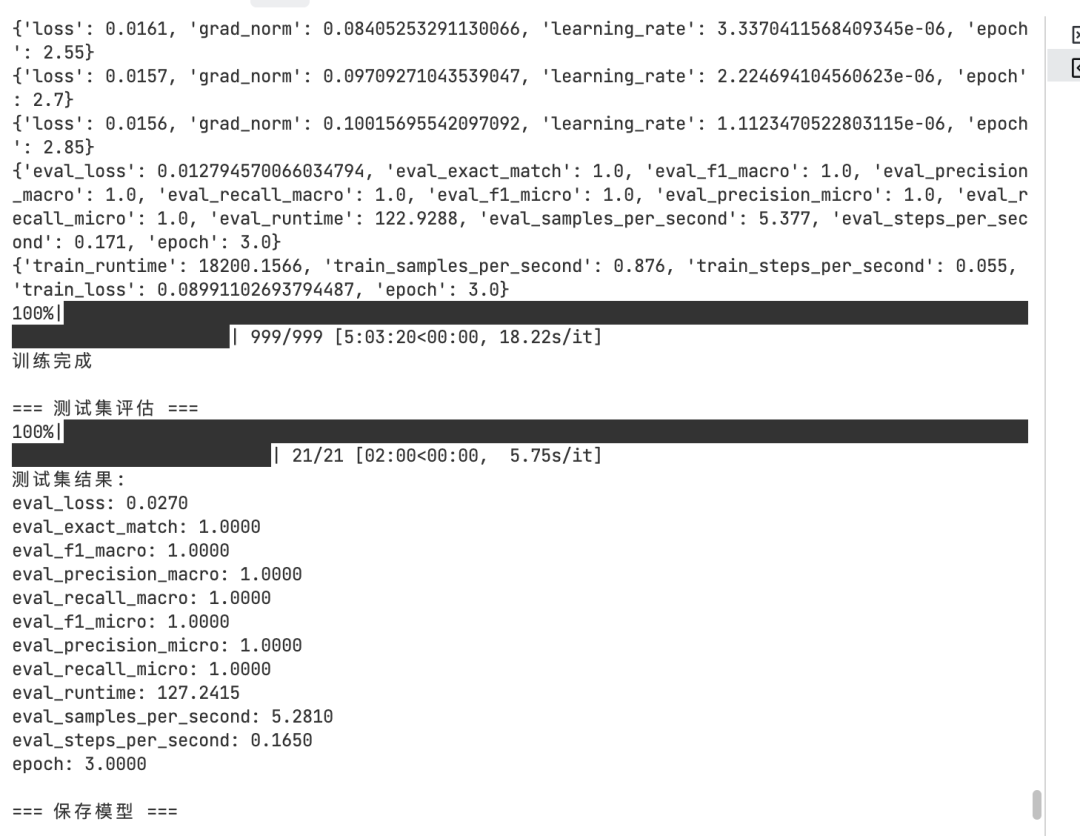

其结果为:

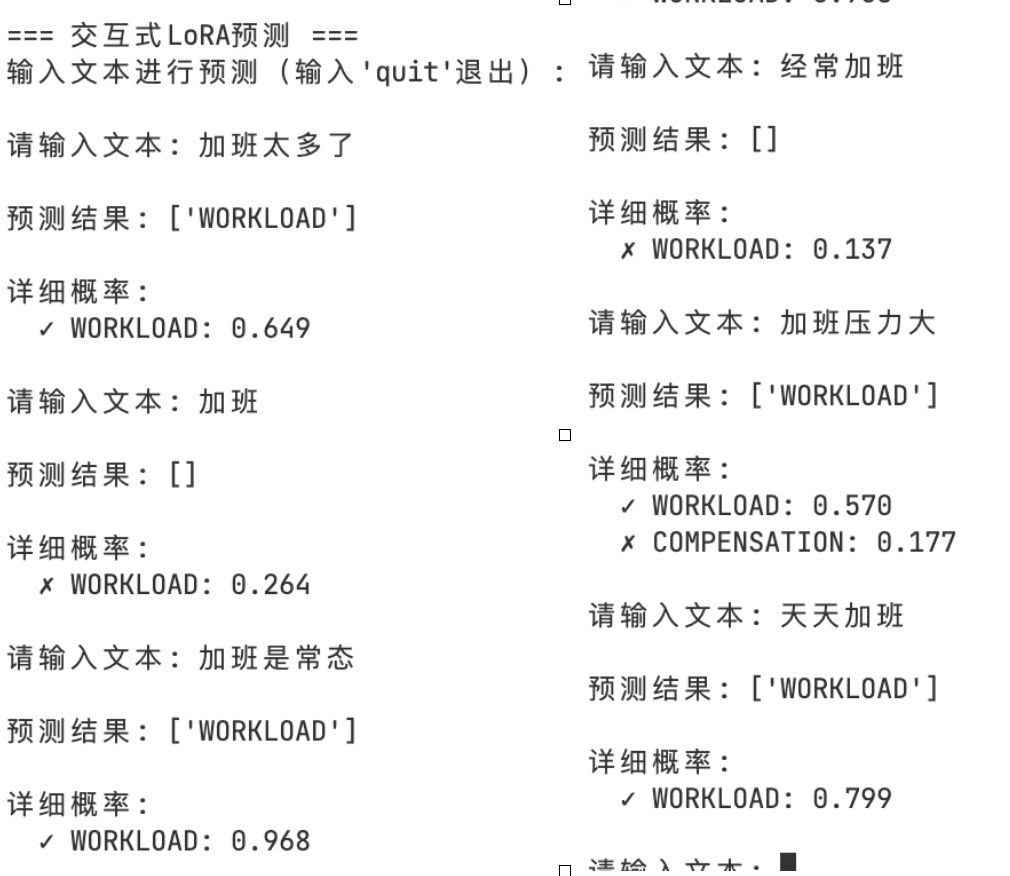

这个就是全参微调,我们再简单测试下LORA微调:

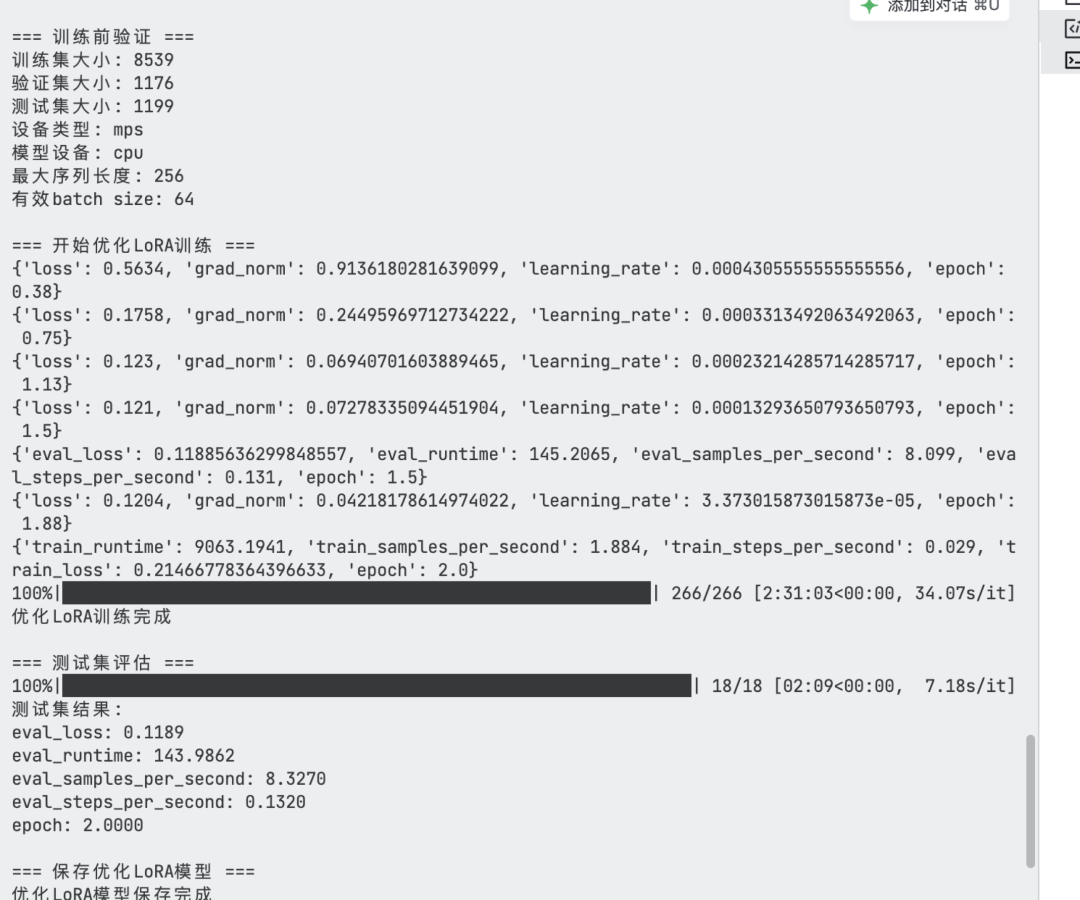

LORA微调

训练参数:

- 训练数据集:8539条

- 验证数据集:1176条

- 测试数据集:1199条

- 训练轮数:2轮

- 学习率:5e-4

- 批次大小:32

- 权重衰减:0.01

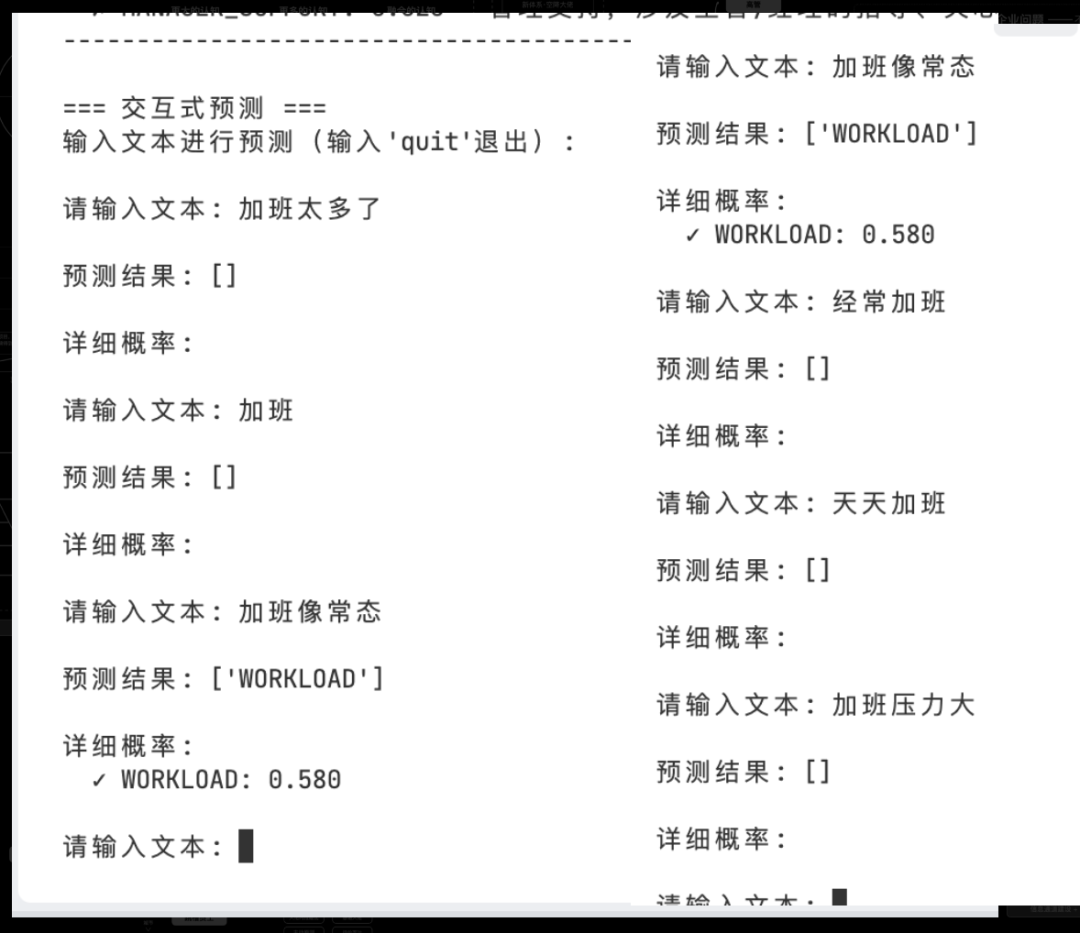

小结

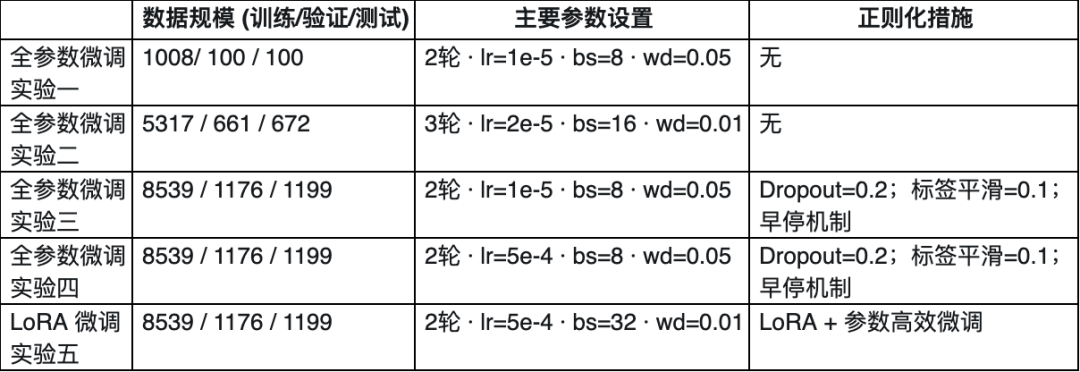

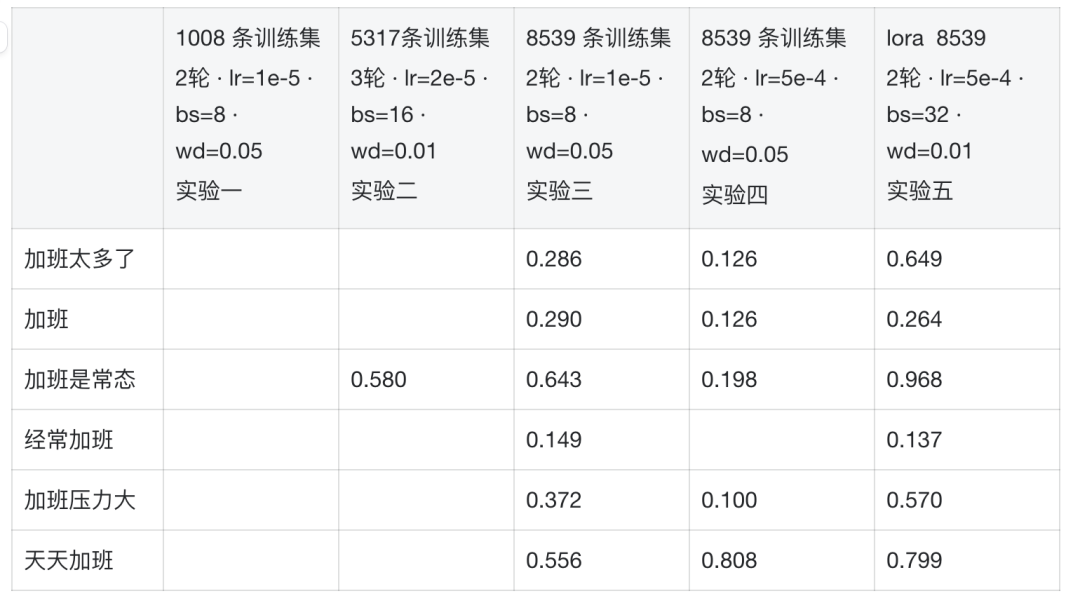

主要的实验数据汇总:

我们测试一下几个问题:加班太多了、加班、加班是常态、经常加班、加班压力大、天天加班。几个模型输出workload标签的概率:

从前面几个问题的结果来看,LoRA 微调的效果相对最佳,不过,当前的简单测试只能反映模型表现的一部分,特别是这里的数据质量真的很差…

模型评测

最后简单说下模型评测,上述的评测方式显然不行,业内现在已经有较成熟的方法做模型全面的评估,只不过这些效果好不好又得另说了,原因很简单:搞数据很烦,高高质量数据特别烦!

比如,要做模型评测要回答几个核心问题:

评测集怎么来?

人工打标签或者用现成的公开数据集(比如MMLU、CMMLU这些通用知识库,C-Eval中文测评集,GSM8K数学题集)确实可以提供,但一到具体场景全傻眼:想要评估什么能力就准备对应的数据集,那么就要深入相关行业。

如何量化模型能力?

这里有些通用的方法:

- 分类任务: 看正确率和误判容忍度;

- 文本生成类: 用BLEU(像拼图相似度)、ROUGE(重叠率)、ChrF(字符级相似)这些指标;

- 问答场景: 追求一字不差(Exact Match)或者关键信息匹配(Token-level Match);

- 语言模型: 用困惑度(Perplexity)衡量预测能力,数值越低模型越"聪明";

测评要涵盖哪些维度?

- 基础知识储备(通用知识)

- 特定任务表现(任务能力)

- 抗干扰能力(鲁棒性)

- 处理速度与资源消耗(效率)

评估方式有哪些:

- **自动化评测:**适合快速大规模测试,比如跑完1万道题只需要几分钟

- **人工评估:**虽然费时费力,但能发现模型是否真的"懂"了,比如判断生成的诗歌是否押韵自然

- **常见组合:**先用自动评测筛出候选,再抽样人工复核

常用工具

- OpenCompass(清华)

- HELM(斯坦福)

- LM Evaluation Harness(EleutherAI)

- …

具体这块因为不是今天的重点就不展开了,这里特别推荐OpenCompass就是。

结语

回到最初的问题:模型已很强,为什么还要微调?

因为真实业务要的不是更花哨的回答,而是把模糊口语变成稳定、低延迟、可治理的结构化输出。

在影响模型输出的几个常见名词中,RAG、微调与并不是对立面,而是不同的工具:能用提示词别上微调;需要最新事实用RAG;当词表固定、口语丰富、准确率与成本双高要求时,再考虑微调。

并且无论是RAG还是微调,他们都不是银弹,因为过拟合、数据泄漏、标签边界模糊等,想要解决都不是“招式”上能搞定的,而是要修数据与治理的内功。

普通人如何抓住AI大模型的风口?

领取方式在文末

为什么要学习大模型?

目前AI大模型的技术岗位与能力培养随着人工智能技术的迅速发展和应用 , 大模型作为其中的重要组成部分 , 正逐渐成为推动人工智能发展的重要引擎 。大模型以其强大的数据处理和模式识别能力, 广泛应用于自然语言处理 、计算机视觉 、 智能推荐等领域 ,为各行各业带来了革命性的改变和机遇 。

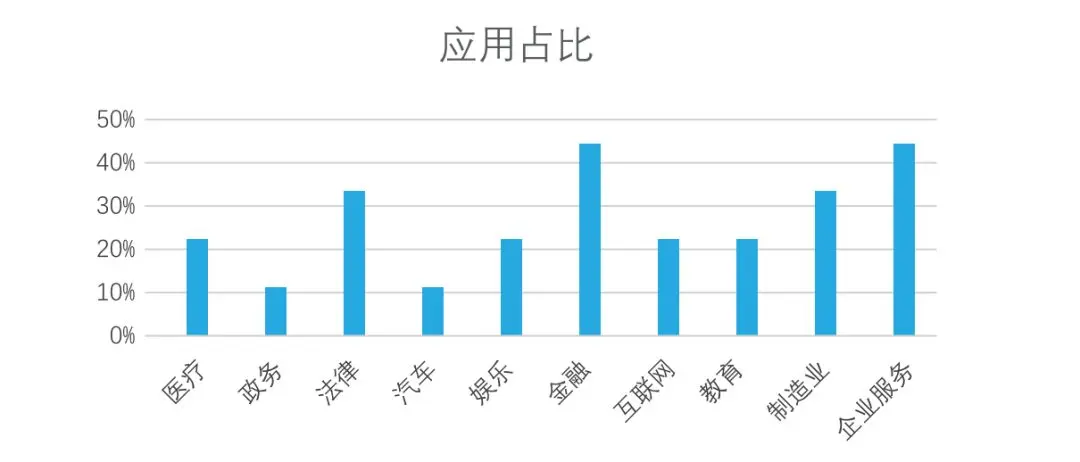

目前,开源人工智能大模型已应用于医疗、政务、法律、汽车、娱乐、金融、互联网、教育、制造业、企业服务等多个场景,其中,应用于金融、企业服务、制造业和法律领域的大模型在本次调研中占比超过 30%。

随着AI大模型技术的迅速发展,相关岗位的需求也日益增加。大模型产业链催生了一批高薪新职业:

人工智能大潮已来,不加入就可能被淘汰。如果你是技术人,尤其是互联网从业者,现在就开始学习AI大模型技术,真的是给你的人生一个重要建议!

最后

只要你真心想学习AI大模型技术,这份精心整理的学习资料我愿意无偿分享给你,但是想学技术去乱搞的人别来找我!

在当前这个人工智能高速发展的时代,AI大模型正在深刻改变各行各业。我国对高水平AI人才的需求也日益增长,真正懂技术、能落地的人才依旧紧缺。我也希望通过这份资料,能够帮助更多有志于AI领域的朋友入门并深入学习。

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

大模型全套学习资料展示

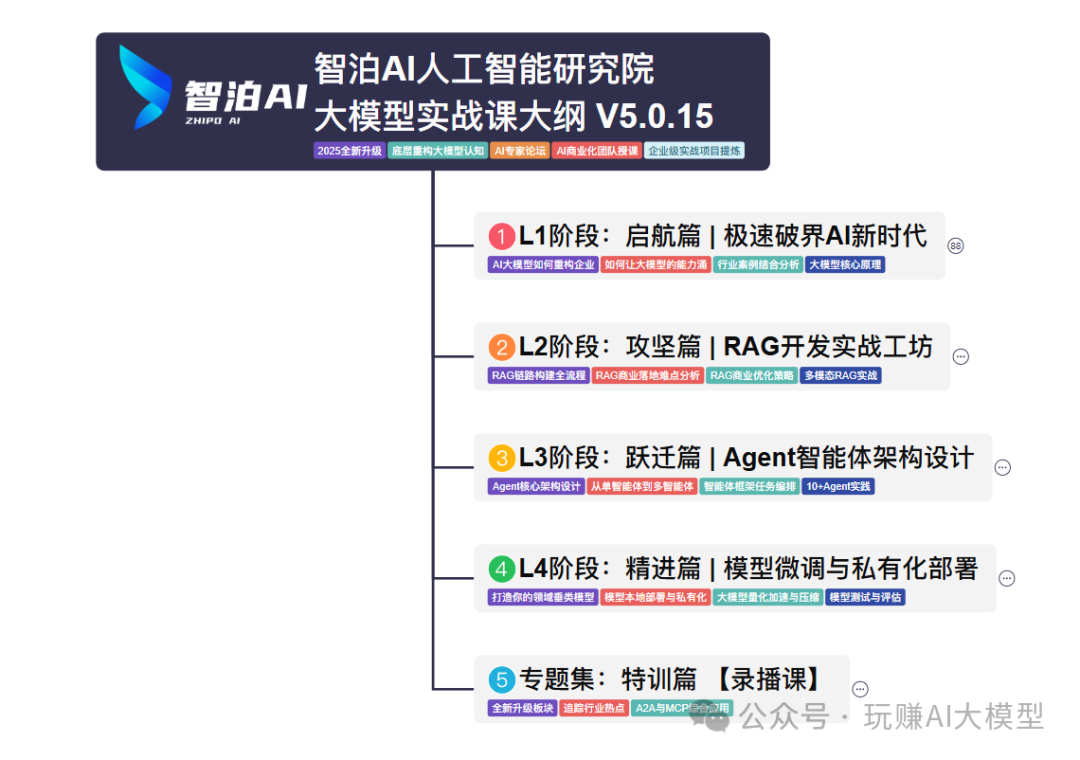

自我们与MoPaaS魔泊云合作以来,我们不断打磨课程体系与技术内容,在细节上精益求精,同时在技术层面也新增了许多前沿且实用的内容,力求为大家带来更系统、更实战、更落地的大模型学习体验。

希望这份系统、实用的大模型学习路径,能够帮助你从零入门,进阶到实战,真正掌握AI时代的核心技能!

01 教学内容

-

从零到精通完整闭环:【基础理论 →RAG开发 → Agent设计 → 模型微调与私有化部署调→热门技术】5大模块,内容比传统教材更贴近企业实战!

-

大量真实项目案例: 带你亲自上手搞数据清洗、模型调优这些硬核操作,把课本知识变成真本事!

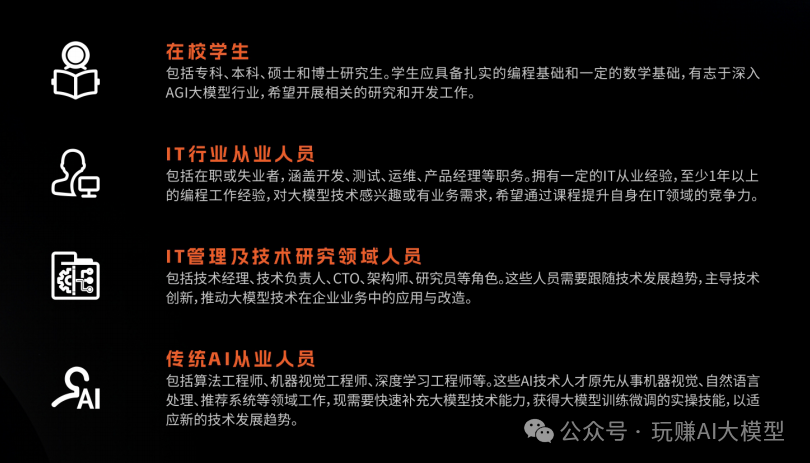

02适学人群

应届毕业生: 无工作经验但想要系统学习AI大模型技术,期待通过实战项目掌握核心技术。

零基础转型: 非技术背景但关注AI应用场景,计划通过低代码工具实现“AI+行业”跨界。

业务赋能突破瓶颈: 传统开发者(Java/前端等)学习Transformer架构与LangChain框架,向AI全栈工程师转型。

vx扫描下方二维码即可

本教程比较珍贵,仅限大家自行学习,不要传播!更严禁商用!

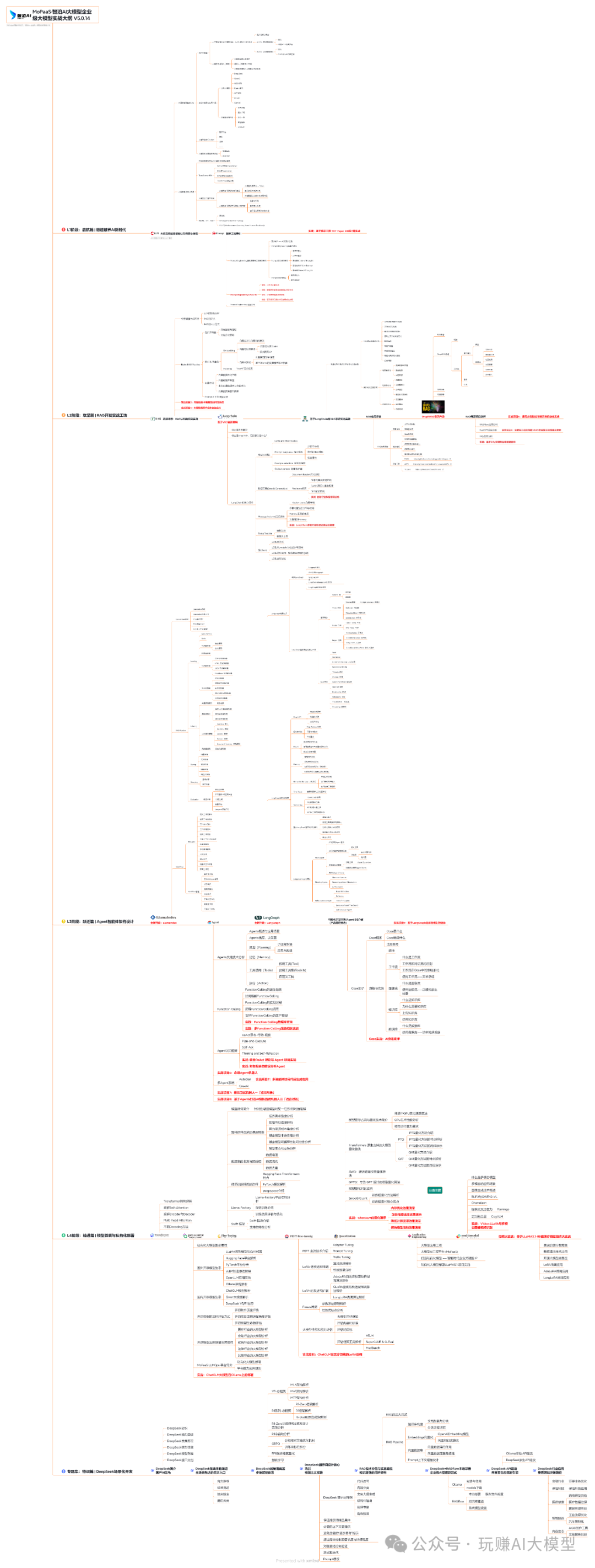

03 入门到进阶学习路线图

大模型学习路线图,整体分为5个大的阶段:

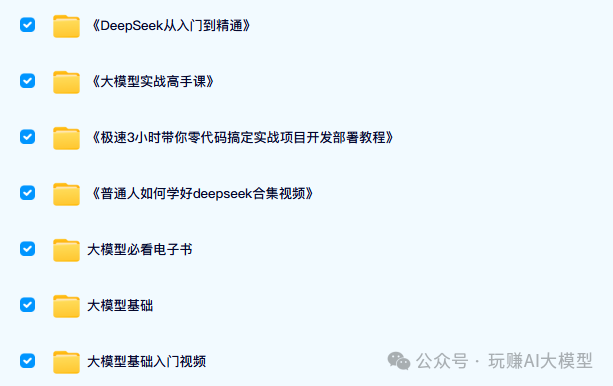

04 视频和书籍PDF合集

从0到掌握主流大模型技术视频教程(涵盖模型训练、微调、RAG、LangChain、Agent开发等实战方向)

新手必备的大模型学习PDF书单来了!全是硬核知识,帮你少走弯路(不吹牛,真有用)

05 行业报告+白皮书合集

收集70+报告与白皮书,了解行业最新动态!

06 90+份面试题/经验

AI大模型岗位面试经验总结(谁学技术不是为了赚$呢,找个好的岗位很重要)

07 deepseek部署包+技巧大全

由于篇幅有限

只展示部分资料

并且还在持续更新中…

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

更多推荐

已为社区贡献143条内容

已为社区贡献143条内容

所有评论(0)