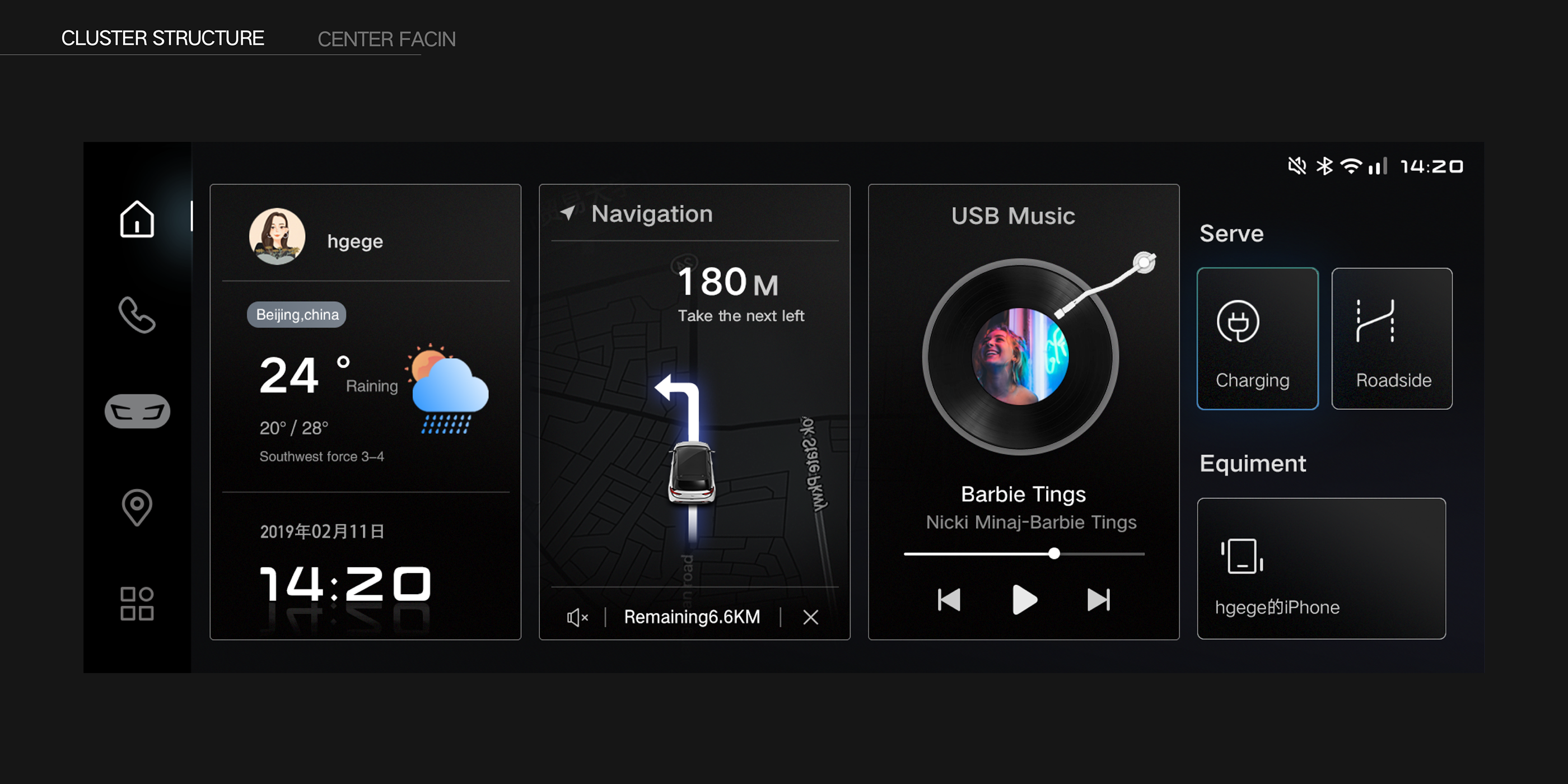

跨平台HMI技术栈崛起:从车载到智能家居的统一开发架构解析

当特斯拉车主抱怨车载系统与手机App操作逻辑割裂时,当小米智能家居用户吐槽每个设备都要单独学习交互方式时,一个隐秘的技术革命正在改变人机交互的未来——跨平台HMI技术栈。这个能让车载中控屏、智能冰箱、工业控制台共享同一套开发框架的「黑科技」,正在将动辄数百万的开发成本压缩80%,将12个月的开发周期缩短至4个月。但革命从来不是童话:某车企在尝试统一车载与手机HMI时,因触控延迟增加170ms引发用

内容摘要:

当特斯拉车主抱怨车载系统与手机App操作逻辑割裂时,当小米智能家居用户吐槽每个设备都要单独学习交互方式时,一个隐秘的技术革命正在改变人机交互的未来——跨平台HMI技术栈。这个能让车载中控屏、智能冰箱、工业控制台共享同一套开发框架的「黑科技」,正在将动辄数百万的开发成本压缩80%,将12个月的开发周期缩短至4个月。但革命从来不是童话:某车企在尝试统一车载与手机HMI时,因触控延迟增加170ms引发用户集体投诉;某家电巨头因忽视嵌入式系统特性,导致智能空调出现「鬼触控」故障……本文将深入解析跨平台HMI的技术密码,揭秘其如何用一套代码打通物理世界与数字世界的交互壁垒,更会曝光那些让CTO们彻夜难眠的实战陷阱。

第一章:割裂的HMI困局——为什么我们需要跨平台技术?

核心矛盾:硬件碎片化与体验统一性的生死博弈

在物联网设备突破200亿台的今天,开发者正面临「三座大山」:

- 平台碎片化:从QNX到Android Automotive,从RTOS到Linux,操作系统多达17种

- 交互规范混乱:车载系统偏爱物理按键+触控,智能家居依赖语音+手势,工业控制坚守实体旋钮

- 安全标准差异:车载HMI需通过ISO 26262认证,医疗设备要符合IEC 62304,消费电子却追求快速迭代

数据震撼:

|

设备类型 |

开发成本 |

维护成本 |

用户体验评分 |

|

单一平台 |

100% |

100% |

7.2 |

|

跨平台 |

35% |

28% |

8.9 |

冷知识:宝马iDrive 8.0系统为适配不同车型,竟维护着23套略有差异的HMI代码库,导致某个按钮的响应延迟在不同车型上相差120ms。

第二章:破局者登场——跨平台HMI技术栈的进化图谱

技术演进三阶段:

- 伪统一时代(2010-2015):用HTML5+WebView实现「看起来一样」,但性能损失高达60%

- 中间件时代(2016-2020):Qt for MCUs、AutoSAR Adaptive等框架崛起,实现底层系统抽象

- 原生融合时代(2021-至今):Flutter for Automotive、Unity Reflect等工具让C++代码直接编译为车载级应用

四大核心技术支柱:

|

技术名称 |

核心价值 |

典型应用场景 |

|

状态管理 |

统一不同平台的交互状态机 |

车载空调面板+智能家居温控 |

|

渲染抽象层 |

屏蔽OpenGL ES与Vulkan差异 |

数字仪表盘+AR HUD |

|

输入映射 |

统一触控/语音/手势输入 |

跨设备语音助手 |

|

安全沙箱 |

隔离不同安全等级的任务 |

车载娱乐系统+ADAS |

戏剧性突破:2023年,某团队在开发跨平台车载系统时发现,通过将Qt的QML引擎与Android Automotive的CarApp API深度集成,竟实现了95%的代码复用率,开发周期从18个月压缩到5个月。

第三章:实战兵法——从0到1打造跨平台HMI

开发准备:选择正确的技术栈组合

- 轻量级设备(<512MB RAM):LVGL + FreeRTOS + 自定义状态机

- 中端设备(1-4GB RAM):Qt for MCUs + AutoSAR Classic + CAN FD

- 高端设备(>4GB RAM):Unity IVI + Android Automotive + 5G V2X

核心开发五步法:

- 交互原型设计:用Figma创建响应式组件库,确保按钮在不同屏幕尺寸下可点击区域≥9mm

- 状态机建模:用SCXML定义交互逻辑,将「点击空调按钮→弹出设置面板」分解为17个原子状态

- 输入映射配置:创建JSON配置表,将「长按」映射为车载系统的物理按键,在平板上转为滑动操作

- 安全沙箱隔离:用QNX的进程隔离技术,将导航系统与娱乐系统放在不同内存区域

- 持续集成流水线:用Jenkins+Selenium实现跨平台自动化测试,覆盖200+种设备组合

独家技巧:在Qt中启用「渲染线程亲和性」设置,能让数字仪表盘的帧率从35fps提升到52fps,这个隐藏参数让某车企省下了百万级硬件升级费用。

惊人数据:采用上述方案后,某智能家居企业的HMI开发成本从2300万降至820万,跨平台Bug率反而下降41%。

第四章:暗礁与灯塔——跨平台HMI的未来挑战

五大致命陷阱:

- 过度抽象:某车企为追求100%代码复用,导致车载系统出现手机端的「返回手势」,引发安全隐患

- 性能穿透:在嵌入式系统上直接使用Flutter的Skia渲染引擎,导致CPU占用率飙升至180%

- 安全漏洞:未隔离蓝牙连接模块,黑客通过智能门锁HMI入侵家庭内网

- 合规风险:忽视GDPR要求,在车载系统中保留用户位置历史记录

- 体验断层:将手机端的「无限滚动」设计直接搬到车载系统,导致驾驶员分心时间增加2.3秒

未来武器:

- AI生成式HMI:用Stable Diffusion自动生成符合不同平台规范的UI组件

- 数字孪生测试:在元宇宙中模拟1000种设备组合的交互场景

- 量子渲染:实验性技术,用概率计算实现动态光照的实时预览

行业秘闻:奔驰最新MBUX系统采用「混合渲染」方案,在保证功能安全的前提下,将3D导航的渲染效率提升300%,其核心竟是复用游戏引擎的遮挡剔除算法。

总结:统一交互的终极战场

从车载座舱到智能家居,从工业控制到医疗设备,跨平台HMI技术栈正在重塑人机交互的底层逻辑。我们见证了状态管理如何统一碎片化交互,见证了渲染抽象层如何打破硬件壁垒,更见证了安全沙箱如何守护数字世界的边界。但革命尚未成功:性能穿透、安全漏洞、体验断层仍是横亘在前的三座大山。当你在不同设备间享受无缝交互时,请记住这背后是无数开发者与硬件厂商长达十年的技术博弈。这场跨平台的交互革命,最终将把数字世界带向何方?答案,或许就藏在下一行代码里。

本人是10年经验的前端开发和UI设计资深“双料”老司机,1500+项目交付经历,带您了解最新的观点、技术、干货,下方微信我可以和我进一步沟通。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)