本地部署大模型:从入门到放弃的程序员必看真相!

可这份热情没能撑过一个月。如今,那台专门升级了显卡的电脑,大模型程序静静躺在硬盘深处,偶尔开机,也只是为了清理缓存。“生成一句话要等10秒,写周报还能把部门名写错,不如直接用GPT-4 API,3秒出结果还靠谱。”小林的话,道出了无数本地部署玩家的心声。

“终于把LLaMA 2跑起来了!”

深夜11点,程序员小林在朋友圈晒出电脑屏幕截图——黑色命令行窗口里,一行行代码滚动后,本地大模型吐出了第一句回答。他兴奋地刷新着评论区,看着“大佬”“技术牛”的赞美,感觉自己摸到了AI时代的“核心门槛”。

可这份热情没能撑过一个月。如今,那台专门升级了显卡的电脑,大模型程序静静躺在硬盘深处,偶尔开机,也只是为了清理缓存。“生成一句话要等10秒,写周报还能把部门名写错,不如直接用GPT-4 API,3秒出结果还靠谱。”小林的话,道出了无数本地部署玩家的心声。

2023年以来,“本地部署大模型”成了AI圈的热门话题。从技术博主的“手把手教程”,到论坛里的“配置交流帖”,仿佛人人都能拥有一台“私人AI服务器”。但热闹背后,是一场无声的“弃坑潮”:某技术社区调研显示,70%的个人用户在部署完成后3个月内停止使用,曾经的“技术勋章”,最终沦为“电子垃圾”。

这股热情的消退,绝非偶然。当“掌控AI”的理想撞上“成本、技术、需求”的现实,所有看似美好的想象,都被一一击碎。我们拆解了五个核心维度,带你看清这场“本地部署狂欢”背后的真相。

一、技术门槛:“跑通了”≠“能用”,维护才是真正的噩梦

“跟着教程一步步来,连复制粘贴都能出错?”

很多人最初被本地部署吸引,是觉得“跟着教程走,就能搞定”。但他们不知道,“让模型跑起来”只是万里长征的第一步,后续的技术坑,能把90%的人逼退。

- 部署:看似简单的“复制粘贴”,藏着无数隐形门槛

你在网上刷到的“本地部署教程”,大多是“简化版”:作者早已调好环境,用的是预编译镜像,甚至直接提供打包好的压缩包。你跟着步骤点击“下一步”,确实能看到模型输出回答,但这背后的“底层逻辑”,你一无所知。

比如,CUDA版本和模型的兼容性、Python环境的依赖冲突、量化工具链的参数设置,这些看似不起眼的细节,只要出一点错,模型就可能直接崩溃。有用户反馈,自己花了3天时间,终于让Mistral-7B在电脑上运行,结果系统自动更新后,驱动版本升级,模型直接“罢工”,反复调试了两天,还是没能解决问题,最后只能放弃。

更尴尬的是,很多人连“报错信息”都看不懂。命令行里弹出的“CUDA out of memory”(显存不足),有人以为是显卡坏了;出现“module not found”(模块缺失),只会反复重装软件。这种“知其然不知其所以然”的部署,从一开始就注定了失败。

- 优化:“能跑”和“好用”之间,差着100次调参

就算你顺利让模型跑起来,也会面临新的问题:“要么慢得像蜗牛,要么错得离谱”。

大模型的本地运行,不是“装个软件就能用”,而是需要根据硬件条件做针对性优化。比如,同样是7B模型,在RTX 3090上用FP16量化,生成速度可能只有每秒1-2个token,而用4bit量化后,速度能提升3倍,但输出质量又可能下降。这其中的“平衡”,需要你懂量化原理、会调参数,甚至能修改推理框架的代码。

有位用户为了让模型更快,跟着教程尝试“模型蒸馏”,结果因为没掌握好蒸馏温度和样本选择,最后得到的模型不仅速度没提升,连简单的“加减运算”都会出错。他无奈地说:“原以为优化是‘按个按钮’的事,没想到比部署还难,光查资料就花了一周,最后还是一地鸡毛。”

- 维护:模型会“过时”,硬件会“掉队”,你能跟上吗?

大模型的世界,更新速度快得惊人。今天你部署的是LLaMA 2,明天Mistral-8x7B就发布了;今天你用的是llama.cpp框架,明天vLLM就推出了更高效的推理方式。更别说模型漏洞修复、框架版本迭代、硬件兼容性问题,这些都需要你持续投入时间学习。

但多数个人用户,根本没有这个精力。有人部署完模型后,半年没更新框架,结果发现新出的插件都用不了;有人升级了显卡驱动,却发现旧模型不支持新驱动,要么降驱动,要么重新部署;还有人遇到模型“逻辑错误”,比如生成内容前后矛盾,却不知道如何定位问题,只能眼睁睁看着模型“变智障”。

就像一位技术博主说的:“本地部署大模型,就像养了个‘吞时间的怪兽’,你得天天盯着它,更新、调参、修bug,稍微偷懒,它就给你脸色看。”

二、成本黑洞:硬件+电费+时间,投入产出比低到离谱

“为了跑个模型,我花了1万多,结果一年电费还要2000块?”

在决定本地部署之前,很多人只算了“硬件钱”,却没意识到,这是一个“持续烧钱”的无底洞。个人用户的成本承受力,从一开始就被严重高估。

- 硬件:买得起的“入门款”,用着闹心;用着顺心的“高端款”,买不起

大模型对硬件的要求,远比你想象的高。

如果你想跑7B模型,至少需要16GB显存,对应的显卡是RTX 4080,市场价约6000元;想跑13B模型,需要24GB显存,得买RTX A6000,价格超1.5万元;要是想跑70B模型,单卡根本不够,得用多卡服务器,一套下来至少2万元起。

很多人抱着“先试试”的心态,买了“入门款”显卡,结果发现“能用但不好用”。比如用RTX 3060(12GB显存)跑7B模型,必须用4bit量化,而且生成速度只有每秒0.5个token,打一句话要等半分钟,体验还不如手机端的AI应用。

更尴尬的是,硬件会“闲置”。有人为了部署模型,专门升级了电脑,花了1万多,结果用了不到一个月就失去兴趣,电脑只能用来刷剧、玩游戏,当初的投入成了“沉没成本”。

- 电费+折旧:“隐形开销”比你想象的更贵

除了硬件,电费和折旧也是一笔不小的开支。

以主流的RTX 4090为例,功耗高达450W,如果你每天运行8小时,按每度电0.6元计算,一天的电费约2.16元,一年下来就是788元。要是你用的是多卡服务器,功耗超过1000W,一年电费轻松超过2000元。

更别说硬件折旧了。显卡的寿命通常是3-5年,按RTX 4080 6000元的价格计算,每年折旧成本就是1200-2000元。而多数个人用户,一年用模型的时间可能不超过100小时,相当于“每小时成本20元”,比去网吧上网还贵。

有用户算过一笔账:“我花6000元买显卡,一年电费800元,折旧2000元,总共2800元。而用GPT-4 API,按每天调用10次,每次1元计算,一年才3650元,体验还比本地好。我图什么?”

- 时间成本:最昂贵的“投入”,却没人算过

比起金钱,时间成本才是最“致命”的。

从搭建环境到调试模型,再到解决各种问题,你投入的时间远超“玩票”预期。有人花了一周时间查资料、看教程,才把环境搭好;有人为了优化速度,反复测试不同的量化参数,熬了三个通宵;还有人遇到模型报错,在论坛上发帖求助,等了三天才得到回复,最后发现问题出在一个不起眼的配置文件上。

这些时间,如果用来提升工作效率,或者做其他有意义的事,早就有了回报。但在本地部署上,你投入的时间越多,越容易陷入“沉没成本陷阱”——“我都花了这么多时间了,放弃太可惜”,结果只能继续耗着,直到最后精疲力尽。

一直在更新,更多的大模型学习和面试资料已经上传带到CSDN的官方了,有需要的朋友可以扫描下方二维码免费领取【保证100%免费】👇👇

三、体验落差:理想中的“全能助手”,现实中的“智障工具”

“我以为它能帮我写代码、做分析,结果连‘明天天气如何’都答非所问。”

很多人对本地大模型的期待是“私有、可控、全能”,但实际体验,却让人大失所望。理想与现实的差距,成了热情消退的“加速剂”。

- 输出质量:开源模型再强,也比不过云端API

你本地部署的,大多是开源基础模型,比如LLaMA、Mistral、Qwen等。这些模型虽然免费,但未经垂直领域微调,输出质量远低于GPT-4、Claude等云端API。

比如你用本地模型写代码,它可能会出现语法错误,甚至逻辑混乱;用它做数据分析,它可能会误解你的需求,给出错误的结论;用它写文案,它可能会重复啰嗦,甚至跑题。有用户反馈,自己用本地模型写周报,结果模型把“市场部”写成了“销售部”,把“月度目标完成率90%”写成了“190%”,差点闹了笑话。

而云端API,经过了大量数据训练和微调,不仅理解能力更强,输出也更精准。同样的需求,调用GPT-4 API,3秒就能得到高质量的回答,而本地模型可能需要1分钟,还得反复修改才能用。

- 生成速度:“等得起”的场景,几乎不存在

就算你硬件达标,本地模型的生成速度,也远不如云端。

以7B模型为例,在RTX 4090上,用4bit量化,生成速度大约是每秒3-5个token,打一句话需要5-10秒;而GPT-4 Turbo API的生成速度,能达到每秒10-15个token,几乎不需要等待。

对于需要高频交互的场景,比如聊天、实时协作,本地模型的速度根本“没法用”。你问它一个问题,等了10秒才得到回答,对话节奏全被打乱;你想让它帮你实时修改文案,它半天没反应,你早就自己改完了。

有人调侃:“用本地模型,就像跟一个‘反应迟钝的朋友’聊天,你说完了,他得想半天才能回应,聊着聊着就没兴趣了。”

- 功能扩展:“私人定制”,只是一个美好的想象

很多人选择本地部署,是想“定制自己的AI”,比如对接知识库、搭建插件系统。但现实是,这些功能的实现难度,远超个人用户的能力范围。

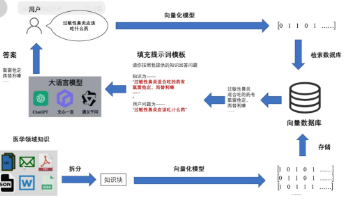

比如你想让模型“记住”你的工作资料,需要用LangChain搭建知识库,还得处理数据格式、向量存储、检索优化等问题;你想让模型帮你自动发邮件、做表格,需要写插件代码,还得解决接口调用、权限管理等问题。这些工作,需要专业的工程能力,多数个人用户根本做不到。

而云端服务,早就把这些功能“打包好”了。比如Azure OpenAI,直接提供知识库对接功能,你上传文件就能用;ChatGPT的插件商店里,有各种现成的插件,安装就能使用。相比之下,本地模型的“私人定制”,更像是一个遥不可及的梦想。

四、需求虚化:“为了部署而部署”,根本没有用的场景

“我花了这么多时间和钱,把模型跑起来了,然后呢?”

这是很多本地部署玩家都会问的问题。他们最初的动机,是“技术尝鲜”或“拥有感”,但新鲜感过后,才发现根本没有用模型的场景。

- 兴趣驱动:“技术人设”,撑不起长期热情

很多人部署本地模型,是受“AI焦虑”推动——“别人都在玩大模型,我不玩就落伍了”“掌握本地部署,就是掌握了AI核心技术”。他们把部署模型当成“技术人设”的证明,在朋友圈晒截图、在论坛发教程,享受别人的赞美。

但这种“兴趣驱动”的热情,很难持久。新鲜感过后,他们发现自己根本用不上模型:既不需要用模型写代码、做分析,也不需要用模型聊天、写文案。有人说:“我部署完模型后,除了跟它聊了几句‘你好’‘再见’,就再也没打开过,感觉它就是个‘摆设’。”

就像技术博主“AI小周”,之前为了涨粉,拍了“本地部署LLaMA 2”的教程,视频播放量超10万,粉丝纷纷夸他“大佬”。但他私下说:“我自己很少用本地模型,写文案、做视频脚本,还是用GPT-4 API,又快又靠谱。本地模型,只是用来吸引粉丝的工具而已。”

- 场景错配:“杀鸡用牛刀”,根本没必要

个人用户的典型需求,比如聊天、写小作文、简单翻译,用手机端的AI应用(如豆包、讯飞星火)或网页API就能满足,根本不需要本地部署大模型。

比如你想写一条朋友圈文案,打开豆包,输入需求,10秒就能得到结果;你想翻译一段英文,用DeepL,复制粘贴就能搞定。这些工具,既不需要你花时间部署,也不需要你花钱买硬件,体验还比本地模型好。

而本地模型,需要你打开电脑、启动程序、等待加载,操作繁琐,体验还不如轻量级工具。有人调侃:“用本地模型写朋友圈文案,就像‘用大炮打蚊子’,不仅麻烦,还可能打不准。”

- 缺乏目标:“部署即巅峰”,没有迭代方向

就算有一些使用场景,很多人也没有“持续使用”的目标。他们部署完模型后,就没有了后续的计划:既不打算优化模型性能,也不打算扩展模型功能,更不打算把模型和自己的工作、学习结合起来。

比如有人想用模型辅助编程,但他只部署了基础模型,没有针对编程任务做微调,也没有对接代码库,结果模型写的代码错误百出,他用了几次就放弃了;有人想用模型辅助学习,但他没有整理学习资料、搭建知识库,结果模型回答的内容都是“通用知识”,对他的学习没什么帮助。

没有持续的目标,模型就只能停留在“能跑起来”的阶段,无法为用户创造价值。久而久之,用户自然会失去动力,把模型丢在一边。

五、生态短板:工具链混乱、支持缺失,玩不下去很正常

“遇到问题,连个能问的人都没有,只能自己瞎琢磨。”

相比云端服务的“开箱即用”,本地部署的生态,还处于“野蛮生长”的阶段。工具链分散、社区支持有限、安全风险隐性,这些问题,让个人用户很难“玩下去”。

- 工具链分散:“拼图式”部署,劝退新手

本地部署大模型,需要用到各种工具:量化工具(GGUF、GGML、AWQ)、推理框架(llama.cpp、vLLM、TensorRT-LLM)、微调工具(LoRA、QLoRA)、可视化界面(oobabooga、LM Studio)。这些工具来自不同的团队,没有统一的标准,用户需要自己“拼图”——用A工具量化模型,用B框架推理,用C工具微调,用D界面操作。

这种“拼图式”的部署,对新手极不友好。比如你用GGUF量化模型,需要自己选择量化参数;用llama.cpp推理,需要自己修改配置文件;用LoRA微调,需要自己准备数据集、调优超参数。一步错,步步错,很多人在“拼图”的过程中,就已经放弃了。

有人说:“本地部署的工具链,就像一堆零散的积木,你需要自己把它们拼成一个完整的玩具,但说明书是残缺的,你不知道哪块积木该放在哪里,只能瞎试。”

- 社区支持:遇到问题,只能“碰运气”

在本地部署的过程中,遇到问题是常有的事。但想要解决这些问题,只能“碰运气”——论坛上的解答可能滞后、不具体,甚至错误;官方文档要么晦涩难懂,要么语焉不详;客服支持更是几乎没有。

比如你遇到“模型生成内容乱码”的问题,在知乎上发帖求助,可能会得到“重新部署试试”“换个量化方式”的回答,但这些回答没有具体步骤,你还是不知道该怎么做;你去看llama.cpp的官方文档,里面只写了“支持多种量化方式”,却没说每种量化方式的适用场景和参数设置。

有用户吐槽:“本地部署遇到问题,就像‘在沙漠里找水’,你不知道哪里有水,只能瞎逛,运气好能找到一点,运气不好就只能渴死。”

- 安全风险:隐私性好,不代表安全

很多人选择本地部署,是觉得“数据在自己手里,更安全”。但他们不知道,本地模型的安全风险,比他们想象的更隐蔽。

比如模型参数可能被逆向工程,有人会通过你的模型,获取训练数据中的敏感信息;比如推理过程中可能遭遇恶意攻击,有人会通过输入特殊指令,让模型生成有害内容或泄露本地文件;更别说多数个人用户缺乏基础的网络安全防护意识,电脑容易被植入恶意程序,导致模型和数据一起沦为“攻击目标”。

此前就有技术爱好者反馈,自己部署的模型在联网测试时,被不明IP地址频繁访问,虽然最终通过关闭端口避免了数据泄露,但此后每次启动模型都提心吊胆,“本来想图个隐私安全,结果反而多了个‘安全隐患’,还不如直接用云端服务,至少平台会负责防护”。

不是“你不行”,而是“这条路本就不适合普通人”

看到这里,或许有人会觉得“是自己技术不够、耐心不足”,才没能坚持下去。但真相是,本地部署大模型,从一开始就不是为普通个人用户设计的。

它更像是“技术极客的游戏”——需要你有扎实的计算机基础,能看懂报错代码、会调参数、能改框架;需要你有充足的时间和金钱,能承受硬件折旧、电费消耗,还能持续跟进技术迭代;更需要你有明确的专业需求,比如用模型做学术研究、开发定制化工具,能让模型真正为你创造价值。

而对于多数普通用户来说,我们需要的不是“掌控模型的部署过程”,而是“用AI解决问题的高效体验”。当云端API的成本越来越低(比如GPT-4 Turbo的按次计费、国内大模型的免费额度)、体验越来越好(更快的速度、更精准的回答、更丰富的插件),本地部署的“性价比”只会越来越低。

就像当年的“个人服务器热潮”——2000年初,也有很多人尝试在自家电脑上搭建服务器,体验“掌控网络”的感觉,但随着云服务器的普及,越来越多人发现“与其自己维护服务器,不如花几块钱租云服务”,最终个人服务器沦为小众玩家的爱好。如今的本地大模型,正在重蹈覆辙。

六、未来:本地AI的“春天”,不在“部署大模型”,而在“轻量化体验”

当然,我们不是否定本地AI的价值。相反,随着技术的发展,本地AI一定会有更广阔的应用场景,但它的“春天”,绝不是现在这种“笨重的大模型部署”,而是更“轻量化”的形态。

比如专用AI硬件——像苹果的M3芯片、英伟达的Jetson系列,它们能通过硬件优化,让轻量级模型在本地实现“秒级响应”,不需要用户手动部署和调优;再比如封装好的本地AI工具——就像现在的“剪映”“美图秀秀”一样,把模型能力整合到具体功能里,用户打开就能用,不需要关心“模型怎么跑起来的”。

就像近期大火的“LocalAI”工具,它把常用的模型能力(如文本生成、图片识别)封装成简单的界面,用户下载后点击“启动”就能用,不需要配置环境、不需要优化参数,这种“开箱即用”的本地AI,才是普通用户真正需要的。

未来,当“轻量化本地AI”能做到“速度不慢于云端、体验不逊于云端、成本低于云端”时,本地AI才会真正走进大众生活。而现在的“本地部署大模型”,更像是技术探索路上的“垫脚石”——它让我们看到了本地AI的潜力,也让我们明白,普通用户真正需要的,从来不是“掌控技术”,而是“技术为我所用”。

七、别为“技术焦虑”买单,好用才是硬道理

回顾这场“本地部署大模型”的狂欢,我们不难发现:很多人之所以陷入“部署-弃坑”的循环,本质是被“技术焦虑”绑架——觉得“不跟上就会落伍”“不掌握就会被淘汰”。但实际上,在AI时代,“会用AI解决问题”比“会部署AI模型”更重要。

与其花几周时间调试环境、花几千块升级硬件,最后让模型躺在硬盘里吃灰,不如把时间和精力花在“如何用AI提升效率”上——比如学习用GPT-4写报告、用MidJourney做设计、用Claude分析数据。这些“轻量化的AI应用”,不仅能立刻为你创造价值,还能帮你积累“AI思维”,这才是AI时代真正的“核心竞争力”。

毕竟,技术的价值,从来不是“拥有它”,而是“用它解决问题”。与其在“部署大模型”的坑里反复挣扎,不如跳出焦虑,选择真正适合自己的AI工具——好用,才是硬道理。你有没有尝试过本地部署大模型?

如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

一直在更新,更多的大模型学习和面试资料已经上传带到CSDN的官方了,有需要的朋友可以扫描下方二维码免费领取【保证100%免费】👇👇

01.大模型风口已至:月薪30K+的AI岗正在批量诞生

2025年大模型应用呈现爆发式增长,根据工信部最新数据:

国内大模型相关岗位缺口达47万

初级工程师平均薪资28K(数据来源:BOSS直聘报告)

70%企业存在"能用模型不会调优"的痛点

真实案例:某二本机械专业学员,通过4个月系统学习,成功拿到某AI医疗公司大模型优化岗offer,薪资直接翻3倍!

02.大模型 AI 学习和面试资料

1️⃣ 提示词工程:把ChatGPT从玩具变成生产工具

2️⃣ RAG系统:让大模型精准输出行业知识

3️⃣ 智能体开发:用AutoGPT打造24小时数字员工

📦熬了三个大夜整理的《AI进化工具包》送你:

✔️ 大厂内部LLM落地手册(含58个真实案例)

✔️ 提示词设计模板库(覆盖12大应用场景)

✔️ 私藏学习路径图(0基础到项目实战仅需90天)

第一阶段(10天):初阶应用

该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。

- 大模型 AI 能干什么?

- 大模型是怎样获得「智能」的?

- 用好 AI 的核心心法

- 大模型应用业务架构

- 大模型应用技术架构

- 代码示例:向 GPT-3.5 灌入新知识

- 提示工程的意义和核心思想

- Prompt 典型构成

- 指令调优方法论

- 思维链和思维树

- Prompt 攻击和防范

- …

第二阶段(30天):高阶应用

该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。

- 为什么要做 RAG

- 搭建一个简单的 ChatPDF

- 检索的基础概念

- 什么是向量表示(Embeddings)

- 向量数据库与向量检索

- 基于向量检索的 RAG

- 搭建 RAG 系统的扩展知识

- 混合检索与 RAG-Fusion 简介

- 向量模型本地部署

- …

第三阶段(30天):模型训练

恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。

到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?

- 为什么要做 RAG

- 什么是模型

- 什么是模型训练

- 求解器 & 损失函数简介

- 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它

- 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调

- Transformer结构简介

- 轻量化微调

- 实验数据集的构建

- …

第四阶段(20天):商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。

- 硬件选型

- 带你了解全球大模型

- 使用国产大模型服务

- 搭建 OpenAI 代理

- 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion

- 在本地计算机运行大模型

- 大模型的私有化部署

- 基于 vLLM 部署大模型

- 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型

- 部署一套开源 LLM 项目

- 内容安全

- 互联网信息服务算法备案

- …

学习是一个过程,只要学习就会有挑战。天道酬勤,你越努力,就会成为越优秀的自己。

如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献84条内容

已为社区贡献84条内容

所有评论(0)