AI Agent架构全解析:从入门到实战,程序员必看的技术指南,强烈建议收藏!

AI Agent不是简单的prompt拼接,而是包含LLM(认知中枢)、Memory(记忆系统)、Planning(任务规划器)、Tool-use(工具调用引擎)和Reflection(自我反思)五大核心模块的复杂系统。文章详细解析了MCP、ReAct、A2A三种主流架构的异同与适用场景,并指出状态管理、工具调用鲁棒性、计划模块可控性及系统透明性是当前四大工程难点。未来属于既懂AI又懂系统架构的"

AI Agent不是简单的prompt拼接,而是包含LLM(认知中枢)、Memory(记忆系统)、Planning(任务规划器)、Tool-use(工具调用引擎)和Reflection(自我反思)五大核心模块的复杂系统。文章详细解析了MCP、ReAct、A2A三种主流架构的异同与适用场景,并指出状态管理、工具调用鲁棒性、计划模块可控性及系统透明性是当前四大工程难点。未来属于既懂AI又懂系统架构的"Agent工匠"。

“构建AI Agent的底层技术全指南,建议收藏!

大数据产业创新服务媒体

——聚焦数据**·**改变商业

最近,一大波“AI Agent”项目在朋友圈刷屏,仿佛谁不搞个Agent,就像Web3时期谁不发币,GenAI时期谁不用GPT——都显得“落后于时代”。

从Auto-GPT到Devin,再到MCP、 A2A协作、多角色Agent编排,AI Agent已然成为当前最炽热的技术风口之一。

但热度之下,也有混乱正在蔓延:

很多初创项目把一个加了“工具调用”的prompt,当作Agent系统;

不少企业部署了所谓Agent,结果发现只是“自动填表机器人+LLM问答助手”的拼装体;

一些开发者以为接个大模型、套个API,就构建了一个智能体,却在实际运行中发现系统崩溃、状态丢失、工具失败后“无脑重试”……

AI Agent并不是prompt拼接游戏,也不是LLM的UI封装。它是一种系统工程。

真正的Agent,是具备状态感知、任务分解、上下文记忆、工具交互、行为反馈与自主规划能力的复杂智能系统。

如果说大语言模型是“大脑”,那么一个真正的Agent,还需要“身体”、“感官”、“行动系统”以及“神经网络”。

本篇文章,我们将深入拆解:

·构建一个AI Agent到底需要哪些核心技术能力?

·LLM、Memory、Planner、Tool-use、Reflection之间如何协同构成一个闭环系统?

·MCP、ReAct、A2A等主流架构的异同与适用场景

·当前Agent系统中的四大关键挑战与工程难题

理解Agent的底层逻辑,不只是“会用”,更是“会设计、会评估、会扩展”的关键。尤其对产品人、AI 工程师、决策者来说,只有真正看懂Agent的技术图谱,才谈得上布局未来。

AI Agent架构全景图:

不是“一个大模型”,而是一整套系统

在很多人的认知中,构建一个AI Agent似乎很简单:

“接入一个强大的大语言模型,再加点插件或API调用,就可以自动完成复杂任务。”

但事实是:语言模型只是Agent的“大脑”,真正让它能完成任务、感知环境、保持状态、执行动作的,是整个配套系统。

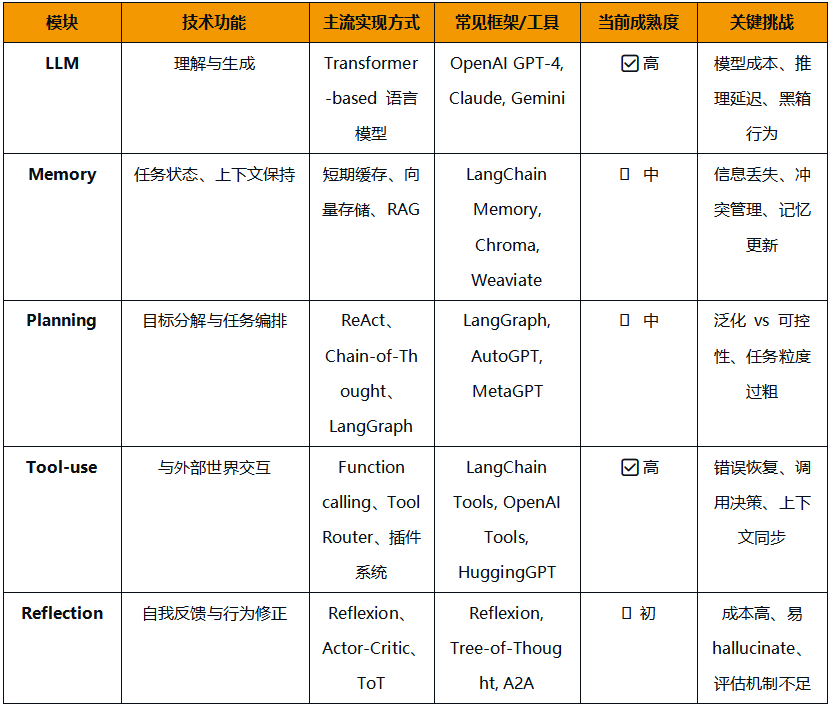

一个成熟、可运行、可迭代的AI Agent,至少需要以下五大核心模块:

- LLM(语言模型):Agent的认知中枢

语言模型提供了Agent的“理解力”和“语言生成能力”,也是Agent能进行任务规划、意图识别、自然语言交互的基础。

·功能作用:解析用户意图、生成子任务、撰写输出内容

·典型模型:DeepSeek、通义千问、文心一言、豆包、GPT-5、Claude等

·局限提醒:LLM不具备长期记忆、状态管理和执行能力,它只是Agent的“智囊”,不是“执行者”

- Memory(记忆系统):上下文感知的延续器

Agent在执行任务时,不能是“一问一答”的短期记忆体,它需要理解历史、跟踪状态、动态适应用户目标。

·功能作用:保存对话上下文、记录任务进度、调用历史经验

·主流实现:短期记忆(Session Buffer)、长期记忆(基于向量库,如 Chroma、Weaviate)、工作记忆(当前步骤+状态+Action历史)

·现实挑战:上下文提取与召回易错乱,信息冗余、冲突、更新策略不统一。

- Planning(任务规划器):从目标到执行路径

Agent面对一个复杂目标,必须将其拆解成可执行的子任务序列,并动态更新执行计划。

·功能作用:任务分解、流程编排、子目标生成

·常见机制:基于规则(Flowchart、State Machine)、基于模型(ReAct、Chain-of-Thought)、混合型调度器(如 LangGraph)

·重点难点:如何平衡计划的泛化能力与可控性

- Tool-use(工具调用引擎):Agent的“手脚”

没有工具调用能力的Agent,只能“说”不能“做”。Tool-use机制让Agent能与外部世界交互、执行动作。

·功能作用:执行API、检索信息、读取文件、发送请求等

·关键设计:Action Schema(调用格式定义)、Tool Router(工具选择器)、Error Handling(错误处理、重试、回滚)

·常见实现:LangChain Tools、OpenAI Function calling、HuggingGPT Tool Hub

- Reflection(自我反思与策略调整):Agent的“元认知能力”

在任务执行失败或结果不佳时,一个强健的Agent应该能审视自身行为,主动修正策略。

·功能作用:评估执行效果、记录失败经验、调整执行路径

·方法代表:Reflexion、Tree-of-Thought(ToT)、Critic Agent+Actor Agent 架构、CoT+ReAct组合策略

·挑战提醒:反思机制往往依赖LLM自我监督,存在hallucination风险

每一层都不可或缺,真正的Agent系统不是“叠prompt”,而是一个状态驱动+意图分解+工具调用+自我学习的闭环系统。

Agent≠模型增强器,而是多模块协同的智能执行体。理解架构,就是理解Agent能力的边界。

要构建一个可运行、可扩展的AI Agent,开发者必须掌握的不只是Prompt编写,更要理解其背后每个模块的功能、技术实现方式、主流方案与当前的成熟度。

下面,我们从五个关键模块出发,逐一拆解其技术原理与行业现状。

技术对比总览表:

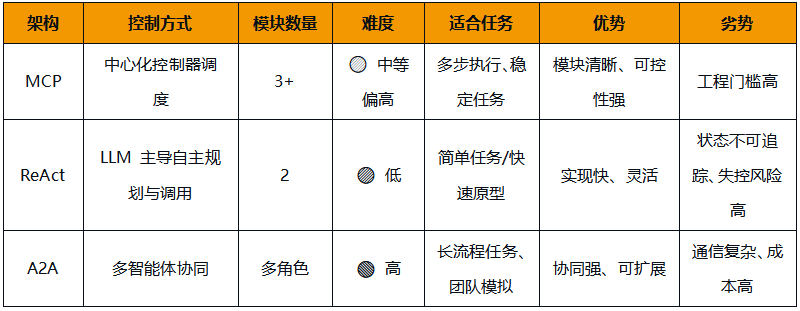

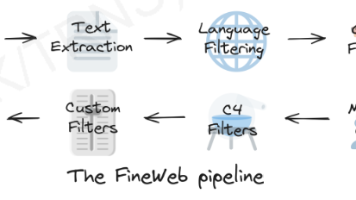

三大关键架构模型对比:MCP/ReAct/A2A

虽然AI Agent的实现可以多种多样,但当前主流的Agent系统,大致可以归入以下三种架构模型:

1.MCP架构(Memory–Controller–Planner)

2.ReAct框架(Reasoning + Acting)

3.A2A架构(Agent-to-Agent协作)

它们在模块拆解、任务控制方式、执行流程与适用场景上,都体现了不同的技术思路与设计哲学。

- MCP架构:工程化Agent的系统思维代表

全称:Memory+Controller+Planner

架构特点:Memory负责保存上下文与状态信息;Planner负责对用户目标进行子任务规划;Controller作为调度核心,协调各模块及工具调用;可扩展为多Agent协作(如UserAgent+TaskAgent+CriticAgent)。

优势:结构清晰,职责明确,便于模块替换与系统维护;支持多 Agent 组件之间的异步通信;非常适合 B 端企业对稳定性、可控性有较高要求的场景。

局限:开发门槛高,系统复杂度较大;需要大量设计“控制逻辑”和状态传递机制。

适合人群: 有工程能力的团队、希望构建稳定长流程系统的企业用户。

- ReAct框架:广泛使用的“轻量级智能体原型”

全称:Reasoning+Acting

架构特点:LLM在推理过程中决定要不要调用工具;工具调用后将结果重新反馈给LLM;交替进行“思考(Think)→行动(Act)”的闭环对话流。

示例流程:

User: 查询北京明天的天气→LLM思考:我需要调用weather API→Act: 执行API→Observe: 天气结果→再次Reason+Act…

优势:构建简单,易于理解和实验;高度灵活,几乎所有LLM都能上手。

局限:流程不透明,可控性差;任务状态管理混乱,适合短流程任务或原型验证。

适合人群: 快速验证Agent概念的开发者、独立开发者、AI Hackathon团队。

- A2A架构:从“单智能体”到“多智能协作”的演化路径

全称: Agent-to-Agent

架构特点:多个具备不同职责的Agent联合组成一个“任务团队”;每个Agent可以独立决策,也可以协商任务;类似现实世界的“协作组织模型”。

举例角色:

·PM Agent:负责拆解任务

·Dev Agent:负责编写代码

·QA Agent:负责验证和测试

·Critic Agent:进行最终审查与评估

优势:高度模块化,适合复杂任务协作;更接近现实组织结构,有利于人机混合工作流整合。

局限:调度难度极高,Agent间通信协议尚未统一;容易出现循环协商、状态漂移、响应延迟等问题;成本高,Agent数量多意味着更多LLM调用开销。

适合人群: 对多角色智能体协同有实际需求的场景(如代码生成、项目管理、仿真)。

对比总结:

不同架构没有绝对优劣,关键在于你的目标是:轻量实验?工程部署?还是智能协作?对大多数项目而言,从ReAct起步、向MCP过渡、最终引入A2A模型,是当前最具现实性的演进路径。

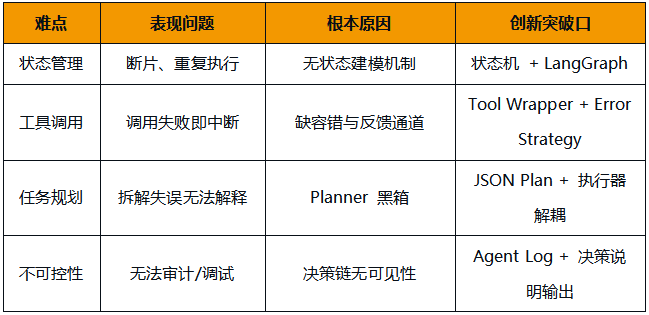

AI Agent架构设计的四个难点

(也是创新机会)

很多人以为AI Agent的难点只是“模型够不够强”。

但现实是,真正拉开Agent能力差距的,不是大脑,而是系统工程。

哪怕你用了最强的GPT-4o或Claude 3,如果下面这几个问题解决不了,Agent依然会“跑偏、跑断、跑废”。

以下是当前Agent架构中最核心的四个工程难题:

- 状态管理困难:Agent不知道自己“做到哪一步了”

问题现象:Agent执行多步任务时,经常“断片”或重复同一操作;对“上一步结果”的引用依赖LLM记忆,极易错误;缺乏统一状态描述方式,流程一旦中断就无法恢复。

本质挑战:多轮任务的“中间状态”在系统中没有结构化表达;大模型没有显式的任务感知机制,只靠上下文拼接。

潜在解决方向:引入状态机(State Machine)或有向图(DAG)进行流程建模;结合LangGraph等框架,实现任务节点与状态显式映射。

2.工具调用的鲁棒性差:一旦失败,Agent无法“补救”

问题现象:API出错后Agent不知所措,要么死循环重试,要么放弃任务;多工具组合调用后缺少统一反馈机制;工具响应格式微变,就可能导致整个链路崩溃。

本质挑战:当前Agent缺乏工具调用的异常感知机制和容错策略;没有标准化的Action Schema和异常捕捉框架。

潜在解决方向:类似“Tool Result Handler”的模块独立封装;构建Tool Wrapper,为每个工具提供error+fallback策略;Agent具备“判断是否继续”的元认知能力(如验证函数、CriticAgent)。

3.计划模块依赖黑箱模型:可控性与调试性差

问题现象:Agent的任务分解高度依赖语言模型输出;很难验证拆分是否合理、是否高效;出现计划错误时,开发者无法追踪“哪里出问题”。

本质挑战:缺乏一种中间表示语言(Intermediate Planning DSL),用于计划与执行解耦;Planner与Executor强耦合,导致系统不可测试。

潜在解决方向:模型生成JSON Plan→Plan解释器执行(LangGraph、MetaGPT的方式);引入可视化任务流(如Flowchart DSL、Node Execution Tree)提高可解释性。

4.可控性和透明性差:Agent做了什么,你不知道

问题现象:Agent调用了哪些工具、使用了哪些数据、基于什么理由采取某种行为——全在“黑箱”里;企业无法审核Agent行为路径,存在合规和安全隐患;Agent的输出结果难以复盘、难以定位问题。

本质挑战:当前Agent缺乏“行为日志+决策说明”的双重记录机制;决策链路完全依赖LLM内部生成,开发者难以干预。

潜在解决方向:构建Agent Execution Log:记录每次Act、Tool-call、Output;增加“Why did I do this?”机制:由LLM输出简要决策理由;面向企业推出可审计型Agent系统(Audit-friendly Agent)。

AI Agent架构难点vs解决方向

真正构建Agent,不是调大参数或拼API,而是面对这些“系统级痛点”,用工程设计一一攻克。

未来属于“懂架构”的Agent工匠

AI Agent的热潮背后,其实并不是一场“模型竞赛”,而是一场架构能力的比拼。

从Auto-GPT到Devin,我们看到的不是Prompt工程的胜利,而是系统性设计思维的回归:

·谁能稳定管理任务状态;

·谁能优雅调度工具与模型;

·谁能实现结构清晰、易维护、可审计的执行闭环;

·谁就能在这场智能代理的技术革命中站稳脚跟。

语言模型会越来越强,但不会帮你搭系统。

Agent架构,是下一代AI应用的核心战场。能否理解“Memory–Planning–Tool-use–Reflection”的协同逻辑,能否构建“透明、可控、可拓展”的任务系统,决定了一个团队是否真正具备打造Agent应用的核心竞争力。

给不同角色的建议:

·开发者:你的核心竞争力将不再是prompt写得好,而是有没有能力抽象、建模、调度与约束一个复杂系统。

·产品经理:不要幻想Agent是“万能解决方案”,你的任务是定义Agent和人的角色边界,设计好交互模式。

·技术决策者:别只看demo,要看系统架构的稳定性、扩展性和落地的复杂度。真正能部署的Agent,不一定是最“聪明”的,而是最“稳妥”的。

AI Agent并不是一个产品,而是一种新软件形态。它不是更强的机器人,而是更复杂的“数字个体”。它的难点,不在于想象力,而在于工程能力。所以未来属于那些既懂AI,又懂系统架构的“Agent工匠”。

大模型未来如何发展?普通人能从中受益吗?

在科技日新月异的今天,大模型已经展现出了令人瞩目的能力,从编写代码到医疗诊断,再到自动驾驶,它们的应用领域日益广泛。那么,未来大模型将如何发展?普通人又能从中获得哪些益处呢?

通用人工智能(AGI)的曙光:未来,我们可能会见证通用人工智能(AGI)的出现,这是一种能够像人类一样思考的超级模型。它们有可能帮助人类解决气候变化、癌症等全球性难题。这样的发展将极大地推动科技进步,改善人类生活。

个人专属大模型的崛起:想象一下,未来的某一天,每个人的手机里都可能拥有一个私人AI助手。这个助手了解你的喜好,记得你的日程,甚至能模仿你的语气写邮件、回微信。这样的个性化服务将使我们的生活变得更加便捷。

脑机接口与大模型的融合:脑机接口技术的发展,使得大模型与人类的思维直接连接成为可能。未来,你可能只需戴上头盔,心中想到写一篇工作总结”,大模型就能将文字直接投影到屏幕上,实现真正的心想事成。

大模型的多领域应用:大模型就像一个超级智能的多面手,在各个领域都展现出了巨大的潜力和价值。随着技术的不断发展,相信未来大模型还会给我们带来更多的惊喜。赶紧把这篇文章分享给身边的朋友,一起感受大模型的魅力吧!

那么,如何学习AI大模型?

在一线互联网企业工作十余年里,我指导过不少同行后辈,帮助他们得到了学习和成长。我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑。因此,我坚持整理和分享各种AI大模型资料,包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频。

学习阶段包括:

1.大模型系统设计

从大模型系统设计入手,讲解大模型的主要方法。包括模型架构、训练过程、优化策略等,让读者对大模型有一个全面的认识。

2.大模型提示词工程

通过大模型提示词工程,从Prompts角度入手,更好发挥模型的作用。包括提示词的构造、优化、应用等,让读者学会如何更好地利用大模型。

3.大模型平台应用开发

借助阿里云PAI平台,构建电商领域虚拟试衣系统。从需求分析、方案设计、到具体实现,详细讲解如何利用大模型构建实际应用。

4.大模型知识库应用开发

以LangChain框架为例,构建物流行业咨询智能问答系统。包括知识库的构建、问答系统的设计、到实际应用,让读者了解如何利用大模型构建智能问答系统。

5.大模型微调开发

借助以大健康、新零售、新媒体领域,构建适合当前领域的大模型。包括微调的方法、技巧、到实际应用,让读者学会如何针对特定领域进行大模型的微调。

6.SD多模态大模型

以SD多模态大模型为主,搭建文生图小程序案例。从模型选择、到小程序的设计、到实际应用,让读者了解如何利用大模型构建多模态应用。

7.大模型平台应用与开发

通过星火大模型、文心大模型等成熟大模型,构建大模型行业应用。包括行业需求分析、方案设计、到实际应用,让读者了解如何利用大模型构建行业应用。

学成之后的收获👈

• 全栈工程实现能力:通过学习,你将掌握从前端到后端,从产品经理到设计,再到数据分析等一系列技能,实现全方位的技术提升。

• 解决实际项目需求:在大数据时代,企业和机构面临海量数据处理的需求。掌握大模型应用开发技能,将使你能够更准确地分析数据,更有效地做出决策,更好地应对各种实际项目挑战。

• AI应用开发实战技能:你将学习如何基于大模型和企业数据开发AI应用,包括理论掌握、GPU算力运用、硬件知识、LangChain开发框架应用,以及项目实战经验。此外,你还将学会如何进行Fine-tuning垂直训练大模型,包括数据准备、数据蒸馏和大模型部署等一站式技能。

• 提升编码能力:大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习框架等技术,这些技术的掌握将提升你的编码能力和分析能力,使你能够编写更高质量的代码。

学习资源📚

- AI大模型学习路线图:为你提供清晰的学习路径,助你系统地掌握AI大模型知识。

- 100套AI大模型商业化落地方案:学习如何将AI大模型技术应用于实际商业场景,实现技术的商业化价值。

- 100集大模型视频教程:通过视频教程,你将更直观地学习大模型的技术细节和应用方法。

- 200本大模型PDF书籍:丰富的书籍资源,供你深入阅读和研究,拓宽你的知识视野。

- LLM面试题合集:准备面试,了解大模型领域的常见问题,提升你的面试通过率。

- AI产品经理资源合集:为你提供AI产品经理的实用资源,帮助你更好地管理和推广AI产品。

👉获取方式: 😝有需要的小伙伴,可以保存图片到wx扫描二v码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献38条内容

已为社区贡献38条内容

所有评论(0)