机器人觉醒!清华UP-VLA让AI像人一样思考行动,视觉-语言-动作三重突破,入门到精通一篇讲透!

导读:文章首先概述了UP-VLA模型的核心创新点及其在机器人控制领域的突破性贡献,随后对论文的各个组成部分进行了深入剖析,包括引言部分揭示的研究背景与问题、相关工作部分的学术脉络梳理、方法论部分的创新技术细节、实验设计的科学验证以及最终的研究结论与影响。本文揭示了UP-VLA如何通过统一的多模态理解与未来预测目标,成功解决了传统视觉-语言-动作(VLA)模型在低层次空间信息捕捉方面的局限性,为具身

导读:文章首先概述了UP-VLA模型的核心创新点及其在机器人控制领域的突破性贡献,随后对论文的各个组成部分进行了深入剖析,包括引言部分揭示的研究背景与问题、相关工作部分的学术脉络梳理、方法论部分的创新技术细节、实验设计的科学验证以及最终的研究结论与影响。本文揭示了UP-VLA如何通过统一的多模态理解与未来预测目标,成功解决了传统视觉-语言-动作(VLA)模型在低层次空间信息捕捉方面的局限性,为具身智能体的发展提供了新的技术路径。

论文地址:https://arxiv.org/abs/2501.18867

项目地址:https://github.com/CladernyJorn/UP-VLA

简介

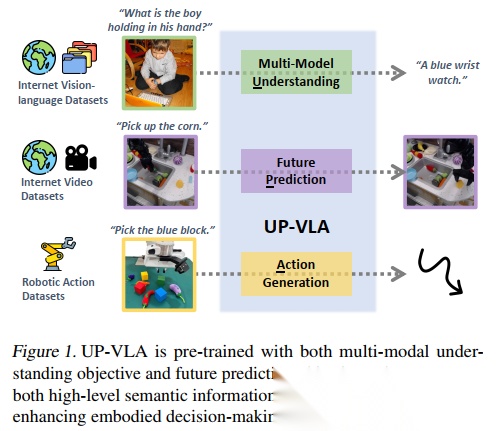

论文开篇精炼地概括了这项研究的核心创新与贡献。文章直指当前视觉-语言-动作(VLA)模型研究中的关键瓶颈问题——传统基于视觉-语言模型(VLMs)预训练的VLA模型往往过度关注高层次语义内容,而忽视了对于机器人控制任务至关重要的低层次视觉与空间信息的捕捉。这一洞见来源于作者团队对现有预训练范式的深入分析,发现当前主流方法在提升语义推理能力的同时,牺牲了对距离、尺寸差异等细节性空间信息的理解能力。

针对这一挑战,UP-VLA提出了一种革命性的统一训练范式,通过同时优化多模态理解目标和未来预测目标,实现了高层次语义理解与低层次空间感知的协同提升。从技术实现角度看,这种双目标训练机制不是简单的任务叠加,而是通过精心设计的注意力架构和提示机制(prompting mechanism)实现了两种能力的深度融合。论文报告的实验结果令人印象深刻:在Calvin ABC-D基准测试中,UP-VLA相比之前最优方法实现了33%的性能提升,同时在需要精确空间信息的真实世界操作任务中也表现出显著改进。

论文贡献:

· 首先是对VLM局限性的系统性分析并提出了视频数据集的整合方案;

· 其次是创新性地将视觉语言理解与未来预测目标相结合的训练范式;

· 最后是通过大量实验验证了该方法在仿真和真实环境中的卓越性能。

特别值得注意的是,作者团队开源了代码实现,这一举措将大大促进后续研究的可复现性和领域发展,体现了研究的完整性和实用价值。

研究背景

引言构建了UP-VLA研究的理论基础和问题背景,系统性地阐述了当前VLA模型研究的发展现状与核心挑战。文章开篇即指出,构建能够在开放环境中解决多任务的VLA模型已成为机器人研究的核心方向。主流方法通常基于大规模预训练的视觉语言模型(VLMs)进行微调,融入动作建模组件,使VLA模型能够继承VLMs强大的语义知识和推理能力,从而增强在未知环境中的决策能力。这一技术路线虽然有效,但作者敏锐地发现了其内在的局限性。

作者指出VLMs在低层次信息捕捉和物理动力学理解方面存在显著不足。具体而言,Zheng等人的研究表明VLMs在缺乏额外训练的情况下,低层次视觉任务表现欠佳;Chen和Wen的工作则揭示了预训练VLMs在空间理解方面的缺陷,难以准确捕捉距离和尺寸差异等细节信息。更为关键的是,Balazadeh、Ghaffari和Krishnaswamy等人的研究发现了VLMs在理解物理动力学方面面临的重大挑战。这些限制很大程度上源于VLMs的预训练范式——过度强调视觉问答(VQA)等多模态理解任务,虽然增强了语义推理能力,却忽视了对于具身决策至关重要的低层次细节。

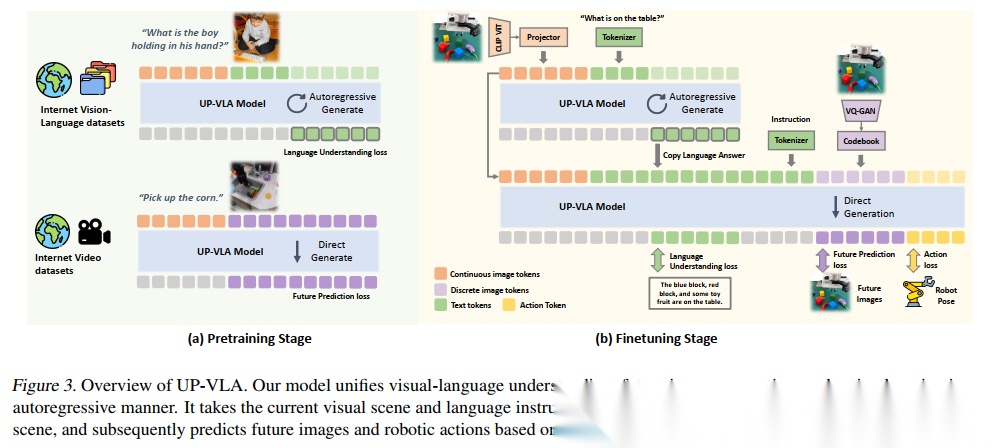

UP-VLA的创新点在于重新思考了VLA模型的预训练方法,突破了传统视觉语言预训练仅关注高层次语义信息的局限。如图1所示,UP-VLA通过同时优化多模态理解目标和未来预测目标,实现了语义与空间信息的统一建模。这种双管齐下的方法受到Wu和Guo等人在视觉预训练工作中启发,通过灵活注意力掩码的自回归模型在三类数据集上进行协同训练。实验验证表明,这种训练范式有效提升了模型在从仿真到真实环境多种任务中的表现,特别是在需要精确控制的任务中优势明显。

问题的提出具有清晰的逻辑递进:从VLA模型的重要性,到现有VLM方法的局限性,再到UP-VLA解决方案的创新性。这种论述方式不仅凸显了研究的必要性,也为后续方法论部分奠定了坚实的理论基础。作者特别强调,UP-VLA在Calvin ABC→D泛化基准上实现了33%的提升,同时在真实世界任务中也表现出显著改进,这些结果强有力地证明了统一语义理解和低层次特征的有效性。

相关工作

该部分对VLA模型和视觉预训练方法两大领域进行了系统梳理。在VLA模型部分,论文回顾了近年来将VLMs应用于机器人控制的一系列重要工作,包括RT-2直接利用VLMs自回归生成离散动作令牌的开创性研究,以及后续在泛化性能、跨具身控制能力和推理效率等方面的改进尝试。作者特别对比了与3D-VLA工作的异同——虽然都探索了多模态理解与生成的协同训练,但3D-VLA主要关注3D信息的引入并使用独立的扩散模型进行生成,而UP-VLA则采用统一模型处理多模态输入,重点解决VLA模型在视觉感知和物理动力学理解方面的局限。

视觉预训练方法部分则追溯了从早期使用ViT和EfficientNet等预训练视觉编码器,到近期整合生成模型通过未来帧预测和视频生成训练策略的发展历程。作者分析了SuSIE通过预测关键帧学习机器人动作、GR-1直接通过视频生成预训练策略以及PAD利用扩散模型同时预测未来图像和多步动作等代表性工作。这些研究表明,视觉预测任务可以显著提升模型在未见场景中的视觉泛化能力。UP-VLA的创新之处在于采用自回归VLMs预测未来图像,利用丰富的视觉信息捕捉物理动力学特性。

相关工作的评述体现了三个显著特点:

一是分类清晰,将前人研究分为VLA模型和视觉预训练两大脉络;

二是重点突出,着重分析与UP-VLA最相关的方法并明确区分点;

三是批判性思维,不仅总结已有成果,更指出其局限性,为UP-VLA的创新提供理论依据。

这种文献梳理方式不仅展示了研究的学术基础,也凸显了UP-VLA在方法论上的突破性贡献。

值得注意的是,作者对相关工作的引用非常全面且时效性强,包含了2024年甚至2025年的最新研究成果,表明该研究处于学术前沿。通过对这些工作的系统分析,作者成功确立了UP-VLA在学术谱系中的定位——一种统一视觉预测与多模态理解的创新范式,为后续方法部分的展开奠定了坚实基础。

方法论

方法论展现了一套完整而创新的技术框架,其核心在于统一多模态理解与未来预测的双重目标。本节将从理论基础、模型架构、关键创新和训练策略四个维度进行深入剖析。

3.1 理论基础与问题形式化

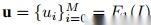

论文首先形式化了语言条件机器人控制问题:在自由形式语言指令l指定特定任务和初始观察o₁的环境模型下,考虑示范集 ,其中每帧

,其中每帧 包含视觉观察o和动作a。VLA模型通常通过最小化â∼πθ(o,l)之间的误差来训练VLMπθ作为机器人动作策略。这种基于VLM多模态理解能力的方法在跨任务泛化方面表现优异,特别是对未见物体的语义理解和复杂自然语言指令的推理能力。

包含视觉观察o和动作a。VLA模型通常通过最小化â∼πθ(o,l)之间的误差来训练VLMπθ作为机器人动作策略。这种基于VLM多模态理解能力的方法在跨任务泛化方面表现优异,特别是对未见物体的语义理解和复杂自然语言指令的推理能力。

统一训练的理论基础源于自回归建模的统一多模态语言模型。如公式所示,作者采用两种输入格式:

· 多模态理解:

· 文本到图像:

其中l代表语言令牌,u,v分别对应不同任务的连续和离散图像令牌。这种统一格式为后续的多任务协同训练奠定了基础。

3.2 模型架构设计

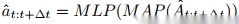

UP-VLA的骨干网络基于Phi-1.5大型语言模型构建,其架构设计体现了多模态融合的巧思(如图3所示)。在多模态理解任务中,采用标准VLM编码方法,通过CLIP-ViT编码器将图像投影到语言嵌入空间,然后与语言嵌入拼接输入LLM。对于图像预测任务,则使用VQ-GAN将当前观察图像编码为离散令牌,直接预测未来图像令牌,鼓励模型聚焦当前帧的视觉信息并根据语言条件预测未来变化。

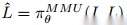

模型的核心创新在于** bridging视觉预测与多模态理解**的机制。对于多模态理解任务,给定配对图像-文本问答集(I,L),通过连续编码器和连接层E₁将图像编码为语言嵌入空间,得到 ,与文本嵌入

,与文本嵌入 拼接形成多模态输入。作者修改了因果注意力机制,使图像令牌可以相互关注(图4a),并以自回归方式预测下一个语言令牌:

拼接形成多模态输入。作者修改了因果注意力机制,使图像令牌可以相互关注(图4a),并以自回归方式预测下一个语言令牌: 。

。

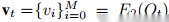

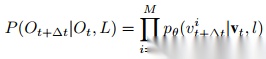

对于未来视觉预测任务,给定时间t的图像-指令对(Oₜ,L),使用离散编码器E₂编码当前视觉观察: 。与理解任务不同,视觉预测的目标是通过关注指令提示来编码未来视觉观察。如图4b所示,图像令牌被放置在语言令牌之后,使图像可以关注所有输入信息,并引入特殊令牌PRE表示新任务。未来图像令牌的建模公式为:

。与理解任务不同,视觉预测的目标是通过关注指令提示来编码未来视觉观察。如图4b所示,图像令牌被放置在语言令牌之后,使图像可以关注所有输入信息,并引入特殊令牌PRE表示新任务。未来图像令牌的建模公式为:

然后使用离散解码器重建预测的未来观察图像 。

。

3.3 联合预测与理解的动作学习

针对现有VLA方法未能充分利用丰富视觉信息和物理动力学的问题,作者提出了联合预测与理解的动作学习机制,将动作输出与图像预测任务集成。给定当前观察-指令对(Oₜ,L),模型同时预测未来观察和动作序列: ,其中Â对应动作令牌位置的最终层特征。

,其中Â对应动作令牌位置的最终层特征。

模型进一步扩展了语言指令输入,包含模型自身生成的场景描述。扩展后的输入提示为:

其中 代表当前时间步的各种视觉信息,通过连续视觉编码器E₁=MLP(VIT)映射到语言嵌入空间;

代表当前时间步的各种视觉信息,通过连续视觉编码器E₁=MLP(VIT)映射到语言嵌入空间; 是当前场景的生成描述,Lprompt是特定提示如"描述该图像"。最终通过联合预测生成动作:(Ôₜ₊Δₜ,Âₜ₊Δₜ)=πθᴾᴿᴱ(Oₜ,L’),并使用小型策略头(包含单层注意力模块和线性层)输出低层次动作:

是当前场景的生成描述,Lprompt是特定提示如"描述该图像"。最终通过联合预测生成动作:(Ôₜ₊Δₜ,Âₜ₊Δₜ)=πθᴾᴿᴱ(Oₜ,L’),并使用小型策略头(包含单层注意力模块和线性层)输出低层次动作: 。

。

3.4 训练策略与目标函数

UP-VLA的训练策略分为两个阶段:首先赋予VLM视觉预测和多模态理解能力,然后使用机器人数据学习动作。训练过程采用不同任务的不同采样比率,体现了多任务学习的精妙设计。

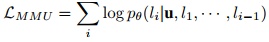

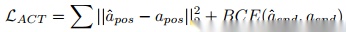

训练目标函数整合了三大建模目标:

· 多模态理解的语言建模:

· 视觉预测的图像建模:

· 具身任务的动作建模:

最终损失函数为三者的加权组合: 。这种多目标优化策略确保了模型在不同任务上的平衡表现。

。这种多目标优化策略确保了模型在不同任务上的平衡表现。

方法论部分展现了严谨的理论推导和创新的架构设计,通过统一的自回归框架实现了视觉语言理解、未来图像生成和动作学习的有机融合,为解决VLA模型的核心挑战提供了系统性的技术方案。

实验设计与结果分析

实验部分通过仿真环境和真实机器人两大评估场景,全面验证了UP-VLA的有效性。作者设计了科学的实验设置、全面的基线对比和深入的消融研究,为方法的价值提供了有力证据。

4.1 实验设置与基线模型

仿真评估采用CALVIN基准测试,包含ABCD四个不同场景,评估了ABCD→D和ABC→D两种设置。真实实验则基于Franka-Emika Panda机器人,收集了超过2000个涵盖6种技能的演示数据,在简单场景训练而在复杂场景测试,通过引入干扰物体和全新对象来验证模型的语义 grounding能力。

基线模型选择具有代表性,涵盖两大类方法:

· VLA-based方法:RT-1、Robo-Flamingo、3D-VLA、UP-VLA-RT-2

· 预测-based方法:Diffusion Policy、Uni-Pi、Susie、GR-1、UP-VLA-phi-w/o-mmu、3D Diffuser Actor

这种全面的基线设置确保了比较的公正性和结论的可靠性。

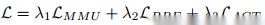

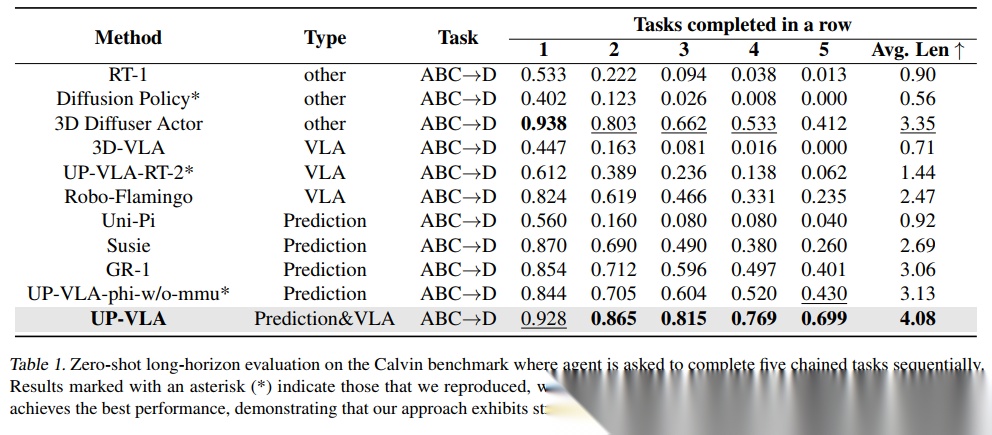

4.2 仿真实验结果分析

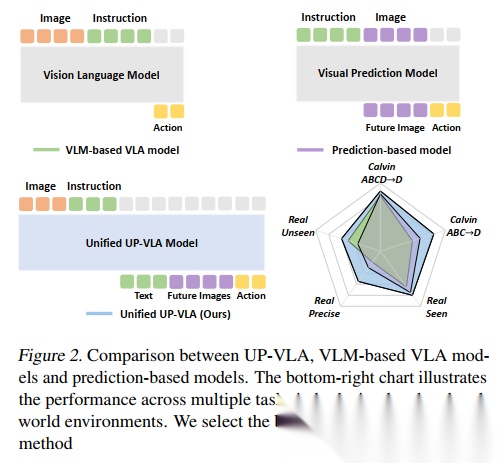

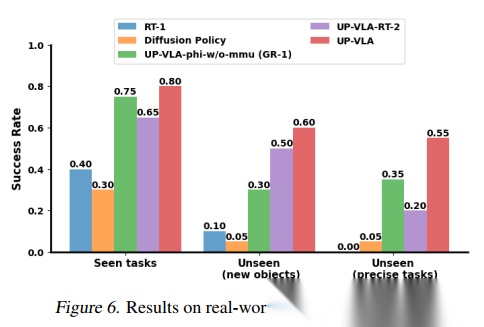

表1和表2展示了仿真环境中的实验结果。UP-VLA在ABC→D和ABCD→D任务上均取得最高性能。特别值得注意的是,在更具挑战性的ABC→D设置中,UP-VLA平均完成长度达到4.08,显著优于其他方法(GR-1为3.06,RoboFlamingo为2.47),这证明了其卓越的多任务学习和泛化能力。

视觉预测机制的有效性通过对比得到验证。纯VLA方法(如RoboFlamingo)在仿真任务中表现逊于预测-based方法(如GR-1),表明仅依赖视觉语言理解预训练在强调视觉泛化的任务中存在局限。UP-VLA-RT-2(仅动作学习)完成长度仅为1.44,而加入视觉预测后提升至4.08,改进幅度达183%,充分证明了视觉预测对原始VLA方法的增强作用。

多模态理解的贡献通过UP-VLA-phi-w/o-mmu基线得以验证。该变体使用纯LLM初始化,仅进行未来预测预训练而不包含多模态理解训练,在ABC→D任务中表现(3.13)低于完整UP-VLA(4.08),表明多模态理解的注入确实提升了新场景下的泛化能力。

4.3 真实机器人实验结果

真实世界评估结果(图6)显示,UP-VLA在所有类型任务上均有显著改进。在训练见过的任务中,基于UP-VLA骨干的三种方法均优于RT-1和Diffusionpolicy,证明了LLM骨干在多任务处理上的优势。

对于未见过的物体抓取任务,UP-VLA-RT-2优于UP-VLA-phi-w/o-mmu,说明多模态理解有助于语义泛化能力。UP-VLA表现最佳,证明其能有效对齐多模态理解与物体和动作。在需要精确操作的任务(如布线、抓取小物体)中,UP-VLA-phi-w/o-mmu优于UP-VLA-RT-2,而UP-VLA表现最优,表明未来视觉预测的整合确实增强了VLA对物理空间和细节的理解能力。

4.4 消融研究与定量分析

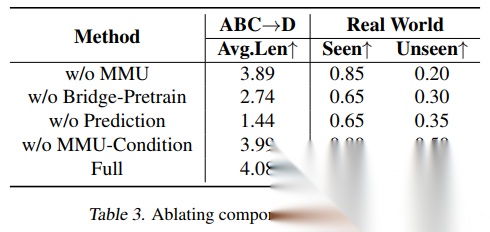

消融研究(表3)深入剖析了UP-VLA各组件的影响:

· 视觉预测机制:去除视觉预测任务后,Calvin性能从4.08降至1.44;省略Bridge数据集的视觉预测预训练也导致明显下降,证明了物理世界动力学预训练的重要性。

· 多模态理解:在真实实验中,去除MMU任务或MMU-condition机制会导致未见物体任务性能下降,表明MMU联合训练和提示增强对语义泛化至关重要。

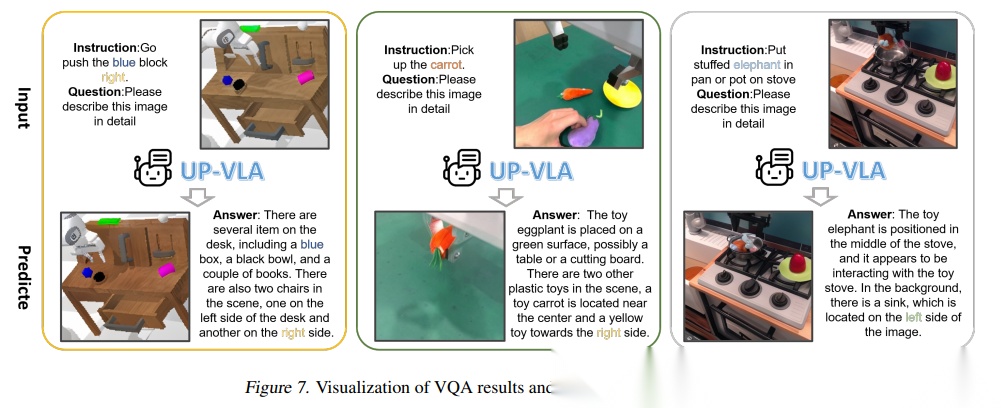

定量结果(图7)可视化展示了UP-VLA在多模态理解问答和未来预测方面的表现。模型能够识别具身场景中的物体并估计其大致相对位置,这对动作学习至关重要;在未来预测方面,模型能基于语言指令准确预测机械臂和物体的位置,尽管在背景颜色等细节上仍有改进空间。

实验设计科学严谨,结果分析全面深入,通过多角度验证了UP-VLA在提升VLA模型视觉泛化能力和精确控制方面的有效性,为论文的核心论点提供了坚实的数据支持。

结论

结论部分总结了UP-VLA的核心创新、技术实现和实验验证,完整地闭环了整篇论文的研究工作。文章重申了UP-VLA作为一种能够理解、生成预测未来图像并在具身环境中规划行动的视觉-语言-动作模型的重要意义,强调了其统一策略学习与视觉预测、多模态理解的新型VLA训练范式的创新价值。

技术贡献:作者团队提出的双阶段训练架构——首阶段赋予模型视觉预测和多模态理解能力,次阶段专注于机器人动作学习——展现了对复杂问题的系统性解决思路。特别是将未来图像预测引入基于视觉预测的策略学习这一创新点,显著提升了策略的精确性和视觉泛化能力。而通过融入多模态理解知识来增强基于视觉预测的策略学习,则使模型在语义grounding和空间理解方面都展现出更强的泛化能力。

影响陈述部分客观地评估了该研究对机器人控制模型发展的推动作用。作者明确指出,由于机器人在特定人类指令下操作于物理世界,高层次语义内容和低层次视觉空间细节对于精确的机器人控制同等重要。UP-VLA通过统一训练范式强制VLA模型同时捕获语义信息和学习物理世界动力学,有效缓解了这一核心问题。这种技术路径不仅具有学术创新价值,也为实际机器人应用提供了更强大的解决方案。

未来发展方向:

一是进一步扩大模型规模和数据量以提升对特定物体的识别精度;

二是增强视觉生成任务的预训练以改善背景一致性等细节问题;

三是探索更高效的注意力机制以优化多模态信息的融合方式。

这些方向既是当前研究的自然延伸,也是解决已发现局限性的必经之路。

论文的附录部分提供了宝贵的实现细节和数据集描述,体现了研究的可重复性和实用性。使用Showo-512x512(1.3B)作为骨干,CLIP-VIT和MagVIT(VQ-GAN)作为编码器,在预训练阶段采用20k步骤、batch size为64的设置,这些细节对其他研究者复现和改进工作具有重要参考价值。真实世界数据集的构建方法——结合人工和脚本化收集,以及针对未见设置的测试设计,也为后续研究提供了宝贵的数据处理经验。

总体而言,UP-VLA论文代表了一次成功的跨领域创新,通过巧妙结合自然语言处理、计算机视觉和机器人控制的技术优势,为解决具身智能的核心挑战提供了新的技术路径。

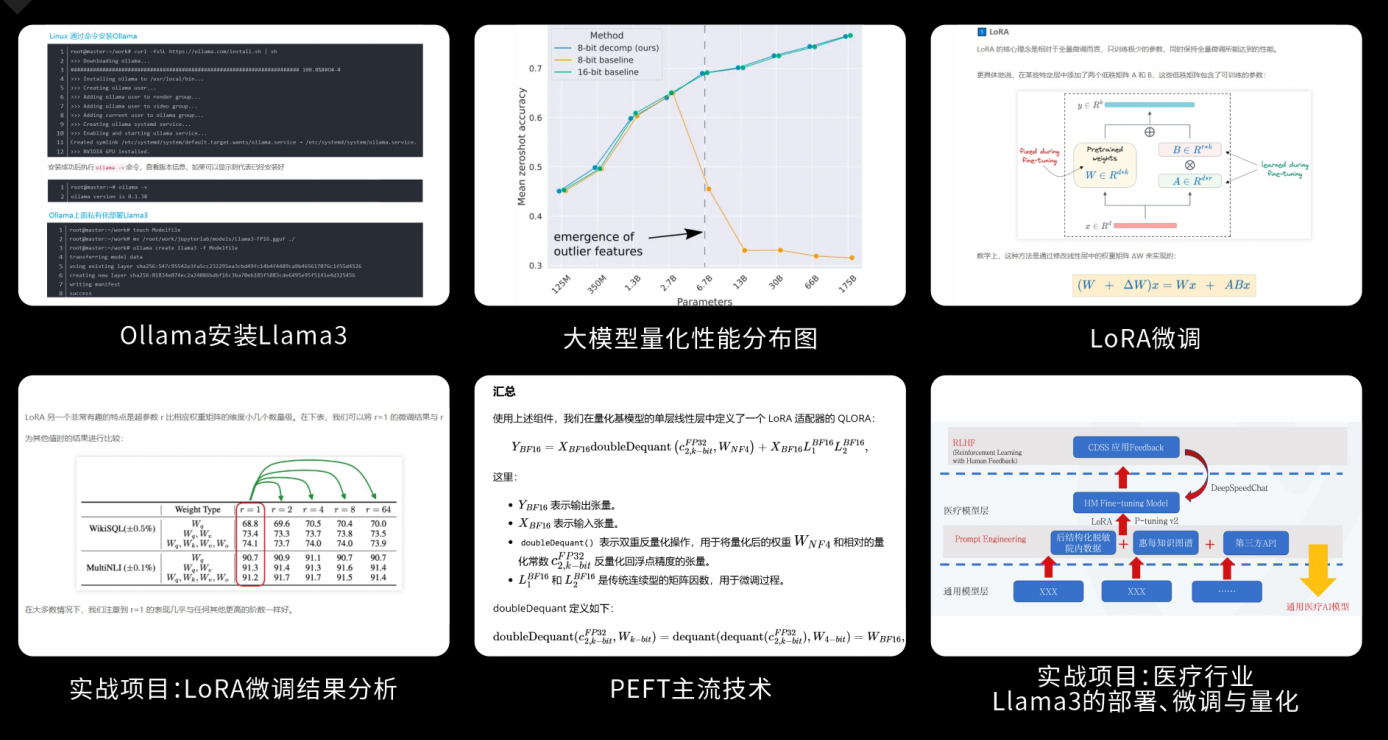

如何学习大模型 AI ?

我国在AI大模型领域面临人才短缺,数量与质量均落后于发达国家。2023年,人才缺口已超百万,凸显培养不足。随着Al技术飞速发展,预计到2025年,这一缺口将急剧扩大至400万,严重制约我国Al产业的创新步伐。加强人才培养,优化教育体系,国际合作并进,是破解困局、推动AI发展的关键。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

2025最新大模型学习路线

明确的学习路线至关重要。它能指引新人起点、规划学习顺序、明确核心知识点。大模型领域涉及的知识点非常广泛,没有明确的学习路线可能会导致新人感到迷茫,不知道应该专注于哪些内容。

对于从来没有接触过AI大模型的同学,我帮大家准备了从零基础到精通学习成长路线图以及学习规划。可以说是最科学最系统的学习路线。

针对以上大模型的学习路线我们也整理了对应的学习视频教程,和配套的学习资料。

大模型经典PDF书籍

新手必备的大模型学习PDF书单来了!全是硬核知识,帮你少走弯路!

配套大模型项目实战

所有视频教程所涉及的实战项目和项目源码等

博主介绍+AI项目案例集锦

MoPaaS专注于Al技术能力建设与应用场景开发,与智学优课联合孵化,培养适合未来发展需求的技术性人才和应用型领袖。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

为什么要学习大模型?

2025人工智能大模型的技术岗位与能力培养随着人工智能技术的迅速发展和应用 , 大模型作为其中的重要组成部分 , 正逐渐成为推动人工智能发展的重要引擎 。大模型以其强大的数据处理和模式识别能力, 广泛应用于自然语言处理 、计算机视觉 、 智能推荐等领域 ,为各行各业带来了革命性的改变和机遇 。

适合人群

- 在校学生:包括专科、本科、硕士和博士研究生。学生应具备扎实的编程基础和一定的数学基础,有志于深入AGI大模型行业,希望开展相关的研究和开发工作。

- IT行业从业人员:包括在职或失业者,涵盖开发、测试、运维、产品经理等职务。拥有一定的IT从业经验,至少1年以上的编程工作经验,对大模型技术感兴趣或有业务需求,希望通过课程提升自身在IT领域的竞争力。

- IT管理及技术研究领域人员:包括技术经理、技术负责人、CTO、架构师、研究员等角色。这些人员需要跟随技术发展趋势,主导技术创新,推动大模型技术在企业业务中的应用与改造。

- 传统AI从业人员:包括算法工程师、机器视觉工程师、深度学习工程师等。这些AI技术人才原先从事机器视觉、自然语言处理、推荐系统等领域工作,现需要快速补充大模型技术能力,获得大模型训练微调的实操技能,以适应新的技术发展趋势。

课程精彩瞬间

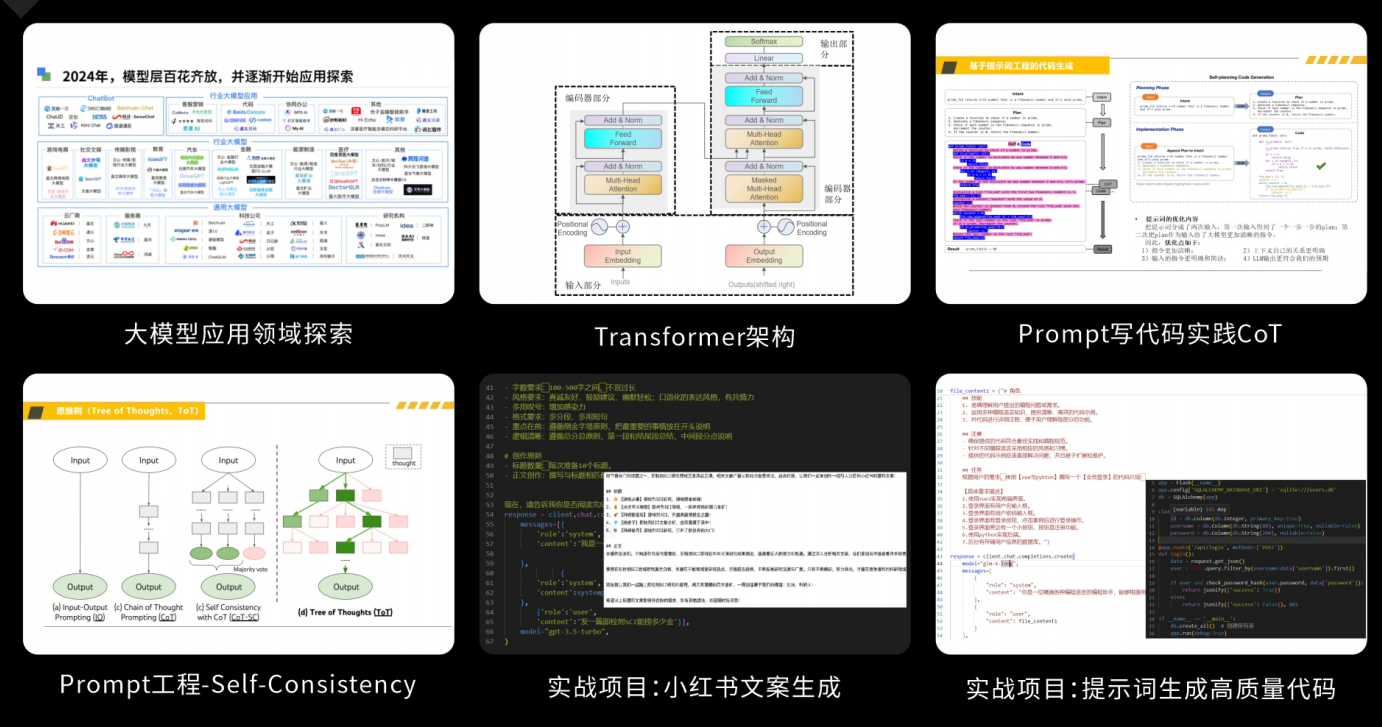

大模型核心原理与Prompt:掌握大语言模型的核心知识,了解行业应用与趋势;熟练Python编程,提升提示工程技能,为Al应用开发打下坚实基础。

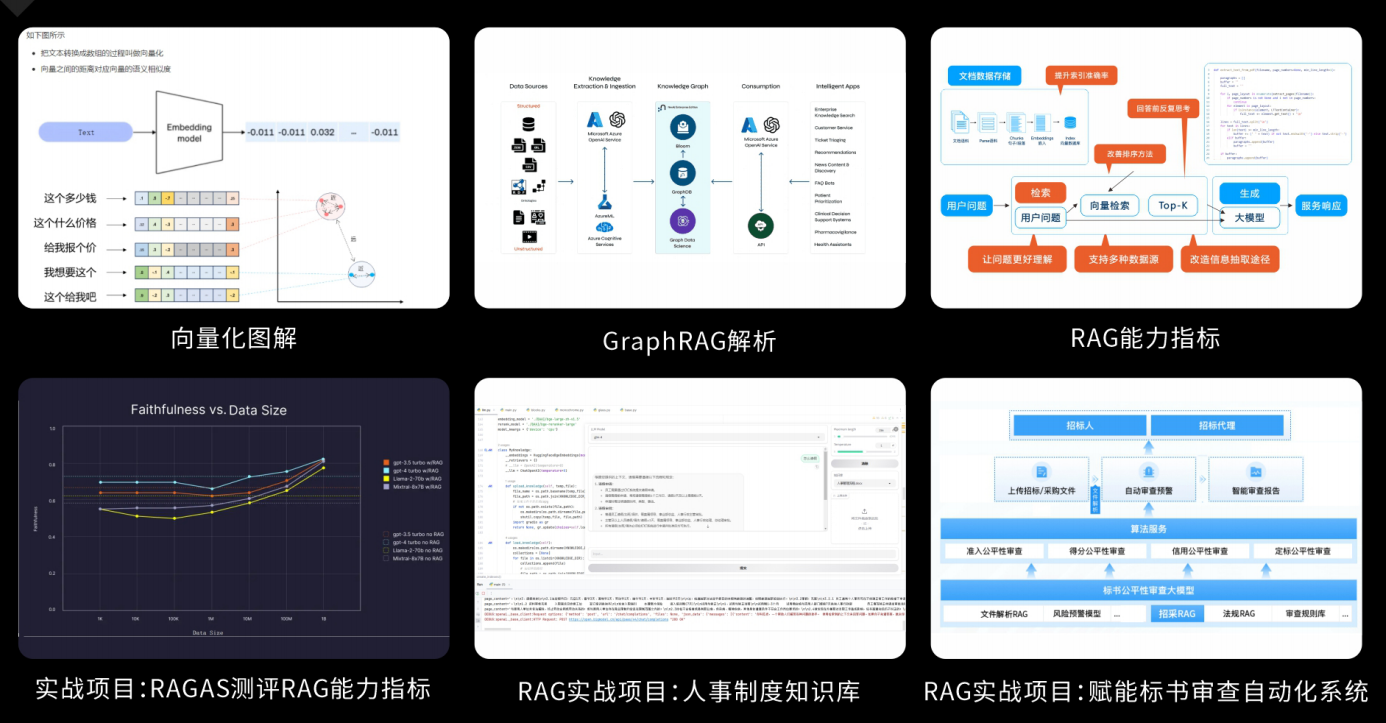

RAG应用开发工程:掌握RAG应用开发全流程,理解前沿技术,提升商业化分析与优化能力,通过实战项目加深理解与应用。

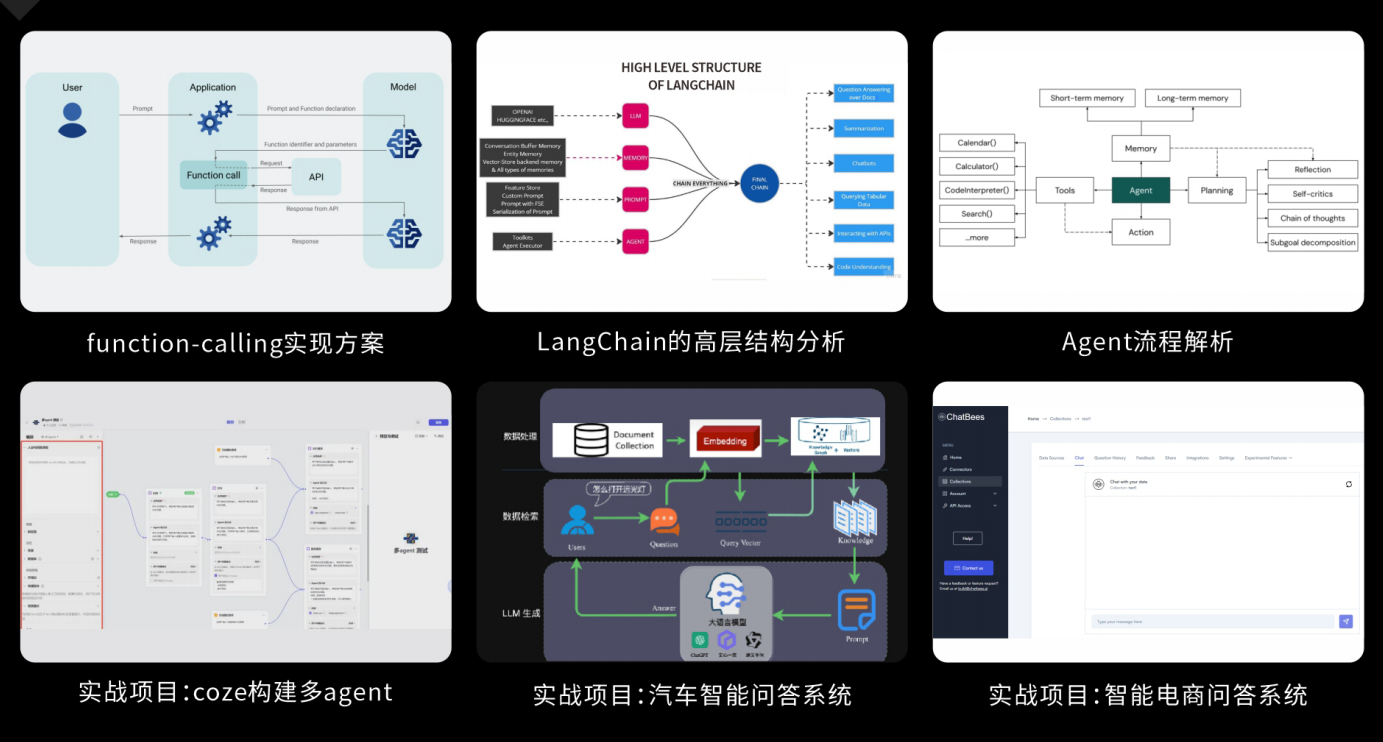

Agent应用架构进阶实践:掌握大模型Agent技术的核心原理与实践应用,能够独立完成Agent系统的设计与开发,提升多智能体协同与复杂任务处理的能力,为AI产品的创新与优化提供有力支持。

模型微调与私有化大模型:掌握大模型微调与私有化部署技能,提升模型优化与部署能力,为大模型项目落地打下坚实基础。

顶尖师资,深耕AI大模型前沿技术

实战专家亲授,让你少走弯路

一对一学习规划,职业生涯指导

- 真实商业项目实训

- 大厂绿色直通车

人才库优秀学员参与真实商业项目实训

以商业交付标准作为学习标准,具备真实大模型项目实践操作经验可写入简历,支持项目背调

大厂绿色直通车,冲击行业高薪岗位

文中涉及到的完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献30条内容

已为社区贡献30条内容

所有评论(0)