AI Agent实战指南:从Demo到稳定落地的开发心得(建议收藏)

文章分享了AI Agent研发落地的实践经验,强调不要盲目使用Agent,提出"灵魂四问"判断适用场景;主张"大道至简",围绕环境、工具集和系统提示三个核心组件构建;建议开发者"像Agent一样思考",理解AI在受限信息下做决策的困境;指出Agent不是万能解药,而是需用在合适场景的"手术刀"。

文章分享了AI Agent研发落地的实践经验,强调不要盲目使用Agent,提出"灵魂四问"判断适用场景;主张"大道至简",围绕环境、工具集和系统提示三个核心组件构建;建议开发者"像Agent一样思考",理解AI在受限信息下做决策的困境;指出Agent不是万能解药,而是需用在合适场景的"手术刀"。

最近一年,我几乎把所有精力都扑在了 AI Agent 的研发和落地上。踩过的坑、熬过的夜,都快能写成一本书了。

然而,从一个炫酷的 Demo 到一个能真正在业务中稳定运行、创造价值的“有效” Agent,中间隔着的,是无数个产品、技术和成本的权衡。

今天,我想和大家聊聊我在这方面的一些思考和实践总结,希望能为同样奋战在 AI 一线的你,带来一些实实在在的启发。

1、别把 Agent 当锤子,看什么都像钉子

我得出的第一个,也是最重要的一个结论就是:不要为所有事情都构建 Agent。

这听起来可能有点“反常识”。毕竟 Agent 的概念听起来那么强大,仿佛是解决一切复杂问题的银弹。刚开始我也是这么想的,恨不得把所有业务流程都“Agent 化”。但现实很快就给了我一记响亮的耳光。

Agent 的核心价值在于它的自主性和探索性,它能根据环境的实时反馈,自己决定下一步该干什么。这和我们更熟悉的、按预定流程执行的“工作流(Workflow)”有着本质区别。

在付出了高昂的 Token 成本和漫长的调试时间后,我总结出了一套启动 Agent项目前的“灵魂四问”,只有当答案都偏向肯定时,才值得投入资源:

(1)这事儿足够复杂和模糊吗?

Agent 最擅长的,是在一个充满不确定性的开放问题空间里“随机应变”。

如果一个任务的完整决策路径,你花点时间就能用流程图清晰地画出来,那我劝你,老老实实去构建一个明确的、节点可优化的工作流。

这样不仅成本效益高,而且稳定可控。强行上 Agent,只会是杀鸡用牛刀。

(2)这事儿的价值,配得上它的“钞能力”吗?

Agent 的探索过程,本质上是在燃烧 Token。每一次思考、每一次调用工具,都是真金白银的投入。

你必须评估,这个任务的最终产出价值,是否能覆盖掉它高昂的试错成本。

举个例子,如果你的场景是每单任务预算只有几毛钱的高并发客服系统,那么用传统工作流解决 80% 的常见问题,远比用 Agent 去追求 95% 的覆盖率要明智得多。

反之,如果你的目标是“不计成本,务必搞定”,那 Agent 就是你的不二之选。

(3)它的核心技能,有没有硬伤?

在让 Agent “大展拳脚”之前,必须先对它的核心能力进行“摸底考试”。

比如你想做一个代码 Agent,那它生成代码、调试代码、从错误中恢复的能力,就不能有明显的短板。任何一个环节的瓶颈,都会在 Agent 的循环调用中被无限放大,最终导致成本和延迟的指数级增长。

如果发现有硬伤,那就先缩小任务范围,简化目标,别贪大求全。

(4)搞砸了的代价,你承受得起吗?

Agent 的自主性是一把双刃剑。如果它犯错的代价极高,而且这个错误很难被及时发现(比如在金融交易、自动驾驶等领域),那你敢放手让它自己干吗?

我们当然可以通过设置“只读权限”、“增加人工审批环节”来降低风险,但这又会反过来限制 Agent 的自主性,让它变得没那么“智能”。

这个“信任”和“自主”的平衡点,非常微妙。

以AI生成短视频创意为例,它就完美地回答了这四个问题。从一个简单的主题需求到生成吸引人的短视频创意和脚本,这个过程足够复杂和模糊;一个优质的短视频创意可能带来大量流量和转化,其价值足以覆盖Token成本;大模型在创意构思、文案编写方面的能力已经相当成熟;最关键的是,视频创意可以先经过人工筛选再执行,有问题也能快速调整,风险可控。这就是一个绝佳的Agent应用场景。

2、大道至简,给你的 Agent 做“断舍离”

一旦确定了值得做的场景,我的第二个核心原则就是:大道至简,尽可能保持简单。

在我看来,Agent 的本质可以被概串括为一句话:“一个模型,拿着一堆工具,在一个环境里循环干活”。

拆解开来,就是三个最核心的组件:

- 环境(Environment): Agent 要去改变和感知的世界,比如一个代码库、一个操作系统、一个数据库。

- 工具集(Tools): Agent 能采取的行动,比如“读文件”、“写文件”、“执行 shell 命令”、“调用 API”。

- 系统提示(System Prompt): 我们给 Agent 下达的最高指令,定义了它的目标、行事准则和约束条件。

我踩过的最大的坑之一,就是一开始就把这个架构设计得过于复杂。各种记忆模块、规划模块、反思模块……层层嵌套,看起来很高级,但实际上迭代速度慢得惊人,稍微改动一个地方就可能引发雪崩效应。

后来我发现,仅仅围绕这三个最基本的组件进行迭代,就能获得最高的投入产出比。

真正的设计决策,其实就两件事:

第一,给 Agent 配备哪些恰到好处的工具?

第二,如何写好那段 Prompt,让它能清晰地理解自己的使命?

把这三个基本盘搭好,让 Agent 先跑起来,观察它的行为。然后再针对性地做优化。

比如,发现它反复执行同样的操作,那就增加缓存机制来降低成本;发现它调用多个工具时总是串行等待,那就改成并行调用来缩短延迟;发现用户不理解它在干嘛,那就优化 Agent 进展的可视化呈现,建立信任感。

记住,先让agent跑起来,再去做锦上添花的优化。一开始就追求完美,只会让你寸步难行。

3、像Agent一样思考

最后,我想分享一个在调试和优化过程中,我认为最有效的方法:像你的 Agent 一样思考。

我发现,很多开发者(包括我自己一开始)在构建Agent时,常常会陷入“人类的傲慢”。我们站在上帝视角,掌握着所有信息,所以当 Agent 做出一些在我们看来很“蠢”的决定时,第一反应往往是“这模型真笨!”

但我们忽略了一个最基本的事实:Agent 的整个世界,就只有那个小小的、不断滚动的上下文窗口(Context Window)。

它可能表现出令人惊叹的复杂行为,但在每一个决策瞬间,它所能依赖的,就只有那几千到几万个 Token 的信息。它不知道你刚刚在想什么,也不知道五分钟前发生过什么,除非这些信息明确地写在它的上下文里。

为了真正理解 Agent 的处境,我甚至做过一个现在想起来有点“神经质”的练习:

想象一下,你正在玩一个高难度的文字冒险游戏。你只能通过简短的文字描述来感知世界(“你身处一个昏暗的房间,东边有一扇门,桌上放着一盏油灯”),并且你每次只能输入一个简单的指令(“拿起油灯”、“向东移动”)。你不知道输入指令后会发生什么,直到系统返回下一条描述。现在,你需要完成一个复杂的任务,比如“找到藏在古堡中的宝藏并安全返回”。

你很快就会感到那种受限的视角带来的挑战。你记不清五分钟前路过房间的细节,容易迷失方向,甚至可能因为一个模糊的指令而陷入循环。

这种“受限信息下的决策体验”,能让你瞬间理解 Agent 面临的真正困境:它依赖清晰的环境状态描述,需要结构化的动作选项,也必须避免在模糊目标中浪费 token。

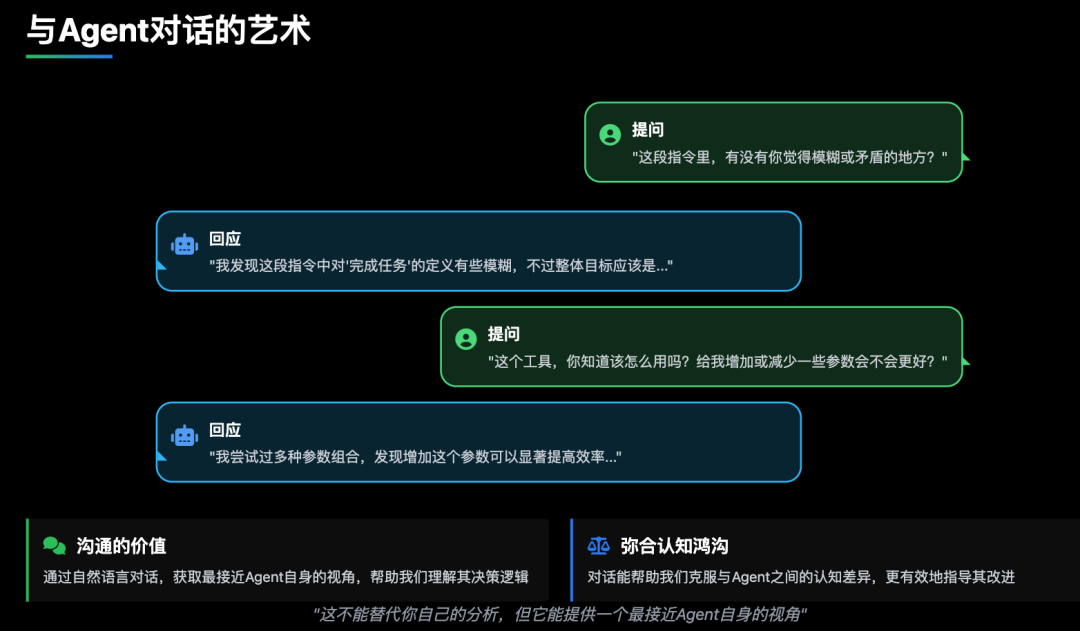

幸运的是,我们和 Agent 之间有共同的语言——自然语言。所以,多跟你的 Agent“聊聊”吧。把它的 System Prompt、工具描述、执行轨迹全都丢给一个顶级的语言模型,然后问它:

- “这段指令里,有没有你觉得模糊或矛盾的地方?”

- “这个工具,你知道该怎么用吗?给你增加或减少一些参数会不会更好?”

- “分析一下这段执行记录,告诉我,你当时为什么会做出那个决定?如果我再给你提供什么信息,能帮你做得更好?”

这不能替代你自己的分析,但它能提供一个最接近 Agent 自身的视角,帮助我们弥合人类与 AI 之间的认知鸿沟。

写在最后

从高谈阔论到躬身实践,我对 AI Agent 的认知渐渐走完了一个循环。

它不是什么万能解药,而更像是一把“手术刀”——必须用在合适的场景中,才能真正发挥作用。

构建 AI Agent 不追求复杂,重要的是把握住核心三要素,做到“大道至简”。

优化也不只是代码层面的事,更需要一种“换位思考”式的人文关怀。

如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

一直在更新,更多的大模型学习和面试资料已经上传带到CSDN的官方了,有需要的朋友可以扫描下方二维码免费领取【保证100%免费】👇👇

01.大模型风口已至:月薪30K+的AI岗正在批量诞生

2025年大模型应用呈现爆发式增长,根据工信部最新数据:

国内大模型相关岗位缺口达47万

初级工程师平均薪资28K(数据来源:BOSS直聘报告)

70%企业存在"能用模型不会调优"的痛点

真实案例:某二本机械专业学员,通过4个月系统学习,成功拿到某AI医疗公司大模型优化岗offer,薪资直接翻3倍!

02.大模型 AI 学习和面试资料

1️⃣ 提示词工程:把ChatGPT从玩具变成生产工具

2️⃣ RAG系统:让大模型精准输出行业知识

3️⃣ 智能体开发:用AutoGPT打造24小时数字员工

📦熬了三个大夜整理的《AI进化工具包》送你:

✔️ 大厂内部LLM落地手册(含58个真实案例)

✔️ 提示词设计模板库(覆盖12大应用场景)

✔️ 私藏学习路径图(0基础到项目实战仅需90天)

第一阶段(10天):初阶应用

该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。

- 大模型 AI 能干什么?

- 大模型是怎样获得「智能」的?

- 用好 AI 的核心心法

- 大模型应用业务架构

- 大模型应用技术架构

- 代码示例:向 GPT-3.5 灌入新知识

- 提示工程的意义和核心思想

- Prompt 典型构成

- 指令调优方法论

- 思维链和思维树

- Prompt 攻击和防范

- …

第二阶段(30天):高阶应用

该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。

- 为什么要做 RAG

- 搭建一个简单的 ChatPDF

- 检索的基础概念

- 什么是向量表示(Embeddings)

- 向量数据库与向量检索

- 基于向量检索的 RAG

- 搭建 RAG 系统的扩展知识

- 混合检索与 RAG-Fusion 简介

- 向量模型本地部署

- …

第三阶段(30天):模型训练

恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。

到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?

- 为什么要做 RAG

- 什么是模型

- 什么是模型训练

- 求解器 & 损失函数简介

- 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它

- 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调

- Transformer结构简介

- 轻量化微调

- 实验数据集的构建

- …

第四阶段(20天):商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。

- 硬件选型

- 带你了解全球大模型

- 使用国产大模型服务

- 搭建 OpenAI 代理

- 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion

- 在本地计算机运行大模型

- 大模型的私有化部署

- 基于 vLLM 部署大模型

- 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型

- 部署一套开源 LLM 项目

- 内容安全

- 互联网信息服务算法备案

- …

学习是一个过程,只要学习就会有挑战。天道酬勤,你越努力,就会成为越优秀的自己。

如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献75条内容

已为社区贡献75条内容

所有评论(0)