08 产品实施- PAIR模型与AI时代的产品经理重构

AI时代产品经理的职责重构与PAIR实施模型 在AI技术驱动下,产品经理的职责已从传统的需求文档(PRD)编写者转变为系统设计参与者。本文提出PAIR产品实施模型,包含四个关键环节:输出标准PRD(P)、定义AI特质需求(A)、工程落地对接(I)、算法能力协同(R)。AI产品经理需要掌握提示词构建、Agent结构设计、自然语言交互界面等新技能,并能够通过Demo快速验证产品可行性。模型强调产品经理

08 产品实施- PAIR模型与AI时代的产品经理重构

引言:实施过程就是写PRD的吗?

如果你认为产品实施就是产品经理是完成PRD与原型然后交给工程师开发,那就大错特错了。

在AI时代,一个尴尬的灵魂拷问再次回到桌面:

产品经理是干嘛的?写PRD的吗?

这像是在问:导演是不是拿摄像机拍戏的。

PRD当然要写。但真正的产品经理,职责远不止此。他/她要理解用户需求、洞察市场动向、感知公司战略、审视资源约束——在多重变量中寻找一条战略可行、商业成立、技术落地的产品路径,并为“结果”负责。

AI技术的涌入并没有削弱产品经理的价值,反而让真正的PM从“工具人”中脱颖而出。

AI产品经理的工作“位面”:从PRD到Prompt

在AI产品开发中,产品经理与技术团队之间的分工也发生了显著变化。

传统界限是:

- 产品经理:负责需求分析、业务建模、用户旅程、交互设计、功能点规划。

- 工程师:负责架构实现、系统开发、性能优化。

但AI产品不同,它从一开始就牵涉到“Prompt工程”、“知识库设计”、“Agent结构拆解”等新型要素。于是,产品经理必须多迈出一步。

AI产品经理新增核心职责:

- 提示词构建:业务需求决定提示词框架,Prompt已成为产品交互的一部分;

- 结构设计:哪些场景要引入 RAG?哪些任务要用 Function Calling?哪里适合 Agent 拆解?这不是后端工程师说了算,而是产品决策的一环;

- 原型升级:从 GUI(图形界面)到 NUI(自然语言交互界面),人机交互范式正在演化;

- 测试验证:提前用大模型构建 Demo 用于用户测试与算法验证,成为降低试错成本的关键路径。

说白了是岗位价值回归,AI产品经理不只是“需求梳理者”,还是“系统设计参与者”。

PAIR模型四步详解:让AI产品“从想法走向现实”

AI产品开发不再是“产品经理提需求,工程师来实现”的流水线过程,而是一场从概念到架构、从语料到能力、从交互到闭环的系统协同。

为此,我们将产品实施过程抽象为四个核心步骤,即 PAIR模型:

P:Produce Foundational PRD|输出标准产品需求文档

这是产品经理最基本的专业能力,也是所有协作的起点。

-

内容上:输出包括业务流程、功能点拆解、用户旅程、核心路径、边界场景、原型图等;

-

结构上:采用标准PRD框架,图文结合,便于对齐理解;

-

目的上:为后续工程与算法协作提供一份“有据可依的产品协议”。

在AI项目中,P阶段仍是地基,但地基要留好“变形空间”,因为大模型产品的实现方式可能随能力边界随时调整。

A:AI Special Definition|AI特质的需求定义

这是AI产品经理的分水岭——定义AI产品的关键特性。

AI产品不同于传统互联网产品,它的特质会深刻影响需求表达方式:

- 用户旅程将不再是线性流程,而是由多个 Agent 组成的任务协作流;

- 功能点不再靠页面按钮实现,而是通过 Prompt 设计来引导模型完成任务;

- 原型图将从 GUI 图形界面延伸到 NUI 自然交互界面,语音、对话、视觉等多模态并存;

- 架构设计不只是接口流程图,还要融合 RAG、FC、Memory、Agent 调度等 AI 特有组件。

因此,A 步骤的核心是:

把产品需求翻译成 AI 能理解、算法能实现、用户能感知的结构化“能力定义”。

这一阶段的产出不是传统“功能点列表”,而是提示词草案、Agent职责拆解、工作流原型图、知识库设计需求等新型文档。

I:Interface with Engineering|与工程侧对齐

到了这个阶段,AI产品的“可实现性”进入考验。

产品经理需要与工程师密切配合:

- 明确每一个 Agent 调用的系统接口和数据依赖;

- 拆解工作流中的分支逻辑、异常处理与回退机制;

- 区分 Prompt 的产品内容与提示词工程的调优逻辑;

- 明确在哪些节点调用 Function Calling,数据是否需要通过 MCP 统一协议完成对接。

此外,还要时刻关注“前后端”不是UI和API的简单连接,而是NUI(自然语言交互)与业务逻辑的融合路径。

一句话总结这一阶段:

工程落地不是“技术实现”,而是“用户体验的系统载体”。

R:Reconcile with Algorithm|与算法侧对齐

AI产品的核心能力往往来自模型表现与数据构建,而不是功能逻辑。因此,产品经理必须深入参与算法阶段。

具体协作内容包括:

- 与算法工程师共建数据集:包含语料收集、筛选、合成、清洗、格式化;

- 定义能力验证路径:用行业标杆模型完成概念验证,明确是否具备最小可用能力;

- 边界管理:通过数据标注与场景分析,厘清模型能力的上下限;

- 设定微调方向:明确是否需要进行LoRA/QLoRA等高效训练,并提供语料来源与目标表现。

这一阶段,产品经理的角色不是“帮忙找点数据”,而是作为场景理解者与语料构建的负责人,参与模型能力从无到有的全过程。

与工程协作Demo先行

在AI产品中,一个产品经理最具竞争力的能力,不是画多少原型、开多少评审会,而是:

在工程师动手之前,就已经用大模型搭出了一个能跑起来的Demo。

这一阶段建议使用Coze、Dify、n8n等类工具,快速验证:

- Prompt 是否覆盖了关键场景?

- 用户旅程能否自然串联?

- RAG是否召回精准?

- Agent是否运行合理?

- 是否存在显著偏差或安全风险?

在PAIR模型中,这属于A与I的衔接阶段,是产品与工程试验性对话。

这里介绍一种最好的验证方式:采用业界能力最强的模型,以“能力上限”为参考,判断产品设计是否具备理论可行性。

如果高能力模型跑不通,就说明业务逻辑或语料设计有问题,而不是“模型不够强”。

与算法协作构建数据

AI产品中的“数据”,不再是埋在数据库里的用户信息,而是支撑大模型能力的“知识燃料”。

这时候,产品经理必须躬身入局发挥重要作用:

- 产品经理最了解业务流程,知道哪类数据最关键;

- 产品经理最懂用户语言,知道语料如何结构化更贴近真实交互;

- 产品经理最熟目标能力,知道模型“学不会什么”、“容易幻觉什么”。

与算法团队协作流程可拆解为五步:

- 收集:从客服历史、用户反馈、SOP流程、知识库中获取原始语料;

- 筛选:筛出高价值场景,过滤无关或重复数据;

- 合成:在数据不足的场景中,利用规则模板或模型生成“结构化问答”;

- 清洗:去除噪声、规整格式、统一标注;

- 格式化:转换为训练或RAG可用的数据结构。

这一步往往决定了模型最终“聪不聪明”,也决定了产品上线后的“真实体验”。

大模型产品测试闭环

AI产品的测试,不是传统软件测试的延伸,而是一种全新的“能力验证闭环”。

因为大模型产品有四大典型难点:

- 高度依赖数据质量与知识源配置

- 非确定性输出,结果无法唯一复现

- 黑盒性强,逻辑不可追溯

- 存在伦理、偏见、合法性等合规风险

为此,需要建立六类测试体系:

| 维度 | 说明 |

|---|---|

| 功能性测试 | 基础功能是否完成?响应内容是否覆盖核心场景? |

| 可用性测试 | 用户是否觉得自然?是否能自我修正、主动引导? |

| 非功能性测试 | 响应速度是否合适?是否出现卡顿、延迟? |

| 鲁棒性测试 | 在边界场景下能否正常表现?输入拼写错误是否识别? |

| 安全性测试 | 是否存在越权访问?是否触发敏感词? |

| 伦理与偏见性测试 | 是否出现性别、种族、职业偏见等输出?是否侵犯用户隐私? |

同时,对于模型输出的结果,还需借助相似度判断 + 模型二评机制,构建一个兼具效率与主观理解力的评估系统。

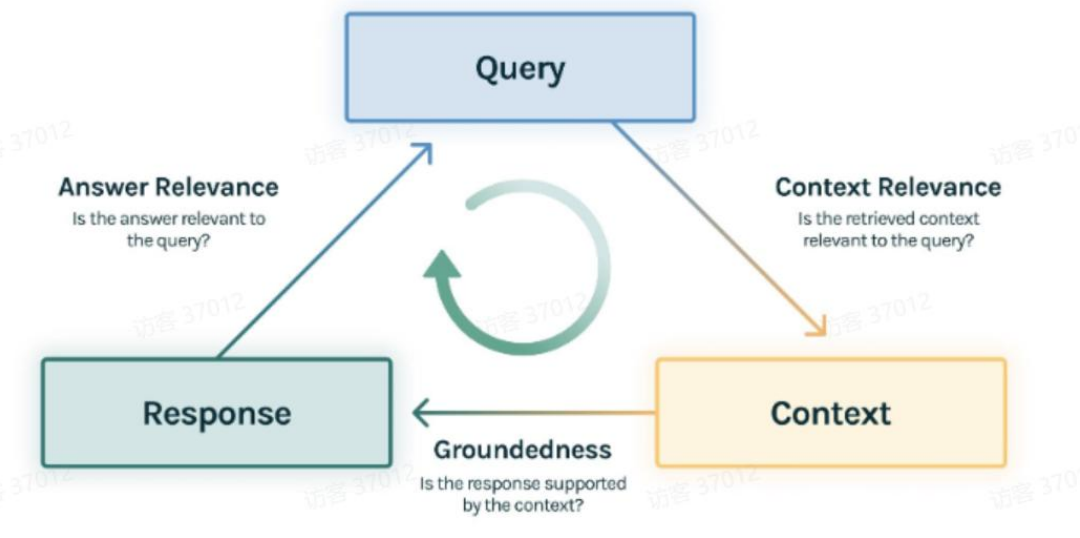

比如下面是开源工具trulens对RAG进行评估的交互结构:

它能帮助我们得出答案的相关性、上下文相关性、依据性、基准真值等指标。当然我们可以根据产品的目标自研评估框架。

这可不是工程收尾阶段的“附加项”,而是AI产品生命周期中的能力对齐。

小结:产品实施,是一场“从模糊到落地”的协作演进

AI产品的实施,不再是“先写PRD,再排开发”那么线性的流程。它更像是一场跨角色、多轮次、持续验证的演进式协作。

在这其中,PAIR模型提供了一套清晰的行动路径:

- 从需求定义(P),到AI能力结构化(A),

- 从与工程的对齐(I),再到算法边界的协同(R),

- 每一步都不只是“写文档”或“发工单”,而是对产品落地路径的真实构建。

AI产品不确定性强、实现方式复杂、需求表达方式全变了——这就要求产品经理从方案设计者变为结果推动者,从流程串联者变为能力组织者。

实施不是收尾,而是每一轮“构建—验证—反馈”的关键闭环。

AI时代的产品实施,不是跑通流程,而是跑通逻辑;不是交付功能,而是交付能力。

为武汉地区的开发者提供学习、交流和合作的平台。社区聚集了众多技术爱好者和专业人士,涵盖了多个领域,包括人工智能、大数据、云计算、区块链等。社区定期举办技术分享、培训和活动,为开发者提供更多的学习和交流机会。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)