小白必学:Transformer架构从原理到PyTorch源码全解析

本文深入解析Transformer架构的设计原理与PyTorch源码实现,详细介绍了编码器与解码器结构、位置编码机制以及多头注意力计算。文章通过理论与实践相结合的方式,帮助读者理解Transformer如何处理序列数据,并展示了在PyTorch中的具体实现方法,是学习大模型基础架构的实用指南。当我们谈论大模型时,Transformer架构无疑是最重要的里程碑之一。它不仅是当前大模型处理任务的基础架

本文深入解析Transformer架构的设计原理与PyTorch源码实现,详细介绍了编码器与解码器结构、位置编码机制以及多头注意力计算。文章通过理论与实践相结合的方式,帮助读者理解Transformer如何处理序列数据,并展示了在PyTorch中的具体实现方法,是学习大模型基础架构的实用指南。

当我们谈论大模型时,Transformer架构无疑是最重要的里程碑之一。它不仅是当前大模型处理任务的基础架构,更是理解现代大模型系统的关键。今天,我们将通过论文原理与PyTorch源码API相结合的方式,深入探索Transformer的设计和实现细节。

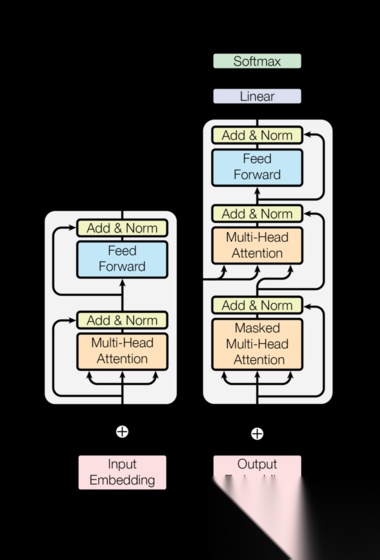

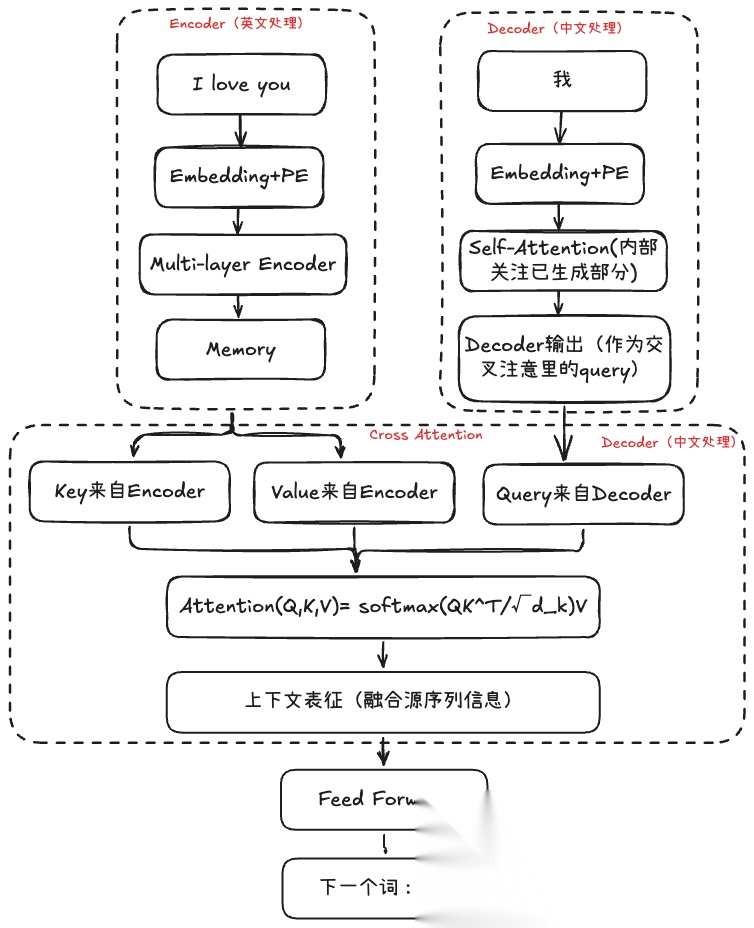

让我们先从经典架构图理解Transformer的整体设计思路。Transformer分为两个主要部分:左侧的编码器(Encoder)和右侧的解码器(Decoder)。

编码器的职责是接受完整的源序列输入,将其转换为一个富含语义信息的表示序列。想象一下,如果我们要做机器翻译,编码器就像是一个深度理解原文的专家,它需要充分理解整个句子的含义、语法结构和上下文关系。

解码器则承担着更复杂的任务:它需要接受目标序列和编码器输出的表示序列,然后输出词汇/字符的概率分布。这就像是一个翻译专家,既要理解原文的含义(通过编码器的输出),又要根据已经翻译的部分来决定下一个词应该是什么。

但这里有一个关键问题需要解决:Transformer本身对位置信息不敏感。比如"我爱你"和"你爱我"这两个句子,在没有位置信息的情况下,模型无法感知到这是语义完全不同的句子。这就像是一个人失去了对词语顺序的感知能力,显然无法正确理解语言。

因此,我们需要一个带有位置信息的向量,将其添加到每个input embedding上,来对不同位置得到不同的表征。这个模块就是图中的Positional Encoding。

在设计编码模块时,有三个重要的前提假设,这些假设直接影响了最终的实现方案:

- 确定性原则:每个位置的编码应该是确定的数字,不同序列中相同位置的编码应该相同

让我们考虑一个反例:如果用等分的设计方法,将一个序列从0~1之间做均匀划分,那么序列长度不一样时,每个位置上的编码也就不一样。当序列长度为5时,位置编码可能是0、0.2、0.4、0.6、0.8,但如果序列长度为10,就变成了0、0.1、0.2…。同样对于第二个位置上的字符,在第一个序列中是0.2,在第二个序列中又是0.1,这样的编码就失去了确定性。

- 相对关系一致性:不同句子中,对于任意两个位置之间的相对距离,相对关系应该保持一致。

这个目的是为了学习通用的语言关系,比如:"修饰词在被修饰词前1个位置"是通用模式。以下面的长短句举例:

- 长句子(10个词)

位置: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

词汇: I am learning about transformers today in class now

- 短句子(6个词)

位置: 0 1 2 3 4 5

词汇: I like deep learning models

在长句子中,位置1和位置4之间的编码关系,应该与短句子中位置2和位置5之间的编码关系完全相同,因为模型需要学会的是通用的相对位置关系。

- 泛化能力:位置序列应该能推广到没见过的更长序列

第三个假设希望位置编码可以推广到更长的测试句子。假如训练集中序列长度都是10以内的,但测试集中可能会有长度为15的句子,我们希望即使测试集中句子长度更长,在训练中没有见过,我们也能通过这样的position encoding推广过去。

基于这些假设,Transformer采用了sin和cos的组合来表征绝对位置信息:

- 向量维度为偶数:

PE(pos, 2i) = sin(pos / 10000^(2i/d_model))

- 向量维度为奇数:

PE(pos, 2i+1) = cos(pos / 10000^(2i/d_model))

通过sin和cos的组合来表征绝对位置的好处是:pe(pos+k)可以写成pe(k)的线性组合(利用三角函数公式sin(A + B) = sin(A)cos(B) + cos(A)sin(B))。这样做的意义是:即使测试集中出现了pos+k这种未见过的位置,我们也可以把它写成训练集中见过的位置的线性组合,而不用担心测试集中遇到更长的句子无法推广。

但位置编码是在最底层添加,会不会在深层网络中丢失?这个担心是多余的。通过残差连接,位置信息能够充分传递到上层网络。

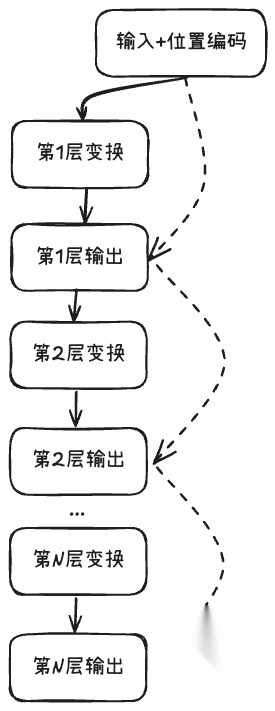

假设有一个N层的神经网络,输入为x₀(包含位置编码),那么:

第1层: x₁ = x₀ + F₁(x₀)

第2层: x₂ = x₁ + F₂(x₁) = x₀ + F₁(x₀) + F₂(x₁)

第3层: x₃ = x₂ + F₃(x₂) = x₀ + F₁(x₀) + F₂(x₁) + F₃(x₂)

...

第N层: xₙ = x₀ + Σᵢ₌₁ⁿ Fᵢ(xᵢ₋₁)

可以看到,初始的位置信息x₀始终存在于每一层的输出中,这确保了位置信息不会随着网络层数的加深而消失。

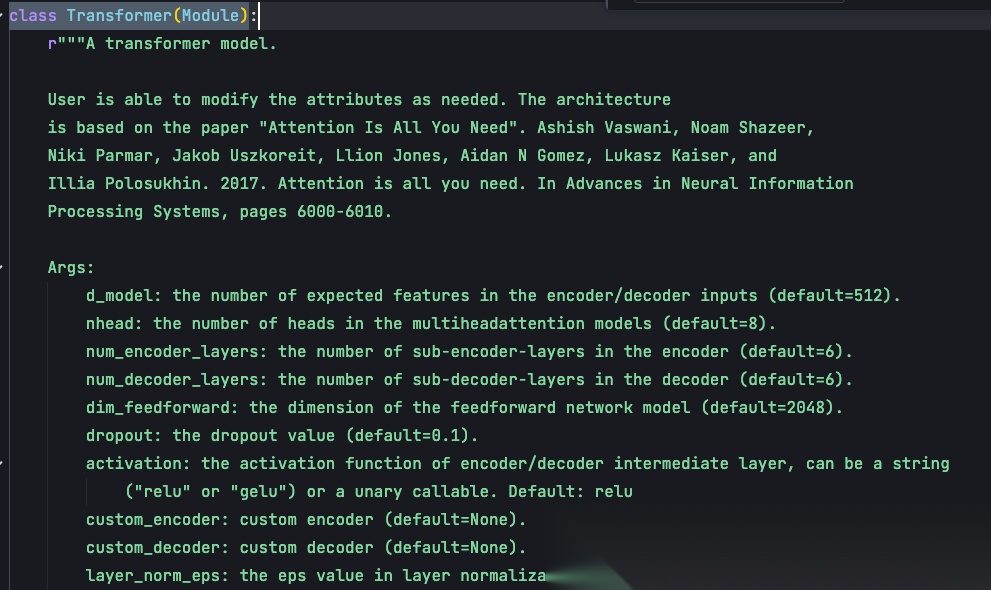

现在我们通过查看PyTorch的源码,深入了解Encoder和Decoder中的架构实现。源码位于/pytorch/torch/nn/modules/transformer.py,我们看的版本为v2.5.1。

首先,PyTorch定义了一个顶层的Transformer类,我们可以通过torch.nn.Transformer来调用它:

# 使用示例

transformer_model = nn.Transformer(d_model=512, nhead=8, num_encoder_layers=6)

src = torch.rand((10, 32, 512))

tgt = torch.rand((20, 32, 512))

out = transformer_model(src, tgt)

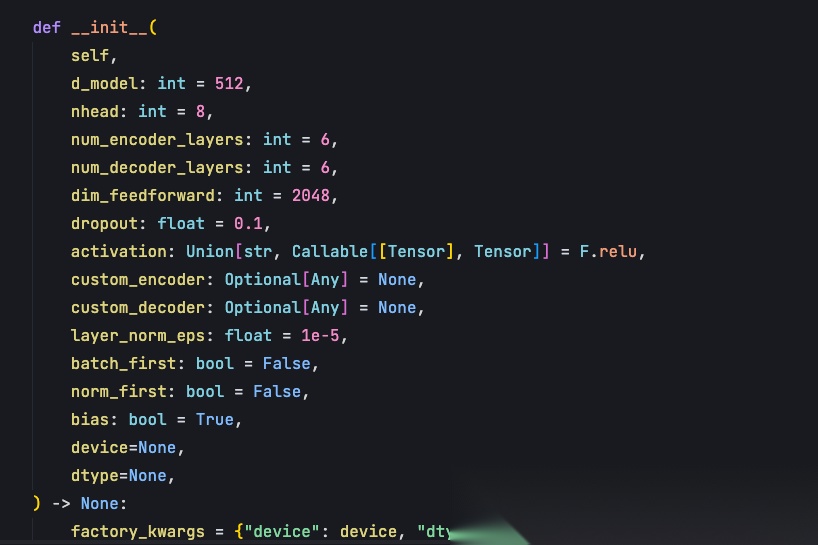

在Transformer的\_\_init\_\_函数中,主要有5个核心参数:

-

d_model:整个Transformer的特征维度,在原论文中设置的是512。这个维度需要足够大以承载丰富的语义信息,但也不能太大导致计算复杂度过高。

-

nhead:Multi-head attention的头数目。多头设计的目的是让模型可以捕捉到更多位置与位置之间的关系。

-

num_encoder_layers:编码器encoder的block数目,encoder的每个block包含多头自注意力机制和前馈神经网络,这里默认block是6个;

-

num_decoder_layers:decoder解码器中block数目,decoder的每个block包含多头自注意力机制、交叉注意力机制以及前馈神经网络;

-

dim_feedforward:前馈神经网络层中间的特征维度,默认是2048。Multihead attention输出时,会首先映射到2048这个大的特征空间,然后再把它映射回来到512这样的空间。必须要保证输出的维度仍然是512,这样就可以进行残差连接。

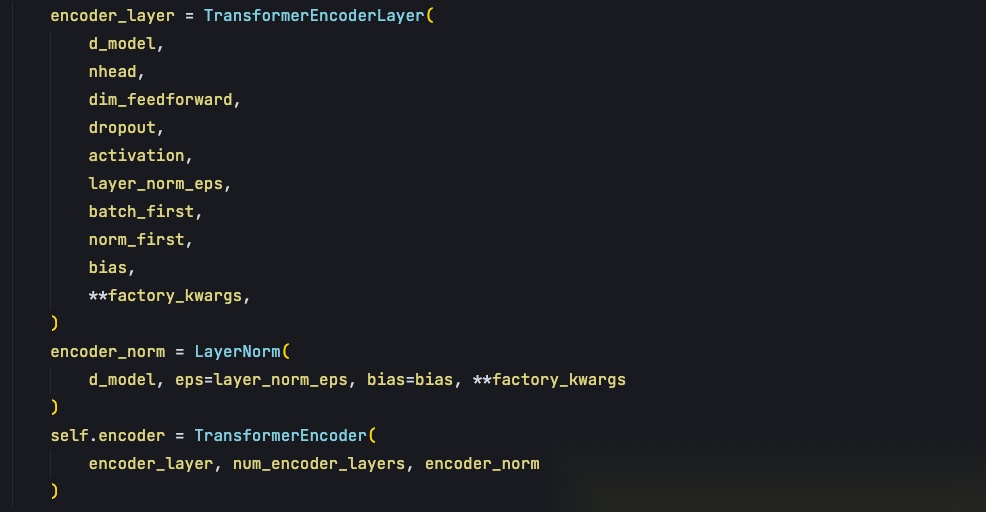

init 函数的作用是去实例化模块,第一个要实例化的模块就是encoder。

encoder通过TransformerEncoder的class 去实现实例,在这个class中需要传入 encoder_layer,在TransformerEncoderLayer的class中实现了Multihead self attention 的调用、残差连接、层归一化、全连接层网络,主要是这些来构成一个encoder_layer。

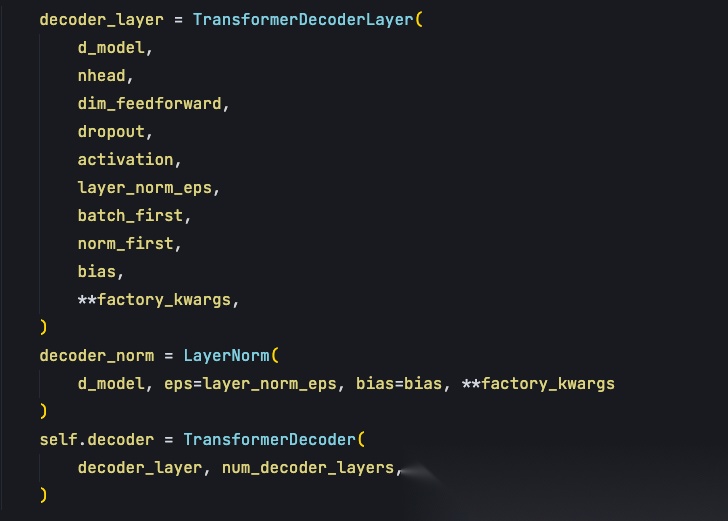

对于decode部分也是一样,传入decodeLayer参数,这个layer包含了自注意力机制、交叉注意力机制以及前馈神经网络。

总体上 Transformer 源码,就是由四个 class 所构成:

- TransformerEncoderLayer,每一个编码层的实现;

- TransformerEncoder,负责把这些编码层串起来;

- TransformerDecoderLayer,每一个解码层的实现;

- TransformerDecoder,把这些解码层串起来;

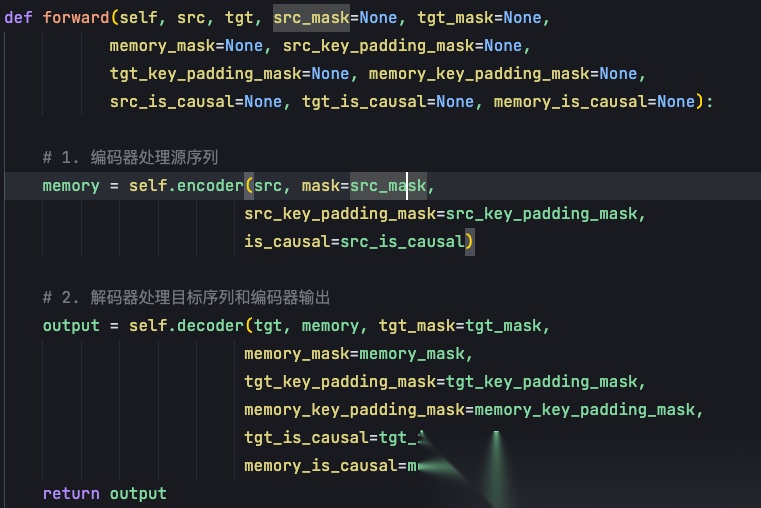

在forward函数中,Transformer的计算流程非常清晰:

首先encoder 输入是 source 句子以及 padding_mask,encoder中的注意力机制不需要掩码的,因此mask及is_causal参数不需要传入掩码。但需要对样本长度做掩盖,即padding_mask,这个 mask 表示每一个样本的长度。当我们做训练时,序列长度是不一样的,有些短的样本,在后面的一些位置上就是无效的,通过在softmax中把无效位置上的值转成负无穷,这样经过归一化后概率就变成0,使得在这些位置上,这些没有值的位置变得无效。

decode 输入第一个是target,也就是目标句子。第二个是memory,表示encoder输出,因为 memory 会输送到交叉注意力中。第三个是 target mask,这个 target mask 是一个考虑因果的mask,在数学上是一个上三角矩阵。

每次预测时,decoder 都会有一个输入句子,即:output embedding。但这个 output embedding 不能全部给它,如果全部给它的话,那它就变成了identity映射,相当于从x到x的关系我给你了,那预测出来的答案肯定是从x到x。

我们需要保证output每次只根据当前要预测的单词的左边的所有单词,去预测这个单词。这个单词的本身和其他的右边的单词都不要输送到Output Embedding。这样的操作需要通过mask来实现,随着预测的字符往右进行,我们给到这个decoder中的output会越来越多,所以它就是一个上三角的矩阵。

第四个memory mask,和 source sentence 的长度有关,在 batch 训练中 source sentence 每一个样本都不太一样,memory mask 就是每一个输入源序列这个样本的一个长度。

这就是Transformer class总体上的构成框架,init函数去实例化encoder和decoder。在forward函数中基于source、target、source mask、target mask,分别入参到encoder和decoder中,最终得到output,即要预测字符的概率。

Transformer本质上是一个自回归的 解码过程,不是并行的预测输出,而是每次只会预测一个,输出一个,然后不断的进行解码去预测出整体的target sentence。

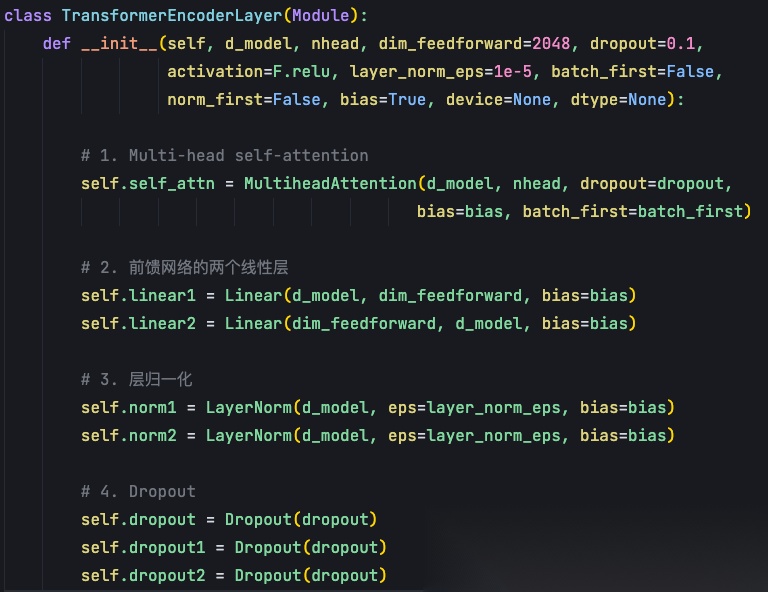

接下来我们分别来看下 init 函数中的 4 个class,首先是单个编码器的实现: 在**TransformerEncoderLayer**的\_\_init\_\_函数中,需要实例化四个关键组件:

先是init 函数中的参数,和transformer中传入的一致, d_model是整个Transformer的特征维度512。nhead 是Multi head attention 中多头自注意力机制中头的数目。

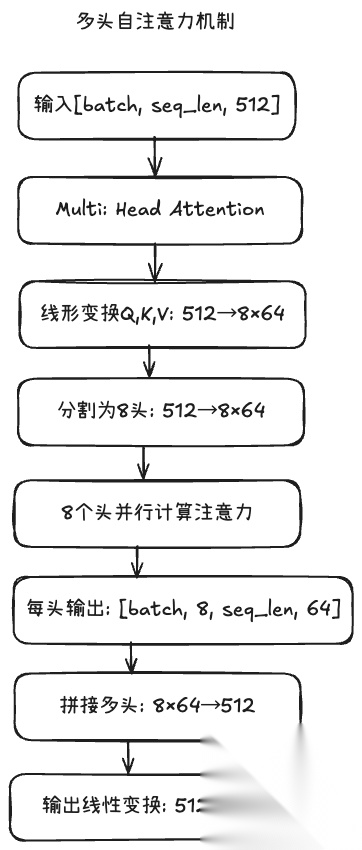

为什么是多头?目的是让**模型可以捕捉到更多的位置与位置之间的关系**。多头会分为多组的query、key和value,每一组会单独地去计算attention的上下文的向量,最后把这个向量拼起来,再通过FFN得到最终的一个向量。

这样做的话,对embedding的特征向量的维度会降低,比如说原来的特征向量维度是512,如果我们分为8个头,这时向量每一个头它向量的维度就会变成64(这里不是通过压缩,而是线性变换重组)。每个头独立计算注意力后,会得到8个64维的输出向量。然后通过拼接操作(concatenation),将这8个64维向量首尾相接,重新组合成一个512维的向量。最后再通过一个输出线性变换层,得到最终的512维输出。

dimension feed forward是前馈神经网络FFN的维度,因为需要先从512到2048,再从2048到512,所以设定了两个全连接层。前馈神经网络它是对每个单独位置进行一个建模,并且不同位置的参数是共享的。类比1×1的pointwise卷积,对图像中每个像素位置的特征向量独立进行变换。参数共享就是为序列中的每个位置都设计相同的参数,目的是希望模型学会"如何处理特征"的通用能力,而不是"如何处理第x个位置的特征"的特定能力。

FFN实际上做的是embedding相同位置不同维度间的融合,在每个位置内部对该位置的不同特征维度进行融合,注意力机制负责位置间的信息交流。

init函数中需要去实例化一些实例:

-

首先是Multi-head attention,本节着重整个框架;

-

实例FFN前馈神经网络中的两个Linear层,第一个Linear比较大,第二个Linear是重新这个投射到d_model的尺度;

-

实例layer norm,在self attention之后会经过层归一化,以及在前馈神经网络之后也会经过一个层归一;

-

实例两个dropout,dropout是为了使得这个网络具备集成学习的特点,即使我们在训练多个模提高泛化能力;

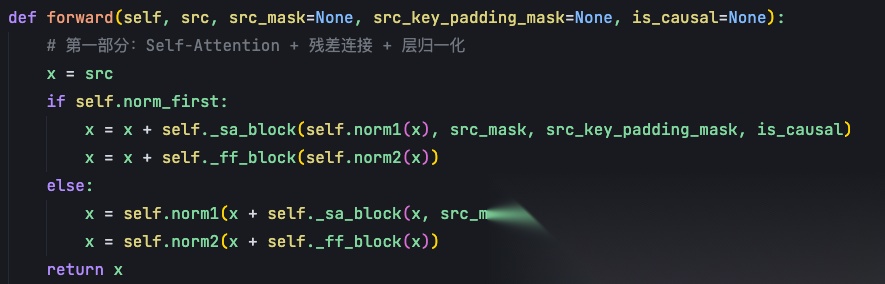

forward函数中,encoder层的调用很简单。Transformer encoder layer的第一部分:通过self attention block得到一个表征(self._sa_block),然后再加一个这个残差连接(就是和x加起来),最后再经过一个层归一化。self attention的输入是序列x和pendding-mask,这里的序列x既充当了query,又充当了key和value。

第二部分是feed forward block,把第一部分输出经过每个位置独立的一个全连接层,再进行一个残差连接,输送到层归一化中就得到x。这个就是Transformer encoder中的每个layer的输出。

原始论文的设计是层归一化在后,即else的设计。

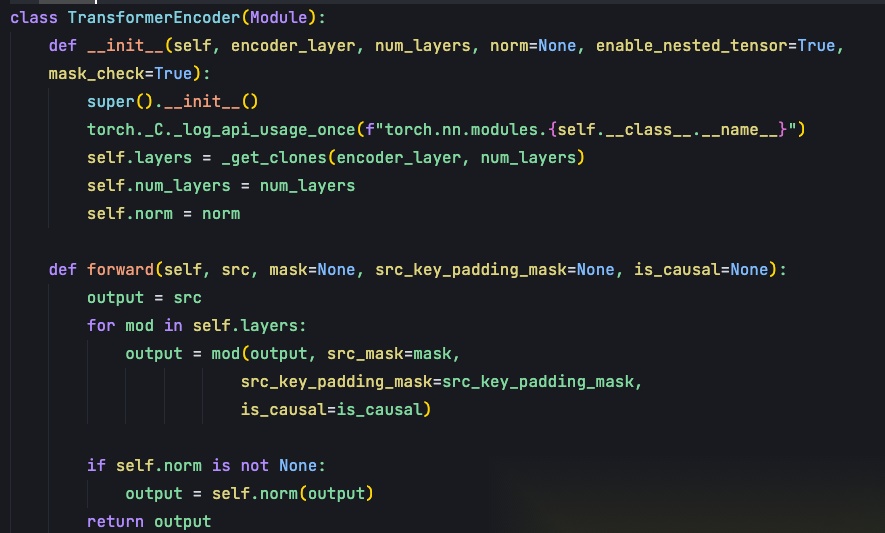

TransformerEncoder class的作用是将多个编码器层串联起来:将上一层的输出作为下一层的输入,经过多层处理得到最终的编码器输出。

init主要是传入两个参数,一个是encoder_layer,表示TransformerEncoderLayer class的一个实例。第二个参数是num_layers,表示transformer encoder有多少层,层的含义就是block。encoder中自注意力机制+前馈神经网络这两块是一个block,也就是一层。

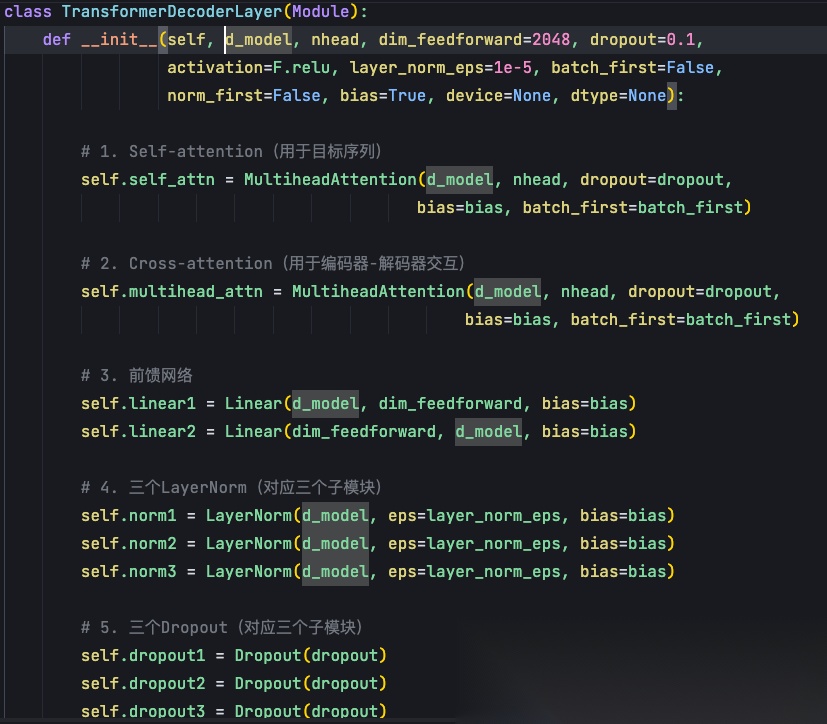

解码器的实现比编码器更复杂,因为它包含三个子模块,需要处理更多的交互。

在TransformerDecoderLayer中,我们需要实例化三套组件(自注意力+交叉注意力+前馈神经网络):

在init参数中,第一个是d_model,表示transformer模型特征大小,默认512。第二个参数是nhead,是Transformer decoder的多头自注意力机制的头数。第三个参数是dimension feed forward,表示decoder中FFN前馈神经网络的维度。

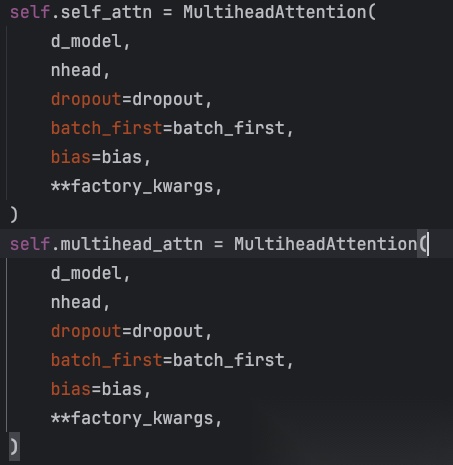

init参数中,decoder和encoder不同的地方,就是需要实例化两个Multihead attention。

第一个Multi-head attention,是自注意力机制,它是对decoder这个输入序列的,即:target sentence embedding作为输入序列的自身表征。

第二个Multi-head attention是交叉注意力机制,我们想知道decoder multihead attention的输出和encoder输出状态的一个关联性,用该注意力机制跨越了encoder和decoder两个不同序列,不是decoder内部的自我关注,而是让decoder去关注encoder的信息。于是我们通过用decoder MHA(多头注意力)的一个输出作为query,然后用encoder的输出作为key和value来去算出一个上下文表征。

同样Decoder要实现两个Linear层,第一个Linear层是比较大的,把我们交叉自注意力机制的输出,投射到一个更高维的空间,就是2048。然后再把它投射到低维的空间,就是从2048降成512。由于Decoder有三个模块(自注意力+交叉注意力+前馈神经网络),所以这里要实现3个norm和3个dropout。

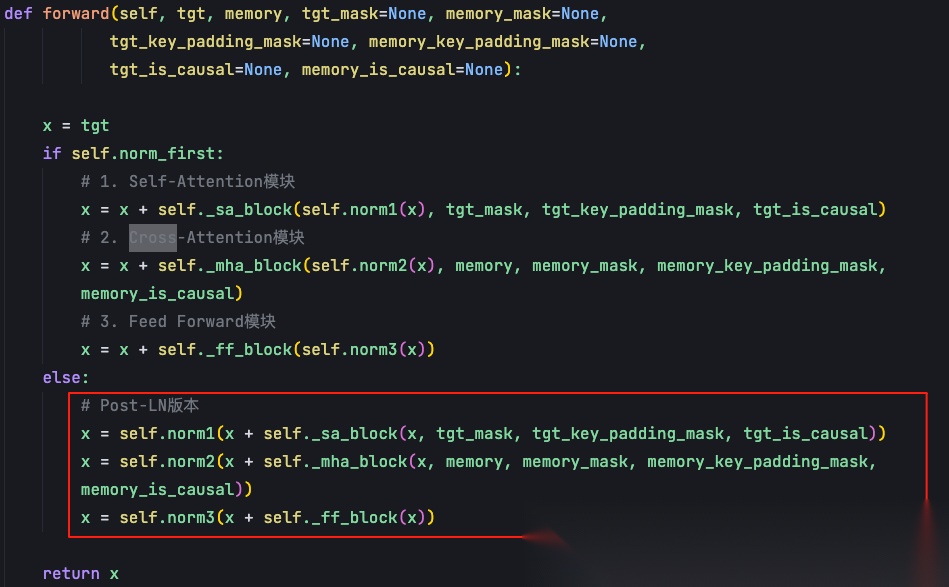

解码器的forward函数体现了三个模块的协同工作:

-

第一个模块会把target sentence,也就是序列x和target mask输入到self._sa_block中,对target句子做自注意力机制的计算,结果放入到残差网络中,并且经过层归一化得到输出;

-

第二个模块依赖于第一个模块输出的x,再和encoder输出的memory做交叉注意力的计算,得到新的表征后,经过残差网络和归一化的norm输出;

-

把第二个模块的输出输送到FFN前馈神经网络,再次进行残差网络和归一化的norm,得到decoder的输出;

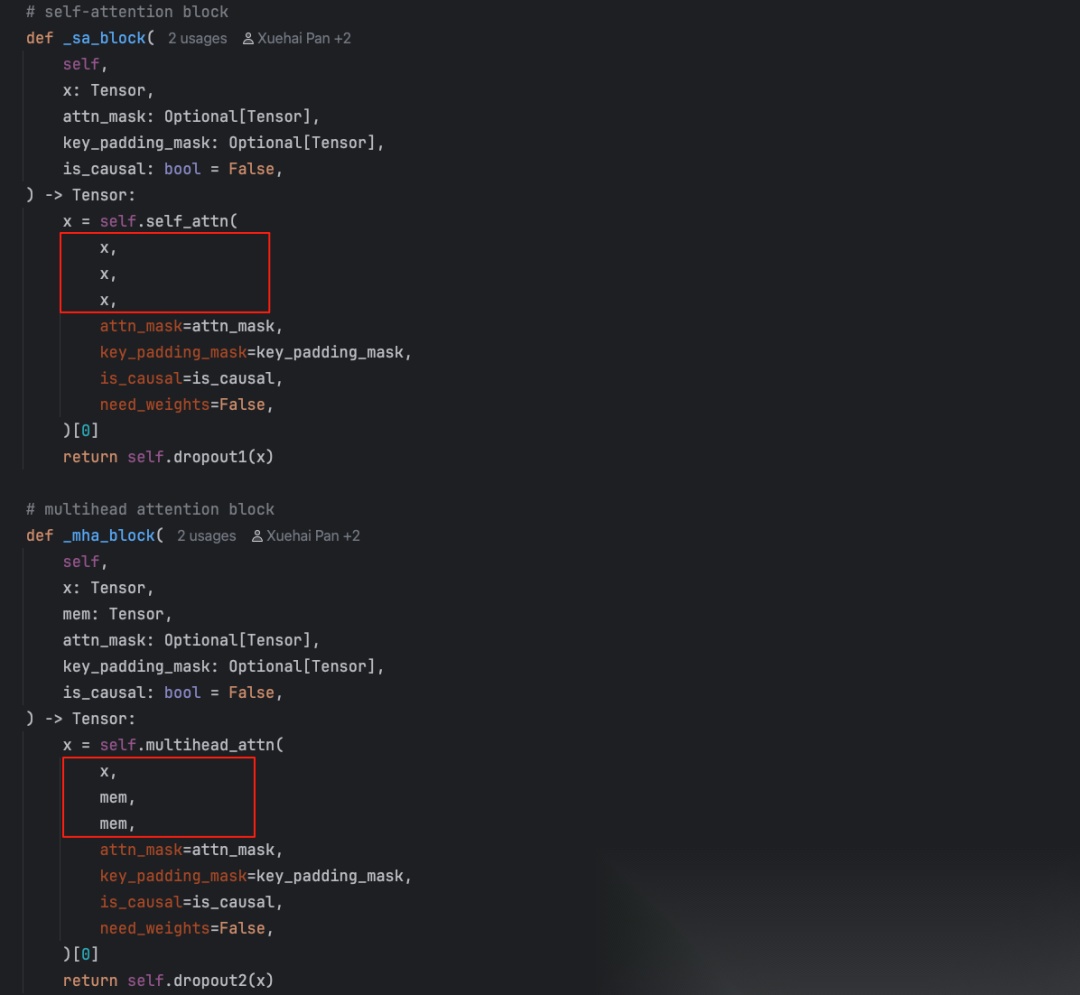

可以看下_sa_block和_mha_block各自的调用,它们都是调用的是Multihead attention,只不过它们的query、key、value是不一样的。

self attention中query、key、value都是目标序列,自身对自身的求相关性的计算。但在交叉注意力机制中,query是decoder的一个输出,key和value是encoder的输出(始终是memory)。

通过多个DecoderLayer构成了TransformerDecoder,和TransformerEncoder实现类似,这里不重复赘述。

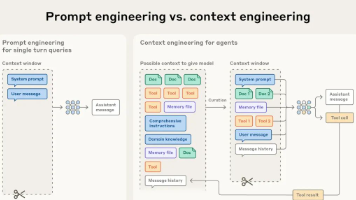

最后看下注意力机制的核心计算,PyTorch的实际实现更加复杂和优化,但核心思想可以用论文版本来理解:

直观理解,attention函数就是将一个query和一个由key和value形成的一对元素,建立一个连接,最终得到一个输出。比如:我们去百度搜索一个词条,这个词条就是query,然后百度的数据库里有很多词条信息,每个信息自身都有个key,value就是该词条的具体内容。我们通过这个query,百度就会给我们返回一个搜索结果。这个结果就可以理解为一个注意力机制–基于query和key+value计算出来的一个上下文。

注意力机制的计算结果是Value的一个加权求和的结果,权重是基于Query和Key的相似度计算出来的。先算Query和每个Key的相似度,基于这个相似度进行Softmax归一化得到权重,再把这个权重与每个Key所对应的Value进行加权求和。

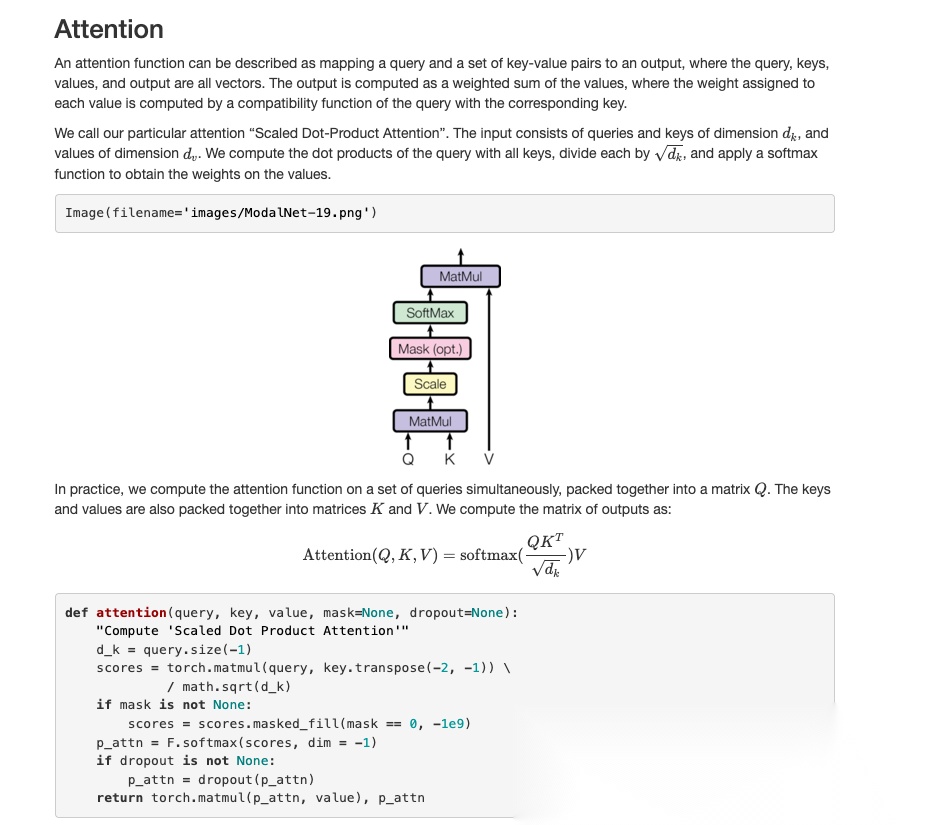

Scaled Dot-Product Attention的设计

在Transformer模型中,用的是"Scaled Dot-Product Attention",这里有个scaled,可以看到公式中就是QK,会除以一个根号d_k,这个目的就是为了使得Softmax的输入分布会更加稳定一点,也就是使得它的方差会更小一点。

这个Attention由三部分构成,分别是Q、K、V,它们都是三个向量。首先我们会把query和key进行一个矩阵相乘,如果我们单个样本来看就是向量内积,批量来看就是矩阵相乘。

内积过后再除以一个根号d_K,把每个位置上的这个内积放到一起去做一个归一化。这样就可以得到每个位置上的一个概率的表示,因为Softmax它出来的结果就是它总和为1,然后每一个值都是在0到1之间,得到这样一个概率,然后我们把概率和每个位置上value进行一个加权求和,最终能得到attention的一个输出,这就是scaled dot product attention的计算逻辑。

论文中讲的Multi-head self attention其实就是有很多个这样的自注意力机制同时计算,算完之后我们把每一个得到的结果给拼起来,得到了Multi-head self attention最终的输出。

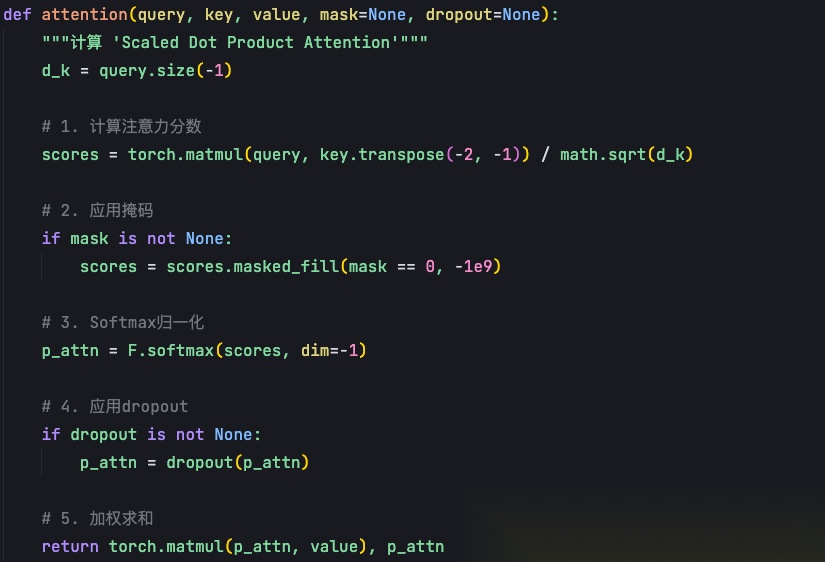

代码实现:attention代码如下,输入由query、 key 和 value 构成。

首先我会把这个q跟k的转置进行一个矩阵相乘,那这样的话就能得到一个一✖️t的向量,把这个向量做一个mask。这里的mask就是把等于0的位置,填充一个非常非常小的一个数,负无穷的数,因为负无穷的数经过Softmax这个归一化之后,它就会变成0的概率,目的是希望那些不重要的位置上的概率赋为0。这里的mask,这里只有一个mask,所以你可以理解为那它这里是一个自注意力机制的一个实现,如果有两个mask,那就是交叉注意力机制的实现。

得到这个p attention就概率分布之后,再把这个p attention跟value进行一个加权求和,得到最终自注意力机制的输出,这是单个自注意力机制的一个计算逻辑,如果是多头的话,最终把单个的输出拼起来就好。

在Transformer模型中,不同的注意力机制有着不同的QKV来源和映射方式:

-

encoder层的query key和value:在编码器中都是由word embedding加上position encoding后,通过三个独立的线性映射得到QKV;

-

在decoder中self attention层:同样也是通过target sentence embedding+position encoding,通过三个独立的线性映射得到QKV;

-

在交叉attention中:query是由decoder的输出经过一个线性映射得到的,key和value是编码器的输出memory分别经过两个映射得到;

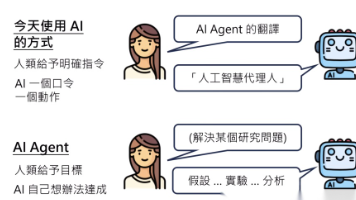

AI时代,未来的就业机会在哪里?

答案就藏在大模型的浪潮里。从ChatGPT、DeepSeek等日常工具,到自然语言处理、计算机视觉、多模态等核心领域,技术普惠化、应用垂直化与生态开源化正催生Prompt工程师、自然语言处理、计算机视觉工程师、大模型算法工程师、AI应用产品经理等AI岗位。

掌握大模型技能,就是把握高薪未来。

那么,普通人如何抓住大模型风口?

AI技术的普及对个人能力提出了新的要求,在AI时代,持续学习和适应新技术变得尤为重要。无论是企业还是个人,都需要不断更新知识体系,提升与AI协作的能力,以适应不断变化的工作环境。

这里给大家整理了一份

《2025最新大模型全套学习资源》带你从入门到就业,快速掌握大模型技术!

1. 成长路线图&学习规划

要学习一门新的技术,作为新手一定要先学习成长路线图,方向不对,努力白费。这里,我们为新手和想要进一步提升的专业人士准备了一份详细的学习成长路线图和规划。

2. 大模型经典PDF书籍

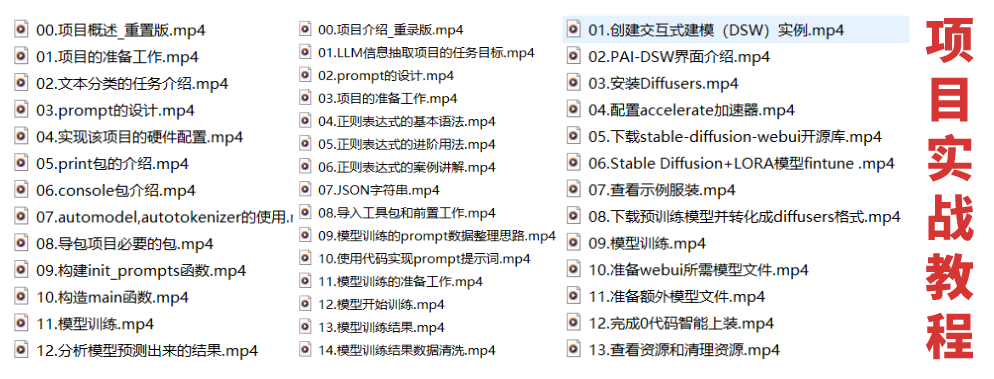

3. 大模型视频教程

4. 大模型项目实战

5. 大模型行业报告

6. 大模型面试题

为什么大家都在学AI大模型?

随着AI技术的发展,企业对人才的需求从“单一技术”转向 “AI+行业”双背景。企业对人才的需求从“单一技术”转向 “AI+行业”双背景。金融+AI、制造+AI、医疗+AI等跨界岗位薪资涨幅达30%-50%。

同时很多人面临优化裁员,近期科技巨头英特尔裁员2万人,传统岗位不断缩减,因此转行AI势在必行!

这些资料有用吗?

这份资料由我们和鲁为民博士(北京清华大学学士和美国加州理工学院博士)共同整理,现任上海殷泊信息科技CEO,其创立的MoPaaS云平台获Forrester全球’强劲表现者’认证,服务航天科工、国家电网等1000+企业,以第一作者在IEEE Transactions发表论文50+篇,获NASA JPL火星探测系统强化学习专利等35项中美专利。本套AI大模型课程由清华大学-加州理工双料博士、吴文俊人工智能奖得主鲁为民教授领衔研发。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的技术人员,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

大模型全套学习资料已整理打包,有需要的小伙伴可以

微信扫描下方CSDN官方认证二维码,免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献181条内容

已为社区贡献181条内容

所有评论(0)