人工智能70年发展史:寒冬与崛起的技术传奇【好书推荐】

从1956年达特茅斯会议到2024年诺贝尔奖颁给辛顿(Hinton),人工智能走过了整整70年的曲折历程。它曾被推上神坛,也曾被打入冷宫;它曾被认为是“20年内能完成人类一切工作的学科”,也曾两度陷入寒冬。如今,随着深度学习和大模型的出现,AI正以前所未有的速度重塑我们的生活与产业。

文章目录

人工智能70年发展历程

前言

从1956年达特茅斯会议到2024年诺贝尔奖颁给辛顿(Hinton),人工智能走过了整整70年的曲折历程。它曾被推上神坛,也曾被打入冷宫;它曾被认为是“20年内能完成人类一切工作的学科”,也曾两度陷入寒冬。如今,随着深度学习和大模型的出现,AI正以前所未有的速度重塑我们的生活与产业。

本文将带你回顾人工智能70年的发展轨迹,探寻技术背后的人物故事与时代逻辑。

一、达特茅斯会议:AI的起点

1956年夏天,美国达特茅斯学院召开了一场小规模学术会议。10位科学家首次提出“人工智能(Artificial Intelligence)”一词,并预言:

“20年内,机器将能完成人类能做的任何工作。”

这场会议被认为是人工智能的“出生证明”。此后十年,AI进入第一个黄金期:机器定理证明、跳棋程序、早期自然语言处理相继问世,人们对“机器智能”的未来充满期待。

二、两次寒冬:现实的反噬

然而,过于乐观的预言很快遭遇现实反噬。

- 第一次寒冬(1970年代):受限于计算能力,早期AI无法处理复杂任务,科研经费锐减,项目纷纷中止。

- 第二次寒冬(1980年代末至90年代初):专家系统短暂复兴,却因维护成本高、适应性差而崩溃,AI再次被贴上“骗局”的标签。

一个细节令人动容:1990年代,辛顿在学术会议上讲解神经网络论文时,台下只有两个听众。孤独与质疑,是AI研究者的常态。

三、深度学习:AI的重生

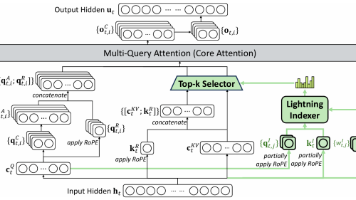

转折点出现在2012年。辛顿及其学生提出的 AlexNet 在ImageNet图像识别竞赛中大幅降低错误率,掀起深度学习浪潮。

深度学习的核心优势在于:

- 多层神经网络结构,能自动提取复杂特征;

- 大规模数据驱动,借助互联网与ImageNet等数据库实现突破;

- GPU算力加持,黄仁勋推动的NVIDIA显卡提供了高效并行计算能力。

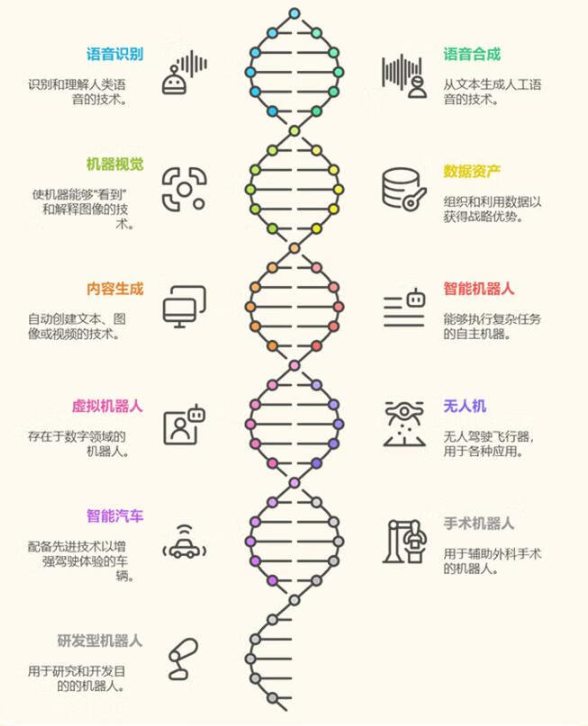

自此,AI从语音识别到计算机视觉,从机器翻译到自然语言处理,全面进入实用化。

四、关键人物与里程碑

人工智能的发展史,也是科研工作者的奋斗史。

- 约翰·霍普菲尔德(Hopfield):提出Hopfield网络,为神经计算奠定基础。

- 杰弗里·辛顿(Hinton):深度学习之父,2018年获图灵奖,2024年再获诺贝尔物理学奖。

- 李飞飞:构建ImageNet数据库,推动机器“看懂”世界。

- 黄仁勋:将GPU从游戏硬件变为AI算力基石,推动深度学习爆发。

正是这些“偏执”的科学家,让AI一次次走出低谷。

五、中国AI的崛起

书写人工智能史,不能忽视中国的身影。

- 算力基础:贵州等地的超级算力集群支撑了大规模模型训练。

- 数据优势:庞大的数据标注产业为AI模型提供了丰富“燃料”。

- 科研突破:从语音合成、机器翻译到大模型,中国企业与高校不断产出国际领先成果。

在《新一代人工智能发展规划》中,我国明确提出到2030年成为世界主要AI创新中心。这不仅是战略目标,更是科技实力的写照。

六、大模型时代:AI的新篇章

从GPT到国内大模型的百花齐放,AI正加速迈向“通用智能”。

大模型的特征:

- 参数规模巨大,具备跨领域迁移能力;

- 能通过微调快速适配不同任务;

- 与算力、数据和算法的协同进步高度相关。

未来,AI将不仅是“工具”,更可能成为人类的“伙伴”。但与此同时,隐私安全、伦理挑战与技术垄断,也亟需被认真对待。

七、看见过去,理解未来

人工智能70年的发展历程,实际上是人类不断突破认知与技术边界的过程。

- 从达特茅斯会议的理想主义,到两次寒冬的失落;

- 从辛顿孤独的坚持,到大模型点燃的新希望;

- 从中国的追赶,到全球的竞争与合作。

AI的每一步,都镌刻着人类探索未知的勇气。未来的道路依然充满不确定性,但正如书中所说:

“真正的追赶,从来都是在质疑声中完成的。”

当AI拿下诺贝尔奖,这本书记录了70年的秘密

2024年10月8日,瑞典皇家科学院的一则重磅消息点燃了全球科技圈:

诺贝尔物理学奖首次授予人工智能领域的两位奠基人——约翰·霍普菲尔德(John J. Hopfield) 与 杰弗里·辛顿(Geoffrey E. Hinton)。

辛顿,这位被誉为“AI教父”的科学家,在2018年已经拿下图灵奖,如今更是成为史上首位同时荣获图灵奖和诺贝尔奖的传奇人物。

很少有人知道,这一切的起点,竟然藏在70年前的达特茅斯会议里。

从达特茅斯到大模型:AI的起伏与逆袭

1956年的夏天,10位科学家在达特茅斯学院提出了“人工智能”一词,豪言“20年内机器将能完成人类能做的任何工作”。

然而,梦想很快撞上现实:算力不足、算法受限,AI两度陷入“寒冬”。

书中提到一个细节:在90年代的学术会议上,辛顿讲解神经网络论文时,台下只有两个听众。

但正是这份孤独的坚持,最终迎来了2012年 AlexNet 的爆发,让AI重回巅峰。

从机器定理证明,到专家系统,再到深度学习与大模型,这本书完整呈现了AI 70年的曲折命运。

技术背后的人,比技术更打动人

- 黄仁勋:当年没人相信GPU能改写AI历史,而他执着坚持,最终让NVIDIA成为AI算力霸主。

- 李飞飞:1500万张人工标注的图像,成就了ImageNet,让机器第一次真正“看懂世界”。

- 科大讯飞团队:从实验室里的语音合成,到帮助霍金畅快交流,他们推动了语音交互的飞跃。

这些人不是“天才”的符号,而是一次次冒险、一次次孤独试验的缩影。

中国AI的奋起直追

从上世纪学术会议上几乎没有中国人的身影,到如今大模型技术引发华尔街震动,中国AI走过了一条“从跟跑到并跑再到领跑”的道路。

贵州的算力集群、数以万计的数据标注员、熬夜灯火不灭的实验室,构成了中国AI逆袭的真实注脚。

书中写道:

“真正的追赶,从来都是在质疑声中完成的。”

读这本书,你会看到:

- 为什么达特茅斯会议带来了AI黄金十年?

- 为什么AI会经历两次寒冬?

- 为什么“深度学习之父”辛顿能最终摘得诺贝尔奖?

- 为什么大模型的横空出世是必然?

- 为什么中国AI能在这波浪潮中脱颖而出?

《人工智能70年:从达特茅斯会议到大模型时代》不仅是一部AI发展史,更是一部人类科技勇气的见证。

《人工智能70年:从达特茅斯会议到大模型时代》好书推荐

一本用通俗的语言、迭代起伏的故事讲述人工智能从孕育、诞生到当下,那些具有代表性的人物、事件、技术和产品的科普书。这本书有两条线:一条是以人物和事件引领的故事线,这条线用故事的形式呈现物理世界中人工智能的多舛命运,包括口含金钥匙的诞生、还没成长起来就遭遇的寒冬、来自多方的质疑甚至否定、辛顿们的百般呵护、如今的飞黄腾达;另一条是技术线,这条线完整呈现了人工智能相关技术的发展和变化,不同的流派、不同的分支,书中用通俗的语言揭示了技术的来龙去脉。两条线相辅相成,最终呈现的是一个完整而立体的人工智能,让读者可以看清它的全貌,通晓它的过去,掌握它的现在,预知它的未来,从而让自己跑赢人工智能这个大时代!

陈宗周 科学作家,资深科技媒体人,中囯科协第七届全国委员会委员。《电脑报》《环球科学》《知识经济》、天极网等知名科技媒体的创始人。长期关注、研究数字技术、互联网、人工智能的发展,并写有大量相关文章。曾任《电脑报》、中科普传媒有限公司、天极网等媒体机构负责人,以及中国科技报研究会副理事长。

内容简介 这是一本写给所有人的人工智能科普书,它用通俗的语言呈现了人工智能从被提出到当下这个大模型时代70年的发展历程,其中包括与人工智能相关的里程碑事件、传奇人物、传奇故事、具有代表性的技术和产品……本书不仅会让你置身于人工智能风起云涌的70年历史中,亲身体会人工智能从万众瞩目到被打入“冷宫”,然后从逆势而起到再度沉沦,终成璀璨明星的曲折命运,还会让你在看过所有传奇之后,能跟随作者的思路思考人工智能的发展逻辑,看透过去,领悟出永远不变的“底层逻辑”,并用其应对充满不确定性的未来。 为什么达特茅斯会议会带来人工智能黄金10年? 为什么人工智能会经历两次寒冬? 为什么“深度学习之父”却会摘取诺贝尔物理学奖的桂冠? 为什么生成式人工智能与大模型的横空出事是时代发展的必然? 为什么我国能在这一波人工智能大潮中迎头赶上并大放异彩? …… 对于这些重要且有趣的问题,你都会直接在本书中找到答案,而类似于“人工智能到底是不是潘多拉魔盒”“大模型时代个人和企业的发展方向”“未来我们如何与智能机器和谐共生”等问题,就需要大家在理解本书的思路后,寻找属于自己的答案了。 下面就请翻开这本书,打开通往人工智能世界的大门,去寻找自己的答案吧!

编辑推荐

2022年10月,我受邀参加阿里达摩院的世界科技发展趋势研究。那些年,阿里达摩院每年都会邀请全球专家研究科技发展趋势,并在年底发布全球科技趋势研究报告,预测下一年十大科技发展趋势。这是阿里达摩院坚持多年的重要研究项目,有很深远的影响。

经过一段时间的研究,阿里达摩院于2022年11月26日举办专家研讨会,研讨并确定十大科技发展趋势。由于当时还在疫情中,研讨会在线上举行,专家们通过网络交流,讨论全球科技发展动态。会议结束后,大家并不是对每一个被提出的科技发展趋势都达成了共识,但预训练大模型和生成式AI(人工智能)立刻被确定为2023年全球科技十大趋势之二,预训练大模型还被排在趋势榜之首。几天以后的11月30日,ChatGPT发布,生成式AI浪潮由此掀起。

预测未来是很冒险的事情,哪怕要对第二年的科技发展趋势进行准确判断,也并不容易,这方面的失败教训太多。但当时大家都确信,生成式AI的时代之风已经刮起,将席卷全球。

大模型预示着深度学习进入了新的发展阶段,所以容易捕捉到它的发展趋势与影响。深度学习这项具有突破性的技术虽然具有如此重要的意义,但在它的发展初期,并没有引起太大的波澜。后来反思,我作为对信息技术和人工智能的长期观察者,为什么当年对风起于青萍之末的深度学习并不敏感?辛顿所在的多伦多大学、哈萨比斯创业的伦敦大学学院和附近街区、辛顿及哈萨比斯的初创公司与谷歌“相亲联姻”的太浩湖等,这些深度学习精彩历史故事发生地那些年我都去过,但当时就是不知道深度学习这场伟大革命已在这些地方悄然开始。

由于有这种遗憾,2017年我写了《AI传奇》一书,通过这本书我想告诉读者,AI新技术革命已经来临。

8年过去了,这场革命越来越深入,尤其是2022年11月份ChatGPT面世以来,深度学习进入新的发展阶段,生成式AI新浪潮风起云涌。AI正在改变人类社会的每一个领域,每一个人都在受影响。这里借用一句流行语——以前做过的工作,都值得用生成式AI再做一遍。这种带来翻天覆地巨变的技术革命,在半个世纪中,只有个人计算机、互联网、移动互联网可以相比,而生成式AI的影响,必将比前三者更为深远。

为了及时向读者传递与这场新巨变相关的重要信息,与大家一起回顾人工智能发展史,了解涉及的技术与知识,展望未来发展,我决定重写《AI传奇》。出版社建议用新书名“人工智能70年——从达特茅斯会议到大模型时代”,这个书名很贴切,既与上一本书一脉相承,可以很好地展现AI走过的70年历程,让读者了解它是如何曲折地走到我们面前,从而了解AI广阔领域的发展历史及相关知识;同时,也着眼于各个领域的新发展,力求反映最新变化。

写作过程中,我的最大感受是AI飞轮正在加速转动,新鲜事件甚至有里程碑意义的事件层出不穷,让我眼花缭乱,难以捕捉并固化成历史。所以,本书以附录的形式给出了“人工智能大事记”,把2022年11月之前的大事都以年为时间单位进行记录,而那之后的大事以月为单位进行记录。

写作过程中,恰逢2024年诺贝尔奖宣布,AI科学家历史性地群体性获奖,让我亲眼见证了AI的里程碑时刻,体会到记录历史的意义。

这是一部以通俗方式讲述AI发展史的读物,坚持的原则是“通俗实用”。“通俗”可打开科学坚硬的外壳,“实用”可让读者有实际收获,对工作和学习有所启迪和帮助。本书是否做到了这一点,有待读者评价。

对读者关心的AI未来,本书也作了描述。但是,如前所述,预测未来是很困难、很冒险的事。在2024年末,两位新科诺贝尔奖得主都对未来作了预测。辛顿预言AI在10年内毁灭人类,哈萨比斯预言AI在10年内治愈一切疾病。AI的未来,我将与读者一起见证。

大家最关心的还是中国AI的发展动态与未来。写作过程,也是我对中国AI信心提升的过程。在改革开放之前,中国AI在全球没有声音,更没有话语权。而今天,从学术界到产业界,中国人的成就让世界瞩目。就在我写下这段文字时,一件让人振奋的事情又在中国发生了。2025年春节前夕的1月20日,杭州的深度求索(DeepSeek)公司发布最新开源模型DeepSeek-R1,它在性能上与OpenAI有高难度任务推理能力的ChatGPT o1大模型比肩,但在成本上大幅降低。深度求索通过算法创新研发高性能、低成本、低能耗的大模型,这为AI发展开拓了新路,引起全球科技界和产业界的极大关注,甚至引发了华尔街股市剧震。美国因此又扬言要对中国AI的这一重要创新进行调查甚至制裁。领先强国的一轮轮限制与制裁,正好说明我国AI追赶的步伐与实力。我国政府制定了宏伟的AI发展蓝图,在《新一代人工智能发展规划》中提出,到2030年,AI理论、技术与应用总体将达到世界领先水平,成为世界主要AI创新中心。

2030年并不远,之后中国AI一定还会继续快速前行。我相信,包括本书读者在内的一代代中国人,会在这激动人心的领域不断创新开拓,创造中国和世界的AI美好未来。

感谢雷军先生为本书写下精彩序言。

感谢对本书作出贡献和提供帮助的褚波、林军、刘洋、孙海亮、徐洁云、王思楠、邓晓进、吴非、黄旭、傅军、熊云飞、管心宇、丁家琦、吴兰等同事和同行,在大家的支持和帮助下,本书来到读者面前。

一本用通俗的语言、迭代起伏的故事讲述人工智能从孕育、诞生到当下,那些具有代表性的人物、事件、技术和产品的科普书。这本书有两条线:一条是以人物和事件引领的故事线,这条线用故事的形式呈现物理世界中人工智能的多舛命运,包括口含金钥匙的诞生、还没成长起来就遭遇的寒冬、来自多方的质疑甚至否定、辛顿们的百般呵护、如今的飞黄腾达;另一条是技术线,这条线完整呈现了人工智能相关技术的发展和变化,不同的流派、不同的分支,书中用通俗的语言揭示了技术的来龙去脉。两条线相辅相成,最终呈现的是一个完整而立体的人工智能,让读者可以看清它的全貌,通晓它的过去,掌握它的现在,预知它的未来,从而让自己跑赢人工智能这个大时代!

更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)