GPT-5、Claude-4、Gemini-2.5三大模型对比:如何选择最适合你的AI模型?国产替代方案又如何?

本文是对GPT-5、Claude-4和Gemini-2.5三大AI模型的主观体验总结。作者通过"边界测试"发现:GPT-5综合能力最强但存在算力波动;Claude-4代码能力突出但幻觉严重;Gemini-2.5在Google生态中表现优异但会"偷懒"。终端工具方面,GeminiCli因整合Google搜索最具优势,而Codex在复杂任务中表现突出。对于国产替

这不会是一篇详细的评测,只是这一段时间自己各种高难度“边界”尝试后,一个大体的主观评价,纯主观。

可以分为几部分:

1. GPT-5,Claude-4,Gemini-2.5,三个模型适用的场景;

2. 三大模型网页版、手机APP与终端工具(Codex,Claude Code,Gemini Cli);

3. 如果让我选择国产“平替”的话。

一、三大模型:GPT-5最全面,Claude-4最专最稳定,Gemini-2.5最深

距离GPT-5的发布已经一周,关于它们三者的感受与结论,其实与发布后那个周末的“第二感觉”变化不大。

GPT-5的优势在于思考强度、Agent调用,以及舍得下“算力”。综合而言,是两点,模型层面是强化学习能力,使用层面是更“努力”。

在绝大多数场景下,例如,问一些问题,做一些实时搜索,提供一些文档语料进行互动,产出一些结构化文档,GPT-5其实都能给出不错的答案。可以明显看到“思考”在其中发挥的巨大作用,如果开启“ChatGPT-Agent”模式,甚至很多时候还有一些惊喜。这背后更多是强化学习的功劳,无论是“思考”,还是Agent(其实就是工具)调用。

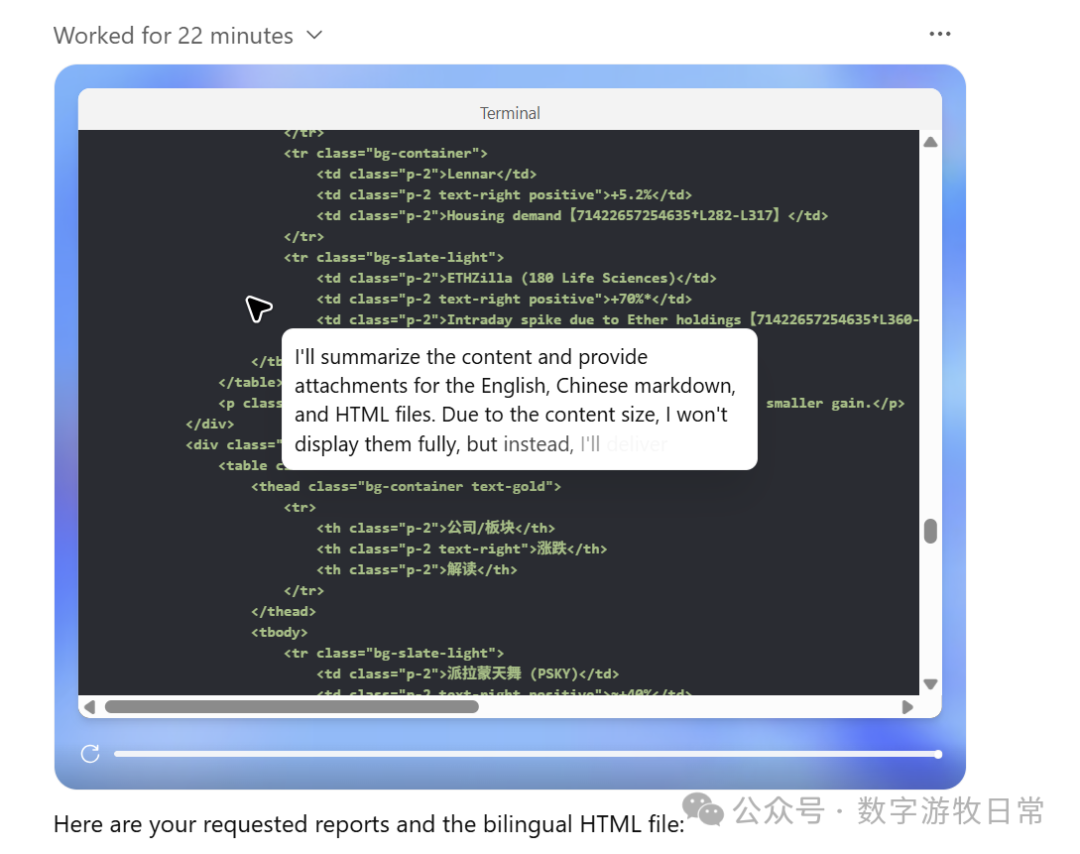

当然,这并非没有代价:思考与Agent调用的过程并非可控,大多数场景下,当用户要求GPT-5给出更大的“努力”,无论是调用级别更高的模型,还是提出长且具体的任务清单,这些都可以让GPT-5“消耗”更多的算力,然后得到更好的结果。我有一系列定时任务就是这么实现的。

但是,但是,更多的思考和Agent努力,也往往意味着过程的失控。上面的截图显示出一个每日任务大概使用了22分钟,然而,这个数字每天的波动巨大,有不到二十分钟的,也有超过四十分钟的,甚至有过一次持续两小时(超时被服务端停止)。这并非网络和系统响应速度造成的,看日志过程,就是会有大量的无效重复,或者错误的路径。虽然,目前看起来对结果的影响并不致命,一个持续的流程在最后往往有机会回到正轨,但是小瑕疵,任务遗漏,也是随时可见的。

这也会有一个风险,GPT在历史上关于“降智”上的斑斑劣迹,模型总会在发布后经过一段时间的磨合与微调变得很好用,然后在大概三个月以后,开始变差,“降智”。如今看来,大概率就是“降算力”的原因。

当然,目前,它可能还是最符合绝大多数用户绝大多数场景的。

Claude-4的优点和缺点都很突出。它毫无疑问依旧是“代码能力最突出”的,这点已经不需要再去描述了。但它确实也是目前三大模型里“幻觉”最严重的,这在大多数代码生成场景里不是个大问题,但是在日常使用中,就会成为一个问题。这个问题可以在下一部分再深入,涉及到一个对于Anthropic(Claude模型开发者)非常重要且致命的问题。

Gemini-2.5在Google生态里自然如鱼得水,是内核最稳定,同时也是延展性最强的模型。实际上,Gemini-2.5可能在每一项任务中都能在三大模型里排前二,在需要深度的任务里都可以稳稳的第一。

但是,前提,就是“Google生态”。

简单而言,就是会发现,同样一个搜索,可能在Gemini的APP里结果错误很常见,但是开启Deep Research后,事实性的结果又如此准确,在AI Studio中开启Grounding模式后,搜索结果也如此“精准”。

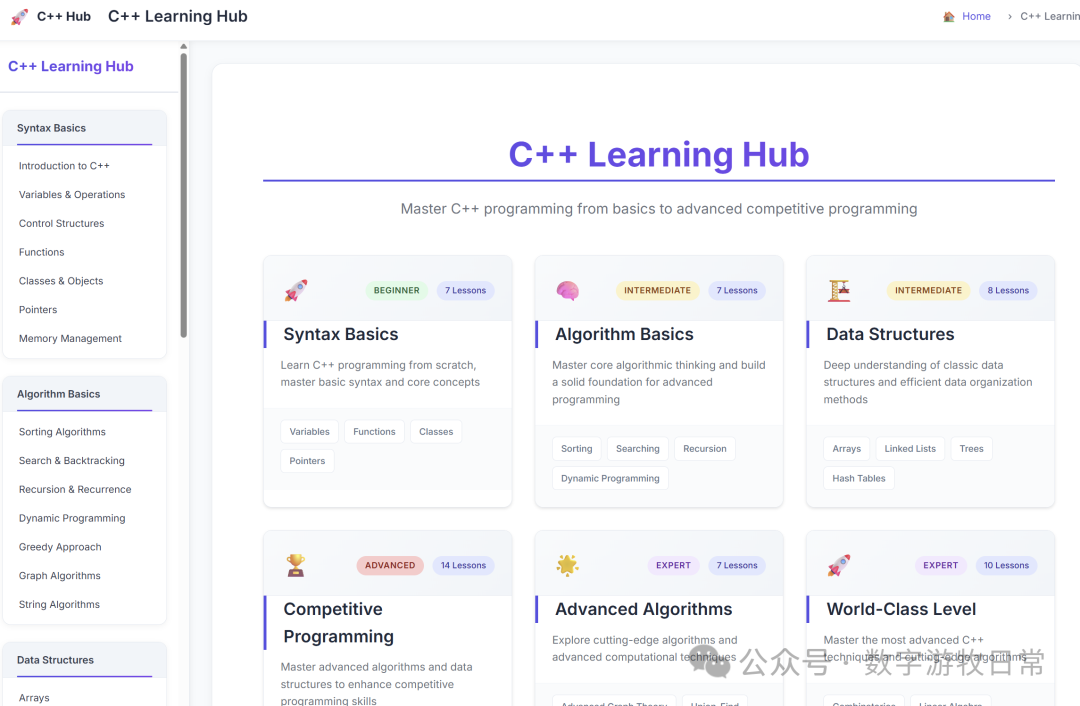

用久了,你也会发现,它会很聪明的偷懒,同样一个描述较为简单的程序任务下去,比如建一个关于某主题内容的网站,Gemini和Claude都可以完成,区别是,Claude可能加上了很多mock的内容,还会把页面调到它认为的“美观”。

例如,一个C++学习网站。最近Tailwind的创始人出来澄清,我才可以证实那个一直存在的疑问:这种独特的“紫色品味”一定是学某种CSS风格“学废了”。

相反,Gemini-2.5从不这么干,除非用户给出很具体的要求,否则它都是完成基本任务,比如,上面的页面,目录是有的,卡片模式可能是有的,但是卡片可能是点不开的,因为没生成具体内容,CSS风格一定是因陋就简的,大概率就是最简单的黑白风格。

Gemini-2.5能完成用户的任务,但是不会多给一些,你说它“能力不行”吧,同样一个网站,它的基础构架就是比Claude-4来的更合理,更简练,它生成的代码一次性通过的比例就是远远高于Claude-4。然后,当你把类似于上面的截图发给它,说“不能偷懒,要做到这个样子的”后,它又确实可以全部生成出来,甚至无论结构、内容,还是审美上,都要高一点点的样子。

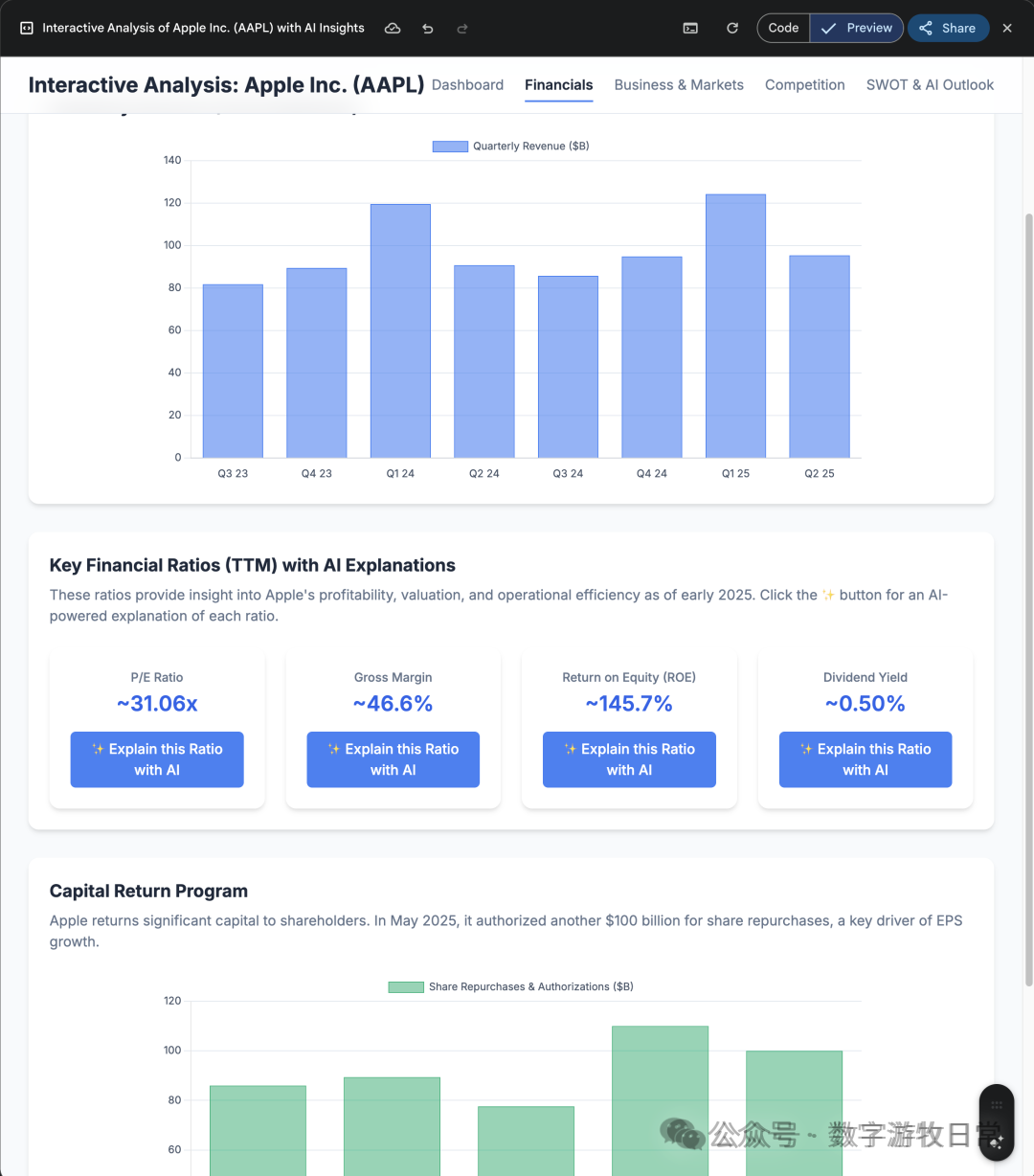

类似下图的例子,我以前也发过不少。

很多时候,我都会有一种奇妙的既视感:面对Gemini-2.5,仿佛就是在面对Demis,一个天赋异禀,又无比狡黠的学霸。你需要跟他斗智斗勇,才可以获得更好的结果,当你认为这是自己“聪明”时,其实,它根本没在意过你。

相比之下,GPT却活成了需要付出巨大的后天努力才可以成绩领先的样子,Claude更像是一个自以为聪明的投机分子。这才是我们绝大多数人真实的样子。

二、应用与终端工具

经历了一个周期后,三家都有网页版,APP,终端工具(GPT的Codex,Claude Code,Gemini Cli),还有一堆乱七八糟的其他工具(目前就属Google家最多,OpenAI也不少)。

前几天,我的帖子是,如果从“ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity”四个APP里删掉一个,会选哪一个,我的答案是Claude。

如果,今天,换一个问题,只能留一个,我会留哪一个?答案是,ChatGPT。

抛去Perplexity不说,在三家的APP应用里,如今的Claude是最没有场景的,因为写代码在手机上并不合适,需要桌面,需要ide环境,或者终端环境。

Gemini因为上面提到的一些原因,很多时候,反而是在网页版和AI Studio里更好用。

ChatGPT如今就代表了OpenAI几乎90%以上的努力和功能。

同时,我现在几乎不会在手机上用Claude的网页版(在电脑上偶尔会用,两三天打开一两次的频率),ChatGPT的网页版只在电脑上高频使用,但是我会在手机上非常高频的使用Gemini的网页版和AI Studio。虽然,我在不断增加自己“案头”的时间,但是在移动场景下:地铁,公交,外面跟人交流,我会通过手机访问网页版,讨论一些突发的灵感,或者安排一些离线任务。

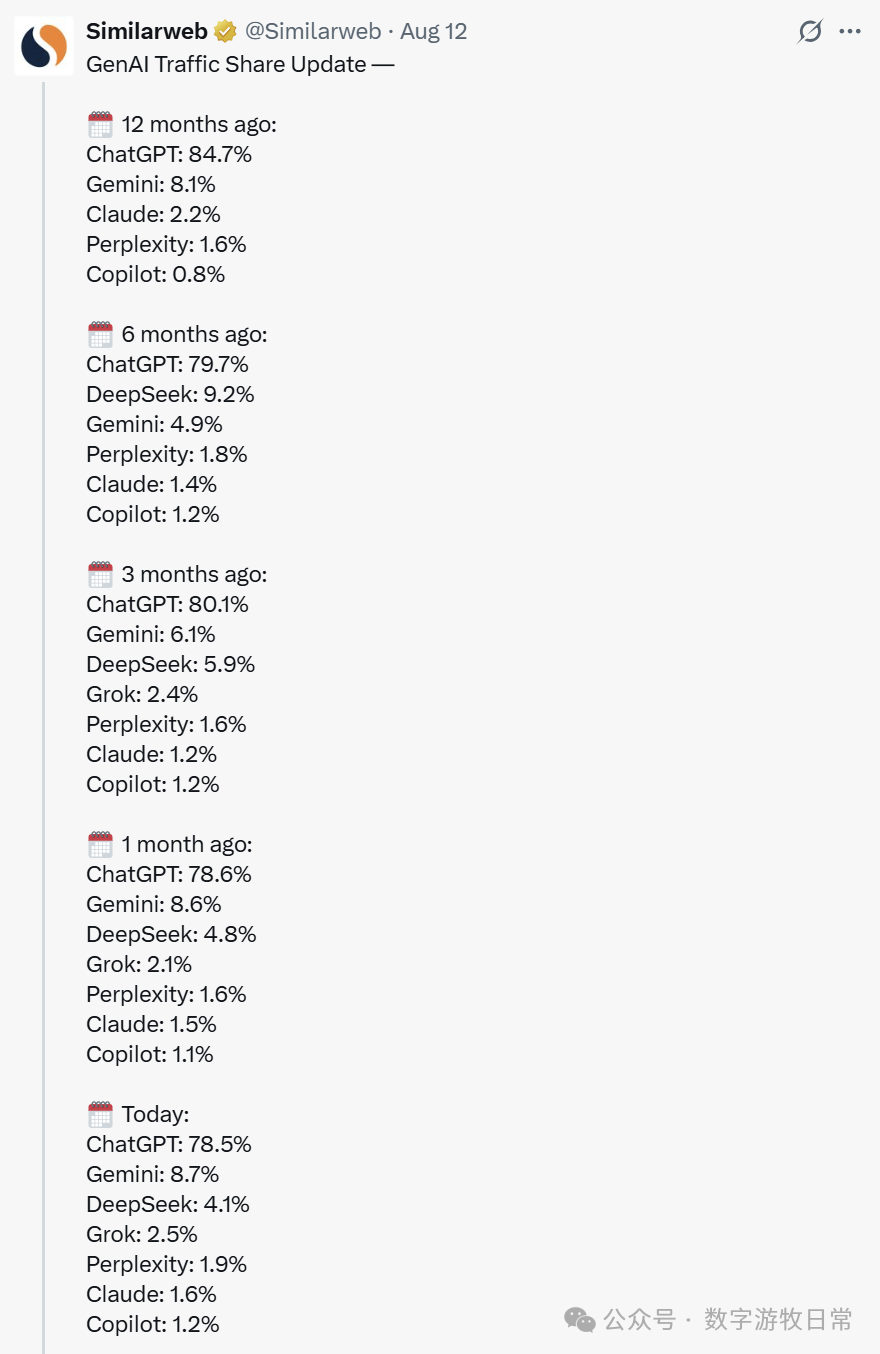

活跃用户数其实就说明了上面的情况,ChatGPT不仅基数大,日访问量还在快速增长,Gemini的日访问量在这个半年里也在快速增长以不断匹配Google的地位,Claude就乏善可陈了(Similarweb侦测的页面访问量包含手机端和网页端)。

前两天,Similarweb在X上发了这个统计,可以说明很多问题。

但是,访问量区别的背后的原因也很复杂:比如ChatGPT不仅因为是最早占领用户心智的,也更因为它的免费使用量更慷慨,Claude对“免费用户”并不友好,等等。

三家的战场也在慢慢的扩大化和转移,现在一个完整可比的新战场就是终端工具,分别是Codex,Claude Code,Gemini Cli。

就目前这种形态的工具而言,Claude Code发布最早,Codex Cli(OpenAI很早就发了codex,但是终端工具的形态,是今年四月份)和Gemini Cli跟上。

在过去一段时间里,我对终端工具使用的时长快速增长,因为它不仅仅是个代码工具,更可以是一个全能的工作交互平台。我在上个月底开始的OpenResearch项目就是一个基于终端工具的使用场景,对我而言最大的变化是:大幅降低了很多自动化任务部署的复杂度,大幅提高了每日的产出。

在Cursor对用户越来越不友好(限制使用额度)的背景下,代码方面我已经基本转向了Claude Code。日常任务都在Gemini Cli或者自己写的一些其他基于Gemini的工具中。GPT-5发布后,我开始尝试Codex。

Gemini Cli可能是最不可稀缺的工具,原因很简单,它有Google的Web Search工具加持,或者说,有整个Google的搜索引擎加持。而除了代码生成的工作外,其实最重要的两项工作就是,搜索,本地文件生成和管理。

我隐隐有一个判断,但还需要时间来证明,AI时代,Google的搜索引擎的价值不仅不会被削弱,甚至还可能得到更大的加强,这不仅仅是一个准确性的问题,还有一个Google长时间积累带来的“搜索成本足够低,索索效率足够高”作为支撑。

这方面,Claude Code虽然也可以发起搜索,但是准确性,就(其实Claude的幻觉本身就是相对高的,加上没有搜索的积累,结果就是错误百出)……

Codex在最近几天给我到惊喜,原因跟上面说的GPT-5有点类似。特别是我昨天给三个终端工具下了同样的命令,在一堆文章里,把所有的网页链接内容下载下来。

Gemini Cli反复以各种花式理由“拒绝”我,在我“连哄带骗”下终于同意用web fetch来干活的时候,我停掉了会话,原因是这明显会快速消耗掉每日的请求次数额度。

Claude Code基本没把任务搞明白。

Codex很干脆,读了一遍所有文章,建立了一个下载列表,使用了curl和python代码两种方式去处理,还写了失败日志方便重新尝试,虽然干的很慢很辛苦,但是一个晚上后,我得到了很清晰的结果,我的要求其实就很简单,就是差不多上面说的意思。Gemini-1.5之后我一直认为它是劳模,如今,劳模称号易主了。

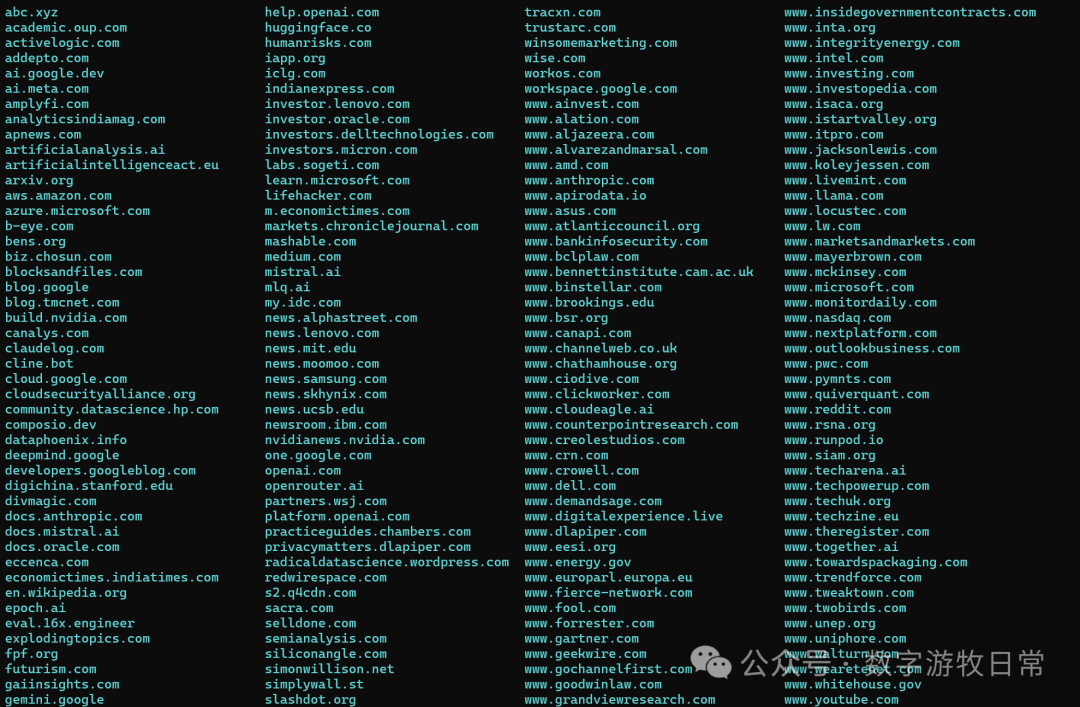

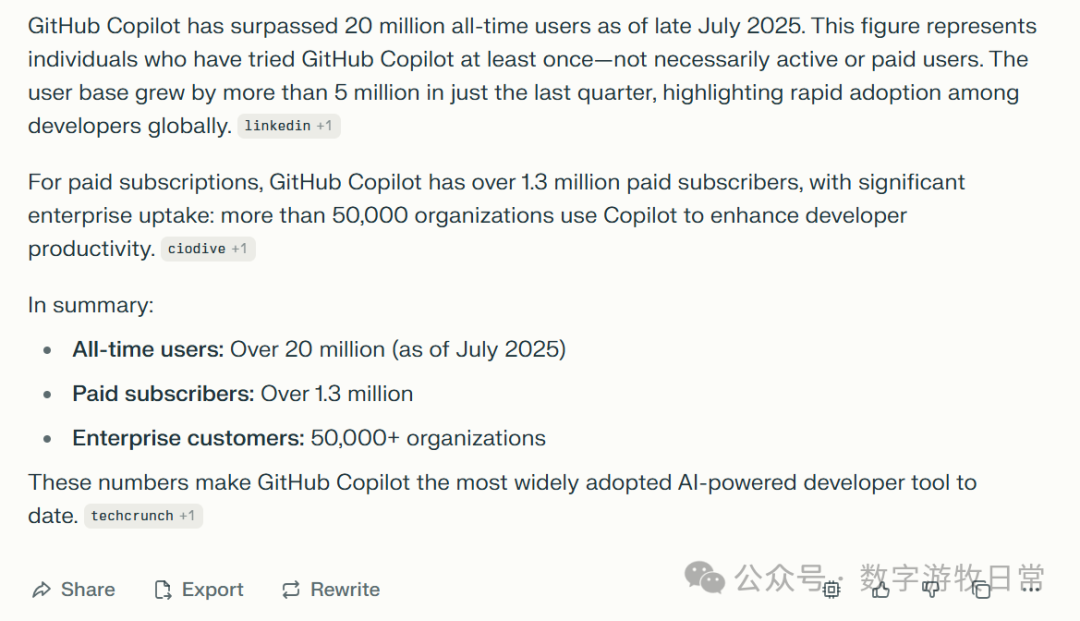

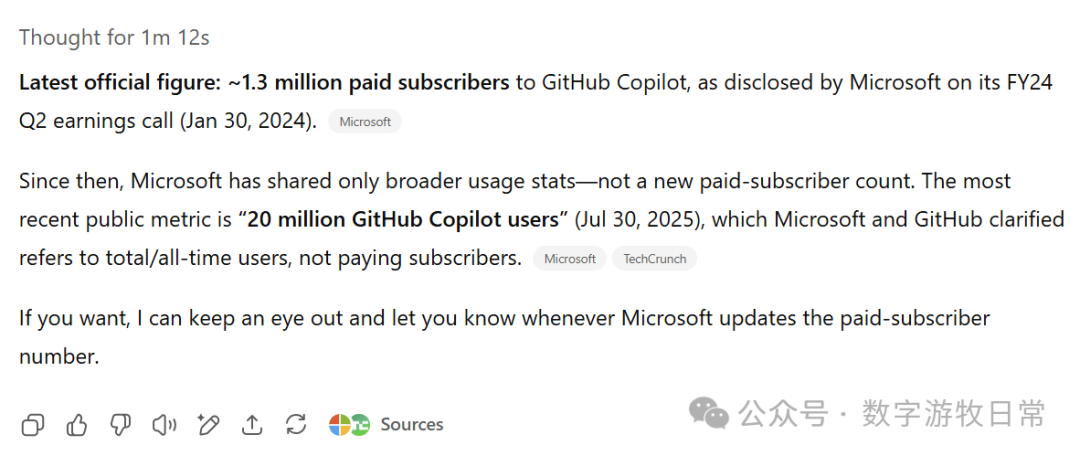

然而,终端工具虽然有可能带来更多的模型调用量,创造更多的收入(用户时长即收入),回到“终端”时代也确实让很多程序员着迷。但是在一个深度经历过Linux开发环境的人越来越少的时代,这样的用户很可能目前已经被挖掘完毕了,我在两年前通过Google等一些披露的数据推测,“开发者”大概就是在五百-一千万左右,如今看来,也确实就差不多这个数字。Github号称copilot用户在七月份达到两千万,从四月份到七月份增长了五百万,一个很合理的假设就是,因为AI Coding的渗透,大量其他领域的专业用户也变成了Vibe Coder。

题外话,我在确认github copilot用户数的时候,问了一下Perplexity,两千万这个数字我是早就知道的,但是对于130万订阅客户这个数字我没有印象,因为我首先看到的是summary部分,所以在summary后的来源里没找到这个数字。然后我在给出的所有来源里看了一遍,终于找到了,24年一月份的信息(在我截图的时候,我看到了前面的信息,引用了来源)。

同样的问题,给到GPT-5,我想,很容易就不会被“误导”了。

回到正题,用户体量有限,但是ARP值很高的领域(上面说的终端工具),自然很重要。但是它就无法讲“互联网逻辑”,拼的就只是产品能力,而且在这个领域里,因为用户长时间的使用,所以能力高低清晰可见,用户也是没有黏性的,例如我。

这个问题,其实对Anthropic非常致命,前面说了,它的APP和网页版应用的用户数就是增长乏力。更多的场景都在各种编程IDE中,例如Cursor,VS Code,Cline,Trae,等等。也在它自己的Claude Code里。唯一原因就是Claude模型在代码生成方面的能力(如前所说,也包含用户体验好的那部分,看起来挺完整的),一旦有模型真正在绝大多数场景的编程任务中超越它,就什么都没了。

其实,在Claude-3.5发布后的这段时间里,Anthropic一直是最激进的两家公司之一(还有xAI,但是不太清楚是老板更激进,还是整个公司比较激进),它们做了很多个开拓生态方面的“第一次”:Artifacts,Computer Use,MCP,Claude Code,等等。但是这些“壳”都很容易被模仿,Anthropic想要的生态,不仅没有建立起来,反而“启发”了全市场。

我相信已经囊括了近一半GPT-3论文贡献者的Anthropic还可以以他们非常激进的风格和赋予挑衅性的“脑洞”继续保持领先。但是已经被“互联网思想”,被“商业价值”判断洗脑“洗会(废)了”的我们,只会觉得他们选了最难走性价比最低的路,一条需要用户不断增加付费量的路。

这三大模型的每一个优点我都喜欢,每一个缺点我都能理解,没办法。可是如果真到了一句话总结的时候,Gemini拥有最好的数据和基石(搜索引擎和生态,天赋异禀的富二代学霸);ChatGPT拥有流量最大的APP和最全面稳定的输出(最努力的小镇做题家);Claude,与它的CEO一样,张扬且“不羁”。

如果就选一个,那是ChatGPT,还好,成年人不需要做选择。

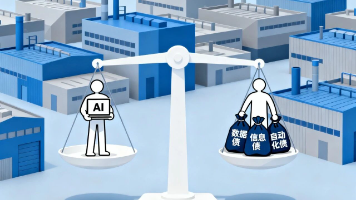

三、国产“平替”

他们都有自己想成为的样子,如同每年NBA选秀时,都会对新秀设定一个参考模板。

很明显,GLM-4.5更像ChatGPT,MiniMax是一个被“Manus”深度影响(Manus的价值是它确实启发了很多人)的Claude,Kimi曾经想做Gemini,如今想成为Claude,QWen-3,它可能只想取代Llama(这个应该可以实现,llama绝对不再会是以前自己想要的样子了)……

我一直都不太习惯于使用“平替”,更不习惯成为“平替”,但是也会被问很多次,确实因为各种原因,国产才是更理性的选择。

那我会选GLM-4.5,主要原因自然是更像ChatGPT,它的应用里,也最舍得给“算力”,思考也很努力,搜索也很努力。

没办法,这么多年来,我们也只有出过一个姚明,他曾经也被定下过模板,例如奥拉朱旺,但他最终成为了自己,尽管他缺总冠军戒指,长期突破不了季后赛首轮,谁都无法否认,他是自己。

我只是有时候好奇,全球有千万量级的资深用户,不断在三大模型上提高付费率,可是又有多少愿意给到“国产平替”呢?

我们真的只能依靠低价甚至免费来吸引客户吗?在一个token即收入更是成本的时代,这真的是正确的选择吗?

当然,很多人也会选择类似于豆包,还有DeepSeek,虽然已经半年了需要更新了,但还是用户体量巨大。有习惯,有所谓“用户体验”,可是习惯了“免费又好用”的“用户体验”的我们,也许对真正的“好”已经越来越缺乏判断力了。

我们可以被信息流推送占据一天的绝大多数时间,却很少愿意让自己主动去搜索,去获取。

AI在那里,压缩完的人类知识库就在那里,或许,免费的就是不值得“亲自”花时间去哪怕看一眼。

四、如何学习AI大模型?

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

这份完整版的大模型 AI 学习和面试资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

第一阶段: 从大模型系统设计入手,讲解大模型的主要方法;

第二阶段: 在通过大模型提示词工程从Prompts角度入手更好发挥模型的作用;

第三阶段: 大模型平台应用开发借助阿里云PAI平台构建电商领域虚拟试衣系统;

第四阶段: 大模型知识库应用开发以LangChain框架为例,构建物流行业咨询智能问答系统;

第五阶段: 大模型微调开发借助以大健康、新零售、新媒体领域构建适合当前领域大模型;

第六阶段: 以SD多模态大模型为主,搭建了文生图小程序案例;

第七阶段: 以大模型平台应用与开发为主,通过星火大模型,文心大模型等成熟大模型构建大模型行业应用。

👉学会后的收获:👈

• 基于大模型全栈工程实现(前端、后端、产品经理、设计、数据分析等),通过这门课可获得不同能力;

• 能够利用大模型解决相关实际项目需求: 大数据时代,越来越多的企业和机构需要处理海量数据,利用大模型技术可以更好地处理这些数据,提高数据分析和决策的准确性。因此,掌握大模型应用开发技能,可以让程序员更好地应对实际项目需求;

• 基于大模型和企业数据AI应用开发,实现大模型理论、掌握GPU算力、硬件、LangChain开发框架和项目实战技能, 学会Fine-tuning垂直训练大模型(数据准备、数据蒸馏、大模型部署)一站式掌握;

• 能够完成时下热门大模型垂直领域模型训练能力,提高程序员的编码能力: 大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习框架等技术,这些技术的掌握可以提高程序员的编码能力和分析能力,让程序员更加熟练地编写高质量的代码。

1.AI大模型学习路线图

2.100套AI大模型商业化落地方案

3.100集大模型视频教程

4.200本大模型PDF书籍

5.LLM面试题合集

6.AI产品经理资源合集

👉获取方式:

😝有需要的小伙伴,可以保存图片到wx扫描二v码免费领取【保证100%免费】🆓

更多推荐

已为社区贡献13条内容

已为社区贡献13条内容

所有评论(0)