低代码的真面目:效率与质量并存的软件构建新范式

综上所述,低代码并非一项单一技术,而是一种通过封装前后端复杂性,实现高效率、高质量应用构建的架构理念。它并非旨在让毫无IT基础的人成为开发者,而是赋能那些具备产品思维、渴望通过工具落地想法、追求效率和商业价值的开发者。当低代码与AI能力深度融合时,它将释放出更大的潜力。AI负责智能内容的生产和深度数据分析,低代码则提供快速、高质量的应用构建和管理框架。这种模式,使得开发者能够以前所未有的速度和效率

近年来,“低代码”一词在软件开发领域炙手可热,被许多人视为降低开发门槛、实现全民开发的“银弹”。

然而,在实际应用和市场认知中,低代码似乎又面临着传播困境和诸多误解。它究竟“低”在哪里?它真正的用户是谁?为什么一些人使用它反而感到困难重重?以及,它如何真正支撑起高效率、高质量的应用构建?

今天,我们将深入探讨这些问题,揭示低代码作为一种架构理念而非单一技术的本质,并结合AI赋能的视角,为您描绘一个清晰的低代码应用图景。

低代码的“低”体现在哪里?

“低代码”中的“低”,并非指技术含量低。它指的是对开发者编写代码量的要求低,以及对特定技术细节掌握的门槛低。

低代码通过高度的抽象和封装,将传统开发中复杂且重复的工作自动化,让开发者能够更专注于业务逻辑本身。

具体而言,“低”体现在前端和后端复杂性的封装上。

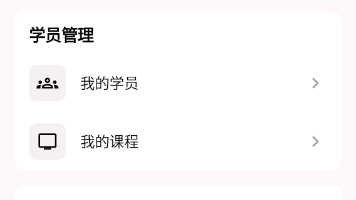

在前端复杂性的封装方面,低代码平台提供了可视化的组件库和直观的大纲树(或层级视图)。

开发者可以像搭积木一样拖拽组件构建界面,并清晰地看到组件间的层级关系。这大大简化了UI的构建和修改,无需在代码文件中大海捞针。

同时,低代码平台实现了声明式数据绑定,将UI组件的属性与后端API返回的数据字段直接关联。

当API接口更新时,系统能智能提示需要调整的绑定关系,这比手动修改代码高效且安全。

此外,复杂的交互逻辑在低代码中被抽象为事件和动作的配置。开发者只需通过图形化界面定义事件发生时要执行的预设动作,使得交互逻辑的实现变得直观且流程化。

而在后端复杂性的封装方面,以云开发为例,它作为低代码生态的重要组成部分,其核心价值在于封装了后端基础设施的复杂性。

它将操作系统、中间件、数据库、存储、网络、权限管理、用户认证等繁琐的运维和配置工作全部抽象化并自动化。

开发者无需关心服务器的部署、扩缩容、安全防护,也无需从零开始搭建数据库和存储服务。

后端逻辑主要通过编写云函数来完成,这些轻量级的代码片段只关注核心业务逻辑,并通过简单的API调用来使用云开发平台提供的各项后端服务。这极大地降低了后端开发的门槛,让开发者能够专注于业务本身。

低代码究竟面向哪些用户群体?

关于低代码的用户群体,市场上存在一个普遍的误解,即“没有开发基础的人也能轻松上手开发软件”。然而,实践证明,这往往导致用户感到困难重重。

事实上,低代码的真正面向用户群体是那些具备一定产品思维、业务理解,并渴望通过工具高效落地想法、创造价值的人。具体来说,主要有两类群体。

第一类是希望通过工具落地产品思维,靠工具挣钱的人。

这类群体包括产品经理、创业者、独立开发者、以及具备业务洞察力的行业专家。

他们有清晰的产品构想或商业模式,但缺乏传统编程的深厚背景或时间,无法快速将想法转化为实际产品。

低代码工具为他们提供了一条快速将想法转化为实际产品、进行市场验证的路径。他们的学习动力直接来源于对商业价值和潜在收益的追求,因此学习和使用低代码的积极性极高。

第二类是赋能传统外包团队,用更少的时间和更低的成本接单的人。

对于传统软件外包公司或项目团队而言,低代码是提升效率、降低成本、增强竞争力的利器。

在面对大量标准化或相似的客户需求时,低代码能够显著缩短开发周期,降低对高级开发人员的依赖,从而以更具性价比的方案快速交付项目,扩大业务范围。

这两类群体都具备一个共同的特点:他们学习低代码的动机是由明确的商业目标和经济效益驱动的。他们追求的是效率和结果,而非仅仅是“玩转工具”。

为什么没有开发基础的人使用低代码反而困难重重?

尽管低代码宣传“降低门槛”,但对于完全没有开发基础的人来说,使用它仍然可能感到困难重重。这并非低代码工具本身的问题,而是因为软件开发的本质难度并未消失,只是形式发生了转换。

首先,IT的本质难度在于逻辑思维、抽象能力、问题解决能力和系统设计思维。

无论使用何种工具,构建一个稳定、高效、可维护的应用,都需要开发者理解数据流向、业务逻辑、条件判断、异常处理等。这些是IT领域的“硬技能”,并非通过简单的拖拽就能完全掌握。

其次,低代码平台实现了复杂性转移而非消除。

它确实抽象掉了编程语言的语法细节,将代码可视化为图形化的模块和连接线。

然而,一个复杂的业务逻辑,无论用代码写出来,还是用可视化工作流画出来,其内在的复杂性、需要考虑的边界条件、数据流向、错误处理逻辑,都是一样的。

当流程变得异常复杂时,可视化工作流反而可能变成难以理解的“蜘蛛网”,增加新的认知负荷。

最后,还存在缺乏内在动力与职责错位的问题。对于没有开发背景的业务人员而言,他们的核心职责和绩效考核并不在于开发软件。

即使低代码再简单,让他们承担开发和维护企业内部应用的责任,也往往缺乏足够的动力和激励。他们更倾向于将精力投入到其本职业务中,而非学习一项新的、不直接关联其KPI的技能。

因此,低代码工具并非“万能钥匙”,它更像是为那些具备一定IT思维、产品理解或商业目标驱动的开发者,提供了一个更高效、更敏捷的实现路径。它降低了“编码”的门槛,但并未消除“编程”的门槛。

低代码如何通过前后端封装实现高效率、高质量构建应用?

低代码能够支撑高效率、高质量的应用构建,正是因为它在前端和后端都实现了对复杂性的高级封装,并与AI能力深度融合,从而让开发者能够将精力聚焦于核心价值。

在前端的封装方面,通过可视化的组件库和声明式数据绑定,低代码平台极大地提升了UI界面的构建速度和复用性。

开发者可以快速拖拽、配置组件,将数据与界面直观关联,并轻松克隆和修改现有页面,大大减少了重复劳动和调试时间。

这使得前端开发从繁琐的“编码”转变为高效的“配置”和“组合”。最终,UI构建效率成倍提升,同时由于组件和模板内置了最佳实践,应用的界面质量和用户体验一致性也得到了保障。

在后端的封装方面,以云开发为代表的后端服务,彻底封装了服务器运维、数据库管理、网络配置、权限控制等传统后端开发中的基础设施复杂性。

开发者无需关心底层架构,只需编写云函数来承载核心业务逻辑,并通过简单的API调用来使用各项后端服务。

最终,后端开发门槛大幅降低,部署和运维成本几乎为零,且应用具备天然的弹性伸缩和高可用性,从底层保证了应用的稳定性和质量。

AI与低代码的集成带来了效率与质量的飞跃。低代码平台通过其可视化界面和封装好的连接器,极大地简化了AI大模型能力的接入。

开发者无需深入了解复杂的API调用细节和认证机制,即可通过简单的配置将AI的生成能力(如文本、图像、视频、多媒体内容生成)集成到应用中。

这使得AI能够高效、批量地生产核心内容,解决了传统内容生产耗时耗力的痛点,同时保证了AI能力在应用中的快速落地。

此外,低代码应用能够便捷地利用AI对业务数据进行深度分析,识别模式、预测趋势、提供个性化洞察和优化建议。

通过低代码平台的数据绑定和工作流能力,AI的分析结果可以无缝地融入到应用的业务逻辑和用户界面中,从而直接提升产品的核心功能质量和业务决策效率。

低代码的可视化工作流和管理界面,使得开发者能够直观地配置AI参数、监控AI输出,并结合人工审核机制,对AI生成的内容或分析结果进行最终的质量把控和优化。

这种“AI集成+人工管理”的人机协作模式,确保了AI在应用中的准确性、合规性与可靠性。

综合来看,这种模式实现了高效率、高质量。高效率体现在前后端复杂性的双重封装,加上AI能力在内容生产、数据分析和决策辅助方面的深度集成,使得从产品构思到实际应用上线的周期大大缩短。

开发者可以把更多精力投入到业务逻辑的精雕细琢和用户体验的打磨上。高质量则体现在低代码平台内置的优化组件和模板、云开发提供的稳定高性能后端、以及AI在生成、分析和决策辅助方面的智能赋能,共同保障了应用的整体质量。

结语

综上所述,低代码并非一项单一技术,而是一种通过封装前后端复杂性,实现高效率、高质量应用构建的架构理念。

它并非旨在让毫无IT基础的人成为开发者,而是赋能那些具备产品思维、渴望通过工具落地想法、追求效率和商业价值的开发者。

当低代码与AI能力深度融合时,它将释放出更大的潜力。AI负责智能内容的生产和深度数据分析,低代码则提供快速、高质量的应用构建和管理框架。

这种模式,使得开发者能够以前所未有的速度和效率,将创新的AI应用推向市场,从而真正赋能开发者,助力他们将产品构想高效转化为实际可运行的软件。 这正是我们所倡导的,面向未来的软件开发新范式。

更多推荐

已为社区贡献63条内容

已为社区贡献63条内容

所有评论(0)