【架构】[物联网]----物联网硬件设备id 规则设计

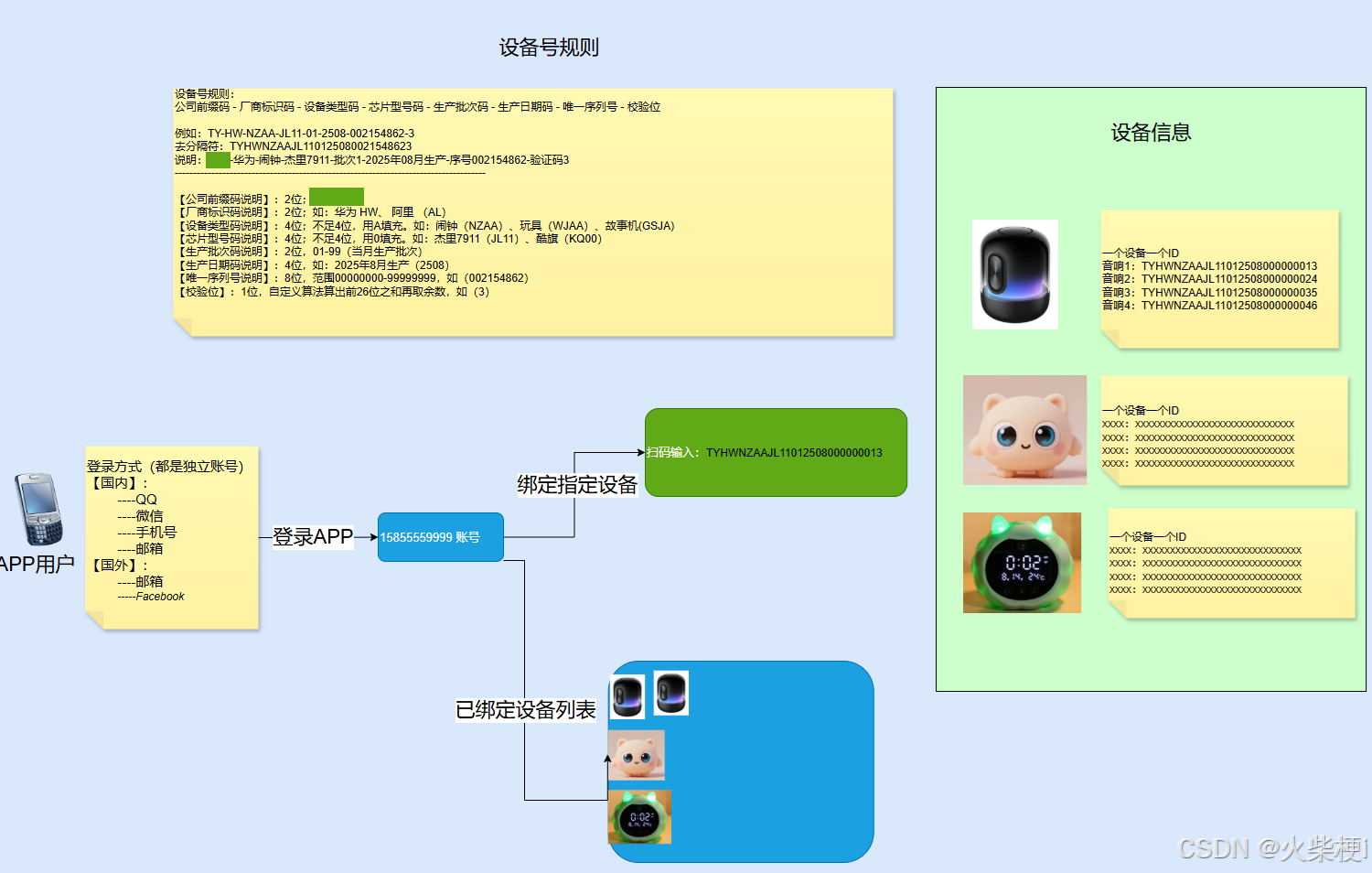

本文提出了一套AI设备ID设计方案,旨在实现唯一性、可解析性和可追溯性。采用分层结构(厂商标识+设备类型+芯片型号+生产信息+序列号+校验位),总长度15-20位,支持人工识别和机器传输。通过预定义编码规则(如2位设备类型码、3位芯片型号码)确保扩展性,并提供完整的ID生成示例。方案特别强调了避免字符混淆、序列号管理、生产环节绑定等落地细节,同时预留了多工厂/区域扩展的可能,兼顾当前需求和未来发展

为AI设备设计设备ID(Device ID) ,核心目标是实现全局唯一性、信息可解析性、生产可追溯性、业务可扩展性,同时适配“方案商+生产商”的双重身份(需区分设备类型、主板芯片差异)。以下是一套结构化、可落地的设备ID生成规则设计方案,包含核心原则、字段定义、编码示例及注意事项。

一、设备ID设计核心原则

在设计前需明确4个核心原则,确保ID既能满足当前需求,也能适配未来业务扩展:

- 唯一性:全局无重复(同一品牌下所有设备,即使不同类型、不同芯片、不同批次,ID也不冲突);

- 可解析性:ID包含“设备类型、芯片型号、生产信息”等关键字段,无需查数据库即可快速识别设备核心属性;

- 可追溯性:关联生产批次、生产日期,便于质量问题定位(如某批次芯片故障,可快速筛选对应设备);

- 可扩展性:新增设备类型(如未来加AI台灯)、新增芯片型号时,无需重构ID规则,仅需扩展字段枚举值。

二、设备ID结构设计(分层编码)

建议采用**“固定字段+可变字段”的分层结构**,总长度控制在15-20位(兼顾可读性与存储效率),字段间可通过“分隔符(如-)”拆分(人工识别友好),机器传输时可去掉分隔符(压缩长度)。

推荐结构(带分隔符示例):

厂商标识 - 设备类型码 - 芯片型号码 - 生产批次码 - 生产日期码 - 唯一序列号 - 校验位

各字段的定义、编码规则及长度如下表所示:

| 字段名称 | 长度(字符) | 编码规则 | 作用说明 |

|---|---|---|---|

| 厂商标识 | 2 | 固定字母编码(如公司英文缩写,避免易混淆字符:O/0、I/1、Z/2) | 区分品牌/厂商(若未来有合作厂商,可通过此段区分),示例:AI(代表自身AI业务) |

| 设备类型码 | 2 | 字母+数字编码(枚举式,新增设备时扩展) | 快速识别设备品类,避免混淆 |

| 芯片型号码 | 3 | 字母+数字编码(枚举式,适配不同主板芯片) | 区分芯片型号,便于固件适配、驱动管理 |

| 生产批次码 | 2 | 数字编码(01-99,同月份内批次递增,跨月重置) | 定位生产批次,便于质量追溯(如某批次设备故障,可快速筛选) |

| 生产日期码 | 4 | 数字编码(YYMM格式,如2408代表2024年8月) |

关联生产时间,结合批次码实现精准追溯 |

| 唯一序列号 | 5 | 数字编码(00001-99999,同“设备类型+芯片+批次+日期”下自增) | 确保单批次内设备唯一,避免全局重复 |

| 校验位(可选) | 1 | 字母/数字(通过Luhn算法或自定义算法计算前14位,用于检测输入错误) | 减少人工录入/设备上报时的错误(如输错一位字符可快速识别) |

三、关键字段枚举示例(可根据实际业务扩展)

1. 设备类型码(2位)

枚举式设计,新增设备时仅需补充编码,无需改规则:

AS:AI音响(AI Speaker)AW:AI毛绒文具(AI Plush Stationery)AC:AI闹钟(AI Clock)AL:未来新增的AI台灯(AI Lamp,预留扩展)AR:未来新增的AI机器人(AI Robot,预留扩展)

2. 芯片型号码(3位)

根据实际使用的主板芯片枚举,示例:

QCM:高通QCM系列(如QCM2290)MTK:联发科系列(如MT8188)RK3:瑞芯微RK3系列(如RK3588)A10:苹果A10芯片(若适配)H61:全志H616芯片(若适配)

四、设备ID生成示例(带解析)

以“2024年8月第1批生产的AI音响,采用高通QCM芯片,序列号00001”为例:

- 厂商标识:

AI - 设备类型码:

AS(AI音响) - 芯片型号码:

QCM(高通QCM芯片) - 生产批次码:

01(8月第1批) - 生产日期码:

2408(2024年8月) - 唯一序列号:

00001 - 校验位:通过算法计算前14位(

AIASQCM01240800001)得3

最终设备ID(带分隔符,人工友好):

AI-AS-QCM-01-2408-00001-3

机器传输用ID(去分隔符,压缩长度):

AIASQCM012408000013

ID解析结果:

- 设备类型:AI音响

- 芯片型号:高通QCM系列

- 生产信息:2024年8月第1批

- 唯一性:该批次第1台设备

五、落地注意事项(避免踩坑)

- 避免易混淆字符:编码时严格排除

O(字母)、0(数字)、I(字母)、1(数字)、Z(字母)、2(数字),防止人工识别或录入错误(如把O看成0)。 - 序列号递增规则:同一“设备类型+芯片型号+生产批次+生产日期”下,序列号从

00001开始自增,确保单批次内无重复;若单批次产量超99999(5位序列号上限),可扩展为6位(000001-999999)。 - 芯片型号码管理:建立《芯片型号-编码对照表》,新增芯片时同步更新对照表(如后续用展锐芯片,新增

SPR编码),避免研发/生产端混淆。 - 校验位可选场景:若设备ID仅用于机器自动上报(无人工录入),校验位可省略;若涉及人工登记(如售后维修),建议保留校验位,减少错误率。

- ID与设备的绑定时机:在生产环节(如贴片后、烧录固件前) 生成设备ID,并写入设备的EEPROM/Flash(不可修改),避免后续篡改或丢失。

- 兼容性考虑:若设备需对接第三方平台(如阿里云IoT、AWS IoT),需确保设备ID长度符合第三方平台要求(多数平台支持15-64位ID,本方案15-16位完全适配)。

六、扩展方案(若需更复杂场景)

若未来涉及“多工厂生产”“海外市场区分”,可在现有结构中插入工厂编码(2位,如SH代表上海工厂、SZ代表深圳工厂) 或区域编码(2位,如CN代表中国、US代表美国) ,调整后结构为:厂商标识 - 区域编码(可选) - 工厂编码(可选) - 设备类型码 - 芯片型号码 - 生产批次码 - 生产日期码 - 唯一序列号 - 校验位

例如:AI-CN-SH-AS-QCM-01-2408-00001-3(中国上海工厂生产的AI音响)。

通过这套规则生成的设备ID,既能满足当前“区分设备类型、芯片差异”的需求,又能支撑生产追溯、业务扩展,同时兼顾可读性与兼容性,适合“方案商+生产商”的双重身份场景。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)