从物理 AI 到场景落地!具身智能大模型核心技术、与通用大模型差异及企业案例全梳理

从物理 AI 到场景落地!具身智能大模型核心技术、与通用大模型差异及企业案例全梳理

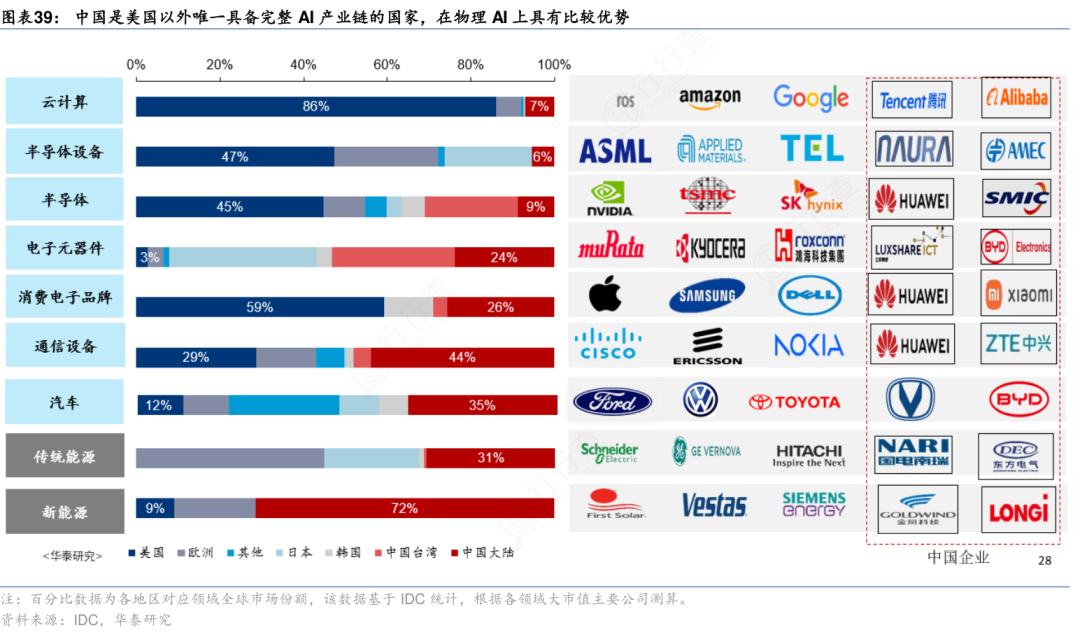

1、物理AI与具身智能的共生关系

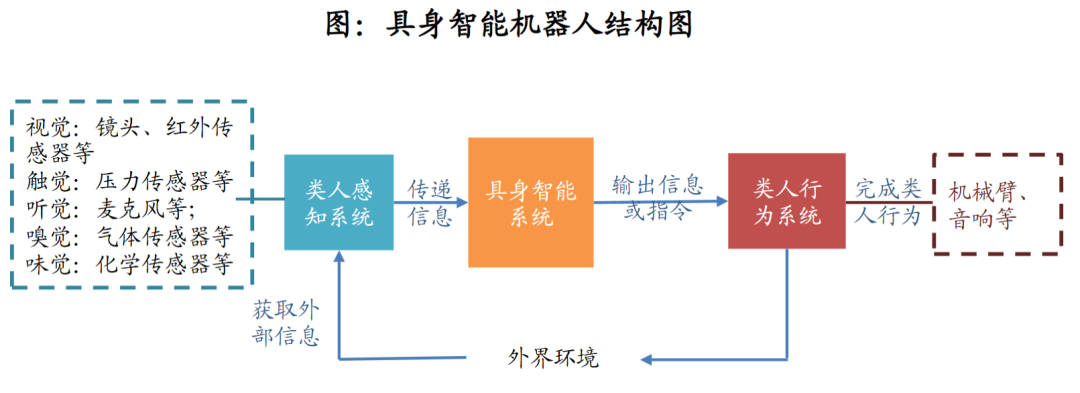

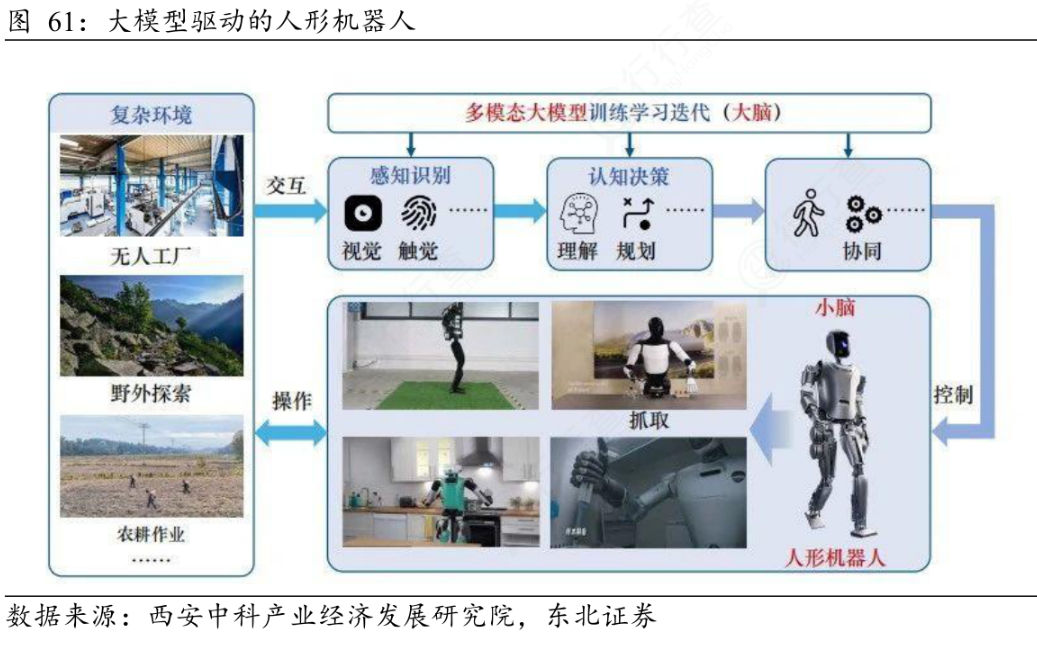

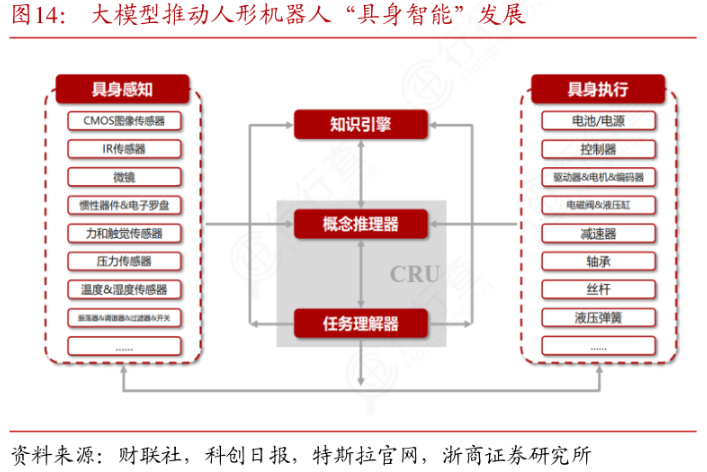

物理AI与具身智能并非孤立存在,而是呈现“硬件支撑-软件进化”的深度绑定关系——物理AI是具身智能的“躯体基础”,为其提供感知、行动的物理载体;具身智能则是物理AI的“灵魂终极形态”,赋予硬件自主交互、适应环境的智能能力。这种关系如同人类“骨骼肌肉”与“大脑意识”的协同,缺一不可。

具身智能的核心定义,是“基于物理实体实现感知-决策-行动闭环的智能系统”:它不依赖虚拟数据的静态训练,而是通过智能体与真实环境的动态交互积累经验——比如机器人通过触觉感知物体硬度、通过视觉判断障碍物距离、通过行动反馈优化操作方式,最终形成对物理世界的“具身认知”。在众多载体中,人形机器人因天然适配人类生活场景(如门把手高度、桌椅布局),无需改造环境即可融入,成为具身智能的最佳落地形态。

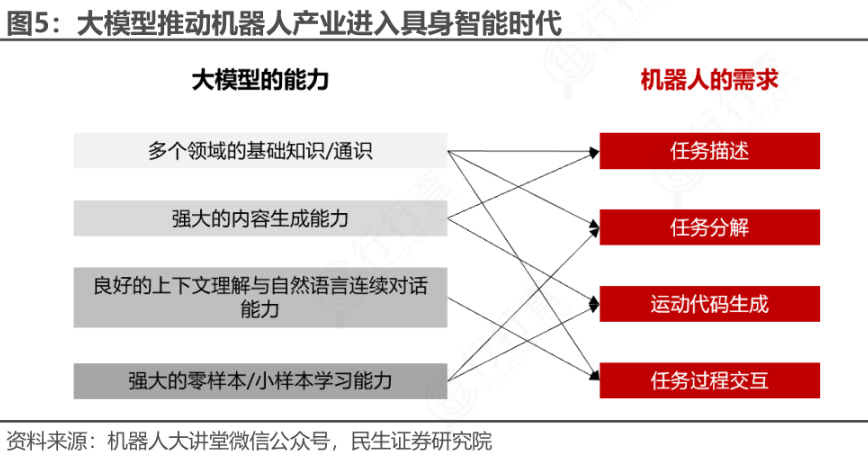

而具身智能大模型,是“具身智能需求”与“大模型技术”融合的产物:它以万亿参数级多模态模型为核心,打通“环境感知→语义理解→任务规划→物理执行”的全链路。目前,这类大模型已广泛应用于人形机器人(如家庭服务)、工业机器人(如精密装配)、特种机器人(如应急救援)及智能驾驶汽车(如动态避障)等领域,成为连接AI与物理世界的关键桥梁。

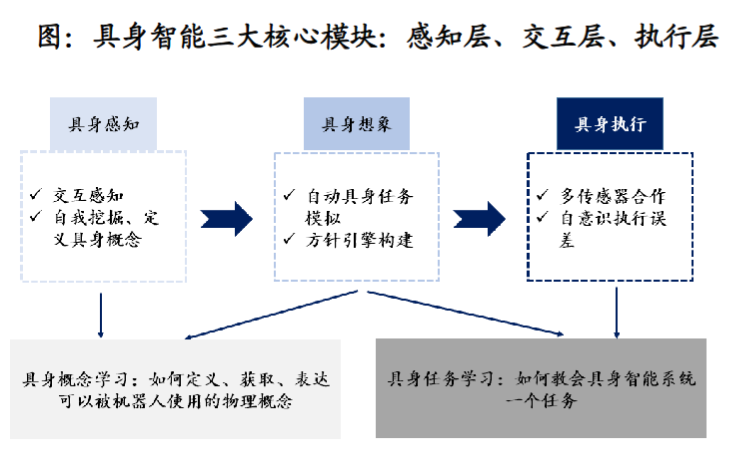

2、具身智能带来的三大技术突破(对比传统机器人)

相比传统机器人“单一任务、静态适应”的局限,具身智能通过大模型赋能,实现了感知、决策、执行三层级的全面升级:

1. 感知层:从“单一传感”到“动态协同”

传统机器人多依赖单一传感器(如视觉摄像头),易受光照变化、物体遮挡等环境干扰(如仓库强光下无法识别货物标签)。而具身智能大模型通过**“多模态传感器融合+动态环境实时建模”** 实现突破:

- 多传感协同:整合视觉(识别物体)、激光雷达(探测距离)、力觉(感知力度)、触觉(判断材质)等数据,形成“立体环境认知”;

- 动态更新:通过“在线建图”技术实时捕捉环境变化(如仓库内货物移动、行人穿行),并结合“实时预测算法”预判潜在干扰(如预判托盘即将倾斜),避免决策滞后。

例如在物流分拣场景中,机器人可同时识别包裹条码、感知包裹重量、避开分拣线上的突发障碍物,分拣效率提升40%以上。

2. 决策层:从“单任务定制”到“多场景泛化”

传统机器人的决策逻辑依赖“一对一编程”(如“仅能抓取500g以内的立方体物体”),换场景即失效。具身智能大模型通过**“仿真训练+现实迁移+任务拆解”** 突破瓶颈:

- 物理规律学习:在虚拟仿真环境中模拟上万种物理场景(如地面湿滑、物体易碎),让模型掌握重力、摩擦力等现实规则,再迁移到实体机器人;

- 任务泛化:接到指令后自动拆解子任务,例如“整理书桌”可拆解为“识别书籍/文具位置→规划抓取顺序→避开电脑等障碍物”,无需重新编程。

以家庭服务机器人为例,面对“给老人递水杯”的指令,模型会先判断老人坐姿、水杯位置,再规划从茶几到沙发的路线,过程中避开地毯褶皱等潜在绊倒风险。

3. 执行层:从“刚性延迟”到“柔性实时”

传统机器人执行系统存在“延迟高、动作硬”的痛点(如机械臂抓取时易捏碎物品、响应指令需1-2秒),难以适配精密场景。具身智能大模型在执行层聚焦**“实时响应+柔性控制”** 两大方向:

- 低延迟:通过边缘计算将指令响应时间压缩至毫秒级(如FigureAI的Helix模型响应延迟<50ms),满足工业装配、医疗手术等高精度需求;

- 柔性动作:采用柔性关节、力觉反馈技术,模拟人类肢体的精细动作——例如医疗机器人可通过力觉感知组织硬度,完成缝合、止血等操作,避免过度用力损伤器官。

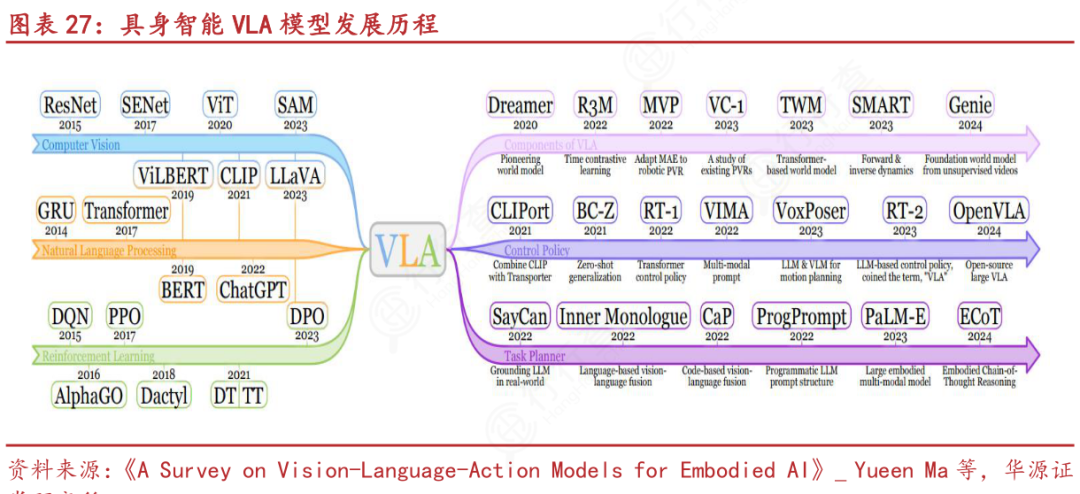

3、具身智能大模型的两大技术路线

目前行业内主要形成“分层优化”与“端到端整合”两种技术路线,各有优势与挑战:

1. 分层模型路线:分工协作,效率优先

核心逻辑是“按功能拆分模型层级,独立训练后协同”,类似人类大脑的“分工模式”:

- 高层级(感知规划层):负责“思考做什么”,如解析人类指令、规划任务路径(如从客厅到厨房的路线设计);

- 低层级(动作控制层):负责“怎么实现”,如控制关节转动角度、调整步态平衡、优化抓取力度。

这种路线的优势是训练效率高——某一层级优化(如提升路径规划精度)不会影响整体系统,且故障排查更便捷。例如优必选WalkerXPro采用此路线,高层级规划“教育演示”任务,低层级控制机械臂完成物理实验操作(如单摆运动演示)。

2. 端到端模型路线:直接映射,挑战显著

技术逻辑是“跳过中间拆分,直接实现‘人类指令→机械执行’的端到端映射”,例如输入“拧开瓶盖”指令,模型直接输出机械臂的关节转动角度、力度参数。但该路线面临两大核心挑战:

- 数据稀缺:需海量真实场景动态数据(如不同材质瓶盖的抓取数据),而实体机器人落地少,难以形成“数据飞轮”(类似早期自动驾驶缺乏路测数据);

- 计算效率低:端到端模型需同时处理感知、决策、执行数据,对算力需求极高,目前仅能在小范围场景(如固定工位抓取)应用。

为缓解数据问题,部分企业采用“数字孪生+仿真训练”方案——在虚拟环境中模拟上万种物理场景(如地面倾斜、物体遮挡)生成数据,再迁移到实体机器人,但虚拟与现实的“域差”(如虚拟中无真实摩擦力)仍需突破。

4、具身智能大模型 vs 通用大模型:四大核心差异

具身智能大模型与ChatGPT、文心一言等通用大模型,虽同属“大模型”范畴,但因服务场景不同,在核心能力上存在显著差异,具体可从四个维度对比:

| 对比维度 | 通用大模型(如GPT系列) | 具身智能大模型(如Optimus模型) |

|---|---|---|

| 应用场景 | 聚焦虚拟世界,服务“认知类任务”(文本生成、逻辑推理、代码撰写),如帮用户写报告、生成PPT大纲。 | 面向物理世界,服务“行动类任务”(物体抓取、环境交互、物理改造),如控制机器人整理房间、完成工业装配。 |

| 数据依赖 | 依赖静态、公开数据(互联网文本、图片、视频),数据获取成本低、规模大。 | 依赖动态、专属数据(多模态传感器数据、物理交互反馈数据),如机械臂抓取时的力觉数据、行走时的陀螺仪数据。 |

| 能力侧重 | 侧重“认知智能”——理解语义、生成内容,能回答“杯子能装水”,但无法实现“拿起杯子装水”。 | 兼具“认知+行动智能”——既懂“杯子能装水”,又能通过感知-决策-执行闭环,完成“平稳拿杯→接水→递杯”的全流程。 |

| 交互方式 | 非物理交互:通过屏幕、语音输出文字/语音响应,不受物理规则约束(如无需考虑重力、空间)。 | 物理交互:通过肢体动作响应,受真实物理规则约束(如抓取时需对抗重力、移动时需避开障碍物)。 |

为何机器人领域需专属具身智能大模型?核心原因在于通用大模型缺乏“物理世界认知” :通用大模型虽能理解“推桌子”的语义,但不知道“用多大力度能推动桌子”“推力过大会导致桌子碰撞墙面”;而具身智能大模型通过千万次物理交互训练,已内置重力、摩擦力等现实规则,可直接将“认知”转化为“合规动作”,避免“认知与行动脱节”。

例如,通用大模型能生成“如何组装家具”的文字步骤,但具身智能大模型可控制机器人拿起螺丝刀,根据家具板材硬度调整拧螺丝力度,同时避开板材上的孔位偏差——这正是机器人落地物理场景的核心需求。

简言之,通用大模型是机器人的“认知大脑”,仅能提供“想法”;具身智能大模型则是“脑体一体”的智能体,能将“想法”转化为“符合物理规则的行动”——这是两者最本质的区别。

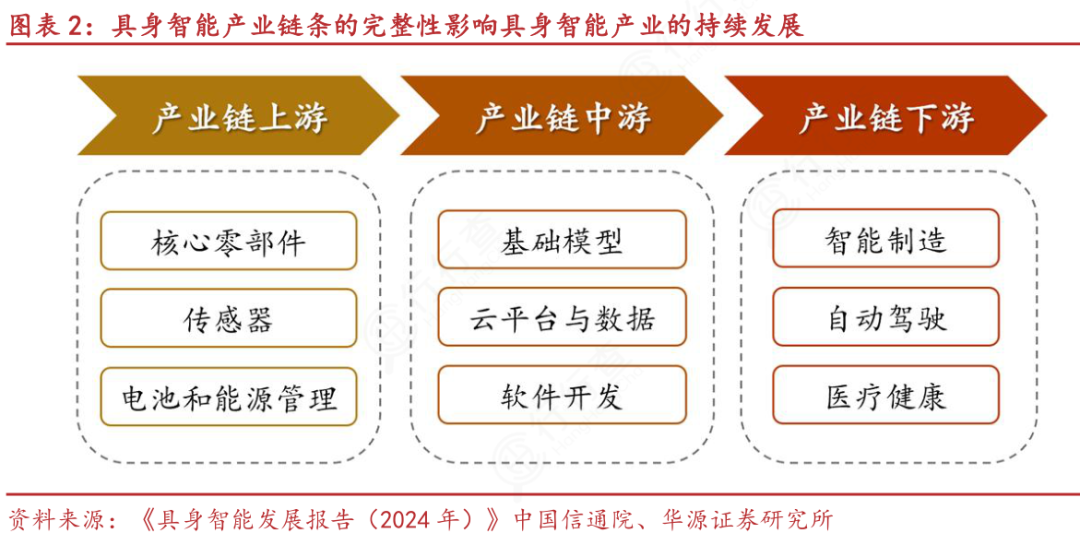

5、具身智能产业链:从基础硬件到场景落地

具身智能产业链呈现“上游支撑-中游核心-下游落地”的三层结构,具身智能大模型作为“智能中枢”,位于产业链中游,串联起硬件与场景:

1. 上游:基础硬件与原材料——搭建“躯体框架”

上游聚焦为具身智能提供物理载体所需的核心组件,是产业链的“硬件基石”:

- 算力支撑:以AI芯片为主,包括通用芯片(如英伟达A100)和专用具身智能芯片(如英伟达Jetson AGX Orin,集成实时控制模块,低延迟适配机器人需求);

- 感知组件:多模态传感器(视觉摄像头、激光雷达、力觉传感器、触觉传感器),负责捕捉环境信息与动作反馈;

- 执行组件:控制器(控制关节运动)、高扭矩电机(提供动力)、柔性关节(实现精细动作);

- 辅助组件:通信模组(保障数据传输)、能源管理系统(提升续航,如快充电池、无线充电模块)。

目前上游硬件正朝着“小型化、低功耗、高集成”发展,例如多模态融合传感器已实现“视觉+力觉”一体化,减少机器人硬件冗余。

2. 中游:软件开发与系统集成——注入“智能灵魂”

中游是具身智能的“核心大脑”,负责将硬件组件转化为智能系统:

- 核心层:具身智能大模型(实现感知-决策-执行逻辑);

- 支撑层:机器人操作系统(如ROS 2,统筹硬件资源调度)、中间件(衔接不同模块,降低开发成本)、云服务(提供弹性算力与数据存储,部分采用“边缘云协同”模式,实时任务本地化、训练任务云端化)。

中游的关键趋势是“开源化”,例如英伟达GR00TN1模型、ROS 2操作系统均为开源,开发者可基于此快速开发专属机器人应用,缩短研发周期(如某企业基于GR00TN1开发工业质检机器人,仅需2周完成部署)。

3. 下游:产品落地与场景应用——实现“价值转化”

下游聚焦具身智能产品的规模化落地,形成“人形+非人形”产品矩阵,覆盖多元场景:

- 人形机器人:如特斯拉Optimus(工业/家庭)、优必选WalkerXPro(教育/医疗);

- 非人形机器人:物流AGV(仓储分拣)、服务机器人(餐厅送餐、酒店接待)、特种机器人(电力巡检、应急救援)、无人机(农业植保、地形勘探);

- 核心场景:工业制造(精密装配、质检)、家庭服务(老人陪护、家务)、医疗健康(手术辅助、康复训练)、公共服务(安防巡逻、环境清洁)。

6、具身智能大模型重点企业格局

目前全球具身智能大模型企业可分为“技术引领型”(第一梯队)与“垂直突破型”(第二梯队),各有侧重:

第一梯队:全栈能力覆盖,引领技术方向

这类企业具备“硬件研发+大模型开发+场景落地”的全栈能力,是行业技术标杆:

-

特斯拉(Tesla):Optimus搭载端到端多模态模型,核心优势是“人类演示学习”——工程师演示一次“拧螺丝”动作,机器人即可通过视觉+力觉数据模仿并优化,无需手动编程,目前已适配汽车工厂零部件装配、家庭清洁等场景。

-

波士顿动力(Boston Dynamics):Atlas机器人通过强化学习模型突破动态平衡,最新版本可完成“后空翻接障碍物跨越”,在应急救援中能快速穿越倒塌建筑废墟,高精度动作控制适配工厂巡检、危险环境探测等场景。

-

谷歌DeepMind(Google DeepMind):Gemini Robotics模型主打“多平台适配”,可衔接机械臂、无人机、移动机器人等硬件,实现跨设备协作——例如让无人机识别火灾位置,同时控制地面机器人携带灭火器前往,语义推理能力支持复杂场景任务拆解。

-

英伟达(NVIDIA):GR00TN1开源模型采用“仿真-实体双系统架构”,开发者可在虚拟环境中完成模型训练(如模拟上万种抓取场景),再快速迁移到实体机器人,大幅降低数据采集成本,目前已成为工业机器人领域的主流开发框架。

-

优必选(UBTECH):融合自主研发的ROSA操作系统与华为昇腾算力,WalkerXPro在教育场景实现规模化落地——可通过具身智能模型演示物理实验(如电路连接),并根据学生提问调整演示步骤,同时适配工业装配中的高精度抓取需求。

-

FigureAI(FigureAI):Helix双系统VLA模型主打“毫秒级响应”,多机器人协作时可实现动态任务分配——例如3台机器人共同组装汽车座椅,模型实时分配“抓取坐垫→安装支架→拧紧螺丝”任务,响应延迟<50ms,适配工厂复杂流水线。

第二梯队:垂直场景突破,聚焦细分需求

这类企业在特定场景或技术环节具备优势,通过差异化路线抢占市场:

-

成都人形机器人创新中心:Raydiculous-1系统基于3DSGs(3D场景图)技术,擅长“跨空间长周期任务”——如“从公司会议室取文件送到家中书房”,可自主规划跨楼层、跨建筑路线,实时更新路况(电梯拥堵、楼道行人),适配办公+家庭联动场景。

-

灵初智能(LingchuAI):Psi-R1闭环VLA模型实现“动作感知-决策全链路自主”,在开放场景(如超市)中可完成“挑选新鲜水果”任务——通过视觉识别成熟度、触觉感知软硬,同时避开顾客,长程操作精度误差<2mm。

-

达闼(CloudMinds):HARIX OS云端架构结合多模态交互,XR4机器人主打医疗与零售场景——在医院可监测患者生命体征、分发药品,在超市可根据顾客身高调整货架展示高度,动态适应不同人群需求。

-

宇树科技(Unitree):H1机器人搭载高扭矩密度电机与AI算法,聚焦电力巡检与救援场景——可攀爬电线杆、跨越线缆,强风环境中仍能保持平衡,实时识别线缆老化、绝缘子破损等故障。

-

智元机器人(Agibot):远征A1以“低成本关节技术”为核心优势,将机器人制造成本降低30%,同时定位模型精度达±0.1mm,适配汽车生产线高精度装配(如发动机零部件安装),性价比优势显著。

-

小鹏汽车(XPeng):将自动驾驶算法迁移至车载机器人,开发“移动场景具身交互系统”——机器人可从汽车后备箱取出行李,结合车辆定位信息跟随车主前往住宅单元门,实现“车-人-机器人”联动。

-

大疆创新(DJI):无人机具身智能模型提升环境感知精度,优化自主避障与复杂地形导航——在农业植保场景中,可识别作物高度、行距,精准控制农药喷洒量;在山地勘探中,能自主绕开岩石、树木,获取地形数据。

7、行业趋势展望

当前具身智能大模型正朝着三大方向发展:一是轻量化与低功耗,适配家用、便携类机器人(如小型陪伴机器人);二是多智能体协同,未来家庭、工厂中的多个机器人将通过统一大模型调度,实现“分工协作”(如清洁机器人+烹饪机器人联动服务);三是人机协同优化,通过“人类简单引导+模型自主优化”降低操作门槛(如老人通过手势指令,机器人自主调整动作)。

随着硬件成本下降、大模型泛化能力提升,具身智能有望在未来3-5年实现从“实验室”到“规模化落地”的跨越,成为连接AI与物理世界的核心入口。

8、如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

9、为什么要学习大模型?

我国在A大模型领域面临人才短缺,数量与质量均落后于发达国家。2023年,人才缺口已超百万,凸显培养不足。随着AI技术飞速发展,预计到2025年,这一缺口将急剧扩大至400万,严重制约我国AI产业的创新步伐。加强人才培养,优化教育体系,国际合作并进是破解困局、推动AI发展的关键。

10、大模型入门到实战全套学习大礼包

1、大模型系统化学习路线

作为学习AI大模型技术的新手,方向至关重要。 正确的学习路线可以为你节省时间,少走弯路;方向不对,努力白费。这里我给大家准备了一份最科学最系统的学习成长路线图和学习规划,带你从零基础入门到精通!

2、大模型学习书籍&文档

学习AI大模型离不开书籍文档,我精选了一系列大模型技术的书籍和学习文档(电子版),它们由领域内的顶尖专家撰写,内容全面、深入、详尽,为你学习大模型提供坚实的理论基础。

3、AI大模型最新行业报告

2025最新行业报告,针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

4、大模型项目实战&配套源码

学以致用,在项目实战中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作就业和职业发展打下坚实的基础。

5、大模型大厂面试真题

面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。在你已经掌握了大模型技术之后,就需要开始准备面试,我精心整理了一份大模型面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。

适用人群

第一阶段(10天):初阶应用

该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。

- 大模型 AI 能干什么?

- 大模型是怎样获得「智能」的?

- 用好 AI 的核心心法

- 大模型应用业务架构

- 大模型应用技术架构

- 代码示例:向 GPT-3.5 灌入新知识

- 提示工程的意义和核心思想

- Prompt 典型构成

- 指令调优方法论

- 思维链和思维树

- Prompt 攻击和防范

- …

第二阶段(30天):高阶应用

该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。

- 为什么要做 RAG

- 搭建一个简单的 ChatPDF

- 检索的基础概念

- 什么是向量表示(Embeddings)

- 向量数据库与向量检索

- 基于向量检索的 RAG

- 搭建 RAG 系统的扩展知识

- 混合检索与 RAG-Fusion 简介

- 向量模型本地部署

- …

第三阶段(30天):模型训练

恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。

到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?

- 为什么要做 RAG

- 什么是模型

- 什么是模型训练

- 求解器 & 损失函数简介

- 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它

- 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调

- Transformer结构简介

- 轻量化微调

- 实验数据集的构建

- …

第四阶段(20天):商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。

- 硬件选型

- 带你了解全球大模型

- 使用国产大模型服务

- 搭建 OpenAI 代理

- 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion

- 在本地计算机运行大模型

- 大模型的私有化部署

- 基于 vLLM 部署大模型

- 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型

- 部署一套开源 LLM 项目

- 内容安全

- 互联网信息服务算法备案

- …

学习是一个过程,只要学习就会有挑战。天道酬勤,你越努力,就会成为越优秀的自己。

如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)