Langchain对OpenAI的回应:我们为何不采用拖拉拽工作流

核心观点提炼:工作流与智能体的本质区别:可预测性 vs 自主性可视化工作流构建器的两大核心痛点:使用门槛高、复杂度难以管理AI开发的三层解决方案演进:无代码智能体 → 无代码工作流 → 代码工作流

“核心观点提炼:

工作流与智能体的本质区别:可预测性 vs 自主性

可视化工作流构建器的两大核心痛点:使用门槛高、复杂度难以管理

AI开发的三层解决方案演进:无代码智能体 → 无代码工作流 → 代码工作流

工作流与智能体的区别

从 LangChain 诞生的第一天起,用户最常提的需求就是可视化工作流构建器。然而,LangChain 团队一直未将其作为核心方向,反而让 LangFlow、Flowise、n8n 等项目基于 LangChain 去实现这类功能。

LangChain 创始人 Harrison Chase 在 OpenAI 发布 AgentKit 后,并没有表现出焦虑或跟风的反应,而是撰写文章,系统性地解释了为什么他们从一开始就选择不做一个可视化工作流构建器。

首先,Chase 澄清了一个关键区别:工作流(workflows) 和 智能体(agents) 并不是一回事。

在开发者社区中,对“智能体”的定义已经基本达成共识:LLM 智能体就是在循环中运行工具来实现目标的系统。它具备一定的自主决策能力,能够根据上下文和反馈动态调整行为。

而工作流则不同。工作流追求的是可预测性,它的执行路径是预设的、固定的,代价是牺牲了系统的自主性。相反,智能体追求的是自主性,它可以根据环境变化自主选择下一步动作,但代价是牺牲了可预测性。

Chase 指出,真正的目标不是单纯追求可预测性或自主性,而是构建“可靠且优秀”的系统。无论是纯工作流还是纯智能体,都无法单独保证这一点。

工作流通常非常复杂,包含分支逻辑、并行处理、条件判断和多条执行路径。这种复杂性体现在其“图”结构上——节点代表任务,连线代表执行顺序。

而智能体虽然也可能处理复杂的任务,但这些复杂逻辑被封装在自然语言中,体现在提示词(prompt)里。因此,智能体的整体结构非常简单:提示词 + 工具调用,核心循环驱动执行。

可视化工作流构建器的本质与问题

Chase 进一步指出,OpenAI 新发布的 AgentKit,以及 n8n、Flowise、LangFlow 等工具,本质上都是可视化的工作流构建器,而不是真正的“智能体构建器”。

那么,这类工具到底存在什么问题?

第一,门槛并没有想象中那么低。

尽管这些工具宣称是为“大众”、“非技术人员”设计的,但实际使用中,普通用户仍然面临巨大挑战。理解节点之间的依赖关系、配置工具输入输出、调试失败流程,都需要一定的技术思维和系统逻辑能力。所谓的“拖拽即用”,在真实复杂场景中往往变成“拖拽即崩溃”。

第二,复杂任务很快就会变得难以管理。

一旦任务复杂度超过某个阈值——这个阈值其实非常低——工作流图就会迅速变得混乱不堪。大量的节点、交错的连线、嵌套的分支,使得整个系统难以阅读、维护和调试。这与代码中的“意大利面条式代码”如出一辙,只不过换成了图形界面。

不同复杂度问题的解决方案

Chase 认为,不同复杂度的问题需要不同的解决方案:

-

对于高复杂度问题:要实现系统的可靠性,往往不能依赖纯智能体,而需要引入工作流的部分结构(如状态机、分支控制、错误处理)。在这种情况下,代码仍然是最清晰、最可靠的表达方式。这正是 LangChain 推出 LangGraph 的初衷——为复杂、状态化的 LLM 应用提供基于代码的图结构编程能力。

-

对于低复杂度的用例:简单的智能体(提示词 + 工具)已经足够可靠。在这种场景下,用无代码方式构建智能体,应该比构建工作流更简单。随着大模型能力的持续提升,这类“简单智能体”能解决的问题上限也在不断提高。

|

复杂度 |

最佳解决方案 |

|---|---|

|

低 |

无代码智能体 |

|

中 |

无代码工作流 |

|

高 |

代码工作流 |

无代码工作流构建器的未来困境

Chase 认为,无代码/低代码工作流构建器正面临来自两端的“挤压”:

-

上端挤压:智能体变得越来越强大。随着模型推理能力、工具调用准确性和上下文理解能力的提升,越来越多原本需要复杂工作流才能完成的任务,现在可以通过一个设计良好的智能体自主完成。

-

下端挤压:代码生成的成本正在趋近于零。借助强大的代码生成模型(如 GPT-4、Claude、通义千问等),即使是非专业开发者,也能通过自然语言描述生成高质量的 LLM 应用代码。写代码的门槛在迅速降低。

这意味着,传统的可视化工作流构建器,既不如智能体“聪明”,又不如代码“灵活”,正逐渐陷入夹缝之中。

LangChain 的立场:世界不需要另一个工作流构建器

最后,Chase 明确表示:“世界不需要另一个工作流构建器。”

他认为,真正值得探索的、更有意思的问题是:

-

如何让非技术人员更容易创建“可靠且优秀”的智能体?

注意,这里强调的是“智能体”,而不是“低代码工作流”。我们需要的是让普通人也能构建具备一定自主决策能力的 AI 助手,而不是仅仅配置一堆节点。 -

如何让代码生成模型更擅长编写 LLM 驱动的工作流和智能体?

这是开发范式的升级——从“手动拖拽节点”转向“用自然语言描述需求,由 AI 生成代码”。

结语:高代码 vs 低代码,不是对立,而是演进

高代码与低代码之间长期存在互相看不上的现象。但存在即合理,每种选择背后都有其愿景、目标用户和技术哲学的考量。

我们不能简单地说谁对谁错,而应该说:谁在当下做出了最符合趋势的决定。

从这个角度看,OpenAI 推出 AgentKit,可能并非在“选择”或“放弃”某种路径,而是一种“我全要”的饱和式投入——既覆盖低代码用户,也支持高代码开发者,全面布局未来 AI 应用的开发生态。

最终,市场会给出答案。但可以肯定的是,技术的演进从来不是谁消灭谁,而是谁更好地融合谁,谁更贴近“可靠且优秀”的终极目标。

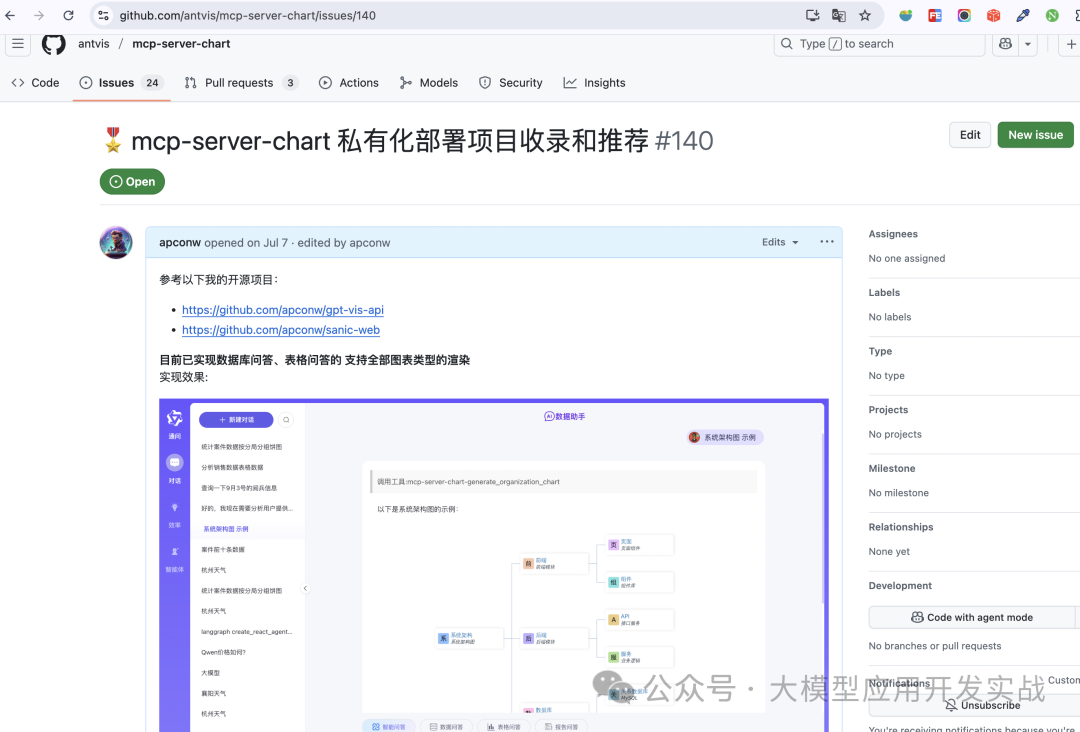

📚 项目推荐

欢迎关注我的开源项目:git@github.com:apconw/sanic-web.git

🌈 项目亮点

-

✅ 集成 MCP 多智能体架构

-

✅ 支持 Dify / LangChain / LlamaIndex / Ollama / vLLM / Neo4j

-

✅ 前端采用 Vue3 + TypeScript + Vite5,现代化交互体验

-

✅ 内置 ECharts / AntV 图表问答 + CSV 表格问答

-

✅ 支持对接主流 RAG 系统 与 Text2SQL 引擎

-

✅ 轻量级 Sanic 后端,适合快速部署与二次开发

-

✅ 项目已被蚂蚁官方推荐收录

AntV

运行效果:

数据问答

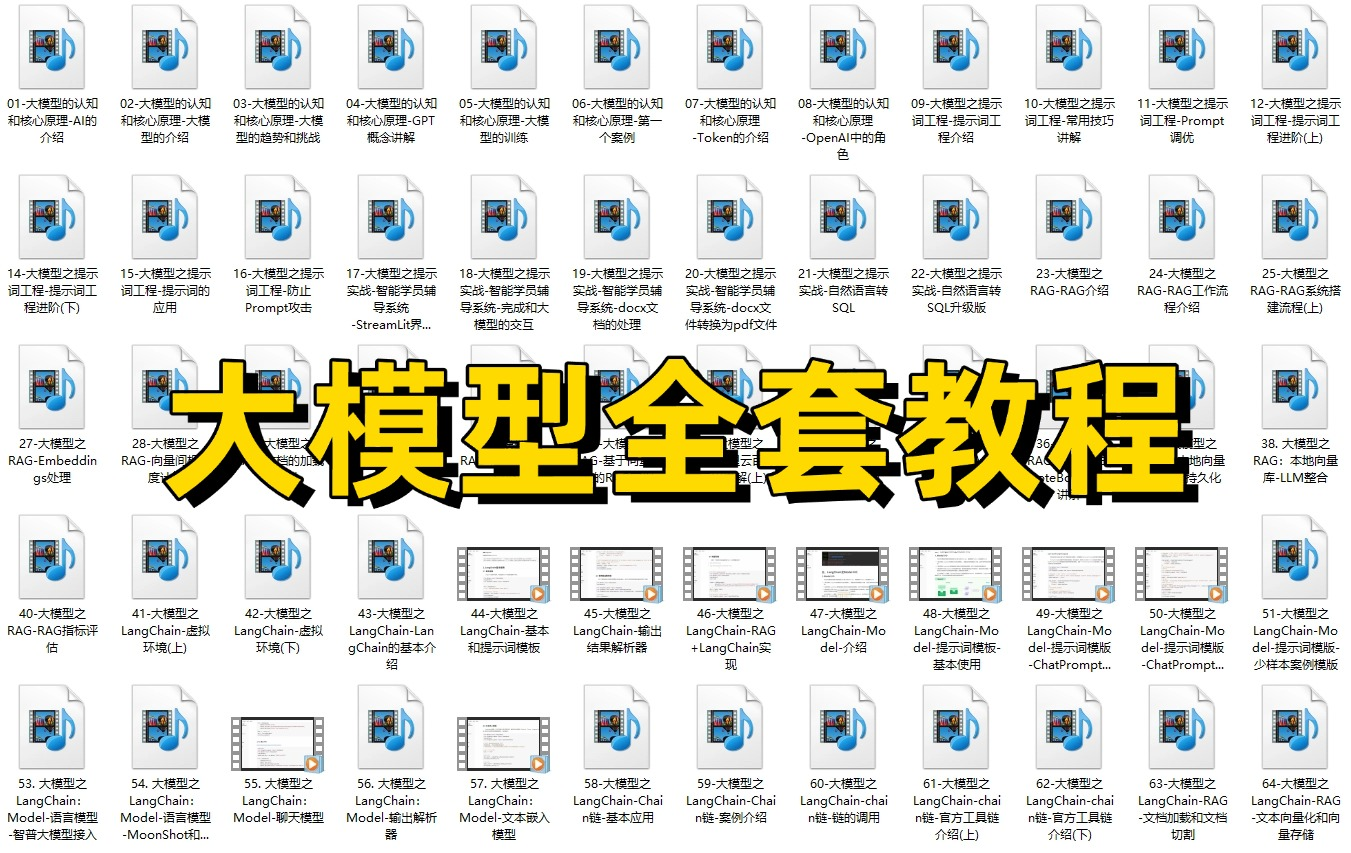

AI大模型从0到精通全套学习大礼包

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

只要你是真心想学AI大模型,我这份资料就可以无偿共享给你学习。大模型行业确实也需要更多的有志之士加入进来,我也真心希望帮助大家学好这门技术,如果日后有什么学习上的问题,欢迎找我交流,有技术上面的问题,我是很愿意去帮助大家的!

如果你也想通过学大模型技术去帮助就业和转行,可以点扫描下方👇👇

大模型重磅福利:入门进阶全套104G学习资源包免费分享!

01.从入门到精通的全套视频教程

包含提示词工程、RAG、Agent等技术点

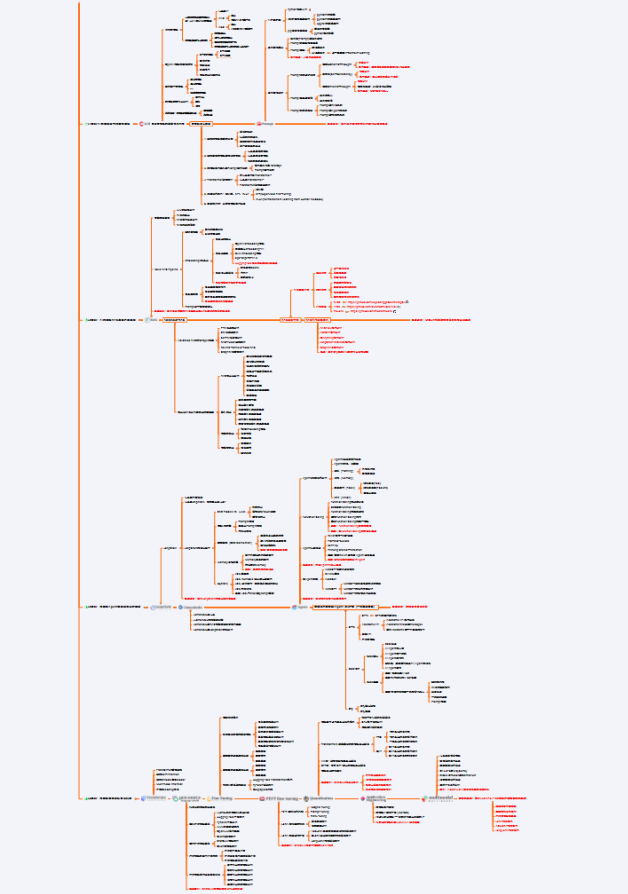

02.AI大模型学习路线图(还有视频解说)

全过程AI大模型学习路线

03.学习电子书籍和技术文档

市面上的大模型书籍确实太多了,这些是我精选出来的

04.大模型面试题目详解

05.这些资料真的有用吗?

这份资料由我和鲁为民博士共同整理,鲁为民博士先后获得了北京清华大学学士和美国加州理工学院博士学位,在包括IEEE Transactions等学术期刊和诸多国际会议上发表了超过50篇学术论文、取得了多项美国和中国发明专利,同时还斩获了吴文俊人工智能科学技术奖。目前我正在和鲁博士共同进行人工智能的研究。

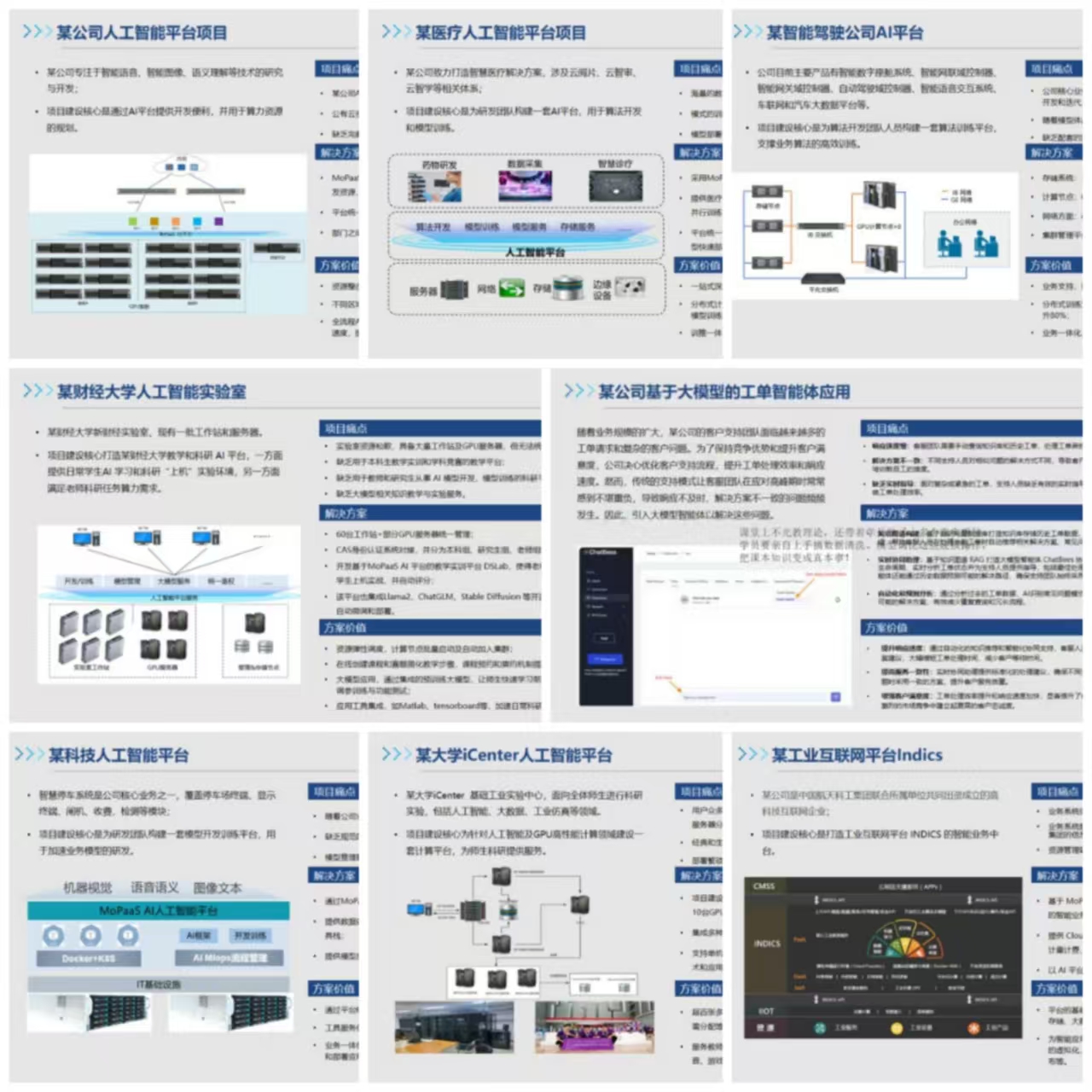

所有的视频由智泊AI老师录制,且资料与智泊AI共享,相互补充。这份学习大礼包应该算是现在最全面的大模型学习资料了。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

智泊AI始终秉持着“让每个人平等享受到优质教育资源”的育人理念,通过动态追踪大模型开发、数据标注伦理等前沿技术趋势,构建起"前沿课程+智能实训+精准就业"的高效培养体系。

课堂上不光教理论,还带着学员做了十多个真实项目。学员要亲自上手搞数据清洗、模型调优这些硬核操作,把课本知识变成真本事!

如果说你是以下人群中的其中一类,都可以来智泊AI学习人工智能,找到高薪工作,一次小小的“投资”换来的是终身受益!

应届毕业生:无工作经验但想要系统学习AI大模型技术,期待通过实战项目掌握核心技术。

零基础转型:非技术背景但关注AI应用场景,计划通过低代码工具实现“AI+行业”跨界。

业务赋能 突破瓶颈:传统开发者(Java/前端等)学习Transformer架构与LangChain框架,向AI全栈工程师转型。

👉获取方式:

😝有需要的小伙伴,可以保存图片到wx扫描二v码免费领取【保证100%免费】🆓

更多推荐

已为社区贡献237条内容

已为社区贡献237条内容

所有评论(0)