2025年大模型服务性能深度解析:从清华评测报告看蓝耘元生代MaaS平台的综合实力

2025年,人工智能技术,特别是大语言模型(LLM),已经从前沿科技的代名词,演变为深度融入各行各业的基础设施。企业与开发者们不再仅仅满足于模型的“智能”程度,而是对模型服务的实际可用性、响应速度、处理效率和稳定性提出了前所未有的严苛要求。“模型即服务”(MaaS)模式应运而生,并迅速成为业界主流。它通过云端API等形式,极大地降低了开发者使用尖端AI能力的门槛,加速了从金融、医疗到文娱、教育等各

前言:AI普惠化浪潮下的性能“试金石”

2025年,人工智能技术,特别是大语言模型(LLM),已经从前沿科技的代名词,演变为深度融入各行各业的基础设施。企业与开发者们不再仅仅满足于模型的“智能”程度,而是对模型服务的实际可用性、响应速度、处理效率和稳定性提出了前所未有的严苛要求。“模型即服务”(MaaS)模式应运而生,并迅速成为业界主流。它通过云端API等形式,极大地降低了开发者使用尖端AI能力的门槛,加速了从金融、医疗到文娱、教育等各个领域的智能化转型进程。

然而,随着MaaS服务商的激增,市场也呈现出良莠不齐的局面。不同平台在底层算力优化、模型推理调度、并发处理能力上的差异,直接导致了终端用户体验的巨大鸿沟。在这样的背景下,一个客观、权威、多维度的性能评测体系显得至关重要。它不仅是用户选择服务商的决策依据,更是推动整个行业技术进步和良性竞争的“指挥棒”。

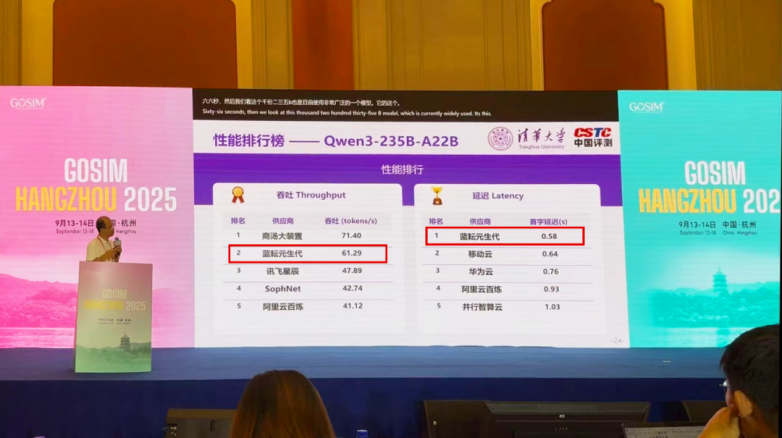

2025年9月13日,在备受瞩目的GOSIM 2025大会上,由中国顶尖学府清华大学与国家级权威评测机构中国软件评测中心(CSTC)联合发布的《2025大模型服务性能排行榜》,正是这样一块“试金石”。这份由清华大学计算机系高性能所翟季冬教授亲自揭晓的报告,对市场上超过20家主流大模型服务商的数百个模型服务,从延迟、吞吐、可靠性等核心维度进行了全面而严谨的横向评测。

在这份报告中,一个名字——蓝耘元生代MaaS平台——凭借其在多个关键指标上的卓越表现,引起了业界的广泛关注。报告数据显示,蓝耘元生代在多个热门模型的性能测试中,不仅稳居行业前列,更在部分关键项目上摘得桂冠。本文将以这份权威评测报告为基点,从一个技术使用者和行业观察者的视角,对大模型服务的核心性能指标进行深度解构,并结合报告中呈现的蓝耘元生代MaaS平台的具体表现及其平台特性,进行一次全面的、系统性的分析。我们的目的,并非是进行商业宣传,而是试图探讨,在当前大模型应用走向深水区的时代,一个优秀的MaaS平台究竟需要具备怎样的技术底蕴与服务能力。

第一部分:性能铁三角——深度解构MaaS服务的核心评测指标

在评估一个MaaS平台时,单纯讨论模型本身的参数量或在某些学术Benchmark上的得分是远远不够的。对于开发者和最终用户而言,实际调用服务时的感受才是最真实的。清华大学与中国软件评测中心的报告精准地抓住了这一点,将评测核心聚焦于延迟、吞吐和可靠性这三个构成“性能铁三角”的关键指标。

1.1 延迟(Latency):用户体验的生命线

延迟,在MaaS服务的语境下,通常可以细分为两个关键子指标:

- 首字延迟(Time to First Token, TTFT):指从用户发送请求到接收到模型生成的第一个token(或字符)所需的时间。这是衡量一个模型服务“响应速度”的最直观指标。

- 字间延迟(Time Per Output Token, TPOT):指生成后续每个token的平均时间。它决定了整个回复内容的“吐字速度”。

首字延迟直接决定了用户与AI交互的“第一印象”。在实时对话、在线客服、代码补全、智能搜索等场景中,过高的首字延迟会让用户感到明显的卡顿和“迟钝”,严重破坏交互的流畅感。想象一下,当您向一个智能助手提问后,需要等待数秒才能看到第一个字的出现,这种体验无疑是糟糕的。因此,极致的低延迟,特别是首字延迟的优化,是所有顶级MaaS平台追求的核心目标之一。

从评测报告看蓝耘的延迟表现:

本次评测报告中,蓝耘元生代在延迟指标上的表现堪称惊艳,这直接反映了其在模型推理优化方面的深厚功力。

-

Qwen3-235B-A22B模型延迟测试:在此次评测中,蓝耘搭载的Qwen3-235B-A22B模型以0.58秒的首字延迟斩获所有参评模型中的最佳表现,位列第一。这是一个极为亮眼的成绩。235B(2350亿)参数级别的模型属于超大规模模型,其加载和首次推理的计算量巨大。能在如此庞大的模型上实现亚秒级的首字响应,领先于移动云、华为云等强大的竞争对手,充分证明了蓝耘在模型量化、算子融合、KV缓存优化以及底层硬件调度上达到了行业顶尖水平。这对于需要处理复杂任务且对响应速度有极致要求的专业用户而言,具有极大的吸引力。

-

DeepSeek-V3.1模型延迟测试:在针对DeepSeek-V3.1这款热门模型的评测中,蓝耘元生代的首字延迟仅为0.79秒,同样位列第一,超越了七牛云、阿里云百炼、火山方舟等多家知名服务商。这表明蓝耘的优化能力并非只针对特定模型,而是具有普适性的平台级能力。无论是何种架构的模型,蓝耘的推理引擎都能有效地进行适配和加速,为用户提供稳定、高效的响应。

-

Kimi-K2-Instruct模型延迟测试:Kimi系列模型以其强大的长文本处理能力而闻名。在Kimi-K2-Instruct的延迟测试中,蓝耘以0.68秒的成绩排名第二。对于长文本模型而言,低延迟尤为重要,因为它直接关系到处理和生成大段内容时的用户等待时间。能够在这一领域取得领先排名,说明蓝耘的基础设施和优化策略足以应对未来长文本应用场景的严苛挑战。

-

DeepSeek-R1-0528模型延迟测试:在此模型的测试中,蓝耘以0.95秒的成绩位列第三。即便是在未夺冠的项目中,其表现依然稳居第一梯队,展示了其服务性能的全面性和高水准。

综合来看,蓝耘在延迟指标上的全面领先,尤其是在超大模型上的突破性表现,是其技术实力的最有力证明。对于追求极致交互体验的开发者来说,选择一个在权威评测中延迟表现名列前茅的平台,无疑是保障其应用产品竞争力的明智之举。

1.2 吞吐量(Throughput):系统处理能力的“天花板”

吞吐量,通常以“Tokens/秒”为单位,衡量的是MaaS平台在单位时间内能够处理的token总数。如果说延迟决定了单个用户的“体验深度”,那么吞吐量则决定了平台能够服务的“用户广度”。

高吞吐量意味着平台具备强大的高并发处理能力。这对于以下场景至关重要:

- 高流量应用:一个面向数百万用户的C端应用,其背后的大模型服务必须能够承受瞬时的高并发请求,否则就会出现请求失败、响应时间急剧增加甚至服务宕机的情况。

- 离线批量处理:在数据分析、报告生成、文档翻译等场景中,企业需要一次性处理成千上万份文件。高吞吐量可以直接缩短处理周期,提高业务效率,降低单位token的计算成本。

- 成本效益:更高的吞吐量通常意味着更优的资源利用率。平台能够用更少的硬件资源服务更多的请求,这种规模效应最终会体现在服务的价格上,为用户带来更高的性价比。

吞吐量与延迟并非完全独立,二者之间存在一定的制衡关系。一些平台可能会为了追求极低的单次请求延迟而牺牲系统的总吞吐能力,反之亦然。一个真正优秀的MaaS平台,需要在保证低延迟的同时,实现高吞吐,找到二者之间的最佳平衡点。

从评测报告看蓝耘的吞吐量表现:

报告显示,蓝耘元生代MaaS平台在保持低延迟优势的同时,其吞吐性能同样稳居行业前列,展现了其作为一个高性能、高可用平台的“肌肉”。

-

DeepSeek-V3.1模型吞吐量测试:蓝耘在此项测试中取得了63.54 Tokens/秒的成绩,排名第三。结合其在该模型上延迟排名第一的表现,这构成了一个非常强势的组合。这说明用户在使用蓝耘的DeepSeek-V3.1服务时,不仅能享受到极速的单次响应,在业务量扩大、并发请求增多时,系统依然能够保持高效稳定的处理能力。

-

Qwen3-235B-A22B模型吞吐量测试:在这款超大模型上,蓝耘的吞吐量达到了61.29 Tokens/秒,排名第二。这是一个非常了不起的成就。通常来说,模型越大,推理所需计算资源越多,实现高吞吐的难度也越大。蓝耘能够在大参数模型上同时做到延迟第一、吞吐第二,这背后必然是一套极其先进的动态批处理(Dynamic Batching)、请求调度和GPU集群管理技术在支撑。

-

DeepSeek-R1-0528模型吞吐量测试:蓝耘以44.20 Tokens/秒的成绩排名第二。再次印证了其在不同模型上均能提供均衡且领先的性能表现。

蓝耘在吞吐量指标上的稳定优异表现,向企业和开发者传递了一个明确的信号:这是一个能够支撑业务从初创、验证阶段,平滑扩展到大规模、高并发应用阶段的可靠平台。选择蓝耘,意味着选择了未来业务增长的确定性。

1.3 可靠性(Reliability):服务承诺的基石

尽管此次公布的图表中未详细罗列可靠性的具体数据,但报告明确将其列为三大关键评测指标之一。可靠性是一个综合性概念,包括服务的可用性(Uptime)、性能一致性(Performance Consistency)和错误率(Error Rate)。

- 可用性:即服务在线可用的时间比例,通常用“99.9%”或“99.99%”来表示。对于任何商业应用来说,服务中断都可能造成直接的经济损失和用户流失。

- 性能一致性:指服务在不同时间、不同负载下的延迟和吞吐量表现是否稳定。一个在平均延迟上表现优异但高峰期延迟剧增的平台,其可用性也是大打折扣的。

- 错误率:指API调用失败或返回不正确结果的频率。低错误率是服务质量的基本保障。

虽然没有直接数据,但我们可以从蓝耘在延迟和吞吐量上的顶尖表现中,间接推断其可靠性水平。一个能够在高压评测中持续输出低延迟、高吞吐成绩的系统,其底层架构必然是经过精心设计和加固的,具备优秀的负载均衡、故障转移和资源弹性伸缩能力。能够在多个模型的横向评测中均名列前茅,本身就说明了其性能表现的一致性和稳定性。因此,可以合理推断,蓝耘元生代平台在可靠性方面同样具备强大的保障能力。

第二部分:超越基准测试——从使用者视角审视蓝耘元生代MaaS平台的全面性

一份性能评测报告,可以告诉我们一个平台的“跑分”有多高,但一个平台的真正价值,还体现在其功能、生态和服务的“全面性”上。从文件中透露的蓝耘平台信息及截图,我们可以拼凑出一个超越性能数字的、更为立体的平台画像。

2.1 面向多元用户的产品设计:从零代码到私有化

蓝耘元生代MaaS平台的设计理念清晰地体现了其服务于广泛用户群体的雄心。它并非一个仅为顶尖AI开发者设计的“高冷”工具,而是试图为处于不同技术阶段、拥有不同需求的用户提供相应的解决方案。

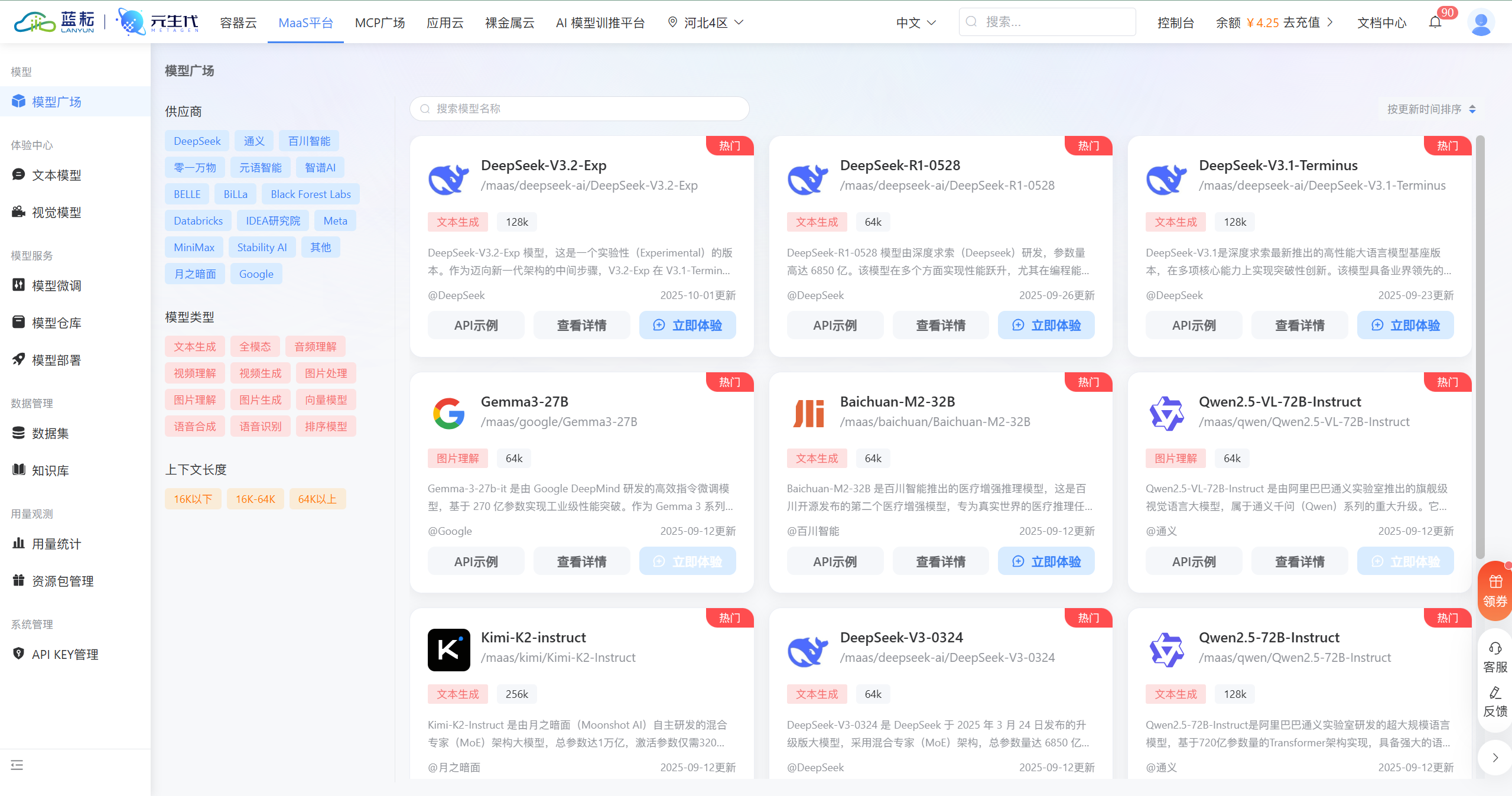

蓝耘平台

-

开箱即用的热门AI模型与零代码便捷体验:对于非技术用户、产品经理、创业者或初学者而言,能够快速、直观地体验和验证AI能力是首要需求。蓝耘提供的“零代码便捷体验”很可能是一个类似于“Playground”的Web界面,用户无需编写任何代码,即可通过图形化界面选择不同的模型,输入文本,调整参数,直观地感受不同模型在翻译、写作、摘要、问答等任务上的表现。这极大地降低了AI技术的入门门槛,使得创意和业务的快速验证成为可能。

-

API快速集成:这是平台的核心功能,面向广大开发者群体。一个优秀的API服务,应该具备以下特点:

- 清晰的文档与SDK:提供详尽的API文档、各主流编程语言(如Python, Java, Go, JavaScript)的SDK以及丰富的代码示例,帮助开发者以最快的速度将模型能力集成到自己的应用中。

- 标准化接口:业界通常会倾向于提供与OpenAI API兼容的接口格式,这使得已经熟悉主流API范式的开发者可以无缝迁移,极大地降低了学习成本和切换成本。

- 强大的管理后台:提供一个功能完善的控制台,让用户可以方便地管理自己的API Keys、查看用量统计、设置计费和告警、监控调用日志等。文件中展示的注册界面,正是通往这个功能世界的入口。

-

私有化部署:这是针对大中型企业,特别是对数据安全、合规性有严格要求的行业(如金融、政务、医疗)提供的顶级解决方案。私有化部署意味着将整套大模型服务部署在企业自己的数据中心或指定的云环境中。这样做的好处是多方面的:

- 数据安全与隐私:所有数据均在企业内网流转,完全避免了通过公网传输敏感数据的风险,满足最严格的合规要求。

- 性能独享与稳定:企业独享计算资源,不受公有云上其他“邻居”用户的干扰,可以获得最稳定、可预期的性能表现。

- 深度定制与集成:可以根据企业自身的业务需求,对模型进行微调(Fine-tuning),或与企业内部的其他系统(如数据库、知识库、业务流程系统)进行更深度的集成。

蓝耘将这三种服务模式集于一身,构建了一个从入门体验、到应用开发、再到企业级深度集成的完整服务阶梯,满足了不同用户在不同发展阶段的个性化需求。

2.2 丰富的模型资源:构建强大的“模型超市”

一个MaaS平台的核心资产是其提供的模型。平台的价值,很大程度上取决于其模型库的广度、深度和更新速度。蓝耘平台深谙此道,致力于打造一个“丰富的模型资源”库。

-

模型选择的多样性:从评测报告中,我们已经看到了平台对DeepSeek、Qwen(通义千问)、Kimi(月之暗面)等国内顶级模型的支持。截图中的“模型资源”界面,虽然模糊,但可以预见其罗列了众多可选的模型。一个全面的“模型超市”应该涵盖:

- 不同规模的模型:从参数量几B(十亿)的轻量级模型,到几百B的超大模型,满足不同任务对成本和性能的平衡需求。

- 不同专长的模型:有的模型擅长代码生成,有的擅长长文本理解,有的在逻辑推理上更胜一筹,有的则是多模态模型。为用户提供多样化的选择,才能最好地匹配其具体应用场景。

- 开源与闭源模型:同时提供业界顶级的闭源商业模型和优秀的开源模型,给予开发者充分的选择自由。

-

性能数据作为选型依据:蓝耘在权威评测中取得的优异成绩,本身就成为了其“模型超市”中最具吸引力的“商品标签”。开发者在选择模型时,不再是盲目地看参数量或宣传语,而是可以直接参考这份报告,根据自己对延迟和吞吐量的实际需求,做出数据驱动的、最理性的决策。例如,一个开发实时智能客服的应用开发者,看到蓝耘在Qwen3和DeepSeek-V3.1上的延迟数据后,会极大概率优先考虑在这两个模型上构建服务。

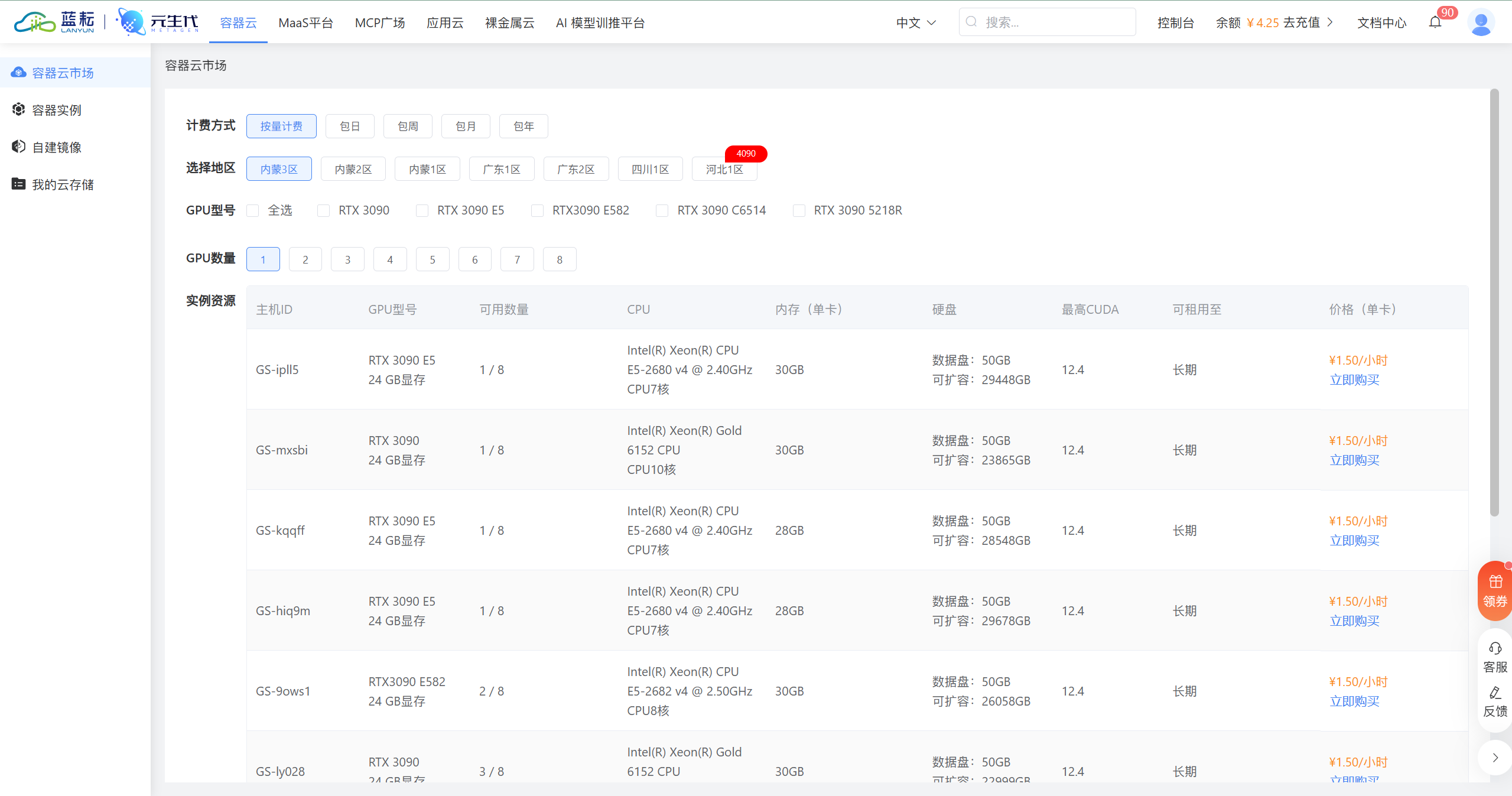

2.3 坚实的底层支撑:从优质云资源到Mcp资源广场

MaaS服务的卓越性能,源于其底层的软硬件协同优化。文件中提到的“优质的云资源”和“Mcp资源广场”,揭示了蓝耘平台冰山之下的强大基础。

-

优质的云资源与智算基础设施:文中提到,蓝耘“为企业开发者、创业者与科研机构提供高性能、低延迟、高可用的智算基础设施服务”。这说明蓝耘不仅仅是一个MaaS软件平台,其背后很可能拥有或深度整合了强大的物理算力资源。

- 顶级硬件:高性能的AI推理,离不开顶级的GPU芯片(如NVIDIA H100/H800/A100等)、高速的NVLink/NVSwitch互联以及低延迟的InfiniBand网络。蓝耘能够在评测中取得领先,其硬件基础必然是行业顶尖水准。

- 软件栈优化:除了硬件,更重要的是软件层面的优化,包括但不限于底层的驱动、CUDA库、通信库(NCCL),以及上层的推理服务器(如TensorRT-LLM, vLLM)等。蓝耘取得的低延迟和高吞吐成绩,正是这一整套复杂软件栈深度调优的结果。

- 开放兼容的底座:文中“开放兼容的元生代MaaS服务底座”的表述值得注意。这暗示了蓝耘的平台架构可能具有良好的异构计算兼容性(不仅支持某一品牌的GPU)和可扩展性,能够快速适配和集成新的硬件与模型,保持长期的技术领先。

-

Mcp资源广场的生态想象:“Mcp资源广场”是一个引人遐想的概念。它可能是一个围绕模型、算力和应用的生态市场。

- 算力交易市场:允许用户根据需求,动态地租用或竞价不同规格的GPU实例,用于模型训练、微调或私有化部署,实现算力资源的灵活高效匹配。

- 模型与应用市场:可能允许第三方开发者或企业在广场上发布自己微调过的专用模型,或者基于平台模型开发出的成熟应用(如某个行业的智能客服机器人),供其他用户订阅使用,形成一个活跃的开发者生态。

- 数据集与工具市场:提供高质量的标注数据集、数据清洗工具、模型评估套件等,服务于AI开发的全生命周期。

如果“Mcp资源广场”真如上述推测,那么蓝耘元生代就不只是一个模型调用平台,而是在构建一个集算力、模型、数据、应用于一体的综合性AI开发与服务生态系统。

结论:以性能为刃,以生态为舟,驶向AI应用的深水区

回归到最初的问题:在2025年,一个优秀的MaaS平台应该是什么样子?

清华大学与中国软件评测中心的这份《2025大模型服务性能排行榜》给了我们一个清晰的答案:性能,是MaaS平台不可动摇的基石。在AI应用从“尝鲜”走向“常用”的今天,毫秒级的延迟差异、吞吐量的些许波动,都可能直接影响千万级用户的体验和企业的运营效率。从这份权威报告的数据来看,蓝耘元生代MaaS平台无疑已经在这场严苛的性能大考中交出了一份顶级的答卷。它在多个主流、大型模型上实现的低延迟与高吞吐的均衡领先,充分展示了其在智算基础设施和AI推理优化领域的核心技术实力。

然而,这篇文章的分析不止于此。通过对报告之外的平台特性进行挖掘,我们看到了一个更为宏大的图景。蓝耘元生代所构建的,是一个以卓越性能为“利刃”,能够披荆斩棘,解决用户在实际应用中最痛的性能问题;同时,它又在打造一个以全面服务和开放生态为“巨舟”,能够承载从个人开发者到大型企业的多元化需求,陪伴他们从最初的创意萌芽,到最终实现规模化的商业落地。

从零代码的快速体验,到标准化的API集成,再到最高安全级别的私有化部署;从丰富的“模型超市”,到坚实的“智算底座”,再到充满想象空间的“资源广场”——蓝耘元生代MaaS平台展现出的全面性,使其不再仅仅是一个工具提供商,而更像是一个AI时代的赋能者和生态共建者。

对于身处AI浪潮中的每一位开发者、创业者和企业决策者而言,选择一个MaaS平台,就是选择一个长期的技术合作伙伴。这份评测报告,如同一座灯塔,照亮了性能的航道。而蓝耘元生代凭借其展现出的综合实力,无疑已经证明,它有能力成为那艘能够载着合作伙伴,稳定、快速地驶向AI应用更广阔、更深邃未来的可靠航船。

https://console.lanyun.net/#/register?promoterCode=5663b8b127

更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)