建议收藏:大模型技术深度剖析:小白也能懂的LLM核心原理

本文详细解析了大模型的核心技术架构,包括主流开源模型体系、Attention机制原理与变体、训练目标、涌现能力成因,以及为何LLM多采用Decoder-only结构。同时深入探讨了Layer Normalization技术、各类激活函数的优缺点,以及FlashAttention等优化方法,为读者提供大模型从理论到实践的全面技术指导。

01 主流开源模型体系

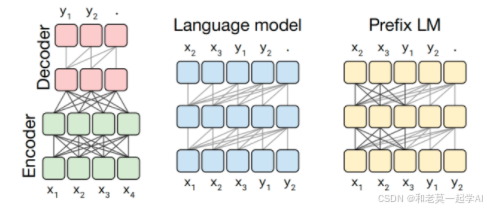

目前主流的开源大语言模型体系大致分为三类:

Prefix Decoder 系:

- 输入端:双向注意力(类似 Encoder)

- 输出端:单向注意力(类似 Decoder)

- 代表模型:ChatGLM、ChatGLM2、U-PaLM

- 特点:prefix 部分 token 互相可见,属于 Encoder-Decoder 折中方案

- 缺点:训练效率低

Causal Decoder 系:

- 注意力:严格自回归单向注意力,即从左到右

- 代表模型:LLaMA 系列及衍生物

- 特点:预训练和下游任务完全一致,zero-shot 表现最好

- 优点:训练效率高、zero-shot 能力强,具备涌现能力

- 缺点:输入语义理解能力相对不足

Encoder-Decoder 系:

- 输入端:双向注意力(更充分的语义理解)

- 输出端:单向注意力(生成时遵循因果性)

- 代表模型:T5、Flan-T5、BART

- 特点:在理解类任务表现好

- 缺点:长文本生成表现差,训练效率低

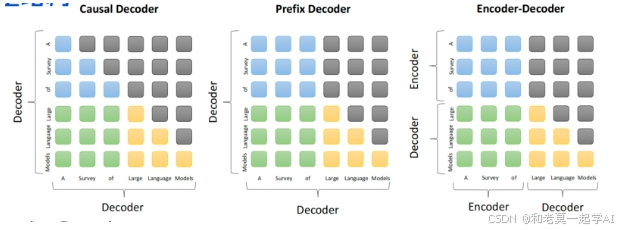

02 Attention Mask 的区别

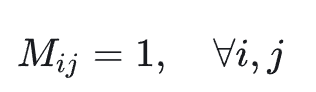

设输入序列长度为 n,attention mask 矩阵 M ∈ ℝⁿˣⁿ:

(1)Encoder(双向注意力)

所有 token 都能互相看到,语义理解。

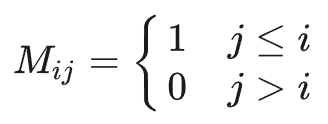

(2)Causal Decoder(单向注意力)

当前位置只能看到自身与之前的 token,因果律。

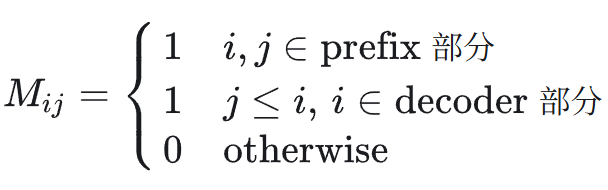

(3)Prefix Decoder(折中)

03 大模型训练目标

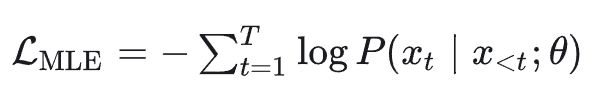

(1)最大似然估计(MLE)

根据已出现的 token,预测下一个 token(作文):

如下:

- Causal Decoder:在所有 token 上计算损失

- Prefix Decoder:仅在输出部分计算损失

(2)去噪自编码器(Denoising Autoencoder)

随机替换/打乱文本段,让模型恢复原始文本(完形):

如下:

- 其中 x̃ 表示被随机破坏的输入

- 代表模型:T5、GLM-130B

- 难点:实现更复杂,训练效率更低

04 涌现能力的原因(猜测)

复杂任务由多个子任务组成,子任务性能随模型规模平滑提升,但整体任务指标可能出现“跳变”,表现为涌现能力。

模型容量与表示能力的非线性增强,随着参数量增加,模型可能跨越某种“能力门槛”。

比如我们假设某个任务 T 有 5 个子任务 Sub-T 构成,每个 sub-T 随着模型增长,指标从 40% 提升到 60%,但是最终任务的指标只从 1.1% 提升到了 7%,也就是说宏观上看到了涌现现象,但是子任务效果其实是平滑增长的。

05 为何大多数 LLM 采用 Decoder-only 结构?

原因如下:

- Zero-shot 能力强:无需大量标注数据,也能在自监督学习下发挥最好性能。

- 训练效率高:与下游推理完全一致,工程更简洁。

- 理论上更优:Encoder 的双向注意力在生成任务中可能引入低秩问题,削弱表达能力。

- 参数利用效率:同等参数量下,Encoder-Decoder 结构分摊了参数;Decoder-only 全部用于生成,更高效。

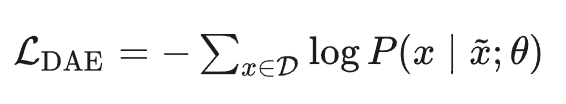

06 Layer normalization

(1)Layer Norm

如下:

- μ:特征的均值

- σ:标准差,归一化的缩放因子

- γ:可训练的缩放参数

- β:可训练的偏移参数

- ε:防止除零的小常数

Layer Norm 会对输入的每个 token 向量 按维度标准化,使其均值为 0、方差为 1,然后再通过 γ,β 学习恢复合适的分布。

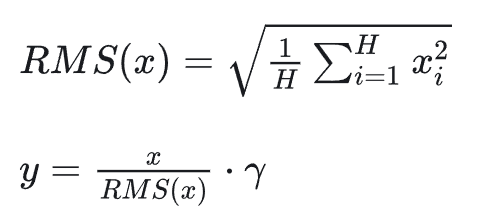

(2)RMS Norm

RMSNorm 移除了均值项,只保留均方根 (Root Mean Square):

如下:

- 无 β 偏移项

- 只保留缩放参数 γ

- 计算更快,对训练稳定性也有帮助

RMS Norm 只控制输入的 尺度(scale),不调整均值,因此更轻量,常用于大型模型(如 GPT-3 变体、PaLM)。

RMS Norm 简化了 Layer Norm ,去除掉计算均值进行平移的部分。对比 LN,RMS Norm 的计算速度更快。效果基本相当,甚至略有提升。

(3)Deep Norm

Deep Norm 主要是为了解决训练非常深的 Transformer 时梯度不稳定的问题(比如 100+ 层):

- 执行 Layer Norm 之前,up-scale 了残差连接(alpha>1);

- 初始化阶段 down-scale 了模型参数(beta<1)

残差形式:

其中 α = 1/√(2N),N 为层数。在层与层之间的残差路径上控制信息流强度。这样可以避免残差累加过大导致梯度爆炸。

import torch.nn as nn

def deepnorm_init(w):

if any(name in w.name for name in ['ffn', 'v_proj', 'out_proj']):

nn.init.xavier_normal_(w, gain=math.sqrt(2.0))

elif any(name in w.name for name in ['q_proj', 'k_proj']):

nn.init.xavier_normal_(w, gain=1.0)

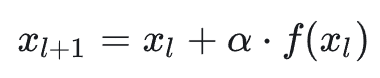

LN 在 LLMs 中的不同位置区别?

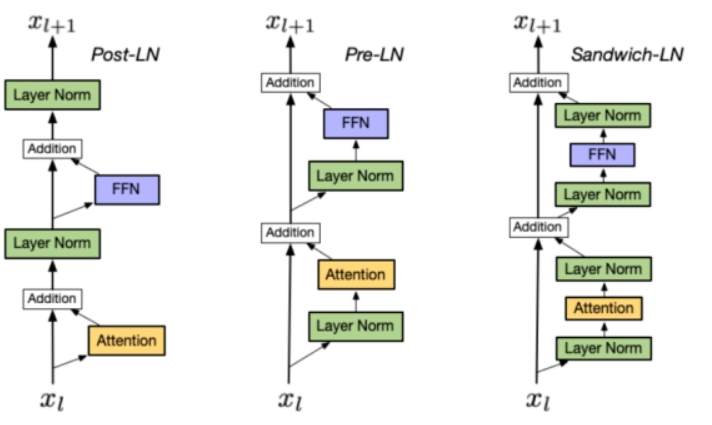

Post-LN:

- 位置:layer norm 在残差链接之后

- 缺点:Post-LN 在深层的梯度范式逐渐增大,导致使用 post-LN 的深层 transformer 容易出现训练不稳定的问题

- 输出质量高,深层训练难

Pre-LN:

- 位置:layer norm 在残差链接中

- 优点:相比于 Post-LN,Pre-LN 在深层的梯度范式近似相等,所以使用 Pre-LN 的深层 transformer 训练更稳定,可以缓解训练不稳定问题

- 缺点:相比于 Post-LN,Pre-LN 的模型效果略差

- 深层稳定,略牺牲输出质量

Sandwich-LN:

- 位置:在 pre-LN 的基础上,额外插入了一个 layer norm

- 优点:Cogview 用来避免值爆炸的问题

- 缺点:训练不稳定,可能会导致训练崩溃。

- 极深防爆,普通训练易崩

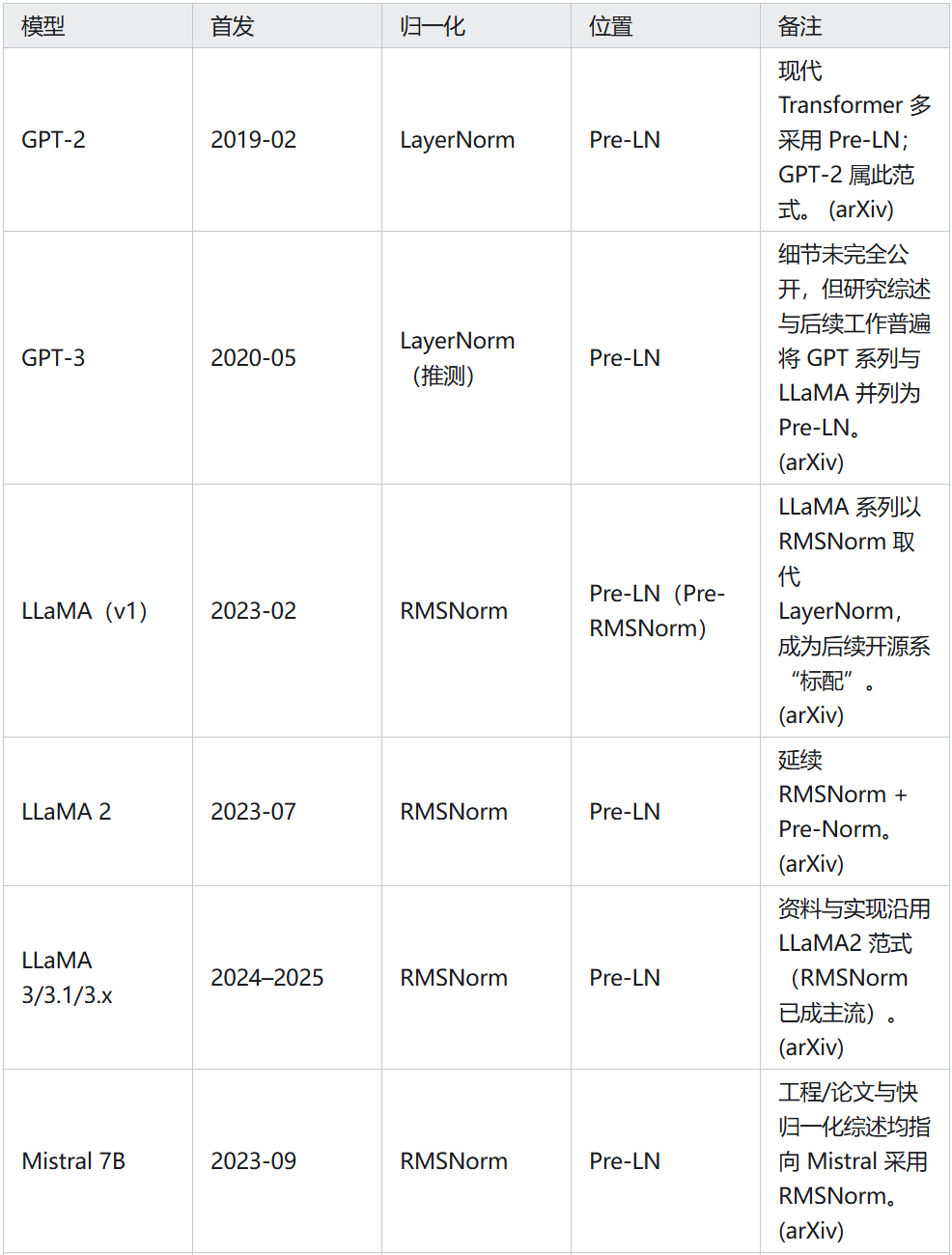

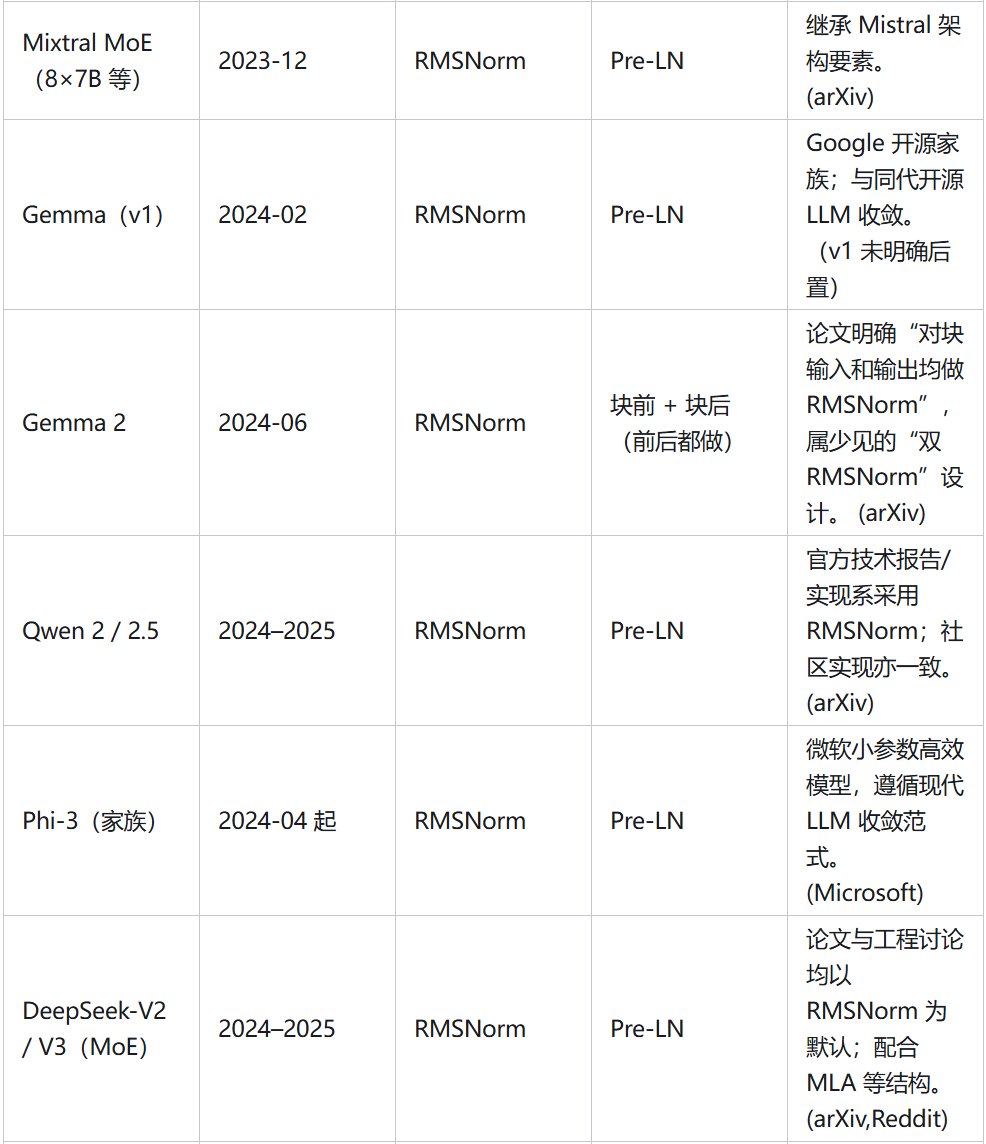

LLMs 各模型分别用了哪种 Layer normalization?

07 LLMs 激活函数

FFN(前馈层)基本计算公式:

如下:

- 输入:向量 x ∈ ℝᵈ

- 权重:

- W₁ ∈ ℝᵈˣᵈᶠᶠ

- W₂ ∈ ℝᵈᶠᶠˣᵈ

- 偏置:b₁, b₂

- 激活函数:f(·) 可以是 ReLU / GeLU / Swish 等

- 中间维度:dᶠᶠ = 4d(通常 Transformer 默认 4 倍扩展)

FFN 是在每个 token 上独立应用的两层 MLP。先升维(扩展到更高维度空间),再激活,再降维回去。

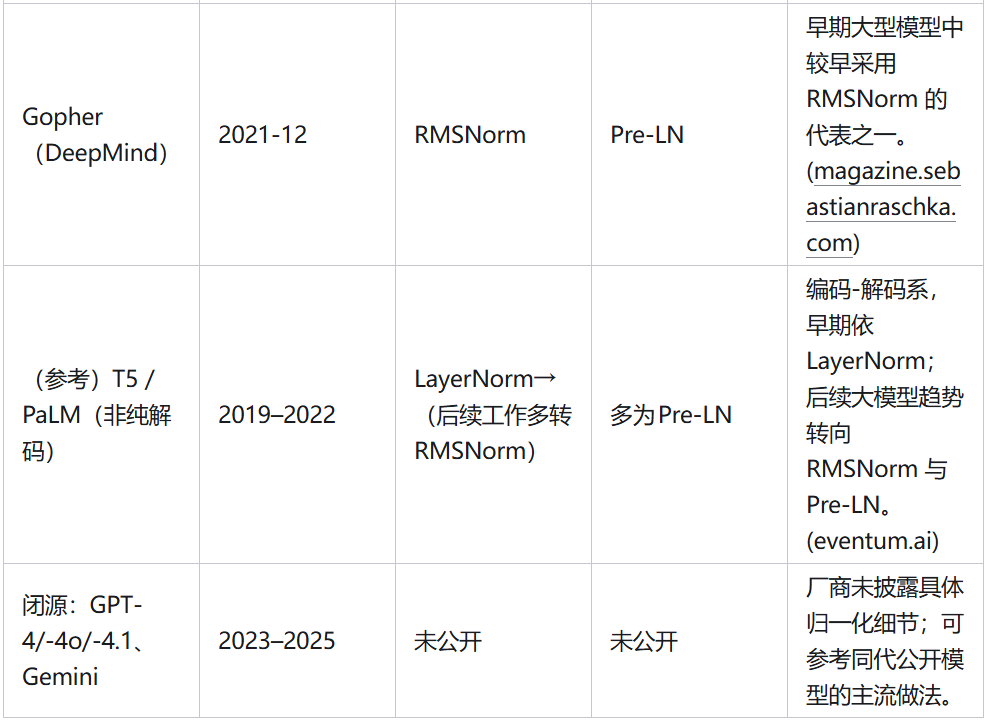

GeLU 激活函数:

如下:

- 特点:平滑版本的 ReLU,不是硬性截断,而是概率化地保留输入。

- 效果:对小值衰减,对大值接近线性。让模型既保留微弱信号,又对强信号线性响应,从而提高表达力和训练稳定性。

- 应用:BERT、GPT 系列广泛采用 GeLU。

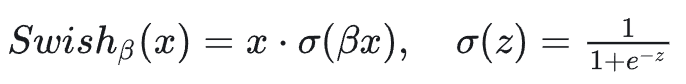

Swish 激活函数:

如下:

- 特点:平滑、非单调激活函数,比 ReLU/GeLU 更灵活。

- 效果:根据输入大小平滑放大或抑制信号,使信息流更灵活且梯度传播更稳定。

- 特殊情况:当 β=1 时就是常见的 Swish。

- 应用:在 EfficientNet、部分 LLM 变种中使用。

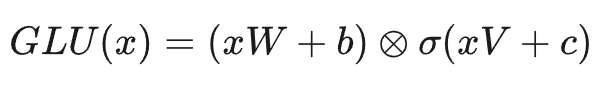

GLU(门控线性单元):

如下:

- ⊗ 表示逐元素乘法

- W, V ∈ ℝᵈˣᵈᶠᶠ

- 输出由“值部分”和“门控部分”组合而成。

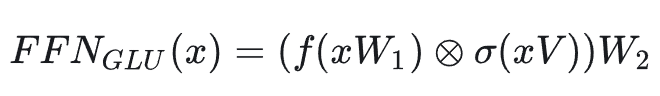

用 GLU 替换 FFN 的写法:

引入门控机制可以选择性地传递信息,类似 LSTM 的思想。允许重要信息通过,提高表达能力同时控制计算冗余。

GeLU-GLU 变体:

如下:

- 值路径:xW 经过 GeLU 激活

- 门路径:xV 直接作为调制因子

- 应用:T5(Google 的大规模预训练模型)采用 GeGLU。

- 把平滑激活和门控结合,在 FFN 中既筛选重要特征,又可调节信息流,让模型表达力增强且训练稳定。

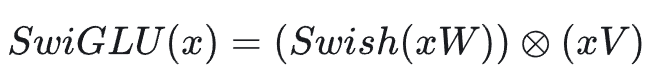

Swish-GLU 变体:

如下:

- 值路径:xW 经过 Swish 激活

- 门路径:xV 直接作为调制因子

- 应用:PaLM(Google 超大规模 LLM)采用 SwiGLU。

- 将柔性调节(Swish)与门控结合,使 FFN 在保留细微信号的同时有选择性地传递信息,优化梯度流和训练稳定性,尤其适合超大模型。

参数量比较:

- 标准 FFN:2 个权重矩阵(W₁, W₂),中间维度通常是 4d。

- GLU 变体:需要 3 个权重矩阵(W, V, W₂),为了控制参数量,中间维度通常改为 (2/3) · 4d = 8/3 d。这样总体参数和计算量与标准 FFN 大致持平。

LLMs 中常用的激活函数选择:

08 Attention

传统 Attention 存在哪些问题?

- 传统 Attention 存在 上下文长度 约束问题;

- 传统 Attention 速度慢,内存占用大;

Attention 优化方向:

- 提升上下文长度

- 加速、减少内存占用

Attention 变体有哪些?

- 稀疏 attention。将稀疏偏差引入 attention 机制可以降低了复杂性;

- 线性化 attention。解开 attention 矩阵与内核特征图,然后以相反的顺序计算 attention 以实现线性复杂度;

- 原型和内存压缩。这类方法减少了查询或键值记忆对的数量,以减少注意力矩阵的大小;

- 低阶 self-Attention。这一系列工作捕获了 self-Attention 的低阶属性;

- Attention 与先验。该研究探索了用先验 attention 分布来补充或替代标准 attention;

- 改进多头机制。该系列研究探索了不同的替代多头机制。

Multi-head Attention 存在什么问题?

- 训练:不会显著影响训练过程,训练速度不变,会引起非常细微的模型效果损失;

- 推理:反复加载 KV cache , 导致内存开销大,性能是内存受限;

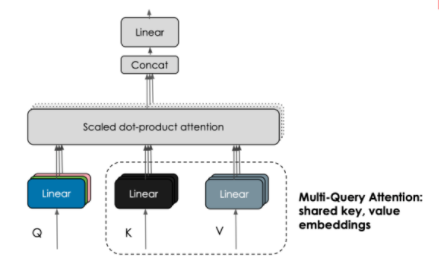

介绍 Multi-Query Attention?

Multi-Query Attention 在所有注意力头上共享 key 和 value。

对比 Multi-head Attention 和 Multi-Query Attention?

- Multi-head Attention:每个注意力头都有各自的 query、key 和 value。

- Multi-query Attention:在所有的注意力头上共享 key 和 value。

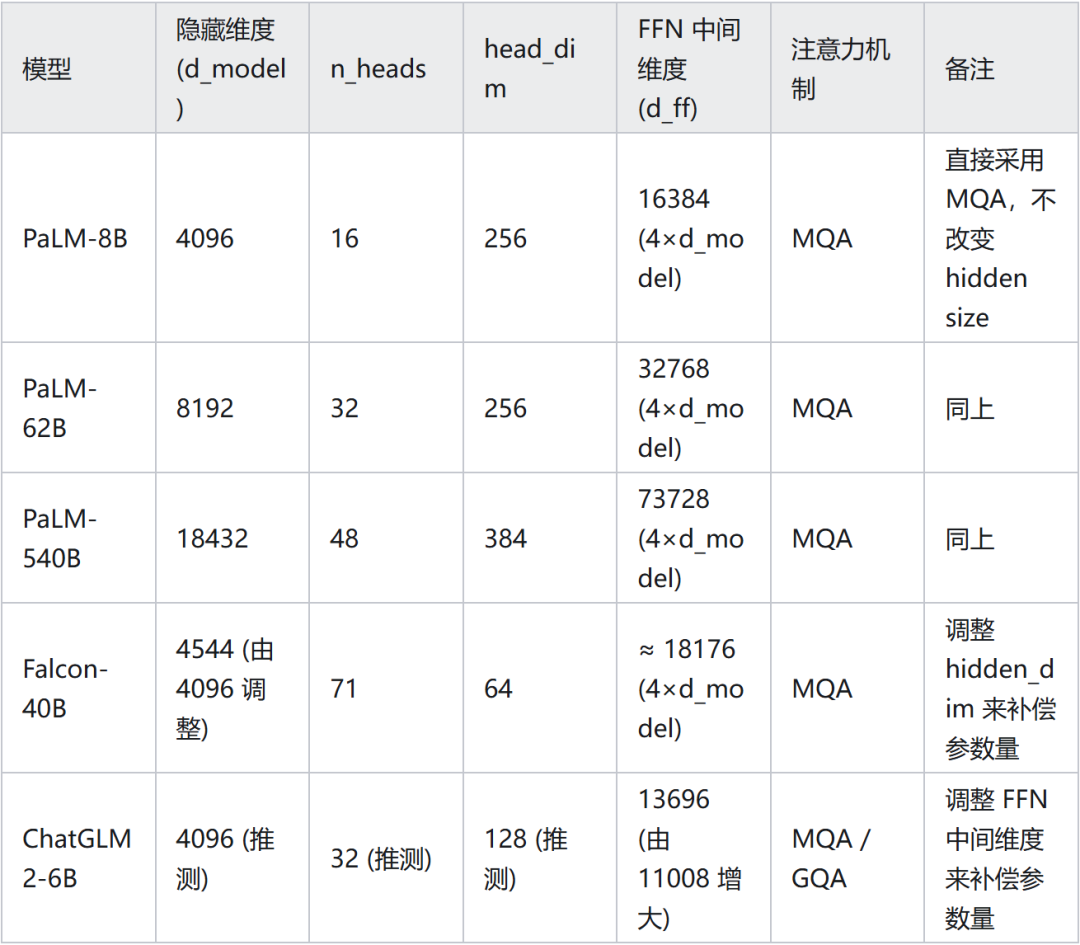

PaLM:直接使用 Multi-query Attention,保持 hidden size 和 FFN 结构 不变。

Falcon:为了保持总参数量一致,将隐藏维度从 4096 增大到 4544,多余参数分配给 Attention 和 FFN。

ChatGLM2-6B:采用 MQA / GQA 混合策略,将 FFN 中间维度从 11008 增加到 13696,多余参数分配给 FFN。

Multi-Query Attention 这样做的好处是什么?

减少 KV cache 的大小,减少显存占用,提升推理速度。

有哪些模型是使用 Multi-Query Attention?

代表模型:PaLM、ChatGLM2、Falcon 等

什么是 Grouped-query Attention?

介于 multi head 和 multi query 之间,多个 key 和 value。

有哪些大模型使用 Grouped-query Attention?

ChatGLM2,LLaMA2-34B/70B 使用了 Grouped query attention。

FlashAttention:

- 核心:用分块 softmax 等价替代传统 softmax

- 优点:节约 HBM,高效利用 SRAM,省显存,提速度

- 代表模型:Meta 推出的开源大模型 LLaMA,阿联酋推出的开源大模型 Falcon 都使用了 Flash Attention 来加速计算和节省显存

- 关键词:HBM、SRAM、分块 Softmax、重计算、Kernel 融合。

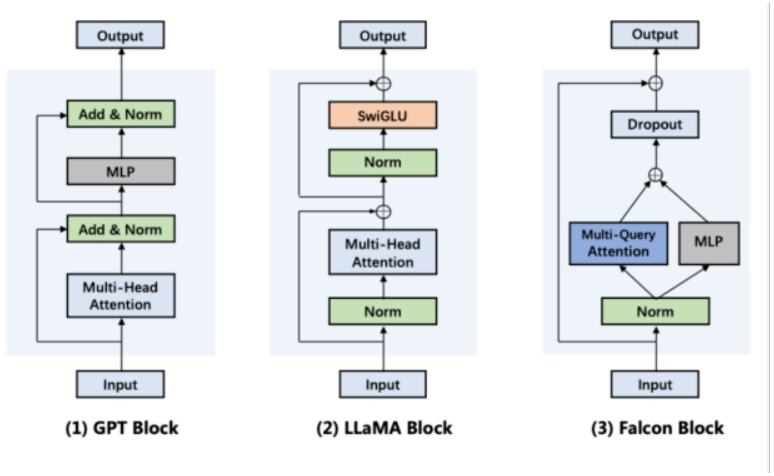

并行 transformer block:

- 用并行公式替换了串行,提升了 15%的训练速度。

- 在 8B 参数量规模,会有轻微的模型效果损失;在 62B 参数量规模,就不会损失模型效果。

- Falcon、PaLM 都使用了该技术来加速训练

普通人如何抓住AI大模型的风口?

领取方式在文末

为什么要学习大模型?

目前AI大模型的技术岗位与能力培养随着人工智能技术的迅速发展和应用 , 大模型作为其中的重要组成部分 , 正逐渐成为推动人工智能发展的重要引擎 。大模型以其强大的数据处理和模式识别能力, 广泛应用于自然语言处理 、计算机视觉 、 智能推荐等领域 ,为各行各业带来了革命性的改变和机遇 。

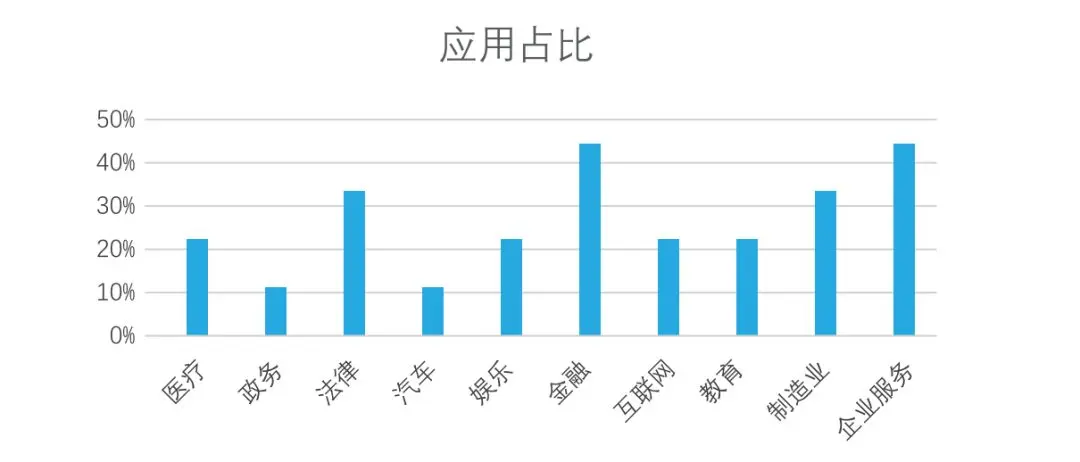

目前,开源人工智能大模型已应用于医疗、政务、法律、汽车、娱乐、金融、互联网、教育、制造业、企业服务等多个场景,其中,应用于金融、企业服务、制造业和法律领域的大模型在本次调研中占比超过 30%。

随着AI大模型技术的迅速发展,相关岗位的需求也日益增加。大模型产业链催生了一批高薪新职业:

人工智能大潮已来,不加入就可能被淘汰。如果你是技术人,尤其是互联网从业者,现在就开始学习AI大模型技术,真的是给你的人生一个重要建议!

最后

只要你真心想学习AI大模型技术,这份精心整理的学习资料我愿意无偿分享给你,但是想学技术去乱搞的人别来找我!

在当前这个人工智能高速发展的时代,AI大模型正在深刻改变各行各业。我国对高水平AI人才的需求也日益增长,真正懂技术、能落地的人才依旧紧缺。我也希望通过这份资料,能够帮助更多有志于AI领域的朋友入门并深入学习。

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

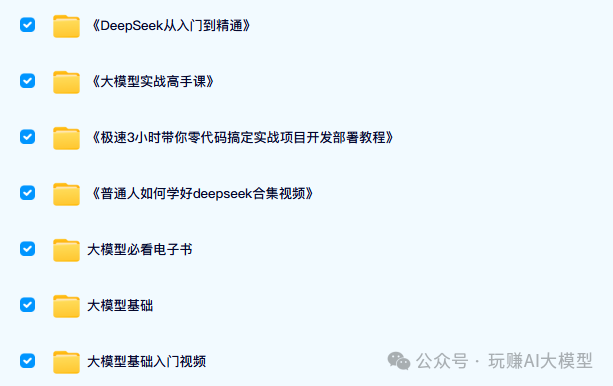

大模型全套学习资料展示

自我们与MoPaaS魔泊云合作以来,我们不断打磨课程体系与技术内容,在细节上精益求精,同时在技术层面也新增了许多前沿且实用的内容,力求为大家带来更系统、更实战、更落地的大模型学习体验。

希望这份系统、实用的大模型学习路径,能够帮助你从零入门,进阶到实战,真正掌握AI时代的核心技能!

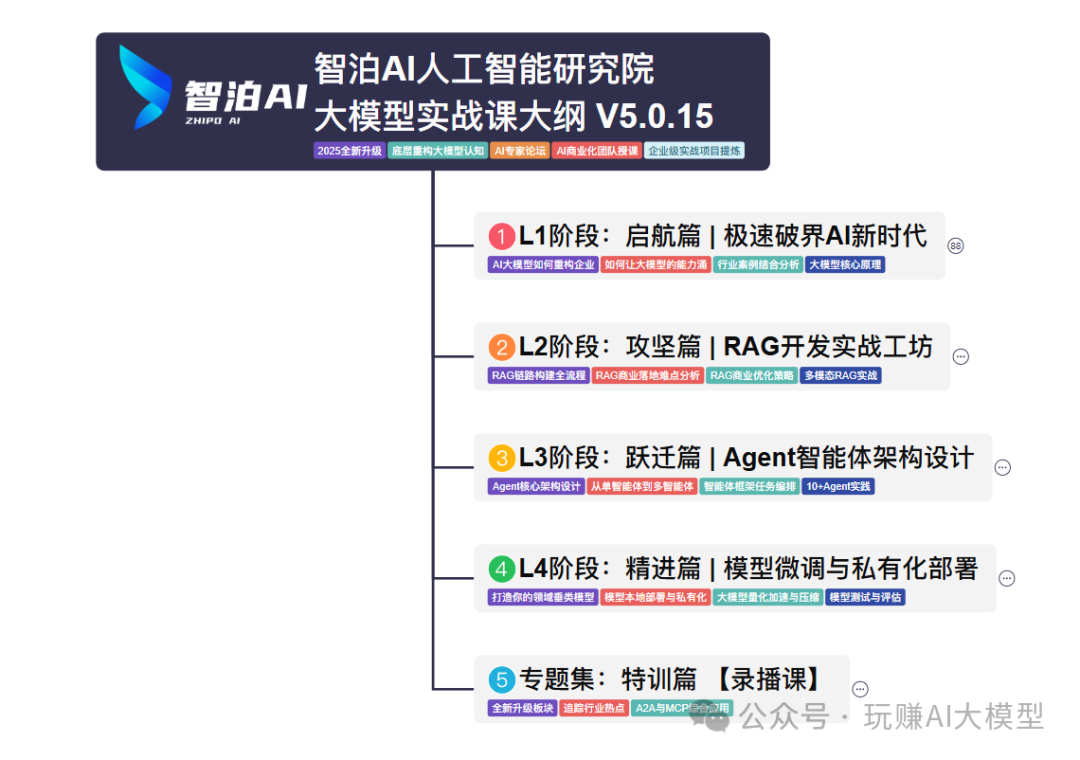

01 教学内容

-

从零到精通完整闭环:【基础理论 →RAG开发 → Agent设计 → 模型微调与私有化部署调→热门技术】5大模块,内容比传统教材更贴近企业实战!

-

大量真实项目案例: 带你亲自上手搞数据清洗、模型调优这些硬核操作,把课本知识变成真本事!

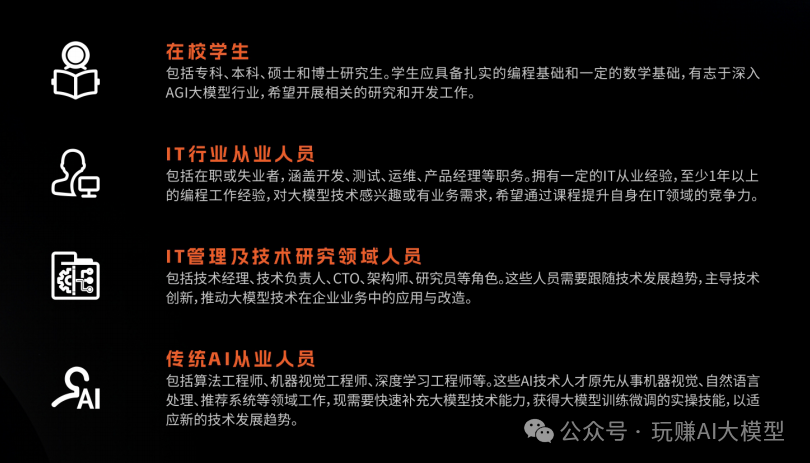

02适学人群

应届毕业生: 无工作经验但想要系统学习AI大模型技术,期待通过实战项目掌握核心技术。

零基础转型: 非技术背景但关注AI应用场景,计划通过低代码工具实现“AI+行业”跨界。

业务赋能突破瓶颈: 传统开发者(Java/前端等)学习Transformer架构与LangChain框架,向AI全栈工程师转型。

vx扫描下方二维码即可

本教程比较珍贵,仅限大家自行学习,不要传播!更严禁商用!

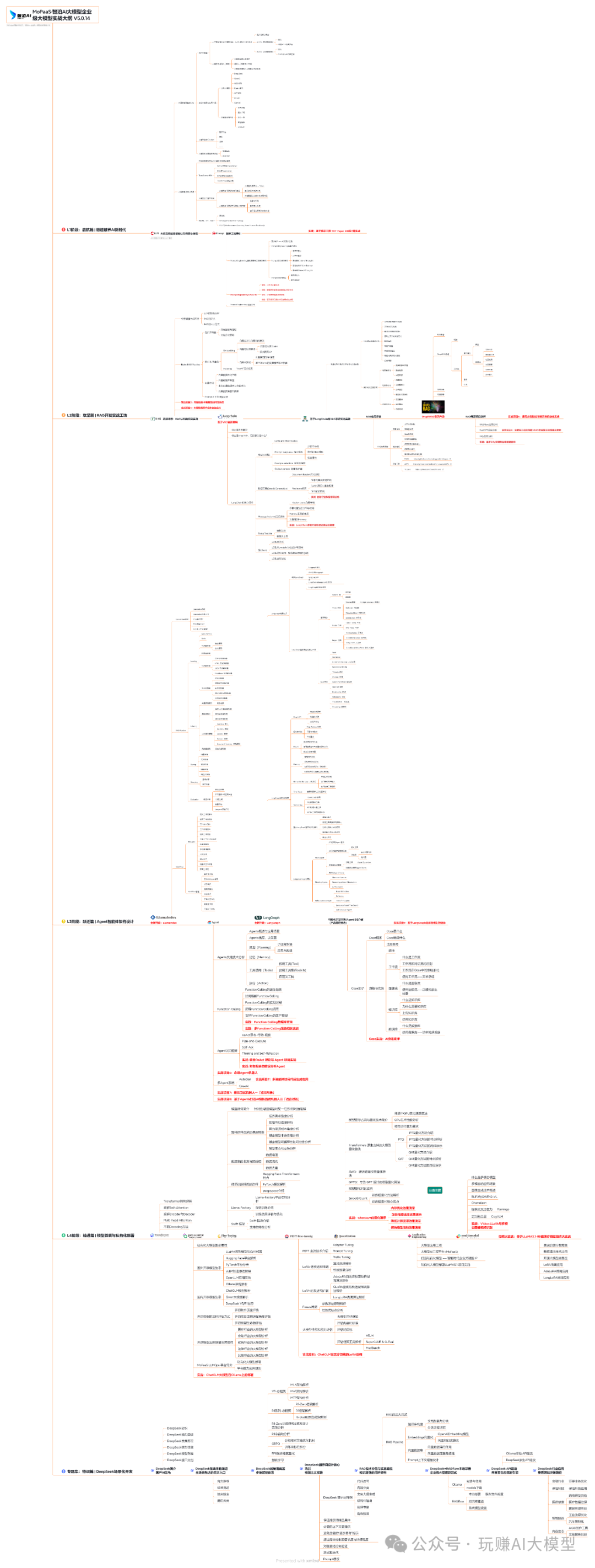

03 入门到进阶学习路线图

大模型学习路线图,整体分为5个大的阶段:

04 视频和书籍PDF合集

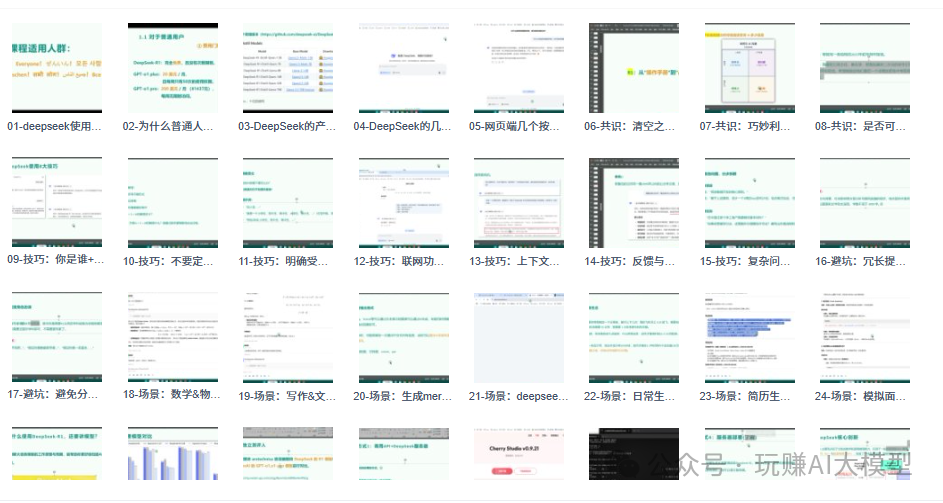

从0到掌握主流大模型技术视频教程(涵盖模型训练、微调、RAG、LangChain、Agent开发等实战方向)

新手必备的大模型学习PDF书单来了!全是硬核知识,帮你少走弯路(不吹牛,真有用)

05 行业报告+白皮书合集

收集70+报告与白皮书,了解行业最新动态!

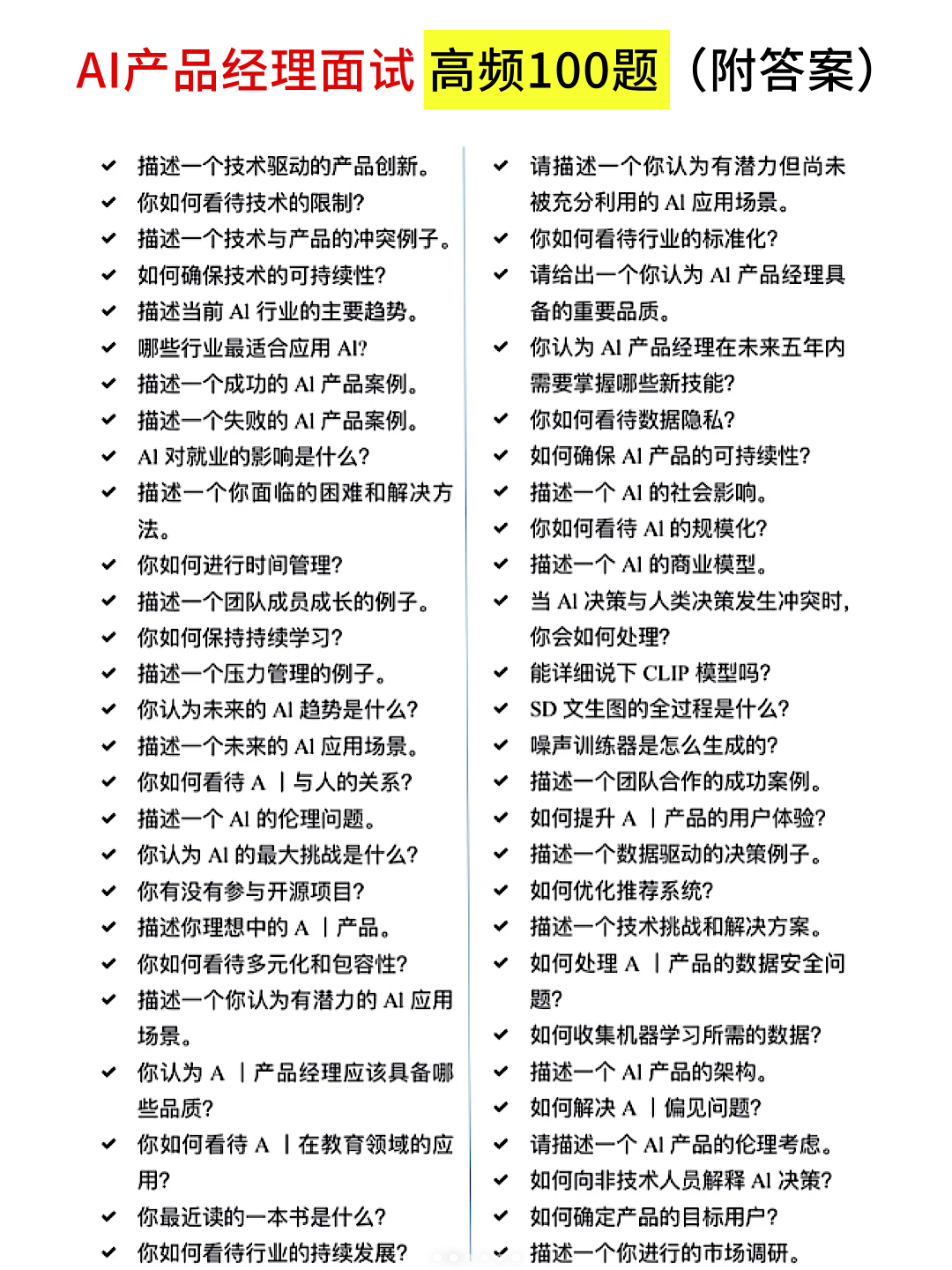

06 90+份面试题/经验

AI大模型岗位面试经验总结(谁学技术不是为了赚$呢,找个好的岗位很重要)

07 deepseek部署包+技巧大全

由于篇幅有限

只展示部分资料

并且还在持续更新中…

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

更多推荐

已为社区贡献98条内容

已为社区贡献98条内容

所有评论(0)