语义网络对人工智能自然语言处理中深层语义分析的影响与启示

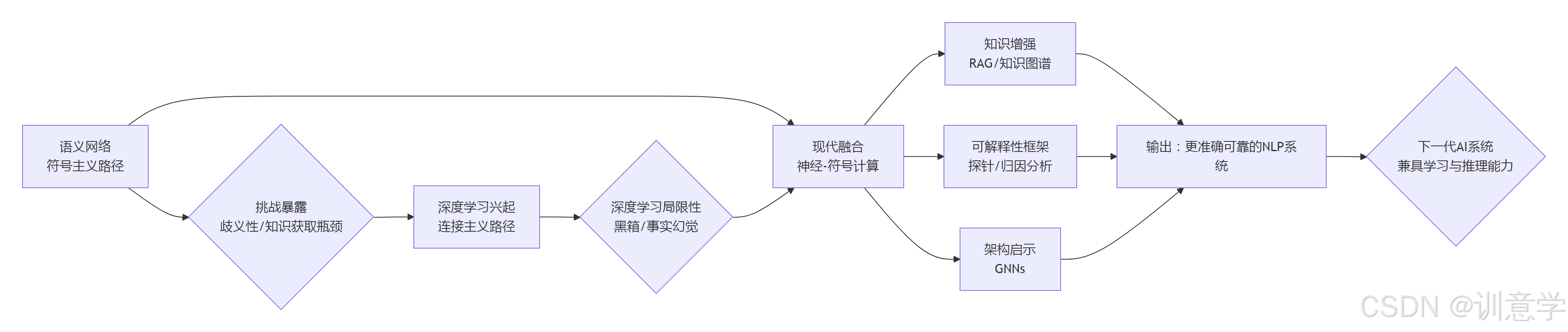

语义网络与深度学习在自然语言处理中的融合演进 摘要:本文探讨了语义网络在AI自然语言处理中的历史影响与现代价值。语义网络作为早期知识表示方法,通过结构化概念关系为语义分析奠定基础。随着深度学习兴起,分布式表示成为主流,但语义网络仍以知识增强、可解释性提升和架构启发等方式与深度学习融合。当前研究正探索神经符号计算新范式,结合深度学习的泛化能力与符号知识的精确推理,以解决模型事实性、推理能力等瓶颈。这

摘要

本报告旨在深入探讨语义网络(Semantic Network)这一经典知识表示方法,在人工智能(AI)特别是自然语言处理(NLP)领域的深层语义分析中所产生的历史影响与未来启示。报告首先回顾了语义网络的起源及其在早期符号主义AI中的核心作用,阐明了其为机器“理解”语言意义所奠定的概念基础。随后,报告分析了随着深度学习范式的兴起,以分布式表示为核心的语义分析方法如何成为主流,并与语义网络的显式、结构化知识表示形成对比。本报告的核心部分将详细论述,在当前以大型语言模型(LLMs)为代表的深度学习时代,语义网络并非被完全取代,而是以新的形式与深度学习模型进行融合,主要体现在知识增强、模型可解释性以及启发新型网络架构等方面。最后,报告将总结这一演进过程中的挑战,并展望二者深度融合的未来趋势,即构建兼具深度学习的泛化能力与符号知识的精确性和可解释性的下一代AI系统。

1. 引言:语义分析的双重路径——从显式知识到内隐表示

自然语言处理的终极目标之一是实现机器对人类语言意义的深层理解,即深层语义分析。在AI的发展历程中,实现这一目标主要循着两条技术路径演进:一条是以语义网络为代表的符号主义路径,另一条是以深度学习为核心的连接主义路径。

语义网络作为一种早期的知识表示框架,其核心思想是通过节点(代表概念)和带标签的边(代表概念间的语义关系)来构建一个知识图谱 。例如,“鸟”是一个节点,“会飞”是另一个节点,通过一条“能力”的边连接起来。这种方法旨在以一种结构化、计算机可读的方式显式地模拟人类的知识结构和联想记忆 。在NLP的早期阶段,语义网络是自然语言理解(NLU)任务的核心技术之一,被用于词义消歧、主题识别和简单的问答系统 。

然而,随着数据规模的爆炸式增长和计算能力的飞跃,深度学习模型,特别是基于Transformer架构的大型语言模型 在NLP领域取得了前所未有的成功。这些模型通过在海量文本上进行预训练,学习到词语和句子在特定上下文中的分布式向量表示(词嵌入),从而能够“内隐地”捕捉复杂的语法和语义关系 。这种端到端的学习方式绕过了手动构建知识库的繁琐过程,能够处理更复杂、模糊和上下文丰富的文本 。

尽管深度学习模型在各项NLP任务基准上表现优异 但其“黑箱”特性和对常识知识推理的局限性也日益凸显 。这促使研究界重新审视符号主义方法的价值。因此,本报告的核心议题是:作为符号主义代表的语义网络,在被深度学习的浪潮“超越”后,究竟是以何种方式继续影响和启发着当今的深层语义分析研究?

2. 语义网络的奠基性影响:设定语义分析的目标与框架

虽然现代NLP技术在实现路径上与传统语义网络大相径庭,但后者的历史贡献和思想精髓构成了前者发展的概念基础和追求目标。

2.1 确立了“关系”在语义理解中的核心地位

语义网络的根本出发点是:一个概念的意义并非孤立存在,而是在其与其他概念的关系网络中被定义 。例如,理解“苹果”这一概念,不仅要知道它是一种水果,还要知道它“可食用”、“长在树上”、“与牛顿有关”等一系列关系。这一思想深刻地影响了后来的NLP研究。

从早期的 分布式语义模型(DSMs) 到现代的 词嵌入(Word Embeddings) 技术如Word2Vec和GloVe 其核心假设——“一个词的意义由其上下文决定”——本质上是“关系定义意义”思想在统计和向量空间中的体现。这些模型通过分析词语的共现关系,将语义关系隐式地编码到高维向量空间中,使得向量之间的几何关系(如距离、方向)能够对应词语之间的语义关系(如相似性、类比)。

2.2 为知识表示和推理提供了形式化蓝图

语义网络是AI领域最早尝试将无序的人类知识进行形式化和结构化表示的努力之一 。它通过定义实体(节点)和关系(边),为构建大规模知识库(如WordNet 提供了理论框架。这种将知识图谱化的思想,直接催生了现代的 知识图谱(Knowledge Graphs)。

虽然深度学习模型能够从数据中学习模式,但它们在处理需要精确事实和逻辑推理的任务时常常会出错或产生“幻觉”。语义网络所代表的结构化知识,恰好可以弥补这一缺陷。它为机器提供了一个关于世界事实的“骨架”,使得模型不仅能进行模式匹配,还能在此基础上进行更可靠的推理。这种思想启发了当前将知识图谱融入深度学习模型的研究方向 。

2.3 揭示了早期语义分析的挑战与局限

语义网络的应用也暴露了深层语义分析的诸多根本性挑战,这些挑战至今仍是NLP领域研究的重点:

- 歧义性(Ambiguity): 一个词语在不同上下文中可以有多种含义,如何在语义网络中准确表示和消解歧 F义是一个难题 。

- 上下文依赖性(Context Dependency): 语言的意义高度依赖于情境,而静态的、通用的语义网络很难捕捉动态变化的上下文信息 。

- 知识获取瓶颈: 手动构建和维护大规模、高质量的语义网络成本极高,而自动化构建技术又面临准确性的挑战 。

这些早期实践中遇到的困难,反向推动了学术界探索新的技术路径,最终促成了能够自动从大规模非结构化数据中学习语义表示的深度学习方法的诞生和繁荣。

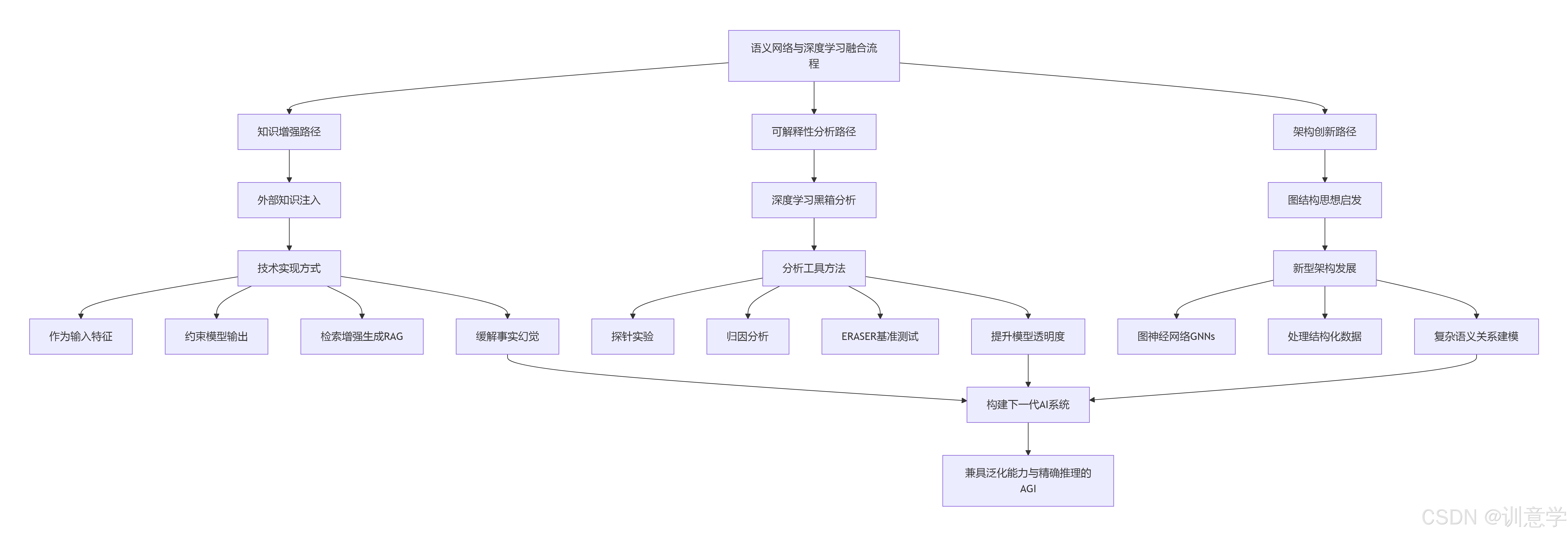

3. 现代综合:语义网络与深度学习的融合与互补

进入2020年以后,随着AI研究的深入,研究者们逐渐认识到纯粹的符号主义或连接主义路径都存在局限性 。因此,将语义网络(或其现代形式——知识图谱)与深度学习模型相结合,形成优势互补的混合模型,已成为深层语义分析领域的一个重要新兴趋势 。

3.1 知识增强:为深度模型注入外部知识

这是目前最主流的融合方式。其核心思想是利用语义网络中精确、结构化的事实知识来指导或约束深度学习模型的学习过程,从而提升模型在知识驱动型任务上的表现。

-

技术实现路径:

- 作为输入特征: 将知识图谱中的实体和关系嵌入为向量,与文本的词嵌入一同输入到深度学习模型(如BERT、LSTM)中,为模型提供额外的背景知识 。

- 约束模型输出: 在模型的训练或推理阶段,利用知识图谱中的事实作为约束条件。例如,在关系抽取任务中,如果模型预测了两个实体之间的一个新关系,可以查询知识图谱进行验证,从而过滤掉不符合事实的预测。

- 检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG): 在生成式任务中,当模型需要回答一个事实性问题时,首先从知识图谱(一种语义网络)中检索相关信息,然后将这些信息作为上下文提供给语言模型,引导其生成更准确、更可靠的答案 。有研究表明,结合开放世界语义网络和Transformer模型能够显著增强问答系统的上下文理解能力和性能 。

-

影响与价值: 这种融合方式能够有效缓解大型语言模型在事实准确性上的不足,减少“事实幻觉”,并增强其在专业领域(如医疗、金融)的语义理解和推理能力 。

3.2 可解释性框架:打开深度学习的“黑箱”

深度学习模型因其复杂的内部结构而被称为“黑箱”,我们很难直观地理解其做出某个决策的具体原因 。语义网络以其明确的结构和语义关系,为分析和解释深度模型的行为提供了一个有力的工具。

-

技术实现路径:

- 探针实验(Probing Experiments): 研究人员设计特定的探针任务,利用语义网络中的知识(如“猫”是“哺乳动物”)来测试深度模型内部的神经元激活或表示向量是否也蕴含了这种层级关系或语义属性 。通过这类实验,可以“探测”出模型在多大程度上自发地学习到了世界的结构化知识 。

- 归因分析(Attribution Analysis): 将模型的预测结果与知识图谱进行对比,可以分析模型的决策依据是来自数据统计模式还是外部知识。例如,当模型正确回答“法国的首都是哪里?”时,可以通过分析其注意力权重是否集中在与“法国”和“首都”相关的知识图谱节点上,来解释其推理过程。ERASER等基准测试数据集的提出,就是为了系统性地评估模型的可解释性 。

-

影响与价值: 借助语义网络,我们可以从“模型表现如何”的评估,深入到“模型学到了什么以及如何学到的”的理解层面,这对于提升模型的可靠性、公平性和安全性至关重要 。

3.3 架构启示:启发图神经网络等新型结构

语义网络的图结构(节点和边)思想,直接启发了近年来在NLP领域备受关注的 图神经网络(Graph Neural Networks, GNNs)。

- 技术关联: GNNs专门用于处理图结构数据。在NLP中,一个句子可以被解析成一个依存句法树或抽象语义表示(AMR)图,这本质上就是一种局部的、动态的语义网络。GNNs可以在这种图结构上进行信息传播和聚合,从而能够显式地建模词语之间长距离的、非连续的句法和语义依赖关系 。

- 应用案例: 在关系抽取、事件抽取、语义角色标注等需要精准捕捉句子结构和实体关系的复杂任务中,基于GNN的方法展现出了独特的优势。它继承了语义网络对“关系”建模的关注,并将其与深度学习的端到端学习能力相结合。

4. 挑战与未来展望

尽管语义网络与深度学习的融合展现出巨大潜力,但仍面临诸多挑战:

- 表示对齐的挑战: 如何有效地将符号化的、离散的知识(语义网络)与分布式的、连续的向量表示(深度学习)进行对齐和融合,是一个核心技术难题。

- 知识的动态性与可扩展性: 现实世界的知识是不断更新的,而大多数知识图谱是相对静态的。如何构建能够动态演化并与深度模型实时交互的知识系统,是未来研究的关键。

- 评估体系的缺失: 目前缺乏专门用于评估融合模型在“深层语义分析”方面性能的标准化基准和指标 。现有的NLP评估基准(如GLUE, SuperGLUE 更多关注任务表现,而难以衡量模型真正的理解和推理深度。

展望未来,语义网络与深度学习的结合将朝着更深层次的“神经-符号计算”(Neuro-Symbolic Computing)方向发展。未来的AI系统将不再是单一范式的产物,而是:

- 底层依靠大规模预训练模型从海量数据中学习泛化的、内隐的语义表示。

- 上层则构建一个动态、可推理的符号知识层(高级语义网络),负责逻辑推理、因果分析和可解释决策。

- 两者之间通过复杂的交互机制(如注意力、记忆网络等)实现无缝通信,让模型既能“感知”又能“思考”。

这种融合范式被认为是实现通用人工智能(AGI)的潜在路径之一,它旨在结合两种方法的优点:深度学习的强大模式识别和泛化能力,以及符号系统的推理能力和透明度 。

5. 结论

语义网络对人工智能自然语言处理中深层语义分析的影响,经历了一个从奠基到被超越,再到融合共生的演进过程。它最初为机器理解语言定义了目标和框架,即通过显式表示概念及其关系来构建意义。随着深度学习的兴起,这一目标通过学习海量数据中的内隐分布式表示得以在更大规模上实现。

在当前(2025年),语义网络及其现代形态(知识图谱)的价值正被重新认识。它不再是深度学习的替代品,而是作为一种重要的补充力量,通过知识增强、提供可解释性视角和启发新模型架构等方式,深刻地影响着深层语义分析的发展。语义网络提供的结构化、符号化的知识,正在成为解决当前深度学习模型在事实性、推理能力和透明度方面瓶颈的关键。

最终,语义网络所代表的“知识”与深度学习所代表的“学习”的深度融合,将共同推动NLP朝着更接近人类智能的深层语义理解迈进,构建出既博学又善于思考的下一代人工智能系统。

更多推荐

已为社区贡献28条内容

已为社区贡献28条内容

所有评论(0)