解锁数据世界的隐藏秩序:拓扑排序与关键路径

本文深入探讨了拓扑排序与关键路径的理论及应用。拓扑排序通过Kahn算法和DFS算法对有向无环图进行线性排序,确保任务依赖关系得到满足;关键路径则确定项目中最长活动序列,揭示项目最短工期和关键任务。文章详细介绍了两种算法的实现步骤,并通过电商平台开发案例展示了关键路径的计算过程。在项目管理中,二者的结合能有效指导资源分配、进度监控和风险管理。随着技术发展,这些算法在人工智能、物联网等领域的应用前景广

目录

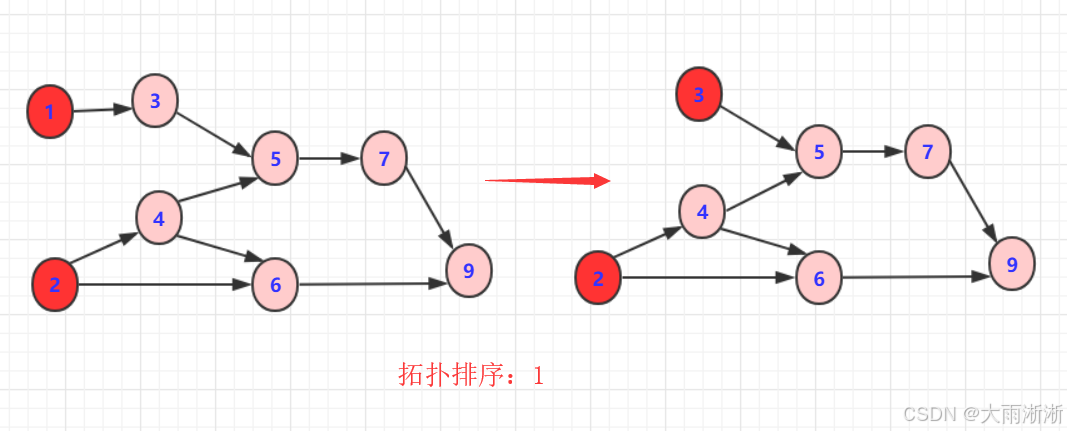

一、数据结构的奇妙之旅:从认识拓扑排序开始

在我们的日常生活中,常常会遇到各种任务之间存在依赖关系的场景。比如,你计划做一顿丰盛的晚餐,在煎牛排之前,需要先准备好牛排、调料,并且预热好煎锅;编写代码实现一个功能时,可能需要先引入相关的库,定义好函数和变量,然后才能进行具体的逻辑实现。这些任务之间的先后顺序,就如同数据结构中的拓扑排序。

拓扑排序是一种针对有向无环图(Directed Acyclic Graph,简称 DAG)的排序算法 。它的主要作用是将 DAG 中的所有顶点排成一个线性序列,使得对于图中的每一条有向边 (u, v),顶点 u 都排在顶点 v 之前。简单来说,拓扑排序就是确定一个依赖关系集中,事物发生的顺序。

在实际应用中,拓扑排序有着广泛的用途。在项目管理中,它可以帮助我们确定任务的执行顺序,确保依赖任务先完成;在编译器中,它可以解析源代码中的依赖关系,确定编译顺序;在课程安排系统里,它能确定课程的选修顺序,保证先修课程在前。比如,在大学课程设置中,《高等数学》通常是《线性代数》和《概率论与数理统计》的先修课程,《数据结构》又依赖于《算法设计》等课程,通过拓扑排序,就可以合理安排课程的学习顺序,让同学们循序渐进地掌握知识。

理解拓扑排序,是我们深入探索数据结构和算法世界的重要一步。它不仅为解决实际问题提供了有力的工具,还能帮助我们培养逻辑思维和问题解决能力。接下来,让我们一起深入研究拓扑排序的实现方法,看看它在代码世界中是如何发挥作用的。

二、拓扑排序的实现秘籍

了解了拓扑排序的概念和作用后,接下来我们就来深入探讨它的实现方法。目前,常见的拓扑排序算法有 Kahn 算法和基于深度优先搜索(DFS)的算法 ,它们各自有着独特的实现思路和应用场景。

2.1 Kahn 算法:步步为营的排序策略

Kahn 算法的实现基于贪心思想,它就像是一个有条不紊的项目管理者,按照任务的依赖关系逐步确定任务的执行顺序。其具体步骤如下:

- 入度统计:首先,我们需要统计每个顶点的入度,也就是有多少条边指向该顶点。可以使用一个数组inDegree来记录每个顶点的入度,初始时所有顶点的入度为 0。然后遍历图中的每一条边,对于边(u, v),将顶点v的入度inDegree[v]加 1。例如,在一个表示课程依赖关系的图中,如果课程 A 是课程 B 的先修课程,那么就存在一条从 A 指向 B 的边,此时课程 B 的入度就会增加 1。

- 入度为 0 顶点入队:将所有入度为 0 的顶点加入一个队列queue中。这些入度为 0 的顶点表示没有任何前驱任务的任务,它们可以首先被执行。比如在课程安排中,那些不需要先修其他课程的基础课程,就可以直接进入学习队列。

- 循环处理队列:从队列中取出一个顶点u,将其输出到拓扑排序的结果序列中。然后遍历顶点u的所有邻接顶点v,将顶点v的入度减 1,即inDegree[v]--。这表示完成了顶点u的任务后,其后续任务v的前置条件减少了一个。如果此时顶点v的入度变为 0,说明v的所有前驱任务都已完成,将v加入队列中。例如,当完成了课程 A 的学习后,依赖于课程 A 的课程 B 的入度就会减少,若课程 B 的入度变为 0,就可以将课程 B 加入到下一轮学习队列中。

- 判断是否存在环:重复步骤 3,直到队列为空。如果在处理完所有顶点后,拓扑排序结果序列中的顶点个数等于图中顶点的总数,说明图中不存在环,拓扑排序成功;否则,说明图中存在环,无法进行拓扑排序。因为在有环的图中,存在一些任务之间相互依赖,无法确定它们的先后顺序。

下面是用 Python 实现 Kahn 算法的代码示例:

from collections import deque

def kahn_topological_sort(graph):

inDegree = {node: 0 for node in graph} # 初始化入度为0

for node in graph:

for neighbor in graph[node]:

inDegree[neighbor] += 1 # 统计每个顶点的入度

queue = deque([node for node in inDegree if inDegree[node] == 0]) # 入度为0的顶点入队

result = []

while queue:

node = queue.popleft() # 取出一个入度为0的顶点

result.append(node)

for neighbor in graph[node]:

inDegree[neighbor] -= 1 # 减少邻接顶点的入度

if inDegree[neighbor] == 0:

queue.append(neighbor) # 入度为0的邻接顶点入队

if len(result) == len(graph):

return result

else:

return [] # 图中存在环,无法进行拓扑排序

# 示例图,以邻接表表示

graph = {

'A': ['B', 'C'],

'B': ['D'],

'C': ['D'],

'D': []

}

print(kahn_topological_sort(graph))

Kahn 算法的时间复杂度为\(O(V + E)\),其中\(V\)是顶点数,\(E\)是边数。因为在统计入度时,需要遍历每一条边,时间复杂度为\(O(E)\);在处理队列时,每个顶点最多入队和出队一次,时间复杂度为\(O(V)\),所以总的时间复杂度为\(O(V + E)\)。空间复杂度主要取决于队列和入度数组,为\(O(V)\)。

2.2 DFS 算法:深度探索的排序方式

基于深度优先搜索(DFS)的拓扑排序算法则像是一个勇敢的探险家,沿着一条路径不断深入探索,直到无法继续,然后回溯到上一个节点继续探索其他路径。它的实现步骤如下:

- 构建逆邻接表:首先,我们需要构建图的逆邻接表。在邻接表中,边(u, v)表示u先于v执行,也就是v依赖于u;而在逆邻接表中,边(v, u)表示v依赖于u,v后于u执行。例如,对于边A -> B,在逆邻接表中就会表示为B依赖于A,即B的邻接节点中包含A。

- 深度优先遍历:从任意一个未访问过的顶点开始进行深度优先遍历。在遍历过程中,使用一个数组visited来记录每个顶点的访问状态。对于当前访问的顶点u,首先将其标记为正在访问,然后递归地访问它的所有邻接顶点v。如果在访问v时发现v已经被当前路径访问过,说明图中存在环,无法进行拓扑排序;如果v未被访问过,则继续对v进行深度优先遍历。当顶点u的所有邻接顶点都访问完毕后,将u标记为已访问,并将其加入到拓扑排序结果序列的开头。这是因为在深度优先遍历中,越晚访问到的顶点,其依赖的顶点越先被访问,所以应该将其放在结果序列的前面。

- 生成拓扑排序结果:重复步骤 2,直到所有顶点都被访问过。最终得到的结果序列就是拓扑排序的结果。

下面是用 Python 实现基于 DFS 的拓扑排序算法的代码示例:

def dfs_topological_sort(graph):

visited = {node: False for node in graph} # 初始化访问状态为False

result = []

has_cycle = False

def dfs(node):

nonlocal has_cycle

visited[node] = True # 标记为正在访问

for neighbor in graph[node]:

if not visited[neighbor]:

dfs(neighbor)

elif visited[neighbor] == True:

has_cycle = True # 发现环

visited[node] = 2 # 标记为已访问

result.insert(0, node) # 将顶点插入到结果序列的开头

for node in graph:

if not visited[node]:

dfs(node)

if has_cycle:

return [] # 图中存在环,无法进行拓扑排序

else:

return result

# 示例图,以邻接表表示

graph = {

'A': ['B', 'C'],

'B': ['D'],

'C': ['D'],

'D': []

}

print(dfs_topological_sort(graph))

基于 DFS 的拓扑排序算法的时间复杂度同样为\(O(V + E)\)。在构建逆邻接表时,需要遍历每一条边,时间复杂度为\(O(E)\);在深度优先遍历时,每个顶点最多被访问两次(一次是开始访问,一次是访问结束),每条边最多被访问一次,时间复杂度为\(O(V + E)\),所以总的时间复杂度为\(O(V + E)\)。空间复杂度主要取决于递归调用栈和访问状态数组,为\(O(V)\)。

2.3 两种算法的比较与选择

Kahn 算法和基于 DFS 的拓扑排序算法各有优缺点,在实际应用中需要根据具体情况选择合适的算法。

- Kahn 算法的优势:Kahn 算法的实现相对简单直观,容易理解和调试。它通过入度的统计和队列的操作,能够清晰地展示任务之间的依赖关系和执行顺序。在处理一些对算法可读性要求较高的场景,如教学示例、简单的任务调度系统等,Kahn 算法是一个不错的选择。

- DFS 算法的优势:DFS 算法在某些情况下具有更好的性能,特别是当图中存在大量的连通分量时。它可以利用递归的特性,快速地遍历整个图,并且在发现环时能够及时终止,避免不必要的计算。此外,DFS 算法在处理一些需要深度优先探索的问题时,如迷宫求解、路径查找等,具有天然的优势。

总的来说,如果图的规模较小,对算法的可读性和实现难度要求较高,Kahn 算法是一个不错的选择;如果图的规模较大,存在多个连通分量,或者需要利用深度优先搜索的特性来解决问题,基于 DFS 的拓扑排序算法可能更合适。

三、关键路径:项目管理的时间密码

在项目管理的领域中,关键路径就像是一把神秘的钥匙,掌握它就能解开项目工期的秘密,确保项目顺利推进。与拓扑排序关注任务执行顺序不同,关键路径聚焦于项目的时间管理,它决定了项目的最短完成时间,对项目的成败起着决定性作用。

关键路径是指在一个项目中,从开始到结束所需时间最长的活动序列 。简单来说,它就是项目网络图中持续时间最长的路径。关键路径上的活动被称为关键活动,这些活动具有零浮动时间,也就是说,任何一个关键活动的延误都会直接导致整个项目工期的延长。例如,在一个建筑项目中,基础施工、主体结构搭建、内部装修等环节可能构成关键路径。如果基础施工环节遇到地质问题导致延误,那么后续的主体结构搭建和内部装修也会相应推迟,整个项目的交付时间就会受到影响。

要确定关键路径,我们需要了解几个重要的概念:

- 最早开始时间(Early Start,ES):指一个活动在其所有前置活动都完成的情况下,最早可以开始的时间。它是通过从项目的起始活动开始,沿着活动的依赖关系正向推导得出的。例如,在一个软件开发项目中,编写代码活动的最早开始时间取决于需求分析和设计文档的完成时间,只有当这些前置活动都完成后,编写代码活动才能最早开始。

- 最早结束时间(Early Finish,EF):一个活动最早可以完成的时间,它等于最早开始时间加上该活动的持续时间,即\(EF = ES + 活动持续时间\)。比如,某个活动的最早开始时间是第 3 天,持续时间为 5 天,那么它的最早结束时间就是第 8 天。

- 最晚开始时间(Late Start,LS):在不影响整个项目工期的前提下,一个活动最晚可以开始的时间。它是通过从项目的结束活动开始,沿着活动的依赖关系反向推导得出的。例如,在一个项目中,某个活动如果晚于第 10 天开始,就会导致整个项目工期延误,那么第 10 天就是该活动的最晚开始时间。

- 最晚结束时间(Late Finish,LF):在不影响整个项目工期的前提下,一个活动最晚可以完成的时间,它等于最晚开始时间加上该活动的持续时间,即\(LF = LS + 活动持续时间\)。

- 总浮动时间(Total Float,TF):也称为松弛时间,是指在不影响整个项目工期的前提下,一个活动可以推迟开始或完成的时间量。它等于最晚开始时间减去最早开始时间,或者最晚结束时间减去最早结束时间,即\(TF = LS - ES = LF - EF\)。关键活动的总浮动时间为 0,这意味着关键活动没有任何缓冲时间,必须按时完成。

计算关键路径的方法主要有关键路径法(Critical Path Method,CPM)和计划评审技术(Program Evaluation and Review Technique,PERT) 。其中,CPM 是一种常用的方法,它基于确定的活动持续时间来计算关键路径。其计算步骤如下:

- 绘制项目网络图:使用节点表示活动,箭头表示活动之间的依赖关系,构建项目的网络图。例如,在一个电商平台开发项目中,需求分析、设计、前端开发、后端开发、测试等活动可以用节点表示,它们之间的先后顺序和依赖关系用箭头连接起来。

- 确定活动持续时间:对每个活动进行时间估计,可以采用单点时间估计或三点估算法。单点时间估计是根据经验或历史数据,为每个活动确定一个最可能的持续时间;三点估算法则考虑了活动的乐观时间(Optimistic Time,\(t_o\))、最可能时间(Most Likely Time,\(t_m\))和悲观时间(Pessimistic Time,\(t_p\)),通过公式\(t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}\)计算出活动的期望持续时间。例如,对于某个活动,乐观时间为 3 天,最可能时间为 5 天,悲观时间为 7 天,那么它的期望持续时间\(t_e = \frac{3 + 4×5 + 7}{6} = 5\)天。

- 正向计算最早时间:从项目的起始活动开始,按照活动的依赖关系,依次计算每个活动的最早开始时间(ES)和最早结束时间(EF)。对于起始活动,\(ES = 0\)(或项目的开始时间),\(EF = ES + 活动持续时间\)。对于后续活动,\(ES\)等于其所有前置活动中最早结束时间的最大值,\(EF = ES + 活动持续时间\)。例如,在一个项目中,活动 A 的最早结束时间是第 5 天,活动 B 的最早结束时间是第 7 天,活动 C 依赖于活动 A 和活动 B,那么活动 C 的最早开始时间就是第 7 天(取 A 和 B 最早结束时间的最大值),如果活动 C 的持续时间为 3 天,那么活动 C 的最早结束时间就是第 10 天(\(7 + 3\))。

- 反向计算最晚时间:从项目的结束活动开始,按照活动的依赖关系的逆序,依次计算每个活动的最晚结束时间(LF)和最晚开始时间(LS)。对于结束活动,\(LF\)等于项目的要求完成时间(或最早结束时间的最大值),\(LS = LF - 活动持续时间\)。对于前续活动,\(LF\)等于其所有后续活动中最晚开始时间的最小值,\(LS = LF - 活动持续时间\)。例如,在一个项目中,活动 D 的最晚开始时间是第 15 天,活动 E 的最晚开始时间是第 13 天,活动 C 是活动 D 和活动 E 的前置活动,那么活动 C 的最晚结束时间就是第 13 天(取 D 和 E 最晚开始时间的最小值),如果活动 C 的持续时间为 3 天,那么活动 C 的最晚开始时间就是第 10 天(\(13 - 3\))。

- 确定关键路径:计算每个活动的总浮动时间(TF),\(TF = LS - ES = LF - EF\)。总浮动时间为 0 的活动构成关键路径。例如,通过计算发现活动 A、C、E 的总浮动时间为 0,那么路径 A - C - E 就是关键路径。

下面通过一个简单的例子来演示关键路径的计算过程。假设有一个项目,包含以下活动及其依赖关系和持续时间:

|

活动 |

前置活动 |

持续时间(天) |

|

A |

无 |

3 |

|

B |

A |

2 |

|

C |

A |

4 |

|

D |

B |

3 |

|

E |

C |

2 |

|

F |

D、E |

3 |

首先,绘制项目网络图如下:

A

/ \

B C

/ \

D E

\ /

\ /

F

然后,正向计算最早时间:

- \(ES_A = 0\),\(EF_A = 0 + 3 = 3\)

- \(ES_B = 3\),\(EF_B = 3 + 2 = 5\)

- \(ES_C = 3\),\(EF_C = 3 + 4 = 7\)

- \(ES_D = 5\),\(EF_D = 5 + 3 = 8\)

- \(ES_E = 7\),\(EF_E = 7 + 2 = 9\)

- \(ES_F = \max(8, 9) = 9\),\(EF_F = 9 + 3 = 12\)

接着,反向计算最晚时间:

- \(LF_F = 12\),\(LS_F = 12 - 3 = 9\)

- \(LF_D = 9\),\(LS_D = 9 - 3 = 6\)

- \(LF_E = 9\),\(LS_E = 9 - 2 = 7\)

- \(LF_B = 6\),\(LS_B = 6 - 2 = 4\)

- \(LF_C = 7\),\(LS_C = 7 - 4 = 3\)

- \(LF_A = \min(4, 3) = 3\),\(LS_A = 3 - 3 = 0\)

最后,计算总浮动时间:

- \(TF_A = 0 - 0 = 0\)

- \(TF_B = 4 - 3 = 1\)

- \(TF_C = 3 - 3 = 0\)

- \(TF_D = 6 - 5 = 1\)

- \(TF_E = 7 - 7 = 0\)

- \(TF_F = 9 - 9 = 0\)

总浮动时间为 0 的活动 A、C、E、F 构成关键路径,即 A - C - E - F,项目的最短工期为 12 天。

关键路径在项目管理中具有重要的作用:

- 确定项目总工期:关键路径的总时长就是项目的最短完成时间,它为项目的进度安排提供了重要的依据。例如,在一个大型建筑项目中,通过计算关键路径,我们可以明确知道整个项目至少需要多长时间才能完成,从而合理安排施工计划和资源调配。

- 识别关键任务:关键路径上的活动对项目的成功至关重要,通过确定关键路径,我们可以清晰地识别出哪些活动是关键任务,需要重点关注和优先保障资源。比如,在一个新产品研发项目中,产品设计、核心技术研发等活动可能位于关键路径上,这些活动的顺利进行直接关系到产品能否按时推向市场。

- 资源分配依据:由于关键活动不能延误,所以在资源分配时,应优先保障关键路径上活动所需的资源,如人力、物力和财力。同时,可以根据关键路径上活动的时间安排,灵活调配非关键路径上的资源,提高资源的利用效率。例如,在一个软件开发项目中,如果编码和测试环节处于关键路径,那么就需要安排经验丰富的开发人员和测试人员,确保这些关键活动按时完成;而对于一些文档编写等非关键路径上的活动,可以在资源闲置时进行,或者安排相对较少的资源。

- 风险管理:关键路径上的活动往往伴随着更高的风险,因为一旦这些活动出现问题,对项目的影响巨大。通过识别关键路径,我们可以有针对性地对关键活动进行风险评估,制定应对策略,降低项目风险。比如,在一个航天工程项目中,火箭发射前的组装和测试环节处于关键路径,这些环节的任何失误都可能导致发射失败,因此需要对这些关键活动进行严格的质量控制和风险监控,制定详细的应急预案。

四、关键路径的实现与应用

了解了关键路径的概念和计算方法后,接下来我们通过一个实际项目案例,深入探讨关键路径的实现步骤和在项目管理中的具体应用。

4.1 关键路径的实现步骤

假设我们正在负责一个小型电商平台的开发项目,该项目包括以下主要活动及其依赖关系和持续时间:

|

活动 |

前置活动 |

持续时间(天) |

|

需求分析 |

无 |

5 |

|

架构设计 |

需求分析 |

7 |

|

前端开发 |

架构设计 |

10 |

|

后端开发 |

架构设计 |

12 |

|

数据库设计 |

架构设计 |

6 |

|

接口开发 |

后端开发、数据库设计 |

8 |

|

联调测试 |

前端开发、接口开发 |

5 |

|

系统测试 |

联调测试 |

3 |

|

上线部署 |

系统测试 |

1 |

为了确定该项目的关键路径,我们按照以下步骤进行实现:

- 建立 AOE 网存储结构:使用邻接表来存储 AOE 网,其中每个顶点表示一个事件,每条边表示一个活动,边上的权值表示活动的持续时间。例如,对于 “需求分析” 活动,它是整个项目的起始活动,没有前置活动,所以它的入度为 0;“架构设计” 活动依赖于 “需求分析” 活动,所以在邻接表中,“需求分析” 顶点的邻接表中会包含一条指向 “架构设计” 顶点的边,权值为 7,表示 “架构设计” 活动的持续时间为 7 天。

- 计算顶点最早发生时间(ve):从源点(即 “需求分析” 活动对应的顶点)开始,按照拓扑有序的顺序计算每个顶点的最早发生时间。对于源点,\(ve(源点)=0\)。然后,对于每个顶点\(i\),它的最早发生时间\(ve(i)\)等于其所有前驱顶点\(j\)的最早发生时间\(ve(j)\)加上边\((j, i)\)的权值的最大值,即\(ve(i)=\max\{ve(j)+weight(j, i)\}\),其中\(j\)是\(i\)的前驱顶点。例如,“架构设计” 顶点的最早发生时间\(ve(架构设计)=ve(需求分析)+weight(需求分析, 架构设计)=0 + 5 = 5\);“前端开发” 顶点的最早发生时间\(ve(前端开发)=ve(架构设计)+weight(架构设计, 前端开发)=5 + 7 = 12\)。

- 计算顶点最晚发生时间(vl):从汇点(即 “上线部署” 活动对应的顶点)开始,按照逆拓扑有序的顺序计算每个顶点的最晚发生时间。对于汇点,\(vl(汇点)=ve(汇点)\)。然后,对于每个顶点\(i\),它的最晚发生时间\(vl(i)\)等于其所有后继顶点\(j\)的最晚发生时间\(vl(j)\)减去边\((i, j)\)的权值的最小值,即\(vl(i)=\min\{vl(j)-weight(i, j)\}\),其中\(j\)是\(i\)的后继顶点。例如,“系统测试” 顶点的最晚发生时间\(vl(系统测试)=vl(上线部署)-weight(系统测试, 上线部署)=ve(上线部署)-1\);“联调测试” 顶点的最晚发生时间\(vl(联调测试)=vl(系统测试)-weight(联调测试, 系统测试)\)。

- 确定关键活动:计算每个活动的最早开始时间\(e(i)\)和最晚开始时间\(l(i)\)。活动\(i\)的最早开始时间\(e(i)\)等于其起点的最早发生时间\(ve(起点)\),最晚开始时间\(l(i)\)等于其终点的最晚发生时间\(vl(终点)\)减去活动的持续时间。如果\(e(i)=l(i)\),则该活动为关键活动。例如,对于 “前端开发” 活动,\(e(前端开发)=ve(架构设计)=12\),\(l(前端开发)=vl(联调测试)-weight(前端开发, 联调测试)\),通过计算比较\(e(前端开发)\)和\(l(前端开发)\)的值,判断该活动是否为关键活动。

下面是用 Python 实现上述关键路径计算的代码示例:

from collections import defaultdict

def critical_path(activities):

# 构建AOE网

graph = defaultdict(list)

in_degree = defaultdict(int)

for activity, prerequisites, duration in activities:

for prerequisite in prerequisites:

graph[prerequisite].append((activity, duration))

in_degree[activity] += 1

# 拓扑排序

queue = [activity for activity in in_degree if in_degree[activity] == 0]

ve = defaultdict(int) # 最早发生时间

while queue:

activity = queue.pop(0)

for next_activity, duration in graph[activity]:

ve[next_activity] = max(ve[next_activity], ve[activity] + duration)

in_degree[next_activity] -= 1

if in_degree[next_activity] == 0:

queue.append(next_activity)

# 计算最晚发生时间

vl = defaultdict(lambda: ve[max(ve.keys())]) # 初始化最晚发生时间为汇点的最早发生时间

stack = [activity for activity in in_degree if in_degree[activity] == 0]

while stack:

activity = stack.pop()

for prev_activity, duration in reversed(graph[prev_activity]):

vl[prev_activity] = min(vl[prev_activity], vl[activity] - duration)

# 确定关键活动

critical_activities = []

for activity, prerequisites, duration in activities:

e = ve[prerequisites[0]] if prerequisites else 0

l = vl[activity] - duration

if e == l:

critical_activities.append(activity)

return critical_activities

# 示例活动列表

activities = [

('需求分析', [], 5),

('架构设计', ['需求分析'], 7),

('前端开发', ['架构设计'], 10),

('后端开发', ['架构设计'], 12),

('数据库设计', ['架构设计'], 6),

('接口开发', ['后端开发', '数据库设计'], 8),

('联调测试', ['前端开发', '接口开发'], 5),

('系统测试', ['联调测试'], 3),

('上线部署', ['系统测试'], 1)

]

print("关键活动:", critical_path(activities))

4.2 关键路径在项目管理中的应用

在项目管理中,关键路径具有广泛而重要的应用,它就像项目的指南针,为项目管理者提供了清晰的方向和决策依据。

- 资源分配:在电商平台开发项目中,关键路径上的活动如 “后端开发”“接口开发” 等,对项目进度起着决定性作用。因此,在资源分配时,应优先为这些关键活动调配经验丰富的开发人员、充足的硬件设备和软件工具等资源,确保它们能够按时完成。而对于非关键路径上的活动,如一些辅助性的文档编写工作,可以在资源闲置时进行,或者适当减少资源投入,提高资源的利用效率。例如,如果公司同时有多个项目在进行,当资源有限时,应优先保障关键路径上活动的资源需求,避免因资源不足导致关键活动延误,进而影响整个项目进度。

- 进度监控:关键路径为项目进度监控提供了重点关注对象。项目管理者可以通过定期对比关键活动的实际进度与计划进度,及时发现潜在的问题。在电商平台开发项目中,如果 “后端开发” 活动的实际进度滞后于计划进度,项目管理者可以立即采取措施,如增加开发人员、调整工作时间等,以确保项目能够按时完成。同时,对于关键路径上活动的进度变化,要及时评估对整个项目工期的影响,以便做出相应的调整决策。例如,当发现关键活动可能延误时,可以考虑是否能够通过调整非关键活动的进度,为关键活动争取时间;或者与相关方沟通,协商调整项目的交付时间。

- 风险管理:关键路径上的活动往往伴随着更高的风险,因为它们的延误直接影响项目工期。在电商平台开发项目中,“接口开发” 活动可能面临技术难题、第三方接口不稳定等风险。通过识别关键路径,项目管理者可以对这些关键活动进行重点风险评估,制定相应的风险应对策略。比如,针对 “接口开发” 活动的技术难题,可以提前组织技术专家进行技术攻关;对于第三方接口不稳定的风险,可以与第三方协商签订服务级别协议,确保接口的稳定性和可靠性。同时,建立风险预警机制,实时监控风险状况,一旦风险发生,能够迅速采取措施进行应对,降低风险对项目的影响。

- 项目优化:通过分析关键路径,项目管理者可以找到项目中的瓶颈环节,从而有针对性地进行优化。在电商平台开发项目中,如果发现 “后端开发” 活动的持续时间较长,成为了关键路径上的瓶颈,可以考虑采用更高效的开发框架、优化数据库设计、进行代码重构等措施,缩短该活动的持续时间,进而缩短整个项目的工期。此外,还可以通过合理调整活动之间的依赖关系,优化项目流程,提高项目的整体效率。例如,在不影响项目逻辑的前提下,将一些可以并行的活动调整为并行进行,减少项目的总时长。

关键路径在项目管理中具有不可替代的重要作用。通过准确计算和分析关键路径,项目管理者能够更好地进行资源分配、进度监控、风险管理和项目优化,确保项目顺利实施,实现项目目标。在实际项目中,应充分利用关键路径这一强大工具,提高项目管理水平,提升项目的成功率。

五、拓扑排序与关键路径的深度融合

拓扑排序和关键路径虽然是两个不同的概念,但它们之间存在着紧密的联系,在实际应用中相互协作,共同为解决复杂系统中的问题提供强大的支持。

拓扑排序是求关键路径的重要前提 。在计算关键路径之前,首先需要对项目活动的有向无环图进行拓扑排序,以确定活动的执行顺序。通过拓扑排序,我们可以得到一个线性的活动序列,这个序列保证了所有活动的依赖关系都得到满足,为后续关键路径的计算提供了正确的基础。例如,在一个大型建筑项目中,需要先进行场地平整、基础施工等活动,才能进行主体结构的搭建,拓扑排序可以明确这些活动的先后顺序,而关键路径则在这个顺序的基础上,找出对项目工期影响最大的活动序列。

两者结合在复杂系统分析中具有重要作用。在大型项目管理中,通过拓扑排序确定活动顺序,再利用关键路径找到关键活动和最短工期,项目经理可以更好地进行资源分配、进度监控和风险管理。在生产流程优化中,拓扑排序可以梳理生产环节的先后关系,关键路径则能帮助企业识别出影响生产效率的关键环节,从而有针对性地进行改进,提高生产效率,降低成本。

以汽车制造企业的生产流程为例,汽车的生产涉及零部件采购、零部件加工、组装、喷漆、检测等多个环节,这些环节之间存在着复杂的依赖关系。通过拓扑排序,可以确定各个环节的执行顺序,比如先进行零部件采购和加工,才能进行组装;组装完成后才能进行喷漆和检测。而关键路径则可以帮助企业确定哪些环节是影响生产周期的关键,比如发动机组装环节可能由于工艺复杂、耗时较长,成为关键路径上的关键活动。企业可以针对这些关键活动进行优化,如增加设备、提高工人技能等,从而缩短整个生产周期,提高生产效率。

拓扑排序与关键路径的结合,为我们解决复杂系统中的问题提供了一种全面而有效的方法。它不仅能够帮助我们合理安排任务顺序,还能让我们聚焦关键环节,优化资源配置,提高系统的整体性能和效率。在未来的研究和实践中,随着技术的不断发展和应用场景的日益丰富,拓扑排序和关键路径的结合将在更多领域发挥重要作用,为我们创造更大的价值。

六、总结与展望

拓扑排序和关键路径作为数据结构与算法领域中的重要概念,在众多实际应用场景中发挥着关键作用。拓扑排序帮助我们梳理复杂系统中任务的先后顺序,确保依赖关系得到满足;关键路径则聚焦于项目的时间管理,为我们揭示项目的最短工期和关键活动,助力项目的高效推进和成功交付。

通过深入学习拓扑排序的 Kahn 算法和基于 DFS 的算法,以及关键路径的计算方法和应用,我们不仅掌握了强大的问题解决工具,更培养了逻辑思维和算法设计能力。在实际项目中,合理运用这些知识,能够优化资源分配、提高生产效率、降低项目风险,实现更大的价值。

随着科技的不断发展,数据结构和算法领域也在持续创新。未来,拓扑排序和关键路径的应用场景将更加广泛,算法也将不断优化和改进。例如,在人工智能领域,它们可能被用于任务调度和资源分配,提高模型训练和推理的效率;在物联网领域,能够帮助设备之间的通信和协作更加高效有序。

希望读者通过本文的学习,对拓扑排序和关键路径有更深入的理解和掌握,并将其应用到实际工作和学习中。同时,也期待大家在数据结构和算法的世界中继续探索,不断挖掘新的知识和应用,为相关领域的发展贡献自己的力量。

更多推荐

已为社区贡献37条内容

已为社区贡献37条内容

所有评论(0)