说人话之大模型里的参数是个啥?从零基础到精通,一篇就够了,小白必备,建议收藏!

本文详细解析AI大模型参数的本质、类型及作用机制。参数作为模型的核心知识载体,通过海量数据训练从随机数演变为智能基础。文章探讨了参数数量与模型能力的关系,指出盲目堆参数存在算力成本高、效率递减和过拟合风险等问题,并提出了知识蒸馏、剪枝和量化等优化方法。未来趋势将是"小而美"与"大而强"并存,需在性能、成本和部署难度间寻找平衡。现在的大模型圈简直 “卷上天”,卷参数,卷数据、卷算力、卷应用场景。比如

本文详细解析AI大模型参数的本质、类型及作用机制。参数作为模型的核心知识载体,通过海量数据训练从随机数演变为智能基础。文章探讨了参数数量与模型能力的关系,指出盲目堆参数存在算力成本高、效率递减和过拟合风险等问题,并提出了知识蒸馏、剪枝和量化等优化方法。未来趋势将是"小而美"与"大而强"并存,需在性能、成本和部署难度间寻找平衡。

现在的大模型圈简直 “卷上天”,

卷参数,卷数据、卷算力、卷应用场景。

比如,GPT-4有1.76万亿参数,

DeepSeek-R1有6710 亿参数。

这些比手机号还长的数字代表着什么?

参数是什么意思?

为什么模型要堆成 “参数巨无霸”?

真的是 “参数越多,智慧越高” 吗?

先搞明白:参数到底是啥?

Token ID 是 “把世界翻译成模型能看懂的语言”,参数则是 “模型理解这个世界的核心密码”,是模型知识与智能的核心载体。参数越多,模型理论上能学习的知识细节就越精细。

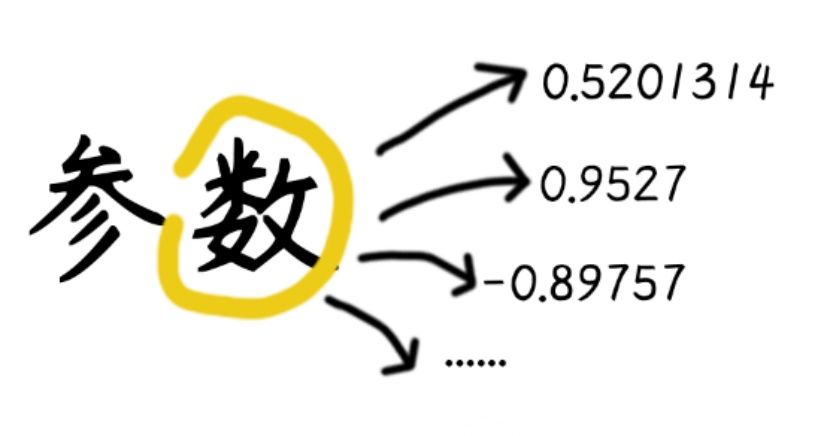

参数到底是啥呢?🤔

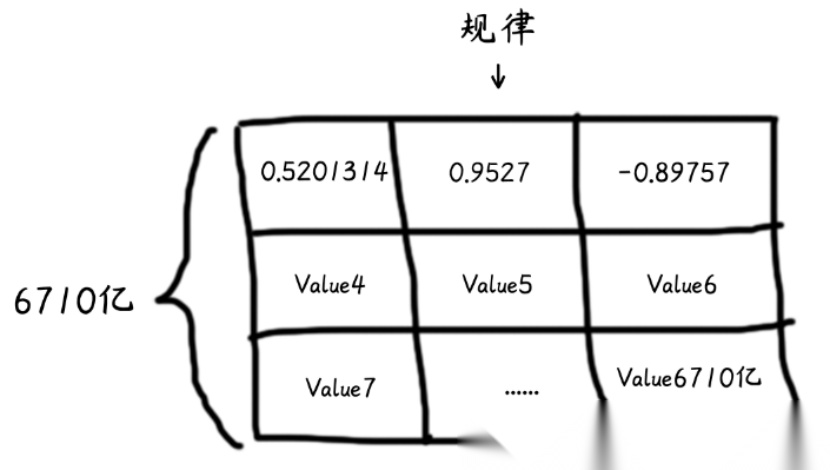

其实参数就是一堆数字,它们是大模型通过海量数据训练学会的知识和规律,以数字形式编码存储。

“打结记事”和“仓颉造字”等行为是人类走向智慧的关键一步,“结”和“字”是人类学习和成长中重要的“笔记”。大模型学习知识的过程也与人类似,只不过它的 “笔记” 里不是文字图画,而是密密麻麻的数字。这些数字,就是参数。比如:

- 在语言模型里,某些参数可能代表着“下雨和带伞的关联强度”;

- 在图像模型里,某些参数可能代表着“白色像素出现在猫咪胡须区域的可能性”。

这些数字从哪儿来?

就像学生反复刷题找规律,大模型会 “读” 遍互联网上的信息,把文字、图片、视频、音频等各种内容的组合规律全部翻译成数字,存在自己的 “笔记本” 里。

可以把这个笔记本想象为一个巨大的表格,每个格子里都有一个类似这样的数字。

这些参数正是大模型真正的“体重担当”,通常占据大模型总体积的90%以上。大模型的“大”,本质上就是参数的“多”。

每个参数就像一个知识碎片,在协同运作中演化出推理能力,最终构建起复杂的认知网络。

划重点✍️:

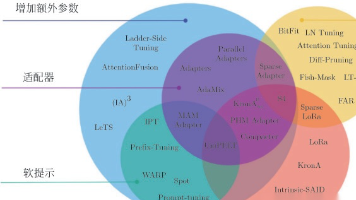

参数的类型与作用

在大模型中,不同的参数类型承担着不同的功能。今天我们先来认识两个最基础也是最重要的参数类型:权重参数与偏置参数。

权重参数:模型的“放大镜”

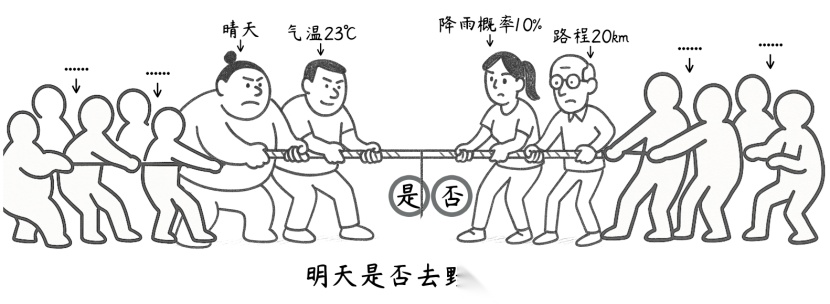

权重参数决定了输入信息对结果的影响程度。就像考试中每道题考查的知识点不一样,对应的分值也不同。简单来说,权重越高,对应因素的 “话语权” 越大。

- 初始权重是随机的。

- 训练过程中,模型会根据预测结果与真实值的差距,自动调整权重。

- 正权重:某个特征对结果有正向推动(如 “天气晴朗” 可能增加野餐推荐概率)。

- 负权重:某个特征对结果有负向抑制(如 “降雨概率高” 会降低野餐推荐概率)。

- 权重的绝对值越大,对应因素的影响越显著。

🌰当用户询问"明天适合去野餐吗?",模型处理流程如下:

- 特征提取:解析问题中的显式(天气、温度)和隐式(季节、用户位置)特征。

- 加权求和:

-

天气晴朗(正权重 + 0.7)、温度 23℃(正权重 + 0.5)、树荫覆盖率80%(正权重 + 0.2)等正向因素提升推荐值;

-

降雨概率 10%(负权重 - 0.6)、路程20km(负权重 - 0.2)、风速5级(负权重 - 0.4)等负向因素降低推荐值。

- 综合决策:通过激活函数将加权结果映射到 0-1 区间,若输出值 > 0.6 则推荐野餐,若负向权重主导则建议改期。

- 持续优化:若用户反馈实际体验与预测不符,模型会自动调整相关因素的权重(如发现 “树荫覆盖率” 影响被低估,后续训练中增加该特征的权重)。

权重的本质是模型从大量数据中学习到的规律刻度,记录着 “哪些特征重要、哪些不重要”。

偏置参数:模型的“调节器”

偏置参数为大模型提供了一个基础值或默认状态,避免因输入为空或极端数据而导致不合理结果。

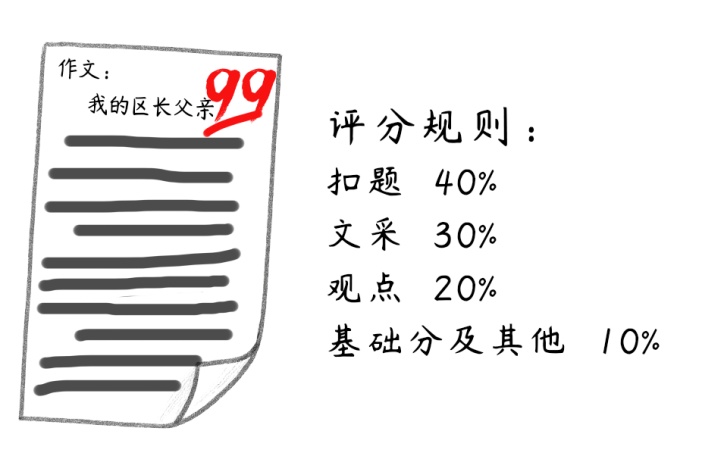

就像老师判作文时总有个“保底操作”:

1.偏置参数(基础分):哪怕作文跑题,老师也会给一个基础分,避免出现 0 分这种极端结果。

2.权重参数(内容得分):

- 扣题精准、文采斐然、观点新颖(输入特征越符合预期)→ 总分越高;

- 偏题、逻辑混乱、语病多(输入特征不符合预期)→ 总分越低。

总分 = 权重1×得分点1 + 权重2×得分点2 +…+ 基础分(偏置参数)

为什么偏置参数是模型的生存刚需?

如果没有偏置参数,模型只能根据输入特征的加权和做出判断。偏置允许模型在没有明确输入信号时,也能给出一个合理的结果。

- 防止零输入崩溃:假设语音助手突然收到空输入(用户误触),偏置可让其默认回复“请再说一遍?”,而非死机。

- 平衡数据偏差:如医疗数据中罕见病样本少,偏置可预设“存在患病可能”的基础值,避免模型直接忽略小概率疾病。

- 赋予模型“常识底座”:语言模型的偏置可内置“主语后接谓语”的基础语法倾向,即使输入混乱字符,也能优先生成语法结构更合理的句子。

总的来说,权重参数决定输入特征的“重要性”,偏置参数决定模型的“基础态度”。

参数是咋变聪明的?

大模型的参数并非天生具备“智慧”,它们最初只是一堆毫无意义的随机数,需要通过学习不断调整和优化,从初始的无知状态逐渐积累知识和经验。

参数的 “起点”:随机初始化

训练大模型的第一步,是给参数一个“起点” ,用数学方法(比如从正态分布、均匀分布中)生成一堆随机数,作为权重参数和偏置参数的初始值。

为什么要随机初始化呢?如果所有参数一开始全设为 0,会发生什么?

如果所有参数初始全为 0,模型会陷入“复读机模式”:

- 模型每个处理单元的计算完全相同 → 输出千篇一律的结果,无法区分不同特征,永远学不会区分猫和狗、晴天和雨天。

- 梯度更新失效 → 模型无法学习,就像全班同学交白卷,老师不知道重点教谁。

随机初始化能让模型 “起点”不同,迫使模型去探索数据中的规律。

参数的 “学习”:模型如何从 “乱猜” 到 “秒答”

随机初始化的参数毫无经验,需要通过 “海量数据 + 算法” 来优化,这个过程叫训练。大模型的参数学习就像学生备考的 “错题修炼手册”,通过 “刷题→改错→总结” 的循环,把随机的 “蒙题思路” 打磨成 “精准解题套路”。

1.学生答题(前向传播)

让模型用当前参数 “猜” 一个结果。

🌰学生拿到考试卷后(输入数据),用自己现有的解题思路(当前参数)来答题(预测结果)。

- 给模型输入一批数据(比如历史天气数据等特征)。

- 模型用当前的权重和偏置参数,对输入数据进行数学运算,输出一个预测结果(比如 “明天会下雨”)。

2.老师判卷(计算损失)

看看模型 “猜” 得有多准,算出 “错误程度”。

🌰老师批改试卷,把学生答案和标准答案对比,算出扣分多少(损失值)。

- 把模型的预测结果(如 “下雨”)和真实结果(如 “实际没下雨”)进行对比。

- 用一个损失函数计算两者的差距,得到一个数值(损失值)。损失值越小,说明预测越准;损失值越大,说明错误越严重。

3.追查错题责任(反向传播)

从 “扣分” 倒推哪些 “解题步骤” 出错,以及责任大小。

🌰复盘错题,看看是公式用错了(比如某个权重参数错误),还是计算时忘了加常数项(比如偏置参数错误),然后明确每个错误对最终答案的影响有多大。

- 从损失值出发,反向推导每一层参数对最终错误的影响程度。

- 用梯度下降等数学方法,计算每个参数需要调整的方向和幅度。梯度的正负表示参数该 “增大” 还是 “减小”,梯度的大小表示调整幅度。

4.错题本改错(调整参数)

根据错误责任,调整参数,让下次答得更准。

🌰学生根据错题分析,修改自己的解题思路(调整参数)。

- 用优化器(Optimizer)根据梯度更新参数:

-

新参数 = 原参数 - 学习率 × 梯度

-

学习率:控制调整的 “力度”,太小会学太慢,太大可能学偏。

- 重复前面的步骤,直到损失值足够小(模型 “学会” 为止)。

5.题海战术(反复训练)

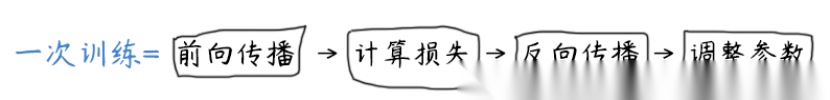

一次训练过程包括前向传播、计算损失、反向传播和调整参数,这是一个最小循环单元。

大模型需要用海量数据重复这个循环成千上万次(甚至上亿次),每次都让参数向 “更正确” 的方向微调,最终从 “随机乱猜” 变成 “精准预测”。

训练数据越多、质量越高,参数调整得就越好。最终,这些参数就变成了模型的“经验值”,记录了它从数据中学到的所有规律。

总的来说,参数的学习就是用足够多的 “训练” 和足够多次的 “优化”,强迫模型 “记住” 规律。

参数真的越多越好吗?

通过上面的学习,我们知道了参数是模型的“记忆”,决定了它能记住多少知识和处理多复杂的问题。

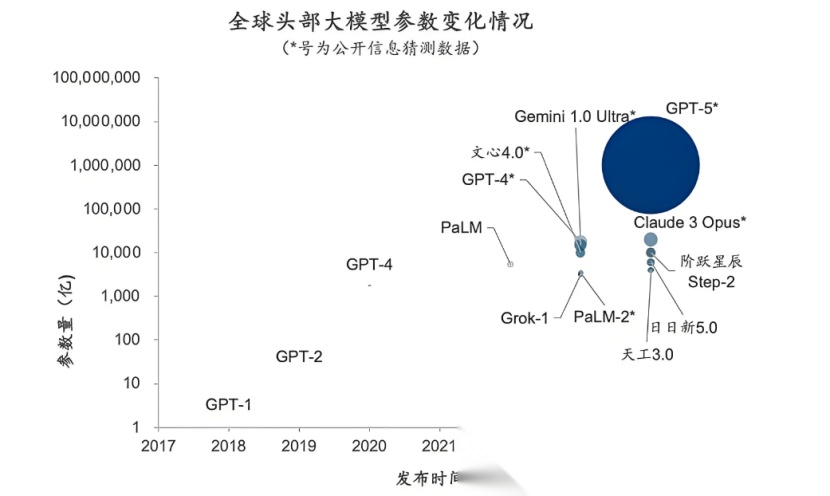

现代大模型参数从早期的百万级发展到了如今的万亿级。

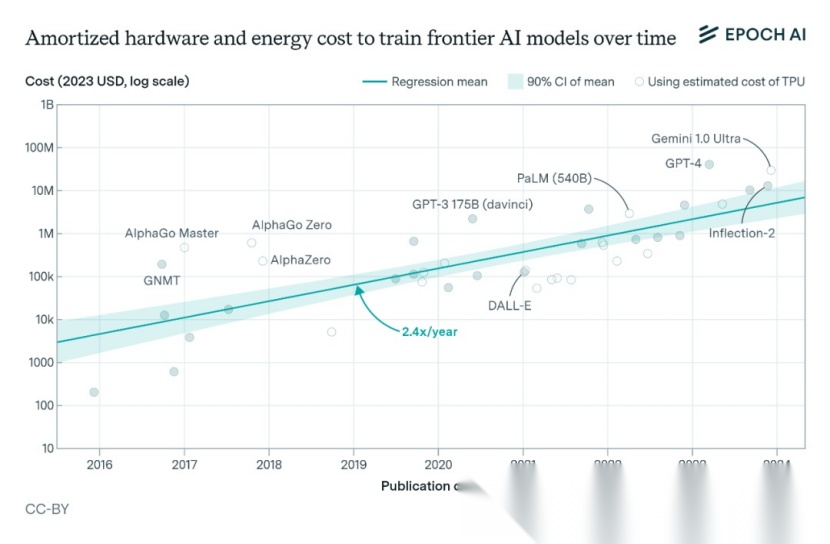

图源网络

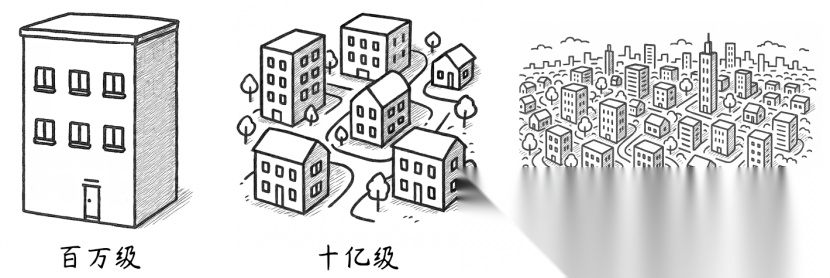

如果把每个参数看作一块砖,那么:

- 百万级参数模型相当于一栋高楼

- 十亿级参数模型相当于一个小区

- 万亿级参数模型则相当于一座城市

理论上来说参数越多,模型能学习到更复杂的语言模式、世界知识和逻辑推理能力。

但是参数越多≠一定聪明,参数数量≠模型能力。

参数越多,越“烧钱”

算力成本爆炸:参数越多,模型占用的存储空间就越大,计算时需要的内存和算力也越多!

图源网络

上图表示AI模型最终训练运行的摊销硬件成本加上能源成本。空心圆圈表示使用 Google TPU 硬件预估生产成本计算的成本。

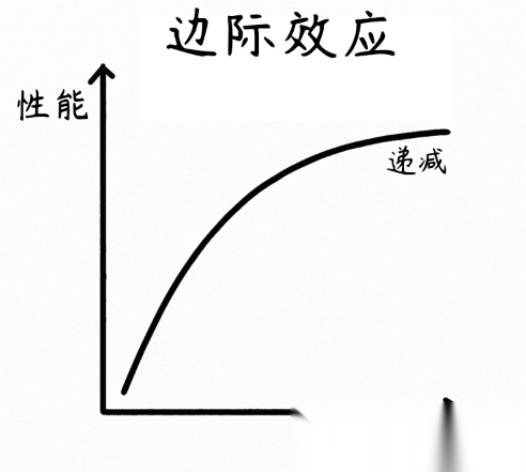

参数越多,越“低效”

边际效益递减:当参数突破千亿级后,性能提升斜率急剧放缓。参数量从10亿增加到千亿,模型性能可能提升15%;但如果从千亿增加到万亿,提升可能只有5%。

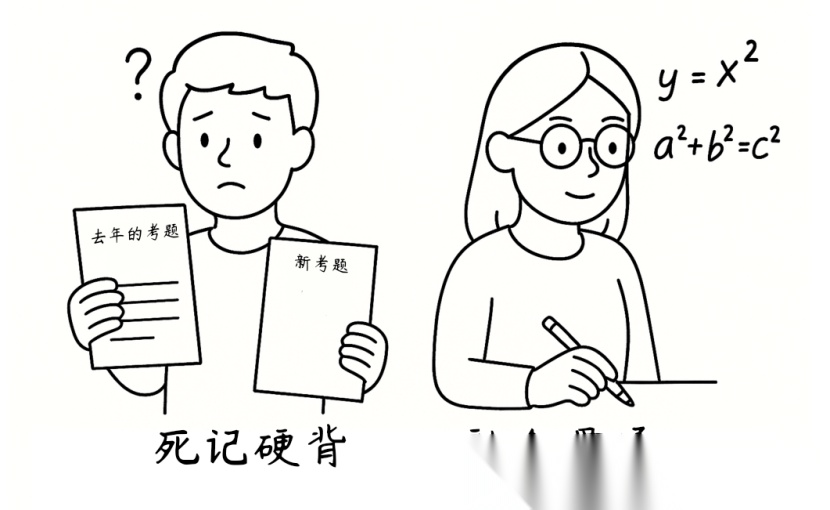

参数越多,越“贪吃”

过拟合风险:模型的参数量越高,越需要海量高质量数据 “投喂”。否则,“饿着肚子学知识”有可能会让模型“学偏”。模型会死记硬背下训练数据中的表面细节,甚至把噪声(如文本中的随机错误、图像里的无关像素)和偶然关联当作普适规律。最终,模型对见过的内容能机械模仿,却无法理解背后的逻辑,遇到新场景就会因缺乏真正的规律认知而判断失误。

就像两个学生准备同一场考试。其中一个花时间理解核心概念,练习不同的题型。另一个拿着去年的试卷,逐行记住每个答案,却不明白到底是怎么回事。新试卷题目相似,考查的是相同的知识点,但具体出题内容不同。

第一个理解概念的学生会运用相同的逻辑,以新的方式解决问题。第二个学生死记硬背的学生就要两眼一抹黑了!

总的来说,参数越多,模型就越“挑食”,需要更高质量的数据、更精细的调参、更复杂的优化算法才能发挥作用。如果数据质量差(比如充斥垃圾信息),或者算法没优化好,盲目堆参数就像往漏桶里倒水 ——投入越大,浪费越多。

所以,一个万亿参数模型若训练数据不足或结构设计不佳,可能不如精心优化的十亿参数模型。

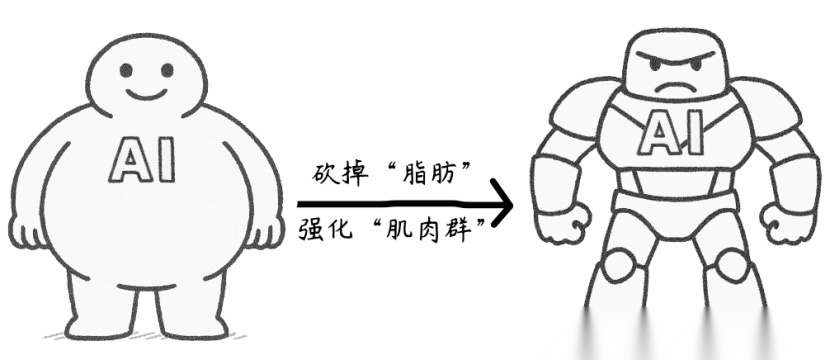

要“Strong”不要“虚胖”

大模型参数像吹气球一样越吹越大,却可能变成“虚胖”:存储占满硬盘、计算拖慢速度、部署难如登天。这时候就需要给模型来一场健身改造,把“脂肪”(冗余参数)炼成“肌肉”(核心能力)。

- 砍掉“脂肪”:去掉重复、无效的参数(比如记住“苹果 = Apple”后,删掉记住“Apple = 苹果”的冗余参数);

- 强化“肌肉群”:保留并优化关键能力参数(如逻辑推理、语义理解的核心权重)。

那么,模型如何成功瘦身?

知识蒸馏:健身私教“划重点”

- 私教(大模型)划重点:大模型从海量训练数据中提炼出“核心健身动作”(高频规律、关键特征);

- 学员(小模型)精准跟练:小模型只学习大模型总结的精华,不学冗长细节,少走弯路。

剪枝:减少“无用热量”

营养规划师(剪枝技术)会分析每个参数的“营养元素”(贡献度),剔除掉“无用热量”,保留“必需营养”。就像盆栽去掉枯叶,让养分集中到开花的枝条上。

- 某权重参数对预测结果仅影响 0.01% →标记为“无用热量”;

- 某偏置参数决定模型基础态度→标记为“必需营养”。

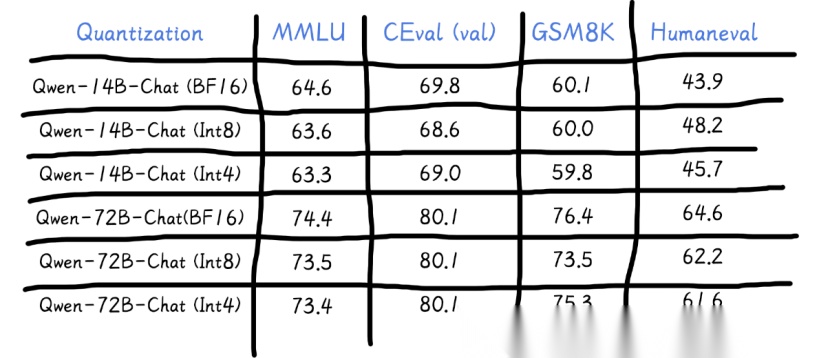

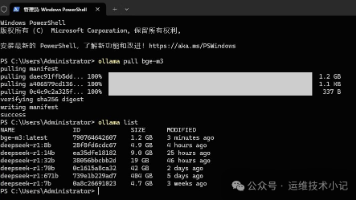

量化:“轻食”代替“大餐”

大厨(量化技术)帮助调整食谱,用更轻、更健康的食物来代替高热量大餐。

- 降低模型中的高精度浮点数(如32位浮点数 FP32)转换为低精度整数(如8位整数 INT8 或4位整数 INT4)。

- 本质是以较低的推理精度损失,达到减少模型尺寸、内存消耗和加快推理速度的目的。

通义千问模型量化后性能对比

关键提醒:瘦身≠挨饿,避免过度压缩。

- 底线原则:保留核心能力,如医疗模型必须精准识别癌症指标,不可为压缩牺牲准确性;

- 动态调整:定期“体检”(性能测试),如发现模型准确率下降等,需“回炉优化”;

- 场景适配:通用大模型可保留一定“脂肪”(参数冗余)用于泛化;专用模型需“极致瘦身”,确保在算力受限场景下仍能保持高实时性。

未来趋势:“小而美”与“大而强”并存

- 大企业继续探索参数极限,但更关注数据质量和算法优化。

- 中小企业转向“小而精” 的模型,以轻量架构 + 深度适配实现性价比突围。

简言之,大模型的 “成人世界”,没有单纯的 “好坏”,只有利弊的 “权衡”!模型需在性能、成本、部署难度间找到平衡点,而非盲目追求参数数量。

最终,正如人类智慧源于860亿神经元的连接,AI的智能就藏在那一个个看似枯燥的数字参数里。

如何学习AI大模型 ?

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。【保证100%免费】🆓

CSDN粉丝独家福利

这份完整版的 AI 大模型学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以扫描下方二维码&点击下方CSDN官方认证链接免费领取 【保证100%免费】

读者福利: 👉👉CSDN大礼包:《最新AI大模型学习资源包》免费分享 👈👈

对于0基础小白入门:

如果你是零基础小白,想快速入门大模型是可以考虑的。

一方面是学习时间相对较短,学习内容更全面更集中。

二方面是可以根据这些资料规划好学习计划和方向。

👉1.大模型入门学习思维导图👈

要学习一门新的技术,作为新手一定要先学习成长路线图,方向不对,努力白费。

对于从来没有接触过AI大模型的同学,我们帮你准备了详细的学习成长路线图&学习规划。可以说是最科学最系统的学习路线,大家跟着这个大的方向学习准没问题。(全套教程文末领取哈)

👉2.AGI大模型配套视频👈

很多朋友都不喜欢晦涩的文字,我也为大家准备了视频教程,每个章节都是当前板块的精华浓缩。

👉3.大模型实际应用报告合集👈

这套包含640份报告的合集,涵盖了AI大模型的理论研究、技术实现、行业应用等多个方面。无论您是科研人员、工程师,还是对AI大模型感兴趣的爱好者,这套报告合集都将为您提供宝贵的信息和启示。(全套教程文末领取哈)

👉4.大模型实战项目&项目源码👈

光学理论是没用的,要学会跟着一起做,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战项目来学习。(全套教程文末领取哈)

👉5.大模型经典学习电子书👈

随着人工智能技术的飞速发展,AI大模型已经成为了当今科技领域的一大热点。这些大型预训练模型,如GPT-3、BERT、XLNet等,以其强大的语言理解和生成能力,正在改变我们对人工智能的认识。 那以下这些PDF籍就是非常不错的学习资源。(全套教程文末领取哈)

👉6.大模型面试题&答案👈

截至目前大模型已经超过200个,在大模型纵横的时代,不仅大模型技术越来越卷,就连大模型相关的岗位和面试也开始越来越卷了。为了让大家更容易上车大模型算法赛道,我总结了大模型常考的面试题。(全套教程文末领取哈)

为什么分享这些资料?

只要你是真心想学AI大模型,我这份资料就可以无偿分享给你学习,我国在这方面的相关人才比较紧缺,大模型行业确实也需要更多的有志之士加入进来,我也真心希望帮助大家学好这门技术,如果日后有什么学习上的问题,欢迎找我交流,有技术上面的问题,我是很愿意去帮助大家的!

这些资料真的有用吗?

这份资料由我和鲁为民博士共同整理,鲁为民博士先后获得了北京清华大学学士和美国加州理工学院博士学位,在包括IEEE Transactions等学术期刊和诸多国际会议上发表了超过50篇学术论文、取得了多项美国和中国发明专利,同时还斩获了吴文俊人工智能科学技术奖。目前我正在和鲁博士共同进行人工智能的研究。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

CSDN粉丝独家福利

这份完整版的 AI 大模型学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以扫描下方二维码&点击下方CSDN官方认证链接免费领取 【保证100%免费】

读者福利: 👉👉CSDN大礼包:《最新AI大模型学习资源包》免费分享 👈👈

更多推荐

已为社区贡献15条内容

已为社区贡献15条内容

所有评论(0)