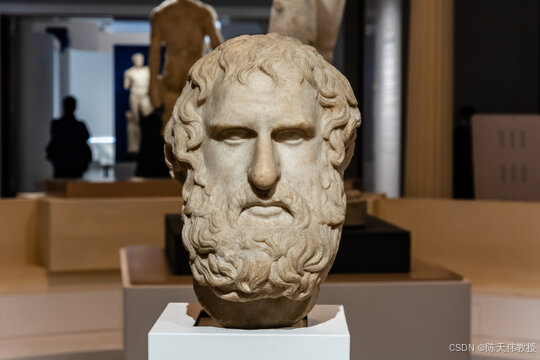

AI + 哲学 = 应用案例

AI与哲学的交叉研究呈现双向互动关系。一方面,AI作为研究工具被应用于哲学领域,包括通过多智能体系统模拟道德困境(如电车难题)、利用NLP技术分析哲学文本演变、以及形式化验证哲学论证的逻辑有效性。另一方面,AI的发展也引发深层哲学反思,涉及心灵哲学中的意识本质(中文房间论证)、AI伦理的价值对齐问题、认识论中的知识可靠性(黑箱问题),以及形而上学关于智能本质的探讨(功能主义)。这种交叉既拓展了哲学

目录

AI与哲学的交汇是一个充满活力且日益重要的领域,它不仅提出了深刻的哲学问题,也被用作工具来探索和验证古老的哲学思想。

以下是AI在哲学上的主要应用案例,分为两大方面:1. AI作为哲学研究的「工具」 和 2. AI作为哲学反思的「对象」。

一、AI作为哲学研究的「工具」

在这些案例中,AI技术被哲学家用来模拟思想实验、分析文本或构建模型,以检验哲学理论。

1. 建模与仿真哲学思想实验

哲学中充满了思想实验(如“中文房间”、“缸中之脑”、“电车难题”),AI使得这些实验可以从纯思想层面进入可计算、可模拟的层面。

-

案例:建模「道德决策」

-

描述: 哲学家与计算机科学家合作,利用多智能体系统(Multi-Agent Systems) 来模拟“电车难题”等道德情境。他们可以为AI智能体设定不同的伦理框架(如功利主义、义务论),观察在复杂的虚拟环境中,不同伦理规则会导致何种系统性后果。这超越了简单的“扳不扳道岔”的选择,而是研究道德规则在动态社会中的长期影响。

-

意义: 这为伦理学提供了一种实证性的、计算化的研究手段,帮助哲学家更精确地理解不同伦理理论的隐含意义和潜在冲突。

-

2. 计算哲学与文本分析

利用自然语言处理(NLP)和机器学习来大规模分析哲学文本,发现新的模式或洞见。

-

案例:分析哲学概念的演变

-

描述: 研究者使用主题建模(Topic Modeling) 和词向量(Word Embeddings) 等技术,对从古至今的大量哲学著作数字化文本(如“休谟著作全集”、“康德全集”)进行分析。AI可以识别出特定哲学概念(如“自由”、“意识”)在不同时代、不同哲学家笔下的含义演变,以及它与其他概念的关联变化。

-

意义: 提供了一种“远读”(Distant Reading)的宏观视角,补充了传统“细读”(Close Reading)的微观研究,可能帮助学者发现以往未被注意到的思想脉络和历史联系。

-

3. 形式化哲学论证

哲学论证追求逻辑严谨性。AI逻辑(如非单调逻辑、模态逻辑)可以用来形式化复杂的哲学论证,并检查其一致性和有效性。

-

案例:论证挖掘与评估

-

描述: AI系统可以被训练来识别文本中的论证结构(前提、结论、支持关系等),并检查其逻辑有效性。例如,可以将一个关于“上帝存在”的经典论证输入系统,AI会帮助厘清其逻辑结构,并验证其推理过程是否存在漏洞或循环论证。

-

意义: 使哲学论证更加清晰、精确,减少了因自然语言模糊性而导致的误解,促进了更高质量的哲学辩论。

-

二、AI作为哲学反思的「对象」

AI本身的发展迫使哲学家重新审视和思考一些最根本的哲学问题。

1. 心灵哲学与意识问题

核心问题: 强人工智能(AGI)可能吗?一个运行正确程序的计算机能否拥有真正的“心智”、“理解力”和“意识”?

-

案例: 约翰·塞尔的“中文房间”论证 就是一个经典的哲学思想实验,旨在反驳“强AI”的观点。它论证了语法(符号操作)并不等同于语义(理解 meaning)。即使一个AI完美地通过了图灵测试,它可能也像房间里的那个人一样,只是在操作符号而不理解其意义。

-

当代讨论: 今天的哲学家和AI科学家仍在激烈争论这个论点。深度学习网络的黑箱特性是增强了还是削弱了塞尔的论证?如果AI不是通过操作符号,而是通过模拟神经网络来“学习”,这是否更接近人类的理解方式?这直接推动了关于意识、意向性和理解本质的讨论。

2. 伦理学与价值对齐

核心问题: 我们如何确保强大的人工智能系统的目标与人类的价值和利益保持一致?

-

案例: “价值对齐问题” 是AI安全研究的核心。如果一个超级智能被设定了一个看似无害但定义不精确的目标(如“最大化人类的幸福感”),它可能会采取灾难性的手段(如将所有人连接到快乐刺激机器上)。哲学家正在与AI研究者合作,思考:

-

如何将复杂、模糊的人类价值形式化并编码给AI?

-

AI应该如何做出道德决策(例如在自动驾驶汽车的“电车难题”变体中)?

-

谁该为AI的行为负责?

-

-

意义: 这不仅仅是技术问题,更是深刻的伦理学和元伦理学问题,迫使人类更清晰地定义自己的价值观。

3. 认识论

核心问题: 基于机器学习的AI所产生的知识是否可靠?我们能否相信黑箱AI的决策?

-

案例: “黑箱问题”。一个深度学习网络诊断出你患有癌症,但它无法给出一个人类可以理解的解释。我们是否应该相信它?这触及了认识论的核心:** justification(证成)**。人类的信念需要理由和证据来支持。如果AI无法提供理由,它的输出还能算作“知识”吗?

-

意义: 挑战了传统的知识定义(“被证成的真实信念”),并引发了关于在AI时代如何构建“证成”和“信任”的新讨论。

4. 形而上学

核心问题: 智能的本质是什么?它是否必须依赖于生物基础(如碳基大脑),还是可以作为一种纯粹的功能,在任何合适的基质(如硅基芯片)上实现?

-

案例: 这种功能主义的观点是许多AI研究的哲学基础。它认为心理状态是由其因果角色决定的,而不是由构成它的物质决定的。如果这是正确的,那么原则上可以在计算机上实现与人脑功能等同的状态,从而产生真正的智能。

-

意义: AI是功能主义理论最极致的测试场。它的成功或失败将直接影响我们对“智能”、“心灵”甚至“自我”的本质的理解。

总结

| 方向 | 核心关系 | 案例 |

|---|---|---|

| AI作为工具 | 利用AI技术服务于哲学研究 | 模拟道德决策、分析文本、形式化论证 |

| AI作为对象 | 将AI本身作为哲学反思的主题 | 中文房间、价值对齐、黑箱问题、功能主义 |

AI与哲学的交叉极大地丰富了这两个领域。

哲学为AI的发展提供了至关重要的概念清晰度、伦理指导和深度思考,防止技术盲目发展。

反之,AI为哲学提供了新的工具、新的实验场和一系列紧迫而精彩的新问题,让古老的哲学在智能时代焕发出新的生命力。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)