别再只会调API了!智能体的未来属于懂从LLM到多Agent协作的人

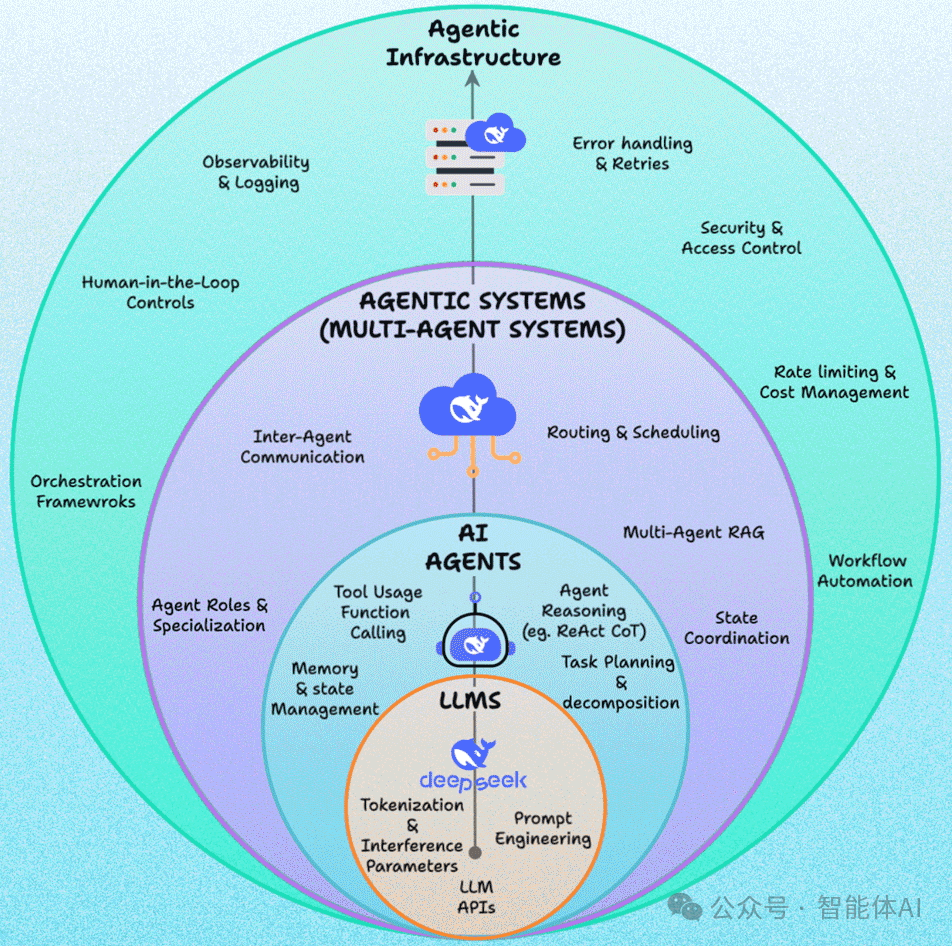

文章摘要: 本文系统介绍了智能体(AI Agent)的落地方法论,通过分层框架(LLM→Agent→Agentic Systems→Infrastructure)拆解复杂问题。首先强调LLM需优化推理参数、Prompt工程和API封装;其次给Agent添加工具调用、任务分解和记忆能力;然后构建多Agent协作系统,解决通信、调度与状态一致性问题;最后完善生产级基础设施,确保可观测性、容错与安全。全

如果一个系统不仅能读懂你的需求,还能主动完成任务、跨部门协作、甚至在出错时自我修正——这不是科幻,而是正在发生的现实!然而,落地智能体绝非简单调用一个大模型就能搞定,它需要从底层模型到上层架构的系统化设计。

今天,我将结合自己的实战经验,用一个清晰的分层框架(从 LLM 到 Agentic Infrastructure),带你一步步解锁智能体的落地秘籍。这不仅是一篇技术指南,更是一份能让你直接上手、打造业务爆款的行动手册!

一、为什么要分层?从一个真实场景说起

想象一下,你是一家企业的技术负责人,接到一个任务:把繁琐的“合同审查”流程自动化。需求听起来简单——系统需要读懂合同、找出风险点、核查法规、生成修改建议,最后自动推送到审批系统。

但现实一上手,你会发现:单靠一个大模型“聊天”完全不够!它需要调用外部数据库、与法务团队实时交互、记录每一步操作日志,甚至在出错时还能回退重来。

这就像组装一辆跑车——光有引擎(LLM)没用,你还需要传动系统(Agent)、车身框架(Agentic Systems)和安全保障(Agentic Infrastructure)。分层设计的魅力在于,它把复杂问题拆解成模块化的“零件”,让每个环节都可控、可优化。

为什么这对你重要? 因为分层不仅是技术逻辑,更是你从“概念验证”到“业务爆款”的必经之路。接下来,我将带你逐层拆解,从模型打磨到生产化治理,教你如何打造一个真正能落地的智能体系统。每一层都与上一层环环相扣,层层递进,确保你的智能体不仅“能跑”,还能“跑得快、跑得稳”!

二、LLMs —— 打造一颗可靠的“引擎”

大语言模型(LLM)是智能体的核心,就像跑车的引擎,决定了系统的思考能力。但在实际工程中,模型的“思考”是否可靠,直接影响后续所有环节的成败。如何让模型从“偶尔灵光一现”变成“稳定输出金点子”?这里有三个关键点:

- 推理参数的“调校艺术”:你有没有遇到过模型输出时而精准、时而跑偏?这是因为推理参数(如温度、top-k/top-p)直接影响输出质量。温度高了,输出创意十足但不稳定;温度低了,答案死板像背书。在生产环境中,我们需要通过 A/B 测试和回归验证,找到适合业务场景的参数组合。比如,合同审查场景可能需要低温度(0.2~0.5)确保条款提取精准,而生成建议则可以适当提高温度(0.7)增加灵活性。建立一个参数测试表,记录每次测试的延迟、准确率和成本,逐步逼近最优解。

- Prompt 工程:从“玄学”到“科学”:写 Prompt 绝不是拍脑袋的艺术,而是系统化的工程。好的 Prompt 就像给模型发一份“任务说明书”,需要清晰的角色(“你是法律专家”)、明确的目标(“提取合同中的风险条款”)和严格的约束(“只输出条款编号和风险描述,不得添加无关内容”)。我建议把 Prompt 模板化,存进版本控制系统,每次迭代都记录效果。比如,我们团队曾为合同审查设计了一个三段式 Prompt,准确率从 70% 提升到 95%。用 JSON 结构化 Prompt,方便机器解析和人工审查。

- API 封装:让调用更丝滑:直接在业务代码里调用 LLM API,就像在厨房里直接烧柴火——效率低还容易出乱子。更好的做法是封装一个 SDK,内置重试机制(应对网络抖动)、限流策略(避免超预算)和调用监控(记录每次请求的 token 消耗)。比如,我们团队为合同审查系统开发了一个 SDK,平均延迟从 2 秒降到 500 毫秒,调用失败率降低到 0.1%。一个好的 SDK 不仅提升性能,还能让开发团队爱不释手!

一个打磨好的 LLM 是 Agent 的“大脑”,但光有大脑还不够——Agent 需要“手脚”来行动。下一节,我们将探讨如何给模型装上“行动力”,让它从“思考者”变成“执行者”。

**落地建议:**先花 1 周时间打造“模型输出稳定性套件”(参数测试表、Prompt 版本控制、API 封装)。这套工具就像给跑车装上涡轮增压,决定了后续 Agent 是否能跑得又快又稳。

三、AI Agents —— 给模型装上“手脚”

有了可靠的 LLM,接下来要让它变成一个真正的 Agent——不仅能思考,还能行动!一个 Agent 的核心能力在于:调用工具、记忆上下文、分解复杂任务。这就像把跑车的引擎装上轮胎和方向盘,让它能上路跑。以下是四个关键点:

- 工具调用:让 Agent 成为“多面手”:Agent 的强大之处在于它能调用外部工具,比如检索法规数据库、查询 CRM 系统、甚至调用翻译 API。关键在于把这些功能封装成声明式工具(Function Calling),让 Agent 只需“点单”而无需操心底层实现。比如,合同审查 Agent 可以调用一个“法规检索工具”来核查条款合规性,输入是条款文本,输出是合规报告。我们团队曾用工具调用将合同审查时间从 2 小时缩短到 10 分钟,法务同事直呼“太香了”!

- 推理模式:让 Agent 学会“思考-行动”:Agent 不仅要会做事,还要会“想清楚再做”。ReAct(Reasoning + Acting)模式是个好选择,它让 Agent 在“思考-行动”循环中逐步解决问题。比如,审查合同时,Agent 会先思考“条款是否有风险”,再行动“调用法规数据库”,最后再思考“如何生成建议”。相比之下,Chain-of-Thought(CoT)更适合需要高可解释性的场景,但要控制推理链长度,避免 token 成本飙升。为每种任务场景选择合适的推理模式,记录每次推理的耗时和效果。

- 任务规划与分解:把大任务拆成小步骤:复杂的业务需求往往需要分解成多个子任务。比如,合同审查可以拆成“提取条款 → 检索法规 → 生成建议 → 触发审批”。一个好的计划器会生成清晰的执行计划,并动态调整优先级。我们团队曾用任务分解将一个复杂流程的错误率从 15% 降到 2%。任务分解就像给 Agent 装上 GPS导航,复杂任务也能轻松搞定!

- 记忆与状态管理:让 Agent 有“记性”:Agent 需要记住短期上下文(当前会话)和长期记忆(用户偏好、历史数据)。比如,合同审查 Agent 可能需要记住用户的偏好格式(PDF 还是 Word),并存储历史审查记录以便复查。关键在于分层存储:短期上下文用内存缓存,长期记忆用数据库或向量库,避免上下文膨胀导致成本失控。用 Redis 缓存短期上下文,延迟可降到毫秒级。

单个 Agent 已经能独当一面,但实际业务往往需要多个 Agent 协同工作,就像跑车需要车队配合才能跑长途。下一节,我们将探讨如何让多个 Agent 协作,组成一个高效的“车队”。

**工程实践:**先用 2 周时间实现“工具目录 + 统一调用规范”,再花 1 周将“计划器”与“执行器”分离。计划器负责制定任务路线,执行器负责踩油门,确保每一步都稳稳当当。

四、Agentic Systems —— 打造高效的“车队”协作

单个 Agent 已经很强大,但真正的业务场景往往需要多个 Agent 协同作战,就像一场 F1 赛车比赛,需要车队配合才能夺冠。比如,合同审查可能涉及“条款提取 Agent”“法规核查 Agent”和“建议生成 Agent”,它们需要高效通信、任务分配和状态一致性。以下是五个关键点:

- Agent 间通信:让车队“无缝配合”:多 Agent 协作需要清晰的通信协议,包括消息格式(JSON 或 Protobuf)、重试语义(失败后重试几次)和确认机制(确保消息送达)。比如,条款提取 Agent 完成后需要通知法规核查 Agent,并传递条款数据。我们团队曾因缺少确认机制导致数据丢失,后来引入了消息队列(Kafka),问题迎刃而解。一个好的通信协议就像车队的无线电,让每个 Agent 都能“听懂指令、快速响应”!

- 路由与调度:给任务找“最佳选手”:谁来处理某个子任务?这是调度器的工作。调度器会根据 Agent 的能力(比如擅长检索还是生成)动态分配任务。比如,法规核查 Agent 擅长调用数据库,就优先处理检索任务。我们团队曾用调度器将任务分配效率提升了 30%。用简单的规则引擎(如 Drools)实现调度器,快速上手。

- 状态协调:确保车队“步调一致”:多 Agent 协作时,状态一致性是个大挑战。比如,条款提取 Agent 和建议生成 Agent 不能同时修改同一份合同,否则会产生冲突。解决方案是采用分布式一致性(如 ZooKeeper)或乐观并发控制。我们团队曾用 Redis 实现乐观锁,冲突率从 10% 降到 0%。为每个 Agent 的状态生成唯一 ID,方便追踪和回滚。

- 多 Agent RAG:让知识“共享无障碍”:检索增强生成(RAG)在多 Agent 场景下需要统一的向量数据库和检索策略,避免信息孤岛。比如,所有 Agent 共享一个法规向量库,确保检索结果一致。我们团队曾因向量库不统一导致法规核查结果偏差,后来引入了统一的 Pinecone 向量库,问题解决。统一的 RAG 就像给车队配上共享导航系统,信息流通快如闪电!

- 编排框架:让每场比赛“可回放”:一个好的编排框架(如 Apache Airflow 或自研 Workflow)能让每次任务执行路径可复现、可回放。每个节点都需要记录 trace id,方便事后审计。我们团队曾用 trace id 定位了一个隐藏 Bug,节省了数周排查时间。为每个编排节点设计可观测指标(延迟、成功率、成本),实时监控系统健康。

多 Agent 协作让系统如车队般高效,但要在生产环境中跑得稳,还需要基础设施的保驾护航。下一节,我们将探讨如何打造一个生产级的 Agentic Infrastructure,确保系统“跑得快、不翻车”。

**实践提醒:**花 3 周时间打造编排框架,把“编排”视为核心组件,并为每个节点设计可观测指标。这就像给车队装上实时监控屏,随时掌握赛况。

五、Agentic Infrastructure —— 让系统“跑得快、不翻车”

到了生产环境,技术难题往往退居二线,可靠性、成本和合规性成为主角。Agentic Infrastructure 就像赛车的维修站和安全系统,确保车队在长途比赛中不翻车、不超支、不违规。以下是五个关键点:

- 可观测性与日志:让每一步“有迹可循”:生产环境中,任何问题都需要快速定位。建议对输入、每一步中间输出、工具调用结果都生成结构化日志,并带上 trace id。我们团队曾因日志不全花了 3 天排查一个 Bug,后来引入了 OpenTelemetry,定位时间缩短到 1 小时。完善的日志系统就像赛车的黑匣子,关键时刻救命!

- 错误处理与重试:让系统“自愈”:不同错误需要不同策略。比如,外部 API 超时可以自动重试 3 次,而模型生成幻觉(hallucination)则需要后端校验或人工复核。我们团队曾用校验规则将幻觉率从 5% 降到 0.5%。为每种错误场景设计专属重试策略,并记录重试次数和结果。

- 安全与访问控制:让系统“滴水不漏”:能力越强的系统,越需要严格的安全措施。遵循最小权限原则,为每个 Agent 设置独立权限,并记录所有操作的审计日志。数据脱敏也不可少,尤其是涉及敏感信息时。我们团队曾因缺少脱敏导致合规风险,后来引入了自动脱敏工具,省心又安全。一个安全的系统就像装了防弹玻璃的赛车,稳稳当当!

- 限流与成本管理:让预算“不失控”:模型调用成本可能像脱缰野马,稍不注意就超支。建议按场景设置缓存(复用相似请求的结果)、结果复用(避免重复生成)和请求剪枝(剔除低价值请求)。我们团队曾通过缓存将 token 消耗降低 40%。用 Prometheus 监控 token 消耗,设置成本告警。

- 人机协同:让人类“坐镇指挥”:复杂或高风险决策需要人工介入。采用“机器预建议 + 人工最终决定”的模式,比如让 Agent 生成合同修改建议,但由法务人员最终确认。我们团队曾因缺少人工审批导致错误建议上线,后来加入了审批节点,风险几乎为零。人机协同就像给赛车配上顶级车手,技术和经验双剑合璧!

Agentic Infrastructure 是整个系统的“安全网”,确保 LLM、Agent 和 Agentic Systems 在生产环境中无缝衔接,共同为业务创造价值。

**企业建议:**花 4 周时间完善“可观测性 + 回退机制 + 人工阈值”。这三项就像赛车的刹车系统、安全带和维修站,缺一不可。

六、常见的五个实战坑(以及如何避开)

落地智能体的路上,坑无处不在,但踩过一次就能学会绕开:

- 把所有问题都丢给大模型:别指望一个模型包打天下!明确可程序化的任务交给规则或工具,只让模型处理需要推理的部分。比如,条款提取可以用正则表达式,模型只负责风险分析。

- Prompt 和工具接口没有版本管理:没有版本控制就像赛车没备胎,随时可能翻车。建立 Prompt 和工具接口的版本化机制,确保可回滚。

- 忘了成本预估:上线后发现 token 账单像天文数字?研发早期就埋点统计每个场景的 token/call 成本,设置预算上限。

- 忽视安全与合规审计:敏感数据场景必须提前设计权限、脱敏和审计路径,否则可能面临法律风险。

- 缺少人机协同设计:不把人类纳入反馈回路,系统异常时就像赛车失控。设计人工审批节点,关键时刻有人把关。

七、简易落地清单:从零到一的行动计划

想让智能体快速落地?这份清单可以直接抄作业:

- 搭建 LLM 调用 SDK(1 周):包含限流、重试和 metrics 收集,确保调用丝滑。

- 模板化 Prompt(1 周):设计三段式 Prompt(角色、目标、约束),并进行 A/B 测试和回归测试。

- 封装工具目录(2 周):实现声明式 API,编写能力描述文档,方便 Agent 调用。

- 实现“计划器 + 执行器”架构(2 周):先支持同步模式,再扩展异步,确保任务分解和执行高效。

- 引入编排框架(3 周):为每次执行生成 trace id,确保可复现、可回放。

- 上线前完善治理(2 周):实现日志、人工审批点和成本告警,降低上线风险。

- 逐步放量(持续进行):监控幻觉率、错误率和单位成本,动态优化。

八、总结

从概念到爆款,智能体没有你想的那么难!。Agentic AI 不是高不可攀的魔法,而是一套从“核心能力(LLM)”到“工程化(Agent)”再到“协作与治理(Agentic Systems & Infrastructure)”的系统化工程。只要把每一层都打造成可测、可回滚、可审计的模块,你的智能体就能从概念变成业务线上的“爆款产品”。实践中最常见的误区,是过早追求复杂的多 Agent 协作,而忽略了基础的 Prompt 工程、工具封装和可观测体系。别急着造“星际飞船”,先把“跑车”造好,稳步迭代,业务价值自然水到渠成!

最后

选择AI大模型就是选择未来!最近两年,大家都可以看到AI的发展有多快,我国超10亿参数的大模型,在短短一年之内,已经超过了100个,现在还在不断的发掘中,时代在瞬息万变,我们又为何不给自己多一个选择,多一个出路,多一个可能呢?

与其在传统行业里停滞不前,不如尝试一下新兴行业,而AI大模型恰恰是这两年的大风口,整体AI领域2025年预计缺口1000万人,人才需求急为紧迫!

由于文章篇幅有限,在这里我就不一一向大家展示了,学习AI大模型是一项系统工程,需要时间和持续的努力。但随着技术的发展和在线资源的丰富,零基础的小白也有很好的机会逐步学习和掌握。

【2025最新】AI大模型全套学习籽料(可白嫖):LLM面试题+AI大模型学习路线+大模型PDF书籍+640套AI大模型报告等等,从入门到进阶再到精通,超全面存下吧!

获取方式:有需要的小伙伴,可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

包括:AI大模型学习路线、LLM面试宝典、0基础教学视频、大模型PDF书籍/笔记、大模型实战案例合集、AI产品经理合集等等

大模型学习之路,道阻且长,但只要你坚持下去,一定会有收获。本学习路线图为你提供了学习大模型的全面指南,从入门到进阶,涵盖理论到应用。

L1阶段:启航篇|大语言模型的基础认知与核心原理

L2阶段:攻坚篇|高频场景:RAG认知与项目实践

L3阶段:跃迀篇|Agent智能体架构设计

L4阶段:精进篇|模型微调与私有化部署

L5阶段:专题篇|特训集:A2A与MCP综合应用 追踪行业热点(全新升级板块)

AI大模型全套学习资料【获取方式】

为武汉地区的开发者提供学习、交流和合作的平台。社区聚集了众多技术爱好者和专业人士,涵盖了多个领域,包括人工智能、大数据、云计算、区块链等。社区定期举办技术分享、培训和活动,为开发者提供更多的学习和交流机会。

更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)