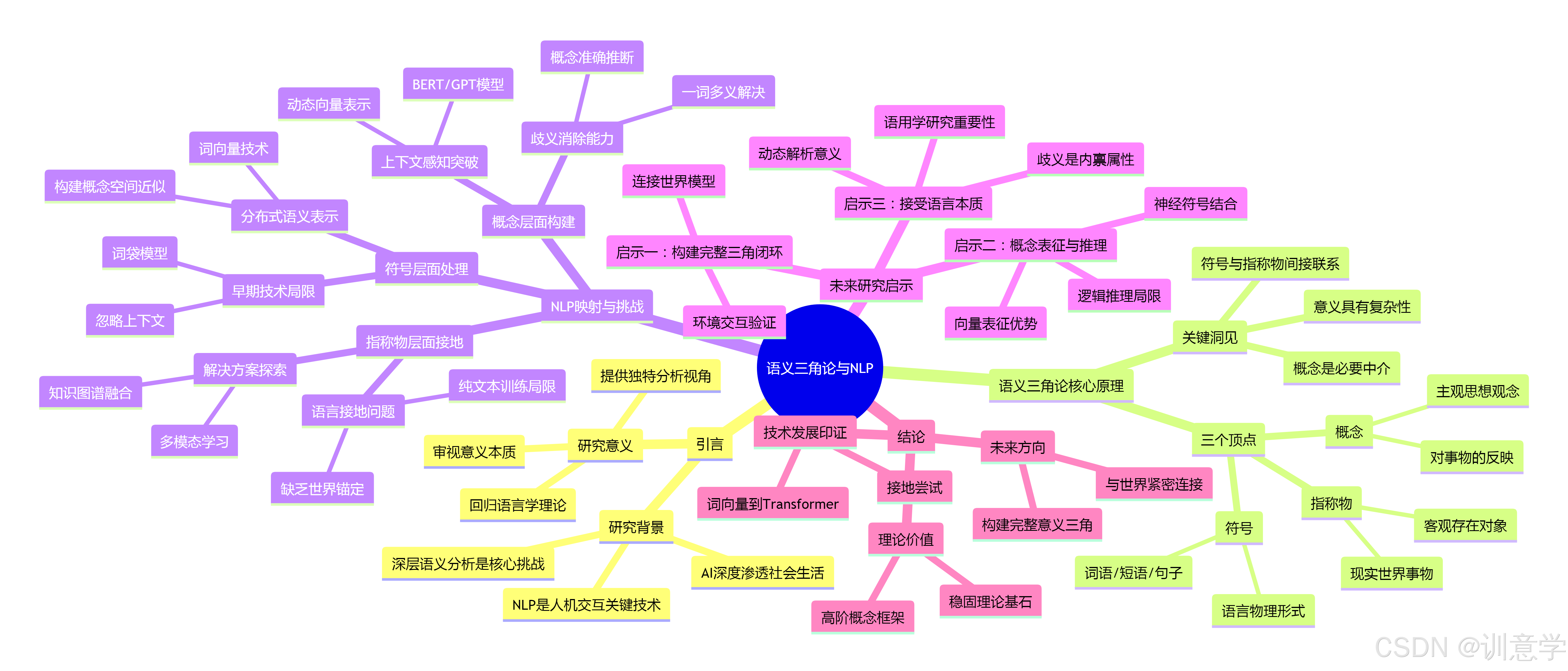

语义三角论对人工智能自然语言处理深层语义分析的影响与启示

语义三角论对NLP深层语义分析的启示 摘要:经典语言学理论"语义三角论"揭示了语言符号、概念与指称物之间的三元关系,为自然语言处理(NLP)提供了重要理论框架。研究发现,尽管该理论未直接集成到BERT、GPT等主流模型中,但其核心思想深刻映射了NLP在语义表示、歧义消除和知识接地等任务中的根本挑战。现代NLP技术通过词向量、上下文建模和多模态学习等方式,实质上是沿着语义三角的三

摘要

本报告旨在深入探讨经典语言学理论“语义三角论”(Semantic Triangle Theory)对于当前人工智能(AI)领域中自然语言处理(NLP)的深层语义分析所带来的影响与启示。研究发现,尽管在现有技术文献中,语义三角论并未作为一种具体的算法或模型被直接集成到如BERT、GPT等主流神经网络架构中 (根据所有搜索结果的综合分析,未发现直接的技术集成案例),但其核心思想为整个NLP语义理解领域提供了至关重要的理论框架和高阶指导。语义三角论揭示的“符号-概念-指称物”三元关系,深刻地映射了NLP在语义表示、歧义消除、知识接地等核心任务上所面临的根本性挑战。本报告将详细阐述该理论的核心,分析现代NLP技术范式如何在本源上回应其揭示的难题,并展望其对未来研究的启示。

1. 引言

在2025年的今天,人工智能已经渗透到社会生活的方方面面,而自然语言处理(NLP)作为实现人机无缝交互的关键技术,其核心目标——让机器像人一样“理解”语言——仍然是该领域最具挑战性的前沿课题。深层语义分析,即超越词汇和句法层面,揭示文本的真实含义、意图和逻辑关系 ,是实现这一宏大目标的必经之路。

在探索深层语义的道路上,现代NLP技术,尤其是以Transformer架构为基础的大规模预训练模型,取得了长足的进步 。然而,这些数据驱动的模型在可解释性、常识推理和世界知识关联等方面依然存在局限性。在此背景下,回归语言学和符号学的基本理论,重新审视“意义”的本质,具有重要的现实意义。语义三角论,作为一个解释语言符号、人类思维与客观世界之间关系的经典模型,为我们提供了一个审视和剖析NLP深层语义分析困境与出路的独特视角。本报告将系统性地梳理语义三角论的原理,并剖析其对现代NLP技术的概念性影响与实践启示。

2. 语义三角论的核心原理

语义三角论,又称“意义三角”(Triangle of Meaning),最早由奥格登(C.K. Ogden)和理查兹(I.A. Richards)提出,旨在阐明语言符号如何获得其意义。该理论的核心由三个顶点构成 :

- 符号(Symbol) :指语言的物理形式,如词语、短语或句子本身。例如,汉字“苹果”或英文单词“apple”。

- 概念(Concept / Thought / Reference) :指当人们看到或听到一个符号时,在脑海中形成的思想、观念或意象。这是对客观事物的主观反映。例如,对于“苹果”,人们会联想到一种圆形、可食、通常为红或绿色的水果。

- 指称物(Referent / Thing) :指符号在现实世界中所指向的、客观存在的具体事物或对象。例如,桌上那个真实的、可以触摸和品尝的苹果。

该理论的关键洞见在于,符号与指称物之间的关系是间接的、约定俗成的,必须通过“概念”这个中介才能建立联系 。在语义三角形的图示中,连接“符号”与“指称物”的底边通常被画成虚线,以强调这种非直接性。这意味着,词语本身并不直接等同于事物,而是通过唤起人类大脑中的共同概念来完成指代。这一原理深刻地揭示了语言意义的复杂性、主观性和认知依赖性。

3. 语义三角论对NLP深层语义分析的映射与挑战

语义三角论的三个顶点和三条边,恰好可以映射到NLP深层语义分析所面临的三大核心挑战。现代NLP技术的发展历程,在某种程度上可以看作是沿着语义三角的边,试图用计算方式重建这三者之间关系的过程。

3.1 符号层面的处理:从孤立到关联

NLP的早期阶段,如“词袋模型”(Bag-of-Words),主要在符号层面进行操作,将文本视为离散词语的集合,忽略了词序和上下文,这显然无法触及“概念”层面。

分布式语义表示,特别是词向量(Word Embeddings)技术(如Word2Vec、GloVe)的出现,是第一次大规模、有效地尝试从“符号”走向“概念”的努力 。通过在海量文本中学习词语的共现关系,词向量将“符号”映射到一个高维向量空间中。在这个空间里,语义相近的词语(符号)距离也相近。这可以被理解为:模型试图通过分析符号之间的关系,来近似构建一个“概念空间”。然而,这种表示是静态的,一个符号(如“bank”)只有一个向量,无法解决一词多义问题,即无法根据语境区分不同的“概念”(“河岸”或“银行”)。

3.2 概念层面的构建:上下文的引入

语义三角论强调,“概念”是理解的关键中介。如何让机器在处理“符号”时形成准确的“概念”,成为NLP的核心难题。以BERT、GPT为代表的基于Transformer的预训练语言模型,通过其强大的上下文感知能力,在这一方向上取得了巨大突破 。

这些模型不再为每个词(符号)生成一个固定的向量,而是根据其所在的具体句子(上下文)动态地生成一个上下文相关的表示。例如,在“I went to the river bank”和“I went to the bank to deposit money”中,“bank”这个符号会生成两个截然不同的向量表示。这可以被视为模型在模拟人类认知过程: 通过分析一个符号周围的其他符号,来推断出当前语境下它所对应的那个最恰当的“概念”。这正是对语义三角中“符号”通过“概念”连接“指称物”这一间接路径的计算模拟,极大地提升了歧义消除(Word Sense Disambiguation)的能力 。

3.3 指称物层面的“接地”:知识与世界的关联

语义三角论最大的启示在于指出了语言系统并非封闭的符号游戏,其最终价值在于指向客观世界(指称物)。这是当前纯文本训练的NLP模型面临的最大瓶颈,即“语言接地”(Language Grounding)问题。一个仅在海量文本上训练的模型,可能知道“天空是蓝色的”,但它并不知道什么是“天空”,什么是“蓝色”,它只是学到了这两个符号之间的高度相关性。模型的知识悬浮在符号和统计关系之上,缺乏与真实世界事实的锚定。

为了解决这个问题,研究界正积极探索将外部知识融入语言模型的方法,这可以看作是连接“概念”与“指称物”的尝试:

- 知识图谱(Knowledge Graphs)的融合:知识图谱是以结构化三元组(实体-关系-实体)形式存储世界知识的数据库 。将知识图谱与语言模型结合,相当于为模型提供了一个关于“指称物”及其关系的显式地图。例如,当模型处理文本时,可以查询知识图谱,将文本中的实体(符号)链接到图谱中的节点(指称物的代理),从而获取关于该实体的丰富属性和关系信息,增强模型的理解和推理能力 。

- 多模态学习(Multimodal Learning) :通过同时处理文本、图像、视频等多种模态的数据,模型可以建立“符号”(如单词“狗”)与其视觉“指称物”(狗的图片)之间的直接联系。这种跨模态的学习方式是实现语言接地的另一条重要路径。

4. 语义三角论对未来NLP研究的理论启示

尽管语义三角论并未直接催生具体的NLP算法,但它作为一种诊断工具和思想罗盘,对未来研究方向提供了深刻的启示。

4.1 启示一:语义分析的终极目标是构建完整的三角闭环

当前NLP技术在“符号-概念”这条边上(通过上下文嵌入)取得了巨大成功,但在连接“指称物”方面仍处于初级阶段。未来的研究需要更加关注如何构建一个完整的、可动态交互的语义三角闭环。这意味着模型不仅要能理解文本,还要能将其理解的内容与一个内在的、一致的“世界模型”相关联,并能通过与环境(无论是物理世界还是虚拟世界)的交互来更新和验证这个世界模型。

4.2 启示二:重新审视“概念”的表征与推理

现代深度学习模型通过向量表征“概念”,这种方式在处理模式匹配和相似性计算时非常有效,但在进行精确、符号化的逻辑推理时则显得力不从心 。语义三角论提醒我们,“概念”不仅是模糊的意象,也包含结构化的逻辑关系。因此,探索神经符号结合(Neuro-Symbolic)的方法,即融合神经网络的分布式表示能力和符号系统的逻辑推理能力,是构建更强大“概念”表征的关键方向 。

4.3 启示三:歧义与语境是语言的内禀属性,而非待修复的缺陷

语义三角中“符号”与“指称物”之间的虚线,明确了语言的歧义性和上下文依赖性是其固有本质。这启示我们,与其追求一个“一劳永逸”消除所有歧义的通用模型,不如设计出能更高效、更鲁棒地利用上下文来动态解析意义的系统。这意味着对语用学(Pragmatics)——研究语言在特定情境下如何被使用和理解的学科——的计算化研究将变得愈发重要 。

5. 结论

语义三角论,作为一个跨越近一个世纪的语言学理论,并未在人工智能的浪潮中过时。恰恰相反,它以其深刻的洞察力,为我们理解和评估现代自然语言处理技术提供了一个稳固的理论基石。研究表明,该理论的影响并非体现在具体的代码实现或模型架构层面,而是体现在其作为一种高阶的 conceptual framework,深刻地揭示了NLP深层语义分析的核心任务:即如何在计算层面重建 符号(语言数据) 、 概念(上下文表示) 与 指称物(世界知识) 之间的复杂联系。

从词向量对符号关系的捕捉,到Transformer模型对上下文概念的动态构建,再到知识图谱和多模态学习对世界知识的“接地”尝试,NLP技术的发展轨迹在不经意间印证并回应着语义三角论所勾勒的认知蓝图。展望未来,要实现真正意义上的人工智能语言理解,研究者们仍需不断从这一经典理论中汲取智慧,致力于在机器内部构建起一个更加完整、一致且与外部世界紧密相连的“意义三角”。

更多推荐

已为社区贡献38条内容

已为社区贡献38条内容

所有评论(0)