大模型必知基础知识:4、Transformer架构-多头注意力机制原理详解

文章摘要 Transformer模型中的多头注意力机制是其核心创新,它模拟了人类选择性注意的能力。该机制通过多组独立权重矩阵(Q、K、V),使模型能从不同角度(如语法、语义、情感等)分析文本关系。每个"注意力头"专注于特定维度的特征,最后将多个视角的见解综合起来。这种设计大幅提升了模型捕捉复杂语义关系的能力,成为大语言模型性能突破的关键技术。实现上采用维度切分策略,将高维向量空

大模型必知基础知识:4、Transformer架构-多头注意力机制原理详解

总目录

- 大模型必知基础知识:1、Transformer架构-QKV自注意力机制

- 大模型必知基础知识:2、Transformer架构-大模型是怎么学习到知识的?

- 大模型必知基础知识:3、Transformer架构-词嵌入原理详解

- 大模型必知基础知识:4、Transformer架构-多头注意力机制原理详解

- 大模型必知基础知识:5、Transformer架构-前馈神经网络(FFN)原理详解

- 大模型必知基础知识:6、Transformer架构-提示词工程调优

- 大模型必知基础知识:7、Transformer架构-大模型微调作用和原理详解

- 大模型必知基础知识:8、Transformer架构-如何理解学习率 Learning Rate

- 大模型必知基础知识:9、MOE多专家大模型底层原理详解

- 大模型必知基础知识:10、大语言模型与多模态融合架构原理详解

- 大模型必知基础知识:11、大模型知识蒸馏原理和过程详解

- 大模型必知基础知识:12、大语言模型能力评估体系

- 大模型必知基础知识:13、大语言模型性能评估方法

目录

- 引言:Transformer的革命性突破

- 从生活场景理解注意力机制

- 注意力机制的本质:建模序列关系

- 自注意力机制的数学原理

- 从单头到多头:为什么需要多个视角

- 多头注意力的技术实现

- 多头注意力的优势分析

- 实际应用案例:以DeepSeek为例

- 总结

引言:Transformer的革命性突破

在人工智能领域,特别是自然语言处理(NLP)中,Transformer模型的出现可以说是一个里程碑式的突破。它彻底改变了机器理解和生成人类语言的方式,并催生了一系列强大的大语言模型,比如GPT系列、BERT、Claude以及国内的 Qwen、DeepSeek、GLM等。

但对于初次接触Transformer的人来说,其中有一个核心概念往往让人感到困惑,那就是多头注意力机制(Multi-Head Attention)。这个机制听起来很复杂,但实际上它的设计思想非常巧妙且符合直觉。

本文将用最简单、最生活化的方式,带你深入理解多头注意力机制的工作原理、设计动机以及它为什么如此重要。无论你是AI初学者还是想要深入了解大模型原理的开发者,这篇文章都能帮你建立清晰的认知框架。

从生活场景理解注意力机制

会议室中的选择性注意

让我们从一个日常场景开始理解。想象你正在参加一个重要的项目会议,会议室里有五个人轮流发言,每个人都在讨论项目的不同方面。你坐在中间,听着每个人的发言。

这时候一个有趣的现象出现了:你的大脑会自动对不同人的发言进行筛选和权重分配。当某个人讨论的内容与你当前关注的问题高度相关时,你会不自觉地提高对他的注意力;而当有人说的内容不那么重要时,你可能只是礼貌地听着,但并没有真正记住。

这种选择性注意的能力是人脑的一个重要特征。我们根据发言内容、语气、表情、发言人的身份以及与当前任务的相关性等多种因素,动态地调整对不同信息源的注意力分配。

注意力机制的计算机模拟

Transformer中的注意力机制(Attention Mechanism)正是模仿了人脑的这种能力。它让模型能够在处理一段文本时,自动判断每个词与其他词之间的关联强度,从而更好地理解整个句子的语义。

这种机制的核心思想可以总结为:不是所有的信息都同等重要,模型需要学会"关注"真正重要的信息。

注意力机制的本质:建模序列关系

从文本到向量

在Transformer模型中,输入的文本首先会被分词(tokenization),然后每个词都会被转换成一个高维向量。这个向量是词的数学表示,包含了该词的语义信息。

举个例子,考虑这句话:“我喜欢吃苹果”。

这句话会被拆分成:我 / 喜欢 / 吃 / 苹果

每个词都会被映射到一个向量空间中的某个点,比如在一个512维的空间里,"我"可能对应向量[0.2, -0.5, 0.8, …],"苹果"可能对应另一个向量[0.3, 0.1, -0.4, …]。

词与词之间的关系建模

接下来的关键问题是:这些词之间有什么关系?

在这个例子中:

- "我"是主语,它和"吃"之间存在主谓关系

- "吃"是动词,它和"苹果"之间是动宾关系

- "喜欢"表达情感,修饰整个"吃苹果"这个动作

- "苹果"是宾语,也是"吃"这个动作的对象

注意力机制的任务就是自动学习并量化这些关系。它会为每一对词计算一个注意力权重(attention weight),这个权重表示在理解某个词时,其他词的重要程度。

比如在理解"吃"这个词时,模型会发现"我"(主语)和"苹果"(宾语)的权重比较高,而"喜欢"的权重相对较低一些。

自注意力机制的数学原理

为什么叫"自"注意力

自注意力(Self-Attention)中的"自"字,指的是模型用输入序列本身来计算注意力权重。换句话说,句子中的每个词都要和句子中的所有词(包括它自己)进行交互,从而捕捉词与词之间的关系。

这就像是"自己和自己玩",输入是这句话,输出也是基于这句话计算出来的关系表示,整个过程不需要外部信息。

QKV三剑客

自注意力机制的核心是三个矩阵变换:Query(查询)、Key(键)和Value(值)。这三个概念借鉴了信息检索的思想。

对于输入序列X,我们通过三个不同的权重矩阵将其变换为Q、K、V:

- Q = X × Wq(查询矩阵)

- K = X × Wk(键矩阵)

- V = X × Wv(值矩阵)

可以这样理解它们的作用:

- Query(Q):代表"我想查询什么信息"

- Key(K):代表"我能提供什么信息"

- Value(V):代表"我实际包含的信息内容"

注意力计算公式

自注意力的计算公式如下:

Attention ( Q , K , V ) = softmax ( Q K T d k ) V \text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V Attention(Q,K,V)=softmax(dkQKT)V

让我们逐步解析这个公式:

-

QK^T:Q和K的转置相乘,得到一个注意力分数矩阵。这个矩阵的每个元素表示一个词对另一个词的"关注程度"

-

除以√dk:dk是向量的维度,比如512维就除以√512≈22.6。这个缩放操作是为了防止点积结果过大,导致softmax函数梯度消失

-

softmax:将分数转换为概率分布,确保所有权重加起来等于1

-

乘以V:用计算出的注意力权重对Value进行加权求和,得到最终输出

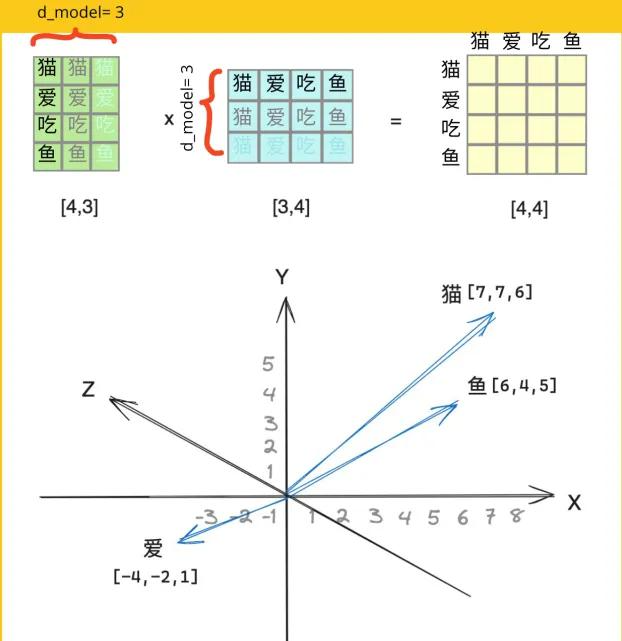

几何空间的理解

从几何角度看,V矩阵中的每个向量都是高维空间中的一个点。比如在一个三维空间里,"猫"可能对应坐标[7, 7, 6],"鱼"对应[6, 4, 5],"爱"对应[-4, -2, 1]。

虽然实际的大模型使用的是数千维的向量(GPT系列模型使用12500维),人脑无法直观想象这么高维的空间,但在计算机的世界里,这些向量确实在高维空间中有明确的位置。

大模型的训练过程,本质上就是在调整这个高维空间中的点的位置,让语义相似的词在空间中彼此靠近,形成有意义的聚类。这就是所谓的"找关系"过程。

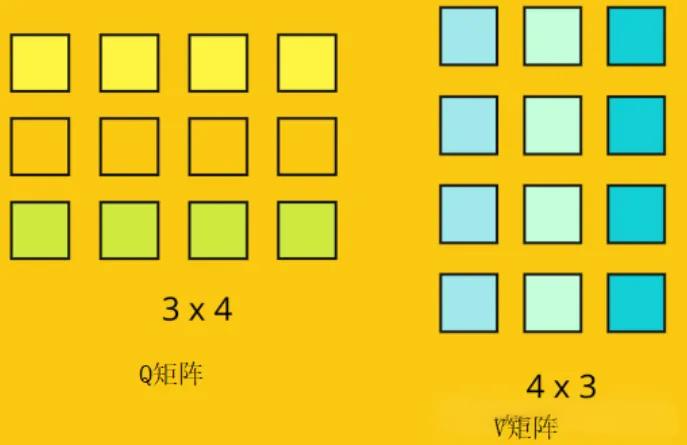

矩阵运算的实质

从数学角度看,整个计算过程就是一系列矩阵乘法:

- 先计算Q和K的转置的矩阵乘法,得到注意力分数

- 对分数矩阵应用缩放和softmax归一化

- 最后用归一化的注意力权重矩阵乘以V矩阵

举个具体例子,假设我们有4个词的序列,每个词用3维向量表示:

输入矩阵X的形状是[4, 3],表示4个词,每个词3维

经过变换后:

- Q的形状:[4, 3]

- K的形状:[4, 3]

- V的形状:[4, 3]

计算QK^T得到形状为[4, 4]的注意力分数矩阵,每个元素表示一个词对另一个词的关注度。

最后乘以V,输出形状仍然是[4, 3],表示经过注意力加权后的4个词的新表示。

从单头到多头:为什么需要多个视角

单头注意力的局限性

前面讲的是单头注意力(Single-Head Attention),也就是只用一组Q、K、V来计算注意力。这就好比只有一个观察者从一个角度去理解句子的含义。

但是,人类对语言的理解往往是多角度、多层次的。还是以"我喜欢吃苹果"这句话为例,我们可以从多个维度去分析:

- 语法层面:识别主谓宾结构,"我"是主语,"吃"是谓语,"苹果"是宾语

- 语义层面:理解动作关系,“吃"这个动作连接了"我"和"苹果”

- 情感层面:捕捉情绪色彩,"喜欢"表达了积极的情感态度

- 实体层面:识别具体事物,"苹果"是一种水果

如果只用一个注意力头,模型可能只能捕捉到其中一两个方面的关系,而忽略了其他重要的语义维度。这就像盲人摸象,每个人只摸到大象的一部分,无法形成完整的认知。

多头注意力的设计思想

多头注意力机制(Multi-Head Attention)的核心思想就是:让多个"小专家"同时工作,每个专家从不同的角度去理解句子,然后把他们的见解综合起来。

具体来说:

- 第一个注意力头可能专注于捕捉语法关系

- 第二个注意力头可能专注于语义依赖

- 第三个注意力头可能专注于情感色彩

- 第四个注意力头可能专注于长距离依赖关系

每个头都有自己独立的Q、K、V权重矩阵,因此能够学习到不同类型的模式和关系。

多角度理解的类比

可以把多头注意力想象成多个摄像机从不同角度拍摄同一个场景:

- 第一个摄像机从正面拍摄,捕捉整体布局

- 第二个摄像机从侧面拍摄,捕捉细节特征

- 第三个摄像机从上方拍摄,捕捉空间关系

- 第四个摄像机是特写镜头,捕捉局部细节

最后,导演把这些不同角度的画面综合起来,就能形成对场景的完整理解。多头注意力机制的工作方式与此类似。

多头注意力的技术实现

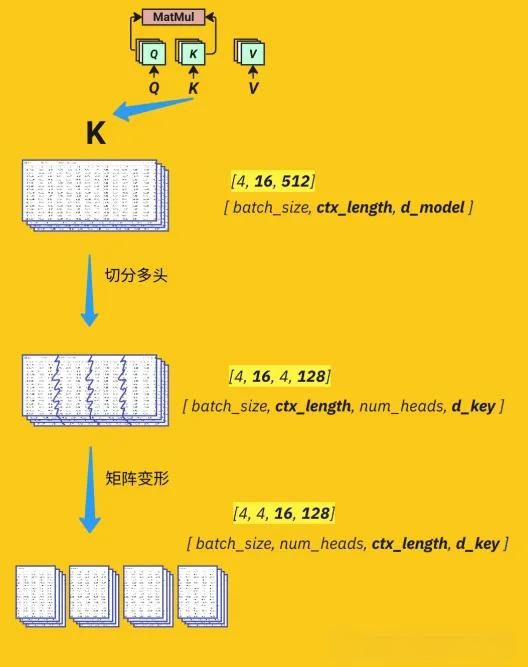

维度切分策略

虽然叫"多头",但实际实现时并不是简单地复制多份完整的注意力计算。相反,多头注意力采用了一种更高效的维度切分策略。

假设模型的总维度是dmodel=512,我们想要使用h=8个注意力头。那么每个头只需要处理dk=dmodel/h=512/8=64维的子空间。

具体步骤如下:

- 输入向量维度:[batch_size, seq_length, 512]

- 通过线性变换生成Q、K、V:每个形状都是[batch_size, seq_length, 512]

- 将512维切分成8个64维的子空间,重塑为:[batch_size, num_heads, seq_length, d_k]

- 在每个子空间独立计算注意力

- 将8个头的输出拼接回512维:[batch_size, seq_length, 512]

- 通过最后的线性层进行变换

计算流程详解

让我们以一个具体的例子来说明多头注意力的完整计算流程。假设:

- 输入序列长度:4个词

- 模型维度:512

- 注意力头数:8

- 每个头的维度:64

第一步:线性变换生成QKV

对输入X[4, 512]分别进行三次线性变换:

- Q = X × Wq,得到[4, 512]

- K = X × Wk,得到[4, 512]

- V = X × Wv,得到[4, 512]

第二步:切分多头

将512维切分成8个头,每个头64维:

- Q变形为[4, 8, 64],表示4个词,8个头,每头64维

- K变形为[4, 8, 64]

- V变形为[4, 8, 64]

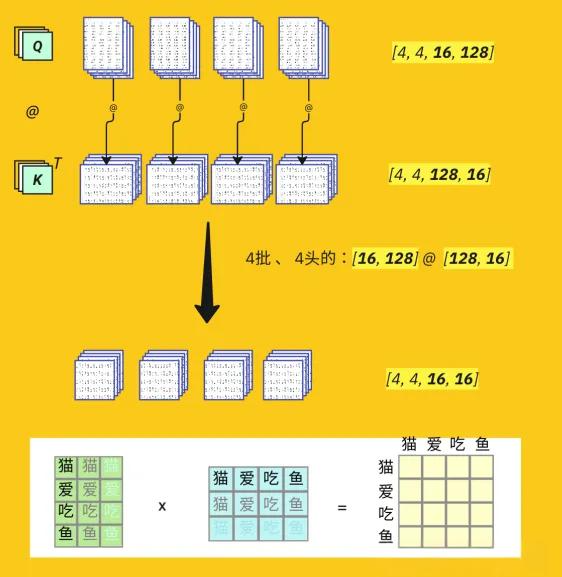

第三步:并行计算注意力

对每个头独立计算注意力(8个头可以并行):

对于第i个头:

head i = Attention ( Q i , K i , V i ) = softmax ( Q i K i T 64 ) V i \text{head}_i = \text{Attention}(Q_i, K_i, V_i) = \text{softmax}\left(\frac{Q_iK_i^T}{\sqrt{64}}\right)V_i headi=Attention(Qi,Ki,Vi)=softmax(64QiKiT)Vi

每个头输出形状:[4, 64]

第四步:拼接多头输出

将8个头的输出拼接起来:

- 拼接前:8个[4, 64]的矩阵

- 拼接后:1个[4, 512]的矩阵

第五步:最终线性变换

通过一个输出权重矩阵Wo进行最终变换:

MultiHead ( Q , K , V ) = Concat ( head 1 , . . . , head 8 ) W O \text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, ..., \text{head}_8)W^O MultiHead(Q,K,V)=Concat(head1,...,head8)WO

输出形状:[4, 512]

参数量分析

多头注意力的参数主要来自四个权重矩阵:

- Wq:[512, 512]

- Wk:[512, 512]

- Wv:[512, 512]

- Wo:[512, 512]

总参数量:4 × 512 × 512 = 1,048,576个参数

需要注意的是,虽然有8个头,但并不需要8倍的参数量。因为我们是先用一个大的权重矩阵进行变换,然后再切分成多个头,而不是为每个头单独维护一套权重矩阵。这种设计既实现了多角度建模,又保持了参数效率。

多头注意力的优势分析

表征能力的提升

多头注意力最大的优势在于提升了模型的表征能力。通过多个注意力头,模型能够:

- 捕捉多种关系类型

在自然语言中,词与词之间的关系是多样化的:

- 语法关系:主谓、动宾、定中、状中等

- 语义关系:同义、反义、上下位、整体部分等

- 语用关系:指代、省略、话题连续等

- 韵律关系:重音、停顿、语调等

单个注意力头很难同时捕捉所有这些关系,而多头注意力可以让不同的头专注于不同类型的关系。

- 学习多尺度特征

不同的注意力头可以关注不同尺度的上下文:

- 有的头关注局部信息(相邻词之间的关系)

- 有的头关注中等距离的依赖关系

- 有的头关注长距离依赖(句子开头和结尾的关系)

这种多尺度建模能力让模型既能捕捉细节,又不失全局视野。

- 增强鲁棒性

多个头相当于多个独立的"投票者",即使某个头学习到的模式不够好,其他头仍然可以提供有用的信息。这种集成效应提高了模型的鲁棒性和泛化能力。

计算效率的优化

多头注意力的另一个重要优势是提高了计算效率:

- 并行化计算

因为每个头的计算是独立的,所以8个头可以完全并行处理,充分利用现代GPU的并行计算能力。这相比串行计算单个大的注意力矩阵要快得多。

- 降低单次计算量

虽然总的计算量相当,但是将一个大矩阵的计算分解成多个小矩阵的计算,每个小矩阵的计算量是原来的1/h²(h是头数)。这使得每个计算单元的负担更小,数值更稳定。

比如计算512×512的矩阵乘法和计算8个64×64的矩阵乘法,虽然总乘法次数一样,但后者更容易并行,而且每个小矩阵的计算更快完成,内存访问也更友好。

- 梯度流更顺畅

多头结构提供了多条梯度回传路径,有助于缓解深层网络的梯度消失问题,使训练更加稳定。

可解释性的增强

多头注意力还带来了一定程度的可解释性。研究人员发现,不同的注意力头确实学习到了不同类型的语言模式:

- 某些头专注于捕捉句法结构,注意力权重分布与依存句法树高度相关

- 某些头专注于捕捉指代关系,能够正确地将代词与其指代的实体关联起来

- 某些头专注于捕捉语义角色,能够识别动作的施事、受事、工具等

通过可视化不同头的注意力权重矩阵,我们可以直观地看到模型在处理文本时"关注"的是什么,这为理解和改进模型提供了有价值的洞察。

实际应用案例:以DeepSeek为例

DeepSeek的多头配置

以国内知名的大语言模型DeepSeek为例,它的多头注意力配置非常有代表性。DeepSeek模型采用了96个注意力头的设计,这在业界属于较大规模的配置。

假设DeepSeek的模型维度是12,288(这是一个常见的大模型配置),那么:

- 总维度:12,288

- 注意力头数:96

- 每个头的维度:12,288 / 96 = 128

这意味着DeepSeek有96个"小专家"同时工作,每个专家在128维的子空间中进行注意力计算。

为什么使用这么多头

DeepSeek选择96个头而不是更少(比如8个或16个)的原因在于:

- 更丰富的语义捕捉

96个头可以学习到更多样化的语言模式。中文作为一种表意文字,其语言现象比拼音文字更加复杂多样,需要更多的注意力头来捕捉不同层次的语义关系。

- 更好的知识存储

更多的注意力头意味着模型有更大的"知识储备空间"。每个头可以被看作是一个专门的知识库,96个头能够存储和调用更多的领域知识和语言知识。

- 更强的问答能力

当用户提出复杂问题时,模型可以调动多个相关的注意力头来综合分析问题,从不同角度理解问题的意图,然后给出更全面、更准确的答案。

这就像一个拥有96位专家的智囊团,每个专家都有自己的专长领域,遇到问题时可以集体讨论,最终给出综合意见。

计算开销与效益

使用96个注意力头确实会增加计算开销,但这个开销是值得的:

- 参数规模

虽然头数增加了,但由于采用维度切分策略,总参数量并不会成倍增加。主要的参数仍然是四个大的权重矩阵(Wq, Wk, Wv, Wo)。

- 计算速度

得益于现代GPU的强大并行能力,96个头可以同时计算,实际运行时间并不会比8个头慢很多。而且每个头处理的维度更小(128维),单个矩阵乘法更快。

- 效果提升

实验表明,增加注意力头数在一定范围内能够显著提升模型性能,特别是在复杂推理、多跳问答、长文本理解等任务上。这种性能提升远远超过了增加的计算成本。

多头协同工作的实例

让我们看一个具体例子,理解96个头是如何协同工作的。

假设用户问:“中国的首都是哪里?”

这个问题看似简单,但实际上涉及多个层面的理解:

- 词法层面:需要正确分词和词性标注

- 句法层面:识别"中国"是主语,"首都"是宾语

- 语义层面:理解"首都"这个概念

- 知识层面:检索关于中国地理的知识

- 推理层面:将"首都"概念与"北京"这个实体关联

在处理这个问题时:

- 第1到10号头可能负责基础的词法和句法分析

- 第11到30号头可能负责语义理解和概念识别

- 第31到60号头可能负责知识检索和实体识别

- 第61到90号头可能负责推理和验证

- 第91到96号头可能负责答案生成的准备

当然,这只是一个简化的说明。实际上,每个头学习到的模式是通过大规模训练自动形成的,并不是人为指定的。但这个例子展示了多头注意力如何通过分工协作来处理复杂的语言理解任务。

总结

让我们回顾一下多头注意力机制的核心要点:

核心概念总结

| 概念 | 说明 | 核心价值 |

|---|---|---|

| 注意力机制 | 模仿人类注意力,判断词与词之间的相关性 | 让模型学会"关注"重要信息 |

| 自注意力 | 用序列自身计算注意力权重 | 捕捉序列内部的依赖关系 |

| 单头注意力 | 只从一个角度看问题 | 计算简单但表征能力有限 |

| 多头注意力 | 多个小专家从不同角度并行工作 | 捕捉多样化模式,提升表征能力 |

| QKV机制 | 查询、键、值三个矩阵协同计算 | 灵活建模注意力权重分布 |

关键优势回顾

多头注意力机制之所以成为Transformer的核心组件,是因为它具有以下关键优势:

- 多角度理解能力:不同的头可以从语法、语义、语用等多个角度理解文本

- 多尺度建模能力:既能捕捉局部细节,也能把握全局结构

- 并行计算效率:多个头可以同时计算,充分利用硬件并行能力

- 更强的鲁棒性:多头的集成效应提高了模型的稳定性

- 一定的可解释性:可以通过可视化理解模型在关注什么

多头注意力机制作为Transformer的"火眼金睛",让模型能够从多个角度深入理解语言的细微差别和复杂结构。正是这种机制,支撑起了现代大语言模型强大的语言理解和生成能力。理解多头注意力,就是理解现代AI语言模型的核心秘密。

无论是作为研究者还是开发者,深入掌握多头注意力机制的原理和实践,都将帮助你更好地设计、优化和应用大语言模型,在人工智能的浪潮中把握核心技术的脉搏。

更多推荐

已为社区贡献66条内容

已为社区贡献66条内容

所有评论(0)