AI人才争夺战:缺口将达400万,企业如何破局?大模型技术突破引领产业变革!

自DeepSeek凭借技术突破成功“破圈”以来,人工智能大模型的产业定位正加速完成从单一“工具属性”到核心“基础设施属性”的关键跃迁。如今,基于大模型的技术创新不断突破边界,应用场景从消费端向产业端深度渗透,商业模式也随之迭代升级,这一系列变革直接推动各行业对AI人才的需求呈爆发式增长,一场横跨互联网、汽车、金融等多领域的AI人才“抢滩战”已然进入白热化阶段。

自DeepSeek凭借技术突破成功“破圈”以来,人工智能大模型的产业定位正加速完成从单一“工具属性”到核心“基础设施属性”的关键跃迁。如今,基于大模型的技术创新不断突破边界,应用场景从消费端向产业端深度渗透,商业模式也随之迭代升级,这一系列变革直接推动各行业对AI人才的需求呈爆发式增长,一场横跨互联网、汽车、金融等多领域的AI人才“抢滩战”已然进入白热化阶段。

赛迪研究院指出,当前AI领域的“抢人战”,本质上是企业在AI赛道抢占未来话语权的战略博弈,争夺的不仅是具备技术能力的人才个体,更是决定企业能否在智能时代立足的“入场券”。 这场人才争夺不仅重塑了市场供需格局,更对产业生态、区域发展乃至人才培养体系产生深远影响。为此,需从产业引导、供给保障、公共服务三大维度协同发力,构建更具韧性的AI人才储备体系,为AI产业高质量发展注入持久动力。

一、AI人才“抢滩战”的三大核心特征

随着AI技术与实体经济加速融合,人才争夺的范围、焦点与模式均呈现出新的特点,不再局限于单一领域或岗位,而是形成跨行业、多层次的竞争格局。

1. 竞争主体跨行业延伸,高薪成为核心“诱饵”

过去,AI人才争夺主要集中于互联网大厂与AI原生企业,如今已扩散至汽车、金融、制造等传统行业,形成“多赛道并进”的竞争态势。

- 互联网与AI企业持续领跑:以阿里、字节跳动、小米为代表的互联网大厂,AI岗位基础年薪普遍突破80万元,其中小米AI大模型研发岗、腾讯人工智能产品总监等核心岗位年薪最高可达120万元;以DeepSeek、群核科技为核心的“杭州六小龙”,更是以百万年薪为起点,定向招募高校顶尖“学霸”,构建核心技术团队。

- 传统行业加速“补位”:汽车行业为布局智能驾驶、智能座舱,成为AI人才招聘的“新势力”,如岚图汽车明确计划2025年在智能相关领域新增AI人才占比超50%;金融机构则更青睐“AI+行业”复合背景人才,浦发银行数据分析岗、交通银行高层次人才岗等,均要求候选人具备互联网大厂或金融机构从业经历,且熟练掌握AIGC技术应用能力。

2. 岗位需求聚焦“三类核心人才”,算法岗供需缺口显著

随着AI技术从“实验室”走向“产业场”,企业对人才的需求不再是“泛AI能力”,而是聚焦能解决实际问题的“精准型人才”,其中算法类岗位成为竞争焦点。

猎聘《2025AI技术人才供需洞察报告》显示,2024年2月至2025年1月,AI算法工程师需求占AI技术人才总需求的67.17%,连续两年位居首位,且50万元以上高薪岗位中算法类占比超30%。从人才类型看,三类人才最受追捧:

- 基础研究型人才:专注于算法原创与核心理论突破,如大模型架构设计、底层算法优化等,是企业构建技术壁垒的关键;

- 技术开发型人才:能将算法转化为可落地的产品,如模型训练、工程化部署等,承担“技术变现”的核心角色;

- 复合型人才:既懂AI技术,又精通行业业务逻辑,如“AI+医疗”“AI+金融”领域,能推动技术与场景深度融合。

当前,算法人才紧缺指数(TSI)已达3.24(TSI>1即表示供不应求),高度紧缺态势短期内难以缓解。

3. 城市政策“加码”抢人,“高薪+生态”成组合拳

为抢占AI产业制高点,国内重点城市纷纷出台专项政策,从薪酬补贴、住房保障到产业资源支持,构建“全链条”人才吸引体系,形成区域间的人才竞争新格局。

- 政策力度持续升级:北京市明确5年内投入超1000亿元支持通用AI产业发展;上海浦东、苏州对AI顶尖人才项目补贴最高达1亿元;杭州、苏州则推出购房补贴政策,AI人才最高可获1000万元(苏州)、800万元(杭州)购房支持,直接降低人才定居门槛。

- 人才集聚效应凸显:工信部人才交流中心《人工智能人才需求预测报告(2024版)》数据显示,北京、广东、上海、浙江四省市集聚了全国76%以上的AI相关企业,而60%以上的AI顶尖人才集中在京、港、浙三地,形成“企业-人才”双向吸引的正循环。

二、AI人才“抢滩战”的深层动因

这场人才争夺并非偶然,而是技术迭代、产业升级与供需失衡共同作用的结果,折射出AI产业发展的阶段性特征。

1. 行业竞争倒逼“战略卡位”,顶尖人才成“护城河”核心

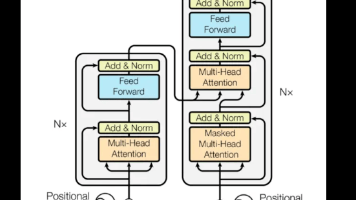

当前AI产业已形成“基础层(算力、框架)-技术层(CV、NLP)-应用层(行业解决方案)”三层架构,国内外企业在各环节展开激烈竞争。为避免在技术代际更替中掉队,领先企业纷纷通过抢夺顶尖人才实现“战略卡位”:

- 小米以千万年薪挖角DeepSeek核心成员罗福莉,重点强化模型架构与底层算法能力,计划在“人、车、家”智能硬件生态中开辟端侧AI新场景;

- 字节跳动高薪引入零一万物联合创始人黄文灏,聚焦多模态数据融合算法、CV与NLP技术优化,推动全栈技术实力提升,应对多模态大模型的竞争挑战。

对企业而言,顶尖人才不仅能带来技术突破,更能带动团队搭建与技术路线规划,是构建智能技术“护城河”的关键。

2. 应用下沉催生“复合需求”,“技术+行业”能力成刚需

AI产业已从“拼参数、拼算力”的上半场,进入“拼场景、拼落地”的下半场,技术与行业的深度融合催生了对复合型人才的迫切需求:

- 从企业端看,AI技术需嵌入具体业务单元,如招商银行将AI能力融入零售金融、风险管理等环节,释放大模型应用、智能体开发等岗位需求,要求人才既懂AI技术,又熟悉金融业务逻辑;

- 从技术融合看,AI与5G/6G、量子计算、IoT的全域化融合,使得单一技术人才难以驾驭复杂系统,具备全栈技术整合能力的交叉型人才成为“香饽饽”。

这种“技术+行业”的复合需求,进一步扩大了人才缺口,推动企业在存量人才中“挖潜”。

3. 供需失衡加剧“抢人焦虑”,存量争夺成短期无奈之举

AI技术以“月”为单位迭代,新算法、新模型层出不穷,而人才培养周期通常以“年”为单位,供需之间的“时间差”“技能差”持续扩大:

- 高校作为人才供给主渠道,专业设置、课程内容更新难以跟上技术演进速度,导致应届生技能与企业需求存在差距;

- 麦肯锡预测数据显示,到2030年中国AI专业人才需求将达600万人,人才缺口或高达400万人,供需失衡短期内难以逆转。

在此背景下,企业为满足研发与商业化的紧迫需求,不得不将目光投向存量人才,通过高薪挖角快速填补岗位空缺,形成“抢人焦虑”的恶性循环。

三、AI人才“抢滩战”的多维影响

这场人才争夺不仅改变了人才市场格局,更对区域发展、产业生态与教育体系产生连锁反应,影响兼具短期效应与长期意义。

1. 短期:驱动人才需求结构性变革

- “超级个体”加速崛起:AI技术进步高度依赖少数顶尖人才的突破性贡献,企业为吸引这类人才,除高薪外,还提供股权、算力资源、团队自主权等“非常规福利”,推动具备创新、研发与管理能力的AI创业者、技术大咖成为“超级个体”,个体价值在产业发展中被充分释放;

- 新旧岗位加速更替:一方面,模型架构工程师、提示词工程师、大模型训练师等新岗位不断涌现;另一方面,Python编程、基础数据分析等传统岗位因可替代性增强,面临贬值甚至消亡风险,形成“高技能溢价、低技能内卷”的岗位竞争格局。

2. 中期:加剧区域人才分布失衡

- 发达地区虹吸效应强化:北京、上海、杭州等AI产业集聚城市,凭借丰厚的薪酬、完善的产业生态与公共服务,持续吸引人才流入,形成“人才-技术-商业”的正循环。以杭州高新区为例,2025年一季度AI相关岗位供给超1.2万个,简历投递量同比激增70%,人才集聚效应进一步放大;

- 欠发达地区陷入“人才困境”:欠发达地区受资金、产业基础限制,既难以提供与发达地区匹配的薪酬待遇,也缺乏AI技术落地的应用场景,不仅难以吸引外部高端人才,本土存量技术骨干也加速外流,沦为发达地区的“人才输血地”,对本地产业升级与企业培育形成制约。

3. 长期:倒逼人才供给侧改革

人才缺口的持续扩大,也为人才培养体系变革提供了“催化剂”,推动教育资源向AI领域倾斜,但同时也暗藏风险:

- 高校加速交叉学科建设:AI技术的交叉性特征,倒逼高校打破学科壁垒,整合数学、计算机、工程等学科资源。目前国内已有500多所高校开设人工智能专业,清华大学、浙江大学等顶尖院校更成立跨学科AI学院,探索“AI+X”复合型人才培养模式;

- 职业教育体系重构升级:为缩短人才供需“时间差”,职业院校、第三方教培机构从“岗位技能导向”转向“产业需求导向”,加强与企业合作,引入真实项目实训与工程师驻校授课,构建敏捷的技能培训体系;

- 潜在风险需警惕:部分院校与机构为追逐AI热点,盲目开设AI相关专业,忽视师资储备、课程质量与传统专业升级,可能导致重复建设、资源浪费,反而加剧人才供给的结构性失衡。

四、破解AI人才困境的三大关键路径

要缓解AI人才供需矛盾,需从人才配置、培养体系、公共服务三方面协同发力,构建“引才、育才、留才”的全链条保障机制。

1. 完善AI人才柔性配置机制,优化人才流动效率

- 建立动态监测与预警体系:搭建国家级AI人才数字平台,整合企业招聘数据、高校培养数据、第三方机构调研数据,绘制“AI人才数字地图”,实时追踪人才区域分布、技能结构与流动趋势;设置人才流失率、集中度等预警指标,超过阈值时自动触发税收优惠、项目补贴等政策干预,避免人才过度集聚或流失;

- 推动区域人才协同共享:在京津冀、长三角、粤港澳等AI产业集聚区,建设“AI人才协同示范区”,实现社保、职称跨区域互认;推动示范区内智算中心、超算中心互联互通,优先向区域内人才开放算力资源,促进人才链与产业链、算力链的跨区域耦合;

- 构建大中小企业人才共享生态:搭建区域性“AI人才共享平台”,鼓励头部企业向中小企业开放弹性用工资源,通过“揭榜挂帅”“知识产权共享”等模式,帮助中小企业解决技术攻关难题,同时为人才提供更多实践场景。

2. 构建开放融合的培养体系,扩大高质量人才供给

- 强化高校交叉复合型人才培养:引导高校结合自身优势,整合基础学科(数学、物理)与应用学科(计算机、软件工程)资源,优化AI专业课程体系,增加“AI+行业”选修模块,培养既懂技术又懂业务的复合型人才;

- 推动职业教育聚焦应用型培养:支持职业院校对现有专业进行AI化改造,依托本地产业实训基地,引入企业真实项目与工程师授课,开展“订单式”培训,确保人才技能与企业需求无缝对接;

- 激活开源社区育人价值:通过国家级开源平台(如AtomGit)组织算法竞赛、技术攻关项目,建立“大赛成果-职业认证-岗位录用”的衔接机制,鼓励人才通过开源贡献提升技能,拓宽就业渠道;

- 扶持行业创业型人才:推动链主企业联合创投机构设立AI产业基金,为“行业+AI”创业团队提供资金支持与“人才绿色通道”,加速AI应用场景创新与创业人才培育。

3. 提升公共服务保障能力,夯实人才发展基础

- 优化灵活就业与创业支持:完善AI人才灵活就业社会保障政策,将论文影响力、开源贡献、专利数量等纳入社保享受条件;鼓励地方产业引导基金对AI创业项目给予股权投资,建立创业失败责任豁免机制,降低创业风险;

- 搭建国家级AI技能培训平台:依托国家公共实训基地,制定AI新岗位技能标准,联合头部企业与教培机构开发通用型培训教材与课程包,通过线上线下结合的方式,向全国从业人员开放培训资源,提升全民AI素养;

- 强化数据与算力公共支撑:整合国家算力中心、行业数据中心资源,通过“算力券”“数据券”“模型券”等形式,为企业、高校、培训机构提供低成本算力与数据支持,降低AI人才培养与技术研发成本。

AI大模型从0到精通全套学习大礼包

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

只要你是真心想学AI大模型,我这份资料就可以无偿共享给你学习。大模型行业确实也需要更多的有志之士加入进来,我也真心希望帮助大家学好这门技术,如果日后有什么学习上的问题,欢迎找我交流,有技术上面的问题,我是很愿意去帮助大家的!

如果你也想通过学大模型技术去帮助就业和转行,可以扫描下方链接👇👇

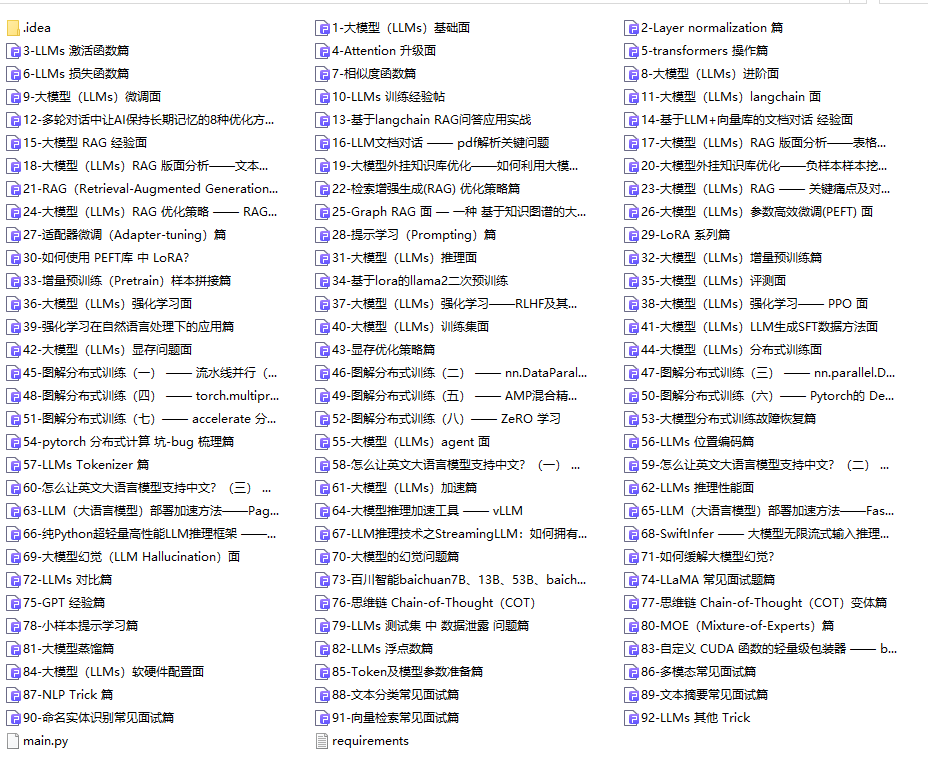

大模型重磅福利:入门进阶全套104G学习资源包免费分享!

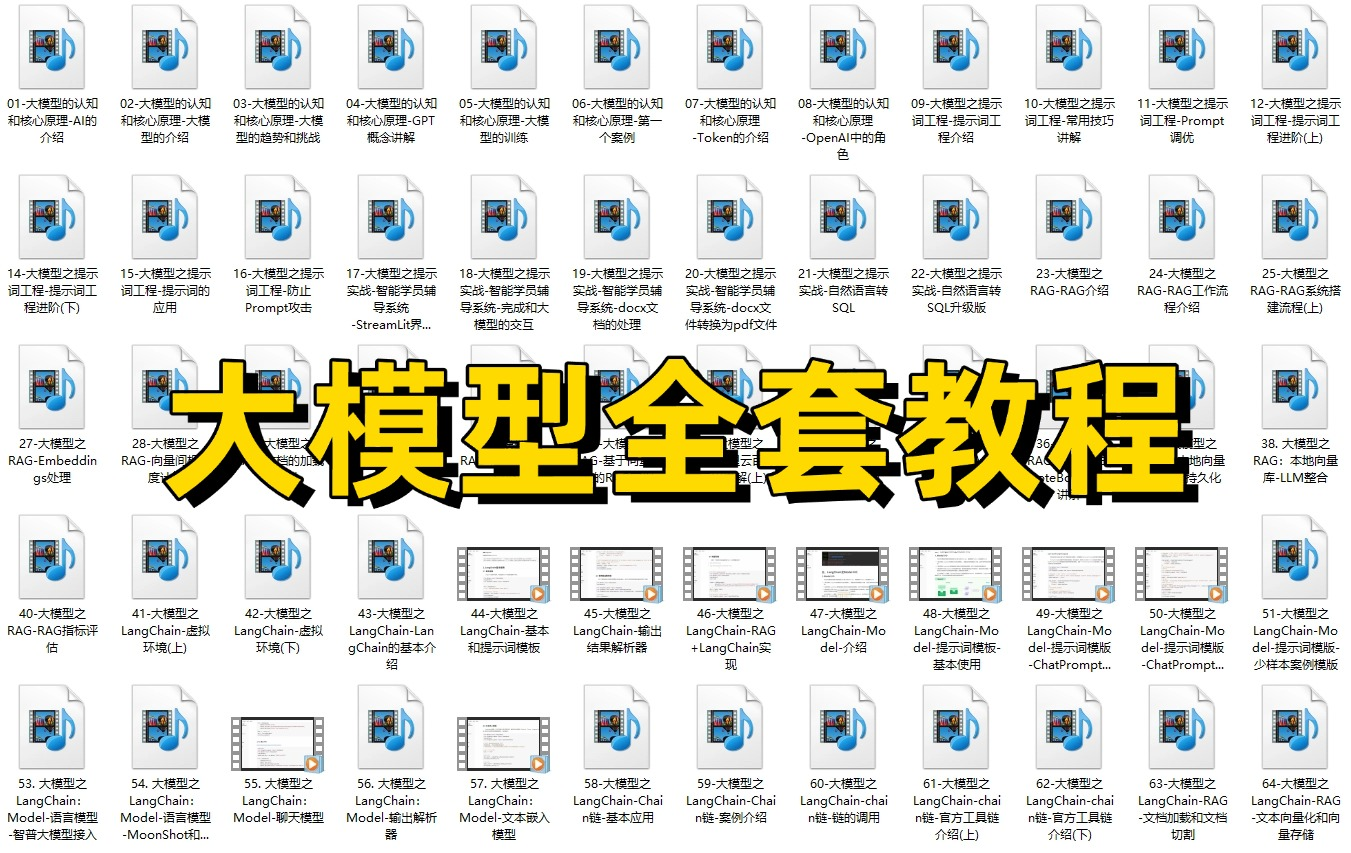

01.从入门到精通的全套视频教程

包含提示词工程、RAG、Agent等技术点

02.AI大模型学习路线图(还有视频解说)

全过程AI大模型学习路线

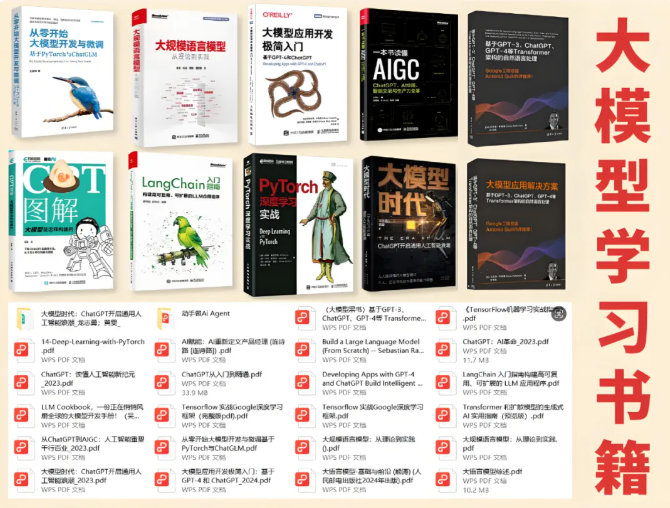

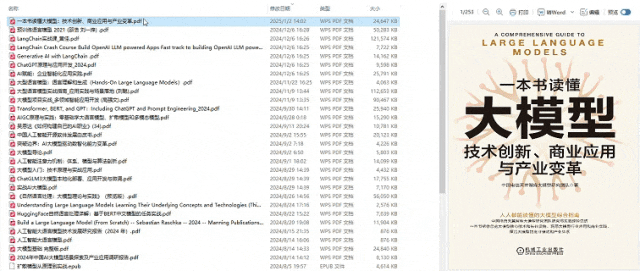

03.学习电子书籍和技术文档

市面上的大模型书籍确实太多了,这些是我精选出来的

04.大模型面试题目详解

05.这些资料真的有用吗?

这份资料由我和鲁为民博士共同整理,鲁为民博士先后获得了北京清华大学学士和美国加州理工学院博士学位,在包括IEEE Transactions等学术期刊和诸多国际会议上发表了超过50篇学术论文、取得了多项美国和中国发明专利,同时还斩获了吴文俊人工智能科学技术奖。目前我正在和鲁博士共同进行人工智能的研究。

所有的视频由智泊AI老师录制,且资料与智泊AI共享,相互补充。这份学习大礼包应该算是现在最全面的大模型学习资料了。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

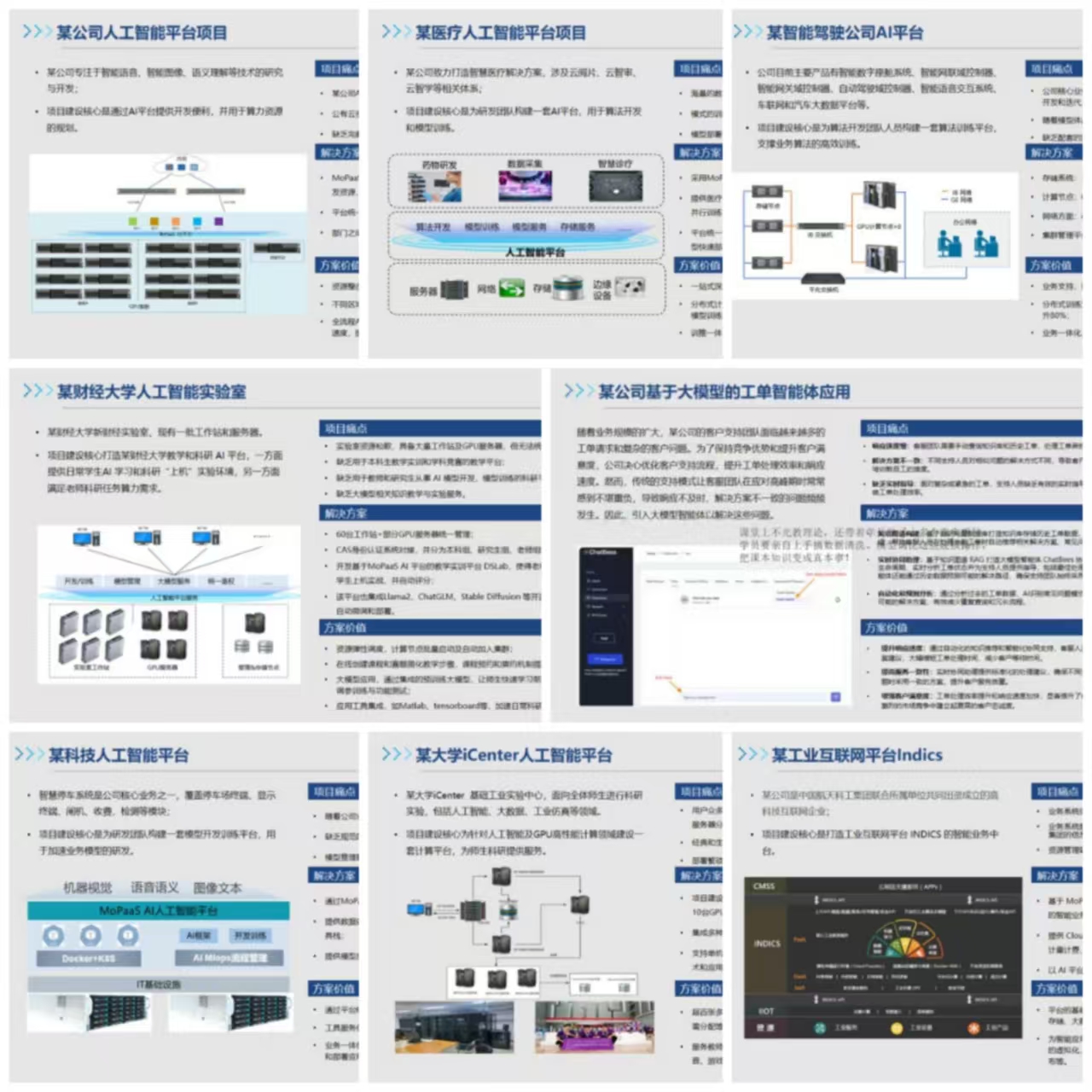

智泊AI始终秉持着“让每个人平等享受到优质教育资源”的育人理念,通过动态追踪大模型开发、数据标注伦理等前沿技术趋势,构建起"前沿课程+智能实训+精准就业"的高效培养体系。

课堂上不光教理论,还带着学员做了十多个真实项目。学员要亲自上手搞数据清洗、模型调优这些硬核操作,把课本知识变成真本事!

如果说你是以下人群中的其中一类,都可以来智泊AI学习人工智能,找到高薪工作,一次小小的“投资”换来的是终身受益!

应届毕业生:无工作经验但想要系统学习AI大模型技术,期待通过实战项目掌握核心技术。

零基础转型:非技术背景但关注AI应用场景,计划通过低代码工具实现“AI+行业”跨界。

业务赋能 突破瓶颈:传统开发者(Java/前端等)学习Transformer架构与LangChain框架,向AI全栈工程师转型。

👉获取方式:

😝有需要的小伙伴,可以保存图片到wx扫描二v码免费领取【保证100%免费】🆓

更多推荐

已为社区贡献150条内容

已为社区贡献150条内容

所有评论(0)