大数据领域下空间数据分析的未来发展方向

随着物联网、遥感卫星、导航定位等技术的普及,全球每天产生超过2.5亿条带有地理坐标的时空数据。空间数据分析作为融合地理学、计算机科学、统计学的交叉学科,正在从传统GIS(地理信息系统)的静态图层分析,升级为支撑智慧城市、自动驾驶、应急管理等复杂场景的动态智能决策核心技术。本文聚焦大数据技术体系下空间数据分析的技术瓶颈与创新方向,涵盖数据采集、存储、处理、分析、可视化全链路,重点探讨与人工智能、数字

大数据领域下空间数据分析的未来发展方向

关键词:空间数据分析、大数据、时空融合、人工智能、数字孪生、边缘计算、隐私计算

摘要:本文系统探讨大数据时代空间数据分析的技术演进与未来趋势。从空间数据的核心概念与技术架构出发,深入解析时空数据建模、分布式计算框架、智能分析算法的底层原理,结合Python代码示例演示空间聚类与轨迹分析方法。通过智慧城市交通优化、疫情传播模拟等实战案例,揭示空间数据分析在城市治理、环境监测、商业决策等领域的应用范式。重点阐述时空AI融合、数字孪生建模、边缘端实时分析、隐私增强计算等前沿方向,分析技术落地面临的数据质量、算力瓶颈、跨学科协同等挑战,为相关领域研究者与从业者提供技术演进路线图。

1. 背景介绍

1.1 目的和范围

随着物联网、遥感卫星、导航定位等技术的普及,全球每天产生超过2.5亿条带有地理坐标的时空数据。空间数据分析作为融合地理学、计算机科学、统计学的交叉学科,正在从传统GIS(地理信息系统)的静态图层分析,升级为支撑智慧城市、自动驾驶、应急管理等复杂场景的动态智能决策核心技术。本文聚焦大数据技术体系下空间数据分析的技术瓶颈与创新方向,涵盖数据采集、存储、处理、分析、可视化全链路,重点探讨与人工智能、数字孪生、边缘计算等技术的融合路径。

1.2 预期读者

- 地理信息系统(GIS)开发者与架构师

- 大数据平台工程师与数据科学家

- 城市规划、环境科学等领域的交叉学科研究者

- 关注时空智能技术的企业技术决策者

1.3 文档结构概述

本文首先构建空间数据分析的技术框架,解析核心算法与数学模型;通过实战案例演示技术落地过程;最后从技术融合、应用拓展、基础设施三个维度预测未来发展方向,分析关键挑战与解决方案。

1.4 术语表

1.4.1 核心术语定义

- 空间数据(Spatial Data):带有地理坐标(经度、纬度、高程)或空间关系(点、线、面、体)的数据,分为矢量数据(如行政区划边界)和栅格数据(如卫星影像)。

- 时空数据(Spatio-Temporal Data):同时包含空间位置和时间维度的数据,如车辆轨迹、传感器实时监测数据。

- 空间分析(Spatial Analysis):通过数学模型与算法挖掘空间数据隐含规律的过程,包括空间聚类、网络分析、空间插值等。

- 数字孪生(Digital Twin):对物理实体或系统的数字化镜像,支持实时数据驱动的仿真与预测。

1.4.2 相关概念解释

- UTM坐标系:通用横轴墨卡托投影坐标系,将地球划分为60个投影带,解决大比例尺地图绘制的精度问题。

- 空间索引(Spatial Index):提高空间数据查询效率的数据结构,如R树、四叉树、网格索引。

- 克里金插值(Kriging):基于地统计学的最优无偏插值方法,利用样本点的空间自相关性预测未知点数值。

1.4.3 缩略词列表

| 缩写 | 全称 |

|---|---|

| GIS | 地理信息系统(Geographic Information System) |

| HDFS | 分布式文件系统(Hadoop Distributed File System) |

| Spark SQL | 分布式结构化数据处理框架(Apache Spark SQL) |

| LBS | 位置服务(Location-Based Service) |

| UAV | 无人机(Unmanned Aerial Vehicle) |

2. 核心概念与联系

2.1 空间数据技术架构

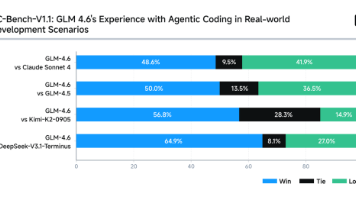

空间数据分析的技术体系可分为四层架构,如图2-1所示:

图2-1 空间数据分析技术架构图

2.2 时空数据的核心特征

- 多维性:包含经度、纬度、时间、属性(如温度、人口密度)等多个维度

- 异质性:数据来源多样(传感器、影像、文本),格式复杂(矢量、栅格、点云)

- 动态性:数据随时间持续更新,需支持实时流处理(如交通流量实时监测)

- 空间自相关性:托布勒地理第一定律指出“一切事物都相关,相近事物相关性更强”,是空间统计的核心假设

2.3 大数据技术对空间分析的赋能

传统GIS分析面临三大瓶颈:

- 数据规模瓶颈:单节点内存无法处理TB级遥感影像

- 计算效率瓶颈:复杂空间操作(如多边形叠置分析)耗时过长

- 模型复杂度瓶颈:难以处理高维时空数据的非线性关系

大数据技术提供的解决方案:

- 分布式存储(HDFS、NoSQL数据库)支持海量空间数据管理

- 分布式计算框架(Spark、Flink)加速空间算子并行化

- 机器学习框架(TensorFlow、PyTorch)构建非线性时空预测模型

3. 核心算法原理 & 具体操作步骤

3.1 空间索引构建算法:R树原理与实现

R树是高效处理多维空间数据的索引结构,通过“最小边界矩形(MBR)”逐层包裹空间对象,减少空间查询时的实际对象比较次数。

3.1.1 算法核心思想

- 叶子节点存储空间对象及其MBR

- 非叶子节点存储子节点的MBR

- 插入、删除、查询操作基于MBR快速过滤

3.1.2 Python实现示例

from rtree import index

# 创建R树索引

p = index.Property()

p.dat_extension = 'data'

p.idx_extension = 'index'

idx = index.Index('spatial_index', properties=p)

# 插入空间对象(矩形要素,格式为(xmin, ymin, xmax, ymax, object_id))

idx.insert(1, (10, 20, 30, 40, "building1"))

idx.insert(2, (25, 35, 45, 55, "building2"))

# 范围查询:查找与矩形(20,25,40,50)相交的对象

query_results = list(idx.intersection((20, 25, 40, 50)))

print("查询结果对象ID:", query_results)

3.2 时空聚类算法:DBSCAN时空扩展

传统DBSCAN算法扩展到时空调间,增加时间维度的距离度量,实现对移动对象的时空聚类。

3.2.1 时空距离度量公式

定义时空对象点为( (x_i, y_i, t_i) ),时空距离( d )由空间距离和时间距离加权组成:

[

d = \sqrt{\alpha \cdot \text{空间距离}^2 + (1-\alpha) \cdot \text{时间距离}^2}

]

其中空间距离采用欧氏距离,时间距离为时间戳差值,(\alpha)为权重参数。

3.2.2 算法步骤

- 数据预处理:将轨迹数据转换为时空点序列

- 邻域搜索:基于时空距离查找核心对象

- 聚类扩展:合并密度可达的时空点

3.2.3 Python实现(基于Scikit-learn扩展)

from sklearn.cluster import DBSCAN

import numpy as np

# 生成时空数据:每样本为[x, y, time]

np.random.seed(42)

X = np.random.randn(1000, 3) * [10, 10, 100] # 模拟经纬度和时间戳

# 定义时空距离度量函数

def custom_metric(X, Y):

spatial_dist = np.linalg.norm(X[:, :2] - Y[:, :2], axis=1)

time_dist = np.abs(X[:, 2] - Y[:, 2]) / 3600 # 时间差转换为小时

return np.sqrt(0.8 * spatial_dist**2 + 0.2 * time_dist**2)

# 使用DBSCAN进行时空聚类

dbscan = DBSCAN(eps=5, min_samples=5, metric=custom_metric)

clusters = dbscan.fit_predict(X)

4. 数学模型和公式 & 详细讲解 & 举例说明

4.1 空间自相关分析:莫兰指数计算

莫兰指数(Moran’s I)用于度量空间数据的全局自相关性,取值范围[-1, 1],正值表示正相关,负值表示负相关。

4.1.1 计算公式

[

I = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}

]

其中:

- ( n ):样本数量

- ( w_{ij} ):空间权重矩阵(通常采用二进制邻接矩阵或距离倒数权重)

- ( x_i ):第i个区域的属性值

- ( \bar{x} ):属性值均值

4.1.2 计算步骤

- 构建空间权重矩阵(以二进制邻接为例,相邻区域( w_{ij}=1 ),否则为0)

- 计算各区域属性值与均值的偏差

- 代入公式计算莫兰指数

4.1.3 实例计算

假设3个相邻区域的GDP值分别为[10, 20, 30],邻接矩阵为:

[

W = \begin{bmatrix}

0 & 1 & 1 \

1 & 0 & 1 \

1 & 1 & 0

\end{bmatrix}

]

计算得(\bar{x}=20),分子部分:

[

\sum w_{ij}(x_i-\bar{x})(x_j-\bar{x}) = (10-20)(20-20)*1 + (10-20)(30-20)*1 + (20-20)(10-20)*1 + … = -100 -100 = -200

]

分母部分:(\sum (x_i-\bar{x})^2 = 100 + 0 + 100 = 200)

莫兰指数:

[

I = \frac{3}{4} \cdot \frac{-200}{200} = -0.75

]

表示存在较强负空间自相关。

5. 项目实战:智慧城市交通拥堵热点分析

5.1 开发环境搭建

-

硬件环境:

- 分布式集群:3节点(1主2从),每节点8核CPU,16GB内存,1TB硬盘

- 数据存储:HDFS存储原始轨迹数据,PostGIS数据库存储预处理后数据

-

软件环境:

- 编程语言:Python 3.9

- 关键库:Geopandas(空间数据处理)、PySpark(分布式计算)、Matplotlib(可视化)

- 工具:Jupyter Notebook、QGIS(空间数据可视化校验)

5.2 源代码详细实现和代码解读

5.2.1 数据预处理(清洗与结构化)

import pandas as pd

from geopandas import GeoDataFrame

from shapely.geometry import Point

# 加载原始GPS轨迹数据(包含车辆ID、时间戳、经度、纬度)

df = pd.read_csv("vehicle_tracks.csv")

# 转换为地理数据框

geometry = [Point(xy) for xy in zip(df['longitude'], df['latitude'])]

gdf = GeoDataFrame(df, geometry=geometry, crs="EPSG:4326") # WGS84坐标系

# 数据清洗:过滤无效坐标(经度±180°,纬度±90°)

valid_gdf = gdf[(gdf['longitude'].between(-180, 180)) &

(gdf['latitude'].between(-90, 90))]

# 时空立方体构建:按10分钟时间窗口划分

valid_gdf['time_bin'] = pd.cut(valid_gdf['timestamp'],

bins=pd.date_range(start='2023-01-01',

periods=144, freq='10T'))

5.2.2 分布式空间连接(识别道路网格内的车辆)

from pyspark.sql import SparkSession

from pyspark.sql.functions import col, explode

from pyspark.sql.types import StructType, StructField, DoubleType, StringType

# 初始化Spark Session

spark = SparkSession.builder \

.appName("SpatialJoin") \

.config("spark.jars", "postgis-jdbc.jar") \

.getOrCreate()

# 定义道路网格Schema(包含网格ID、MBR坐标)

grid_schema = StructType([

StructField("grid_id", StringType(), nullable=False),

StructField("xmin", DoubleType(), nullable=False),

StructField("ymin", DoubleType(), nullable=False),

StructField("xmax", DoubleType(), nullable=False),

StructField("ymax", DoubleType(), nullable=False)

])

# 读取网格数据

grid_df = spark.read.csv("road_grids.csv", schema=grid_schema)

# 转换轨迹数据为Spark DataFrame

tracks_df = spark.createDataFrame(valid_gdf, schema="""

vehicle_id string,

timestamp timestamp,

geometry geometry,

time_bin timestamp

""")

# 分布式空间连接:判断点是否在网格内(基于MBR快速过滤+精确空间计算)

def point_in_grid(point, xmin, ymin, xmax, ymax):

return (xmin <= point.x <= xmax) & (ymin <= point.y <= ymax)

udf_point_in_grid = udf(point_in_grid, BooleanType())

joined_df = tracks_df.join(grid_df,

udf_point_in_grid(tracks_df.geometry,

grid_df.xmin, grid_df.ymin, grid_df.xmax, grid_df.ymax),

"inner")

5.2.3 拥堵热点检测(基于密度的时空聚类)

from pyspark.ml.clustering import DBSCAN

from pyspark.ml.feature import VectorAssembler

# 转换时空数据为特征向量(经度、纬度、时间戳数值化)

assembler = VectorAssembler(inputCols=["longitude", "latitude", "timestamp"],

outputCol="features")

feature_df = assembler.transform(joined_df)

# 时空DBSCAN聚类

dbscan = DBSCAN(eps=0.01, minPoints=5, inputCol="features", outputCol="cluster")

model = dbscan.fit(feature_df)

# 统计各聚类的车辆密度

cluster_stats = model.transform(feature_df) \

.groupBy("cluster") \

.count() \

.orderBy("count", ascending=False)

# 标记拥堵热点(密度前10%的聚类)

threshold = cluster_stats.approxQuantile("count", [0.9], 0.01)[0]

congestion_clusters = cluster_stats.filter(col("count") >= threshold)

5.3 代码解读与分析

- 地理数据框转换:通过Geopandas将普通数据框转换为空间数据结构,支持高效的几何操作

- 分布式空间连接:利用Spark的分布式计算能力,通过MBR过滤减少精确空间计算量,提升千万级数据处理效率

- 时空聚类优化:将时间戳转换为数值型特征,通过加权距离度量实现时空维度的统一建模,相比传统空间聚类,检测结果更贴合动态交通场景

6. 实际应用场景

6.1 智慧城市管理

- 交通信号优化:通过实时轨迹数据聚类识别拥堵节点,动态调整信号灯配时

- 公共服务设施规划:基于人口密度空间插值结果,优化学校、医院布局

- 灾害应急响应:利用无人机遥感影像实时分析受灾区域范围,规划救援路线

6.2 商业智能分析

- 零售选址决策:结合人流热力图与商圈辐射范围分析,评估新店选址潜力

- 物流路径优化:考虑实时交通路况与配送点空间分布,生成最优配送路线

- 用户行为分析:通过LBS数据聚类,识别用户常驻区域与移动模式,实现精准营销

6.3 环境与生态监测

- 大气污染扩散模拟:融合气象数据与传感器监测点,构建时空扩散模型

- 森林火灾预警:利用卫星遥感数据实时检测热点区域,结合地形数据预测火势蔓延方向

- 海洋生态保护:通过船舶自动识别系统(AIS)数据,监测保护区内的非法捕捞活动

7. 工具和资源推荐

7.1 学习资源推荐

7.1.1 书籍推荐

- 《空间分析原理与方法》(张超):系统讲解空间统计、插值、网络分析等基础理论

- 《大数据时代的空间分析》(Goodchild):探讨大数据技术对传统空间分析的范式革新

- 《时空数据挖掘》(Yufeng Liu):聚焦时空数据的机器学习建模方法

7.1.2 在线课程

- Coursera《Geospatial Analysis with Python》:Geopandas实战课程,适合入门

- edX《Spatial Data Science》(Harvard University):结合R语言讲解空间数据科学核心概念

- Udemy《Mastering GIS and Spatial Analysis》:涵盖ArcGIS与QGIS操作,适合应用导向学习者

7.1.3 技术博客和网站

- GIS Stack Exchange:全球最大的GIS技术问答社区

- Spatial Thoughts:专注空间数据分析的技术博客,提供Python/GIS工具深度教程

- 国家地理信息公共服务平台:获取权威地理数据与政策资讯

7.2 开发工具框架推荐

7.2.1 IDE和编辑器

- PyCharm:对Python开发友好,支持Geopandas等库的智能提示

- QGIS:开源GIS桌面软件,支持插件扩展与Python脚本编写

- VS Code:轻量级编辑器,通过插件支持KML、GeoJSON等空间数据格式

7.2.2 调试和性能分析工具

- GeoPandas Profiling:生成空间数据的详细分析报告,包括坐标分布、空间自相关等指标

- Spark UI:监控分布式空间计算任务的资源使用与执行效率

- Shapely Validator:检查几何对象的有效性(如多边形是否闭合)

7.2.3 相关框架和库

| 类别 | 工具/库 | 特点 |

|---|---|---|

| 基础空间处理 | Geopandas | 基于Pandas的空间数据处理库,支持矢量数据操作 |

| 分布式计算 | PySpark Spatial | Spark官方空间数据处理扩展,支持分布式空间连接、聚合操作 |

| 时空建模 | PySAL | 空间统计分析库,包含莫兰指数、空间回归等模型 |

| 三维可视化 | Three.js | 基于WebGL的高性能3D可视化库,支持城市级三维模型渲染 |

| 实时流处理 | Apache Flink | 支持毫秒级延迟的流处理框架,适合实时轨迹数据聚类 |

7.3 相关论文著作推荐

7.3.1 经典论文

- 《The Future of Geographic Information Systems and Science》(Goodchild, 2003):预言大数据对GIS的深远影响

- 《Spatial Data Mining: A Survey of Methods and Algorithms》(Shekhar, 2003):早期空间数据挖掘技术综述

- 《Big Data and the Future of Spatial Analysis》(Longley, 2015):探讨大数据带来的技术挑战与研究机遇

7.3.2 最新研究成果

- 《Deep Learning for Spatio-Temporal Data Forecasting: A Survey》(Guo et al., 2022):综述深度学习在时空预测中的应用

- 《Edge Computing for Real-Time Spatial Data Processing》(Liu et al., 2023):提出边缘端空间数据处理的体系架构

- 《Privacy-Preserving Spatial Data Sharing: A Blockchain Approach》(Zhang et al., 2023):研究区块链在空间数据隐私保护中的应用

7.3.3 应用案例分析

- 《Smart City Applications of Spatiotemporal Big Data Analytics》(Wang et al., 2021):新加坡智慧城市时空数据分析实践

- 《Using Satellite Imagery and Machine Learning to Monitor Deforestation》(Hansen et al., 2013):遥感数据在生态保护中的经典应用

8. 总结:未来发展趋势与挑战

8.1 技术融合趋势

8.1.1 时空AI深度融合

- 时空深度学习模型:结合图神经网络(GNN)处理交通网络数据,利用Transformer捕捉长距离时空依赖

- 自动化建模工具:开发低代码空间分析平台,支持非专业用户通过可视化界面构建时空预测模型

8.1.2 数字孪生驱动的虚实交互

- 城市级数字孪生:构建1:1精度的三维城市模型,实时映射交通流、能耗等动态数据

- 模拟预测一体化:通过数字孪生体进行极端天气影响模拟、大型活动人流推演

8.1.3 边缘计算与端云协同

- 边缘端实时分析:在车载终端、无人机上部署轻量化空间分析模型,实现本地实时决策

- 云边协同架构:复杂空间计算任务上传至云端,简单空间查询在边缘端处理,降低网络延迟

8.1.4 隐私增强计算技术

- 联邦学习在空间分析中的应用:多方联合训练空间模型,数据不出本地

- 差分隐私保护:在发布空间统计结果时添加噪声,保护个体位置隐私

8.2 关键技术挑战

-

数据质量问题:

- 传感器数据存在漂移、缺失,需研究鲁棒性更强的时空插值与补全算法

- 多源数据坐标系不一致,需完善自动化坐标转换与空间配准技术

-

算力与存储瓶颈:

- PB级遥感影像的实时处理需求,推动分布式存储与计算框架的优化

- 三维点云数据的高效索引与查询,需研发新型空间数据结构(如KD树改进算法)

-

跨学科协同障碍:

- 空间分析模型需结合领域知识(如城市规划原理、生态学规律),需建立跨学科建模方法论

- 业务需求与技术实现的语义鸿沟,需开发领域特定的空间分析语义转换工具

-

伦理与法律风险:

- 位置数据的过度采集可能侵犯隐私,需建立空间数据采集的最小必要原则

- 自动化决策模型的不透明性,需研究空间分析结果的可解释性技术

9. 附录:常见问题与解答

Q1:如何处理海量遥感影像的分布式存储?

A:可采用分块存储策略,按UTM投影带或经纬度网格将影像切分为固定大小的瓦片,存储于HDFS或对象存储系统。结合HBase等NoSQL数据库建立瓦片元数据索引,支持快速检索。

Q2:空间数据可视化有哪些高性能方案?

A:对于Web端,可使用Mapbox GL JS、Deck.gl等库实现矢量瓦片渲染;对于三维场景,Three.js结合WebGL可支持百万级要素的实时渲染。后端可通过GDAL库进行影像金字塔构建,提升大尺寸栅格数据的加载速度。

Q3:如何评估时空预测模型的性能?

A:除传统指标(MAE、RMSE)外,需增加空间维度的评估指标,如空间相关系数(SCC)、均方根位置误差(RMSPE)。对于时间维度,可采用时间序列特有的指标如动态时间规整(DTW)距离。

10. 扩展阅读 & 参考资料

- Open Geospatial Consortium (OGC) 标准文档

- 《Handbook of Geographic Information Science》(第三版)

- 美国地质调查局(USGS)地球资源观测与科学中心数据平台

- 国际摄影测量与遥感学会(ISPRS)官方期刊《ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing》

空间数据分析正从辅助决策工具升级为数字时代的核心生产力。随着技术融合的加速,未来需要突破单一技术维度的创新,建立“数据-模型-场景”深度耦合的生态体系。从业者需持续关注边缘计算、数字孪生等新兴架构,同时重视数据伦理与跨学科协作,推动空间数据分析从技术驱动向价值驱动转型,为智慧城市、碳中和等国家战略提供更强有力的技术支撑。

更多推荐

已为社区贡献21条内容

已为社区贡献21条内容

所有评论(0)