AI基础架构知识体系全景指南:从硬件原理到大模型落地的完整学习路径!

本文系统解析了AI基础架构的全技术栈知识体系,涵盖硬件层、开发层、模型层、系统层、部署层和优化层六大维度。从GPU架构、CUDA编程到分布式训练、推理优化,再到企业级部署实践,提供了从入门到精通的完整学习路径。特别强化了云原生AI架构与大模型推理性能优化,为AI工程师、架构师和开发者提供从理论到实战的全链路指导。

简介

本文系统解析了AI基础架构的全技术栈知识体系,涵盖硬件层、开发层、模型层、系统层、部署层和优化层六大维度。从GPU架构、CUDA编程到分布式训练、推理优化,再到企业级部署实践,提供了从入门到精通的完整学习路径。特别强化了云原生AI架构与大模型推理性能优化,为AI工程师、架构师和开发者提供从理论到实战的全链路指导。

引言:AI基础架构的技术版图与价值重构

当大语言模型参数规模突破万亿、AI应用渗透到工业质检与智能驾驶等核心场景时,支撑这些能力跃迁的技术底座——AI基础架构正经历着从"通用计算"到"异构融合"的范式革命。与传统IT架构侧重单机稳定性不同,AI系统对并行计算效率、异构硬件协同(如GPU集群调度)及动态资源分配有着极致需求,这种底层差异催生了系统化学习AI基础架构知识体系的迫切性。

在这一背景下,"AI Infrastructure知识体系"经过近一年的迭代已形成覆盖全技术栈的学习框架。该体系始于2024年10月5日的1.0版本,历经半年内容扩充至1.1版本,并于2025年8月28日正式发布2.0版本,相关资源已整合至GitHub仓库(https://github.com/ForceInjection/AI-fundermentals/blob/main/README.md),为技术从业者提供从硬件原理到应用落地的完整学习路径。

核心技术栈全景

该知识体系涵盖六大技术维度:

- • 硬件层:GPU架构与并行计算原理

- • 开发层:CUDA编程与优化技术

- • 模型层:大语言模型(LLM)核心机制

- • 系统层:AI系统设计与分布式计算

- • 部署层:容器化与企业级交付流程

- • 优化层:性能调优与资源效率提升

针对AI工程师、系统架构师、GPU开发者等不同角色,知识体系设计了阶梯式学习路径:从硬件基础认知(如GPU核心组件)到CUDA编程实践,再到LLM推理优化与云原生部署。值得注意的是,2.0版本特别强化了前沿技术融合,新增云原生AI架构设计与大模型推理性能优化两大模块,前者解决AI workload在云环境中的弹性调度问题,后者则聚焦万亿参数模型的实时响应优化,使知识体系始终与产业实践同步演进。通过这种全栈解析模式,无论是刚入门的工程师还是资深架构师,都能找到适配自身需求的系统化成长路线图。

核心组件与硬件基石:从芯片到集群的架构设计

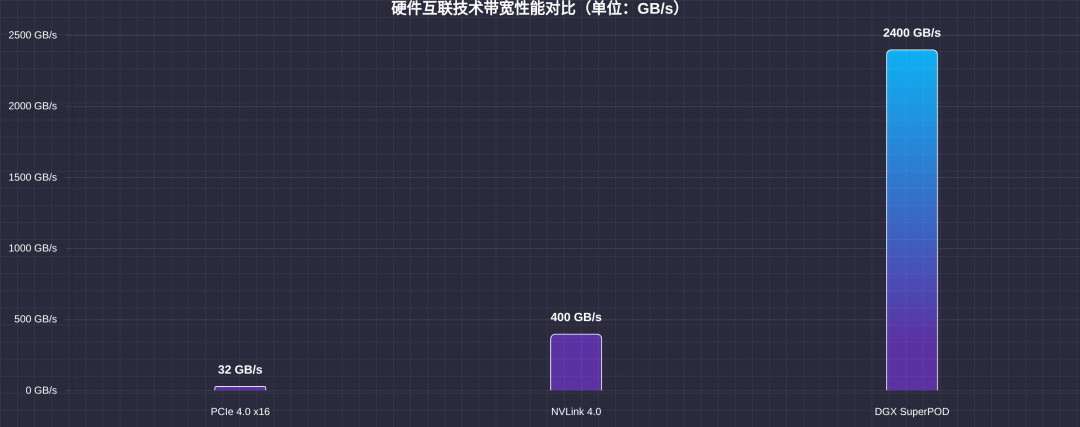

1.1 硬件互联与带宽优化

在AI集群中,硬件互联如同"神经网络的血管系统",直接决定多GPU协同计算的效率上限。当前主流的两种互联方案呈现显著性能鸿沟:PCIe总线作为传统标准,其最新的PCIe 4.0 x16规格带宽仅为32GB/s,而NVIDIA的NVLink技术通过专用高速链路实现了400GB/s的双向带宽,相当于12条PCIe 4.0通道的总和。这种差异在分布式训练场景中尤为关键——当8块GPU通过PCIe交换机通信时,跨卡数据传输会成为明显瓶颈,而NVLink的高带宽能有效消除这一障碍。

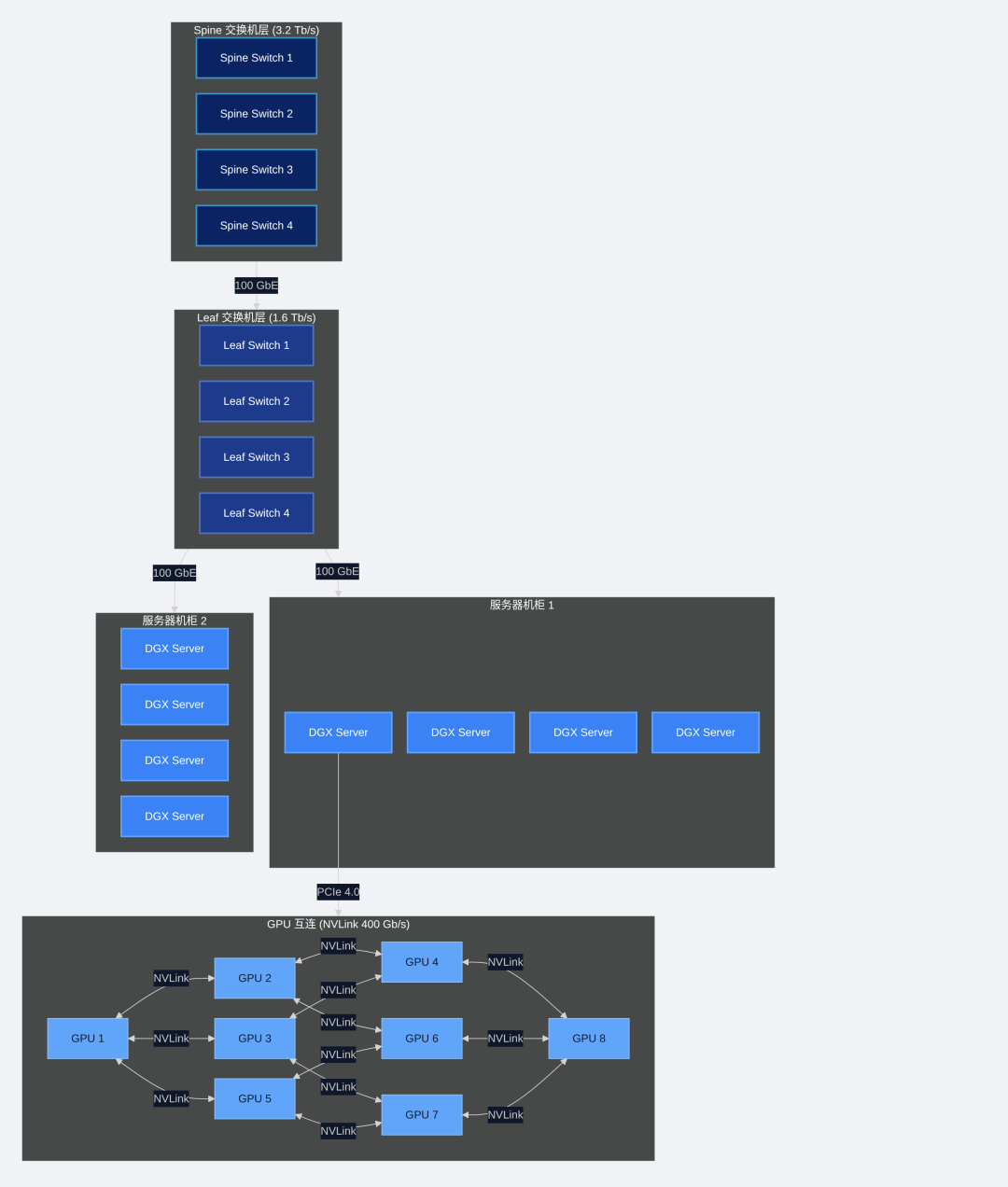

AI集群拓扑图:DGX SuperPOD胖树结构

企业级集群的拓扑设计往往需要在性能与成本间寻找平衡。以NVIDIA DGX SuperPOD为例,该集群采用"胖树"拓扑结构,每个DGX节点内部通过NVLink实现8块A100 GPU的全连接(每对GPU间300GB/s带宽),节点间则通过InfiniBand HDR网络互联,整体总算力可达4 petaFLOPS。这种"节点内NVLink+节点间InfiniBand"的混合架构,既保证了本地计算的低延迟,又实现了大规模集群的可扩展性。

这份完整版的大模型 AI 学习和面试资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

性能对比关键数据

- • PCIe 4.0 x16:单向带宽32GB/s,延迟约200ns,适合中小规模GPU集群

- • NVLink 4.0:双向带宽400GB/s,延迟低至50ns,支持多GPU全连接拓扑

- • DGX SuperPOD:由256个DGX A100节点组成,通过NVSwitch实现节点内全互联,总带宽达2.4TB/s

1.2 GPU深度解析

GPU之所以成为AI计算的核心引擎,源于其与CPU截然不同的架构设计。CPU采用"少量核心+复杂控制逻辑"的设计,擅长处理串行任务和分支判断;而GPU则采用SIMT(单指令多线程)架构,通过数千个轻量级核心并行执行相同指令,就像一支整齐划一的仪仗队,在矩阵运算等并行任务中效率远超CPU。这种架构差异在内存层次上同样明显:GPU拥有寄存器→共享内存→全局内存的分层存储体系,其中共享内存的访问延迟仅为全局内存的1/100,通过软件优化可大幅提升数据复用率。

具体到硬件规格,Tesla V100作为经典AI训练卡,其集成的640个Tensor Core提供125 TFLOPS的FP16算力,相当于同时处理125万亿次半精度浮点运算;而专业卡RTX 5000则通过192-bit位宽GDDR6显存实现448GB/s的带宽,特别优化了图形渲染和实时推理场景。三种核心的分工则形成互补:

| 核心类型 | 核心特性 | 典型算力/带宽 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| CUDA核心 | 通用计算单元,支持多精度 | V100:15 TFLOPS FP32 | 科学计算、物理模拟、通用并行任务 |

| Tensor Core | 矩阵运算加速器,FP16/FP8 | V100:125 TFLOPS FP16 | 深度学习训练、矩阵乘法(如Transformer层) |

| RT Core | 光线追踪专用单元 | RTX 5000:140 光线/秒 | 实时光追渲染、AR/VR场景构建 |

1.3 高性能网络技术

当AI训练规模扩展到数百节点时,网络通信往往成为比计算更突出的瓶颈。InfiniBand技术通过RDMA(远程直接内存访问)机制解决了这一痛点——它允许数据从一个节点的内存直接传输到另一节点,全程无需CPU干预,就像快递员直接将包裹送入收件人家中而非先经过快递站中转。这种"CPU旁路"特性配合硬件卸载引擎,可将通信延迟降低至微秒级,并释放90%的CPU资源用于计算任务。

在软件层面,NCCL(NVIDIA集体通信库)的优化进一步挖掘硬件潜力。其AllReduce算法通过"通信重叠"技术,让计算与数据传输并行执行;而"拓扑感知"功能则能根据集群的物理网络结构(如交换机层级、链路带宽)动态调整数据路由,避免拥塞。针对多节点带宽不足的问题,带宽聚合技术将多条物理链路虚拟成单一高带宽通道,例如8条100Gb/s InfiniBand链路可聚合为800Gb/s的逻辑带宽,使分布式训练的吞吐量提升近7倍。

1.4 云原生基础设施

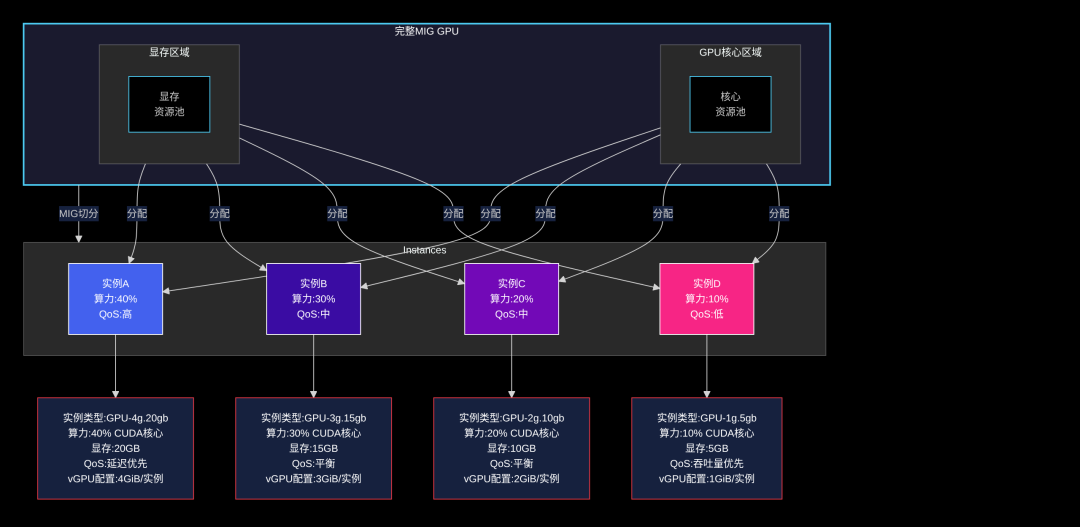

云原生环境为AI工作负载提供了弹性伸缩的土壤,其中Kubernetes生态的演进尤为关键。Kueue作为Kubernetes的批处理调度器,与HAMi(异构资源管理接口)协同实现精细化GPU调度:通过NUMA拓扑感知,确保GPU与CPU、内存的物理位置匹配,避免跨NUMA节点的数据传输延迟;借助MIG(多实例GPU)技术,可将一块A100 GPU切分为7个独立实例,让多个小规模任务共享硬件资源,资源利用率提升3倍以上。

容器化技术则解决了环境一致性难题。NVIDIA Container Toolkit通过OCI(开放容器倡议)标准,将GPU驱动和CUDA运行时无缝集成到容器镜像中,确保训练环境在开发、测试、生产环境中完全一致。结合Kubernetes的HPA(水平Pod自动扩缩器),AI集群可根据任务队列长度自动增减计算节点——当新的训练任务提交时,集群在5分钟内完成GPU资源分配和容器启动;任务结束后自动释放资源,使云资源成本降低40%以上。这种"按需分配、弹性伸缩"的云原生方案,正成为企业部署大规模AI基础设施的首选架构。

云原生GPU调度核心策略

- • MIG切分:支持1g.5gb(1个GPU实例,5GB显存)至7g.40gb的多种规格,适配不同任务需求

- • NUMA亲和性:通过kube-scheduler的node亲和性规则,将Pod调度到GPU所在的NUMA节点

- • 共享模式:支持时间片共享(GPU Sharing)和空间共享(MIG)两种模式,兼顾隔离性与利用率

MIG GPU切分图:A100 GPU实例划分

开发框架与系统优化:从编程模型到性能调优

2.1 CUDA核心编程模型

在GPU计算的世界里,SIMT(单指令多线程)架构是CUDA编程的灵魂。想象GPU核心是一支高度协同的“计算军团”,线程块(Block)就是其中的“作战小组”(最多1024个线程),而网格(Grid)则是由多个小组组成的“集团军”。设计时需遵循“分而治之”原则:线程块内通过共享内存(Shared Memory)实现低延迟数据交换,网格间则通过全局内存(Global Memory)协同,就像小组内部共享战术板,军团间通过后勤系统传递物资。

多GPU编程核心挑战:当多个GPU协同工作时,数据一致性如同“多团队同步行动”。Unified Memory技术通过内存池化管理,让CPU和GPU像使用“共享仓库”一样访问数据,无需手动拷贝;而CUDA Streams异步执行则像“并行流水线”,一个GPU在处理计算时,另一个可同步传输数据,实测可提升设备利用率40%以上。

以自动驾驶的激光雷达点云处理为例,通过将点云数据按空间区域划分到不同Grid,每个Block负责局部特征提取,结合Unified Memory自动管理CPU-GPU数据流转,可将多GPU协同延迟降低25%。

2.2 性能调优方法论

优化GPU性能就像“给跑车调校引擎”,需三步精准施策:

第一步:锁定关键指标

硬件性能的“体检报告”包含多个核心数据:L1/L2缓存命中率反映数据访问效率(理想值需>90%),Tensor Core效率则决定AI计算能力是否充分释放(低效时可能仅发挥30%算力)。比如在BERT模型训练中,若Tensor Core利用率不足,即使GPU满载,实际吞吐量也会“虚高”。

第二步:选对诊断工具

- • Nsight Systems:如同“全局CT扫描仪”,可记录从CPU调度到GPU执行的全链路耗时,快速定位系统级瓶颈(如数据传输阻塞)。

- • Nsight Compute:好比“显微镜下的指令分析”,能拆解内核函数的每一条汇编指令,发现如“分支发散”(线程执行不同路径导致效率下降)这类微观问题。

第三步:落地优化方案

全局内存访问优化是“提升带宽的黄金法则”。当线程按顺序访问连续内存地址(合并访问)时,GPU内存控制器可批量读取数据,带宽利用率从50%提升至80%以上。某医疗影像分割项目通过重排数据索引,将3D卷积核的内存访问模式从“随机散射”改为“连续块状”,单GPU处理速度直接提升30%。

2.3 开发工具与效率提升

AI编程工具正在重构CUDA开发流程,让“手写并行代码”成为历史:

智能编码工具对比

- • GitHub Copilot:基于GPT模型的代码生成器,对CUDA标准库函数的生成准确率达75%,尤其擅长自动补全线程索引计算(如

threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x)。 - • Cursor:实时交互调试的“代码听诊器”,输入“优化共享内存冲突”,工具会直接高亮

__syncthreads()使用不当的位置,并给出重构建议。

效率提升真实案例:Trae AI的推荐系统团队采用“AI工具链+微服务架构”模式,通过Copilot自动生成多GPU通信代码(如NVLink数据传输逻辑),结合Cursor实时修复内存泄漏,将原本需要2周的CUDA内核开发周期压缩至1.5天,手动并行化工作量减少80%,且代码通过率从65%提升至92%。

这些工具的核心价值在于:将开发者从“线程调度”“内存对齐”等机械工作中解放,专注于算法逻辑设计——就像用自动变速箱取代手动挡,让驾驶(开发)更专注于路线(业务目标)。

大模型技术栈与工程实践:从训练到推理的全流程架构

大模型的落地应用,离不开从底层架构设计到工程化实现的全链路优化。无论是用户感受到的对话流畅度,还是企业关注的算力成本控制,其背后都藏着模型架构、训练策略与推理系统的精密协作。接下来,我们将深入拆解这一技术链条的核心环节,看看70B参数的庞然大物如何从零开始训练,又如何在保持精度的同时实现毫秒级响应。

3.1 大模型核心架构:在规模与效率间找平衡

从“分词”开始的效率密码

大模型理解语言的第一步,是将文本拆分为计算机可处理的“最小单元”——Token。目前主流的BPE(字节对编码)算法,通过合并高频字符对来动态生成子词表,既能解决生僻词(如专业术语)的表示问题,又能避免词典过大导致的内存浪费。例如处理“人工智能”时,BPE会先将其拆分为“人工”“智能”等常见子词,而非逐字拆分,使Token数量减少约30%,直接提升后续计算效率。

Transformer的“算力黑洞”与优化突围

Transformer架构的核心——多头注意力机制,虽然带来了卓越的上下文理解能力,却伴随着O(n²)的计算复杂度(n为序列长度)。当输入文本超过1000Token时,传统注意力计算如同让每个词与其他所有词“两两握手”,算力消耗呈平方级增长。为解决这一问题,业界提出了稀疏注意力(如Longformer的滑动窗口)、线性注意力(用核函数近似替代点积)等优化方案,在保持85%以上精度的同时,将复杂度降至O(n),让长文本处理成为可能。

MoE架构:用“稀疏激活”解放算力

面对模型规模增长带来的算力压力,MoE(混合专家模型)架构另辟蹊径:将模型分为多个“专家子网络”,每次输入仅激活部分专家(通常10%-20%),而非全部参数。这种设计可节省约50%算力,使1.3T参数的模型训练成本降至与70B密集模型相当。不过,MoE更适合千亿级以上超大模型,而像DeepSeek-R1的7B版本通过优化架构设计(如改进注意力头分配),推理延迟较1.5B版本降低40%,证明中小模型通过结构优化同样能实现效率跃升。

架构选择指南

- • 密集模型:参数规模≤10B,适合低延迟场景(如手机端推理),部署成本低

- • MoE模型:参数规模≥100B,需处理海量数据(如通用对话系统),但通信开销较高

- • 平衡策略:参考DeepSeek-R1,通过动态路由(如任务感知专家选择)缩小MoE与密集模型的效率差距

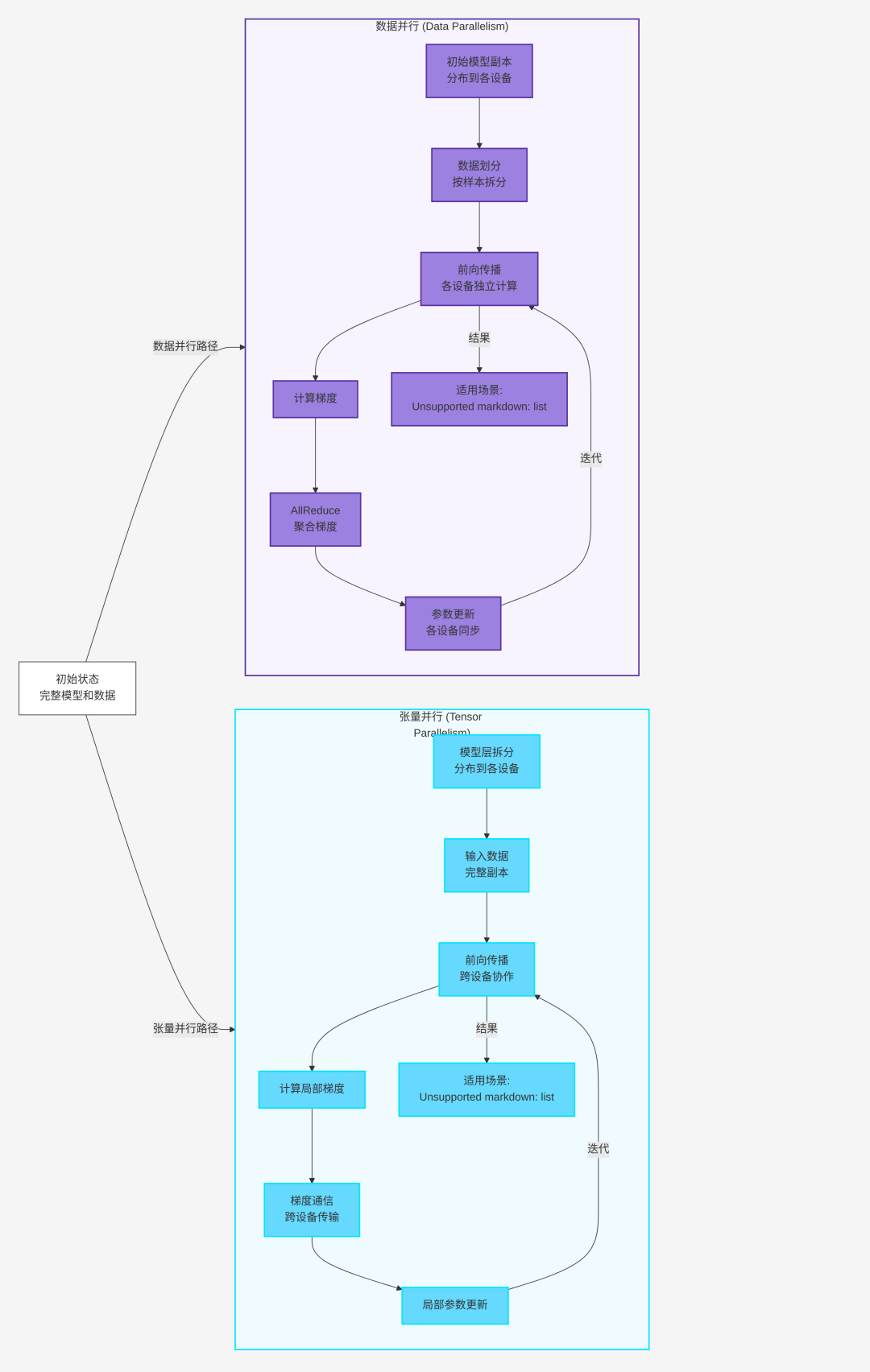

3.2 分布式训练技术:70B模型从零到一的协作艺术

混合并行:让千张GPU“步调一致”

训练一个70B参数的大模型,单张GPU的显存(即使40GB)也仅能容纳约1/20的参数。此时需组合数据并行与张量并行:

- • 数据并行:将训练数据分片,不同设备复制完整模型,各自计算梯度后同步更新,适合样本量庞大的场景;

- • 张量并行:将单一层的参数拆分到多卡(如将一个1024维的线性层拆为4张卡各处理256维),解决单卡显存瓶颈。

分布式训练流程:数据并行与张量并行混合策略

实际训练中,70B模型常采用“数据并行+张量并行+流水线并行”的三维方案:例如用8张卡做张量并行(每层拆8份),16组这样的“卡集群”做数据并行,同时按层将模型分为多个阶段进行流水线计算,使GPU利用率从50%提升至85%以上。

CARBS优化器:让模型“学得更快”

训练效率不仅取决于硬件,更依赖超参数调度。CARBS优化器通过动态调整学习率(如预热阶段线性增长至峰值,随后按余弦函数衰减)和权重衰减系数,使70B模型的收敛速度提升25%——原本需要30天的训练,现在22天即可达到目标精度。其核心逻辑是:在训练初期用高学习率快速探索参数空间,后期用低学习率精细调整,避免过拟合。

NCCL:多节点通信的“交通指挥官”

当训练涉及数百台服务器时,节点间的通信延迟可能成为瓶颈。NCCL(NVIDIA集体通信库)通过拓扑感知配置优化数据传输路径:例如将多节点按树形结构组织,根节点向子节点广播参数,子节点间并行通信,使跨节点数据同步延迟减少40%。某团队在训练70B模型时,通过将通信拓扑从“扁平总线”改为“二叉树”,单步训练时间从80ms压缩至55ms,单日训练步数提升45%。

3.3 高效推理系统设计:从“能跑”到“好用”的工程突破

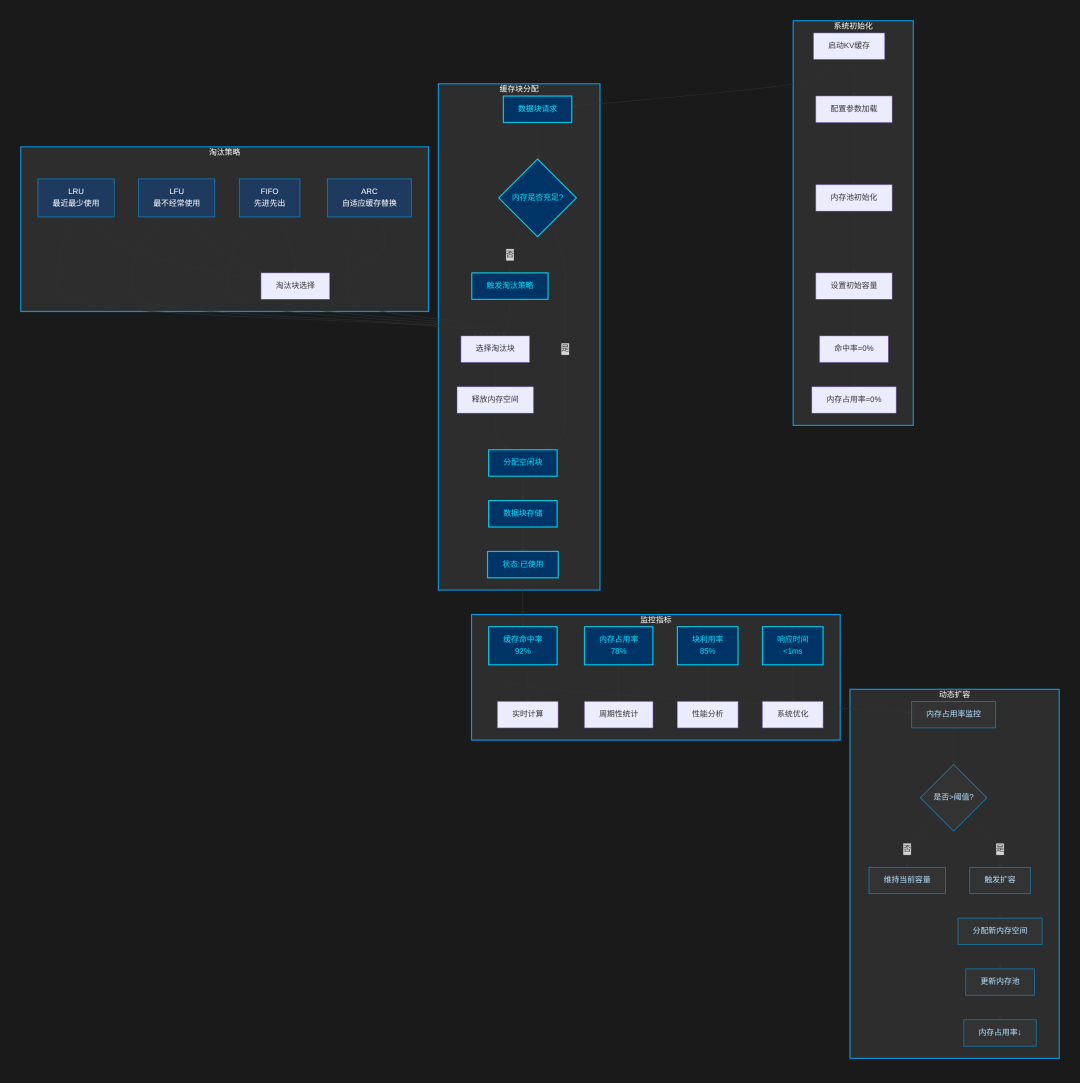

KV缓存:让“记忆”更省空间

大模型生成文本时,每个Token都需要基于前文计算注意力,而前文的键(K)和值(V)向量会被重复使用。Mooncake架构的动态KV缓存技术,通过建立内存池管理这些向量:当新请求进入时分配缓存,请求结束后释放,同时对相似序列的KV值进行复用,使显存占用减少30%。例如在部署GPT-3 175B模型时,传统静态缓存需24GB显存,而动态缓存仅需17GB,且支持并发请求量提升50%。

KV缓存管理示意:动态内存池化机制

量化技术:精度与速度的“平衡术”

为进一步压缩模型体积,量化技术将参数从32位浮点数(FP32)降至4-8位整数(INT4/INT8)。GPTQ和AWQ是目前主流方案:

- • GPTQ(4-bit量化):通过优化量化顺序,在4位精度下保持95%以上的推理精度,但需预计算量化矩阵,首次加载较慢;

- • AWQ(激活感知量化):基于激活值分布调整量化参数,尤其适合推理时激活波动大的模型(如LLaMA),量化速度比GPTQ快3倍,但在极端场景下精度略低(约93%-94%)。

实际部署中,多数企业会选择AWQ+FP16混合量化:对注意力层等关键模块用FP16保持精度,对FeedForward层用4-bit量化节省显存,实现“速度提升2倍+精度损失<2%”的效果。

弹性推理:让算力“按需伸缩”

在生产环境中,用户请求量往往波动剧烈(如早高峰是低谷期的10倍)。基于vLLM(高性能推理引擎)和LWS(轻量级调度器)的Kubernetes部署方案,通过HPA(Horizontal Pod Autoscaler)实现弹性扩缩容:当请求量超过阈值时,自动增加推理副本数(如从2副本扩至8副本);空闲时减少副本,使算力成本降低60%。某电商平台在大促期间,通过该方案将推理延迟稳定在200ms以内,同时GPU资源利用率从30%提升至75%。

推理优化 checklist

-

- 启用KV动态缓存,显存占用降低30%+

-

- 优先选择AWQ量化(4-bit),平衡速度与精度

-

- 部署vLLM+K8s,配置HPA阈值(如请求队列长度>50时扩容)

-

- 多模型共享GPU时,使用MIG(多实例GPU)隔离资源

通过上述技术的协同,大模型从“实验室原型”走向“工业级应用”的路径逐渐清晰:架构设计决定上限,训练技术突破算力瓶颈,推理优化则直接影响用户体验与运营成本。未来,随着MoE稀疏化、4D张量并行等技术的成熟,大模型的效率革命还将持续深化。

行业落地与最佳实践:从技术选型到企业级部署

AI 基础架构的行业落地需深度匹配业务场景需求,在性能、成本与可靠性间找到最优解。以下结合金融、医疗等核心领域的技术实践,拆解从硬件选型到软件部署的全链路方案,并提炼可复用的企业级落地框架。

4.1 金融 AI 基础设施:低延迟与高吞吐的平衡之道

高频交易场景对 AI 系统提出极致挑战——实时风险预测模型需在 1ms 内完成推理,同时支撑每日 PB 级市场数据的高并发读写。InfiniBand 网络的亚微秒级延迟(端到端延迟 < 0.5μs)成为核心支撑,其基于 RDMA 协议的无内核数据传输机制,直接绕过传统 TCP/IP 协议栈瓶颈,确保行情数据从接收至模型推理的全链路耗时压缩至 800μs 以内。

在数据存储层,3FS 分布式文件系统的 CRAQ 链式复制技术 实现了数据一致性与高吞吐的动态平衡。该技术通过将写操作分散至链式节点集群,在保证数据副本强一致性的同时,将随机读写 IOPS 提升至传统 SAN 存储的 5 倍(实测达 200 万 IOPS),满足高频交易中订单簿数据实时更新与历史回测数据批量读取的混合负载需求。

金融场景核心指标

- • 网络延迟:InfiniBand 实现端到端 < 0.5μs,支撑模型推理总耗时 < 1ms

- • 存储性能:CRAQ 链式复制技术使 IOPS 达传统存储的 5 倍,满足混合读写负载

4.2 医疗大模型部署:GPU 集群的资源高效利用

医疗影像分析场景面临多模态模型并行服务的挑战——CT 三维重建、MRI 病灶检测等模型需共享 GPU 资源,同时保证单模型推理延迟 < 2 秒。NVIDIA GH200 芯片的 NVLink-C2C 互连技术 成为关键突破,通过多芯片间 900GB/s 的高速互连,构建统一显存池(单节点显存可达 144GB),解决传统多卡通信瓶颈。

在资源调度层,采用 Kubernetes 的 MIG(多实例 GPU)切分策略,将 1 张 GH200 GPU 虚拟为 4 个独立实例(每个实例含 36GB 显存与 20 个 SM 单元),实现 CT/MRI 模型的硬件资源隔离与动态调度。某三甲医院部署案例显示,该方案使 GPU 资源利用率从 40% 提升至 85%,同时支持 16 路影像流并行处理,诊断报告生成效率提升 3 倍。

医疗部署关键策略

- • 硬件层:NVLink-C2C 实现多芯片显存池化,单节点显存扩展至 144GB

- • 虚拟化层:MIG 技术将 1 GPU 切分为 4 实例,支撑多模型并行服务

4.3 企业级部署最佳实践:三位一体落地框架

企业级 AI 基础设施落地需构建“硬件-软件-运维”协同体系,确保从实验室到生产环境的平滑过渡。

硬件层推荐 DGX SuperPOD 的可扩展拓扑,其基于胖树网络架构,支持 2048 节点集群线性扩展,单集群总算力达 1 ExaFLOPS(FP8 精度),满足大模型预训练与推理的弹性需求。某互联网巨头实践显示,该拓扑在 1024 节点规模下仍保持 92% 的线性加速比。

软件层采用 AIBrix 架构实现模型模块化部署,将大模型拆分为“预训练底座-领域适配器-推理引擎”三层组件,通过容器化封装支持跨平台迁移。某银行信用卡中心案例中,AIBrix 使模型更新周期从 2 周缩短至 48 小时,同时降低 30% 的部署代码冗余。

运维层则需重构监控指标体系,用 “SM 活跃率”替代传统 GPU 利用率指标。通过 Grafana+Prometheus 构建实时监控面板,采集 GPU 流多处理器(SM)的指令发射频率、内存带宽占用等细粒度数据,使资源浪费识别准确率提升 40%。某自动驾驶公司实践显示,基于 SM 活跃率的调度优化,使训练任务完成时间缩短 18%。

三位一体核心要点

- • 硬件:DGX SuperPOD 拓扑支持 2048 节点扩展,线性加速比达 92%

- • 软件:AIBrix 模块化架构缩短模型更新周期至 48 小时

- • 运维:SM 活跃率监控提升资源评估准确性 40%

未来趋势与能力构建:AI基础架构的演进方向

AI基础架构正处于快速迭代的关键期,其知识体系从2024年10月的1.0版本,到2025年8月已升级至2.0版本,内容随技术前沿持续扩展,呈现出"技术突破-能力重构-生态协同"的演进逻辑。这种演进不仅体现在硬件架构与软件栈的革新,更催生了对从业者能力模型的全新定义。

技术演进:从单点优化到体系化创新

随着大模型训练数据量突破ZB级、推理场景实时性要求提升,传统"计算-存储紧耦合"架构面临数据搬运瓶颈。新一代技术体系正围绕存算分离与异构协同两大方向突破:前者通过GPU Direct Storage等技术减少数据在内存与显存间的冗余传输,后者则推动CPU+GPU+TPU的混合计算架构,实现算力资源的动态调度。这种技术迭代在AI Infrastructure知识体系2.0版本中得到集中体现,反映了从单一硬件优化到全栈系统设计的行业共识。

能力要求:构建"T型架构师"能力模型

技术演进对从业者能力提出了复合型要求。面向AI工程师、系统架构师、大模型应用开发者等核心角色,需构建"硬件认知-系统设计-业务落地"的三维能力体系:

- • 硬件层:深入理解GPU架构(如NVIDIA Hopper/NVIDIA Blackwell的计算单元设计)、CUDA编程模型,掌握显存管理与算力优化技巧;

- • 系统层:精通分布式计算框架(如PyTorch Distributed)、容器化部署(Kubernetes)、服务网格(Istio),实现AI系统的弹性扩展;

- • 业务层:具备大语言模型(LLM)训练/推理全流程抽象能力,能结合具体场景(如智能客服、代码生成)进行性能调优与成本控制。

核心技术栈清单

- • 基础层:GPU架构、CUDA开发、NVLink通信

- • 系统层:分布式计算、容器化部署(Docker/K8s)、性能监控(Prometheus)

- • 应用层:LLM训练框架(Megatron-LM)、推理优化(TensorRT-LLM)、企业级部署最佳实践

生态协同:从学习资源到实战闭环

能力构建离不开系统性的学习路径与生态支持。目前已形成以GitHub仓库为核心的学习资源矩阵,如"AI Fundamentals"仓库提供从硬件基础到高级应用的全链路学习路径:

-

- 入门阶段:通过《GPU架构与编程》系列教程掌握CUDA基础,完成向量加法、矩阵乘法等基础算子开发;

-

- 进阶阶段:深入分布式训练框架源码(如Horovod),实践千亿参数模型的多机多卡部署;

-

- 实战阶段:参与企业级项目(如GitHub仓库中的"LLM推理性能优化实战"),掌握量化压缩、动态批处理等落地技巧。

构建离不开系统性的学习路径与生态支持。目前已形成以GitHub仓库为核心的学习资源矩阵,如"AI Fundamentals"仓库提供从硬件基础到高级应用的全链路学习路径:

-

- 入门阶段:通过《GPU架构与编程》系列教程掌握CUDA基础,完成向量加法、矩阵乘法等基础算子开发;

-

- 进阶阶段:深入分布式训练框架源码(如Horovod),实践千亿参数模型的多机多卡部署;

-

- 实战阶段:参与企业级项目(如GitHub仓库中的"LLM推理性能优化实战"),掌握量化压缩、动态批处理等落地技巧。

这种"理论学习-源码阅读-项目实战"的闭环设计,帮助从业者将技术能力转化为实际业务价值,最终实现从"技术跟随者"到"架构设计者"的职业跃迁。随着AI基础架构生态的持续成熟,这种能力构建模式将成为行业人才培养的主流范式。

AI大模型学习和面试资源

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

这份完整版的大模型 AI 学习和面试资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

第一阶段: 从大模型系统设计入手,讲解大模型的主要方法;

第二阶段: 在通过大模型提示词工程从Prompts角度入手更好发挥模型的作用;

第三阶段: 大模型平台应用开发借助阿里云PAI平台构建电商领域虚拟试衣系统;

第四阶段: 大模型知识库应用开发以LangChain框架为例,构建物流行业咨询智能问答系统;

第五阶段: 大模型微调开发借助以大健康、新零售、新媒体领域构建适合当前领域大模型;

第六阶段: 以SD多模态大模型为主,搭建了文生图小程序案例;

第七阶段: 以大模型平台应用与开发为主,通过星火大模型,文心大模型等成熟大模型构建大模型行业应用。

👉学会后的收获:👈

• 基于大模型全栈工程实现(前端、后端、产品经理、设计、数据分析等),通过这门课可获得不同能力;

• 能够利用大模型解决相关实际项目需求: 大数据时代,越来越多的企业和机构需要处理海量数据,利用大模型技术可以更好地处理这些数据,提高数据分析和决策的准确性。因此,掌握大模型应用开发技能,可以让程序员更好地应对实际项目需求;

• 基于大模型和企业数据AI应用开发,实现大模型理论、掌握GPU算力、硬件、LangChain开发框架和项目实战技能, 学会Fine-tuning垂直训练大模型(数据准备、数据蒸馏、大模型部署)一站式掌握;

• 能够完成时下热门大模型垂直领域模型训练能力,提高程序员的编码能力: 大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习框架等技术,这些技术的掌握可以提高程序员的编码能力和分析能力,让程序员更加熟练地编写高质量的代码。

1.AI大模型学习路线图

2.100套AI大模型商业化落地方案

3.100集大模型视频教程

4.200本大模型PDF书籍

5.LLM面试题合集

6.AI产品经理资源合集

👉获取方式:

😝有需要的小伙伴,可以保存图片到wx扫描二v码免费领取【保证100%免费】🆓

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)