LLM 是如何工作的?一文读懂大语言模型的底层逻辑与核心数学原理(建议收藏)

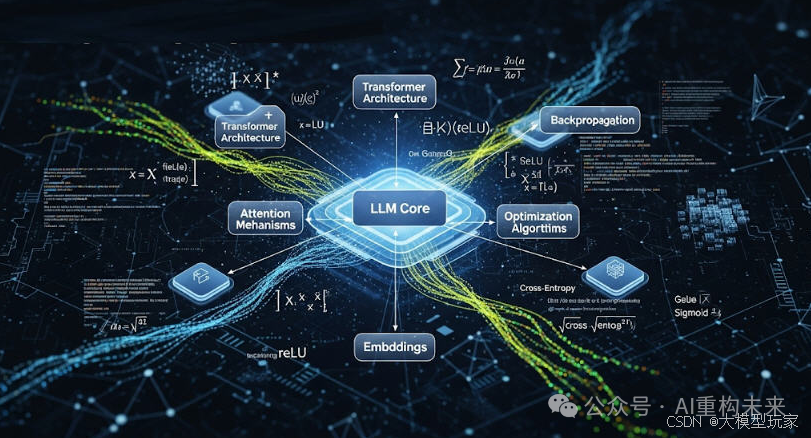

前言:大语言模型(LLM)已经迅速融入我们生活的方方面面。从手机里的智能助手,到协助医生诊断病情,再到为客服聊天机器人提供支持,它们似乎无处不在。这些模型可以帮你写邮件、编写软件代码、创作艺术作品,甚至谱写音乐。它们的影响力延伸到教育、研究和娱乐等领域,从根本上改变了人机交互的方式。尽管大预言模型(LLM)如此普及,它们的工作原理对大多数人来说仍然是个谜。它们究竟是如何实现这一非凡壮举的呢?答案就

前言:大语言模型(LLM)已经迅速融入我们生活的方方面面。从手机里的智能助手,到协助医生诊断病情,再到为客服聊天机器人提供支持,它们似乎无处不在。这些模型可以帮你写邮件、编写软件代码、创作艺术作品,甚至谱写音乐。它们的影响力延伸到教育、研究和娱乐等领域,从根本上改变了人机交互的方式。尽管大预言模型(LLM)如此普及,它们的工作原理对大多数人来说仍然是个谜。它们究竟是如何实现这一非凡壮举的呢?答案就在于底层逻辑和数学原理——它们是这些“思考机器”的隐形支柱。

那些越来越聪明的AI模型,我们每天都在与它们互动,无论是手机里的智能助手,还是电商平台上的客服机器人,甚至那些能写文章、编代码的“万能”工具,它们似乎无处不在,却又像蒙着一层神秘的面纱,其**内部工作原理对大多数人来说仍然是个谜,**它们是如何实现这些“思考”的壮举的呢?

其实,这些所谓的“思考”,背后隐藏着一套精妙的“数学魔法”。让我们一起揭开大型语言模型(LLM)的神秘面纱,看看它们是如何“理解”语言,又是如何“思考”和“创造”的。一起去探寻这些“思考机器”背后的底层逻辑、数学基础、创新突破以及伦理考量,从而帮助我们更好地理解它们的能力与局限性。

1、AI,不止是“聊天机器人”那么简单

LLM已经迅速融入我们生活的方方面面。从你手机短信中自动建议的下一个短语,到协助医生诊断病情,再到为客服聊天机器人提供支持,它们无处不在。这些模型可以帮你写邮件、编写软件代码、创作艺术作品,甚至谱写音乐。它们的影响力延伸到教育、研究和娱乐等领域,从根本上改变了人机交互的方式。

然而,尽管LLM如此普及,它们的工作原理对大多数人来说仍然是个谜。它们究竟是如何实现这一非凡壮举的呢?答案就在于底层逻辑和数学原理——它是这些“思考机器”的隐形支柱。

凭借根植于线性代数、概率和微积分的技术,LLM能够解释、生成,甚至进行语言推理。它们不仅学会了编码词语的结构,还学会了编码其含义、关系和细微之处——这是一项弥合了语法和语义之间鸿沟的成就。

不过,LLM在很大程度上仍然是一个“黑匣子”。它们的决策常常显得神秘莫测。但理解这些模型背后的数学原理,可以帮助我们阐明其内部工作原理。通过剖析驱动它们的算法和方程式,我们可以更好地掌握它们的能力和局限性,从而更接近揭开其运作的神秘面纱。

然而,尽管LLM如此卓越,但它们并非真正“理解”。它们并非凭借认知而出类拔萃,而是凭借庞大的计算能力。它们的天才之处在于算法,它们的故事展现了人类的智慧,利用数字的力量来模拟人类最深刻的事物:语言本身。

2、追本溯源:从信息论到聊天机器人

大预言模型(LLM)的故事始于几十年前,那是一个计算能力远不发达的时代。

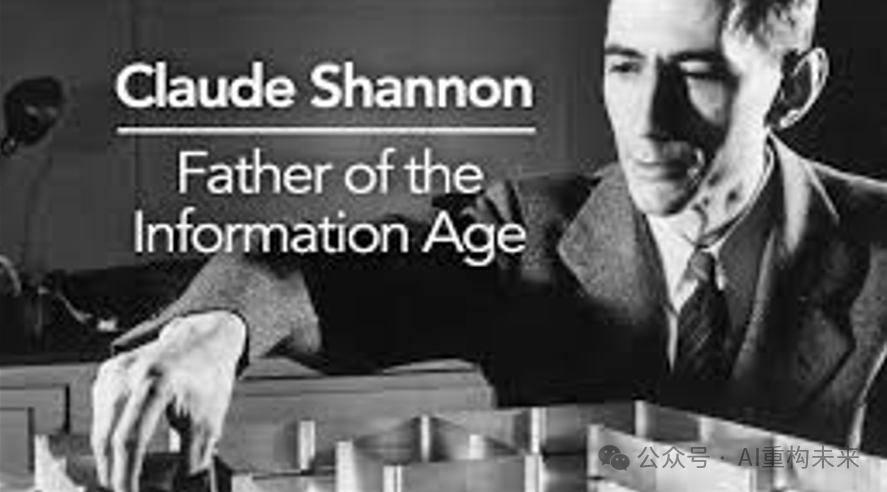

1)克劳德·香农的革命:语言的概率猜想: 时间回到1948年,贝尔实验室的数学家克劳德·香农(Claude Shannon)提出了一个革命性的概念:信息论。香农假设语言可以看作一系列概率事件,其中每个词都依赖于它之前的词。他甚至概述了使用随机过程模拟文本的方法——这让我们得以一窥现代语言模型概率核心的惊人之处。香农的思想奠定了计算语言学的基础,这个领域致力于从数学角度理解人类语言。

2)ELIZA的启示:模式匹配的局限: 几十年后,像约瑟夫·魏森鲍姆(Joseph Weizenbaum)这样的研究人员扩展了这些思想,发明了像ELIZA这样的系统。ELIZA是20世纪60年代的一个聊天机器人,它通过简单的模式匹配模仿人类对话。然而,ELIZA缺乏一个根本性的东西:对语境的理解。它可以回答问题,但无法预测接下来会发生什么。

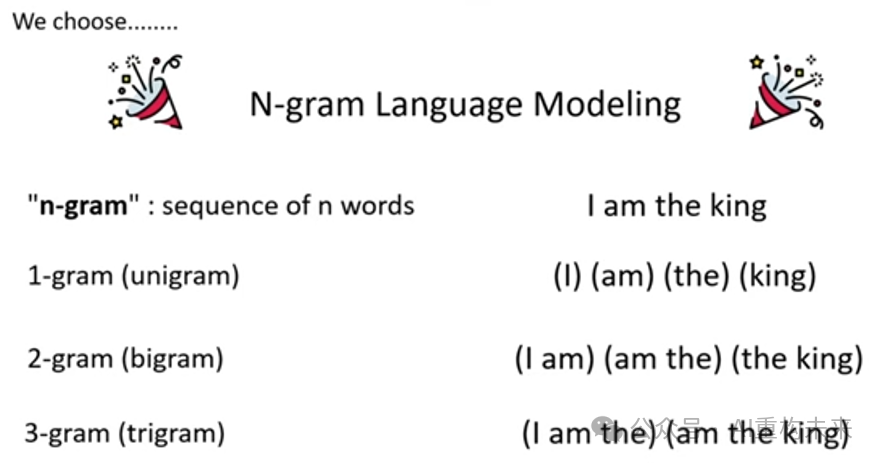

3)N-gram模型:早期AI的“朴素”预测: 你是否曾在手机上输入信息时,看着它提示你可能想用的下一个单词?也许它在“安排”之后预测了“会议”,或者在“快乐”(Happy)之后预测了“生日”(Birthday)。这种简单的自动完成行为反映了人工智能最深刻的创新之一:能够预测接下来是预测。这个功能如此无缝衔接,我们几乎感觉不到它的存在。然而,它建立在数学概率的基础之上,而这个基础曾重塑了计算机处理人类语言的方式。

这些预测系统的核心是概率的概念——基于模式预测结果的数学科学。早期的语言模型依赖于一种名为n-gram的统计方法,它将文本分解成小的单词序列。如果你听过“二元语法”或“三元语法”,你就会听到这个时代的回响。

在n-gram模型中,预测下一个单词就像查看数据集中最常见的单词组合一样简单。例如,如果“I am”经常跟在“Who”后面,那么当你输入“Who”时,模型可能会预测“I am”。N-gram模型的起源可以追溯到20世纪80年代,当时研究人员开始将其应用于语音识别等任务。想象一下,尝试将口语单词转录成文本。早期的系统依靠概率来猜测说话者想要说出的最可能的单词序列。这在当时具有开创性的意义,但也揭示了固定概率的局限性。单词被视为孤立的片段,当对话上下文跨越多个单词时,模型就会举步维艰。

n-gram模型的核心是使用概率分布来确定一个单词接在另一个单词之后的可能性。每个单词仅取决于它之前的单词。虽然这种方法计算效率高,但它将语言简化为简单的概率链。它无法捕捉到单词、思想或情感之间深层联系,而正是这些联系使得人类语言如此丰富。然而,n-gram模型奠定了基础。它们证明了语言可以用数学原理进行系统地分析和建模,为现代LLM铺平了道路。这些早期的系统为后来的创新蓬勃发展奠定了关键的基石。

3、核心秘籍:LLM“思考”的基石

快进到今天,我们有了像GPT-4这样的模型,它们有着根本的不同。n-gram模型可能一次只考虑两三个单词,而大型语言模型则会评估一个句子、一段话甚至一段对话的整个上下文。它们不再仅仅依赖固定概率,而是使用神经网络来赋予词语及其间的关系以意义。

1)上下文的魔力:Transformer的诞生: 例如,n-gram模型可能仅基于频率来预测“river”之后出现的单词“bank”。但LLM理解,在这种情况下,“bank”指的是河岸,而不是金融机构。这种从僵硬概率到语境理解的飞跃,使得LLM能够创作连贯的文章、创作诗歌,甚至进行对话。这是一种从统计模仿到几乎直觉的转变。

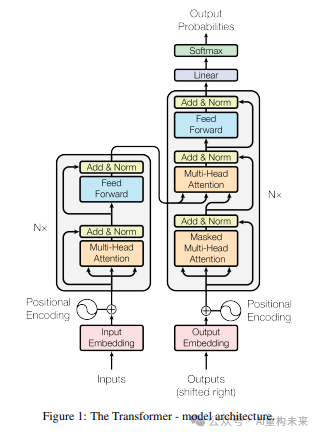

如今的LLM已经彻底解决了这个难题。比如说,“太阳落在……”这样的句子,LLM可能会预测“西”,这并非基于直觉,而是通过基于数十亿个先前示例计算统计概率来实现的。这种统计能力的驱动力源于一种突破性的架构:Transformer,它于2017年推出。Transformer彻底改变了这个领域,使机器能够以前所未有的规模掌握语境。

为了真正释放LLM的潜力,需要另一项创新:它使模型不仅可以将单词作为单独的实体进行分析,还可以将其与句子中的所有其他部分关联起来进行分析。这项突破性进展出现在2017年,一篇题为**《注意力就是你所需要的一切》(Attention is All You Need)**的研究论文永远地改变了人工智能。Vaswani及其同事的这项研究引入了Transformer架构。它的创新就如同其标题一样大胆:摒弃传统的顺序方法,转而让模型同时关注句子的所有部分。

论文链接: https://arxiv.org/pdf/1706.03762

要理解这项技术的革命性,不妨思考一下代词歧义带来的挑战。以“约翰看见鲍勃。他挥手致意”这句话为例。谁挥手致意?传统的模型难以应对此类问题,因为它们以固定的顺序处理单词。然而,Transformer利用注意力机制来观察每个单词并确定它们之间的关系。在这种情况下,模型会从上下文中学习——也许是通过注意先前的模式——从而正确推断“他”指的是约翰还是鲍勃。

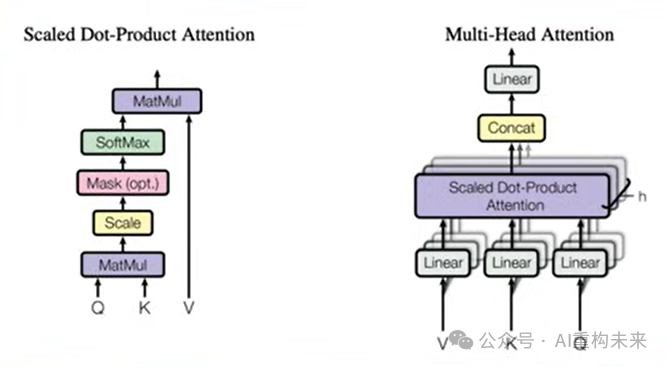

那么,这种注意力机制是如何运作的呢?其核心是一个称为自注意力(Self-attention)的过程,句子中的每个单词都会评估其与其他每个单词的相关性。想象一下,阅读一个句子并划出与特定术语最相关的单词。自注意力可以自动执行此操作,分配权重以指示一个单词相对于另一个单词的重要性。

其背后的数学原理非常优雅。自注意力的核心是一个涉及查询(Query)、键(Key)和值(Value)的公式——这些概念借鉴自信息检索。查询代表焦点词。键帮助识别相关词,值包含相关信息。它们共同构成了注意力分数,决定了一个词对另一个词的影响力。但这也存在一个挑战:句子可能很长,如果不进行调整,注意力计算可能会变得非常繁琐。这时就需要缩放了。通过将注意力分数除以键维度的平方根,模型可以确保计算稳定,避免可能扭曲其理解的极端情况。

Transformer并不局限于单一的注意力机制。它们使用多头注意力机制(Multi-head Attention),并行运行多个注意力操作。每个“头”关注句子中的不同关系。例如,一个“头”可能追踪主谓一致,而另一个“头”则将代词与其先行词联系起来。这些“头”共同提供了对语境更丰富的理解。

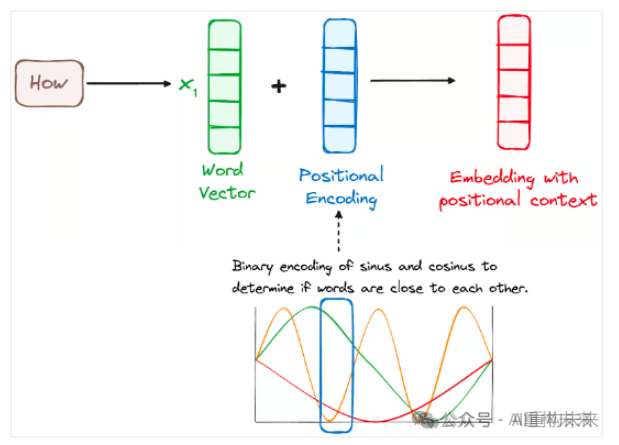

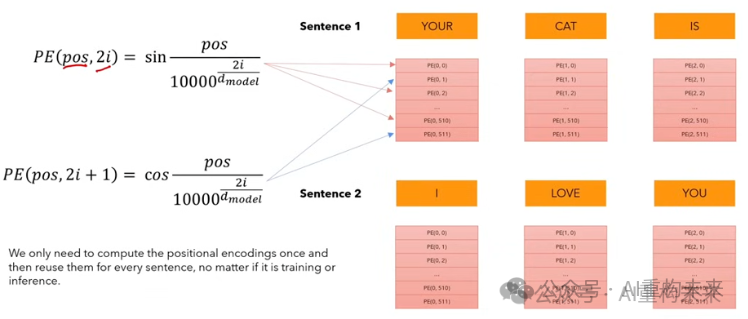

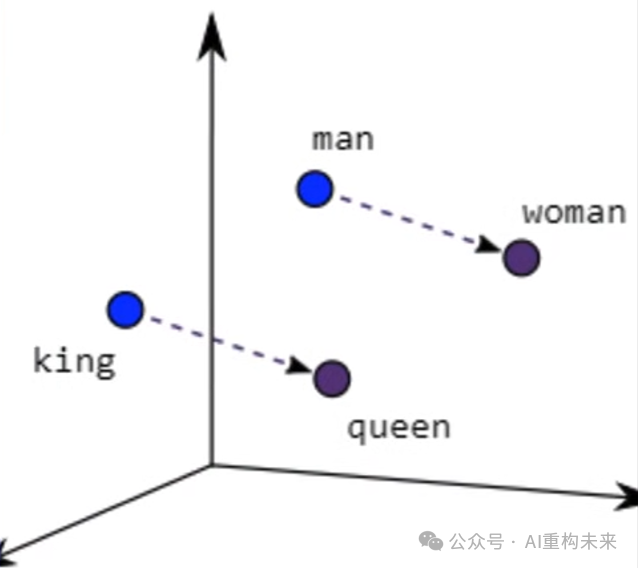

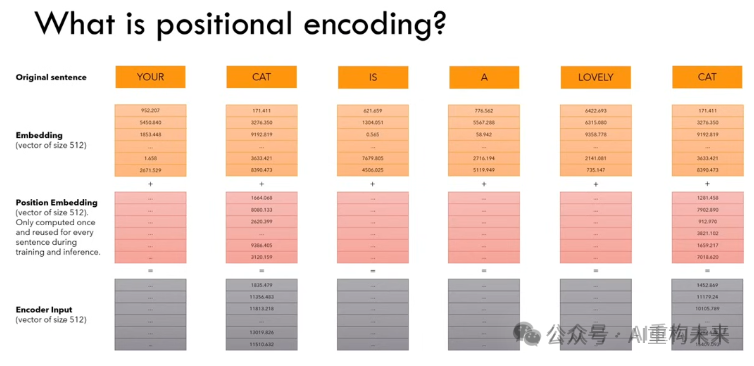

2)位置编码(Positional Encoding) :给文字注入“时间感”:如果Transformer擅长关注语境,它们仍然面临一个根本挑战:理解词序。与人类不同,这些模型并非天生就知道词序决定意义。以“猫追老鼠”和“老鼠追猫”这两个句子为例。这两个词是相同的,但意义却完全根据它们的顺序发生了变化。那么,Transformer是如何学习语言节奏的呢?

位置编码技术可以帮助Transformer掌握句子中词序。我们可以把它想象成为每个词分配一个独特的节奏。就像歌曲中的节拍一样,每个节拍或位置都为模型提供了一种结构感,帮助它不仅理解词本身,还理解它们在时间上是如何相互关联的。

让我们用一个例子来解释一下。想象一下我们之前的句子:“猫追老鼠”。位置编码会根据每个单词在句子中的位置为其分配一个数学特征。这些特征并非随机生成,而是使用正弦函数(一种可预测重复的波形模式)精心设计而成。这种可预测性使得模型即使句子长度发生变化也能理解单词之间的关系。但为什么要使用正弦函数呢?因为它们有一个独特的属性:它们可以编码单词之间的相对距离。例如,即使我们在句子中添加单词,“The”和“cat”之间的距离仍然清晰可见。这种一致性确保了模型无论输入长度如何都能理解序列。当然,正弦编码并非唯一的方法。有些模型使用可学习的位置嵌入,即模型在训练过程中自行确定表示位置的最佳方式。虽然这提供了灵活性,但需要更多的数据和计算能力才能有效地学习。位置编码解决了难题的一个关键部分,使Transformer能够解释顺序。但理解顺序只是挑战的一部分。为了真正地学习,这些模型还必须适应,通过反复试验来完善它们的知识。

4、文字的灵魂:从“分词”到“嵌入”

然而,尽管概率非常强大,但仅凭概率本身无法捕捉语言的全部复杂性。为了真正释放LLM的潜力,需要另一项创新:分词(Tokenization)——将文本分解为机器可以理解的基本单元的过程。概率是预测文本的基础,也是大型语言模型运作的支柱。但是,为了让这些模型能够处理语言,它们需要将其分解成易于理解的部分。这就引出了分词,这是从原始文本到机器理解的关键第一步。

1)分词(Tokenization):把语言大象装进冰箱:想象一下,当你遇到“unbelievable”这个词时。对于语言模型来说,这个词不仅仅是一个单一的实体。它可能被拆分成三个部分:“un”、“believ”和“able”。为什么?因为分解它不仅能让模型处理和理解完整的单词,还能理解构成它的构成要素。这个过程被称为分词(Tokenization),它使模型能够精准高效地应对语言的复杂性。

分词并不总是那么简单。想想像日语这样的语言,它们的单词之间缺乏空格,或者混合了不同系统字符的文字,比如中文句子中嵌入的英语单词。对于这些情况,分词需要能够处理语言多样性和歧义性的算法。一种强大的分词方法是字节对编码(BPE:Byte Pair Encoding)。BPE的核心就像一个解谜器。它从单个字符开始,反复将最频繁出现的字符对合并成更大的单元。随着时间的推移,这个过程构建了文本的有效表示,在将语言分解成可管理的块和保留含义之间取得了平衡。

为什么这很重要?我们再以“unbelievable”为例。使用BPE的模型可能会识别出“un”和“able”是常见的前缀和后缀,而“believ”则捕捉到了词根含义。通过识别这些模式,模型可以优化其理解,而无需记住所有可能的单词。这是一种微妙的平衡——在效率和含义丰富性之间取得平衡。分词仅仅是个开始。文本分词后,模型如何将这些分词转换成可以用来计算的东西呢?这就是**嵌入(Embeddings)**的概念发挥作用的地方。这些数学表示打开了通往高维空间的大门,意义正是在这里逐渐成形。

2)嵌入(Embeddings):词语意义的“坐标系”:如果说分词就像将语言分解成易于处理的积木,那么嵌入则赋予了这些积木形状和意义。想象一下拼图的碎片。每个分词都是一块,嵌入帮助我们了解它们在更大的图景中是如何拼凑在一起的。这个过程让机器不仅能够理解语言的表面结构,还能理解其深层关系。

通往嵌入的旅程始于一个问题:机器如何用数学方法表示词语的含义?在嵌入出现之前,语言模型依赖于僵化的规则和统计计数,难以捕捉人类语言流畅而微妙的本质。后来,在2013年,托马斯****·*米科洛夫Tomas Mikolov和他的团队推出了Word2Vec*,这一突破性技术从根本上改变了这个领域。Word2Vec做了一件非凡的事情:它将词语转换为向量——数学空间中的点——从而可以可视化和计算词语之间的关系。例如,在这个空间中,如果你从“国王”中减去“男人”的向量,并加上“女人”的向量,你会惊人地接近“女王”。这种意义代数具有革命性,让我们得以一窥机器如何解读词语之间的关系。

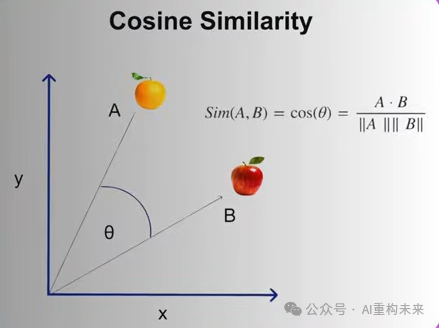

为了更好地理解这一点,我们可以想象一个300维的图,其中每个词都是一个点。含义相近的词会聚集在一起。“狗”、“小猫”和“宠物”可能是相邻的,而像“铅笔”和“扬声器”这样不相关的词则会相距甚远。这些聚类揭示了构成语义理解基石的联系。但嵌入不仅仅与邻近性有关。想想“银行”这个词。它是河岸还是金融机构?在向量空间中,这些含义截然不同。机器学习模型依靠上下文将单词放入正确的聚类中。例如,“存款”可能会将“银行”拉向其金融含义,而“水”则会将其推向其地理含义。嵌入的数学原理利用余弦相似度等工具来确定两个向量的对齐程度。将余弦相似度视为空间中两个箭头之间的角度。角度越小,单词的含义越相似。这项技术不仅可以帮助模型理解单词,还可以掌握它们在句子或短语中的关系——这是语言理解的关键一步。

嵌入彻底改变了自然语言处理,但也有局限性。它们能够很好地捕捉单个单词的含义,但难以理解单个单词之外的序列或上下文。为了解决这个问题,研究人员转向了一种新的范式:Transformer和注意力机制,它们使模型能够分析和理解整个序列。

3)概率:预测的艺术:这些预测系统的核心是概率的概念——基于模式预测结果的数学科学。如今的LLM已经彻底解决了这一难题。比如说,“太阳落在……”这样的句子,LLM 可能会预测“西”,这并非基于直觉,而是通过基于数十亿个先前示例计算统计概率来实现的。这种统计能力的驱动力源于一种突破性的架构:Transformer。LLM不仅仅学会了编码词语的结构,还学会了编码其含义、关系和细微之处——这一成就弥合了语法和语义之间的鸿沟。它是一种从统计模仿到几乎直觉的转变**。**

5、进化之路:LLM如何学习和精进

位置编码使Transformer能够理解单词序列。但这些模型如何自我改进?它们如何完善知识以最大限度地减少错误并最大限度地提高准确性?答案在于一个受自然界最基本原理之一启发的过程:从错误中学习。

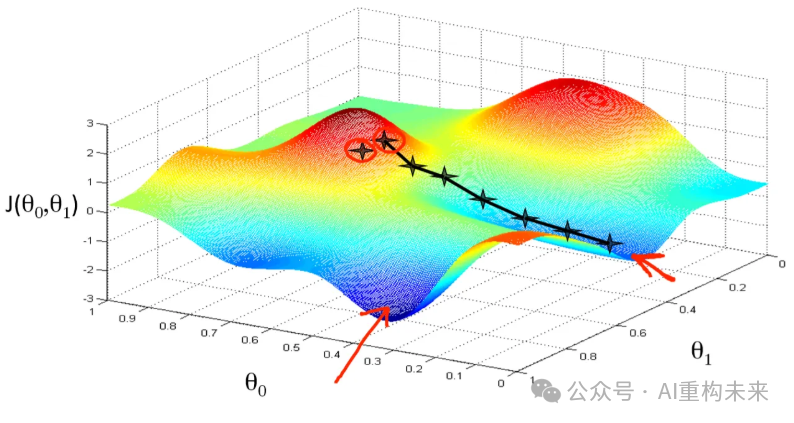

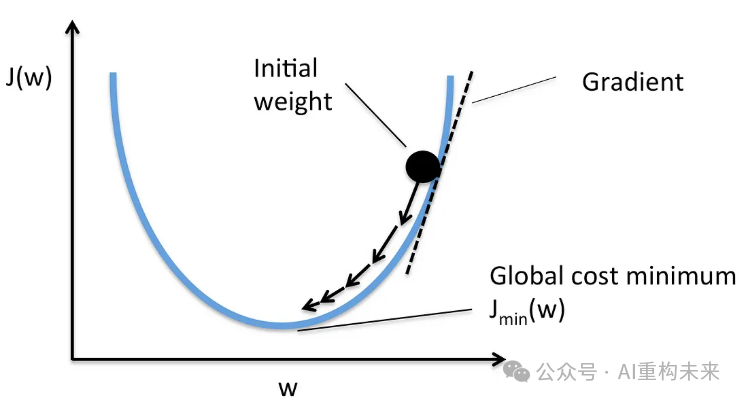

1)梯度下降与反向传播:在“迷雾山”中寻路: 想象一下,你在浓雾中下山。你看不到山峰或山谷,但你知道你的目标是找到最低点。你迈出一步,感受坡度,并根据你是下坡还是上坡来调整方向。这就是梯度下降(Gradient Descent)的本质,这个过程使模型能够学习和改进。这个过程的核心是成本函数(Cost Function)的概念,梯度下降的全部意义在于最小化成本函数,可以把它想象成一张衡量模型预测误差程度的地图。成本越高,模型距离正确答案就越远。梯度下降是模型用来调整参数(内部设置)以降低成本的方法。

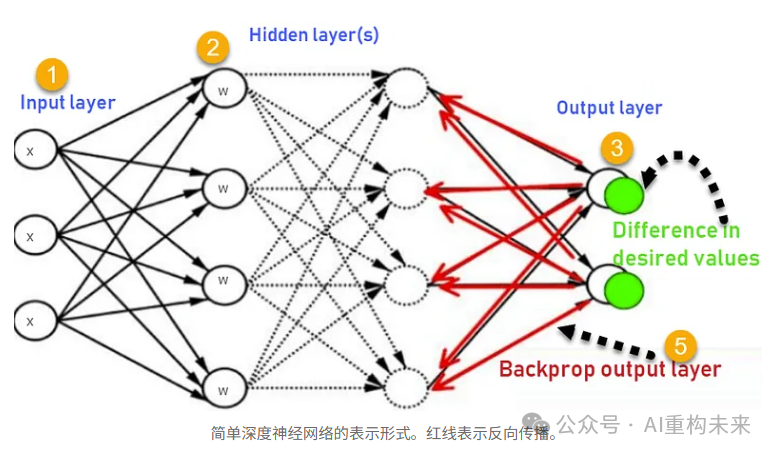

这个过程之所以变得实用,要归功于20世纪80年代的一个革命性想法:反向传播(Backpropagation)。AI教父杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)和大卫·鲁梅尔哈特(David Rumelhart)和 罗纳德·威廉姆斯(Ronald Williams)等开发的该方法允许通过将误差从输出层向后传播到输入层来调整神经网络中的权重,因此称为“反向传播“。在此之前,由于难以调整隐藏层的权重,训练神经网络是一项艰巨的任务。反向传播算法通过计算误差函数关于网络权重的梯度来解决这个问题,然后可以使用该梯度在最小化误差的方向上调整权重。如今,反向传播是现代 AI 的支柱。当我们阅读具有数十亿个参数的大型语言模型时,正是反向传播使我们能够为每个参数得出适当的值。

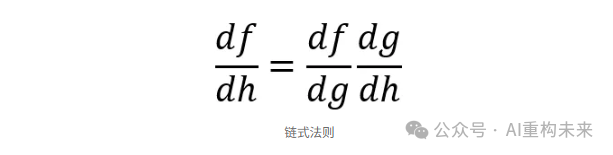

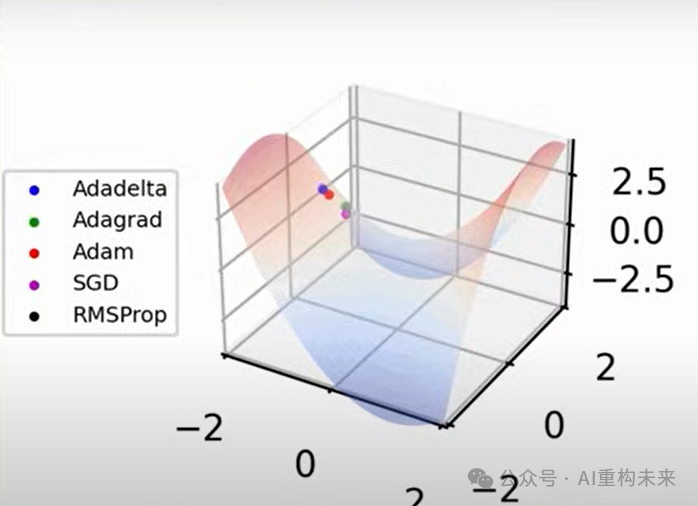

梯度下降和反向传播算法的数学原理看似简单。梯度下降使用微积分来计算成本函数的斜率(梯度),反向传播算法基于微积分链式规则(链式法则允许复合函数的导数用其组成函数的导数来表示),在反向传播的上下文中,链式法则计算有关网络权重误差函数的导数,然后朝着减少误差的方向调整参数。但简单并不意味着完美。早期的模型面临一个主要障碍:梯度消失(Vanishing Gradients)。随着网络变得越来越深,梯度通常会变得太小而无法进行有意义的更新,从而阻碍学习。研究人员通过Adam优化器等创新技术解决了这个问题。让我们回到雾山的比喻。想象一下,你迈出的每一步不仅取决于眼前的坡度,还取决于你过去的步伐。如果你反复朝着错误的方向迈步,Adam会调整你的步幅来纠正错误。同样,如果你一直在持续进步,它可能会鼓励你迈出更大的步伐来加快速度。这种适应性使Adam成为一种高效而强大的优化工具。

备注:链式法则是任何本科课程中教授的导数的基本属性。如果你有 3 个函数 f**、g和h,** 其中 f是g的函数,g是h 的函数,那么f关于h的导数等于f关于g的导数和g关于 h 的导数的乘积***。***

2)熵(Entropy):不确定性的艺术:在错综复杂的大型语言模型世界中,理解和学习只是故事的一部分。同样重要的是探索未知的能力。模型如何在确定性和探索性之间做出选择,如何在坚持可预测性与勇于创新之间做出抉择?答案在于熵(Entropy)——这个概念对人工智能和宇宙本身都至关重要。熵的概念最早起源于物理学,用于度量一个热力学系统的无序程度。在信息论里面,熵是对不确定性的测量。

熵的核心是衡量不确定性的指标。在大型语言模型的语境中,它决定了模型输出的不可预测程度。想象一下,要求模型完成句子“猫坐在……”,低熵的响应可能会预测“垫子”——一个安全且常见的答案。高熵的响应可能会预测出意想不到的结果:“月亮”或“火山”。这种随机性和确定性之间的平衡由温度设定(Temperature Setting)控制。高温会增加熵,鼓励模型进行创造性的飞跃。低温会降低熵,有利于获得可预测且连贯的答案。例如,在写诗时,较高的温度可能会激发创造性的隐喻,而较低的温度则可以确保韵律和结构的完整性。

但为什么熵如此重要?在实际应用中,它使模型能够适应手头的任务。客服聊天机器人可能依赖低熵响应来保持专业性,而故事生成器则可能采用高熵来产生意想不到的转折。熵的数学起源于克劳德·香农的信息论。香农将熵定义为一组可能结果的平均不确定性。在LLM中,这转化为模型为不同输出分配概率的能力。熵越高,这些概率就越分散——这既是创造潜力的标志,也是不可预测性的标志。管理熵并非没有挑战。过多的随机性会导致输出不连贯,而过少的随机性则会扼杀创造力。这种微妙的平衡正是为什么针对特定任务微调模型既是一门艺术又是一门科学的原因之一。

信息熵在LLM中的应用场景:

| 应用场景 | 熵的作用 |

|---|---|

| 词预测与生成 | 衡量模型的不确定性 |

| Temperature / top-k / top-p采样 | 控制生成文本的多样性 |

| 训练目标(交叉熵) | 衡量预测分布与真实标签差距 |

| 困惑度计算 | 度量模型整体预测能力 |

| 蒸馏训练 | 用交叉熵让学生学习教师模型分布 |

| 多模态注意力分析 | 熵衡量注意力集中程度 |

| 对抗样本分析 | 熵变化提示潜在的不稳定性或幻觉风险 |

| 主动学习 | 熵大样本优先标注或用于微调 |

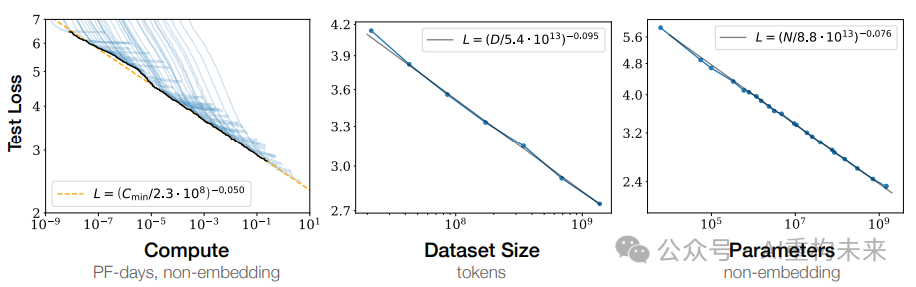

3)缩放定律(Scaling Laws):巨人的力量与挑战:如果说熵能够帮助模型应对不确定性,那么缩放定律****(Scaling Laws)*则能够释放其真正的潜力,描述了AI系统的性能如何随着训练数据、模型参数或计算资源大小的增加而提高。 “越大越好”这句话听起来可能有些简单,但在大语言模型的世界里,这句话通常是正确的。参数、数据和计算方面的扩展已被证明是解锁我们曾经认为不可能实现的能力的关键。具体如下:随着模型规模*、数据集大小以及用于训练的计算量²的增加,语言建模的性能会平稳提升。为了获得最佳性能,这三个因素必须同步扩展。当不受其他两个因素限制时,实证结果显示,性能与每一个因素之间都呈现幂律关系。

OpenAI的GPT-4是目前最先进的LLM之一,它拥有超过一万亿个参数,展现了扩展的威力。但参数究竟是什么呢?简而言之,它是神经网络中帮助模型进行决策的权重或值。例如,将参数想象成大型控制面板上的一个拨盘。每个拨盘调整模型在进行预测时对特定输入的重视程度。拨盘越多,模型的响应就越精确、越细致。举个例子,想象一下教一个人从模糊的照片中识别动物。一个参数很少的小型模型可能只能区分猫和狗。随着参数的增加,模型可以识别品种、注意到细微的模式,甚至预测照片中动物所处的环境。这种处理更精细细节的能力是模型性能随着规模扩大而提升的原因。

然而,规模扩大并非没有挑战。超过某个点,收益就会递减。将模型的参数增加一倍并不一定能使其性能翻倍。例如,虽然从10亿个参数增加到100亿个参数可能会带来显著的提升,但从1000亿个参数增加到2000亿个参数可能只会带来微小的改进。而且,训练这些模型的成本呈指数级增长,需要大量的计算资源和能源。据报道,训练GPT-4这样的模型成本超过1亿美元。

4)正则化(Regularization):防止“死记硬背”: 将大型语言模型扩展到大规模可以释放出令人难以置信的能力。但这也伴随着一个风险:过拟合(Overfitting)。当模型记忆数据而不是从中学习时,它失去了泛化能力,变得僵化且不可靠。我们如何防止这种情况发生?答案在于一套统称为**正则化(Regularization)**的技术。

想象一下一个正在准备考试的学生。如果他们只记住练习测试的答案,他们可能擅长重复这些精确的答案,但在同一主题的新问题上却举步维艰。正则化确保学生学习基础概念,而不仅仅是细节,从而使他们能够在各种情况下运用所学知识。

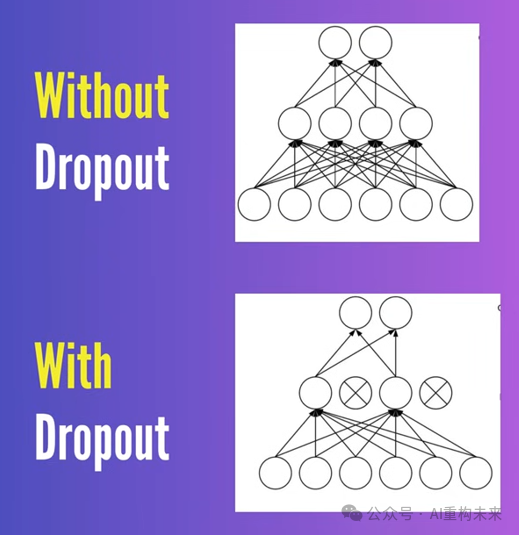

最简单、最有效的正则化技术之一是Dropout。在训练过程中,Dropout会暂时禁用网络中的随机神经元。这迫使模型学习更稳健的模式,防止其过度依赖特定路径。这就像训练一支足球队,偶尔会替换掉关键球员,确保每个成员都能适应并在压力下表现出色。

另一个重要的技术是权重衰减(Weight Decay)。可以将其视为对模型参数的一种约束形式,阻止它们变得过大。通过在成本函数中添加惩罚项,权重衰减可以确保模型保持平衡,避免对任何单一模式过度自信。

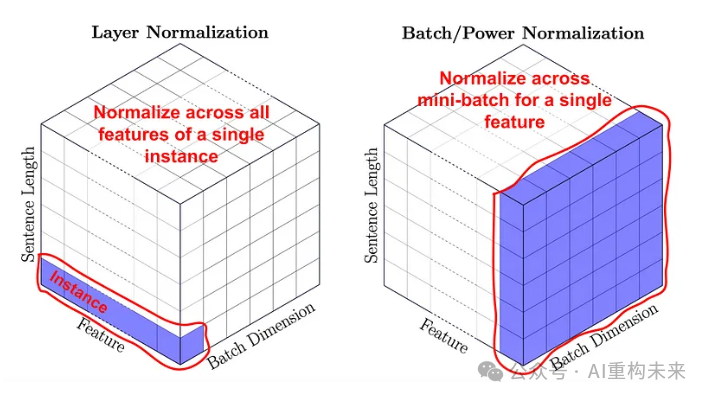

层归一化(Layer Normalization)和批量归一化(Batch Normalization) 为学习过程带来了稳定性。层归一化确保每个神经元的输出保持平衡,就像在群组对话中调整音量以保持清晰度一样。批量归一化则更进一步,它平衡了多个训练样本的输入,加快了学习速度,并使模型对噪声数据更具弹性。即使复杂度增加,它们也能使训练过程保持流畅和一致。层归一化通常用于 NLP 模型,其中在单个实例中独立计算每个实例的平均值和标准差。批量规范化通常用于计算机视觉模型。它计算每个特征(嵌入维度)的批次平均值和标准差。

这些技术与数据增强(Data Augmentation)协同工作,数据增强会修改训练数据以模拟更广泛的场景。例如,图像可能会被翻转或旋转,而文本数据集可能会包含释义的句子。这种多样性使模型能够接触到更广泛的可能性,从而增强其适应性。

6、跨越界限:LLM的未来图景

正则化确保模型能够泛化和适应。但适应性只是其中的一部分。语言本身需要记忆——在扩展序列中保留上下文的能力。模型如何追踪之前的内容,即使在冗长的对话或文档中也能确保连贯性和相关性?这就是大型语言模型记忆的挑战。

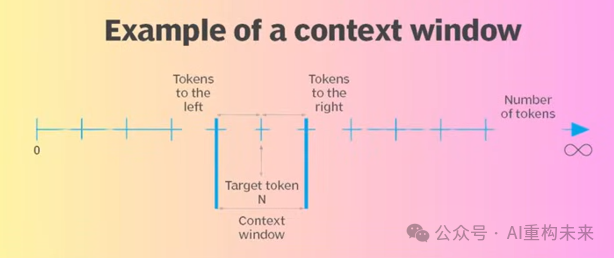

1)记忆:长篇巨著的连贯性: 想象一下阅读一本小说。要理解最后一章的高潮,你需要回忆之前的细节——一个角色的背景故事、一个关键事件或一个微妙的线索。同样,语言模型必须记住并编织上下文,以生成有意义的响应。如果没有记忆,即使是最先进的模型也有可能在漫长或复杂的任务中迷失方向。大多数模型的架构将其记忆限制在一个固定的上下文窗口内,通常只有几千个标记。超过这个限制,早期的信息就会逐渐消失,就像试图在没有笔记的情况下回忆一段遥远的记忆一样。滑动窗口和记忆增强型Transformer等创新旨在拓展这一视野,使模型能够重新访问对话或文档的早期部分,而无需从头开始。

持久记忆机制则更进一步。与逐步重访上下文的滑动窗口不同,持久记忆使模型能够跨任务或会话保留关键信息。这类似于记录详细的日记,您可以随时参考,即使在长期交互中也能确保连续性和深度。展望未来,研究人员正在探索具有无限或动态记忆容量的模型。这些系统可以集成外部数据库或云存储,从而存储海量信息。想象一下,一个模型不仅能记住一次对话,还能记住你多年来的所有互动,并随着你不断调整和成长。但记忆不仅仅是技术实现,它是理解的关键组成部分。它使模型能够掌握长期依赖关系、追踪叙述,并在长期对话中保持连贯性。没有记忆,意义的织锦就会瓦解,留下断断续续的线索。

2)多模态:看听说的融合: 要真正理解世界,模型必须能够看到、听到并处理各种形式的信息。这就是多模态(Multimodality)的潜力所在——能够将文本、图像、音频等整合成统一的理解。

想象一下,向一个看不见图像的人描述一幅图像。你可能会说:“这是平静海面上宁静的日落,海浪轻轻拍打着海岸”。现在,想象一下将同一幅图像与你的描述一起展示。文字和视觉的相互作用创造了更丰富、更完整的体验。这正是多模态系统的目标:弥合语言和感知之间的鸿沟。OpenAI的GPT-4是该领域的早期突破之一,它将文本理解与图像识别相结合。它可以分析照片,解读其内容,并生成基于文本的解释。例如,给定一张杂乱的桌子的照片,模型可能会识别出笔记本电脑、咖啡杯和记事本等物品,并将它们编织成连贯的描述。

这种能力的核心是共享嵌入(Shared Embeddings)的概念。这些嵌入充当了各种数据类型的通用语言,使模型能够以统一的表示形式连接图像、文本、音频和视频。可以将其想象成将所有形式的数据绘制在同一个多维图形上,相似的概念聚集在一起。例如,“狗”这个词可能映射到金毛猎犬的图像和狗叫声附近。这种对齐使模型能够理解这些都是同一概念的各个方面。对于图像,模型处理像素并提取形状、颜色和纹理等特征,然后将其映射到共享空间中。对于音频,模型解释波形以识别声音、音调或语音模式。对于视频,它结合帧和时间数据,捕捉运动和序列。当呈现多模态提示(例如描述狗叫的视频)时,模型使用共享嵌入将这些元素无缝集成,识别出狗的图像、狗叫声和动作属于一个连贯的叙述。

但构建这些系统远非易事。早期的模型(例如GPT-3)仅支持文本,旨在独立处理书面语言。添加新的模式需要重新思考架构。CLIP和DALL-E等模型率先实现了文本和图像的对齐,而音频和视频处理的进步则由于这些数据类型的复杂性而进展缓慢。在这些模式中,音频和视频已被证明是最具挑战性的。音频数据通常缺乏清晰的边界,需要模型随着时间的推移解读上下文。视频则增加了另一层复杂性,需要整合空间和时间信息——这项任务突破了计算资源的极限。

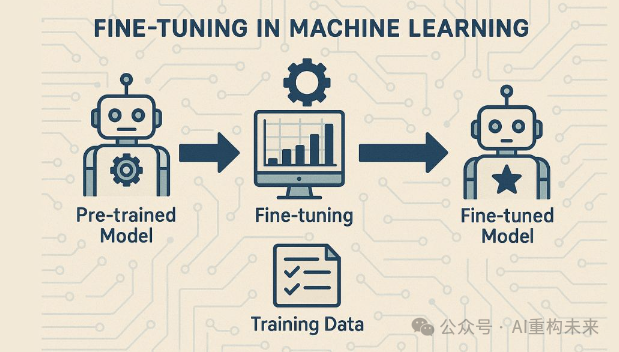

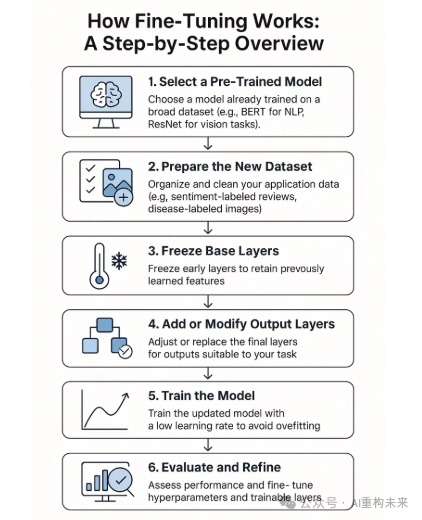

3)微调与迁移学习:从通才到专家的蜕变: 微调和迁移学习的发展代表着我们人工智能训练方式的转变。早期的模型是从零开始训练的,需要大量的数据集和计算才能建立对语言的基本理解。这个过程既耗时又耗资源。预训练(Pre-training)的出现改变了一切。研究人员发现,模型可以首先从多样化的大规模数据集中学习通用的语言模式。这个阶段称为预训练,它建立了对语言的基础理解。之后,微调(Fine-tuning)使这些预训练模型能够专注于特定任务,从而大幅减少训练所需的时间和资源。

微调建立在预训练的基础上,它涉及在特定领域的数据集上对预训练模型进行再训练。例如,医疗保健应用程序可以使用医学文献对模型进行微调,使其能够理解并生成针对医生和患者的定制内容。同样,法律助理工具可以根据判例法和合同进行微调,从而在法律分析方面表现出色。这个过程需要平衡。过于激进的微调可能会出现过拟合的风险,即模型过度适应微调数据集,从而失去泛化能力。低秩自适应(LoRA)模型微调等技术可以通过仅调整部分参数来降低这种风险,在保持效率的同时提升特定任务的性能。

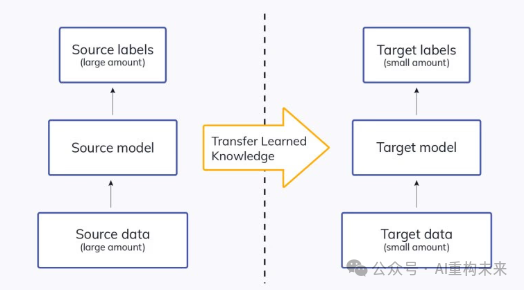

迁移学习(Transfer Learning) 扩展了微调的原理,使模型能够将其知识应用于新的领域或任务。试想一下:一个经过小说摘要训练的模型,只需极少的再训练,就可以将其对摘要的理解应用于研究论文。与从头开始相比,这种方法大大减少了所需的数据和计算量。迁移学习在数据稀缺的低资源环境中尤其有效。例如,使用英语等高资源语言训练的模型可以适应翻译或生成非主流语言的内容,从而弥合数字鸿沟并扩大人工智能的可及性。

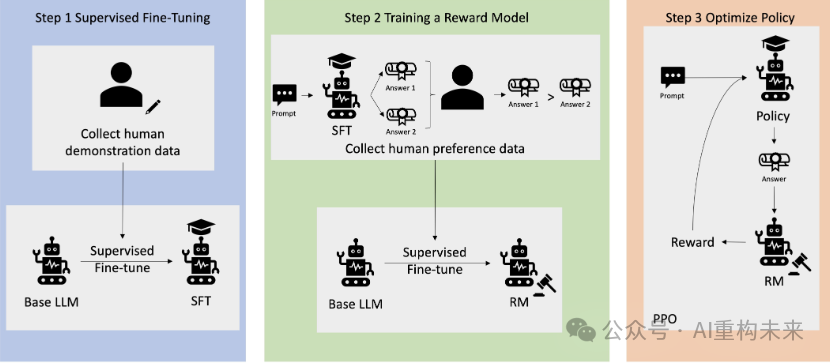

4)人类反馈强化学习(RLHF):让AI理解“人心”: 随着模型变得越来越大、越来越复杂、越来越强大,一个关键问题随之而来:我们如何使它们的输出与人类的价值观和期望相一致?我们如何确保这些系统不仅有效,而且为我们服务?这就是基于人类反馈的强化学习(RLHF)发挥作用的地方。RLHF的核心是将机器学习的优势与人类洞察力相结合。这个过程确保人工智能系统的行为与人类认为有用、合乎道德且恰当的行为相一致。但它是如何运作的呢?

RLHF始于一个基础模型,这是一个经过预训练的系统,能够生成各种输出。人工反馈会引导该模型做出更佳的响应。具体方法如下:首先,人工评估一组模型输出,并按有用性或恰当性从高到低进行排序。这些排序用于训练奖励模型,该模型充当人类偏好的代理。然后,奖励模型引导基础模型,教会它优先选择与人工反馈一致的响应。这个过程并没有结束。系统会进行迭代训练,不断评估和改进其输出。随着时间的推移,该模型会学会平衡各种相互冲突的需求:清晰度、准确性、创造性以及符合道德标准。RLHF不仅仅是理论,它是许多实际应用的支柱。例如,像ChatGPT这样的对话式人工智能系统依靠RLHF来整合数百万次互动的反馈,从而提升对话质量。这些系统会学习提供更相关、更尊重他人且更具吸引力的响应。

RLHF学习过程的概述:

RLHF 的应用超出了 LLM 的范围,扩展到了其他类型的生成式人工智能。下面是一些示例:

-

RLHF 可用于 AI 图像生成:例如衡量艺术品的现实性、技术性或意境

-

在音乐生成中,RLHF 可以帮助创作与活动的特定情绪和音轨相匹配的音乐

-

RLHF 可以用在语音助手中,引导语音,使其听起来更友好、充满好奇、更值得信赖

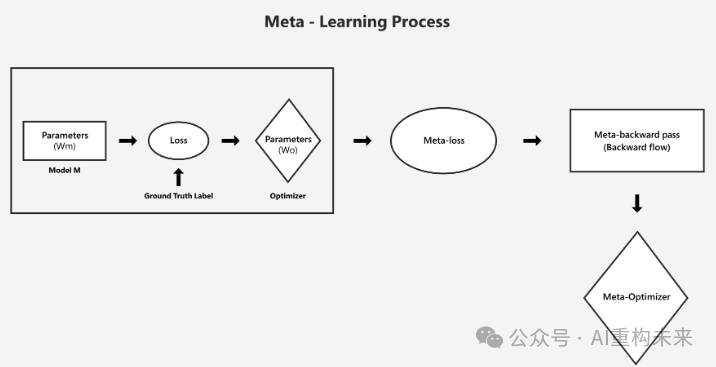

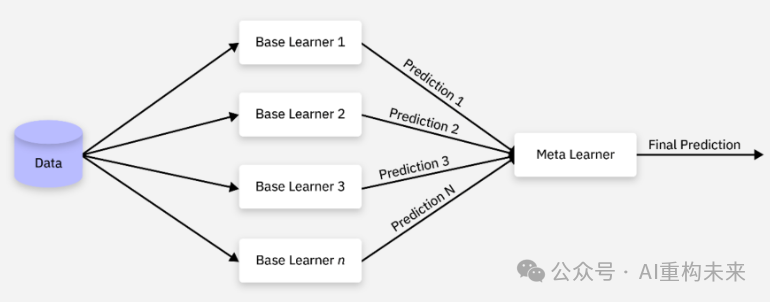

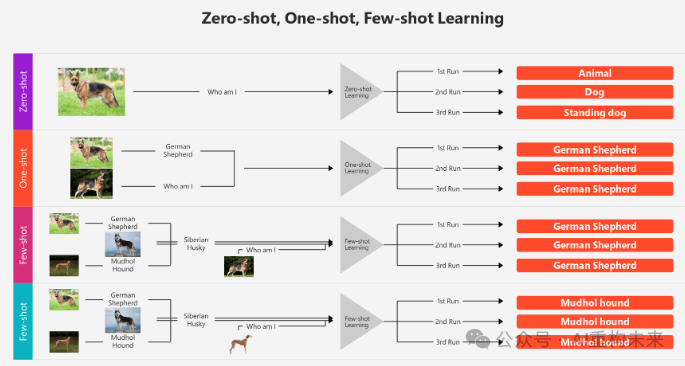

5)元学习(Meta-learning)与少样本学习(Few-shot Capabilities):学会“举一反三”:基于人类反馈的强化学习确保与我们的价值观相符。但是,适应性呢?我们如何让模型仅用几个样本,甚至没有样本,就能解决全新的问题?这就是元学习和少样本能力的前景:人工智能学习如何学习的能力。

元学习是指训练AI模型时,使其能够快速适应数据较少的新任务和情况。它旨在模仿人类应用从先前任务中获得的知识来有效学习新知识的惊人能力。小样本学习是一种元学习,其中模型必须学习在给定少量示例(通常只有一个或几个)的情况下表现良好。

想象一下,一个掌握了各种纸牌游戏的模型。它并非从零开始接触新游戏,而是运用之前游戏中的策略,在极少的指导下学习规则。这种快速泛化的能力是我们所说的元学习(或“学会学习”learning to learn)的基础。这个概念延伸到模型如何实时处理信息。情境学习(In-context Learning)就是一个引人注目的例子。模型无需额外训练,而是利用输入提示本身的模式进行调整并生成合适的响应。例如,如果提示提供了将英语翻译成法语的示例,模型就可以推断该任务并执行更多翻译,而无需进行明确的微调。这种能力使语言模型变得异常灵活。少样本学习(即模型在仅观察少量示例后就能表现良好)是元学习和情境学习的直接成果。它们共同改变了模型处理极少数据场景的方式。

备注:上面图片来自”United States Artificial Intelligence Institute“

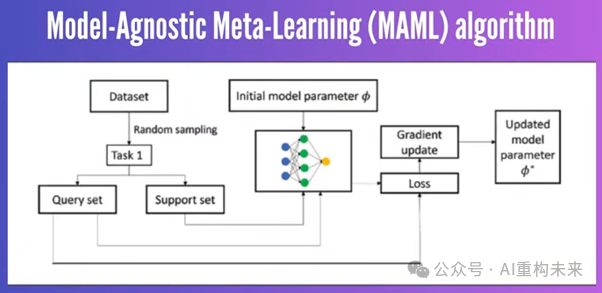

不妨想象一下这样的场景:一个经过英语微调的语言模型可能会被要求翻译一种罕见的方言。只需分析少量示例,它就能调整其知识以有效地执行任务。同样,在医学诊断领域,一个基于常见疾病训练的模型,在回顾一些案例研究后,可以利用这些原理识别罕见疾病。这种适应性在各个领域都具有变革性的潜力。这些能力背后的机制依赖于先进的优化技术。传统的训练可以最大限度地减少特定任务的错误,而元学习可以优化模型在跨任务中最小化错误的能力。该框架即使在不熟悉的领域也能加速学习。一种关键方法是模型无关元学习算法(MAML),它训练模型只需几次梯度更新即可快速适应。

**6)可解释性与可信赖性:揭开“黑箱”的面纱:**随着语言模型适应性增强,它们也变得更加复杂。它们的决策曾经可追溯,现在却源于层层数学抽象。我们如何理解它们的输出?我们如何信任一个我们并不完全理解的系统?这就是可解释性(Interpretability)和可说明性(Explainability)的挑战——追求让人工智能透明、负责和值得信赖。

AI可解释性侧重于了解AI模型的内部工作原理,而 AI可说明性旨在为模型的输出提供原因。

可解释性是关于透明度的,允许用户理解模型的架构、它使用的功能以及它如何将它们组合起来以提供预测。可解释模型的决策过程很容易被人类理解。更高的可解释性需要更多地披露其内部作。

可说明性是关于验证,或者为模型的输出提供理由,通常是在模型做出预测之后。可说明性AI用于识别导致结果的因素。可以使用各种可说明性方法来呈现模型,使使用自然语言的人类能够清楚地了解其复杂的过程和基础数据科学。

想象一下,一位医生使用人工智能系统为一位危重病人推荐治疗方案。人工智能建议了一种非常规的药物,但没有给出任何解释,这让医生感到疑惑:这是基于合理的医学推理,还是系统本身的缺陷?在高风险情况下,理解人工智能决策背后的推理不仅有益,而且至关重要。可解释性确保人工智能系统能够提供对其推理的洞察,使用户能够评估模型的逻辑是否符合他们的目标和期望。如果没有可解释性,我们部署的系统就有可能行为不可预测,甚至有害。

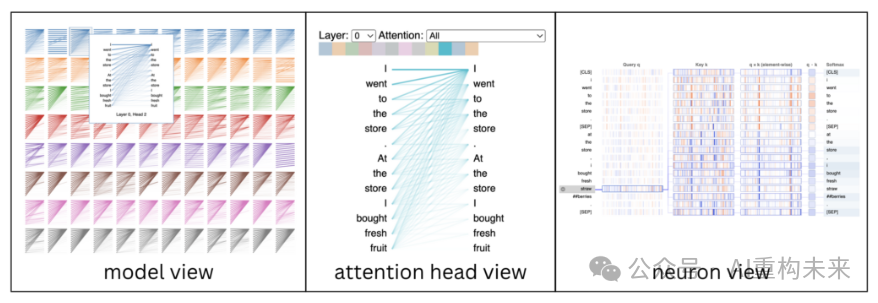

研究人员采用各种技术来阐明模型的内部工作原理。一种常见的方法是注意力可视化(Attention Visualization),它可以突出显示模型在生成输出时关注的输入文本部分。例如,在翻译句子时,注意力图可以显示模型在每个步骤中认为最相关的单词。另一种技术是特征重要性分析(Feature Importance Analysis),它可以识别影响模型预测的关键因素。例如,在情绪分析任务中,这种方法可能会揭示“优秀”或“糟糕”等词对结果的影响最大。然而,可解释性远非易事。现代神经网络在高维空间中运行,这使得它们的决策过程难以转化为人类的语言。简化这些流程以进行解释可能会丢失关键的细微差别,而过于详细的解释又会使用户感到不知所措。

备注: BertViz 在多个尺度上可视化注意力,包括模型级别、注意力头部级别和神经元层

因此,模型需要可解释性。这不仅关乎从内部理解模型,还关乎向不同受众解释其行为。对于决策者来说,这可能意味着展示公平和合规性。对于开发人员来说,这可能意味着调试和优化。对于最终用户来说,这关乎建立信任。可解释的人工智能确保每个人——从专家到普通人——都能参与并受益于这些系统。

7、幕后英雄:LLM的“筑梦团队”

训练一个大型语言模型就像建造一座摩天大楼,每一块砖头都由一群专家昼夜不停地砌筑。但在这里,砖块是数据,砂浆是数学,而蓝图则是算法之间复杂的相互作用。在人工智能的帷幕背后,是一个充满细致努力、协作和强大计算能力的世界。

让我们走进去看看。想象一下LLM研究实验室的一天。空气中充斥着服务器运行模拟的声音,而团队则围坐在屏幕前,分析结果并调整参数。研究人员每天都在调试模型、试验超参数,并集思广益,进行创新调整。其他人则深入研究最新的研究论文,寻求下一个突破的灵感。这是一个高度协作的环境,每个角色都扮演着至关重要的角色。人工智能研究人员设计新的架构并优化算法。数据科学家整理和预处理海量数据集。工程师管理计算基础设施,以确保无缝训练。伦理和政策专家负责减少偏见并确保负责任地使用。产品经理则弥合研究与实际应用之间的差距。

这项工作的支柱是计算能力。想象一下一台超级计算机同时运行数万个GPU或TPU。训练像GPT-4这样的模型需要数周的计算时间,消耗的能量相当于一座小城市的供电量。这些努力突破了当前基础设施的极限。数据需求也同样惊人。从书籍、文章和网络上抓取的数十亿字构成了基础。一些专家认为,世界上的数据不足以训练像GPT-5这样雄心勃勃的模型。这引发了关于人工智能未来扩展和创新的深刻问题。预处理这些数据以确保多样性、相关性和质量是一项艰巨的任务,需要无数次迭代来完善。

但突破来得缓慢。每一次成功,背后都有数周的失败实验,以及无数个小时用于调整单个学习率或嵌入层。然而,正是这些小小的胜利汇聚在一起,带来了性能的飞跃。合作是克服这些挑战的关键。跨国团队汇集专业知识和资源,与云提供商和大学建立合作伙伴关系,以获取关键基础设施。这是一项全球性的努力,来自各大洲的研究人员齐心协力,不断突破可能的界限。

你与之交互的每一个模型,它做出的每一个预测,都是数千小时工作、尖端研究以及在后台静静运转的庞大基础设施的成果。这不仅仅是代码或数学——这是人类教会机器理解艺术的集体努力。

未来展望

纵观历史,人类取得了重塑文明的壮举。屹立数千年的埃及金字塔展示了我们精湛的工程技术和足智多谋。阿波罗计划将我们带出地球,在月球上留下了我们的足迹。原子分裂释放了一种能量——以及责任——的源泉,改变了历史的进程。这些成就都体现了远见卓识、勇气和对突破极限的非凡承诺。

如今,大型语言模型的开发也加入了这些变革性里程碑的行列。凭借数万亿的参数、数PB的数据以及连续数周运行的超级计算机,这些模型的创建堪称现代工程的奇迹。它们不仅仅是算法,更是能够理解和生成人类语言的系统,其影响深远,涵盖生活的方方面面。

但这仅仅是个开始。LLM开发的先进技术蕴藏着无限潜力。联邦学习是一种在多个节点上分布训练而无需集中数据的范式,它有望在解决隐私问题的同时实现模型开发的民主化。稀疏专家模型可以彻底改变效率,为每个任务仅激活神经网络中最相关的部分。这些方法可以使模型更具可持续性和可扩展性,使它们更贴近每一位研究人员、开发者和创造者。

想象一下,一个能够实时自主学习的人工智能。谷歌在合成训练数据方面的最新进展表明,模型能够生成并完善自身的知识。这些能力可以让未来的系统弥合自身理解的差距,形成持续改进的反馈循环。此外,还有多模态系统——能够无缝集成文本、图像、视频和音频的模型。这些系统已经出现,OpenAI的GPT-4和谷歌的Gemini等工具正在引领潮流。

当我们站在这些进步的悬崖边时,我们也必须面对深刻的挑战。挑战重重。伦理问题也随之而来:我们如何确保这些系统保持安全、公正并与人类价值观相符?它们能否被充分解读,从而在医学或司法等高风险场景中赢得信任?随着它们能力的增强,它们能否揭示超越人类理解的模式和洞见,迫使我们重新思考自身在塑造世界中的角色?

如同前辈的探险家、工程师和梦想家一样,我们正在探索未知领域。引领我们走到今天的计算机科学与工程领域的突破是基础。但人工智能的未来如同宇宙般浩瀚而神秘,未来只受限于我们想象力的边界。

普通人如何抓住AI大模型的风口?

领取方式在文末

为什么要学习大模型?

目前AI大模型的技术岗位与能力培养随着人工智能技术的迅速发展和应用 , 大模型作为其中的重要组成部分 , 正逐渐成为推动人工智能发展的重要引擎 。大模型以其强大的数据处理和模式识别能力, 广泛应用于自然语言处理 、计算机视觉 、 智能推荐等领域 ,为各行各业带来了革命性的改变和机遇 。

目前,开源人工智能大模型已应用于医疗、政务、法律、汽车、娱乐、金融、互联网、教育、制造业、企业服务等多个场景,其中,应用于金融、企业服务、制造业和法律领域的大模型在本次调研中占比超过 30%。

随着AI大模型技术的迅速发展,相关岗位的需求也日益增加。大模型产业链催生了一批高薪新职业:

人工智能大潮已来,不加入就可能被淘汰。如果你是技术人,尤其是互联网从业者,现在就开始学习AI大模型技术,真的是给你的人生一个重要建议!

最后

只要你真心想学习AI大模型技术,这份精心整理的学习资料我愿意无偿分享给你,但是想学技术去乱搞的人别来找我!

在当前这个人工智能高速发展的时代,AI大模型正在深刻改变各行各业。我国对高水平AI人才的需求也日益增长,真正懂技术、能落地的人才依旧紧缺。我也希望通过这份资料,能够帮助更多有志于AI领域的朋友入门并深入学习。

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

大模型全套学习资料展示

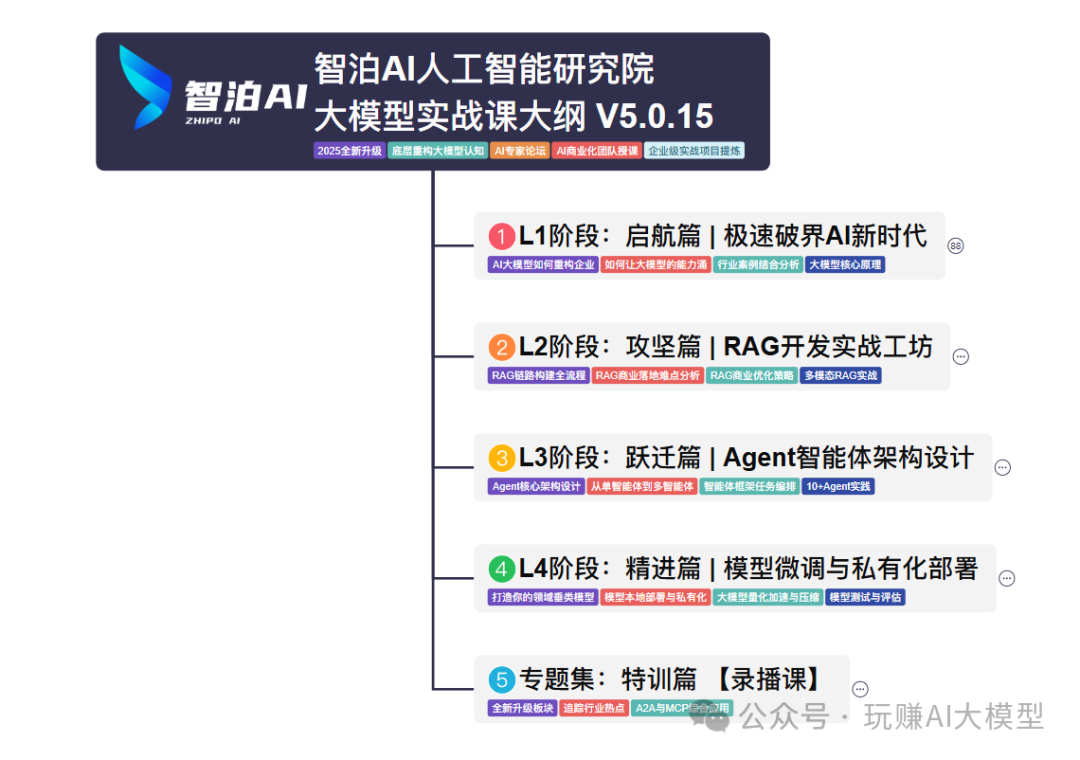

自我们与MoPaaS魔泊云合作以来,我们不断打磨课程体系与技术内容,在细节上精益求精,同时在技术层面也新增了许多前沿且实用的内容,力求为大家带来更系统、更实战、更落地的大模型学习体验。

希望这份系统、实用的大模型学习路径,能够帮助你从零入门,进阶到实战,真正掌握AI时代的核心技能!

01 教学内容

-

从零到精通完整闭环:【基础理论 →RAG开发 → Agent设计 → 模型微调与私有化部署调→热门技术】5大模块,内容比传统教材更贴近企业实战!

-

大量真实项目案例: 带你亲自上手搞数据清洗、模型调优这些硬核操作,把课本知识变成真本事!

02适学人群

应届毕业生: 无工作经验但想要系统学习AI大模型技术,期待通过实战项目掌握核心技术。

零基础转型: 非技术背景但关注AI应用场景,计划通过低代码工具实现“AI+行业”跨界。

业务赋能突破瓶颈: 传统开发者(Java/前端等)学习Transformer架构与LangChain框架,向AI全栈工程师转型。

vx扫描下方二维码即可

本教程比较珍贵,仅限大家自行学习,不要传播!更严禁商用!

03 入门到进阶学习路线图

大模型学习路线图,整体分为5个大的阶段:

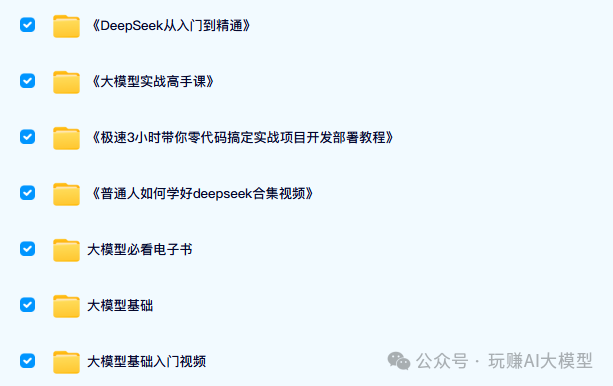

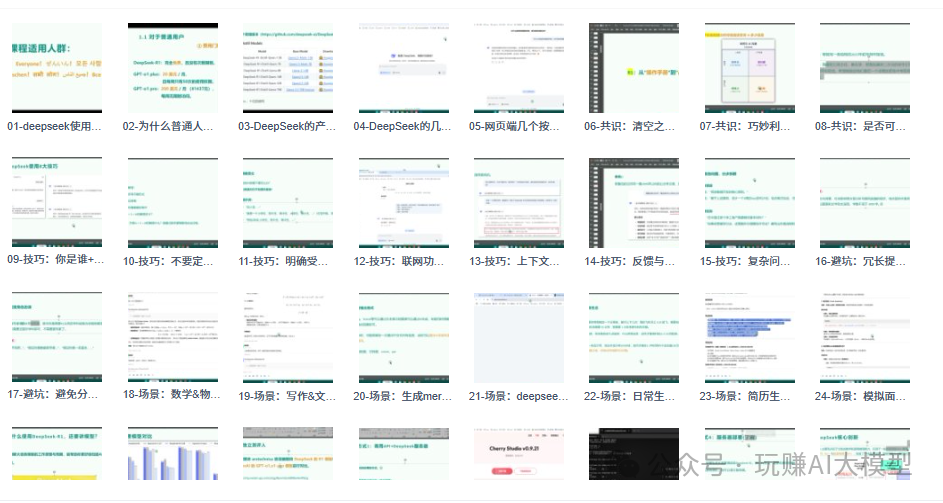

04 视频和书籍PDF合集

从0到掌握主流大模型技术视频教程(涵盖模型训练、微调、RAG、LangChain、Agent开发等实战方向)

新手必备的大模型学习PDF书单来了!全是硬核知识,帮你少走弯路(不吹牛,真有用)

05 行业报告+白皮书合集

收集70+报告与白皮书,了解行业最新动态!

06 90+份面试题/经验

AI大模型岗位面试经验总结(谁学技术不是为了赚$呢,找个好的岗位很重要)

07 deepseek部署包+技巧大全

由于篇幅有限

只展示部分资料

并且还在持续更新中…

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)