计算机网络——网络层

描述了一些与网络层相关的重要协议和概念,包括网络层协议IP、虚拟互连网络、地址解析协议ARP、ICMP协议、IP数据报的格式、路由选择协议、子网划分、网络地址转换NAT等。此外,我还描述了IPv6的基本首部、地址和过渡方法,以及MPLS和其工作原理。我们还讨论了IP多播、虚拟专用网VPN、多协议标记交换MPLS等相关概念和技术。

这篇文章是计算机网络系列文章的第三篇

计算机网络——物理层

计算机网络——数据链路层

计算机网络——网络层

计算机网络——传输层

计算机网络——应用层

序言

计算机网络中的网络层在当今的社会起到了什么作用?

现在的互联网通信,远程办公和远程教育,电子商务和在线服务,信息共享和社交媒体,物联网和智能家居都是通过网络层才能使用的。它连接了人们、设备和信息,促进了全球范围内的通信、合作和创新。它为各行各业的发展提供了基础,并对社会的数字化转型和互联网互通起到了关键推动的作用。

网络层

网络层是计算机网络体系结构中的一层,位于传输层和数据链路层之间。它负责将数据分组从源主机传输到目标主机,通过互联网或其他网络实现主机之间的通信。

网络层的主要功能包括:

-

IP地址分配和路由选择:网络层使用IP(Internet Protocol)地址来唯一标识网络中的主机和路由器。它负责将数据包根据目标IP地址进行路由选择,以确定数据包的最佳路径。

-

分组封装和解封:网络层将传输层的数据报封装为数据包(也称为IP数据包),并添加源和目标IP地址以及其他必要的控制信息。在目标主机上,网络层负责解封数据包并将其传递给传输层。

-

网络互连:网络层通过路由器和交换机等网络设备将多个网络连接起来,实现不同网络之间的互连。这样,数据包可以在不同网络之间传输,从而实现全球范围的通信。

-

路由和转发:网络层使用路由选择算法来确定数据包的最佳路径,以实现快速而可靠的数据传输。路由器是网络层的关键设备,它们根据目标IP地址和路由表中的信息来转发数据包。

-

IP协议:网络层使用IP协议来定义数据包的格式、传输方式和错误处理等细节。IPv4(Internet Protocol version 4)和IPv6(Internet Protocol version 6)是目前最常用的IP协议版本。

总体而言,网络层在计算机网络中扮演着关键的角色,它使得不同主机和网络之间能够进行通信,并提供了路由选择和数据传输等核心功能。

文章目录

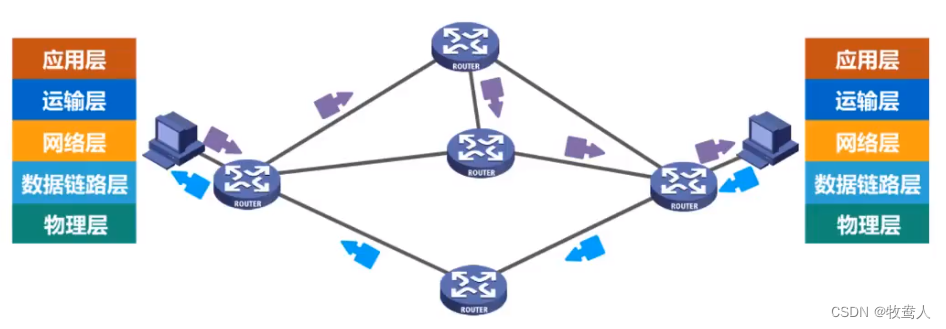

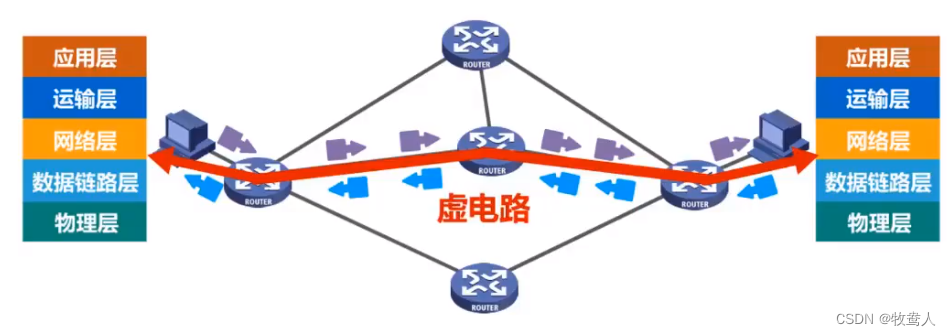

网络层提供的两种服务

网络层提供了两种主要的服务:

-

数据报服务(Datagram Service):数据报服务是网络层提供的一种无连接的、不可靠的服务。在数据报服务中,每个数据包(也称为数据报)独立地传输,没有建立和维护持久的通信连接。每个数据报都包含了完整的源和目标地址信息,使得网络层能够根据目标地址将数据包路由到正确的目标主机。数据报服务适用于需要快速而简单的数据传输场景,如互联网上的IP数据包传输。

-

虚电路服务(Virtual Circuit Service):虚电路服务是网络层提供的一种有连接的、可靠的服务。在虚电路服务中,通信的两个端点在通信之前先建立一个虚电路,然后通过该虚电路进行数据传输。虚电路是一条逻辑上的通信路径,由网络中的路由器和交换机维护。在建立虚电路时,网络层会分配一个唯一的标识符(虚电路号)来识别该虚电路。虚电路服务提供了可靠的数据传输,可以进行拥塞控制和差错纠正等机制,适用于对数据可靠性要求较高的应用,如传统的电路交换网络和虚拟专用网络(VPN)。

这两种服务在网络层中提供了不同的传输方式和服务质量,根据应用的需求和网络环境的特点,可以选择适合的服务类型来满足通信需求。

这两种网络层服务在不同的应用场景中发挥不同的作用:

-

数据报服务的作用:

- 灵活性:数据报服务是一种无连接的服务,每个数据包都是独立的实体,可以按需发送和接收。这种灵活性适用于对实时性要求高、传输内容不需要按顺序到达的应用。例如,实时音视频通信或实时游戏中,对低延迟和快速传输的需求较高。

- 简单性:数据报服务不需要在通信之前建立连接,减少了通信的开销和延迟。它适用于短暂的、一次性的通信,无需额外的连接建立和管理。

- 适应性:数据报服务可以适应网络中的动态变化,例如,可以通过路由选择算法根据当前的网络拓扑和负载情况动态选择传输路径。这种适应性使得数据报服务更适用于分布式和动态网络环境。

-

虚电路服务的作用:

- 可靠性:虚电路服务提供了可靠的数据传输机制,包括拥塞控制、差错纠正和丢包重传等。通过在建立虚电路时进行资源分配和路径规划,虚电路服务可以确保数据按照预定的顺序、可靠地到达目标主机。这种可靠性适用于对数据完整性和有序性要求较高的应用,如文件传输和大规模数据传输。

- 效率性:虚电路服务可以通过建立和维护虚电路来优化数据传输效率。一旦虚电路建立完成,后续的数据传输可以利用已经建立的通信路径,避免了每个数据包都进行路由选择的开销。这种效率性适用于长时间持续通信的应用,如长时间的数据流传输或长时间的远程会议。

- 有序性:虚电路服务可以保证数据按照发送的顺序到达目标主机。这对于某些应用非常重要,例如,实时语音通信中要求按照顺序接收和播放音频数据。

总之,数据报服务和虚电路服务在不同的应用场景中提供了不同的服务特性,可以根据应用的需求和网络的特点来选择适合的服务类型,从而满足通信的要求。

适用于数据报服务的场景:

-

实时通信:对于需要实时性和低延迟的应用,如实时音视频通话、视频会议、实时游戏等,数据报服务是更合适的选择。每个数据包都可以独立发送和接收,可以更快地传输和响应实时数据。

-

网络广播:当需要将同一数据包发送给多个目标主机时,数据报服务更具优势。通过广播地址或多播地址,可以将数据报同时发送给多个接收者,实现网络广播。

-

短期通信:对于只需要进行短暂通信的应用,如简短的请求-响应交互或一次性数据传输,数据报服务的无连接特性可以减少连接建立和管理的开销,简化通信过程。

适用于虚电路服务的场景:

-

大规模数据传输:对于需要传输大量数据的应用,如文件传输、数据备份、大规模数据传感器网络等,虚电路服务的可靠性和有序性可以确保数据按照正确的顺序传输,并提供数据完整性的保证。

-

远程会议和远程协作:在需要长时间持续通信的场景中,如远程会议、远程协作和远程教育,虚电路服务的连接建立和路径优化可以提供更高的通信效率和稳定性。

-

传统电路交换网络:在传统的电路交换网络中,虚电路服务被广泛使用。例如,传统电话网络中的电路交换就使用了虚电路服务,通过预先建立虚电路来进行通信。

需要注意的是,实际应用中可能会综合使用数据报服务和虚电路服务,根据具体的需求和网络环境的特点来灵活选择适合的服务类型。

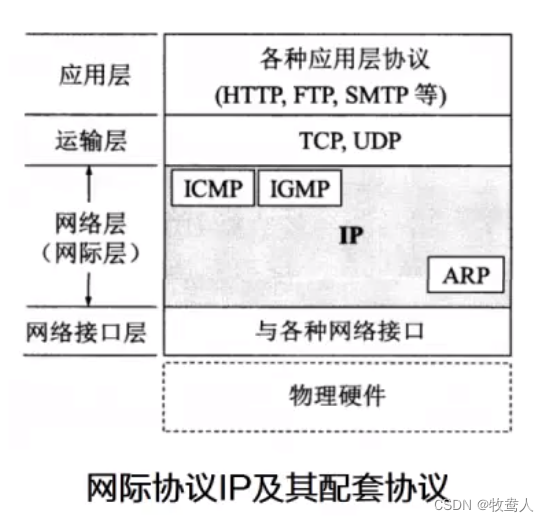

网际协议IP

网际协议(Internet Protocol,简称IP)是计算机网络中的一种网络协议,它位于网络层,在互联网中起到关键的作用。IP协议定义了数据包的格式、传输方式、路由选择和错误处理等细节,使得数据能够在不同的网络之间进行传输和交换。

IP协议的主要特点和功能包括:

-

唯一标识:IP协议使用IP地址来唯一标识网络中的主机和路由器。IPv4地址由32位二进制数表示,通常以点分十进制表示(例如,192.168.0.1),而IPv6地址由128位二进制数表示,以冒号分隔的十六进制表示(例如,2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334)。IP地址允许主机和路由器在网络中进行识别和寻址。

-

分组传输:IP协议将数据分割为较小的数据包(也称为IP数据报或数据包),并在每个数据包中添加IP头部信息。每个数据包独立传输,可以通过不同的路径和中间节点进行传输,从源主机到目标主机经过一系列的路由器。

-

路由选择:IP协议使用路由选择算法来确定数据包的最佳路径。路由选择是根据目标IP地址和路由表中的信息进行的,每个路由器根据自己的路由表选择下一跳,并将数据包转发到适当的接口。

-

转发和交付:IP协议在路由器中实现数据包的转发和交付功能。路由器根据目标IP地址对数据包进行转发,并根据目标主机的IP地址将数据包交付给目标主机的网络层。

-

无连接性:IP协议是一种无连接的协议,每个数据包都是独立的实体。它不需要在通信之前建立和维护持久的连接,减少了通信的开销和延迟。

-

不可靠性:IP协议本身是不可靠的,它没有提供数据传输的可靠性保证。如果发生数据包的丢失、重复、损坏或乱序,IP协议本身没有机制来纠正或处理这些问题。这些问题通常由上层的传输层协议(如TCP)来解决。

总体而言,IP协议是互联网中最基础和最重要的协议之一。它提供了主机和网络之间的标识、路由选择和数据传输功能,为实现全球范围的通信和互联提供了基础。

IP协议适用于多种场景和应用,包括但不限于以下几个方面:

-

互联网通信:IP协议是构建互联网的核心协议之一,适用于实现全球范围内的计算机和其他设备之间的通信。无论是浏览网页、发送电子邮件、进行在线聊天还是进行远程访问,都离不开IP协议的支持。

-

数据传输和共享:IP协议支持数据包的传输和共享,适用于文件传输、数据备份、分布式存储等场景。通过IP协议,数据可以在不同的网络中进行传输,并且可以通过路由选择算法选择最佳的传输路径。

-

云计算和数据中心:IP协议在云计算和数据中心环境中得到广泛应用。通过IP协议,可以在数据中心内部或不同的数据中心之间实现虚拟机迁移、存储迁移、负载均衡等功能,以实现资源的高效利用和灵活管理。

-

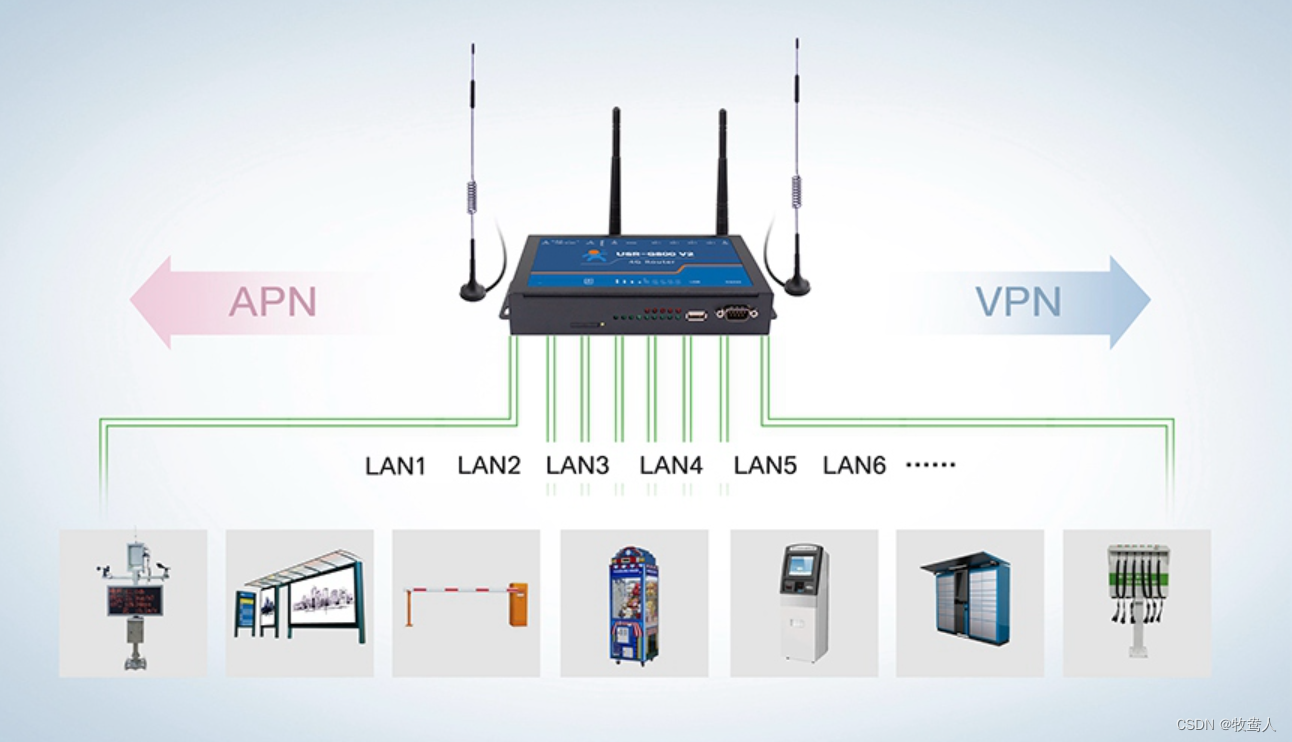

物联网:随着物联网的发展,IP协议也被广泛应用于连接和管理各种智能设备和传感器。通过IP协议,可以实现智能家居、智能城市、工业自动化等应用,促进物联网设备之间的通信和数据交换。

-

远程办公和远程教育:IP协议支持远程办公和远程教育的实现。通过IP协议,人们可以在不同地点的计算机上共享文件、进行在线协作和远程会议,实现远程办公和远程学习。

-

云游戏和流媒体:IP协议在云游戏和流媒体服务中发挥重要作用。通过IP协议,游戏数据和流媒体内容可以从服务器传输到终端设备,实现实时的游戏体验和高清的媒体播放。

综上所述,IP协议在各种场景和应用中都发挥着重要的作用,为数据传输、通信和连接提供了基础。它是构建现代网络和互联网的核心技术之一,推动了数字化时代的发展和互联互通的实现。

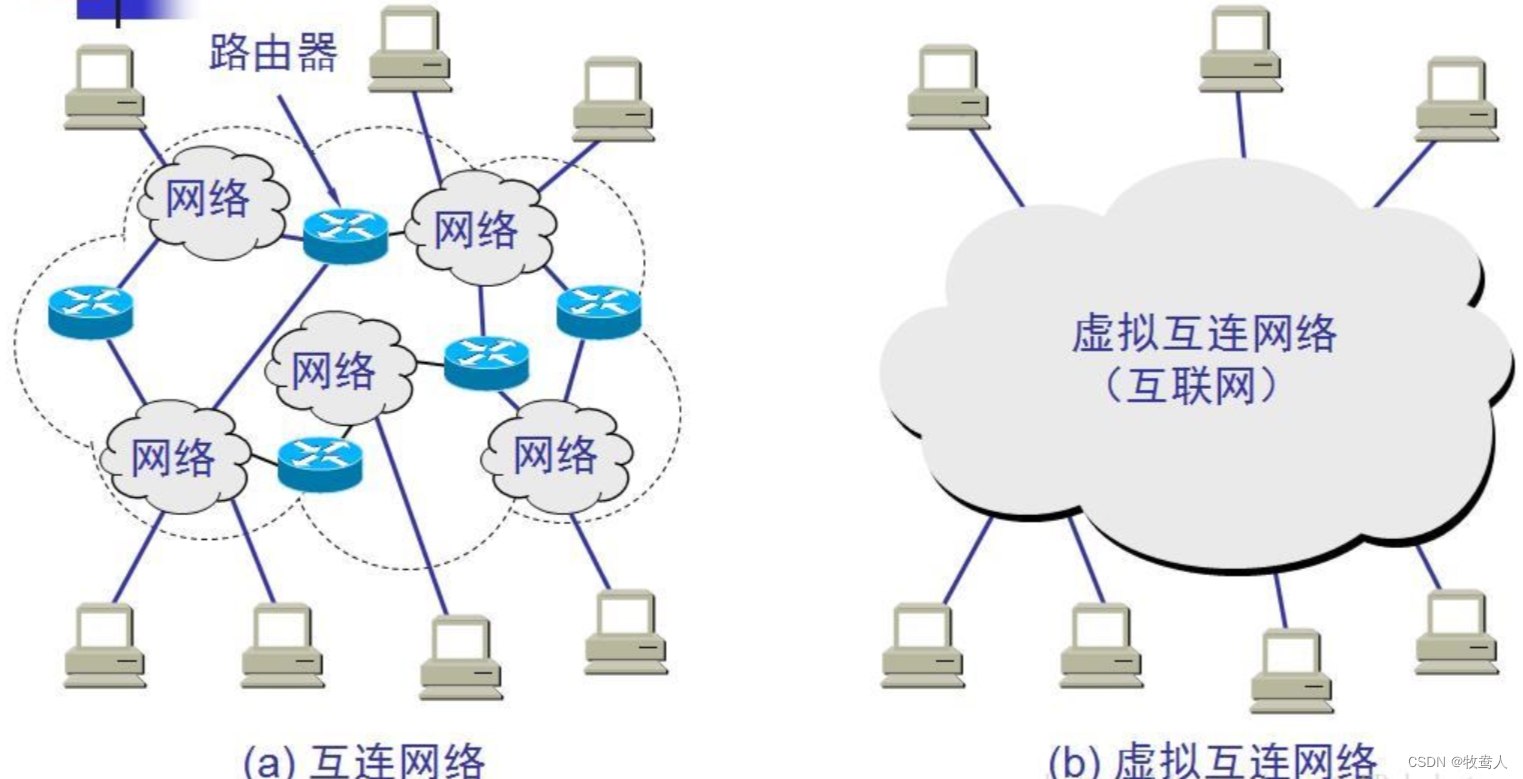

虚拟互连网络

虚拟互连网络(Virtual Interconnection Network)是一种基于软件定义网络(Software-Defined Networking,SDN)的概念,它通过逻辑上的连接来实现多个物理网络之间的互联。虚拟互连网络可以创建一个虚拟的网络层,使得不同的物理网络或子网络能够在逻辑上连接和通信,提供更灵活、可扩展和可管理的网络架构。

虚拟互连网络的主要思想是将底层的物理网络资源进行抽象和虚拟化,以创建逻辑上的网络拓扑和连接。它使得网络管理员能够通过软件定义的方式创建、配置和管理虚拟网络,而不需要直接操作底层的物理设备。虚拟互连网络提供了以下一些关键概念和功能:

-

虚拟网络拓扑:虚拟互连网络可以定义一个独立于底层物理拓扑的虚拟网络拓扑。网络管理员可以根据需要创建不同的虚拟网络,并将其映射到物理网络上的不同子网或区域。

-

虚拟网络隔离:虚拟互连网络可以提供隔离和隔离的功能,使不同的虚拟网络之间相互独立,防止干扰和冲突。每个虚拟网络可以具有自己的地址空间、路由策略、安全策略和服务质量(QoS)设置。

-

虚拟网络服务链路:虚拟互连网络可以定义服务链路,即将多个虚拟网络服务按特定顺序连接起来,以实现复杂的网络功能。例如,可以将防火墙、负载均衡器、入侵检测系统等服务连接在一起,以提供网络安全和性能优化。

-

灵活性和可扩展性:虚拟互连网络提供了灵活和可扩展的网络配置和管理。网络管理员可以根据需要创建、修改和删除虚拟网络,而不会受限于底层物理设备的限制。这使得网络能够适应不断变化的需求和业务增长。

-

简化的网络管理:虚拟互连网络通过集中的控制器和管理平台,简化了网络管理任务。网络管理员可以通过集中的界面对虚拟网络进行配置、监控和故障排除,而不需要逐个操作底层的物理设备。

虚拟互连网络在云计算、数据中心、大规模分布式系统等环境中得到广泛应用。它提供了更灵活、可扩展和可管理的网络架构,能够满足不同应用和业务的需求,并提供更高的效率、可靠性和安全性。

虚拟互连网络具有以下几个重要的作用和优势:

-

灵活性和可扩展性:虚拟互连网络可以根据需要创建和配置多个虚拟网络,而不受物理设备的限制。这使得网络管理员能够根据业务需求进行灵活的网络规划和扩展,快速部署新的虚拟网络,并根据需要进行修改和调整。

-

资源优化和共享:通过虚拟互连网络,物理网络中的资源可以被有效地共享和利用。不同的虚拟网络可以共享底层物理设备和带宽资源,实现资源的优化和高效利用。这可以降低网络运营成本,并提高整体的网络性能。

-

隔离和安全性:虚拟互连网络可以提供虚拟网络之间的隔离和安全性。不同的虚拟网络可以相互独立,拥有自己的地址空间、路由策略和安全策略。这样可以防止虚拟网络之间的干扰和冲突,提供更高的数据隔离和网络安全性。

-

简化的网络管理:虚拟互连网络通过集中的控制器和管理平台,简化了网络管理任务。网络管理员可以通过集中的界面对虚拟网络进行配置、监控和故障排除。这降低了网络管理的复杂性,并提高了网络运维的效率和可靠性。

-

弹性和故障恢复:虚拟互连网络具有弹性和故障恢复的能力。当某个物理设备或连接出现故障时,虚拟互连网络可以自动调整和重新路由,以保持网络的连通性和服务的可用性。这提供了更高的网络弹性和故障恢复能力。

总体而言,虚拟互连网络提供了灵活、可扩展、资源优化、安全和简化的网络架构。它能够满足不同应用和业务的需求,并提供更高的网络性能、可靠性和可管理性。通过虚拟互连网络,组织和企业能够更好地适应快速变化的业务环境,并实现高效的网络运营和服务交付。

分类的IP地址

IP地址是用于在网络中唯一标识主机或网络设备的一组数字。根据IP地址的分类,可以将其分为以下几类:A类、B类、C类、D类和E类。

-

A类地址:A类地址是用于大规模网络的地址类别。它的第一个字节范围是1~126,用于标识网络部分,而剩下的三个字节用于标识主机部分。A类地址的前8位固定为0,即网络地址的最高位为0。A类地址可以分配给具有大量主机的大型组织或公司。

-

B类地址:B类地址适用于中等规模网络。它的第一个字节范围是128~191,用于标识网络部分,而接下来的两个字节用于标识主机部分。B类地址的前16位固定为10,即网络地址的最高两位为10。B类地址可以分配给中等规模的组织或公司。

-

C类地址:C类地址适用于小规模网络。它的第一个字节范围是192~223,用于标识网络部分,而接下来的三个字节用于标识主机部分。C类地址的前24位固定为110,即网络地址的最高三位为110。C类地址可以分配给小规模的组织或公司。

-

D类地址:D类地址用于多播(Multicast)通信。它的第一个字节范围是224~239,用于标识多播组。D类地址用于将数据报发送给一组特定的主机,而不是单个主机。

-

E类地址:E类地址是保留地址,用于实验和研究目的。它的第一个字节范围是240~255。E类地址并没有被广泛使用,并且不用于常规的网络通信。

需要注意的是,以上是传统的IP地址分类方法,也被称为"类ful IP地址"。然而,随着互联网的发展和IPv4地址的枯竭,CIDR(无类别域间路由,Classless Inter-Domain Routing)技术的引入,逐渐取代了传统的IP地址分类方法。CIDR允许更灵活的地址分配和路由,不再依赖于固定的A、B、C类地址范围。

IP地址分类最初是为了有效地管理和分配IPv4地址空间。在早期互联网发展阶段,IP地址资源有限,需要一种方法来将地址空间划分为不同的类别,以便按需分配给不同规模的网络和组织。IP地址分类的目的包括以下几点:

-

地址分配:IP地址分类提供了一种简单的方式来划分和分配IP地址。不同的地址类别可以用于不同规模的网络,例如A类地址适用于大型网络,B类地址适用于中等规模网络,C类地址适用于小型网络。这样可以根据需求进行地址分配,确保地址资源的合理利用。

-

网络路由:IP地址分类提供了一种基于网络地址的路由机制。在传统的IP路由协议中,路由器根据IP地址的类别和子网掩码来确定如何转发数据包。地址分类使得路由器可以根据地址的类别进行快速的路由决策,简化了路由表的管理和路由器的操作。

-

网络管理:IP地址分类简化了网络管理任务。不同的地址类别可以用于标识不同的网络和子网,使得网络管理员可以更容易地管理和配置网络设备。例如,网络管理员可以根据地址类别来设置子网掩码、路由策略、安全策略等。

然而,随着互联网的迅速扩展和IPv4地址的枯竭,传统的IP地址分类方法逐渐变得不够灵活和高效。CIDR技术的引入使得IP地址分配更加灵活,并且能够更有效地利用地址空间。CIDR将IP地址表示为网络前缀和主机标识符的组合,取代了固定的A、B、C类地址范围,使得地址分配更为灵活和可扩展。

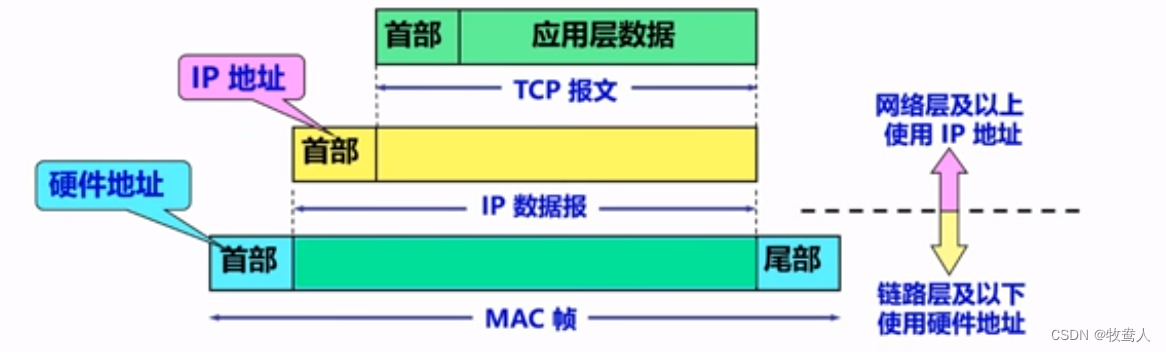

IP地址与硬件地址

IP地址和硬件地址是网络中用于唯一标识设备的两种不同类型的地址。

IP地址(Internet Protocol Address)是在网络层使用的逻辑地址,用于在互联网上唯一标识设备和网络接口。IP地址是由32位(IPv4)或128位(IPv6)的二进制数字组成,通常以点分十进制的形式表示。IP地址用于寻址和路由数据包在网络中的传输。

硬件地址,也称为物理地址或MAC地址(Media Access Control Address),是在数据链路层使用的地址。硬件地址是一个由48位二进制数字组成的唯一标识符,通常以冒号分隔的十六进制形式表示。每个网络接口(如网卡)都有一个唯一的硬件地址,用于在局域网(LAN)上识别设备。

IP地址和硬件地址在网络通信中扮演不同的角色:

-

IP地址用于逻辑寻址和路由,标识设备在互联网上的位置。它指示数据包应该从源设备发送到目标设备的路径。IP地址可以被动态分配、配置和更改,允许设备在不同网络中移动,并与其他网络中的设备通信。

-

硬件地址用于局域网内部的设备识别。它用于在同一局域网中直接发送数据包,而不需要通过路由器进行转发。硬件地址是设备出厂时固定的,无法更改。它在局域网中用于直接通信和数据帧传输的识别。

在网络通信过程中,当数据从源设备发送到目标设备时,数据包的源IP地址和目标IP地址用于确定数据包的源和目标位置。而数据链路层使用硬件地址来识别数据包的源和目标设备,以便在局域网中直接传输数据帧。

总结起来,IP地址用于逻辑寻址和路由,标识设备在互联网中的位置,而硬件地址用于在局域网中直接识别设备,进行直接数据传输。它们在不同的网络层级上发挥作用,并相互配合以实现网络通信。

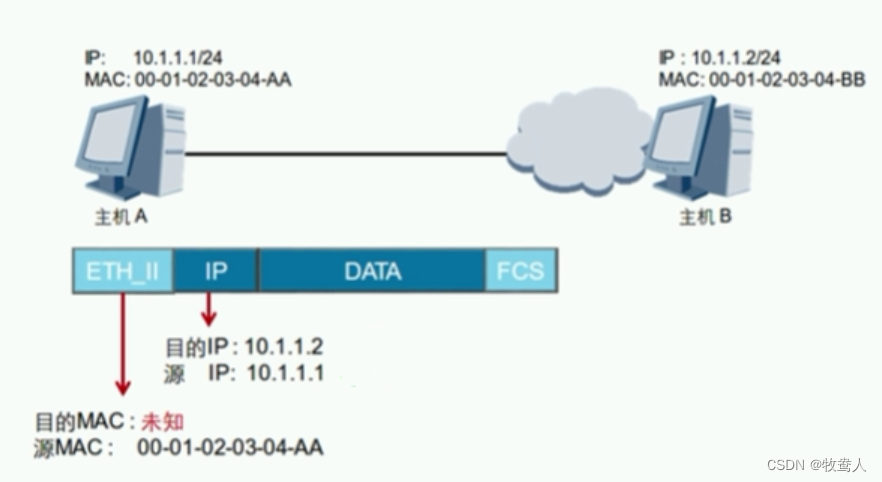

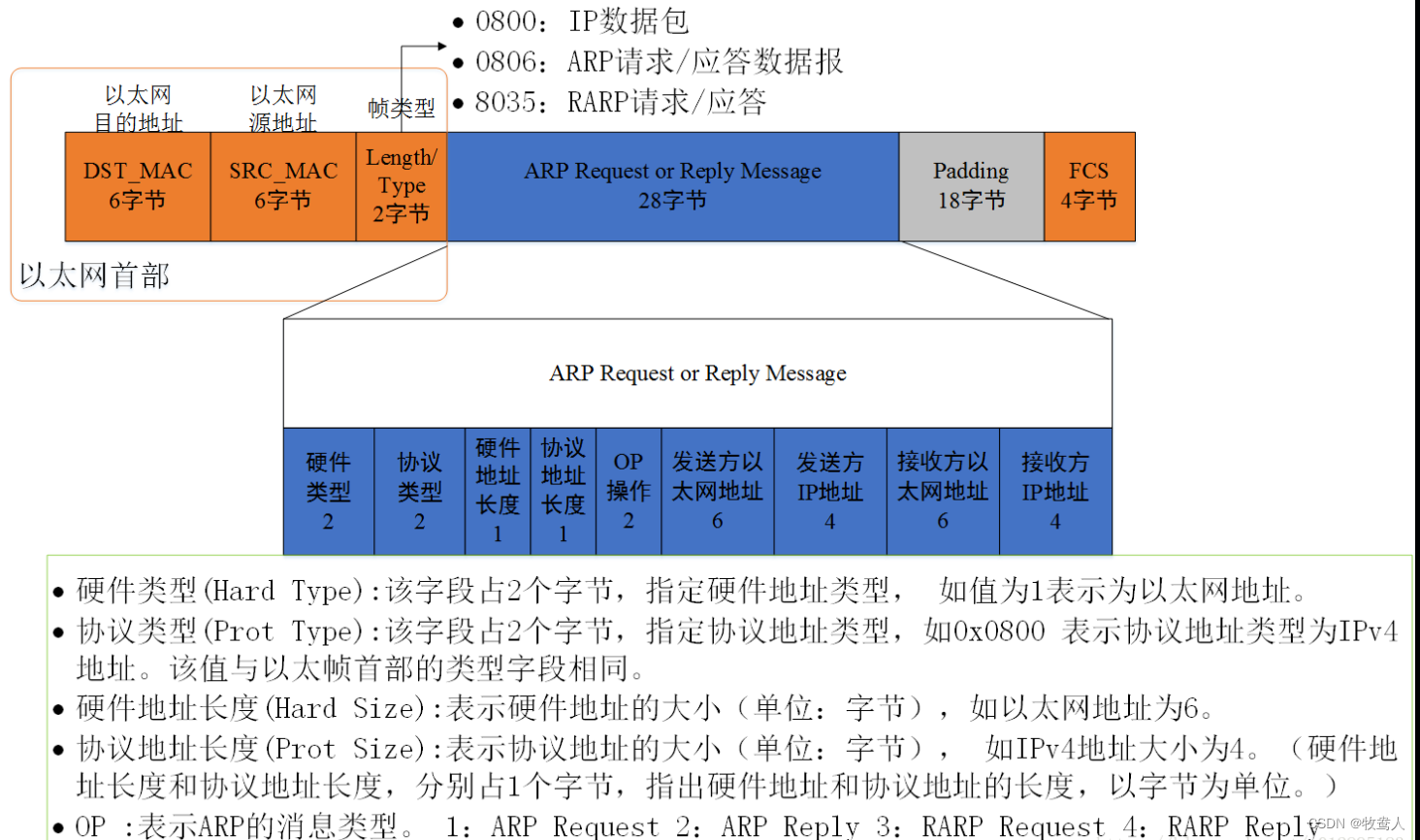

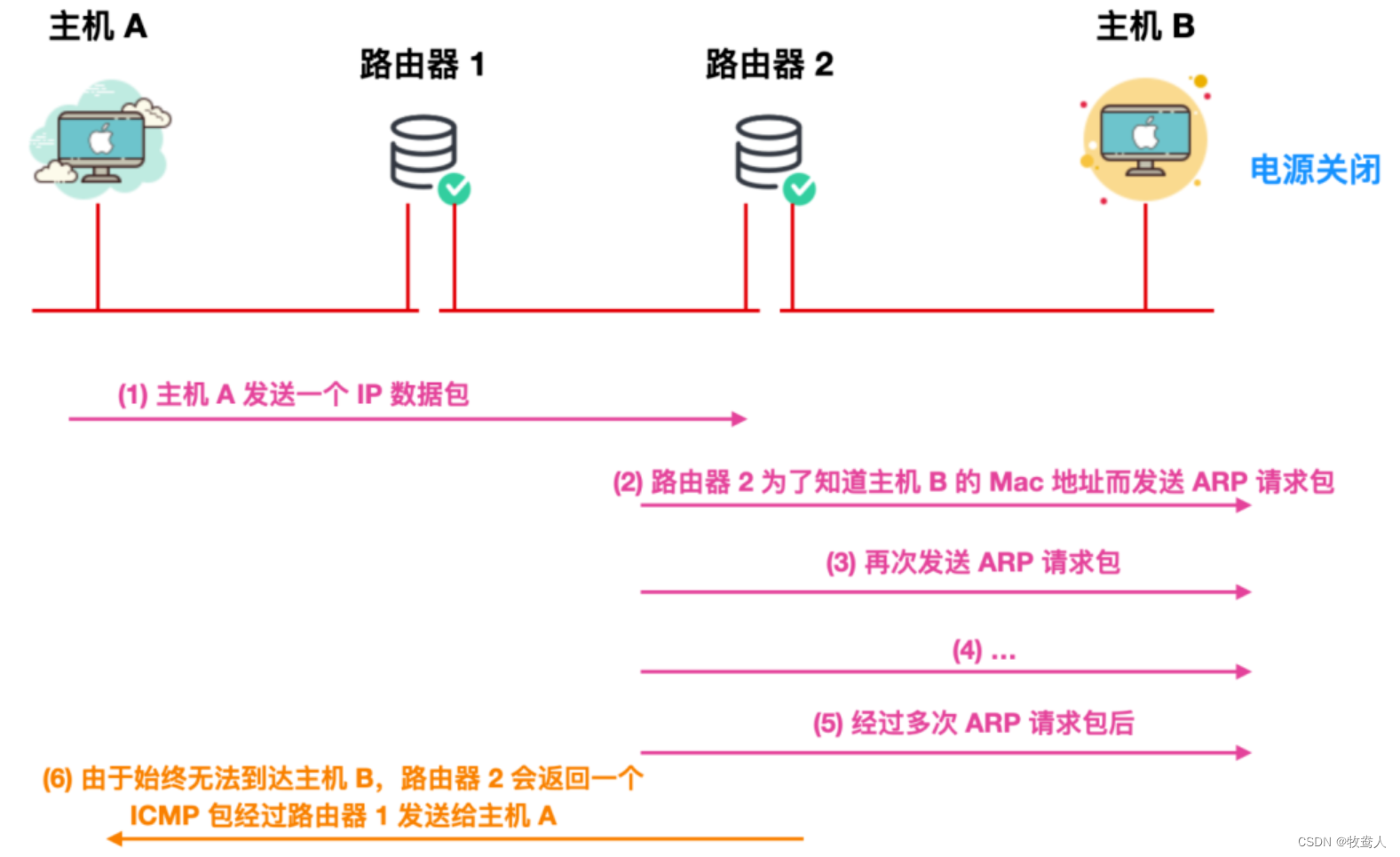

地址解析协议ARP

ARP(Address Resolution Protocol)是一种用于将IP地址解析为硬件地址(MAC地址)的协议。它在局域网(LAN)中使用,旨在解决将网络层的IP地址映射到数据链路层的硬件地址的问题。

在网络通信中,当主机A需要向主机B发送数据包时,它需要知道目标主机B的硬件地址(MAC地址)。但是,主机A只知道目标主机B的IP地址,不知道其对应的MAC地址。这时,主机A可以使用ARP来解析目标主机的MAC地址。

ARP的工作原理如下:

-

主机A检查自己的ARP缓存(ARP Cache),即保存了IP地址和相应MAC地址的本地表。如果目标主机B的IP地址已经存在于ARP缓存中,主机A可以直接获取目标主机的MAC地址,无需进行后续步骤。

-

如果目标主机B的IP地址不在ARP缓存中,主机A会发送一个ARP请求广播(ARP Request Broadcast)。该ARP请求包含主机A的IP地址和MAC地址,并询问局域网中的所有设备,“谁拥有IP地址为X的主机的MAC地址?”

-

所有收到ARP请求的设备都会检查自己的IP地址。如果有设备的IP地址与ARP请求中的目标IP地址匹配,该设备会向主机A发送一个ARP响应(ARP Reply)。该ARP响应包含目标主机B的IP地址和MAC地址。

-

主机A接收到ARP响应后,将目标主机B的IP地址和MAC地址添加到ARP缓存中,并将目标主机B的MAC地址用于发送数据包。

通过以上步骤,ARP协议使得主机A能够解析目标主机B的MAC地址,从而实现在局域网中直接发送数据包。

需要注意的是,ARP是一种广播协议,它在局域网中使用广播地址(FF:FF:FF:FF:FF:FF)来发送ARP请求,以确保所有设备都能收到请求并提供响应。由于ARP操作是在数据链路层中进行的,所以它仅适用于同一广播域内的通信。

ARP协议在局域网中扮演着重要的角色,使得主机能够通过IP地址解析目标主机的MAC地址,从而实现数据包的准确传输和通信。

下面是ARP协议的几个重要作用:

-

IP地址到MAC地址的映射:ARP协议通过将IP地址与相应的MAC地址进行映射,使得发送方可以知道目标主机的MAC地址。这样,发送方就可以将数据包封装为数据帧,并将其直接发送到目标主机,无需借助路由器等设备进行中间转发。

-

动态地址解析:ARP协议支持动态的地址解析,即当主机需要解析一个IP地址时,它会首先查询自己的ARP缓存。如果在缓存中找到匹配的IP地址对应的MAC地址,就可以直接使用缓存中的结果。如果没有找到匹配项,主机会发送ARP请求广播,获取目标主机的MAC地址,并将结果存入ARP缓存中。这种动态解析机制可以提高网络的效率和灵活性。

-

局域网内直接通信:ARP协议使得局域网内的主机可以直接通信,而无需经过路由器。通过解析目标主机的MAC地址,发送方可以直接将数据包发送到目标主机所在的物理网段,减少了数据包的转发和处理延迟。

-

ARP缓存管理:主机在使用ARP时会维护一个ARP缓存表,其中存储了IP地址和相应的MAC地址的映射关系。ARP缓存表可以减少对ARP请求的频繁发送,提高网络通信的效率。同时,缓存表的管理和更新也是ARP协议的一项重要任务。

总的来说,ARP协议在局域网中起到了解析IP地址和MAC地址之间的映射关系,实现直接通信和数据包传输的作用。它是实现局域网内部通信的重要组成部分,提供了高效的地址解析机制,使得设备可以准确发送数据包到目标设备。

IP数据报的格式

IP数据报(IP Datagram)是在网络层使用的数据包格式,用于在互联网上传输数据。下面是IPv4数据报的格式,IPv6数据报的格式稍有不同:

IPv4数据报格式(20字节的固定部分 + 可变长度的选项部分):

| 字段 | 大小(位) | 描述 |

|---|---|---|

| 版本 | 4 | IP协议版本(IPv4或IPv6) |

| 首部长度 | 4 | 首部长度(以32位字长为单位) |

| 服务类型 | 8 | 服务质量和优先级 |

| 总长度 | 16 | 整个IP数据报的长度(包括首部和数据) |

| 标识 | 16 | 数据报的标识,用于分片和重新组装 |

| 标志 | 3 | 分片标志(DF、MF)和片偏移 |

| 生存时间 | 8 | 生存时间,即数据报在网络中可存在的时间 |

| 协议 | 8 | 上层协议类型(例如TCP、UDP、ICMP) |

| 首部校验和 | 16 | 首部校验和,用于检测IP首部的传输错误 |

| 源地址 | 32 | 源IP地址 |

| 目标地址 | 32 | 目标IP地址 |

| 选项 | 可变(32的倍数) | 可选的额外信息或首部扩展 |

| 数据 | 可变 | 上层协议的数据 |

| 字段 | 长度(字节) | 描述 |

|---|---|---|

| 版本 | 1 | IP协议版本 |

| 首部长度 | 1 | 首部长度(以4字节为单位) |

| 服务类型 | 1 | 服务质量和优先级 |

| 总长度 | 2 | 整个IP数据报的长度 |

| 标识 | 2 | 数据报的标识号 |

| 标志位 | 1 | 分片标志(DF、MF)和片偏移 |

| 生存时间 | 1 | 数据报在网络中的最大存活时间 |

| 协议 | 1 | 上层协议类型(例如TCP、UDP) |

| 首部校验和 | 2 | 首部校验和,用于错误检测 |

| 源地址 | 4 | 源IP地址 |

| 目标地址 | 4 | 目标IP地址 |

| 选项 | 可变(0或多个字节) | 可选的额外信息或首部扩展 |

| 数据 | 可变 | 上层协议的数据 |

解释每个字段:

- Version (4 bits): 指定IP协议的版本号,IPv4为4,IPv6为6。

- IHL (Internet Header Length) (4 bits): 指定IP头部的长度,以32位字(4字节)为单位。由于IPv4头部长度可变,该字段表示头部包含的32位字的数量。

- Type of Service (8 bits): 用于指定服务质量(Quality of Service, QoS)和差异化服务(Differentiated Services, DiffServ)的参数。

- Total Length (16 bits): 指定整个IP数据报的长度,包括头部和数据部分。以字节为单位。

- Identification (16 bits): 用于唯一标识一个数据报的片段。当数据报被分片时,每个片段具有相同的标识符。

- Flags (3 bits): 用于控制和指示数据报的分片。包括"DF"(不分片)和"MF"(更多片段)标志。

- Fragment Offset (13 bits): 指定片段在原始数据报中的偏移量,以8字节为单位。

- Time to Live (8 bits): 表示数据报在网络中可以经过的最大路由器跳数,每经过一个路由器,该值减1,当其值为0时,数据报被丢弃。

- Protocol (8 bits): 表示封装在IP数据报中的上层协议,例如TCP、UDP等。

- Header Checksum (16 bits): 用于校验IP头部的完整性,检测头部是否被修改或损坏。

- Source IP Address (32 bits): 发送方的IP地址。

- Destination IP Address (32 bits): 目标方的IP地址。

- Options (可选): 可以包含一些可选字段,用于支持特定的功能或选项。

- Padding (可选): 用于将头部的长度调整为32位字(4字节)的倍数。

- Data: 携带的数据部分。

需要注意的是,IPv6的数据报格式与IPv4有一些不同,例如地址长度、可选扩展头部等。IPv6使用固定长度的40字节头部,并且没有分片相关的字段。但总体上,IPv6数据报格式仍然包含源地址、目标地址、协议类型和数据部分。

以上是IPv4数据报的基本格式,实际网络中可能会有一些额外的选项或扩展字段,以满足特定的需求或协议扩展。

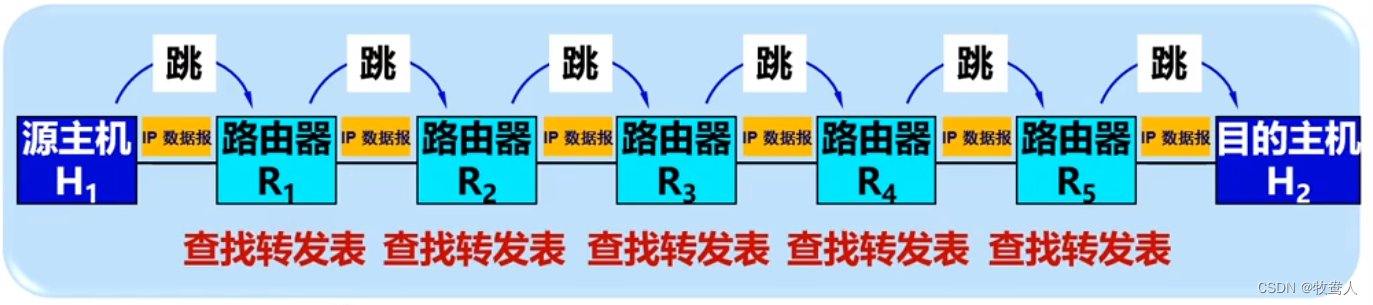

IP层转发分组的流程

IP层转发分组的流程通常包括以下步骤:

-

接收分组:路由器作为网络层设备,接收到来自上层或下层的IP数据分组。该分组通常包含源IP地址和目标IP地址。

-

查找路由表:路由器使用路由表来确定如何转发接收到的分组。路由表是路由器中存储的关于不同目标网络的信息,包括目标网络的IP地址范围、下一跳路由器的IP地址等。

-

匹配目标网络:路由器根据接收到的分组中的目标IP地址,与路由表中的目标网络进行匹配。这通常是通过与目标网络的IP地址范围进行比较来实现的。

-

下一跳选择:如果匹配成功,路由器将确定下一跳路由器的IP地址。这个下一跳路由器通常是将分组转发到目标网络所需的接口。

-

转发分组:路由器将分组发送到确定的下一跳路由器。它会将分组从接收接口读取,并在发送接口上进行转发。在转发过程中,路由器会重新计算校验和和TTL(生存时间)字段,并更新相应的值。

-

循环或丢弃检测:在转发过程中,路由器可能会执行一些循环检测和丢弃判断。例如,它可以检查分组的TTL字段是否已经减少为零,如果是,则丢弃分组。这可以防止分组在网络中无限循环。

-

到达目标网络:分组最终到达目标网络中的下一跳路由器。下一跳路由器会根据自己的路由表,继续重复上述流程,直到分组到达目标主机。

-

交付给上层:一旦分组到达目标主机,目标主机的网络层将处理该分组,可能涉及上层协议(如TCP或UDP)的处理。

总结起来,IP层转发分组的流程包括接收分组、查找路由表、匹配目标网络、选择下一跳、转发分组、循环或丢弃检测、到达目标网络和交付给上层。这个流程使得路由器能够根据目标IP地址将分组从一个网络转发到另一个网络,并最终将分组交付给目标主机。

划分子网和构造超网

划分子网和构造超网是网络规划中常用的技术,用于有效管理IP地址和优化网络结构。下面是对划分子网和构造超网的简要解释:

-

划分子网(Subnetting):

划分子网是将一个大的IP地址范围划分为多个较小的子网的过程。这样可以更有效地管理IP地址资源,并实现更灵活的网络规划和组织。子网划分基于子网掩码(Subnet Mask),通过将主机位的部分划分为子网标识和主机标识两部分,将IP地址空间划分为多个子网。划分子网的步骤包括:

- 确定需要的子网数量和每个子网所需的主机数量。

- 选择合适的子网掩码,以确定子网标识位和主机标识位的划分。

- 分配每个子网的起始IP地址和结束IP地址。

- 配置路由器和主机上的子网掩码和IP地址。

通过划分子网,可以将大的IP地址空间分割成更小的子网,提高网络的可管理性、安全性和性能。

-

构造超网(Supernetting):

构造超网是将多个较小的IP地址块合并为一个更大的地址块的过程。这样可以减少路由表项数量,简化路由器配置,并提高路由器的路由性能。超网也称为聚合(Aggregation)或路由聚合。构造超网的要点包括:

- 确定可以聚合的连续IP地址块。

- 使用较长的子网掩码,将多个连续的子网聚合为一个更大的地址块。

- 通过路由协议(如BGP)将超网信息通告给其他路由器。

- 在网络中的路由器上配置超网信息。

通过构造超网,可以减少路由表项的数量,降低路由器的内存和处理开销,并提高路由器的路由效率。

划分子网和构造超网是在IPv4网络中常用的技术,用于更有效地管理IP地址空间和优化网络路由。它们可以根据实际需求和网络规模,灵活地划分IP地址和合并地址块,以满足网络设计和规划的要求。

划分子网

划分子网是将一个大的IP地址范围划分为多个较小的子网的过程。这样可以更有效地管理IP地址资源,并实现更灵活的网络规划和组织。下面是划分子网的一般步骤:

-

确定子网所需的主机数量:确定每个子网中需要容纳的主机数量。这有助于确定每个子网的所需地址范围和子网掩码。

-

选择子网掩码:子网掩码决定了IP地址中哪些位用于网络标识,哪些位用于主机标识。子网掩码通常是一个32位的二进制数,其中连续的1表示网络标识位,连续的0表示主机标识位。选择合适的子网掩码取决于所需的子网数量和每个子网所需的主机数量。

-

确定子网标识位:根据选择的子网掩码,确定每个子网的网络标识位范围。这些位在IP地址中标识了子网的唯一标识。

-

分配子网地址范围:为每个子网分配起始IP地址和结束IP地址。起始IP地址是子网中第一个可用的主机地址,结束IP地址是子网中最后一个可用的主机地址。

-

配置子网掩码和IP地址:在网络设备(如路由器、交换机、主机)上配置相应的子网掩码和IP地址。确保每个设备具有正确的子网掩码和属于对应子网的IP地址。

划分子网后,每个子网就成为一个独立的逻辑网络,可以独立进行管理和配置。每个子网内的主机可以直接通信,而需要跨越子网的通信则需要经过路由器进行转发。这种划分使得网络更加灵活,可以根据实际需求对每个子网进行定制化的配置和管理。

使用子网时分组的转发

使用子网时的分组转发过程如下:

-

接收分组:

路由器作为网络层设备,接收到来自上层或下层的IP数据分组。该分组包含源IP地址和目标IP地址。 -

检查目标IP地址:

路由器检查接收到的分组的目标IP地址,以确定分组的目标子网。 -

查找路由表:

路由器使用路由表来确定如何转发接收到的分组。路由表中包含了目标子网的信息,包括子网的网络地址、子网掩码以及下一跳路由器的IP地址。 -

匹配目标子网:

路由器将目标IP地址与路由表中的目标子网进行匹配,以确定下一跳路由器的IP地址。 -

转发分组:

路由器将分组转发到下一跳路由器。它会将分组从接收接口读取,并通过发送接口发送到下一跳路由器。转发过程中,路由器会重新计算校验和和TTL(生存时间)字段,并更新相应的值。 -

循环或丢弃检测:

在转发过程中,路由器可能会执行一些循环检测和丢弃判断。例如,它可以检查分组的TTL字段是否已经减少为零,如果是,则丢弃分组。这可以防止分组在网络中无限循环。 -

到达目标子网:

分组最终到达目标子网中的下一跳路由器。下一跳路由器会根据自己的路由表继续转发分组,直到分组到达目标主机。 -

交付给目标主机:

一旦分组到达目标主机所在的子网,目标主机的网络层将处理该分组,并将其交付给上层协议(如TCP或UDP)进行进一步处理。

以上是使用子网时的分组转发过程。通过划分子网,路由器可以根据目标IP地址确定下一跳路由器,并将分组转发到正确的目标子网。这样可以提高网络的可管理性、安全性和性能。

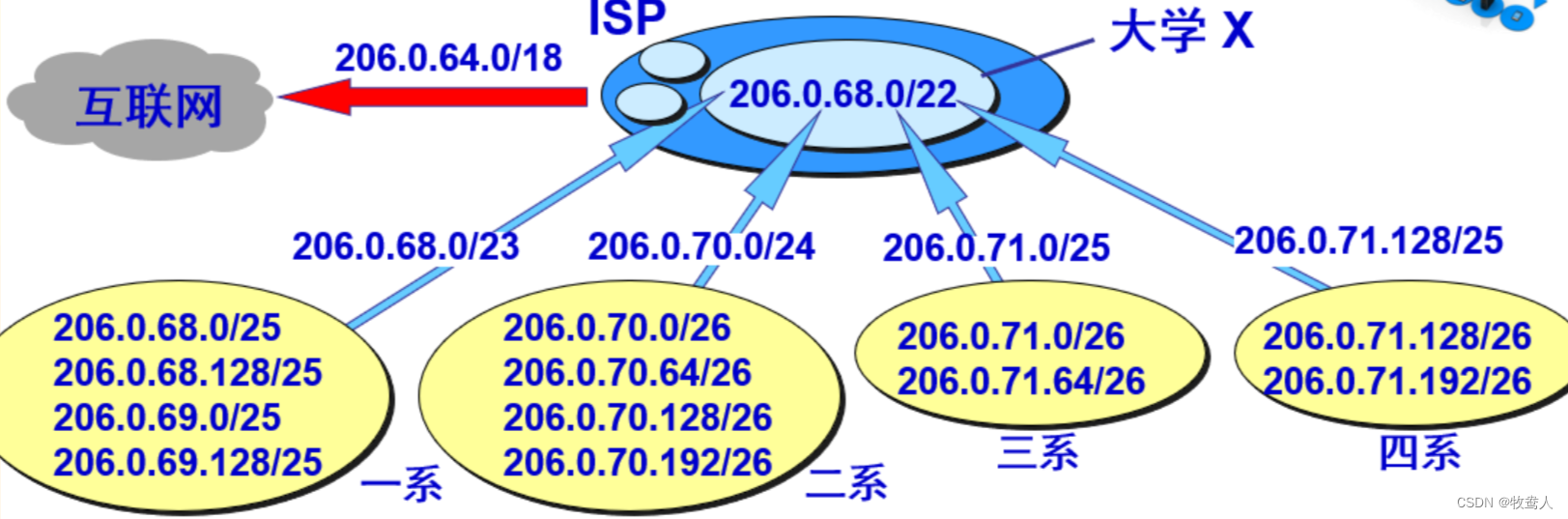

无分类编址CIDR(构造超网)

无分类编址CIDR(Classless Inter-Domain Routing)是一种用于构造超网的技术,它允许将多个不连续的IP地址块聚合为一个更大的地址块,以减少路由表项数量和优化路由器性能。

在CIDR中,IP地址不再依赖于传统的分类(Classful)划分(如A类、B类、C类),而是使用可变长度子网掩码(Variable Length Subnet Mask,VLSM)来划分网络。通过使用更长的子网掩码,CIDR允许将多个较小的地址块合并为一个更大的地址块。

CIDR的主要思想是通过将相邻的IP地址块聚合在一起,并使用较长的子网掩码来表示这个聚合块,从而减少路由表中的路由项数量。这样可以降低路由器内存和处理开销,并提高路由器的路由效率。CIDR还提供了更灵活的IP地址分配和网络规划选项。

CIDR的构造超网过程如下:

-

确定可聚合的连续IP地址块:

首先,确定可以聚合的多个连续的IP地址块。这些地址块可能来自不同的网络或子网。 -

确定聚合地址块的子网掩码:

根据聚合的IP地址块范围,选择一个适当的子网掩码,使得这个子网掩码可以包含所有聚合地址块。 -

构建聚合地址块:

使用所选的子网掩码,将连续的IP地址块聚合为一个更大的地址块。这个聚合地址块将代表多个原始地址块。 -

宣告聚合地址块:

将聚合地址块的信息(聚合地址和相应的子网掩码)通过路由协议(如BGP)宣告给其他路由器。这样,其他路由器就知道将目标地址转发到聚合地址块。

通过CIDR构造超网,可以减少路由表项的数量,简化路由器的配置,并提高路由器的路由性能。这对于大规模网络和互联网的路由器来说尤为重要,可以提高网络的可扩展性和效率。

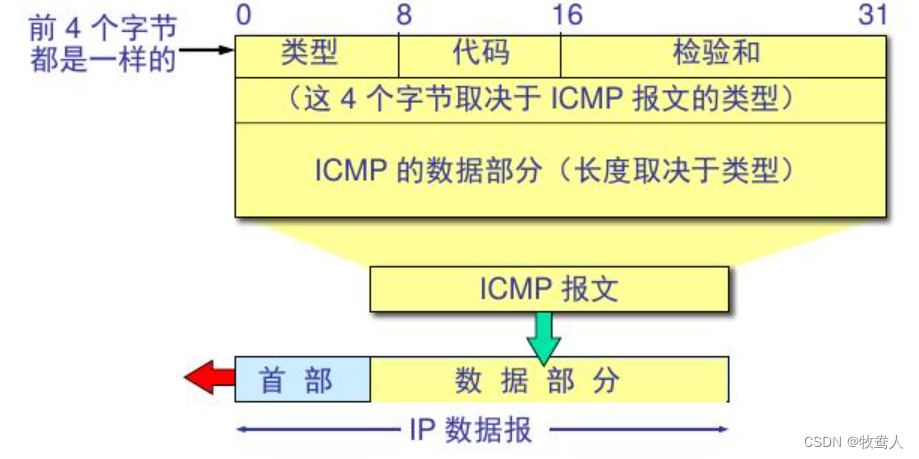

网际控制报文协议ICMP

网际控制报文协议(Internet Control Message Protocol,ICMP)是一种用于在IP网络中传输控制信息的协议。它主要用于检测网络连接、诊断网络问题以及提供错误报告。ICMP消息通常由网络设备(如路由器)或网络应用程序生成,并在网络中传输。

以下是ICMP的主要功能和作用:

-

错误报告:

ICMP用于生成和传输与IP数据报相关的错误报告。例如,当某个目标主机不可达时,路由器或主机可以使用ICMP消息通知源主机。 -

网络探测和诊断:

ICMP提供了用于网络探测和诊断的工具和机制。例如,通过发送ICMP回显请求消息(Ping),可以检测目标主机是否可达以及测量往返时间(RTT)。 -

路由器发现和路由异常通告:

ICMP消息可以用于路由器发现和路由异常通告。例如,当路由器启动或发生路由变更时,它可以发送ICMP路由器通告消息来通知其他设备。 -

路径MTU发现:

ICMP路径MTU发现用于确定两个主机之间的最大传输单元(Maximum Transmission Unit,MTU),以便在IP数据报超过MTU时进行分片或选择适当的传输路径。 -

组播和多播支持:

ICMP还支持组播和多播通信。它可以传输用于组播路由和成员管理的消息。

ICMP消息通常封装在IP数据报中,并通过网络传输。它是IP协议族中的一个重要组成部分,用于网络通信的可靠性和可管理性。通过使用ICMP,网络设备和应用程序可以更好地了解网络状态、检测问题并采取相应的措施。

ICMP报文的种类

ICMP报文包括多种类型,每种类型都用于不同的目的。以下是一些常见的ICMP报文类型:

-

回显请求和回显应答(Echo Request and Echo Reply):

回显请求(类型为8)是最常见的ICMP报文之一,用于网络中的主机之间进行连通性测试。发送主机发送一个回显请求消息给目标主机,目标主机收到请求后会发送回一个回显应答消息。 -

目标不可达(Destination Unreachable):

目标不可达(类型为3)的ICMP报文用于通知发送主机,目标主机或目标网络不可达。它包括不可达的原因,如网络不可达、主机不可达、端口不可达等。 -

超时(Time Exceeded):

超时(类型为11)的ICMP报文用于通知发送主机,在数据报传输过程中发生了超时情况。常见的超时类型有时间戳超时(TTL Expired)和片段重组超时(Fragment Reassembly Timeout)。 -

参数问题(Parameter Problem):

参数问题(类型为12)的ICMP报文用于通知发送主机,IP数据报中存在参数错误或不合规范的情况。 -

重定向(Redirect):

重定向(类型为5)的ICMP报文用于通知发送主机,它可以通过更有效的路径发送数据报到另一个路由器。 -

路由器通告(Router Advertisement)和路由器请求(Router Solicitation):

路由器通告(类型为9)和路由器请求(类型为10)的ICMP报文用于IPv6网络中的路由器发现和配置。 -

地址掩码请求(Address Mask Request)和地址掩码回复(Address Mask Reply):

地址掩码请求(类型为17)和地址掩码回复(类型为18)的ICMP报文用于获取子网掩码信息。

以上只是一些常见的ICMP报文类型,还有其他类型的ICMP报文,用于各种网络通信和管理目的。不同的ICMP报文类型具有不同的格式和字段,用于在IP网络中传输控制信息。

ICMP的应用举例

ICMP(Internet Control Message Protocol)在网络中有许多实际应用。以下是一些ICMP的应用举例:

-

网络连通性测试:

ICMP的回显请求和回显应答功能常用于网络连通性测试,例如使用ping命令。通过发送ICMP回显请求消息到目标主机,可以检查目标主机是否可达以及测量往返时间(RTT)。 -

路径MTU发现:

ICMP路径MTU发现功能用于确定两个主机之间的最大传输单元(MTU)。通过发送ICMP分组太大报文(Destination Unreachable,类型为3,代码为4)给发送主机,路由器可以提示发送主机降低数据报的大小以适应网络路径的MTU。 -

错误报告和诊断:

ICMP用于生成和传输与IP数据报相关的错误报告,如目标不可达(Destination Unreachable)和超时(Time Exceeded)报文。这些报文提供了诊断网络问题和错误情况的信息,帮助管理员快速定位和解决问题。 -

路由器发现和路由异常通告:

ICMP的路由器通告(Router Advertisement)和路由器请求(Router Solicitation)用于IPv6网络中的路由器发现和配置。它们帮助主机发现本地网络中的路由器,并获取路由信息。 -

组播和多播支持:

ICMP提供了用于组播和多播通信的消息,如组播组成员查询(Multicast Listener Query)和组播组成员报告(Multicast Listener Report)等。这些消息用于管理组播组的成员关系和路由。 -

IP地址掩码请求和回复:

ICMP的地址掩码请求(Address Mask Request)和地址掩码回复(Address Mask Reply)功能用于获取子网掩码信息。主机可以向网络中的其他设备发送地址掩码请求,以获得子网掩码的配置信息。

这些是ICMP在网络中的一些常见应用举例。ICMP的功能和报文类型使其成为网络管理、诊断和通信的重要工具,帮助确保网络的正常运行和故障排除。

互联网的路由选择协议

互联网的路由选择协议有多种,其中一些常见的包括:

-

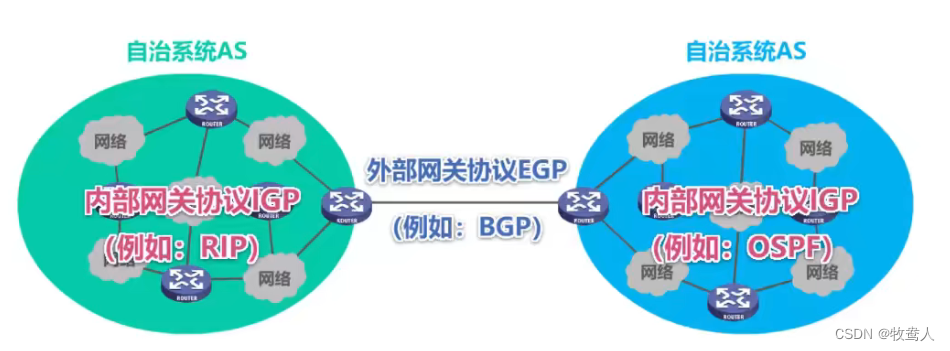

边界网关协议(Border Gateway Protocol,BGP):

BGP是互联网中最常用的外部网关协议,用于在自治系统(AS)之间交换路由信息。它是一种路径矢量协议,通过选择最佳路径来进行路由选择,并支持网络的可靠性和负载均衡。 -

内部网关协议(Interior Gateway Protocols,IGP):

IGP是用于自治系统内部的路由选择协议。常见的IGP包括以下几种:- 开放最短路径优先(Open Shortest Path First,OSPF):OSPF是一种链路状态协议,用于在单个自治系统内部选择最短路径。

- 内部网关路由协议(Interior Gateway Routing Protocol,IGRP):IGRP是一种距离矢量协议,用于在单个自治系统内部选择路径。

- 改进的内部网关路由协议(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol,EIGRP):EIGRP是一种增强的距离矢量协议,具有快速收敛和可靠性。

-

开放最短路径优先(Open Shortest Path First,OSPF):

OSPF是一种用于内部网络的链路状态协议,适用于中等到大型的自治系统。它使用Dijkstra算法计算最短路径,并支持基于区域的路由选择。 -

内部网关路由协议(Interior Gateway Routing Protocol,IGRP):

IGRP是一种距离矢量协议,用于在单个自治系统内部进行路由选择。它使用带有延迟和带宽等因素的距离向量算法,并支持按需更新和跳数限制。

这些协议在互联网中扮演着关键的角色,用于确定数据包在网络中的最佳路径和路由。每个协议有其特定的优势和适用场景,网络管理员根据网络规模、需求和配置选择适当的路由选择协议来实现高效的路由。

有关路由选择协议的几个基本概念

以下是路由选择协议中的几个基本概念:

-

路由器(Router):

路由器是网络中的设备,负责将数据包从一个网络发送到另一个网络。它通过路由选择协议学习并维护路由表,根据路由表中的信息进行数据包的转发。 -

路由(Route):

路由是指将数据包从源地址发送到目标地址的路径。路由选择协议决定了路由器如何选择最佳路径,使数据包能够按照预期的方式进行传输。 -

路由表(Routing Table):

路由表是路由器存储的一张表,记录了不同目标网络的路由信息。它包括目标网络的网络地址、下一跳路由器、出接口和相关的度量值(如距离、开销等)。 -

路由选择协议(Routing Protocol):

路由选择协议是路由器之间交换路由信息的协议。它使路由器能够学习和共享网络拓扑信息,并根据一定的算法选择最佳路径。常见的路由选择协议包括BGP、OSPF、EIGRP等。 -

距离(Distance):

距离是路由选择协议中用于度量路径优劣的指标。不同的协议使用不同的距离度量方式,如跳数、带宽、延迟等。 -

路由器通告(Route Advertisement):

路由器通告是指路由器将自己所知道的路由信息广播或传递给相邻的路由器。这样,网络中的其他路由器可以了解到不同网络的可达性。 -

路由更新(Route Update):

路由更新是指在网络拓扑变化时,路由器之间交换更新的路由信息。这使得路由器能够及时了解到网络变化,并更新自己的路由表。

这些基本概念是理解和应用路由选择协议的重要基础。通过合理地配置和管理路由选择协议,网络管理员可以实现高效的数据包路由和网络通信。

内部网关协议RIP

RIP(Routing Information Protocol)是一种基于距离矢量的内部网关协议(IGP),用于在小型到中型规模的自治系统内部进行路由选择。以下是关于RIP的一些基本信息:

-

工作原理:

RIP使用距离矢量算法来选择路由。每个路由器将自己的路由表信息以固定时间间隔广播给相邻的路由器,通过交换路由信息,每个路由器逐渐学习到整个自治系统的路由信息,并根据距离度量选择最佳路径。

-

距离度量:

RIP使用跳数(Hop Count)作为距离度量,即从源路由器到目标网络经过的中间路由器的数量。每个网络的跳数限制为15,超过15的距离将被认为是不可达。 -

路由更新:

路由器在初始启动时,会向相邻路由器发送路由更新请求,并周期性地广播其路由表信息。路由更新包含路由器所知道的网络和其对应的跳数。路由器之间交换路由更新以保持路由表的同步。 -

无类别域间路由(Classless Inter-Domain Routing,CIDR):

RIP支持CIDR,允许使用可变长度子网掩码(VLSM)进行路由。这使得RIP能够更有效地利用IP地址空间,并支持更精细的路由控制。 -

路由毒性逆转(Route Poisoning)和触发更新(Triggered Updates):

RIP使用路由毒性逆转技术,将不可达的路由标记为无限大的跳数,以快速传播路由信息的变化。触发更新指的是在发生路由变化时,立即发送更新而不必等待周期性的广播。 -

限制:

RIP在大型网络中的可扩展性和收敛速度方面可能存在一些限制。由于使用固定时间间隔的广播,对于复杂网络拓扑或大量路由器的网络,可能会导致较长的收敛时间和较大的网络开销。

RIP是一种简单且易于配置的路由选择协议,适用于小型到中型规模的网络。然而,在大型网络环境中,通常会使用更高级的路由选择协议,如OSPF或BGP,以满足更复杂的路由需求。

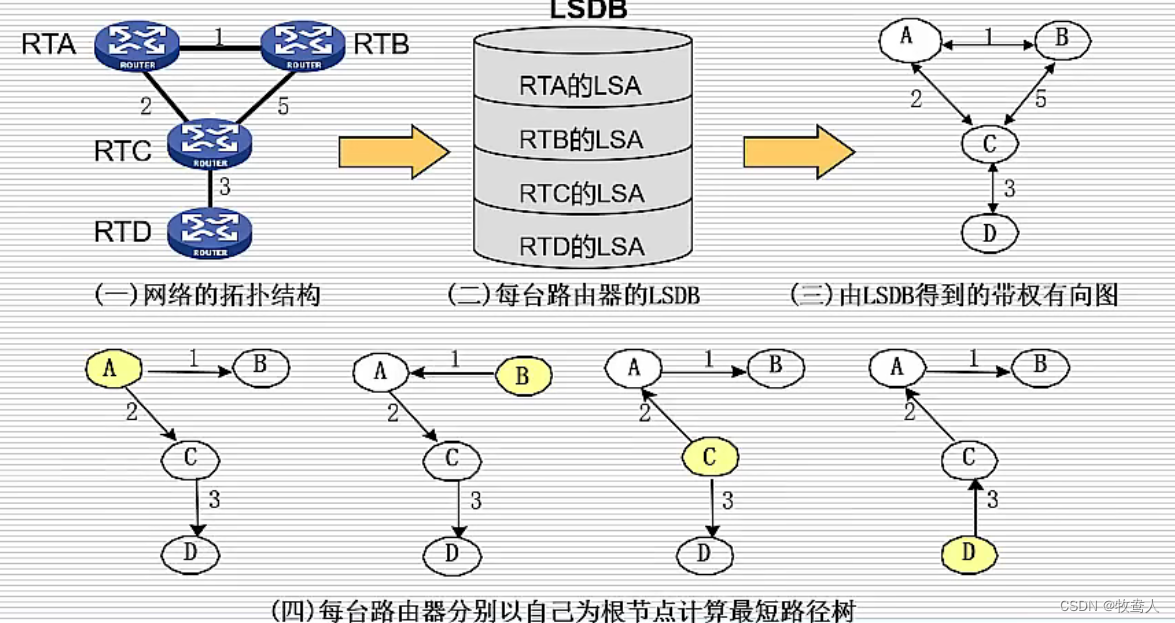

内部网关协议OSPF

OSPF(Open Shortest Path First)是一种开放的链路状态协议,用于在自治系统(AS)内部进行内部网关协议(IGP)的路由选择。以下是关于OSPF的一些基本信息:

-

工作原理:

OSPF使用链路状态信息来计算最短路径,并选择最优路由。每个路由器收集关于网络拓扑和链路状态的信息,并通过交换链路状态更新来构建整个自治系统的拓扑数据库。然后,使用Dijkstra算法计算最短路径树,并选择最佳路径进行路由。 -

区域划分:

OSPF支持将自治系统划分为多个区域(Area)。每个区域内的路由器维护自己的链路状态数据库,并与其他区域的路由器交换摘要信息。这种区域划分有助于减少链路状态信息的传播范围和控制路由表的大小。 -

距离度量:

OSPF使用开销作为距离度量,通常以链路带宽作为开销值。较低的开销值表示更优的路径。除了带宽之外,还可以考虑其他因素,如延迟、可靠性和负载等。 -

路由器类型:

OSPF定义了几种不同类型的路由器,包括:- 内部路由器(Internal Router):只连接到同一个区域的路由器。

- 边界路由器(Border Router):连接到多个区域的路由器,负责在区域之间进行路由转发。

- 区域边界路由器(Area Border Router,ABR):连接到多个区域的路由器,负责在区域之间传递路由信息。

-

路由器通告:

OSPF使用Hello消息进行邻居发现和路由器通告。路由器之间通过交换Hello消息建立邻居关系,并交换链路状态信息。邻居关系的建立和维护有助于构建拓扑数据库和更新路由信息。 -

安全性:

OSPF支持对路由信息进行身份验证和加密,以确保路由器之间的安全性和可信性。这包括使用认证字段和密钥对链路状态信息进行验证。

OSPF是一种高级的内部网关协议,具有快速收敛、可扩展性和灵活性的特点。它被广泛应用于大型企业网络和互联网中,以支持复杂的路由需求和灵活的网络拓扑。

外部网关协议BGP

BGP(Border Gateway Protocol)是一种外部网关协议(EGP),用于在不同自治系统(AS)之间进行路由选择和交换路由信息。以下是关于BGP的一些基本信息:

-

工作原理:

BGP使用路径矢量算法来选择最佳路径,并进行自治系统之间的路由交换。BGP路由器之间交换路由信息,包括网络前缀、AS路径和可达性信息。BGP根据配置的策略和属性选择最佳路径,并更新自己的路由表。

-

AS路径:

BGP使用AS路径来表示到达目标网络的路径,其中AS路径是一系列经过的自治系统。通过AS路径,BGP可以确定到达目标网络的路径和经过的自治系统。 -

可达性:

BGP通过交换可达性信息来表示目标网络的可达性和路由信息。当BGP路由器学习到新的可达性信息时,它会更新自己的路由表,并将这些信息传递给相邻的BGP路由器。 -

属性:

BGP使用各种属性来描述和操纵路由信息,包括:- AS路径属性:描述到达目标网络的自治系统路径。

- 前缀属性:包含网络前缀和子网掩码。

- 下一跳属性:指示到达目标网络的下一跳路由器。

- 本地优先级属性:用于本地控制路由选择。

- 可达性属性:描述目标网络的可达性和路由信息。

-

策略控制:

BGP允许网络管理员通过配置策略来控制路由选择和路由转发。管理员可以使用策略来设置优先级、过滤路由、控制流量等,以满足网络需求和优化路由。 -

BGP会话:

BGP路由器之间建立BGP会话来交换路由信息。BGP会话可以通过物理连接或逻辑连接(例如,TCP/IP连接)建立。会话的建立和维护是通过BGP报文的交换来实现的。

BGP是互联网中最常用的外部网关协议,用于自治系统之间的路由交换。它具有高度的可扩展性、灵活性和安全性,能够支持大规模的互联网路由和复杂的路由策略。BGP的配置和管理需要深入的网络知识和专业技能。

路由器的构成

路由器是网络中的重要设备,用于在不同网络之间进行数据包的转发和路由选择。一个典型的路由器通常由以下几个组成部分构成:

-

中央处理单元(Central Processing Unit,CPU):

路由器的CPU是控制和管理路由器操作的核心部件。它执行路由选择算法、处理路由表、管理接口和路由协议等任务。CPU的处理能力和性能对路由器的整体性能起着重要作用。 -

接口卡(Interface Cards):

接口卡是路由器上的插槽或模块,用于连接不同类型的网络接口。每个接口卡通常对应一个物理接口,例如以太网口、串口、光纤接口等。接口卡负责物理层和数据链路层的处理,将数据包从接口发送或接收。 -

路由引擎(Routing Engine):

路由引擎是路由器的重要组成部分,负责执行路由选择算法和管理路由表。它包括控制平面和转发平面。控制平面负责处理路由协议、学习和更新路由表,而转发平面负责实际的数据包转发和路由查找。 -

存储器(Memory):

路由器的存储器用于存储操作系统、配置文件、路由表、缓存等信息。存储器包括随机访问存储器(Random Access Memory,RAM)和只读存储器(Read-Only Memory,ROM)等。RAM用于临时存储数据和路由表,而ROM包含路由器的固件和引导程序。 -

路由操作系统(Routing Operating System):

路由器运行特定的操作系统软件,用于管理和控制路由器的各个组件。路由操作系统提供路由协议支持、管理界面、故障检测和恢复等功能。 -

电源供应(Power Supply):

电源供应是为路由器提供电力的组件。它通常包括电源模块、电源线路和电源管理器,确保路由器正常运行并提供所需的电力。

除了上述组成部分外,一些高级路由器可能还包括其他功能模块,如防火墙、负载均衡、虚拟专用网络(VPN)等,以满足不同网络环境和需求。

需要注意的是,不同厂商和型号的路由器可能具有不同的架构和组成部分。上述内容是一般性的路由器构成,具体路由器的构成可能会有所差异。

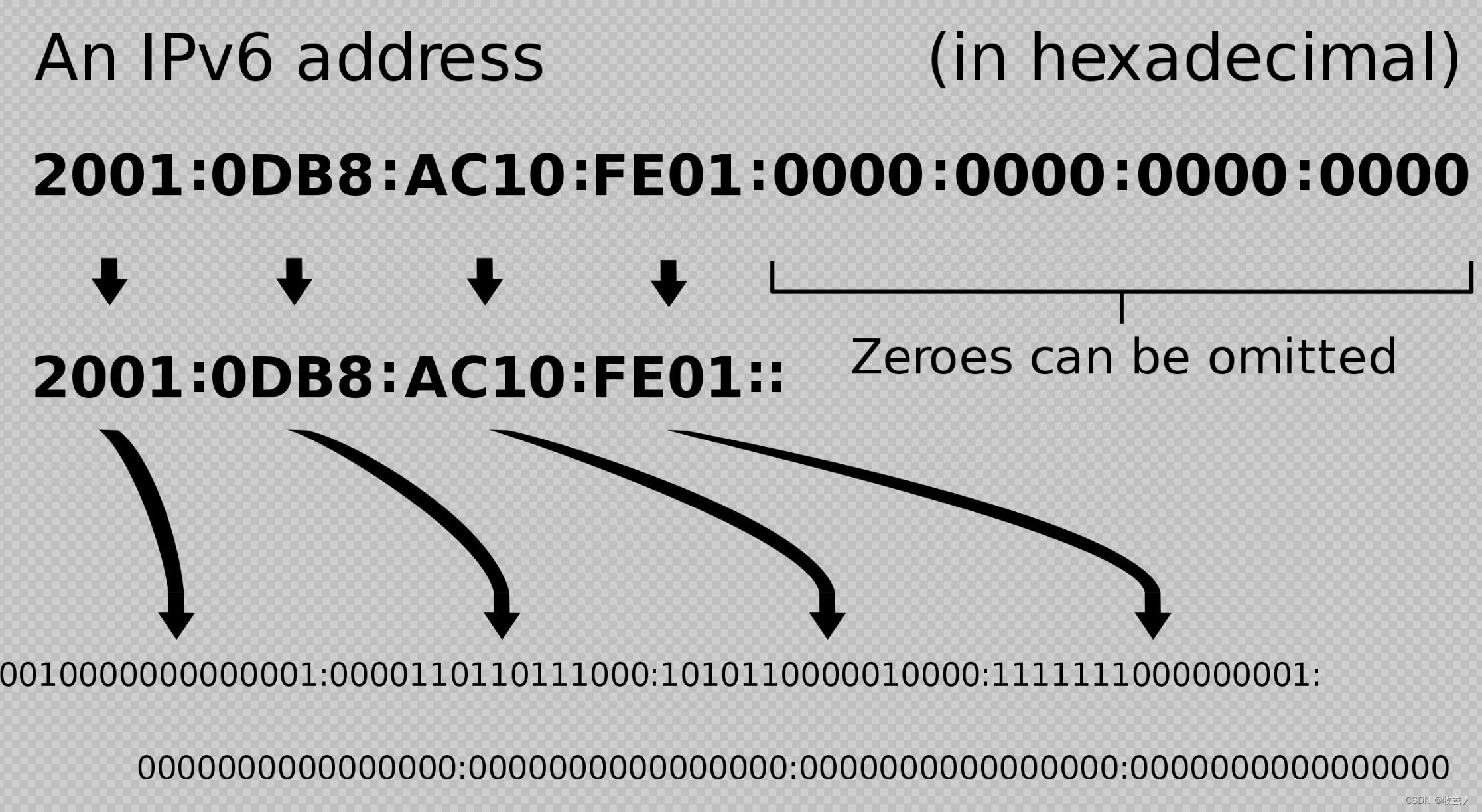

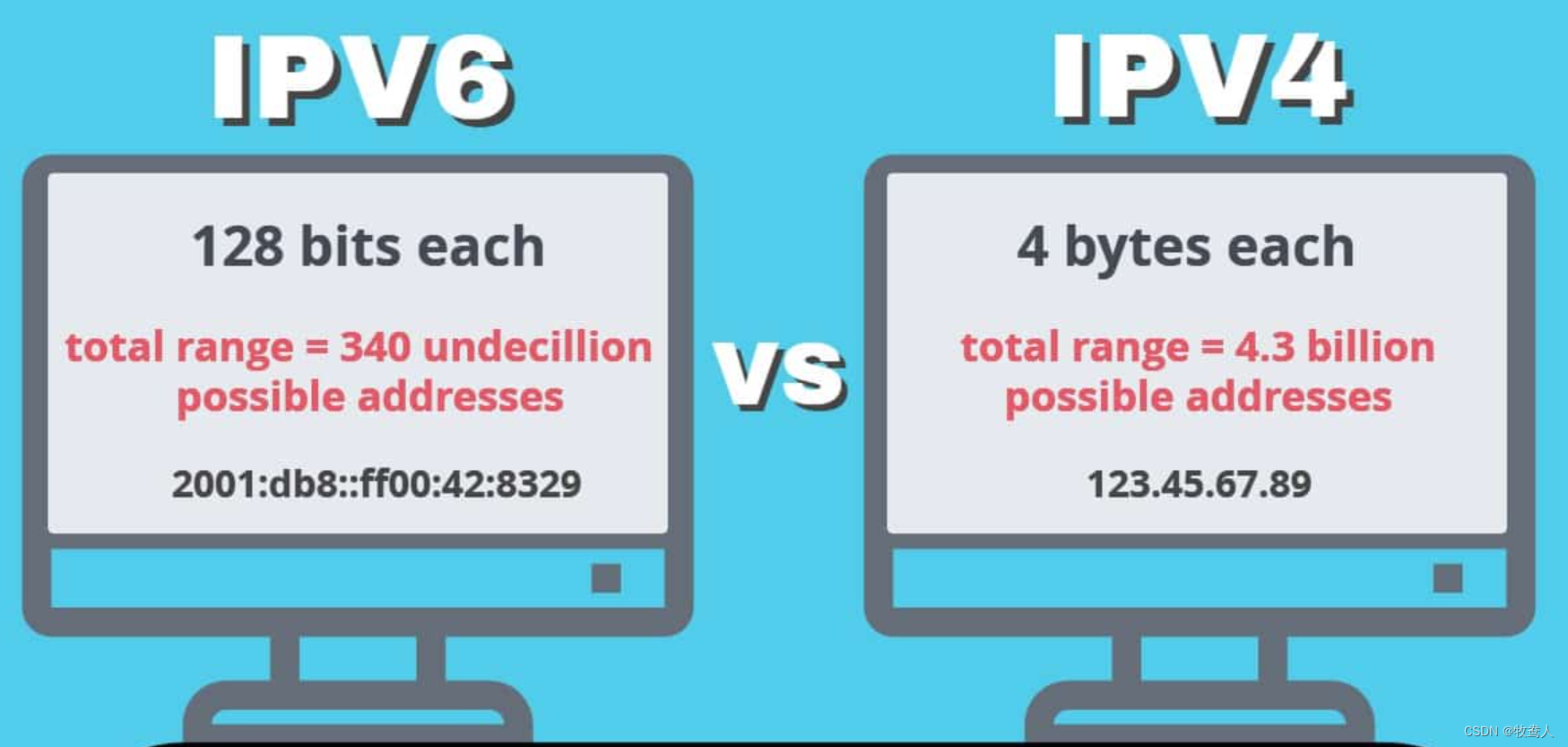

IPV6

IPv6(Internet Protocol version 6)是互联网协议的第六个版本,它是IPv4的后继版本。IPv6被设计为解决IPv4所面临的地址耗尽和其他一些限制,以适应日益增长的互联网需求。以下是有关IPv6的一些关键信息:

-

扩展地址空间:

IPv6的主要目的是扩展地址空间。IPv4使用32位地址,而IPv6采用128位地址,使得IPv6拥有巨大的地址空间,可以支持更多的设备和连接。IPv6地址的标准表示形式是8组由冒号分隔的16进制数。 -

大规模部署:

IPv6的地址空间可容纳大规模的互联网设备。这对于日益增长的互联网连接和智能设备的部署至关重要,以确保每个设备都能获得独立的全球唯一地址。 -

简化的头部格式:

IPv6头部相对于IPv4头部进行了简化,以提高路由器的处理效率。IPv6的头部长度固定为40字节,而IPv4的头部长度可变。此外,IPv6的头部还包含了一些新的字段,用于支持新的功能和扩展。 -

改进的数据包处理:

IPv6引入了一些改进的功能,以提高数据包处理的效率和安全性。例如,IPv6支持分片在源端进行,减少了路由器的处理负担和网络延迟。此外,IPv6还提供了内置的IPsec(Internet Protocol Security)支持,以实现数据包的加密和身份验证。 -

自动配置:

IPv6提供了一种称为无状态地址自动配置(SLAAC)的机制,使得主机可以自动获取IPv6地址和其他相关配置信息,而无需手动配置或依赖动态主机配置协议(DHCP)。 -

兼容性和过渡机制:

由于IPv6和IPv4是不兼容的,存在IPv4到IPv6的过渡问题。因此,IPv6定义了一些过渡机制,例如双协议栈、隧道技术和中继等,以支持IPv4和IPv6网络之间的互联和通信。

IPv6是互联网未来发展的重要方向,它的部署和采用逐渐增加,以满足日益增长的互联网连接需求和新兴的互联网应用。

IPv6的基本首部

IPv6的基本首部(Header)是IPv6数据报的固定部分,用于承载IPv6数据报的控制信息。IPv6的基本首部由以下字段组成:

-

版本(Version):

版本字段占4位,用于指示IPv6协议的版本号,其固定值为6。 -

流量类别(Traffic Class):

流量类别字段占8位,用于指示数据报的流量类别和服务质量要求。它是IPv6的一部分,类似于IPv4中的服务类型(Type of Service)字段。 -

流量标签(Flow Label):

流量标签字段占20位,用于标识具有相同流量标签的数据报应该受到相同的处理。它可以用于实现特定流量的处理要求,例如实时音视频流的优化。 -

负载长度(Payload Length):

负载长度字段占16位,指示IPv6首部之后的有效载荷(Payload)的长度,即数据报中承载的上层协议(如TCP、UDP等)的数据长度。 -

下一个首部(Next Header):

下一个首部字段占8位,指示紧随IPv6基本首部之后的下一个扩展首部或者上层协议的类型。它类似于IPv4中的协议字段,但是IPv6中将其作为一个通用字段,不仅可以指示上层协议,还可以指示扩展首部。 -

跳限制(Hop Limit):

跳限制字段占8位,用于限制IPv6数据报在网络中的最大跳数(即经过的路由器数)。类似于IPv4中的生存时间(Time to Live)字段,但是IPv6中的跳限制是按照跳数而不是时间进行计数。 -

源地址(Source Address):

源地址字段占128位,指示发送IPv6数据报的源节点的IPv6地址。 -

目标地址(Destination Address):

目标地址字段占128位,指示接收IPv6数据报的目标节点的IPv6地址。

IPv6的基本首部是每个IPv6数据报必须包含的固定部分,它提供了IPv6数据报的基本信息,以便进行数据包的路由和转发。

IPv6的地址

IPv6采用128位的地址空间,相比IPv4的32位地址空间,提供了更多的地址可用性。IPv6地址的表示采用8个16位的字段,每个字段使用四位十六进制数表示,字段之间使用冒号分隔。以下是IPv6地址的几种常见格式:

-

完整的IPv6地址:

完整的IPv6地址由8个字段组成,每个字段使用四位十六进制数表示。例如,2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。 -

简化的IPv6地址:

为了简化IPv6地址的表示,可以进行一些特定的缩写和规则。例如,连续的多个字段中的0可以省略,并用双冒号(::)表示。例如,2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334。 -

唯一本地地址(Unique Local Address,ULA):

ULA是用于本地网络的IPv6地址,类似于IPv4的私有地址。它的前缀为fd00::/8,后面的40位可以根据需要进行分配。例如,fd00🔢5678::/48。 -

链路本地地址(Link-Local Address):

链路本地地址用于在链路层范围内进行通信,每个接口都有一个链路本地地址。它的前缀为fe80::/10,后面的54位通常基于接口的物理地址生成。 -

全球单播地址(Global Unicast Address):

全球单播地址是可全球范围路由的IPv6地址。它的前缀通常由因特网注册机构(RIR)分配,后面的位用于标识具体的网络和主机。例如,2001:0db8::/32。 -

多播地址(Multicast Address):

多播地址用于一对多的通信,将数据报发送到一组特定的目标节点。IPv6多播地址的前缀为ff00::/8,后面的位用于标识特定的多播组。

除了上述地址类型,IPv6还有其他一些特殊用途的地址,如回环地址(::1),未指定地址(::),组播路由器地址(ff02::2)等。IPv6地址的分配和管理由因特网注册机构(RIR)负责,以确保地址的有效和合理分配。

从IPv4向IPv6过渡

从IPv4向IPv6的过渡是一个逐步演进的过程,旨在逐渐实现全面采用IPv6的互联网。以下是一些常见的IPv4向IPv6过渡策略和机制:

-

双协议栈(Dual Stack):

双协议栈是一种在同一设备上同时支持IPv4和IPv6协议栈的机制。这使得设备可以在IPv4和IPv6网络上运行,并根据需求选择使用适当的协议。双协议栈是过渡期内最常用的策略之一,它提供了逐步迁移的能力,同时保持对IPv4和IPv6双重支持。 -

隧道技术(Tunneling):

隧道技术通过在IPv6网络中封装IPv4数据包或在IPv4网络中封装IPv6数据包,实现IPv4和IPv6网络之间的通信。常见的隧道技术包括6to4、Teredo和ISATAP等。这些技术允许通过现有的IPv4基础设施在IPv6网络之间进行通信,为IPv6的部署提供了灵活性。 -

网络地址转换(NAT-PT):

网络地址转换(NAT-PT)是一种IPv4到IPv6地址转换技术,通过将IPv6数据报转换为IPv4数据报,或将IPv4数据报转换为IPv6数据报,实现IPv4和IPv6网络之间的互通。NAT-PT技术允许在IPv6网络中访问IPv4资源或在IPv4网络中访问IPv6资源。 -

全球IPv6过渡机制(Global IPv6 Transition Mechanism,GIM):

GIM是一种在IPv4和IPv6之间建立互通的机制,可以帮助提供全球范围内的IPv6过渡支持。它提供了一系列协议、技术和策略,用于促进IPv4到IPv6的平滑过渡,并确保在过渡期间网络的连通性和互操作性。 -

逐步部署和推广:

IPv6过渡也需要逐步的部署和推广。这涉及到互联网服务提供商、网络运营商、企业和个人的共同努力。逐步增加对IPv6的支持和采用,逐渐减少对IPv4的依赖,是实现IPv4向IPv6过渡的关键。

IPv4向IPv6的过渡是一个全球性的挑战,需要各方共同合作和努力推动。通过以上策略和机制的使用,可以实现逐步迁移和过渡,以满足日益增长的互联网连接需求,并逐渐实现全面采用IPv6的互联网。

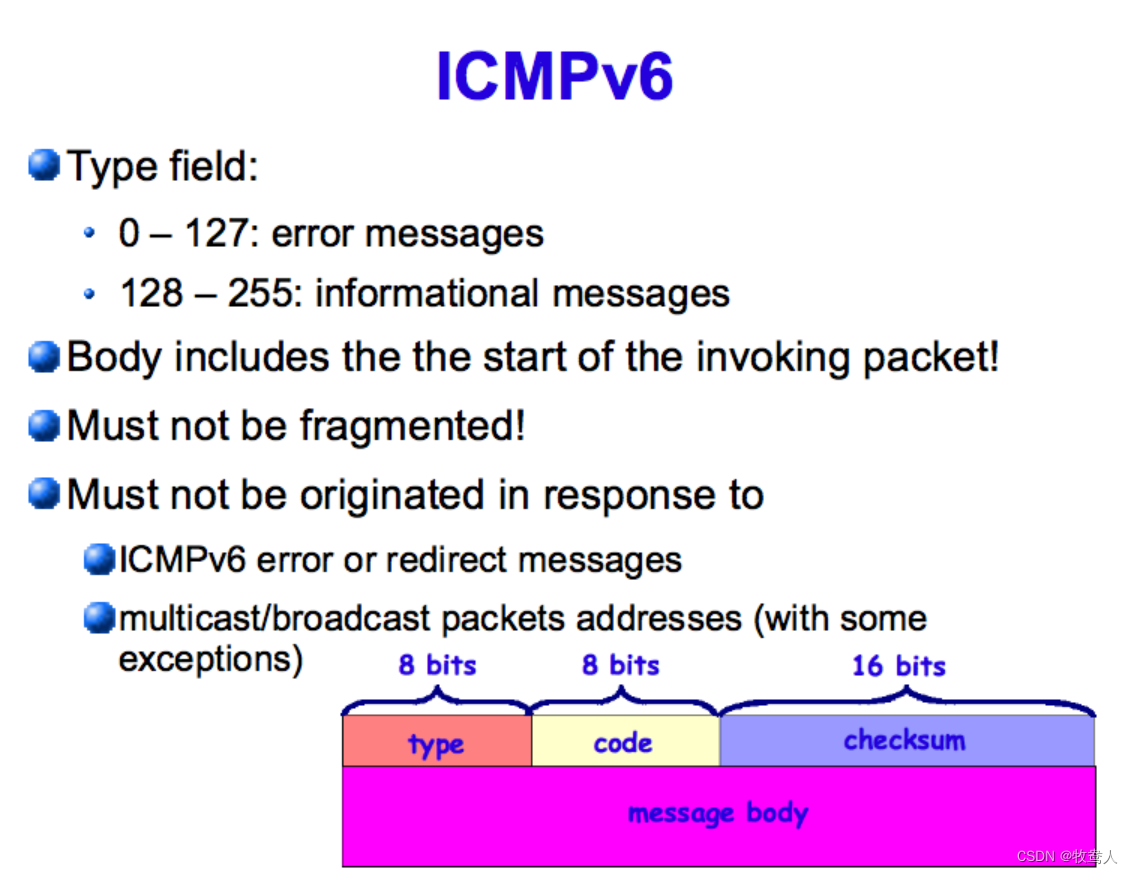

ICMPv6

ICMPv6(Internet Control Message Protocol version 6)是IPv6网络中的控制消息协议。它是IPv6对应于IPv4中的ICMP协议的版本。ICMPv6用于在IPv6网络中传递网络控制信息、错误报告和诊断信息。

ICMPv6在IPv6网络中具有以下几个重要的功能和应用:

-

邻居发现(Neighbor Discovery):

邻居发现是IPv6网络中的一项重要功能,用于在本地链路上确定相邻节点的IPv6地址和链路层地址(MAC地址)的映射关系。ICMPv6中的邻居发现消息,如邻居请求(Neighbor Solicitation)和邻居通告(Neighbor Advertisement),用于执行邻居发现过程。 -

路由器通告(Router Advertisement):

路由器通告是IPv6网络中的一项功能,用于将路由器的存在和配置信息传递给连接到网络的主机。路由器通过发送ICMPv6的路由器通告消息,如路由器通告(Router Advertisement)和路由器重定向(Router Redirect),向主机提供网络配置和路由信息。 -

错误报告和排错(Error Reporting and Troubleshooting):

ICMPv6用于在IPv6网络中传递错误报告和排错信息。例如,当数据包无法到达目的地时,中间路由器会生成ICMPv6的目标不可达(Destination Unreachable)消息,将错误信息返回给发送方。 -

组播组管理(Multicast Group Management):

ICMPv6提供了一些消息类型,用于在IPv6网络中管理组播组的成员关系。例如,组播组成员请求(Multicast Listener Query)和组播组成员通告(Multicast Listener Report)等消息用于加入或离开组播组。 -

路径MTU发现(Path MTU Discovery):

路径MTU发现是一种机制,用于确定在发送数据时的最大传输单元(Maximum Transmission Unit,MTU),以避免分片和数据包的丢失。ICMPv6中的分组太大(Packet Too Big)消息用于通知发送方减小数据包的大小,以适应路径上的较小MTU。

ICMPv6在IPv6网络中扮演着重要的角色,用于支持网络的正常运行、配置和故障排除。它提供了与IPv6协议相关的控制消息和机制,确保数据包的可达性、邻居关系的建立和维护,并提供错误报告和网络诊断功能。

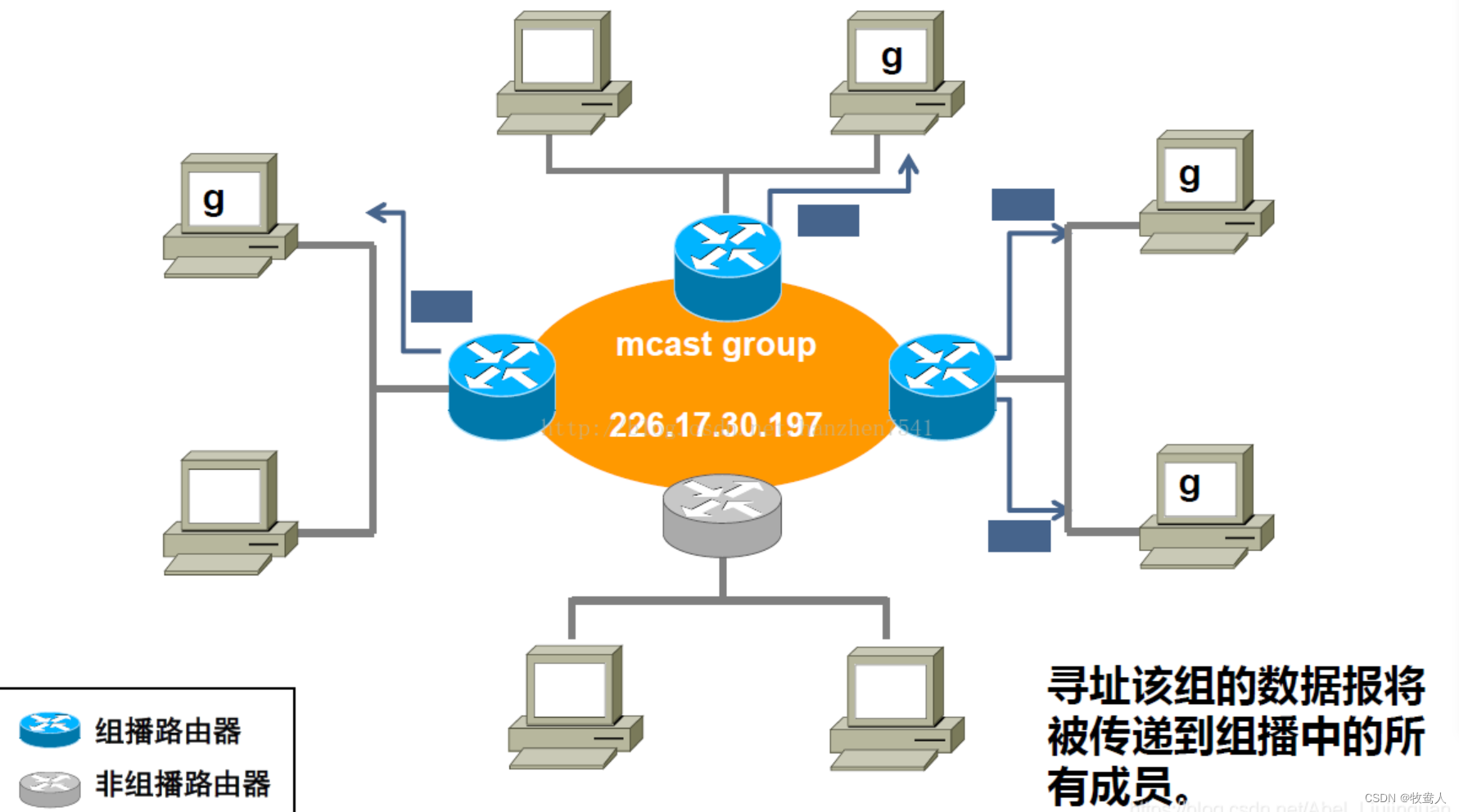

IP多播

IP多播(IP Multicast)是一种网络通信技术,用于在IPv4和IPv6网络中实现一对多的数据传输。它允许一个发送者将数据报发送给一个组播组中的多个接收者,而不需要单独发送给每个接收者。

在IP多播中,发送者使用特定的组播地址作为目标地址来发送数据报,而组播组中的接收者可以通过加入相同的组播组来接收这些数据报。组播地址是一种特殊的IP地址,用于标识特定的组播组。

IP多播具有以下特点:

-

一对多通信:一个发送者可以同时发送数据给一个组播组中的多个接收者。

-

组播地址:使用特定的组播地址作为目标地址来标识组播组。

-

动态成员管理:接收者可以通过加入或离开组播组来控制是否接收组播数据。

-

路由器支持:路由器负责在网络中传递组播数据,使用组播路由协议来学习和维护组播组的成员关系。

IP多播在许多应用场景中发挥重要作用,特别是在流媒体传输、视频会议、在线游戏、分布式应用等需要将数据同时传输给多个接收者的场景中。它可以减少网络流量和资源占用,提供高效的一对多通信解决方案。

IP多播的基本概念

IP多播(IP Multicast)是一种在IPv4和IPv6网络中实现一对多通信的技术。它允许一个发送者将数据报发送给一组特定的目标节点,而不是单独发送给每个接收者。

下面是IP多播的基本概念:

-

组播地址(Multicast Address):

组播地址是用于标识多播组的特殊IP地址。在IPv4中,组播地址范围是224.0.0.0到239.255.255.255。在IPv6中,组播地址以ff00::/8开头。 -

组播组(Multicast Group):

组播组是一组具有相同组播地址的接收者节点。发送者使用组播地址作为目标地址来发送数据报,而组播组中的接收者可以同时接收这些数据报。 -

组播成员(Multicast Member):

组播成员是加入组播组的节点,它们可以接收组播组的数据报。一个节点可以同时加入多个组播组。 -

路由器的组播转发:

路由器在多播网络中起到关键作用,负责转发多播数据报。它们使用组播路由协议(如PIM、IGMPv3、MLDv2等)来学习组播组成员信息,并根据需要将数据报转发到适当的接口。 -

IGMP(Internet Group Management Protocol):

IGMP是IPv4网络中用于管理组播组成员的协议。它允许主机加入和离开组播组,并向网络中的路由器提供组播组成员信息。 -

MLD(Multicast Listener Discovery):

MLD是IPv6网络中用于管理组播组成员的协议。类似于IPv4中的IGMP,它允许主机加入和离开组播组,并向网络中的路由器提供组播组成员信息。

IP多播在许多应用中发挥重要作用,如实时视频和音频传输、流媒体服务、跨网络的数据同步和分发等。它提供了一种高效的一对多通信方式,能够节省带宽和资源,并提供实时的、可靠的数据传输。

在局域网上进行硬件多播

在局域网上进行硬件多播是指在局域网内部使用硬件地址(MAC地址)进行多播通信。与IP多播不同,硬件多播是基于局域网中设备的硬件地址来实现的,而不涉及IP地址。

在局域网上进行硬件多播通常涉及以下步骤:

-

定义多播MAC地址:

在硬件多播中,需要定义一个特殊的多播MAC地址。这个MAC地址是专门为多播通信保留的,类似于IPv4和IPv6中的多播地址。 -

加入多播组:

在局域网中,设备可以通过加入特定的多播组来接收多播消息。设备会使用特殊的多播MAC地址作为目标地址发送数据,而局域网上加入了该多播组的设备将能够接收到这些数据。 -

路由器的处理:

局域网上的路由器通常不会处理硬件多播消息。硬件多播通信限定在局域网内部,不会跨越路由器。

硬件多播通常用于一些特定的局域网应用,如局域网内的多播视频传输、设备发现和配置等。它通过直接使用设备的硬件地址来实现多播通信,无需涉及IP协议。然而,需要注意的是,硬件多播通信是局限于特定局域网内的,无法跨越不同的局域网进行通信。

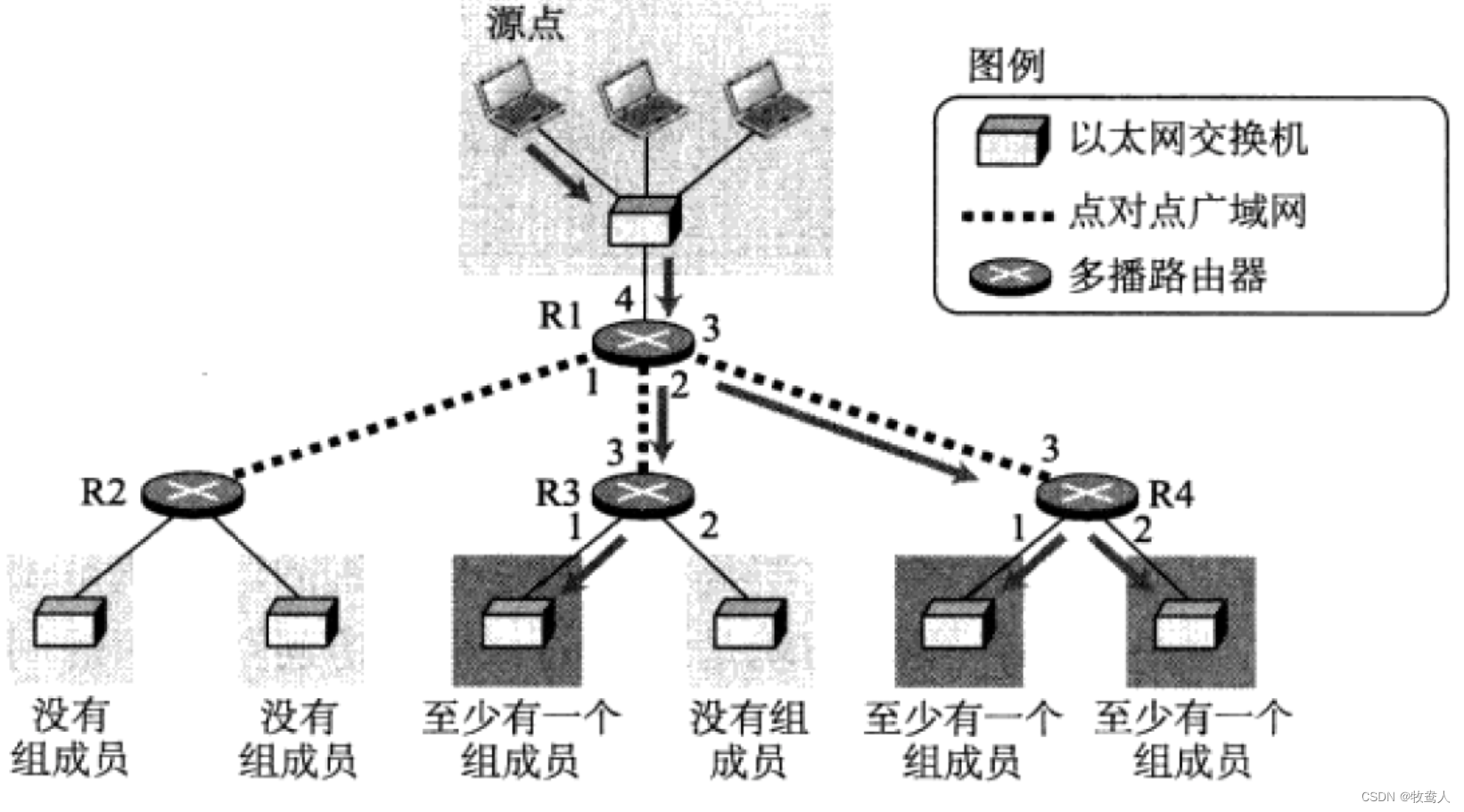

网际组管理协议IGMP和多播路由选择协议

网际组管理协议(IGMP,Internet Group Management Protocol)和多播路由选择协议(如PIM,Protocol Independent Multicast)是与IP多播相关的两个协议。

-

IGMP(Internet Group Management Protocol):

IGMP是一种用于IPv4网络的协议,用于管理组播组的成员关系。它允许主机加入和离开组播组,并向网络中的路由器提供组播组成员信息。主机通过发送特定的IGMP报文来表明它们对组播组的兴趣和参与。路由器则使用IGMP报文来了解哪些主机是组播组的成员,以便有效地进行组播数据的转发。 -

多播路由选择协议(如PIM,Protocol Independent Multicast):

多播路由选择协议用于在网络中传递组播数据。它使路由器能够学习和维护组播组的成员关系,并根据需要转发组播数据。有几种多播路由选择协议可用,包括PIM-DM(Dense Mode)、PIM-SM(Sparse Mode)和PIM-SSM(Source-Specific Multicast)。这些协议允许路由器建立多播树状结构,以确定数据传输的最佳路径和转发方式。

IGMP和多播路由选择协议通常一起使用,以支持IPv4网络中的IP多播。IGMP用于管理主机的组播组成员关系,而多播路由选择协议用于路由器之间的组播数据转发。通过这两个协议的配合,可以实现有效的一对多通信,并确保组播数据仅发送到相关的成员节点。在IPv6网络中,类似的功能由MLD(Multicast Listener Discovery)和多播路由选择协议(如PIM6)提供。

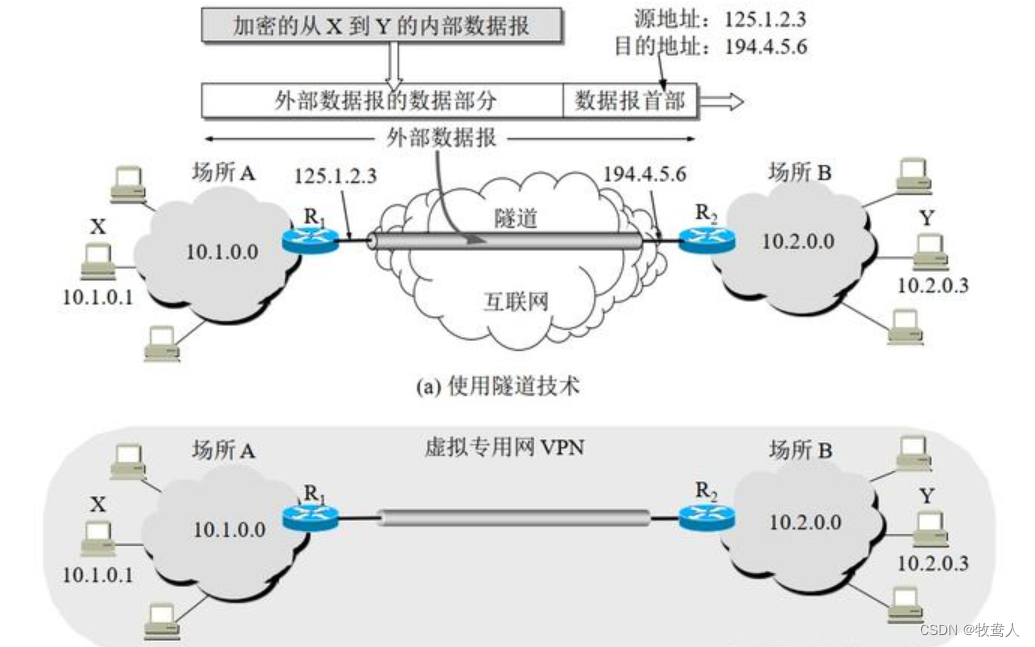

虚拟专用网VPN和网络地址转换NAT

虚拟专用网(Virtual Private Network,VPN)和网络地址转换(Network Address Translation,NAT)是两种常见的网络技术,用于不同的目的。

-

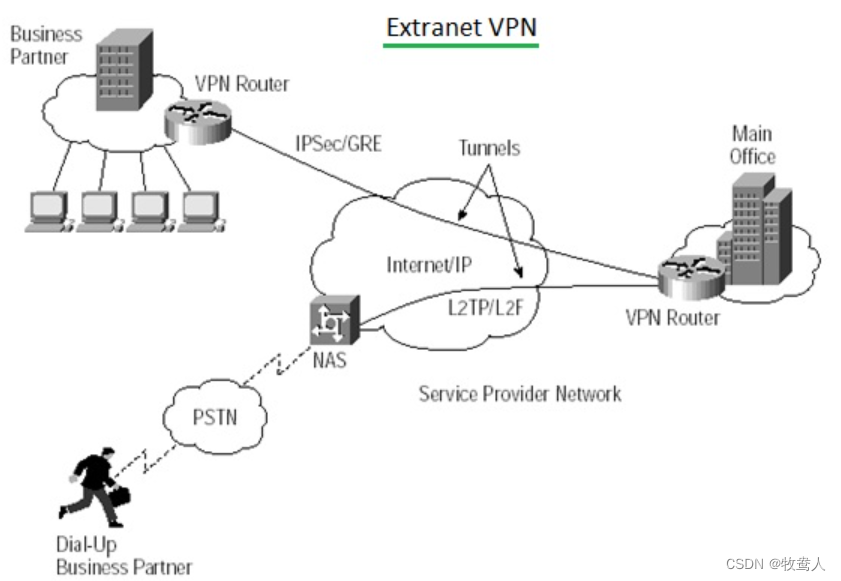

虚拟专用网(VPN):

VPN是一种通过公共网络(如Internet)建立安全连接的技术,用于在不安全的网络上创建一个加密的、私密的通信通道。它允许远程用户或远程办公地点与私有网络进行安全通信,并访问私有网络中的资源。VPN通过使用加密和身份验证等安全机制,确保通信的机密性和完整性。常见的VPN协议包括IPSec(Internet Protocol Security)、OpenVPN、PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)等。 -

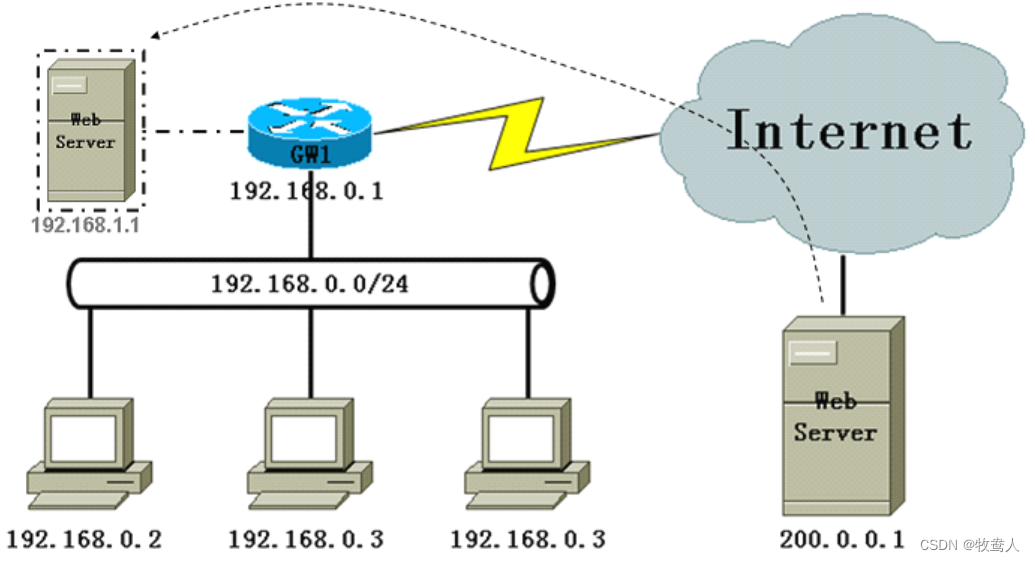

网络地址转换(NAT):

NAT是一种网络地址转换技术,用于将私有IP地址转换为公共IP地址,以实现局域网内的多个设备共享一个或多个公共IP地址。在NAT中,路由器在私有网络和公共网络之间充当中介,负责将内部设备的私有IP地址转换为公共IP地址,以便与公共网络进行通信。这允许在有限的IP地址资源下更有效地使用IP地址。NAT还可以提供一定的安全性,因为它隐藏了内部网络的细节,使内部设备对外部网络不可见。

虚拟专用网(VPN)主要用于建立安全的远程访问连接,使用户能够远程连接到私有网络,并通过加密保护通信的安全性。而网络地址转换(NAT)用于在私有网络和公共网络之间进行IP地址转换,实现多个设备共享有限的公共IP地址,以便连接到互联网。

尽管VPN和NAT是不同的技术,但它们在网络中扮演着不同的角色,并在不同的应用场景中发挥重要作用。

虚拟专用网(Virtual Private Network,VPN)和网络地址转换(Network Address Translation,NAT)是两种不同的网络技术,具有不同的原理和功能。

-

虚拟专用网(VPN)原理:

VPN的原理是通过在公共网络上创建一个加密的、私密的通信通道,使远程用户或远程办公地点能够安全地访问私有网络资源。VPN使用了以下主要的原理和技术:-

隧道建立:VPN通过在公共网络上建立安全的隧道,将数据从发送方传输到接收方。这些隧道使用加密协议(如IPSec)来确保数据的机密性和完整性。

-

加密和解密:在VPN隧道中传输的数据会被加密,以防止未经授权的访问和窃听。接收方使用相同的加密算法和密钥对数据进行解密。

-

身份验证:为了确保只有授权用户可以访问VPN,身份验证机制通常会用于验证用户的身份。这可以包括用户名和密码、数字证书或其他身份验证方法。

-

VPN网关:VPN网关是连接公共网络和私有网络的设备,它处理加密和解密、隧道建立和用户身份验证等功能。VPN客户端连接到VPN网关以建立安全的通信通道。

-

-

网络地址转换(NAT)原理:

NAT的原理是将私有IP地址转换为公共IP地址,以实现局域网内的多个设备共享有限的公共IP地址。NAT使用了以下主要的原理和技术:-

IP地址转换:当私有网络中的设备与公共网络通信时,NAT路由器会将内部设备的私有IP地址转换为公共IP地址。这允许多个设备使用同一个公共IP地址与外部网络通信。

-

端口映射:除了IP地址转换,NAT还可以进行端口映射。它会将内部设备的私有IP地址和端口映射到路由器的公共IP地址和唯一端口上,以实现多个设备共享单个公共IP地址的能力。

-

连接追踪:NAT路由器会维护一个连接追踪表,跟踪内部设备与外部网络的通信会话。它会将外部网络返回的数据包正确地转发给相应的内部设备。

-

网络地址和端口转换:NAT可以执行网络地址转换(NAT)和端口转换(PAT)。NAT会将内部设备的私有IP地址映射到公共IP地址,而PAT还会在此基础上映射端口号。

-

通过虚拟专用网(VPN),用户可以在公共网络上建立一个加密的通信隧道,安全地访问私有网络资源。而网络地址转换(NAT)则允许多个设备在局域网中共享有限的公共IP地址,将私有IP地址转换为公共IP地址以进行外部网络通信。这两种技术在不同的场景中起到了不同的作用,提供了网络连接的安全性和灵活性。

虚拟专用网VPN

虚拟专用网(Virtual Private Network,VPN)是一种通过公共网络(如Internet)建立安全连接的技术,用于创建一个加密的、私密的通信通道,使远程用户或远程办公地点能够安全地访问私有网络资源。

VPN的工作原理如下:

-

隧道建立:

VPN使用隧道(Tunnel)来在公共网络上传输数据。隧道是一种加密的通信管道,将数据从发送方传输到接收方。建立隧道的过程通常涉及以下步骤:-

身份验证:连接到VPN的用户或设备需要进行身份验证,以确保只有授权的用户可以访问私有网络。这可以包括用户名和密码、数字证书等身份验证方法。

-

安全协议:VPN使用安全协议(如IPSec,SSL/TLS等)来加密隧道中的数据,以保证数据的机密性和完整性。

-

-

数据加密和解密:

在VPN隧道中传输的数据会被加密,以防止未经授权的访问和窃听。发送方使用加密算法将数据加密,接收方使用相同的加密算法和密钥对数据进行解密。常用的加密算法包括AES(Advanced Encryption Standard)、DES(Data Encryption Standard)等。 -

数据传输:

一旦隧道建立并加密设置完成,数据可以通过VPN隧道安全地传输。VPN客户端将数据包装在加密的隧道中,然后在公共网络上传输到VPN服务器。VPN服务器解密数据并将其发送到目标设备或目标网络。

VPN的优势包括:

-

安全性:通过使用加密协议和身份验证,VPN提供了对数据的保护,防止未经授权的访问和窃听。

-

远程访问:VPN允许远程用户或远程办公地点通过公共网络安全地访问私有网络资源,如文件、应用程序、数据库等。

-

绕过地理限制:通过连接到位于其他地理位置的VPN服务器,用户可以绕过地理限制访问特定地区的受限内容。

-

匿名性:通过连接到VPN服务器,用户的真实IP地址被隐藏,提供一定程度的匿名性。

常见的VPN协议包括IPSec(Internet Protocol Security)、OpenVPN、PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)等。这些协议可以在不同的设备上使用,如计算机、智能手机、路由器等。

网络地址转换NAT

网络地址转换(Network Address Translation,NAT)是一种常见的网络技术,用于将私有IP地址转换为公共IP地址,以实现局域网内的多个设备共享有限的公共IP地址。

NAT的工作原理如下:

-

IP地址转换:

当内部设备(位于局域网中)要与外部网络通信时,NAT路由器会将内部设备的私有IP地址转换为公共IP地址。这样,在公共网络中,只会看到NAT路由器的公共IP地址,而不会直接暴露内部设备的私有IP地址。 -

端口映射:

NAT还可以执行端口映射,将内部设备的私有IP地址和端口映射到NAT路由器的公共IP地址和唯一端口上。这样,多个设备可以共享同一个公共IP地址,并通过不同的端口号进行区分。这种方式称为网络地址和端口转换(Network Address and Port Translation,NAPT)或端口地址转换(PAT)。 -

连接追踪:

NAT路由器维护一个连接追踪表,跟踪内部设备与外部网络的通信会话。当外部网络返回数据包时,NAT路由器会根据连接追踪表将数据包正确地转发给相应的内部设备。

NAT的主要优点包括:

-

IP地址共享:通过NAT,多个设备可以使用同一个公共IP地址与外部网络通信,有效利用有限的公共IP地址资源。

-

隐藏内部网络结构:NAT将内部设备的私有IP地址转换为公共IP地址,隐藏了内部网络的细节,提高了网络的安全性。

-

灵活性:NAT允许在内部网络中使用私有IP地址范围,而无需分配公共IP地址给每个设备。这样,内部网络的IP地址规划更加灵活。

-

保护内部网络:由于内部设备的私有IP地址不直接暴露在公共网络中,NAT提供了一定程度的防火墙功能,保护内部网络免受外部网络的直接攻击。

然而,NAT也有一些限制和局限性。例如,它可以引起一些应用层协议的兼容性问题,特定的应用程序可能需要进行额外的配置或使用特殊的技术来穿越NAT。此外,NAT还可能引入一定的网络延迟和性能损耗。

总之,NAT是一种常见的网络技术,用于将私有IP地址转换为公共IP地址,实现局域网内的多个设备共享有限的公共IP地址,提高网络的安全性和灵活性。

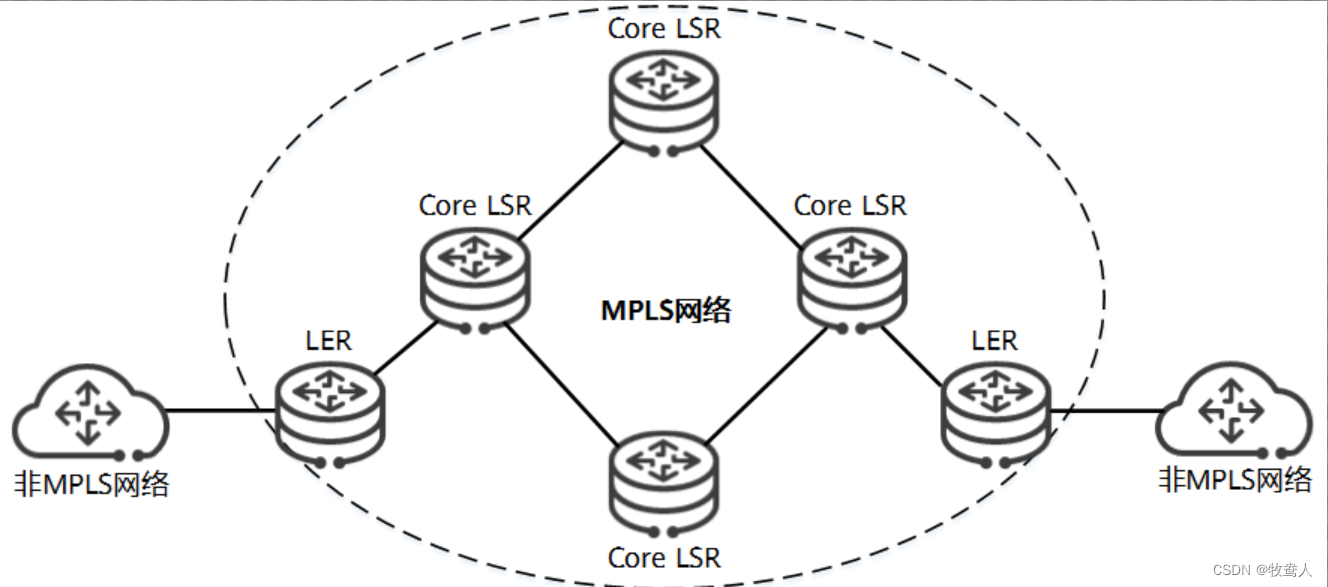

多协议标记交换MPLS

多协议标记交换(Multiprotocol Label Switching,MPLS)是一种用于高效转发数据包的网络技术,常用于广域网(WAN)和互联网服务提供商(ISP)网络中。MPLS通过在数据包的头部添加标签(Label),将数据包从发送端点转发到接收端点。

MPLS的优势包括:

-

提高转发效率:MPLS采用基于标签的转发方式,减少了对目的IP地址的查找和解析,提高了转发速度和网络性能。

-

支持服务质量(Quality of Service,QoS):通过在标签中包含QoS信息,MPLS可以对不同的数据流进行优先级和带宽分配,以满足特定应用的服务质量需求。

-

路由灵活性:MPLS可以根据业务需求灵活地定义路由策略,并实现灵活的流量工程和路径控制。

-

跨越多种网络技术:MPLS可以跨越多种网络技术,包括以太网、SONET/SDH、ATM等,提供统一的转发机制。

MPLS(Multiprotocol Label Switching)的特点包括:

-

基于标签的转发:MPLS使用标签来标识和转发数据包,而不是仅依赖目的IP地址。这种基于标签的转发方式使得转发更加高效和快速。

-

路由灵活性:MPLS提供了灵活的路由策略定义和路径控制能力。它可以根据业务需求和服务质量要求,实现流量工程、优先级分配等功能。

-

服务质量支持:通过在标签中包含服务质量(Quality of Service,QoS)信息,MPLS可以对不同的数据流进行优先级和带宽分配,确保关键应用的性能和服务质量。

-

跨越多种网络技术:MPLS可以跨越以太网、SONET/SDH、ATM等多种网络技术,提供统一的转发机制。这种特性使得MPLS在不同类型的网络环境中都能有效地部署和使用。

-

可扩展性:MPLS的体系结构设计具有良好的可扩展性,可以支持大规模的网络部署,并且能够适应不断增长的网络需求。

-

安全性:MPLS提供了一定程度的安全性,通过隧道和加密技术,保护数据在传输过程中的机密性和完整性。

-

故障恢复能力:MPLS具有快速的故障检测和恢复能力。当网络中出现链路故障或节点故障时,MPLS可以快速切换路径,保证数据的连通性和可靠性。

-

管理和运维简化:MPLS提供了统一的管理和运维接口,使网络管理员能够更方便地监控和管理网络,简化了网络管理的复杂性。

综上所述,MPLS具有高效、灵活、可靠和可管理的特点,使其成为广域网和互联网服务提供商网络中常用的技术。MPLS在广域网和互联网服务提供商网络中广泛应用,用于实现虚拟专用网(VPN)、流量工程、多服务网络等。它提供了更高效、灵活和可靠的数据包转发机制,促进了网络的性能和可管理性。

MPLS的工作原理

MPLS(Multiprotocol Label Switching)的工作原理如下:

-

标签分配:在MPLS网络中,每个路由器为数据包分配一个唯一的标签。这个标签通常是固定长度的,例如20位或32位,可以在数据包头部中进行添加。

-

标签压栈:当数据包进入MPLS网络的边界路由器时,该路由器会将一个或多个标签添加到数据包的头部,形成一个标签栈。每个标签都有特定的意义,代表了数据包的转发路径和处理要求。

-

标签交换:在MPLS网络中,每个路由器根据标签信息对数据包进行转发决策。路由器使用标签交换表(Label Forwarding Information Base,LFIB)来确定数据包的下一跳路由器和出接口。

-

标签弹出:当数据包到达目标节点时,该节点会逐层弹出标签,以获取原始的数据包内容。每个路由器根据标签栈中的信息进行相应的操作,可能是转发数据包、修改标签或丢弃数据包。

-

标签传递:在MPLS网络中,数据包的转发是基于标签的。路由器根据数据包头部的标签来进行转发决策,而不是仅仅根据目的IP地址。

-

端到端转发:通过在标签中添加和修改信息,MPLS可以实现端到端的路径控制和流量工程。数据包在网络中根据标签的转发路径进行传输,可以经过多个中间节点,每个节点根据标签信息进行相应的操作。

-

连接状态维护:MPLS网络中的路由器维护连接状态和标签信息的数据库,以确保数据包在网络中正确转发和交付。

通过以上的工作原理,MPLS实现了高效的数据包转发和路由选择,提供了灵活的流量工程和路径控制,同时具备快速的故障检测和恢复能力。这使得MPLS成为广域网和互联网服务提供商网络中的重要技术。

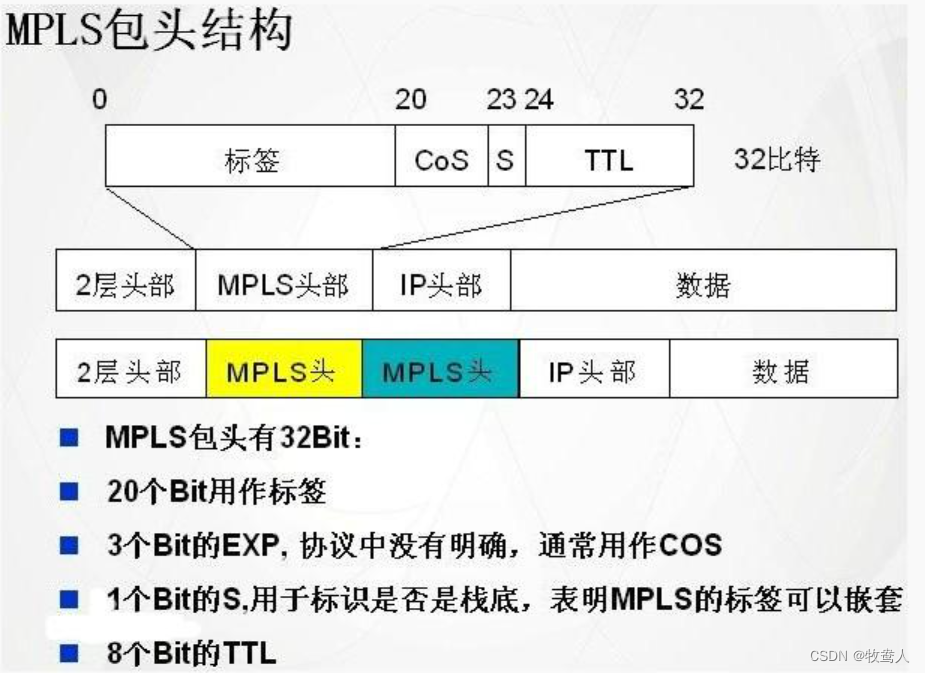

MPLS首部的位置与格式

MPLS(Multiprotocol Label Switching)的首部位于数据包的头部,其格式如下:

| Position | Field | Format |

|---|---|---|

| 0-19 | Label | 20 bits |

| 20-31 | Experimental | 3 bits |

| 32 | Bottom of Stack | 1 bit |

| 33-39 | Time to Live | 7 bits |

| 40-47 | Protocol | 8 bits |

| 48-95 | Source IP | 48 bits |

| 96-143 | Destination IP | 48 bits |

MPLS首部的字段包括:

-

Label(20位):标签字段是MPLS首部的核心,用于标识数据包的转发路径。每个路由器根据标签来确定数据包的下一跳路由器和出接口。

-

Experimental(3位):实验字段用于传递实验性信息,例如服务质量(QoS)参数等。它可以用于特定的应用或网络实验。

-

Bottom of Stack(1位):指示标签栈的底部。当该字段为1时,表示当前标签是栈的最后一个标签;当该字段为0时,表示还有更多的标签在栈中。

-

Time to Live(8位):类似于IPv4首部中的生存时间字段,用于控制数据包在网络中的生命周期。

-

Protocol(8位):指示数据包载荷的协议类型,例如IPv4、IPv6等。

-

Source IP(32位):源IP地址字段,指示数据包的源IP地址。

-

Destination IP(32位):目标IP地址字段,指示数据包的目标IP地址。

MPLS首部的长度固定为32字节。首部中的字段信息提供了路由器进行转发和路径选择所需的关键信息。

总结

在本文中,我们讨论了网络层及其在现代社会中的作用。我们探讨了网络层提供的两种服务,即面向连接的服务和无连接的服务,以及它们在网络通信中的作用和适用场景。

我描述了一些与网络层相关的重要协议和概念,包括网络层协议IP、虚拟互连网络、地址解析协议ARP、ICMP协议、IP数据报的格式、路由选择协议、子网划分、网络地址转换NAT等。

此外,我还描述了IPv6的基本首部、地址和过渡方法,以及MPLS和其工作原理。我们还讨论了IP多播、虚拟专用网VPN、多协议标记交换MPLS等相关概念和技术。

这篇文章涵盖了网络层的多个方面和相关技术,希望对您有所帮助!

习题

-

网络层在现代社会中的作用是什么?举例说明其重要性。

-

简要描述网络层提供的两种服务,并解释它们的作用。

-

什么是CIDR(构造超网)?解释其在网络寻址中的优势。

-

解释地址解析协议ARP的作用和工作原理。

-

描述一下IP数据报的格式,并解释每个字段的作用。

-

简要描述IP多播的基本概念和应用场景。

-

介绍一种常用的路由选择协议,并解释其工作原理。

-

什么是虚拟专用网VPN?简要描述其工作原理和优势。

-

解释网络地址转换NAT的原理和应用。

-

简要描述多协议标记交换MPLS的特点和工作原理。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)