[论文阅读] 告别“数量为王”:双轨道会议模型+LS,破解AI时代学术交流困局

摘要 当前学术会议面临投稿泛滥、评审压力大、研究者被动参与等问题,生成式AI进一步加剧了"数量膨胀但质量下滑"的困境。Daniel Russo和Margaret-Anne Storey提出创新解决方案:采用"解放结构"(LS)引导技术,构建"创造轨+分享轨"的双轨道会议模型。创造轨通过LS技术(如1-2-4-All)激发新研究思路并组建协

告别“数量为王”:双轨道会议模型+LS,破解AI时代学术交流困局

论文信息

| 信息类别 | 具体内容 |

|---|---|

| 论文原标题 | From Passive to Participatory: How Liberating Structures Can Revolutionize Our Conferences |

| 主要作者及机构 | 1. Daniel Russo(丹麦奥尔堡大学计算机科学系,daniel.russo@cs.aau.dk) 2. Margaret-Anne Storey(加拿大维多利亚大学计算机科学系,mstorey@uvic.ca) |

| APA引文格式 | Russo, D., & Storey, M.-A. (2025). From passive to participatory: How liberating structures can revolutionize our conferences. Journal of the ACM, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.1145/3765705 |

| 发表信息 | 2025年1月发表;预印本 arXiv:2509.07046v1 [cs.CY](2025年9月8日) |

一段话总结

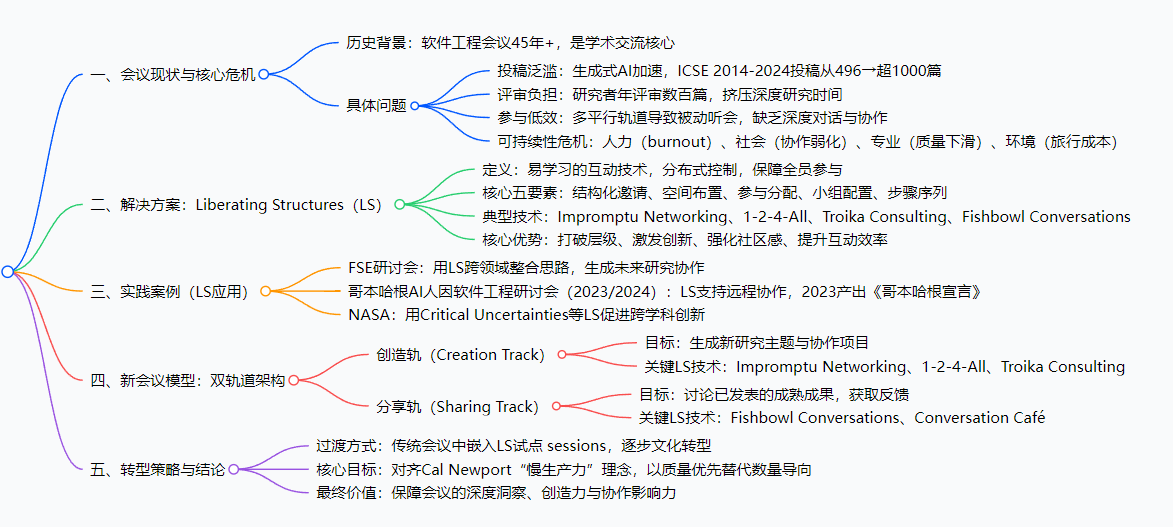

当前学术会议面临投稿泛滥(如ICSE会议投稿从2014年496篇增至2024年超1000篇)、评审负担过重、研究者被动参与导致深度交流缺失的危机,生成式AI进一步加剧“数量膨胀但质量下滑”的问题,还引发研究者 burnout、协作弱化等可持续性困境;为此,Daniel Russo与Margaret-Anne Storey提出以“解放结构(LS)”——一套促进全员平等协作的引导技术——为核心,构建“创造轨(用LS生成新研究思路)+分享轨(用LS讨论成熟成果)”的双轨道会议模型,并建议通过试点逐步过渡,最终推动会议从“数量导向”转向“质量优先”,确保AI时代学术交流的深度、创新与协作价值。

思维导图

研究背景

学术会议就像软件工程领域的“知识集市”——45年来,研究者们在这里分享新发现、碰撞新思路,是推动学科进步的核心平台。但最近几年,这个“集市”慢慢变了味:

首先是“摊位泛滥”。以前集市里的“摊位(论文)”还能仔细逛,现在生成式AI成了“快速造摊机”,论文数量蹭蹭涨。比如领域顶会ICSE,2014年才收到496篇投稿,2024年直接破了1000篇,翻了一倍多。投稿多了,“检票员(评审)”就惨了——有研究者一年要评几百篇论文,白天开会听报告,晚上还得回酒店改自己的论文、评别人的稿,根本没空想“怎么把研究做深”。

然后是“逛集体验差”。为了装下更多摊位,集市拆成了好几个平行“巷子(轨道)”,研究者一会儿跑到这条巷听两句,一会儿跑到那条巷看两眼,只能“走马观花”。很多人听报告时还在赶论文、回邮件,根本没法和摊主(报告者)深入聊;散会后也没交到几个能合作的朋友,更别说碰撞出新产品(新研究)了。

最后是“集市难以为继”。长期“赶摊+检票”让研究者累到 burnout(职业倦怠),就像一直转的陀螺停不下来;年轻研究者看到这场景,都不敢来集市了;更别说大家为了来赶集,坐飞机、住酒店,还会给环境添负担。

简单说,现在的学术会议就像一场“只拼数量不拼质量”的内卷大赛——论文越写越多,真正有价值的交流却越来越少。这时候,我们急需一套新规则,让这个“知识集市”重新回到“交流、创新、协作”的初心。

创新点

这篇论文的亮点不是空喊“要改革会议”,而是给了具体、可落地的“工具+方案”,核心创新有3个:

-

用“解放结构(LS)”破解“互动难”:不像很多建议只说“要多互动”,论文直接拿出LS这套“互动说明书”——明确了每个互动环节的“邀请话术、座位怎么摆、谁来发言、分几组、步骤怎么走”,比如“Impromptu Networking”让大家2分钟换一个搭档聊问题,快速收集多元观点,确保每个人都能说话,而不是只听大佬讲。

-

“双轨道模型”区分“造新”和“分享”:以前会议又要“晒成熟成果”又要“聊新想法”,混在一起效率低。论文把会议拆成两条线:“创造轨”专门用LS brainstorm新研究方向、组队做项目;“分享轨”专门用LS讨论已发表的好成果,帮成果找到更多应用场景。两条轨道互补,既解决了“新想法没地方孵”,又解决了“好成果没人深聊”。

-

“渐进式转型”不硬碰现有规则:很多改革建议因为和现有学术评价体系(比如学校看你有没有在顶会发论文)冲突,推不动。这篇论文很务实:先在传统会议里插几个LS试点环节,让大家先体验“互动的好处”;等大家习惯了,再慢慢调整评价标准——不再只看“发了多少篇”,而是看“你在会议上带动了多少协作、产出了多少有价值的想法”,降低了改革的阻力。

研究方法和思路

论文的研究思路很清晰,像“诊断病情→开药方→找病例验证→给用药步骤”,具体拆解如下:

步骤1:诊断会议现状(找问题)

- 做法:结合数据(如ICSE投稿量变化)和现象(研究者 burnout、被动听会),从“人力、社会、专业、环境”四个维度,说清楚当前会议的“病在哪”。

- 目的:证明“改革的必要性”,不是凭空找茬。

步骤2:拿出“药方”——解放结构(LS)

- 拆解LS的“配方”:明确LS的5个核心要素(结构化邀请、空间布置、参与分配、小组配置、步骤序列),比如“结构化邀请”要先抛具体问题(如“AI融入软件工程的最大挑战是什么”),而不是泛泛地“大家随便聊”。

- 给出“用药示例”:介绍3种常用LS技术的用法,比如“1-2-4-All”:1个人先想1分钟→2个人聊2分钟→4个人汇总→最后全员分享,确保想法从个人到集体逐步深化。

步骤3:设计“治疗方案”——双轨道会议模型

- 设计“创造轨”流程:

- 用LS技术(如1-2-4-All)让参与者提出自己关心的研究问题;

- 分组讨论,把相似问题整合,形成几个核心研究方向;

- 感兴趣的人组队,约定会后远程协作推进,下次会议汇报进度。

- 设计“分享轨”流程:

- 筛选已发表的高质量论文(如期刊/顶会成果);

- 用LS技术(如Fishbowl Conversations)让报告者和听众围坐讨论,听众可以随时加入“内圈”发言,避免“报告者讲完就散”;

- 收集对成果的改进建议,帮成果落地或延伸新研究。

步骤4:找“病例”验证效果

- 做法:列举3个真实案例——FSE研讨会用LS整合跨领域思路、哥本哈根研讨会用LS产出《哥本哈根宣言》、NASA用LS做跨学科创新,证明LS和双轨道的可行性。

- 目的:让方案不只是理论,而是有实际案例支撑。

步骤5:给出“用药步骤”——渐进式转型

- 做法:建议先在传统会议里加1-2个LS试点环节(如用Fishbowl替代1个普通报告),等大家接受后,再扩大LS的应用范围,最后调整会议评价指标(重质量轻数量)。

- 目的:避免改革太激进,适配现有学术体系。

主要成果和贡献

这篇论文的核心成果不是“发了一篇论文”,而是给学术会议领域带来了“可直接用的工具+可落地的模型”,具体价值看下面的表:

| 成果类型 | 具体内容 | 给领域带来的实际价值 |

|---|---|---|

| 理论模型 | 双轨道会议模型(创造轨+分享轨) | 1. 解决“新想法没地方孵”:创造轨专门孵新研究,避免好思路被淹没在大量论文里; 2. 解决“好成果没人用”:分享轨深化成熟成果的讨论,帮成果找到更多应用场景。 |

| 实践工具 | 解放结构(LS)的具体应用方法(含5要素+典型技术) | 1. 研究者不用再想“怎么组织互动”,直接按LS流程走就行; 2. 确保每个人都能参与,打破“大佬主导”的局面,激发年轻研究者的想法。 |

| 案例验证 | 3个真实案例(FSE研讨会、哥本哈根研讨会、NASA项目)验证LS有效性 | 1. 证明LS不是“纸上谈兵”——哥本哈根研讨会用LS产出了《哥本哈根宣言》,还形成了长期协作团队; 2. 其他领域(如NASA)的成功案例,说明LS可跨领域复用。 |

| 转型策略 | 渐进式转型方案(试点→扩围→调指标) | 1. 避免和现有学术评价体系(如顶会发表要求)冲突,降低改革阻力; 2. 让会议组织者、研究者都能“一步步适应”,不用一下子颠覆现有模式。 |

简单说,这篇论文的贡献就是:给“内卷”的学术会议送了一套“救命工具包”——既告诉大家“病在哪”,又给了“怎么治的说明书”,还证明“这药有用”,让改革不再是空想。

关键问题(问答形式)

Q1:当前学术会议最让人头疼的问题是什么?

A:核心是“数量压倒质量”——生成式AI让论文越来越多,评审负担越来越重,研究者只能被动听会,没时间做深研究、搞协作,还容易 burnout;长期下来,会议的“交流、创新”价值越来越弱。

Q2:解放结构(LS)和我们平时开会的“小组讨论”有啥不一样?

A:平时的小组讨论常变成“少数人说、多数人听”,或者“聊半天没结论”;LS是“结构化的讨论”——比如“1-2-4-All”会规定“先自己想1分钟,再和1人聊2分钟,再4人汇总,最后全员分享”,每个步骤都有明确目标,确保每个人的想法都能被听到,还能高效形成共识。

Q3:双轨道模型里,“创造轨”和“分享轨”能单独用吗?为什么要一起搞?

A:单独用效果会打折扣。“创造轨”孵出来的新研究,未来需要在“分享轨”上接受检验、获取反馈;而“分享轨”里的成熟成果,又能给“创造轨”提供新灵感(比如“这个成果还有哪些没解决的问题,我们可以接着做”)。两者一起用,能形成“从创新到落地再到新创新”的闭环。

Q4:生成式AI让论文变多,这篇论文是怎么解决AI的影响的?

A:不是禁止AI,而是“用会议模式对冲AI的负面影响”——通过双轨道模型,“创造轨”关注“想法的新颖性”(AI难替代人类的深度协作创新),“分享轨”关注“成果的价值”(不是看论文数量,而是看成果能不能解决实际问题);同时用LS让研究者多互动,把AI从“快速写论文的工具”,变成“辅助协作、整理思路的工具”。

Q5:如果我是普通研究者,这套改革对我有什么好处?

A:最直接的好处是“不那么累了”——不用为了凑论文数量天天赶稿,评审负担会减轻;其次是“收获更多”——在“创造轨”能找到靠谱的协作伙伴,在“分享轨”能真正看懂别人的好成果,还能给别人提建议,提升自己的研究水平;最后是“职业发展更健康”——评价标准从“发了多少篇”变成“做了多少有价值的事”,不用再卷数量。

总结

这篇论文精准戳中了当前学术会议“数量内卷、质量下滑、参与低效”的痛点,没有停留在“呼吁改革”的层面,而是提出了一套“工具(LS)+模型(双轨道)+策略(渐进式转型)”的完整方案:通过LS确保全员深度互动,通过双轨道区分“创新”与“分享”,通过试点降低改革阻力。

它的价值不仅在于给软件工程领域的会议提供了革新方向,还能被其他学科(如NASA的跨学科项目)借鉴;更重要的是,它让学术会议回归了“人”的核心——不再是“论文的堆砌场”,而是“研究者交流、协作、创新的社区”,为AI时代的学术交流守住了“深度与温度”。

当然,这套方案还需要更多会议去试点、调整(比如不同规模的会议怎么设计LS环节),但它无疑为“内卷”的学术会议,打开了一扇“重获价值”的门。

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)