四川大学生命科学学院团队在PNAS发表重要成果!提出生态位从个体到物种的尺度转换理论框架

该研究创新性地构建出 “自下而上” 的理论框架,从个体生态位出发,逐步推导种群和物种乃至更高生物组织水平的生态位,为生态学理论的统一以及精准预测生物多样性变化提供了强有力的新工具。这一框架实现了两大重要突破:一方面,该方法能够将种群生态位的统计特征,如宽度、偏度等,细化分解为个体的贡献,从而清晰分辨出个体内变异和个体间变异分别起到的作用;生态位是生态与进化生物学的核心概念。一直以来,学界对个体生态

本文首发于“生态学者”微信公众号!

近日,四川大学生命科学学院(生物资源与生态环境教育部重点实验室)吕牧羊副研究员联合耶鲁大学等机构,在国际顶级期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表了重要研究成果,论文题目为“A theoretical framework for scaling ecological niches from individuals to species”。该研究创新性地构建出 “自下而上” 的理论框架,从个体生态位出发,逐步推导种群和物种乃至更高生物组织水平的生态位,为生态学理论的统一以及精准预测生物多样性变化提供了强有力的新工具。

生态位是生态与进化生物学的核心概念。传统研究多聚焦于物种层面的生态位刻画,常常忽视了个体作为生态进化基本单元的重要作用。一直以来,学界对个体生态位与更高水平生态位之间的数学关联缺乏了解,这严重阻碍了生态理论的整合,也降低了生物多样性变化预测的准确性。

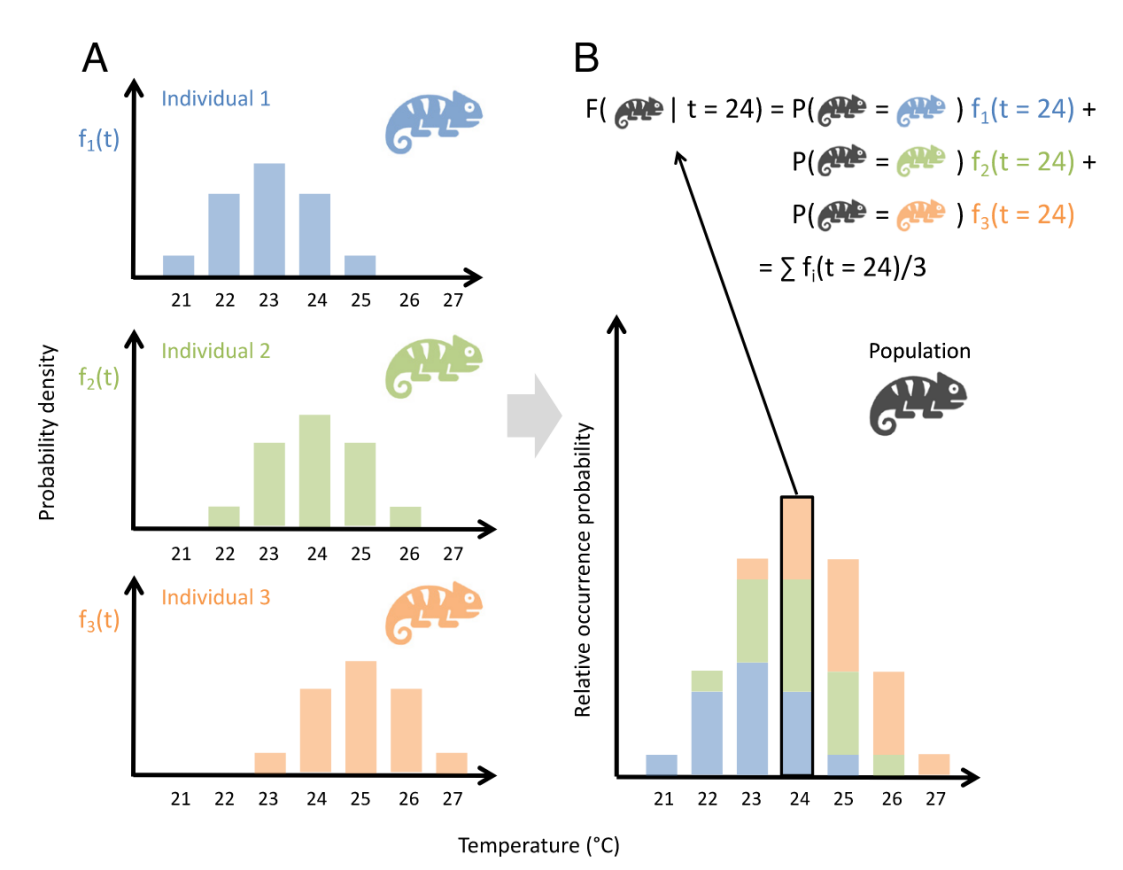

面对这一关键科学难题,研究团队另辟蹊径,借助生态位的概率描述提出了新的解决方案。他们借助混合分布这一统计工具,成功推导出种群生态位矩(像生态位宽度、偏度等)与个体生态位参数之间的定量关系。这一框架实现了两大重要突破:一方面,该方法能够将种群生态位的统计特征,如宽度、偏度等,细化分解为个体的贡献,从而清晰分辨出个体内变异和个体间变异分别起到的作用;另一方面,通过持续追踪个体响应,能够精准估算出物种水平的生态位偏移,为深入解析物种对环境变化的适应机制提供了量化手段。

图1. 由个体生态位构建种群生态位的理论框架。

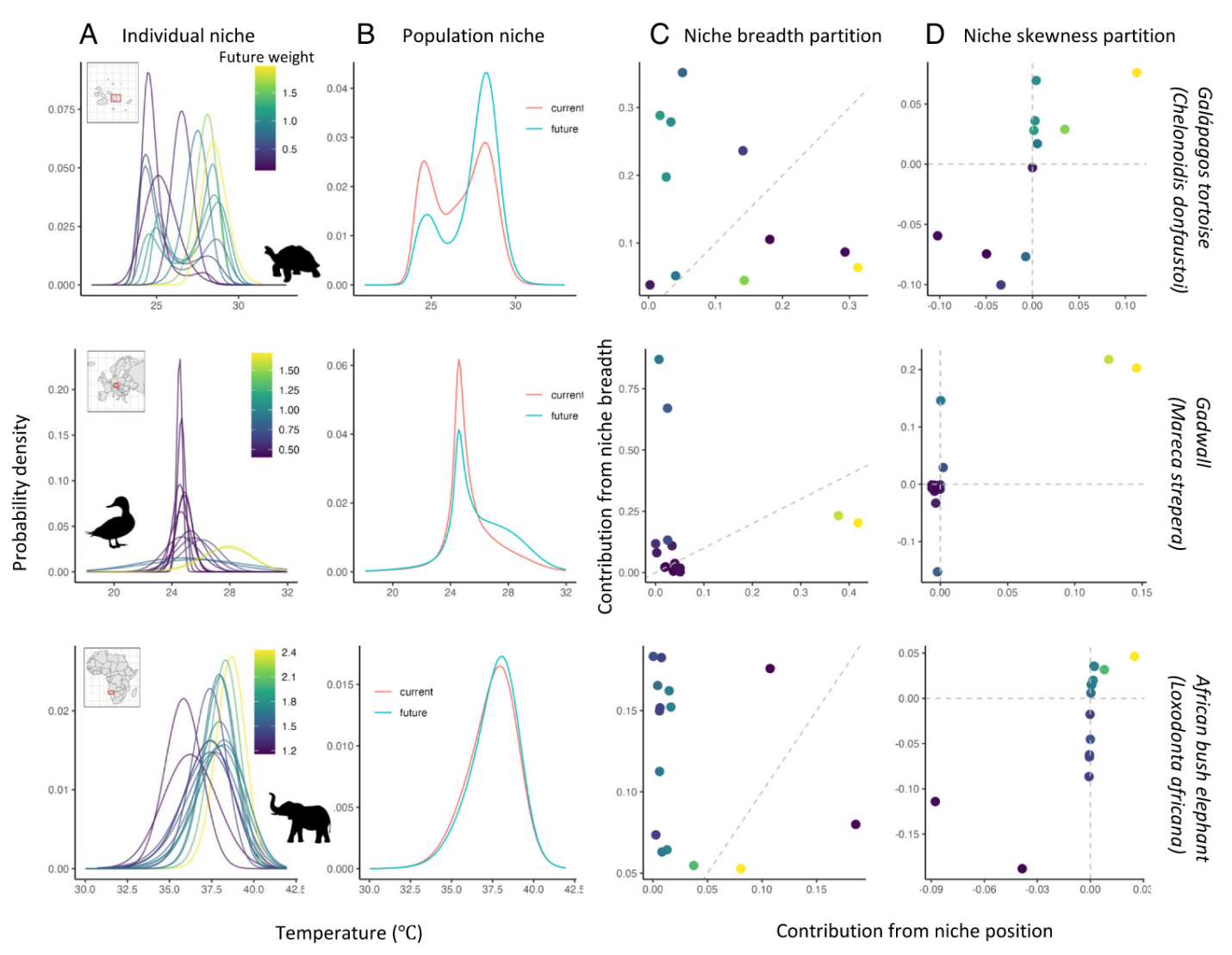

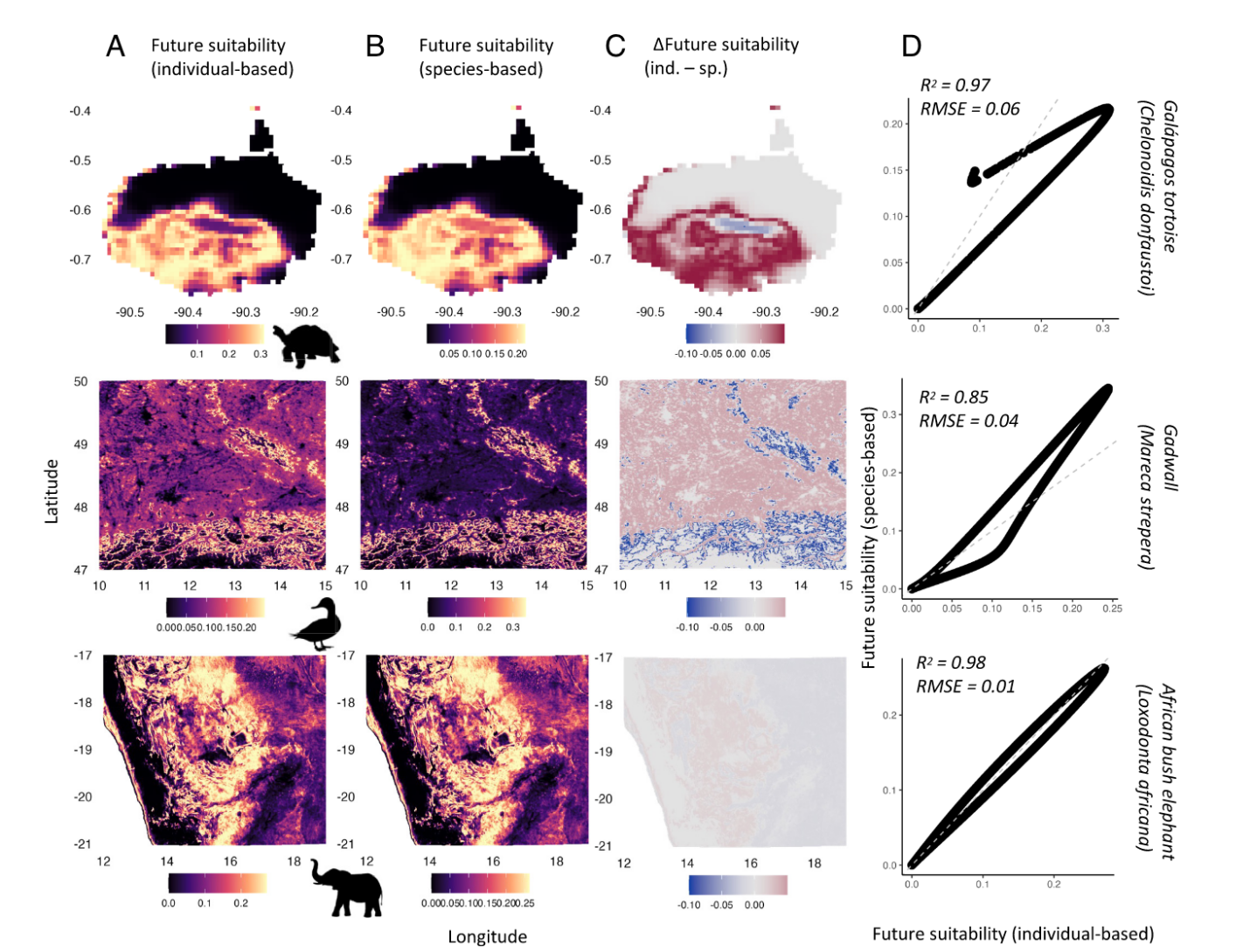

为了展示该框架的有效性,研究团队选取了加拉帕戈斯象龟、赤膀鸭、非洲草原象三种动物,利用它们的GPS追踪数据,模拟了在气候变化背景下种群生态位可能发生的变化。结果显示,由于不同物种的个体生态位组成存在显著差异,其对气候变化的响应也将呈现出明显分化。这一发现表明,如果继续沿用忽略个体生态位变异的传统物种水平分析方法,研究者极有可能严重低估或错误判断生物对气候变化的真实响应。

图3. 加拉帕戈斯象龟、赤膀鸭、非洲草原象面对2.4度升温的温度生态位迁移及个体对生态位宽度和偏度的贡献。

图4. 加拉帕戈斯象龟、赤膀鸭、非洲草原象面对2.4度升温时个体水平生态位模型与传统物种水平生态位模型空间预测的差异。

四川大学生命科学学院是此项研究的第一完成单位,吕牧羊副研究员担任论文第一作者兼共同通讯作者,耶鲁大学 Walter Jetz 教授为共同通讯作者。合作单位包括耶鲁大学生态与进化生物学系、史密森研究院鸟类迁徙中心、罗格斯大学、加州大学伯克利分校。该研究得到了四川大学生命科学学院动物生态与保护团队、生物资源与生态环境教育部重点实验室、濒危野生动物保护生物学四川省重点实验室的大力支持,并得到了四川大学 “中央高校基本科研业务费”、马克斯・普朗克 - 耶鲁生物多样性与全球变化中心等项目的资助。研究工作还得到了团队吴永杰教授和冉江洪教授的支持和帮助。

论文信息:

Lu, M., Yanco, S.W., Carlson, B.S., Winner, K., Cohen, J.M., Ellis-Soto, D., Sharma, S., Rogers, W., Jetz, W.. (2025). A theoretical framework for scaling ecological niches from individuals to species. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122, e2425582122.

doi: 10.1073/pnas.2425582122

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)