职业院校如何建设人工智能通识课程

职业院校人工智能通识课程的核心目标并非培养人工智能专业人才,而是面向各专业学生,重点聚焦人工智能工具的使用与操作技能培养,使其成为"懂人工智能工具"的复合型技术技能人才。职业院校人工智能通识课程建设是一项系统工程,需要立足于职业院校的定位与特色,聚焦人工智能工具应用与操作技能培养,通过课程体系重构、内容优化、教学模式创新与保障机制完善,真正实现"懂人工智能工具"的人才培养目标,为学生未来职业发展奠

随着人工智能时代的到来,人工智能素养正逐渐成为各行业从业者的基本能力。作为培养技术技能型人才的重要阵地,职业院校肩负着为社会输送具备人工智能应用能力的高素质技术技能型人才的使命。在人工智能技术快速发展的背景下,建设符合职业院校特点的人工智能通识课程,已成为提升学生就业竞争力的关键环节。

一、明确课程定位,聚焦技能培养

职业院校人工智能通识课程的核心目标并非培养人工智能专业人才,而是面向各专业学生,重点聚焦人工智能工具的使用与操作技能培养,使其成为"懂人工智能工具"的复合型技术技能人才。与研究型大学侧重思维创新、应用型高校强调技术落地不同,职业院校应立足于"工具应用"这一核心定位,确保课程内容与学生未来就业岗位需求紧密衔接。

二、构建"基础-应用-实践"递进式课程体系

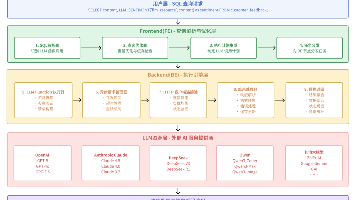

职业院校人工智能通识课程体系应采用模块化设计,突出"基础通识—专业应用—产业实践"的递进结构。

基础通识模块面向全体学生,系统介绍人工智能的基本概念、发展历程与社会影响,帮助学生建立对人工智能的初步认知。专业应用模块则结合各专业特点,设计具有针对性的人工智能工具应用教学单元。例如,面向机械专业的学生介绍智能检测与预测性维护,面向电子商务专业学生讲解智能推荐系统,面向旅游专业学生展示智能客服与行程规划应用。产业实践模块可围绕地方主导产业和新兴领域,引入人工智能工具在真实场景中的应用案例。

课程内容应遵循"基础理论—工具应用—产业实践"三阶递进结构:基础理论帮助学生建立认知框架,工具应用强调人工智能工具的操作使用,产业实践则通过真实项目提升学生的综合应用能力。课程内容应以工具应用和案例实操为主,避免过度技术化,注重理论与实践的有机统一。

三、设计贴近产业需求的课程内容

职业院校人工智能通识课程内容设计应突出三个特点:

首先,内容应体现"人工智能+专业"的融合特色。例如,面向计算机专业学生介绍机器学习工具包的使用,面向会计专业学生展示智能财务分析工具的应用,面向设计专业学生讲解AI辅助设计软件的操作等。课程内容应嵌入人工智能伦理教育,系统探讨隐私保护、算法公平等社会性议题。

其次,内容应紧密结合区域经济与产业特点,嵌入本土化案例。如结合本地智能制造企业需求,引入工业机器人智能控制案例;结合本地电商产业发展,融入智能营销与数据分析应用案例。深圳职业技术学院相关课程就引入了本地企业AI应用案例,涵盖生成模型、自然语言处理等实用技术,使学生能直接感知人工智能在本地产业中的实际应用。

最后,课程内容应涵盖人工智能基础工具的使用方法,注重"工具使用"与"应用案例"模块设计。通过低代码平台、AI工具包等,让学生快速掌握人工智能工具的操作流程,激发学习兴趣与实践动力。

四、构建以实践为导向的教学模式

职业院校人工智能通识课程应彻底改变传统讲授模式,构建"通俗理论讲授+案例直观演示+实践操作训练+真实项目驱动"的多元教学方法组合。

理论部分应深入浅出,避免过多技术细节,重点讲解工具原理与使用场景;案例需贴近学生未来工作岗位,如通过分析智能客服系统展示人工智能在服务行业的应用流程;实践环节应依托低代码平台,帮助学生体验AI工具的使用全过程;项目驱动则鼓励学生以小组形式解决本地企业提出的真实问题。

学校应搭建云端实训平台,支持远程实验与开发,涵盖智能体构建、RAG应用、工作流设计等任务,为学生提供便捷的实践环境。针对学生人工智能素养与实操能力的个体差异,可引入智能助教系统,为学生提供个性化学习指导。同时,重视"以赛促学"的效果,组织学生参加人工智能应用创新竞赛,激励学生在真实情境中应用知识、锻炼能力。

五、建立系统化的保障机制

课程的落地需要系统化、多层次的保障机制。职业院校应重点推进师资建设、资源支持与动态评价三方面工作。

师资方面,应开展面向全体教师的人工智能通识培训,加强教师对人工智能工具应用的理解与操作能力,推动"双师型"教师队伍建设。资源方面,应建设集成化教学支持平台,配套建设案例库、数据集等开放资源,形成贯穿课前、课中、课后的全流程支撑体系。评价方面,应建立多元动态评估机制,整合学生反馈、同行评议与行业企业评价,借助大数据实现教学过程智能监测,形成"评估—反馈—优化"闭环,推动课程持续改进与质量提升。

职业院校人工智能通识课程建设是一项系统工程,需要立足于职业院校的定位与特色,聚焦人工智能工具应用与操作技能培养,通过课程体系重构、内容优化、教学模式创新与保障机制完善,真正实现"懂人工智能工具"的人才培养目标,为学生未来职业发展奠定坚实基础。

更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)