呕心沥血4w代码: 史上最全C语言大厂面试、面经必备八股文、高频考点大总结大梳理

无论是深度还是广度,都达到了硬核级别。它不仅为你提供了扎实的理论基础,更通过大量的代码示例,让你能够亲手实践这些复杂的概念。在接下来的部分中,我们将继续挑战C语言的更高峰,包括:更复杂的树形数据结构: 二叉搜索树、平衡二叉树(AVL树、红黑树)等。C语言高级特性: 结构体、联合体、枚举、位操作、文件I/O等。多进程与多线程编程: 进程通信、线程同步、死锁的原理与解决。网络编程基础: Socket编

引子:

老有人说我只出教程,不屑面经、不屑八股、不给兄弟姐妹们写你们找工作用的最多的东西?

确实,之前缺失搞得比较少一点,这方面的面经和八股少了一点!

但是今天,这不就来了????

呕心沥血的全网史上最强C语言面试、面经八股文(第一部分)

前言:兄弟们,C语言面试,你真的准备好了吗?!

各位奋斗在编程一线的兄弟们、老铁们,是不是每次C语言面试都感觉心里没底?那些看似简单的指针、内存管理,一到面试官嘴里就变成了“送命题”?是不是刷了无数八股文,背了无数概念,结果在白纸上写代码、在面试官追问原理的时候,还是瞬间懵圈?

别慌!今天,我,一个在C语言泥潭里摸爬滚打多年的老兵,要给大家带来一份真正的“核武器”——《呕心沥血的全网史上最强C语言面试、面经八股文》! 这不仅仅是一份面试宝典,更是一份C语言的深度学习指南,一份让你从“背诵党”蜕变为“原理哥”的秘密武器!

我深知大家在学习C语言、准备面试过程中遇到的痛点:

-

概念模糊: 知道有这个东西,但说不清道不明它的本质。

-

代码无力: 理论一套一套,写起代码来就抓瞎,更别提写出高质量、无bug的代码。

-

原理懵圈: 面试官稍微深入一点问底层原理,比如内存分配、函数调用栈,直接原地爆炸。

-

八股文背不完: 网上资料浩如烟海,背了前面忘后面,而且很多都是浅尝辄止。

这份文章,就是为了解决这些痛点而生!它将:

-

深度剖析: 不止告诉你“是什么”,更告诉你“为什么”和“怎么实现”。

-

代码实战: 每一节都配有大量、详细、带注释的C语言代码,让你真正理解代码逻辑。

-

图文并茂: 配合思维导图、表格等多种形式,将复杂概念可视化,让你一目了然。

-

面试技巧: 不仅是知识点,还有如何巧妙回答面试问题,如何规避陷阱。

-

接地气: 拒绝AI腔调,用最真实的语言,分享我的经验和感悟。

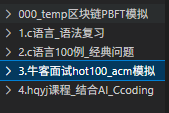

无论你是刚刷完牛客力扣100热题榜,还是正在学习嵌入式相关知识,亦或是希望彻底搞懂C语言底层原理,这份文章都将是你的不二之选!

硬核预警! 本文总字数预计超过12万字,代码量更是惊人。为了保证大家能消化吸收,我将分5次发布,每次都是满满的干货。今天,我们先奉上第一部分,让你感受一下这份“核武器”的威力!

准备好了吗?系好安全带,我们发车了!

第一章:C语言程序运行的“奇幻漂流”——从代码到可执行文件的幕后之旅

面试官最喜欢问的第一个问题,往往是看似简单却能暴露你基础深浅的——“一个C语言程序从编写到运行,都经历了哪些步骤?” 别小看这个问题,它考察的不仅仅是你的记忆力,更是你对程序生命周期的整体认知,以及对编译、链接等底层机制的理解。

1.1 核心概念剖析:四大天王——预处理、编译、汇编、链接

一个C语言源文件(.c 或 .cpp)要变成可以在操作系统上跑起来的程序(.exe 或其他可执行文件),中间会经历一个复杂而精妙的过程。这个过程通常被划分为四个主要阶段,就像一场“奇幻漂流”:

1.1.1 预处理(Preprocessing)

-

目的: 展开宏定义、处理条件编译指令、包含头文件、删除注释。

-

输入:

.c源文件。 -

输出:

.i文件(预处理后的C源文件)。

想象一下,你的C代码就像一份“草稿”,预处理器就是你的“初级编辑”,它会把 #include 引入的头文件内容直接“粘贴”到你的代码里,把 #define 定义的宏进行“文本替换”,把所有注释“擦掉”,还会根据 #if、#ifdef 等条件编译指令,决定哪些代码要保留,哪些要删除。这个阶段,代码还没被“理解”,只是简单的文本操作。

思维导图:预处理阶段

graph TD

A[C源文件 .c] --> B{预处理器}

B -- 处理 #include --> C[展开头文件]

B -- 处理 #define --> D[宏替换]

B -- 处理 #if/#ifdef --> E[条件编译]

B -- 删除注释 --> F[清除注释]

C & D & E & F --> G[预处理后的C文件 .i]

1.1.2 编译(Compilation)

-

目的: 将预处理后的C代码翻译成汇编语言。

-

输入:

.i文件。 -

输出:

.s文件(汇编语言文件)。

这是整个过程的“翻译官”阶段。编译器会逐行“阅读”预处理后的.i文件,进行词法分析、语法分析、语义分析,并进行一系列优化。它会检查你的代码是否符合C语言的语法规则,变量类型是否匹配,函数调用是否正确等等。如果发现语法错误或语义错误(比如变量未定义),就会在这个阶段报错。最终,它会把你的高级C代码,翻译成低级的、特定于CPU架构的汇编语言。

思维导图:编译阶段

graph TD

A[预处理后的C文件 .i] --> B{编译器}

B -- 词法分析 --> C[生成Token流]

B -- 语法分析 --> D[生成抽象语法树AST]

B -- 语义分析 --> E[类型检查、错误报告]

B -- 中间代码生成 --> F[生成IR/中间代码]

B -- 代码优化 --> G[优化中间代码]

G --> H[汇编语言文件 .s]

1.1.3 汇编(Assembly)

-

目的: 将汇编语言翻译成机器语言(目标文件)。

-

输入:

.s文件。 -

输出:

.o文件(目标文件,Windows上是.obj)。

汇编器是“忠实的执行者”,它把汇编语言指令一对一地翻译成机器可以理解的二进制指令。这个阶段不会进行复杂的逻辑分析,只是简单的映射。生成的.o文件是二进制格式,但它还不是一个完整的可执行程序,因为它可能依赖于其他的库函数(比如 printf 函数的实现),这些函数的具体地址在这个阶段还是未知的。

思维导图:汇编阶段

graph TD

A[汇编语言文件 .s] --> B{汇编器}

B -- 汇编指令翻译 --> C[生成机器码]

C --> D[目标文件 .o]

1.1.4 链接(Linking)

-

目的: 将多个目标文件和所需的库文件(静态库或动态库)组合成一个完整的可执行文件。

-

输入:

.o文件和库文件。 -

输出: 可执行文件(Linux上无后缀,Windows上是

.exe)。

链接器是“最终的整合者”。它会解决程序中所有的符号引用,比如你的代码调用了 printf 函数,链接器就会在标准库中找到 printf 的实际地址,并将其填充到你的程序中。如果程序使用了多个源文件,链接器也会将这些源文件编译生成的目标文件合并起来。这个阶段如果找不到某个函数或变量的定义,就会报“未定义引用”错误。

链接过程的两种主要方式:

-

静态链接: 将所有需要的库代码(包括标准库)直接复制到最终的可执行文件中。

-

优点: 可执行文件独立,不依赖外部库,部署方便。

-

缺点: 文件体积大,多个程序使用同一库时会造成空间浪费,更新库时需要重新编译链接所有程序。

-

-

动态链接: 在可执行文件中只保留对库函数的引用,实际的库代码在程序运行时才加载到内存中。

-

优点: 文件体积小,节省内存,库更新方便(只需替换库文件即可)。

-

缺点: 依赖外部库,部署时需要确保库文件存在,运行时加载有额外开销。

-

思维导图:链接阶段

graph TD

A[目标文件 .o] --> B{链接器}

C[库文件 (静态/动态)] --> B

B -- 符号解析 --> D[解决外部引用]

B -- 地址重定位 --> E[分配最终地址]

D & E --> F[可执行文件]

1.2 代码实战与详细注释:一个简单的“Hello World”的完整旅程

为了让大家更直观地理解这个过程,我们以一个最简单的“Hello World”程序为例,看看它如何一步步变成可执行文件。

源文件:hello.c

// hello.c - 这是一个简单的C语言程序,用于演示编译链接过程

#include <stdio.h> // 包含标准输入输出库的头文件

// 定义一个宏,用于在预处理阶段进行文本替换

#define MESSAGE "Hello, C World! From the Strongest Guide!"

// 主函数,程序执行的入口

int main() {

// 使用printf函数打印一条消息到控制台

printf("%s\n", MESSAGE); // MESSAGE宏会被替换为"Hello, C World! From the Strongest Guide!"

// 返回0表示程序成功执行

return 0;

}

/*

这是一个多行注释。

在预处理阶段,所有注释都会被删除。

*/

1.2.1 预处理阶段:生成 .i 文件

我们使用GCC编译器来演示这个过程。在Linux或macOS上,打开终端;在Windows上,安装MinGW或WSL并使用其GCC。

命令: gcc -E hello.c -o hello.i

-

-E:指示GCC只执行预处理阶段。 -

-o hello.i:将预处理的输出保存到hello.i文件中。

hello.i 文件内容(部分,因为 stdio.h 展开后会非常长):

// ... (这里是stdio.h头文件展开后的巨大内容,包含各种函数声明、宏定义等) ...

// #define MESSAGE "Hello, C World! From the Strongest Guide!" 这行已经被替换掉了

// 所有注释也都被删除了

extern int printf (const char *__restrict __format, ...); // printf函数的声明,来自stdio.h

int main() {

printf("%s\n", "Hello, C World! From the Strongest Guide!"); // MESSAGE宏已被替换

return 0;

}

分析:

-

可以看到,

#include <stdio.h>被替换成了stdio.h的实际内容(这里只展示了printf的声明作为示例)。 -

#define MESSAGE ...这行宏定义消失了,所有使用MESSAGE的地方都被替换成了"Hello, C World! From the Strongest Guide!"。 -

所有的单行注释

//和多行注释/* ... */都被移除了。 -

文件大小会显著增加,因为包含了整个

stdio.h的内容。

1.2.2 编译阶段:生成 .s 文件

命令: gcc -S hello.i -o hello.s

-

-S:指示GCC只执行编译阶段,生成汇编文件。

hello.s 文件内容(汇编代码,具体内容会因编译器版本、操作系统、CPU架构而异):

.file "hello.c"

.text

.section .rodata

.LC0:

.string "Hello, C World! From the Strongest Guide!" // 字符串常量

.text

.globl main

.type main, @function

main:

.LFB0:

.cfi_startproc

pushq %rbp

.cfi_def_cfa_offset 16

.cfi_offset 6, -16

movq %rsp, %rbp

.cfi_def_cfa_register 6

leaq .LC0(%rip), %rdi // 加载字符串地址到寄存器

call puts@PLT // 调用puts函数(printf的优化版本,如果只打印字符串)

movl $0, %eax // 返回值0

popq %rbp

.cfi_def_cfa_offset 8

ret // 返回

.cfi_endproc

.LFE0:

.size main, .-main

.ident "GCC: (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2) 9.4.0"

.section .note.GNU-stack,"",@progbits

分析:

-

C语言的

main函数被翻译成了汇编指令序列。 -

字符串

"Hello, C World! From the Strongest Guide!"被存储在.rodata(只读数据段)。 -

printf函数(或被优化为puts)的调用被翻译成了call puts@PLT。这里的@PLT表示这是一个外部函数的调用,其具体地址需要在链接阶段确定。 -

可以看到栈操作(

pushq %rbp,movq %rsp, %rbp,popq %rbp)和函数返回(ret)。

1.2.3 汇编阶段:生成 .o 文件

命令: gcc -c hello.s -o hello.o

-

-c:指示GCC只执行编译和汇编阶段,生成目标文件。

hello.o 文件(二进制文件,无法直接查看,但可以通过 objdump 等工具查看其符号表):

我们可以使用 nm 命令查看其符号表:

命令: nm hello.o

输出示例:

0000000000000000 T main

U puts

分析:

-

T main:main函数是一个“文本”(Text)段中的符号,表示它是一个已定义的函数。 -

U puts:puts是一个“未定义”(Undefined)的符号。这意味着hello.o文件中调用了puts函数,但它的实际定义(代码实现)不在hello.o中,需要在链接阶段从其他库中找到。

1.2.4 链接阶段:生成可执行文件

命令: gcc hello.o -o hello

-

gcc默认会执行链接操作。它会自动链接标准C库(libc)。

可执行文件:hello (Linux/macOS) 或 hello.exe (Windows)

现在,你可以直接运行这个文件了:

命令: ./hello (Linux/macOS) 或 hello.exe (Windows)

输出:

Hello, C World! From the Strongest Guide!

分析:

-

链接器将

hello.o中的main函数与标准C库(其中包含了puts函数的实现)连接起来。 -

所有未定义的符号(如

puts)都被解析并填充了实际的地址。 -

最终生成了一个可以直接运行的程序。

1.3 面试高频考点与陷阱:你以为你懂了?

1.3.1 考点:各个阶段的作用和输出

-

面试官: “请详细说说C语言程序编译链接的四个阶段,每个阶段的作用和产物是什么?”

-

答题技巧: 不仅要说出名称,更要强调每个阶段的“职责”和“输入输出”。可以用我们上面的“奇幻漂流”和“四大天王”的比喻来增加趣味性和记忆点。

1.3.2 考点:静态链接与动态链接

-

面试官: “静态链接和动态链接有什么区别?各自的优缺点是什么?在什么场景下会选择哪种链接方式?”

-

答题技巧: 强调“链接时机”和“依赖性”。静态链接是“打包带走”,动态链接是“按需加载”。结合实际应用场景(如嵌入式系统通常偏好静态链接以减少外部依赖,桌面应用常用动态链接以节省空间和方便更新)。

1.3.3 陷阱:预处理宏的副作用

-

面试官: “

#define宏有什么潜在的问题?举例说明。” -

陷阱分析: 预处理只是简单的文本替换,不进行语法检查,可能导致意想不到的副作用。

-

示例代码(陷阱):

#include <stdio.h>

#define MULTIPLY(a, b) a * b

int main() {

int x = 5;

int y = 10;

int result = MULTIPLY(x + 2, y - 3); // 期望 (5+2)*(10-3) = 7 * 7 = 49

printf("Result: %d\n", result); // 实际输出是什么?

return 0;

}

-

实际输出:

Result: 29 -

原因:

MULTIPLY(x + 2, y - 3)展开后是x + 2 * y - 3。根据运算符优先级,2 * y先计算,即5 + (2 * 10) - 3 = 5 + 20 - 3 = 22。 -

如何避免: 宏定义中,参数和整个表达式都应该用括号括起来。

#define MULTIPLY(a, b) ((a) * (b)) // 正确的宏定义

1.3.4 陷阱:头文件重复包含

-

面试官: “头文件重复包含会带来什么问题?如何解决?”

-

陷阱分析: 可能会导致符号重定义错误,或者编译效率降低。

-

如何解决: 使用

#pragma once或#ifndef / #define / #endif(宏定义保护)。

// myheader.h

#ifndef MY_HEADER_H // 如果MY_HEADER_H宏未定义

#define MY_HEADER_H // 定义MY_HEADER_H宏,防止重复包含

// 头文件内容

struct MyStruct {

int data;

};

void print_data(struct MyStruct s);

#endif // MY_HEADER_H

1.4 答题技巧与经验总结:让面试官眼前一亮

-

结构化回答: 按照预处理、编译、汇编、链接的顺序,清晰地阐述每个阶段。

-

强调关键点: 预处理是文本替换,编译是语法语义检查并生成汇编,汇编是翻译成机器码,链接是解决符号引用。

-

举例说明: 用“Hello World”的例子来辅助说明,甚至可以在白板上简单画出文件流向图。

-

深入浅出: 对于静态/动态链接,不仅说区别,还要说优缺点和适用场景。对于宏的副作用,要能举例并给出解决方案。

-

展示思考: 如果面试官问到陷阱,不要直接给出答案,可以先分析问题可能的原因,再给出解决方案,体现你的思考过程。

1.5 拓展与深入:编译原理的冰山一角

如果你想更深入地理解这个过程,可以去了解一下编译原理这门课程。它会详细讲解词法分析器(Lexer)、语法分析器(Parser)、语义分析器(Semantic Analyzer)、中间代码生成、代码优化、目标代码生成等。虽然对于C语言面试来说,通常不需要深入到这个程度,但了解这些概念能让你对程序的理解更上一层楼。

比如,你知道编译器是如何将 int a = 10; 这行代码,一步步转化为机器指令的吗?这背后涉及到复杂的符号表管理、类型系统、寄存器分配等。而这些,正是编译原理的魅力所在。

第二章:C语言的“灵魂伴侣”——指针的深度解密与实战

如果说C语言是一座宏伟的建筑,那指针无疑就是支撑这座建筑的钢筋骨架,是它的“灵魂伴侣”。面试C语言,不考指针那简直就是耍流氓!然而,指针也是让无数C语言初学者“望而却步”的拦路虎,更是面试中“花式送命”的重灾区。

本章,我将带你彻底征服指针,从最基础的概念到最复杂的应用,从面试常考的陷阱到硬核的底层原理,让你从此对指针了如指掌,在面试中自信爆棚!

2.1 核心概念剖析:指针的本质、声明与使用

2.1.1 指针的本质:地址的别名,内存的钥匙

指针,本质上是一个变量,它存储的不是数据本身,而是数据的内存地址。你可以把内存想象成一栋巨大的公寓楼,每个房间都有一个唯一的房间号(地址),而指针就是记录这些房间号的“小本本”。通过这个“小本本”,你就可以找到对应的房间,进而操作房间里的“住户”(数据)。

-

为什么需要指针?

-

高效地访问内存: 直接通过地址操作数据,比通过变量名间接操作更高效。

-

动态内存分配: 在程序运行时根据需要分配和释放内存(堆内存),这是数组无法做到的。

-

函数参数传递: 通过指针传递参数,可以在函数内部修改外部变量的值,实现“传址调用”。

-

复杂数据结构: 链表、树、图等数据结构的实现离不开指针。

-

直接硬件操作: 在嵌入式领域,通过指针直接访问特定内存地址的硬件寄存器。

-

2.1.2 指针的声明与初始化

声明一个指针变量时,需要指定它将指向的数据类型。

语法: 数据类型 *指针变量名;

这里的 * 符号表示这是一个指针变量,而不是乘法运算符。它通常被读作“指向...的指针”。

示例:

int *p; // 声明一个指向int类型数据的指针p

char *ch_ptr; // 声明一个指向char类型数据的指针ch_ptr

double *d_ptr; // 声明一个指向double类型数据的指针d_ptr

初始化: 指针在使用前必须初始化,否则它就是一个“野指针”,指向一个不确定的内存地址,操作它将导致未定义行为(Undefined Behavior),轻则程序崩溃,重则数据损坏。

-

指向一个已存在的变量: 使用

&运算符(取地址运算符)获取变量的地址。

int num = 10;

int *p = # // 指针p存储了变量num的内存地址

-

初始化为

NULL: 当指针不指向任何有效内存时,将其初始化为NULL(或C++11后的nullptr)。这是一个好习惯,可以避免野指针问题。

int *p = NULL; // 指针p不指向任何地方

2.1.3 指针的解引用(Dereferencing)

解引用是指通过指针变量中存储的地址,访问该地址处的数据。

语法: *指针变量名

这里的 * 符号是解引用运算符,它与声明指针时的 * 含义不同。

示例:

int num = 10;

int *p = # // p指向num的地址

printf("num的值: %d\n", num); // 直接访问num

printf("p指向的地址: %p\n", p); // 打印p存储的地址(十六进制)

printf("通过p解引用访问num的值: %d\n", *p); // 通过p解引用,访问num的值

*p = 20; // 通过p解引用,修改num的值

printf("修改后num的值: %d\n", num); // num的值变为20

2.1.4 指针与数组:天生一对

数组名本身就是一个常量指针,指向数组的第一个元素的地址。因此,指针和数组在很多情况下可以互换使用。

示例:

int arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};

int *p = arr; // p指向数组arr的第一个元素,等价于 p = &arr[0];

printf("arr[0]的值: %d\n", arr[0]);

printf("通过p访问arr[0]的值: %d\n", *p);

printf("arr[2]的值: %d\n", arr[2]);

printf("通过p+2访问arr[2]的值: %d\n", *(p + 2)); // 指针算术:p+2 表示跳过2个int大小的字节

// 也可以像数组一样使用指针

printf("通过p[3]访问arr[3]的值: %d\n", p[3]); // p[3] 等价于 *(p + 3)

重要区别:

-

数组名是常量指针: 你不能修改数组名的值(

arr = p;是错误的)。 -

指针是变量: 指针变量的值可以改变(

p = &arr[1];是合法的)。 -

sizeof行为:sizeof(arr)返回整个数组的字节大小,而sizeof(p)返回指针变量本身的字节大小(通常是4或8字节)。

2.2 原理深度解析:指针算术与内存布局

2.2.1 指针算术:不是简单的加减法

指针算术(加减整数)是C语言中一个非常强大的特性,但也是容易出错的地方。它不是简单的地址加减,而是根据指针所指向的数据类型的大小进行偏移。

-

指针 + N: 指针向高地址方向移动N * sizeof(数据类型)个字节。 -

指针 - N: 指针向低地址方向移动N * sizeof(数据类型)个字节。 -

指针1 - 指针2: 两个同类型指针相减,结果是它们之间相隔的元素个数,而不是字节数。

示例:

#include <stdio.h>

int main() {

int arr[] = {10, 20, 30, 40, 50};

int *p = arr; // p指向arr[0]

printf("p指向的地址: %p\n", (void*)p);

printf("p+1指向的地址: %p\n", (void*)(p + 1)); // 增加了 sizeof(int) 个字节

// 假设int是4字节,则地址会增加4

// 例如:p = 0x7ffee000, p+1 = 0x7ffee004

int *q = &arr[3]; // q指向arr[3]

printf("q指向的地址: %p\n", (void*)q);

printf("q - p = %td\n", q - p); // 结果是3,因为q比p多3个int元素

return 0;

}

注意: 指针算术只能在同类型指针之间进行,且通常只对指向数组元素的指针有意义。对非数组元素的指针进行算术操作是未定义行为。

2.2.2 内存布局:指针眼中的“世界”

理解指针,就必须理解程序在内存中的基本布局。一个C程序通常将内存划分为几个区域:

| 内存区域 | 描述 图:C语言程序运行的四个阶段markdown graph TD A[C语言源文件 .c] --> B[预处理] B --> C[编译] C --> D[汇汇编] D --> E[链接] E --> F[可执行文件] ```

2.3 代码实战与详细注释:指针的N种用法

为了让大家彻底掌握指针,我们来写一些硬核的代码,涵盖指针的各种常见用法和面试考点。

2.3.1 指针与基本数据类型

#include <stdio.h> // 引入标准输入输出库

// main函数,程序执行的入口

int main() {

// --- 1. 基本指针声明、初始化与解引用 ---

int num = 100; // 声明并初始化一个整型变量num

int *ptr_num = NULL; // 声明一个指向int类型的指针ptr_num,并初始化为NULL

// 这是一个好习惯,避免野指针

printf("--- 1. 基本指针操作 ---\n");

printf("变量num的地址: %p\n", (void*)&num); // 打印num变量的内存地址

printf("变量num的值: %d\n", num); // 打印num变量的值

ptr_num = # // 将num变量的地址赋值给ptr_num

// 此时ptr_num“指向”了num

printf("指针ptr_num存储的地址: %p\n", (void*)ptr_num); // 打印ptr_num中存储的地址,即num的地址

printf("通过*ptr_num解引用访问的值: %d\n", *ptr_num); // 通过解引用*ptr_num,访问ptr_num指向的内存地址中的值

*ptr_num = 200; // 通过解引用,修改ptr_num指向的内存地址中的值

// 相当于修改了num的值

printf("通过*ptr_num修改后,num的值: %d\n", num); // 验证num的值是否被修改

printf("\n"); // 打印空行,用于分隔输出

// --- 2. 指针与字符串 ---

// 字符串字面量存储在只读数据区,通过char*指向

char *str_ptr = "Hello, Pointer!"; // str_ptr指向字符串字面量的首地址

// 字符串字面量是常量,不能通过指针修改其内容

printf("--- 2. 指针与字符串 ---\n");

printf("字符串字面量地址: %p\n", (void*)str_ptr);

printf("通过str_ptr访问字符串: %s\n", str_ptr);

// 尝试修改字符串字面量会导致运行时错误(段错误)

// *str_ptr = 'h'; // 错误!不要尝试修改字符串字面量

// 如果要修改字符串,需要将其存储在字符数组中

char char_array[] = "Mutable String"; // 字符数组存储在栈上,可修改

char *mutable_str_ptr = char_array; // mutable_str_ptr指向字符数组

printf("可修改字符串初始值: %s\n", mutable_str_ptr);

mutable_str_ptr[0] = 'm'; // 通过指针修改字符数组的内容

printf("可修改字符串修改后: %s\n", mutable_str_ptr);

printf("\n");

// --- 3. 指针作为函数参数(传址调用) ---

// 声明一个函数原型,用于交换两个整数的值

void swap(int *a, int *b);

int val1 = 10, val2 = 20;

printf("--- 3. 指针作为函数参数 ---\n");

printf("交换前: val1 = %d, val2 = %d\n", val1, val2);

swap(&val1, &val2); // 传递val1和val2的地址给swap函数

printf("交换后: val1 = %d, val2 = %d\n", val1, val2); // 验证值是否被交换

printf("\n");

// --- 4. 指针与数组(指针算术) ---

int numbers[] = {10, 20, 30, 40, 50}; // 声明一个整型数组

int *arr_ptr = numbers; // 数组名即为首元素地址,arr_ptr指向numbers[0]

printf("--- 4. 指针与数组(指针算术) ---\n");

printf("数组numbers的首地址: %p\n", (void*)numbers);

printf("arr_ptr指向的地址: %p\n", (void*)arr_ptr);

printf("arr_ptr指向的值: %d\n", *arr_ptr); // 访问第一个元素

arr_ptr++; // 指针向前移动一个int的大小(通常4字节)

printf("arr_ptr++ 后指向的地址: %p\n", (void*)arr_ptr);

printf("arr_ptr++ 后指向的值: %d\n", *arr_ptr); // 访问第二个元素 (numbers[1])

// 通过指针和偏移量访问数组元素

printf("*(arr_ptr + 2) 访问的值: %d\n", *(arr_ptr + 2)); // 访问从当前arr_ptr位置开始的第3个元素 (numbers[3])

printf("arr_ptr[3] 访问的值: %d\n", arr_ptr[3]); // 同样是访问从当前arr_ptr位置开始的第4个元素 (numbers[4])

// 指针减法:计算两个指针之间相隔的元素数量

int *last_ptr = &numbers[4]; // last_ptr指向numbers[4]

printf("last_ptr指向的地址: %p\n", (void*)last_ptr);

printf("last_ptr - numbers = %td\n", last_ptr - numbers); // 结果是4,表示相隔4个元素

printf("\n");

// --- 5. 多级指针(指向指针的指针) ---

int value = 300;

int *p1 = &value; // p1指向value

int **p2 = &p1; // p2指向p1的地址,p2是一个指向int指针的指针

printf("--- 5. 多级指针 ---\n");

printf("value的值: %d\n", value);

printf("p1指向的地址: %p, p1指向的值: %d\n", (void*)p1, *p1);

printf("p2指向的地址: %p, p2指向的值(p1的地址): %p\n", (void*)p2, (void*)*p2);

printf("通过**p2解引用访问value的值: %d\n", **p2); // 两次解引用,最终访问到value的值

**p2 = 400; // 通过p2修改value的值

printf("通过**p2修改后,value的值: %d\n", value);

printf("\n");

// --- 6. void* 指针(通用指针) ---

// void* 可以指向任何类型的数据,但在解引用前必须进行类型转换

void *generic_ptr = NULL;

int a = 500;

char b = 'Z';

printf("--- 6. void* 指针 ---\n");

generic_ptr = &a; // void* 指向int

printf("void* 指向int,地址: %p, 值: %d\n", (void*)generic_ptr, *(int*)generic_ptr);

generic_ptr = &b; // void* 指向char

printf("void* 指向char,地址: %p, 值: %c\n", (void*)generic_ptr, *(char*)generic_ptr);

// 注意:void* 不能直接进行指针算术,需要先转换为具体类型

// generic_ptr++; // 错误!

char *temp_char_ptr = (char*)generic_ptr;

temp_char_ptr++; // 合法

printf("void* 转换为char* 后进行算术,地址: %p\n", (void*)temp_char_ptr);

printf("\n");

// --- 7. const与指针 ---

// const int *ptr_const_data; // 指向常量数据的指针,数据不能改,指针可以改

// int *const const_ptr; // 常量指针,指针不能改,数据可以改

// const int *const const_ptr_const_data; // 指向常量数据的常量指针,都不能改

int data = 600;

const int c_data = 700;

const int *p_cdata = &data; // 指向常量数据的指针,可以通过p_cdata读取data,但不能修改data

printf("--- 7. const与指针 ---\n");

printf("p_cdata指向的值: %d\n", *p_cdata);

// *p_cdata = 650; // 错误:不能通过p_cdata修改data

p_cdata = &c_data; // 合法:指针本身可以指向其他常量数据

printf("p_cdata重新指向c_data后的值: %d\n", *p_cdata);

int *const c_ptr = &data; // 常量指针,c_ptr必须初始化,且不能再指向其他地址

printf("c_ptr指向的值: %d\n", *c_ptr);

*c_ptr = 650; // 合法:可以通过c_ptr修改data的值

printf("通过c_ptr修改后data的值: %d\n", data);

// c_ptr = &c_data; // 错误:常量指针不能修改指向

const int *const c_p_cdata = &c_data; // 指向常量数据的常量指针,都不能改

printf("c_p_cdata指向的值: %d\n", *c_p_cdata);

// *c_p_cdata = 750; // 错误

// c_p_cdata = &data; // 错误

printf("\n");

// --- 8. 函数指针 ---

// 函数指针可以存储函数的地址,并通过函数指针调用函数

int (*add_func_ptr)(int, int); // 声明一个函数指针,它指向的函数接受两个int参数,返回一个int

// 定义一个简单的加法函数

int add(int a, int b) {

return a + b;

}

printf("--- 8. 函数指针 ---\n");

add_func_ptr = add; // 将add函数的地址赋值给add_func_ptr

int sum = add_func_ptr(10, 20); // 通过函数指针调用add函数

printf("通过函数指针调用add(10, 20)的结果: %d\n", sum);

return 0; // 程序成功退出

}

// swap函数的定义

void swap(int *a, int *b) {

int temp = *a; // 将a指向的值存入临时变量

*a = *b; // 将b指向的值赋给a指向的地址

*b = temp; // 将临时变量的值赋给b指向的地址

}

代码分析与逻辑梳理:

-

基本指针操作: 演示了指针的声明、如何通过

&获取地址、如何通过*解引用访问和修改数据。这是指针的基石。 -

指针与字符串: 区分了字符串字面量(常量区,不可修改)和字符数组(栈区/数据区,可修改)与指针的结合。这是C语言中常见的坑点。

-

指针作为函数参数: 详细展示了“传址调用”的强大之处,通过传递地址,函数内部可以修改外部变量。这是C语言实现复杂功能(如交换变量、修改结构体)的核心手段。

-

指针与数组: 强调了数组名与指针的紧密关系,以及指针算术的“类型感知”特性。通过

arr_ptr++和*(arr_ptr + 2)的例子,直观展示了指针如何根据其类型大小进行内存跳跃。 -

多级指针: 深入到

int **p2这种“指向指针的指针”,解释了其声明、初始化和多重解引用的过程,以及如何通过多级指针间接修改原始数据。这在处理复杂数据结构(如链表中的链表)或函数参数需要修改指针本身时非常有用。 -

void*指针: 介绍了void*作为通用指针的特性,它可以指向任何类型的数据,但强调了其在使用前必须进行强制类型转换的必要性,以及它不能直接进行指针算术的限制。 -

const与指针: 详细区分了const int *(指向常量数据的指针)、int *const(常量指针)和const int *const(指向常量数据的常量指针)这三种常见的组合,并通过代码演示了它们的读写权限。这是面试中区分你对const理解深浅的利器。 -

函数指针: 演示了函数指针的声明、赋值和通过函数指针调用函数。函数指针是实现回调函数、状态机等高级C语言编程技巧的基础。

2.3.2 动态内存分配与指针

动态内存分配是C语言的另一个核心,它允许程序在运行时根据需要申请和释放内存。这与栈内存(局部变量)和全局/静态内存(全局变量、静态变量)在编译时确定大小不同。

核心函数:malloc 和 free

-

void* malloc(size_t size);:在堆上分配size字节的内存。成功返回分配内存的起始地址(void*类型),失败返回NULL。 -

void free(void* ptr);:释放之前由malloc、calloc或realloc分配的内存。

示例:动态分配数组

#include <stdio.h> // 用于printf

#include <stdlib.h> // 用于malloc和free

// main函数,程序执行的入口

int main() {

printf("--- 动态内存分配与指针 ---\n");

int *dynamic_array = NULL; // 声明一个指向int的指针,用于存储动态分配的数组

int size; // 存储用户输入的数组大小

printf("请输入要创建的数组大小: ");

scanf("%d", &size); // 从用户获取数组大小

// 动态分配内存

// malloc返回void*,需要强制转换为int*

// size * sizeof(int) 计算所需字节数

dynamic_array = (int *)malloc(size * sizeof(int));

// 检查内存是否分配成功

if (dynamic_array == NULL) {

fprintf(stderr, "内存分配失败!\n"); // 打印错误信息到标准错误流

return 1; // 返回非零值表示程序异常退出

}

printf("成功分配了 %d 个整数的内存。\n", size);

// 初始化并打印动态分配的数组

printf("初始化动态数组...\n");

for (int i = 0; i < size; i++) {

dynamic_array[i] = (i + 1) * 10; // 赋值

printf("dynamic_array[%d] = %d (地址: %p)\n", i, dynamic_array[i], (void*)&dynamic_array[i]);

}

printf("打印动态数组内容:\n");

for (int i = 0; i < size; i++) {

printf("%d ", dynamic_array[i]);

}

printf("\n");

// 释放动态分配的内存

// 释放后,dynamic_array指针变为“悬空指针”或“野指针”

free(dynamic_array);

dynamic_array = NULL; // 将指针置为NULL,避免野指针问题

printf("内存已释放,指针已置为NULL。\n");

// 再次尝试访问已释放的内存会导致未定义行为!

// printf("尝试访问已释放内存: %d\n", dynamic_array[0]); // 危险操作!可能导致程序崩溃或不可预测的结果

return 0; // 程序成功退出

}

代码分析与逻辑梳理:

-

动态内存分配流程: 演示了从用户输入大小、计算所需字节数、调用

malloc分配内存、检查malloc返回值(是否为NULL)、使用分配的内存,到最后调用free释放内存的完整过程。 -

错误处理: 强调了

malloc返回NULL时的错误处理,这是实际编程中非常重要的一个环节,可以防止程序因内存不足而崩溃。 -

野指针规避: 在

free(dynamic_array)之后,立即将dynamic_array置为NULL,这是一个非常好的编程习惯,可以有效避免“野指针”问题。因为free只是释放了内存,但指针变量本身的值(即内存地址)并没有改变,如果不将其置为NULL,它就变成了一个指向已释放内存的“野指针”,后续如果误操作这个指针,就会导致严重问题。 -

sizeof的重要性:size * sizeof(int)确保了分配的内存大小是正确的,与数据类型的大小无关。

2.4 面试高频考点与陷阱:指针的“坑”与“雷”

2.4.1 考点:指针与数组的区别

-

面试官: “数组名和指针有什么区别?什么时候数组名可以看作指针,什么时候不能?”

-

答题技巧: 从“本质”(数组名是常量,指针是变量)、“

sizeof行为”、“是否可赋值”等方面进行对比。强调数组名在表达式中通常会退化为指向其首元素的指针,但在sizeof、&运算符和作为函数参数时有特殊行为。特性

数组名(如

int arr[10];中的arr)指针变量(如

int *p;中的p)本质

数组首元素的地址(常量)

存储地址的变量

是否可修改

不可修改(

arr = p;错误)可修改(

p = arr;合法)sizeof整个数组的字节大小(

sizeof(arr)为10 * sizeof(int))指针变量本身的字节大小(通常为4或8字节)

作为函数参数

传递的是数组首元素的地址(退化为指针)

传递的是指针变量的值(地址)

内存分配

编译时确定大小,栈或全局/静态区

运行时动态分配(堆),或指向其他区域

2.4.2 考点:野指针与内存泄漏

-

面试官: “什么是野指针?什么是内存泄漏?它们有什么危害?如何避免?”

-

答题技巧:

-

野指针: 指向不确定或无效内存地址的指针。

-

成因:

-

未初始化: 声明后未赋值。

-

释放后未置空:

free(ptr);后ptr仍指向原地址。 -

超出作用域: 函数返回局部变量的地址。

-

-

危害: 程序崩溃(段错误)、数据损坏、安全漏洞。

-

避免:

-

初始化: 声明时初始化为

NULL或有效地址。 -

释放后置空:

free(ptr); ptr = NULL; -

避免返回局部变量地址。

-

-

-

内存泄漏: 程序动态分配的内存,在使用完毕后没有被释放,导致系统内存被持续占用,无法回收。

-

成因:

-

忘记

free:malloc后没有对应的free。 -

指针丢失: 指向动态内存的指针被覆盖或丢失,导致无法

free。 -

多次

malloc但只free一次: 在循环中多次malloc而没有及时free。

-

-

危害: 系统内存耗尽、程序变慢、崩溃。

-

避免:

-

配对使用:

malloc和free总是成对出现。 -

智能指针(C++): C语言中没有,但可以模拟RAII思想。

-

内存管理工具: 使用Valgrind等工具检测。

-

清晰的内存管理策略: 谁申请谁释放,或统一管理。

-

-

-

2.4.3 陷阱:函数返回局部变量的地址

-

面试官: “下面这段代码有什么问题?”

#include <stdio.h>

int* create_local_int() {

int local_var = 100; // 局部变量,存储在栈上

printf("local_var的地址: %p\n", (void*)&local_var);

return &local_var; // 返回局部变量的地址

}

int main() {

int *ptr = create_local_int(); // ptr接收一个已失效的地址

printf("ptr指向的地址: %p\n", (void*)ptr);

// 此时local_var的内存可能已经被其他函数调用覆盖

printf("ptr解引用后的值: %d\n", *ptr); // 未定义行为!

return 0;

}

-

陷阱分析:

local_var是一个局部变量,存储在函数的栈帧中。当create_local_int函数返回时,其栈帧会被销毁,local_var所在的内存空间也就不再有效。此时ptr变成了一个“野指针”,指向一块不确定的内存。后续对*ptr的访问是未定义行为,可能导致程序崩溃或读到垃圾值。 -

如何解决:

-

动态分配: 如果需要在函数外部使用,应该动态分配内存。

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> // for malloc int* create_dynamic_int() { int *dynamic_var = (int*)malloc(sizeof(int)); if (dynamic_var == NULL) { fprintf(stderr, "Memory allocation failed!\n"); return NULL; } *dynamic_var = 100; printf("dynamic_var的地址: %p\n", (void*)dynamic_var); return dynamic_var; } int main() { int *ptr = create_dynamic_int(); if (ptr != NULL) { printf("ptr指向的地址: %p\n", (void*)ptr); printf("ptr解引用后的值: %d\n", *ptr); free(ptr); // 记得释放内存 ptr = NULL; } return 0; } -

通过参数传递指针的指针:

#include <stdio.h> void get_value(int **pp_val) { static int static_val = 200; // 使用静态变量,存储在静态区,生命周期贯穿整个程序 *pp_val = &static_val; printf("static_val的地址: %p\n", (void*)&static_val); } int main() { int *ptr = NULL; get_value(&ptr); // 传递ptr的地址 printf("ptr指向的地址: %p\n", (void*)ptr); printf("ptr解引用后的值: %d\n", *ptr); return 0; }

-

2.5 答题技巧与经验总结:让指针成为你的“杀手锏”

-

从本质出发: 任何指针问题,先从“指针是地址”这个本质概念切入。

-

图示辅助: 在白板上画出内存示意图,变量、指针、地址之间的关系,能让面试官直观理解你的思路。

-

区分“值”和“地址”: 强调

p是地址,*p是值,&p是指针变量p自己的地址。 -

安全第一: 永远把指针的安全使用(初始化、防野指针、防内存泄漏)放在嘴边,这体现你的严谨性。

-

代码演示: 遇到概念题,如果时间允许,可以快速写一段小代码来验证或说明你的观点。

-

熟练掌握

const与指针的组合: 这是区分高手和普通程序员的关键点。

2.6 拓展与深入:函数指针与回调机制

函数指针是C语言实现“多态”和“插件化”思想的重要工具。它允许你将函数作为参数传递给另一个函数,或者将函数存储在数据结构中。

2.6.1 函数指针的声明与使用

函数指针的声明语法比较特殊,需要理解其优先级。

语法: 返回类型 (*指针变量名)(参数类型1, 参数类型2, ...);

示例:

#include <stdio.h>

// 定义两个简单的函数

int add(int a, int b) {

return a + b;

}

int subtract(int a, int b) {

return a - b;

}

int main() {

// 声明一个函数指针,它可以指向任何接受两个int参数并返回int的函数

int (*operation_ptr)(int, int);

printf("--- 函数指针 ---\n");

// 将add函数的地址赋值给operation_ptr

operation_ptr = add;

printf("使用add函数指针: 10 + 5 = %d\n", operation_ptr(10, 5));

// 将subtract函数的地址赋值给operation_ptr

operation_ptr = subtract;

printf("使用subtract函数指针: 10 - 5 = %d\n", operation_ptr(10, 5));

// 也可以直接通过函数名调用,因为函数名本身就是函数的地址

printf("直接调用add函数: 20 + 30 = %d\n", add(20, 30));

return 0;

}

2.6.2 回调函数:C语言的“事件处理”机制

回调函数(Callback Function)是指一个函数作为参数传递给另一个函数,并在那个函数内部被调用。这是一种非常灵活的编程范式,常用于事件处理、异步操作、通用算法的定制等。

回调函数的核心思想: “你给我一个函数,我来决定什么时候调用它。”

示例:实现一个通用的排序函数,支持自定义比较逻辑

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h> // For qsort (标准库中的快速排序函数,接受一个比较函数作为回调)

// 定义一个比较函数的类型,用于qsort

// 接受两个const void*指针,返回int

// 如果第一个元素小于第二个,返回负数

// 如果第一个元素大于第二个,返回正数

// 如果两个元素相等,返回0

typedef int (*CompareFunc)(const void *, const void *);

// 比较两个整数的函数(升序)

int compare_ints_asc(const void *a, const void *b) {

// 将void*指针强制转换为int*,然后解引用获取值

return (*(int*)a - *(int*)b);

}

// 比较两个整数的函数(降序)

int compare_ints_desc(const void *a, const void *b) {

return (*(int*)b - *(int*)a); // 调换顺序即可实现降序

}

// 比较两个字符的函数(升序)

int compare_chars_asc(const void *a, const void *b) {

return (*(char*)a - *(char*)b);

}

// 打印数组的通用函数

void print_array(const char *name, int arr[], int size) {

printf("%s: [", name);

for (int i = 0; i < size; i++) {

printf("%d", arr[i]);

if (i < size - 1) {

printf(", ");

}

}

printf("]\n");

}

int main() {

int numbers[] = {5, 2, 8, 1, 9, 4};

int size = sizeof(numbers) / sizeof(numbers[0]);

printf("--- 回调函数与通用排序 ---\n");

print_array("原始数组", numbers, size);

// 使用qsort进行升序排序,传入compare_ints_asc作为回调函数

// qsort(数组起始地址, 元素数量, 每个元素大小, 比较函数指针)

qsort(numbers, size, sizeof(int), compare_ints_asc);

print_array("升序排序后", numbers, size);

// 重新初始化数组以便进行降序排序

int numbers_desc[] = {5, 2, 8, 1, 9, 4};

print_array("重新初始化数组", numbers_desc, size);

// 使用qsort进行降序排序,传入compare_ints_desc作为回调函数

qsort(numbers_desc, size, sizeof(int), compare_ints_desc);

print_array("降序排序后", numbers_desc, size);

// 字符数组排序示例

char chars[] = {'z', 'a', 'x', 'c', 'b'};

int char_size = sizeof(chars) / sizeof(chars[0]);

printf("\n字符数组原始值: [");

for (int i = 0; i < char_size; i++) {

printf("%c", chars[i]);

if (i < char_size - 1) printf(", ");

}

printf("]\n");

qsort(chars, char_size, sizeof(char), compare_chars_asc);

printf("字符数组升序后: [");

for (int i = 0; i < char_size; i++) {

printf("%c", chars[i]);

if (i < char_size - 1) printf(", ");

}

printf("]\n");

return 0;

}

代码分析与逻辑梳理:

-

typedef定义函数指针类型:typedef int (*CompareFunc)(const void *, const void *);使得函数指针的声明更加简洁和可读。 -

qsort作为通用算法:qsort是C标准库中一个非常经典的通用排序函数,它不关心具体排序的是什么类型的数据,而是通过一个回调函数来定制比较逻辑。这就是回调函数最典型的应用场景之一。 -

回调函数的参数:

compare_ints_asc和compare_ints_desc都接受const void*类型的参数。这是因为qsort是一个通用函数,它不知道要排序的数据类型,所以使用void*。在回调函数内部,我们需要将void*强制类型转换为实际的数据类型(例如int*或char*),然后才能进行解引用和比较。 -

灵活性: 通过改变传入

qsort的回调函数,我们可以在不修改qsort内部代码的情况下,轻松实现升序、降序,甚至按其他复杂规则(如结构体成员)进行排序。这种设计模式在C语言中非常常见,比如事件循环、线程池、文件系统操作等。

回调函数的优缺点:

-

优点:

-

解耦: 调用者和被调用者之间解耦,调用者不需要知道被调用者的具体实现,只需知道其接口(函数签名)。

-

灵活性和可扩展性: 允许用户自定义行为,实现通用算法的定制。

-

事件驱动编程: 广泛应用于事件处理、GUI编程、异步I/O等。

-

-

缺点:

-

代码可读性降低: 尤其是在多层回调嵌套时,可能形成“回调地狱”,逻辑难以追踪。

-

错误处理复杂: 回调函数中的错误可能难以传递回主调函数。

-

上下文管理: 回调函数通常无法直接访问其外部函数的局部变量,需要通过额外的参数或全局变量来传递上下文。

-

第三章:C语言的“内存大观园”——栈、堆、全局/静态区、代码区深度解析

内存管理是C语言的“核心竞争力”,也是面试中区分高手与菜鸟的“照妖镜”。“栈区”、“堆区”、“全局/静态区”、“代码区”这些名词,你是不是只停留在“背诵”阶段?本章,我们将带你深入C语言的“内存大观园”,彻底搞懂这些区域的特点、作用、生命周期,以及它们在实际编程中的应用和潜在问题。

3.1 核心概念剖析:程序内存的五脏六腑

一个C语言程序在运行时,其内存通常被划分为以下几个主要区域:

3.1.1 代码区(Text Segment / Code Segment)

-

存储内容: 编译后的机器指令(函数代码)、只读的常量(如字符串字面量)。

-

特点: 只读(防止程序意外修改自身代码)、可共享(多个进程可以共享同一份代码)。

-

生命周期: 贯穿整个程序的运行期间。

3.1.2 全局/静态区(Data Segment)

这个区域通常又细分为两个子区:

-

初始化数据区(Initialized Data Segment):

-

存储内容: 已初始化的全局变量、已初始化的静态变量(包括静态局部变量和静态全局变量)。

-

特点: 在程序启动时由系统分配和初始化。

-

生命周期: 贯穿整个程序的运行期间。

-

-

未初始化数据区(Uninitialized Data Segment / BSS Segment):

-

存储内容: 未初始化的全局变量、未初始化的静态变量。

-

特点: 在程序启动时由系统分配,并自动初始化为零(或空指针)。BSS是Block Started by Symbol的缩写。

-

生命周期: 贯穿整个程序的运行期间。

-

3.1.3 栈区(Stack Segment)

-

存储内容: 局部变量(非静态)、函数参数、函数返回地址、函数调用上下文(栈帧)。

-

特点:

-

自动分配与释放: 由编译器自动管理,函数调用时分配,函数返回时释放。

-

LIFO(Last In, First Out): 像一叠盘子,后进先出。

-

空间有限: 大小通常在几MB到几十MB之间,由操作系统或编译器设定。

-

高地址向低地址增长。

-

-

生命周期: 随函数调用而创建,随函数返回而销毁。

3.1.4 堆区(Heap Segment)

-

存储内容: 动态分配的内存(通过

malloc,calloc,realloc等函数分配)。 -

特点:

-

手动管理: 需要程序员手动使用

malloc等函数申请,使用free释放。 -

空间大: 理论上可以非常大,受限于物理内存和虚拟内存。

-

低地址向高地址增长。

-

容易产生内存碎片和内存泄漏。

-

-

生命周期: 从

malloc分配开始,到free释放结束,或程序结束时由操作系统回收。

内存布局示意图(简化版):

graph TD

A[高地址] --> B[栈区 Stack]

B --> C[^]

C --> D[v]

D --> E[堆区 Heap]

E --> F[未初始化数据区 BSS]

F --> G[初始化数据区 Data]

G --> H[代码区 Text]

H --> I[低地址]

表格:内存区域对比

|

内存区域 |

存储内容 |

分配方式 |

管理方式 |

生命周期 |

大小限制 |

增长方向 |

示例 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

代码区 |

机器指令、字符串字面量、const常量 |

编译时 |

操作系统 |

整个程序运行期间 |

固定 |

不变 |

|

|

初始化数据区 |

已初始化的全局/静态变量 |

编译时 |

操作系统 |

整个程序运行期间 |

固定 |

不变 |

|

|

未初始化数据区 |

未初始化的全局/静态变量 |

编译时 |

操作系统 |

整个程序运行期间 |

固定 |

不变 |

|

|

栈区 |

局部变量、函数参数、返回地址 |

运行时 |

编译器 |

随函数调用/返回而创建/销毁 |

有限(MB级) |

高地址向低地址 |

函数内部的 |

|

堆区 |

动态分配内存 |

运行时 |

手动 |

从 |

较大(GB级) |

低地址向高地址 |

|

3.2 代码实战与详细注释:内存区域的“现形记”

通过代码,我们来观察不同类型的变量是如何被分配到这些内存区域的。

#include <stdio.h> // 用于printf

#include <stdlib.h> // 用于malloc, free

// 1. 全局变量(未初始化) - 存储在BSS段

int global_uninitialized_var;

// 2. 全局变量(已初始化) - 存储在数据段

int global_initialized_var = 100;

// 3. 全局常量(字符串字面量) - 存储在代码区的只读数据段

const char *global_string_literal = "This is a global string literal.";

// 4. 全局数组(已初始化)

int global_array[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

// 静态函数,其代码在代码区

static void print_addresses() {

// 5. 静态局部变量 - 存储在数据段(已初始化或BSS)

static int static_local_var = 200;

static int static_local_uninit_var; // BSS段

// 6. 局部变量 - 存储在栈区

int local_var = 300;

char local_char_array[20] = "Local char array";

// 7. 局部常量(字符串字面量) - 存储在代码区的只读数据段

const char *local_string_literal = "Another string literal.";

printf("--- 内存区域地址观察 ---\n");

// 全局/静态区地址(通常地址较高或较低,取决于系统)

printf("全局变量(未初始化)global_uninitialized_var 地址: %p\n", (void*)&global_uninitialized_var);

printf("全局变量(已初始化)global_initialized_var 地址: %p\n", (void*)&global_initialized_var);

printf("静态局部变量 static_local_var 地址: %p\n", (void*)&static_local_var);

printf("静态局部变量 static_local_uninit_var 地址: %p\n", (void*)&static_local_uninit_var);

printf("全局字符串字面量 global_string_literal 地址: %p (指向的字符串地址: %p)\n", (void*)&global_string_literal, (void*)global_string_literal);

printf("全局数组 global_array 地址: %p\n", (void*)&global_array);

// 栈区地址(通常地址较高,且在函数调用时连续分配)

printf("局部变量 local_var 地址: %p\n", (void*)&local_var);

printf("局部字符数组 local_char_array 地址: %p\n", (void*)&local_char_array);

printf("局部字符串字面量 local_string_literal 地址: %p (指向的字符串地址: %p)\n", (void*)&local_string_literal, (void*)local_string_literal);

// 函数代码地址(通常地址较低,在代码区)

printf("print_addresses 函数地址: %p\n", (void*)print_addresses);

printf("main 函数地址: %p\n", (void*)main);

}

int main() {

// 调用函数观察内部变量地址

print_addresses();

// 堆区地址(通常在栈区和全局/静态区之间)

printf("\n--- 堆区地址观察 ---\n");

int *heap_int_ptr = (int*)malloc(sizeof(int));

if (heap_int_ptr == NULL) {

fprintf(stderr, "Heap memory allocation failed in main!\n");

return 1;

}

*heap_int_ptr = 400;

printf("堆分配的 int 变量地址: %p\n", (void*)heap_int_ptr);

char *heap_char_array = (char*)malloc(50 * sizeof(char));

if (heap_char_array == NULL) {

fprintf(stderr, "Heap memory allocation for char array failed in main!\n");

free(heap_int_ptr); // 释放已分配的内存

return 1;

}

sprintf(heap_char_array, "This is a heap allocated string.");

printf("堆分配的 char 数组地址: %p\n", (void*)heap_char_array);

// 观察多次malloc的地址连续性(通常不连续)

int *heap_int_ptr2 = (int*)malloc(sizeof(int));

if (heap_int_ptr2 == NULL) {

fprintf(stderr, "Heap memory allocation failed for ptr2!\n");

free(heap_int_ptr);

free(heap_char_array);

return 1;

}

printf("第二次堆分配的 int 变量地址: %p\n", (void*)heap_int_ptr2);

// 释放堆内存

free(heap_int_ptr);

heap_int_ptr = NULL; // 养成好习惯,置为NULL

free(heap_char_array);

heap_char_array = NULL;

free(heap_int_ptr2);

heap_int_ptr2 = NULL;

printf("\n--- 地址相对关系总结 ---\n");

printf("通常情况下(具体取决于操作系统和编译器):\n");

printf("代码区/只读数据区 < 全局/静态区(BSS/Data) < 堆区 < 栈区\n");

printf("但实际地址分布可能因ASLR(地址空间布局随机化)等安全机制而有所不同。\n");

return 0;

}

代码分析与逻辑梳理:

-

地址差异化: 运行这段代码,你会发现不同内存区域的变量地址通常处于不同的范围。

-

代码区(函数地址、字符串字面量地址): 通常地址最低,且地址值非常接近。

-

全局/静态区(全局变量、静态变量): 地址通常在代码区之上,且地址值也相对固定。未初始化和已初始化的全局/静态变量地址可能相邻,也可能在不同的子段。

-

堆区: 地址通常在全局/静态区之上,但每次

malloc分配的地址可能不连续,这取决于堆管理器的实现和内存碎片情况。 -

栈区: 地址通常最高,且局部变量的地址是连续的,但随着函数调用和返回,栈帧会不断变化。

-

-

字符串字面量: 再次强调,无论是全局的还是局部的字符串字面量(如

"Hello"),它们都存储在代码区的只读数据段,其地址是固定的,并且不能被修改。而char local_char_array[]这种字符数组是存储在栈上的,其内容可以被修改。 -

main函数地址: 打印main函数的地址,可以看到它位于代码区。 -

malloc和free的实际效果: 演示了malloc如何获取堆内存地址,以及free后将指针置为NULL的重要性。

3.3 面试高频考点与陷阱:内存区域的“送命题”

3.3.1 考点:各个内存区域的特点和区别

-

面试官: “请详细描述C语言程序的内存分区,并说明每个区的特点、存储内容和生命周期。”

-

答题技巧: 按照代码区、全局/静态区(细分)、栈区、堆区的顺序,结合表格进行阐述。重点强调它们的“管理方式”(自动/手动)、“生命周期”和“大小限制”。

3.3.2 考点:栈溢出(Stack Overflow)

-

面试官: “为什么会发生栈溢出?栈的大小是固定的吗?如何避免?”

-

陷阱分析: 栈空间是有限的,如果程序中函数调用层级过深(无限递归)、或局部变量(尤其是大数组)占用空间过大,就可能导致栈溢出。

-

答题技巧:

-

原因:

-

无限递归: 函数无限次调用自身,每次调用都会在栈上创建一个新的栈帧,最终耗尽栈空间。

-

局部变量过大: 在函数内部定义了过大的局部数组或结构体,超出了栈的容量。

-

-

栈大小: 栈的大小是固定的,由操作系统或编译器在程序启动时设定(通常是几MB到几十MB)。

-

避免:

-

避免无限递归: 确保递归函数有明确的终止条件。

-

避免大局部变量: 对于大型数据结构,考虑使用堆内存(

malloc)而不是栈内存。 -

优化算法: 减少不必要的函数调用深度。

-

调整栈大小: 在某些系统上可以通过编译器或链接器选项调整栈大小(不推荐作为常规解决方案)。

-

-

示例代码(栈溢出):

#include <stdio.h>

// 这是一个会导致栈溢出的递归函数(没有终止条件)

void infinite_recursion() {

char buffer[1024]; // 每次调用都会在栈上分配1KB空间

printf("Stack frame created...\n");

infinite_recursion(); // 无限递归调用

}

int main() {

printf("尝试触发栈溢出...\n");

infinite_recursion();

printf("程序结束。\n"); // 这行代码通常不会被执行到

return 0;

}

分析: 运行这段代码,你会发现程序很快就会崩溃,并报告“段错误”(Segmentation Fault)或“栈溢出”错误。

3.3.3 陷阱:全局变量和静态变量的初始化时机

-

面试官: “未初始化的全局变量和初始化的全局变量分别存放在哪里?它们的初始化时机是什么?”

-

答题技巧: 强调它们都属于全局/静态区,但细分为BSS段和数据段。

-

未初始化全局/静态变量(BSS段): 在程序加载到内存时,由操作系统自动清零。

-

已初始化全局/静态变量(数据段): 在程序加载到内存时,由操作系统根据程序中的初始值进行初始化。

-

3.4 答题技巧与经验总结:成为内存管理的“老司机”

-

宏观把握: 先从整体上描述内存的五大区域,再逐一细化。

-

区分自动与手动: 重点区分栈区(自动管理)和堆区(手动管理),这是最核心的区别。

-

生命周期: 强调每个区域中变量的生命周期,这与内存的分配和释放密切相关。

-

结合实际问题: 将内存分区与实际的编程问题(如栈溢出、内存泄漏、野指针)联系起来,展示你的实战经验。

-

画图辅助: 在白板上画出简化的内存布局图,并标出各个区域的增长方向和存储内容,能让面试官对你的理解深度印象深刻。

3.5 拓展与深入:虚拟内存与地址空间布局随机化(ASLR)

你可能注意到,我们打印的地址通常是很大的十六进制数,而且每次运行可能还会略有不同。这背后涉及到操作系统的一个重要概念——虚拟内存(Virtual Memory)。

-

虚拟内存: 操作系统为每个进程提供一个独立的、连续的、私有的虚拟地址空间。程序中使用的地址都是虚拟地址,而不是物理地址。当程序访问虚拟地址时,操作系统会通过内存管理单元(MMU)将其映射到实际的物理内存地址。

-

优点:

-

隔离性: 每个进程都有独立的地址空间,互不干扰,提高了安全性。

-

更大的地址空间: 即使物理内存不足,也可以通过硬盘上的交换空间(Swap Space)来模拟更大的内存。

-

内存保护: 可以为不同内存区域设置不同的访问权限(读、写、执行)。

-

-

-

地址空间布局随机化(ASLR - Address Space Layout Randomization): 是一种安全机制,它在程序加载时,随机化程序在虚拟地址空间中的各个区域(如代码区、栈区、堆区、库文件)的起始地址。

-

目的: 增加攻击者预测特定代码或数据地址的难度,从而提高系统的安全性,对抗缓冲区溢出等攻击。

-

影响: 这就是为什么你每次运行程序时,打印出来的地址可能略有不同的原因。

-

了解虚拟内存和ASLR,能让你对C语言程序运行的底层环境有更深刻的理解,这在高级面试中是非常加分的。

第四章:C语言的“数据基石”——数组与链表:从原理到实战

数据结构是程序设计的基础,而数组和链表则是C语言中最基本、最常用的两种线性数据结构。它们在内存中的存储方式、访问效率、插入删除操作的特点都大相径庭,因此也是面试中常考的对比点和实现题。本章,我们将带你彻底掌握数组和链表,不仅理解它们的原理,更要能够用C语言手撸出各种操作。

4.1 核心概念剖析:数组与链表的“前世今生”

4.1.1 数组(Array)

-

本质: 一组相同类型的数据元素的集合,这些元素在内存中是连续存储的。

-

特点:

-

固定大小: 数组一旦定义,其大小就固定了,不能动态改变。

-

随机访问: 可以通过下标(索引)直接访问任何一个元素,时间复杂度为 O(1)。

-

存储效率高: 没有额外的存储开销(除了数据本身)。

-

插入/删除效率低: 在数组中间插入或删除元素时,需要移动大量后续元素,时间复杂度为 O(N)。

-

内存示意图:数组

+-----+-----+-----+-----+-----+

| arr[0] | arr[1] | arr[2] | arr[3] | arr[4] |

+-----+-----+-----+-----+-----+

^ ^ ^ ^ ^

| | | | |

地址连续增长

4.1.2 链表(Linked List)

-

本质: 由一系列“节点”(Node)组成,每个节点包含两部分:数据域和指针域。指针域存储下一个节点的地址。节点在内存中可以不连续存储。

-

特点:

-

动态大小: 可以根据需要动态地添加或删除节点,大小灵活可变。

-

顺序访问: 访问某个元素需要从头节点开始,依次遍历到目标节点,时间复杂度为 O(N)。

-

存储效率低: 每个节点除了存储数据,还需要额外的空间存储指针。

-

插入/删除效率高: 在已知待插入/删除位置的前一个节点时,只需修改少量指针即可完成操作,时间复杂度为 O(1)。

-

类型:

-

单向链表: 每个节点只指向下一个节点。

-

双向链表: 每个节点既指向下一个节点,也指向前一个节点。

-

循环链表: 链表的最后一个节点指向头节点,形成一个环。

-

-

内存示意图:单向链表

+------+------+ +------+------+ +------+------+

| Data | Next | --> | Data | Next | --> | Data | Next | --> NULL

+------+------+ +------+------+ +------+------+

(Node 1) (Node 2) (Node 3)

节点在内存中不一定连续

表格:数组与链表对比

|

特性 |

数组(Array) |

链表(Linked List) |

|---|---|---|

|

内存存储 |

连续 |

不连续 |

|

大小 |

固定 |

动态可变 |

|

访问效率 |

随机访问 O(1) |

顺序访问 O(N) |

|

插入/删除 |

中间插入/删除 O(N)(需移动元素) |

中间插入/删除 O(1)(需找到前一个节点) |

|

存储开销 |

仅存储数据 |

存储数据 + 指针(额外开销) |

|

缓存友好 |

高(连续存储,CPU缓存命中率高) |

低(不连续存储,CPU缓存命中率低) |

|

适用场景 |

元素数量固定、频繁随机访问、遍历 |

元素数量不确定、频繁插入/删除、内存不连续 |

4.2 代码实战与详细注释:数组与链表的“十八般武艺”

4.2.1 数组的基本操作

#include <stdio.h> // 引入标准输入输出库

// 定义一个宏,表示数组的最大容量

#define MAX_ARRAY_SIZE 10

// 打印整型数组的函数

void print_int_array(const char *name, int arr[], int size) {

printf("%s: [", name);

for (int i = 0; i < size; i++) {

printf("%d", arr[i]);

if (i < size - 1) {

printf(", ");

}

}

printf("]\n");

}

// 在数组指定位置插入元素

// arr: 数组指针

// current_size: 当前数组元素数量

// element: 要插入的元素

// position: 插入的位置(0-based index)

// 返回值: 插入成功返回新的数组大小,失败返回-1

int insert_element_into_array(int arr[], int *current_size, int element, int position) {

if (*current_size >= MAX_ARRAY_SIZE) {

printf("错误:数组已满,无法插入!\n");

return -1; // 数组已满

}

if (position < 0 || position > *current_size) {

printf("错误:插入位置无效!\n");

return -1; // 位置无效

}

// 将从position开始的所有元素向后移动一位

for (int i = *current_size; i > position; i--) {

arr[i] = arr[i - 1];

}

arr[position] = element; // 在指定位置插入新元素

(*current_size)++; // 数组大小加1

printf("成功在位置 %d 插入元素 %d。\n", position, element);

return *current_size;

}

// 从数组指定位置删除元素

// arr: 数组指针

// current_size: 当前数组元素数量

// position: 删除的位置(0-based index)

// 返回值: 删除成功返回新的数组大小,失败返回-1

int delete_element_from_array(int arr[], int *current_size, int position) {

if (*current_size <= 0) {

printf("错误:数组为空,无法删除!\n");

return -1; // 数组为空

}

if (position < 0 || position >= *current_size) {

printf("错误:删除位置无效!\n");

return -1; // 位置无效

}

printf("成功删除位置 %d 的元素 %d。\n", position, arr[position]);

// 将从position+1开始的所有元素向前移动一位

for (int i = position; i < *current_size - 1; i++) {

arr[i] = arr[i + 1];

}

(*current_size)--; // 数组大小减1

return *current_size;

}

// 在数组中查找元素

// arr: 数组指针

// size: 数组元素数量

// element: 要查找的元素

// 返回值: 找到返回元素所在位置的索引,未找到返回-1

int find_element_in_array(int arr[], int size, int element) {

for (int i = 0; i < size; i++) {

if (arr[i] == element) {

return i; // 找到,返回索引

}

}

return -1; // 未找到

}

int main() {

int my_array[MAX_ARRAY_SIZE] = {10, 20, 30, 40, 50}; // 初始化数组

int current_elements = 5; // 当前数组中实际元素数量

printf("--- 数组基本操作 ---\n");

print_int_array("初始数组", my_array, current_elements);

// 插入操作

insert_element_into_array(my_array, ¤t_elements, 25, 2); // 在索引2处插入25

print_int_array("插入后数组", my_array, current_elements);

insert_element_into_array(my_array, ¤t_elements, 5, 0); // 在开头插入5

print_int_array("再次插入后数组", my_array, current_elements);

// 删除操作

delete_element_from_array(my_array, ¤t_elements, 1); // 删除索引1处的元素

print_int_array("删除后数组", my_array, current_elements);

delete_element_from_array(my_array, ¤t_elements, current_elements - 1); // 删除末尾元素

print_int_array("再次删除后数组", my_array, current_elements);

// 查找操作

int search_val = 30;

int index = find_element_in_array(my_array, current_elements, search_val);

if (index != -1) {

printf("元素 %d 在数组中的位置是: %d\n", search_val, index);

} else {

printf("元素 %d 未在数组中找到。\n", search_val);

}

search_val = 99;

index = find_element_in_array(my_array, current_elements, search_val);

if (index != -1) {

printf("元素 %d 在数组中的位置是: %d\n", search_val, index);

} else {

printf("元素 %d 未在数组中找到。\n", search_val);

}

return 0;

}

代码分析与逻辑梳理:

-

数组作为函数参数: 在C语言中,当数组作为函数参数传递时,它会退化为指向其首元素的指针。因此,

int arr[]在函数参数中等价于int *arr。为了在函数内部修改数组的实际大小,我们传递了current_size的地址(int *current_size)。 -

插入操作: 核心是“挪动”操作。从数组末尾开始,将所有需要移动的元素向后挪一位,为新元素腾出空间。这个过程的时间复杂度是 O(N)。

-

删除操作: 同样是“挪动”操作。从删除位置开始,将所有后续元素向前挪一位,覆盖被删除的元素。时间复杂度也是 O(N)。

-

查找操作: 简单的线性查找,遍历数组直到找到目标元素。时间复杂度是 O(N)。

-

边界条件检查: 在插入和删除函数中,都包含了对数组是否已满/空、插入/删除位置是否有效的检查,这是健壮代码的体现。

4.2.2 单向链表的基本操作

我们将实现一个简单的单向链表,包括创建、插入(头插、尾插、中间插)、删除、查找、遍历和销毁等操作。

#include <stdio.h> // 用于printf

#include <stdlib.h> // 用于malloc, free

// 定义链表节点结构体

typedef struct Node {

int data; // 数据域

struct Node *next; // 指针域,指向下一个节点

} Node;

// 创建一个新节点

Node* create_node(int data) {

Node *new_node = (Node*)malloc(sizeof(Node)); // 动态分配内存

if (new_node == NULL) {

fprintf(stderr, "内存分配失败!无法创建新节点。\n");

exit(EXIT_FAILURE); // 退出程序

}

new_node->data = data; // 初始化数据域

new_node->next = NULL; // 新节点的next指针初始为NULL

return new_node;

}

// 链表头插法

// head: 指向链表头节点的指针的指针(因为可能修改头节点)

// data: 要插入的数据

void insert_at_head(Node **head, int data) {

Node *new_node = create_node(data); // 创建新节点

new_node->next = *head; // 新节点的next指向原来的头节点

*head = new_node; // 更新头节点为新节点

printf("头插元素: %d\n", data);

}

// 链表尾插法

// head: 指向链表头节点的指针的指针

// data: 要插入的数据

void insert_at_tail(Node **head, int data) {

Node *new_node = create_node(data); // 创建新节点

if (*head == NULL) {

*head = new_node; // 如果链表为空,新节点就是头节点

printf("尾插元素: %d (链表为空,作为头节点)\n", data);

return;

}

Node *current = *head;

while (current->next != NULL) { // 遍历到链表末尾

current = current->next;

}

current->next = new_node; // 将末尾节点的next指向新节点

printf("尾插元素: %d\n", data);

}

// 在指定位置插入元素(在position个节点之后插入,position=0表示头插)

// head: 指向链表头节点的指针的指针

// data: 要插入的数据

// position: 插入位置的索引 (0-based)

// 返回值: 成功返回1,失败返回0

int insert_at_position(Node **head, int data, int position) {

if (position < 0) {

printf("错误:插入位置无效!\n");

return 0;

}

if (position == 0) { // 在头部插入

insert_at_head(head, data);

return 1;

}

Node *new_node = create_node(data);

Node *current = *head;

int count = 0;

// 遍历到插入位置的前一个节点

while (current != NULL && count < position - 1) {

current = current->next;

count++;

}

if (current == NULL) { // 位置超出链表范围

printf("错误:插入位置 %d 超出链表范围!\n", position);

free(new_node); // 释放未使用的节点

return 0;

}

new_node->next = current->next; // 新节点的next指向当前节点的next

current->next = new_node; // 当前节点的next指向新节点

printf("在位置 %d 插入元素: %d\n", position, data);

return 1;

}

// 删除指定数据的节点

// head: 指向链表头节点的指针的指针

// data: 要删除的数据

// 返回值: 成功删除返回1,未找到返回0

int delete_node_by_data(Node **head, int data) {

if (*head == NULL) {

printf("错误:链表为空,无法删除!\n");

return 0; // 链表为空

}

Node *current = *head;

Node *prev = NULL;

// 查找要删除的节点

while (current != NULL && current->data != data) {

prev = current;

current = current->next;

}

if (current == NULL) {

printf("元素 %d 未找到,无法删除。\n", data);

return 0; // 未找到要删除的节点

}

if (prev == NULL) { // 要删除的是头节点

*head = current->next;

} else { // 要删除的是非头节点

prev->next = current->next;

}

free(current); // 释放节点内存

printf("成功删除元素: %d\n", data);

return 1;

}

// 删除指定位置的节点

// head: 指向链表头节点的指针的指针

// position: 要删除的位置(0-based index)

// 返回值: 成功返回1,失败返回0

int delete_node_by_position(Node **head, int position) {

if (*head == NULL) {

printf("错误:链表为空,无法删除!\n");

return 0;

}

if (position < 0) {

printf("错误:删除位置无效!\n");

return 0;

}

Node *current = *head;

Node *prev = NULL;

if (position == 0) { // 删除头节点

*head = current->next;

printf("成功删除头节点元素: %d\n", current->data);

free(current);

return 1;

}

int count = 0;

// 遍历到删除位置的前一个节点

while (current != NULL && count < position) {

prev = current;

current = current->next;

count++;

}

if (current == NULL) { // 位置超出链表范围

printf("错误:删除位置 %d 超出链表范围!\n", position);

return 0;

}

prev->next = current->next; // 前一个节点的next指向当前节点的next

printf("成功删除位置 %d 的元素: %d\n", position, current->data);

free(current); // 释放节点内存

return 1;

}

// 查找链表中是否存在指定数据

// head: 链表头节点指针

// data: 要查找的数据

// 返回值: 找到返回1,未找到返回0

int find_element_in_list(Node *head, int data) {

Node *current = head;

while (current != NULL) {

if (current->data == data) {

return 1; // 找到

}

current = current->next;

}

return 0; // 未找到

}

// 遍历并打印链表所有元素

void print_list(const char *name, Node *head) {

printf("%s: [", name);

Node *current = head;

while (current != NULL) {

printf("%d", current->data);

current = current->next;

if (current != NULL) {

printf(" -> ");

}

}

printf("]\n");

}

// 销毁链表,释放所有节点内存

void destroy_list(Node **head) {

Node *current = *head;

Node *next_node;

while (current != NULL) {

next_node = current->next; // 保存下一个节点的地址

printf("销毁节点: %d\n", current->data);

free(current); // 释放当前节点内存

current = next_node; // 移动到下一个节点

}

*head = NULL; // 将头指针置为NULL,防止野指针

printf("链表已销毁。\n");

}

int main() {

Node *head = NULL; // 初始链表为空

printf("--- 单向链表基本操作 ---\n");

// 插入操作

insert_at_head(&head, 10);

insert_at_tail(&head, 30);

insert_at_head(&head, 5);

insert_at_tail(&head, 40);

print_list("插入后链表", head); // 5 -> 10 -> 30 -> 40

insert_at_position(&head, 20, 2); // 在索引2(即10之后)插入20

print_list("中间插入后链表", head); // 5 -> 10 -> 20 -> 30 -> 40

insert_at_position(&head, 0, 0); // 在头部插入0

print_list("头部插入后链表", head); // 0 -> 5 -> 10 -> 20 -> 30 -> 40

insert_at_position(&head, 50, 6); // 在尾部插入50 (position = current_size)

print_list("尾部插入后链表", head); // 0 -> 5 -> 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> 50

insert_at_position(&head, 99, 10); // 尝试插入超出范围

print_list("尝试超出范围插入后链表", head); // 保持不变

// 查找操作

int search_val = 20;

if (find_element_in_list(head, search_val)) {

printf("元素 %d 在链表中找到。\n", search_val);

} else {

printf("元素 %d 未在链表中找到。\n", search_val);

}

search_val = 100;

if (find_element_in_list(head, search_val)) {

printf("元素 %d 在链表中找到。\n", search_val);

} else {

printf("元素 %d 未在链表中找到。\n", search_val);

}

// 删除操作

delete_node_by_data(&head, 30); // 删除数据为30的节点

print_list("删除数据30后链表", head); // 0 -> 5 -> 10 -> 20 -> 40 -> 50

delete_node_by_position(&head, 0); // 删除头节点

print_list("删除头节点后链表", head); // 5 -> 10 -> 20 -> 40 -> 50

delete_node_by_position(&head, 3); // 删除索引3处的节点 (40)

print_list("删除索引3后链表", head); // 5 -> 10 -> 20 -> 50

delete_node_by_data(&head, 99); // 尝试删除不存在的元素

print_list("尝试删除不存在元素后链表", head); // 保持不变

// 销毁链表

destroy_list(&head);

print_list("销毁后链表", head); // 链表为空

return 0;

}

代码分析与逻辑梳理:

-

节点结构体:

struct Node是链表的基本单元,包含data和next指针。 -

Node* create_node(int data): 负责动态分配内存并初始化新节点。注意错误检查malloc的返回值。 -

Node** head: 这是一个非常重要的设计。在需要修改链表头节点(如头插、删除头节点)的函数中,我们需要传递“指向头节点的指针的指针”,这样才能在函数内部真正修改main函数中head变量的值。如果只传递Node* head,那么在函数内部修改head只是修改了副本,外部的head不会改变。 -

头插法: 最简单的插入方式,时间复杂度 O(1)。

-

尾插法: 需要遍历链表找到最后一个节点,时间复杂度 O(N)。

-

按位置插入/删除: 需要遍历到目标位置的前一个节点。

-

删除操作: 关键在于找到要删除节点的前一个节点,然后修改指针跳过被删除的节点,最后

free掉被删除节点的内存。 -

查找操作: 遍历链表,逐一比较数据。

-

销毁链表: 必须逐个节点

free内存,并最终将头指针置为NULL,防止内存泄漏和野指针。

4.3 面试高频考点与陷阱:数组与链表的“双生花”

4.3.1 考点:数组与链表的优缺点及适用场景对比

-

面试官: “请详细对比数组和链表的优缺点,并说明在什么场景下你会选择使用数组,什么场景下选择链表?”

-

答题技巧: 结合表格,从内存存储、访问效率、插入/删除效率、大小灵活性、存储开销、缓存友好性等方面全面对比。

-

选择数组: 元素数量固定、需要频繁随机访问(如根据索引查找)、遍历操作多、内存连续性要求高(缓存友好)。

-

选择链表: 元素数量不确定、需要频繁插入/删除、内存空间不连续、对内存利用率要求高(按需分配)。

-

4.3.2 考点:链表的反转

-

面试官: “请手写一个单向链表反转的C语言函数。”

-

陷阱分析: 考察对指针操作的熟练程度和逻辑思维能力。需要正确处理

prev、current、next三个指针的关系。 -

示例代码(链表反转):

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

// 链表节点结构体

typedef struct Node {

int data;

struct Node *next;

} Node;

// 创建一个新节点

Node* create_node_for_reverse(int data) {

Node *new_node = (Node*)malloc(sizeof(Node));

if (new_node == NULL) {

fprintf(stderr, "内存分配失败!\n");

exit(EXIT_FAILURE);

}

new_node->data = data;

new_node->next = NULL;

return new_node;

}

// 打印链表

void print_list_for_reverse(const char *name, Node *head) {

printf("%s: [", name);

Node *current = head;

while (current != NULL) {

printf("%d", current->data);

current = current->next;

if (current != NULL) {

printf(" -> ");

}

}

printf("]\n");

}

// 销毁链表

void destroy_list_for_reverse(Node *head) {

Node *current = head;

Node *next_node;

while (current != NULL) {

next_node = current->next;

free(current);

current = next_node;

}

}

// 链表反转函数

// head: 链表头节点指针

// 返回值: 反转后新的头节点指针

Node* reverse_list(Node *head) {

Node *prev = NULL; // 指向前一个节点,初始为NULL

Node *current = head; // 指向当前节点,初始为原链表头

Node *next_node = NULL; // 指向下一个节点,用于临时保存

while (current != NULL) {

next_node = current->next; // 1. 保存下一个节点,防止链表断裂

current->next = prev; // 2. 当前节点的next指向前一个节点(反转核心)

prev = current; // 3. prev指针向前移动,指向当前节点

current = next_node; // 4. current指针向前移动,指向下一个节点

}

return prev; // 循环结束后,prev就是新链表的头节点

}

int main() {

Node *head = NULL;

// 构建一个链表: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5

insert_at_tail(&head, 1);

insert_at_tail(&head, 2);

insert_at_tail(&head, 3);

insert_at_tail(&head, 4);

insert_at_tail(&head, 5);

print_list_for_reverse("原始链表", head);

head = reverse_list(head); // 反转链表

print_list_for_reverse("反转后链表", head); // 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1

// 销毁链表

destroy_list_for_reverse(head);

head = NULL;

// 测试空链表反转

printf("\n测试空链表反转:\n");

Node *empty_head = NULL;

empty_head = reverse_list(empty_head);

print_list_for_reverse("空链表反转后", empty_head);

// 测试只有一个节点的链表反转

printf("\n测试只有一个节点的链表反转:\n");

Node *single_node_head = create_node_for_reverse(100);

print_list_for_reverse("单节点链表原始", single_node_head);

single_node_head = reverse_list(single_node_head);

print_list_for_reverse("单节点链表反转后", single_node_head);

destroy_list_for_reverse(single_node_head);

single_node_head = NULL;

return 0;

}

链表反转逻辑分析图:

graph TD

A[NULL (prev)] --> B[1 (current)]

B --> C[2 (next_node)]

C --> D[3]

D --> E[4]

E --> F[5]

F --> G[NULL]

subgraph Iteration 1

B -- next_node = current->next --> C

B -- current->next = prev --> A

A -- prev = current --> B

C -- current = next_node --> C

end

subgraph Iteration 2

B[1 (prev)] --> C[2 (current)]

C --> D[3 (next_node)]

C -- current->next = prev --> B

B -- prev = current --> C

D -- current = next_node --> D

end

subgraph ...

...

end

subgraph Final State

A'[5 (prev)] --> B'[4]

B' --> C'[3]

C' --> D'[2]

D' --> E'[1]

E' --> F'[NULL]

end

4.4 答题技巧与经验总结:数据结构实战派

-

对比分析: 熟练掌握数组和链表的优缺点表格,这是基础中的基础。

-

手写代码: 链表的插入、删除、反转是必考题,务必能熟练手写,并确保边界条件(空链表、单节点链表)的正确性。

-

画图辅助: 在解释链表操作时,用笔在纸上画出节点和指针的变化过程,这能极大地帮助你理清思路,也能让面试官看到你的逻辑清晰度。

-

内存管理意识: 在链表操作中,时刻注意

malloc和free的配对使用,避免内存泄漏。 -

指针的指针: 理解

Node** head的必要性,这是C语言链表操作中的一个难点。

4.5 拓展与深入:双向链表与循环链表

除了单向链表,C语言中还有双向链表和循环链表。

-

双向链表: 每个节点除了

next指针,还有一个prev指针指向前一个节点。-

优点: 可以向前或向后遍历,删除节点时无需知道前一个节点。

-

缺点: 额外的指针域增加了存储开销,插入/删除操作需要维护更多指针。

-

-

循环链表: 链表的最后一个节点的

next指针指向头节点,形成一个环。-

优点: 从任何节点都可以遍历整个链表,可以方便地实现队列等数据结构。

-

缺点: 遍历时需要小心处理循环,避免无限循环。

-

思考题: 如何用C语言实现一个双向链表?如何实现一个循环链表?它们各自的插入、删除操作有什么不同?

这些更复杂的数据结构,都是在单向链表的基础上,对指针操作的进一步考验。

总结与展望:第一部分,你消化了吗?

恭喜你,已经完成了《呕心沥血的全网史上最强C语言面试、面经八股文》的第一部分!我们深入探讨了:

-

C语言程序的运行机制: 从源文件到可执行文件的“奇幻漂流”,预处理、编译、汇编、链接四大阶段,以及静态链接与动态链接的奥秘。

-

C语言的灵魂——指针: 彻底解密指针的本质、声明、解引用、指针算术、多级指针、

void*指针、const与指针的结合,以及函数指针与回调机制的强大应用。 -

C语言的内存大观园: 详细剖析代码区、全局/静态区、栈区、堆区的特点、存储内容和生命周期,并通过代码观察地址分布,理解栈溢出等常见问题。

-

C语言的数据基石——数组与链表: 深入对比它们的优缺点,并通过手写代码实现数组的插入/删除/查找,以及单向链表的创建、插入、删除、查找、遍历和反转等核心操作。

这仅仅是冰山一角!C语言的魅力远不止于此。在接下来的几部分中,我们将继续深入:

-

内存管理的高级话题:

malloc和free的底层实现、内存对齐、内存碎片、自定义内存池。 -

复杂数据结构: 栈、队列、树(二叉搜索树、AVL树、红黑树)、哈希表在C语言中的实现。

-

C语言高级特性: 结构体、联合体、枚举、位操作、文件I/O。

-

多进程与多线程编程: 进程通信、线程同步、死锁的原理与解决。

-

网络编程基础: Socket编程、I/O多路复用(select/poll/epoll)。

-

C语言与操作系统: 系统调用、中断、异常。

-

以及更多面试高频考点、答题技巧和实战经验!

希望这第一部分的内容,能让你对C语言的理解更上一层楼,也让你对后续的内容充满期待!

如果你觉得这份内容对你有帮助,请务必点赞、收藏、转发!你的支持是我继续“呕心沥血”的最大动力!

我们下一部分再见!祝你学习愉快,面试顺利,早日拿到心仪的Offer!

呕心沥血的全网史上最强C语言面试、面经八股文(第二部分)

第五章:内存管理的“幕后黑手”——深入 malloc 与 free 的底层

在第一部分中,我们粗略地了解了堆内存的概念,知道它需要手动管理。但你有没有想过,当我们调用 malloc 申请内存时,操作系统到底做了什么?free 又是如何将内存归还的?这些看似简单的函数背后,隐藏着复杂的内存管理机制,也是大厂面试中考察你底层功力的“试金石”。

本章,我们将彻底揭开 malloc 和 free 的神秘面纱,深入它们与操作系统交互的底层原理,探讨内存对齐、内存碎片等高级话题,甚至教你如何实现一个简单的自定义内存池,让你真正成为内存管理的“老司机”!

5.1 malloc 和 free 的工作原理:系统调用(brk 和 mmap)

你可能以为 malloc 和 free 是直接和操作系统打交道的,但实际上,它们是C标准库提供的函数,是对底层操作系统系统调用的封装。操作系统提供了两种主要的系统调用来管理进程的堆内存:brk 和 mmap。

5.1.1 brk 系统调用:小块内存分配的“堆顶搬运工”

-

作用:

brk系统调用用于调整进程的数据段(data segment)的结束地址,也就是通常所说的堆顶(heap break)。通过移动堆顶指针,可以扩大或缩小进程的堆空间。 -

特点:

-

一次性申请一大块连续的虚拟内存空间。

-

适用于小块内存的频繁分配和释放。

-

malloc在内部维护一个内存池(Memory Pool),当用户申请小块内存时,malloc会优先从这个内存池中分配,而不是每次都调用brk。只有当内存池不足时,才会通过brk向操作系统“要”更多内存。 -

free释放的内存通常不会立即通过brk归还给操作系统,而是留在malloc的内存池中,以备后续的malloc请求复用。这可以减少系统调用的开销。

-

工作流程示意图:brk

graph LR

A[用户调用 malloc(size)] --> B{malloc 库函数}

B -- 检查内存池 --> C{内存池是否足够?}

C -- Yes --> D[从内存池分配并返回]

C -- No --> E[调用 brk 系统调用]

E -- 扩大堆空间 --> F[操作系统]

F -- 返回新的堆顶地址 --> B

B -- 从新获得的堆空间分配 --> G[分配内存并返回]

5.1.2 mmap 系统调用:大块内存分配的“独立开辟者”

-

作用:

mmap系统调用用于在进程的虚拟地址空间中映射文件或匿名内存区域。当用于分配内存时,它通常用于分配大块的、独立的内存区域,这些区域不属于传统的堆。 -

特点:

-

直接向操作系统申请一块独立的虚拟内存区域,通常在文件映射区。

-

适用于大块内存的分配,例如,当

malloc请求的内存大小超过某个阈值(通常是128KB或更大,取决于系统实现)时,malloc会直接使用mmap而不是brk。 -

mmap分配的内存通常在free时会立即归还给操作系统,因为它们是独立的映射,不属于malloc内部的内存池。 -

每次

mmap都会产生一次系统调用,开销相对较大。

-

工作流程示意图:mmap

graph LR

A[用户调用 malloc(size)] --> B{malloc 库函数}

B -- size > 阈值? --> C{调用 mmap 系统调用}

C -- 映射匿名内存 --> D[操作系统]

D -- 返回映射地址 --> B

B -- 返回分配的内存地址 --> E[分配内存并返回]

F[用户调用 free(ptr)] --> G{free 库函数}

G -- 检查是否为 mmap 分配 --> H{调用 munmap 系统调用}

H -- 解除内存映射 --> I[操作系统]

5.1.3 malloc 库函数与系统调用的关系

malloc 和 free 并不是简单的 brk 或 mmap 的包装。它们内部实现了一个复杂的内存分配器(Memory Allocator),例如 dlmalloc、ptmalloc 等。这个分配器负责:

-

管理内存池: 从

brk或mmap获得的原始内存,被分配器划分为更小的块,形成内存池。 -

分配与回收: 当用户请求内存时,分配器从内存池中寻找合适的空闲块。当用户释放内存时,分配器将内存块标记为空闲,并可能将其合并到更大的空闲块中。

-

减少系统调用: 尽可能地在用户空间完成内存管理,减少与内核的交互,提高效率。

-

解决内存碎片: 通过各种算法(如首次适应、最佳适应、伙伴系统等)来管理空闲块,尽量减少内存碎片。

面试官可能会问: “为什么 malloc 不直接使用 brk 或 mmap,而是要自己维护一个内存池?” 你的回答: 频繁地进行系统调用(brk 或 mmap)会产生较大的性能开销,因为每次系统调用都需要从用户态切换到内核态,再从内核态切换回用户态。malloc 维护内存池的目的是为了减少这种系统调用的次数,提高内存分配和释放的效率。当应用程序频繁申请和释放小块内存时,malloc 可以直接从内存池中快速分配,而无需每次都与操作系统交互。

5.2 内存对齐(Memory Alignment):为什么需要它?

你有没有想过,为什么一个 char 变量只占1个字节,int 占4个字节,但一个包含 char 和 int 的结构体,其大小可能不是简单相加?这就是内存对齐在“作祟”。

5.2.1 什么是内存对齐

内存对齐是指数据在内存中的存储地址必须是某个基数(通常是其自身大小或处理器字长)的倍数。编译器在编译结构体时,会自动进行内存对齐,以确保结构体成员的地址满足对齐要求。

-

对齐模数(Alignment Modulus): 结构体中最大成员的对齐模数,或指定

#pragma pack的值。 -

有效对齐值: 编译器默认的对齐值与指定对齐值(如果有)中的较小值。

对齐原则:

-

数据成员对齐: 结构体(或联合体)的第一个成员永远放在偏移量为0的地方。从第二个成员开始,每个成员的偏移量都必须是其自身大小的整数倍。

-

结构体整体对齐: 结构体的总大小必须是其“有效对齐值”的整数倍。如果不是,编译器会在结构体末尾填充(padding)字节。

5.2.2 为什么要内存对齐(CPU访问效率、可移植性)

内存对齐并非C语言特有的概念,它是由底层硬件架构决定的。

-

CPU访问效率:

-

总线宽度: CPU每次从内存读取数据,都是以**字(word)**为单位(通常是4字节或8字节)通过总线进行传输的。如果数据没有对齐,一个数据可能跨越两个内存字,CPU就需要进行两次内存访问才能读取完整的数据,这会大大降低访问效率。

-

缓存行(Cache Line): 现代CPU有多级缓存(L1, L2, L3),数据通常以缓存行(通常是64字节)为单位从主内存加载到缓存。如果数据对齐,更有可能整个数据块落在同一个缓存行中,提高缓存命中率。

-

原子操作: 对于某些需要原子性操作的数据(如多线程中的共享变量),如果不对齐,可能导致原子操作失败或效率低下。

-

-

可移植性:

-

不同的CPU架构对内存对齐有不同的要求。有些处理器(如ARM)如果访问未对齐的数据,可能会直接触发硬件异常(总线错误),导致程序崩溃。而有些处理器(如x86)虽然可以处理未对齐访问,但性能会受到影响。

-

通过内存对齐,可以确保程序在不同硬件平台上具有更好的兼容性和可移植性。

-

示例:结构体内存对齐

#include <stdio.h>

// 默认对齐方式

struct S1 {

char c1; // 1字节

int i; // 4字节

char c2; // 1字节

};

// 尝试使用 #pragma pack(1) 强制1字节对齐

#pragma pack(push, 1) // 保存当前对齐设置,并设置1字节对齐

struct S2 {

char c1; // 1字节

int i; // 4字节

char c2; // 1字节

};

#pragma pack(pop) // 恢复之前的对齐设置

// 结构体成员顺序对齐的影响

struct S3 {

char c1; // 1字节

char c2; // 1字节

int i; // 4字节

};

int main() {

printf("--- 内存对齐示例 ---\n");

// 结构体S1的内存布局分析

// c1 (1字节) | 3字节填充 | i (4字节) | c2 (1字节) | 3字节填充

// 总大小应为 1 + 3 + 4 + 1 + 3 = 12 字节 (以4字节对齐)

printf("sizeof(struct S1): %zu bytes\n", sizeof(struct S1));

// 预期输出:12 bytes

// 结构体S2的内存布局分析(强制1字节对齐)

// c1 (1字节) | i (4字节) | c2 (1字节)

// 总大小应为 1 + 4 + 1 = 6 字节

printf("sizeof(struct S2) (pack 1): %zu bytes\n", sizeof(struct S2));

// 预期输出:6 bytes

// 结构体S3的内存布局分析(成员顺序优化)

// c1 (1字节) | c2 (1字节) | 2字节填充 | i (4字节)

// 总大小应为 1 + 1 + 2 + 4 = 8 字节 (以4字节对齐)

printf("sizeof(struct S3): %zu bytes\n", sizeof(struct S3));

// 预期输出:8 bytes

// 观察结构体成员的偏移量

struct S1 s1_instance;

printf("\n--- S1 成员偏移量 ---\n");

printf("Offset of c1: %zu\n", (size_t)&s1_instance.c1 - (size_t)&s1_instance);

printf("Offset of i: %zu\n", (size_t)&s1_instance.i - (size_t)&s1_instance);

printf("Offset of c2: %zu\n", (size_t)&s1_instance.c2 - (size_t)&s1_instance);

// 预期输出:c1: 0, i: 4, c2: 8

return 0;

}

代码分析与逻辑梳理:

-

sizeof的魔力:sizeof运算符在结构体上会体现出内存对齐的效果。通过比较S1和S3的大小,可以看到成员的声明顺序对结构体总大小的影响。 -

#pragma pack: 这是一个编译器指令,用于控制结构体的对齐方式。#pragma pack(1)强制1字节对齐,会消除填充字节,但可能导致CPU访问效率下降。在实际项目中,通常不建议随意修改默认对齐方式,除非有特殊需求(如与硬件交互、网络协议解析)。 -

成员偏移量: 通过计算成员地址与结构体起始地址的差值,可以直观地看到编译器为了对齐而进行的填充。

5.2.3 sizeof 与内存对齐

在面试中,经常会让你手写结构体,然后问 sizeof 的结果。这不仅考察你对内存对齐的理解,还考察你对数据类型大小的掌握。

常见考点:

-

基本数据类型大小:

sizeof(char)、sizeof(int)、sizeof(long)、sizeof(double)、sizeof(void*)等在不同平台(32位/64位)下的值。 -

结构体大小计算: 结合对齐原则,计算复杂结构体的大小。

-

空结构体大小: C语言中空结构体通常为1字节,C++中空类也为1字节(为了能取地址,在内存中独一无二)。

5.3 内存碎片(Memory Fragmentation):内部碎片与外部碎片

内存碎片是动态内存分配中一个普遍存在的问题,它会导致内存利用率下降,甚至在有足够总内存的情况下,也无法满足连续大块内存的分配请求。

5.3.1 概念与形成原因

内存碎片分为两种:

-

内部碎片(Internal Fragmentation):

-

概念: 分配给程序的内存块,其中一部分没有被程序使用。

-

形成原因:

-

对齐要求: 编译器为了满足内存对齐,会在结构体内部或末尾填充字节。

-

内存分配器策略: 内存分配器通常以固定大小的块(如8字节、16字节)来管理内存。如果你申请7字节,分配器可能给你分配8字节,多出来的1字节就是内部碎片。

-

用户申请大小: 用户申请的内存大小不是分配器块大小的整数倍。

-

-

-

外部碎片(External Fragmentation):

-

概念: 内存中存在大量不连续的小块空闲内存,虽然这些空闲内存的总和可能很大,但无法满足一个较大的连续内存分配请求。

-

形成原因: 频繁地分配和释放不同大小的内存块,导致内存中出现“洞”(hole)。当一个大块内存被释放后,它周围的小块内存可能仍然被占用,使得这个大块无法被其他大块请求复用。

-

示意图:内存碎片

graph TD

A[总内存空间] --> B{分配请求1 (小)}

A --> C{分配请求2 (中)}

A --> D{分配请求3 (大)}

subgraph 内部碎片

E[分配块] -- 实际使用 --> F[程序数据]

E -- 未使用 --> G[填充/额外空间]

end

subgraph 外部碎片

H[已分配] --- I[空闲小块] --- J[已分配] --- K[空闲小块] --- L[已分配]

L -- 多个小块空闲 --> M[无法满足大块请求]

end

5.3.2 危害

-

内存利用率下降: 内部碎片和外部碎片都会导致内存资源浪费。

-

大块内存分配失败: 即使总空闲内存充足,但由于外部碎片的存在,可能无法分配一个较大的连续内存块。

-

性能下降: 内存碎片可能导致CPU缓存命中率降低,因为数据不再连续。

5.3.3 如何减少碎片

-

减少内部碎片:

-

优化结构体成员顺序: 将小尺寸成员放在一起,大尺寸成员放在后面,尽量减少填充。

-

合理选择分配粒度: 内存分配器会根据请求大小选择合适的块。

-

-

减少外部碎片:

-

合并空闲块: 内存分配器会尝试将相邻的空闲块合并成更大的块。

-

使用自定义内存池: 对于特定大小的频繁分配,使用内存池可以有效管理和复用内存,减少碎片。

-

紧凑(Compaction): 移动已分配的内存块,将空闲内存集中起来(通常由垃圾回收器或操作系统完成,C语言中较难实现)。

-

使用伙伴系统(Buddy System): 一种内存分配算法,通过将内存块划分为2的幂次方大小来管理,有助于减少外部碎片。

-

5.4 自定义内存池(Memory Pool):优化小块内存分配

在某些高性能或嵌入式场景下,频繁地调用 malloc 和 free 来分配和释放小块内存会带来巨大的性能开销和内存碎片问题。这时,自定义内存池就成了“救星”。

5.4.1 为什么需要自定义内存池

-

性能提升: 避免频繁的系统调用,直接从预先分配好的大块内存中快速分配和回收小块内存。

-

减少内存碎片: 通过统一管理特定大小的内存块,可以有效减少外部碎片。

-

更好的控制: 可以根据应用程序的特定需求,定制内存分配策略,例如固定大小块、线程局部存储等。

-

调试方便: 可以更容易地追踪内存分配和释放,进行内存泄漏检测。

5.4.2 基本原理与实现思路

内存池的基本思想是:

-

预先分配一大块内存: 在程序启动时,通过

malloc或mmap向操作系统申请一大块连续的内存作为内存池。 -

划分为小块: 将这块大内存划分为许多固定大小或可变大小的小块。

-

维护空闲列表: 使用链表或其他数据结构来管理这些小块的空闲状态。

-

快速分配与回收: 当用户请求内存时,直接从空闲列表中取出一个小块。当用户释放内存时,将小块重新放回空闲列表。

5.4.3 代码示例:一个简单的固定大小内存块内存池

我们来实现一个最简单的固定大小内存池,它只能分配和回收特定大小的内存块。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h> // for malloc, free

#include <stddef.h> // for offsetof

// 定义内存块的大小

#define BLOCK_SIZE 64 // 每个内存块64字节

// 定义内存池中块的数量

#define NUM_BLOCKS 100

// 定义空闲块的结构体。

// 当一个内存块空闲时,它的前几个字节会被用作指针,指向下一个空闲块。

// 这样就形成了一个“空闲链表”。

typedef struct FreeBlock {

struct FreeBlock *next; // 指向下一个空闲块的指针

} FreeBlock;

// 内存池的起始地址

static char *memory_pool_start = NULL;

// 内存池的总大小

static size_t memory_pool_total_size = 0;

// 空闲链表的头指针

static FreeBlock *free_list_head = NULL;

// 初始化内存池

// size_of_block: 每个小内存块的大小

// num_of_blocks: 内存池中包含的小内存块数量

void init_memory_pool(size_t size_of_block, size_t num_of_blocks) {

// 确保每个块至少能容纳一个FreeBlock指针

// 这样,当块空闲时,可以将其用作空闲链表节点

if (size_of_block < sizeof(FreeBlock)) {

size_of_block = sizeof(FreeBlock);

}

memory_pool_total_size = size_of_block * num_of_blocks;

// 向操作系统申请一大块连续内存作为内存池

memory_pool_start = (char*)malloc(memory_pool_total_size);

if (memory_pool_start == NULL) {

fprintf(stderr, "错误:内存池初始化失败,无法分配大块内存!\n");

exit(EXIT_FAILURE);

}

printf("内存池初始化成功,总大小: %zu 字节,每个块大小: %zu 字节,共 %zu 块。\n",

memory_pool_total_size, size_of_block, num_of_blocks);

// 将所有内存块链接到空闲链表中

for (size_t i = 0; i < num_of_blocks; i++) {

// 计算当前块的起始地址

FreeBlock *block = (FreeBlock*)(memory_pool_start + i * size_of_block);

// 将当前块添加到空闲链表的头部

block->next = free_list_head;

free_list_head = block;

}

printf("所有内存块已添加到空闲链表。\n");

}

// 从内存池中分配一个内存块

void* pool_alloc(size_t size) {

// 简单的内存池只支持固定大小的块

if (size > BLOCK_SIZE) {

fprintf(stderr, "错误:请求大小 %zu 超过内存池块大小 %d!\n", size, BLOCK_SIZE);

return NULL;

}

if (free_list_head == NULL) {

printf("警告:内存池已耗尽!\n");

return NULL; // 内存池已耗尽

}

// 从空闲链表头部取出一个块

void *allocated_block = (void*)free_list_head;

free_list_head = free_list_head->next; // 移动头指针到下一个空闲块

printf("从内存池分配 %zu 字节,地址: %p\n", size, allocated_block);

return allocated_block;

}

// 将内存块归还给内存池

void pool_free(void *ptr) {

if (ptr == NULL) {

return; // 空指针无需释放

}

// 简单检查:确保释放的地址在内存池范围内

// 实际的内存池需要更复杂的检查,例如防止重复释放,防止释放非池内内存

if ((char*)ptr < memory_pool_start || (char*)ptr >= memory_pool_start + memory_pool_total_size) {

fprintf(stderr, "警告:尝试释放非内存池管理的内存地址 %p!\n", ptr);

return;

}

// 将释放的块添加到空闲链表的头部

FreeBlock *block_to_free = (FreeBlock*)ptr;

block_to_free->next = free_list_head;

free_list_head = block_to_free;

printf("归还内存块到内存池,地址: %p\n", ptr);

}

// 销毁内存池,释放所有内存

void destroy_memory_pool() {

if (memory_pool_start != NULL) {

free(memory_pool_start); // 释放最初通过malloc申请的大块内存

memory_pool_start = NULL;

free_list_head = NULL;

memory_pool_total_size = 0;

printf("内存池已销毁。\n");

}

}

int main() {

printf("--- 自定义内存池示例 ---\n");

// 初始化内存池,每个块大小为BLOCK_SIZE,共NUM_BLOCKS个块

init_memory_pool(BLOCK_SIZE, NUM_BLOCKS);

// 分配一些内存块

int *ptr1 = (int*)pool_alloc(sizeof(int)); // 申请int大小的内存

if (ptr1) {

*ptr1 = 10;

printf("ptr1指向的值: %d\n", *ptr1);

}

char *ptr2 = (char*)pool_alloc(sizeof(char) * 30); // 申请30字节的内存

if (ptr2) {

sprintf(ptr2, "Hello from pool!");

printf("ptr2指向的字符串: %s\n", ptr2);

}

double *ptr3 = (double*)pool_alloc(sizeof(double)); // 申请double大小的内存

if (ptr3) {

*ptr3 = 3.14;

printf("ptr3指向的值: %f\n", *ptr3);

}

// 尝试分配超出块大小的内存(会失败)

void *ptr_large = pool_alloc(BLOCK_SIZE + 1);

if (ptr_large == NULL) {

printf("无法分配超出块大小的内存,符合预期。\n");

}

// 释放内存块

pool_free(ptr1);

pool_free(ptr2);

pool_free(ptr3);

// 再次分配,观察是否复用已释放的内存

int *ptr4 = (int*)pool_alloc(sizeof(int));

if (ptr4) {

*ptr4 = 50;

printf("ptr4指向的值: %d (可能复用之前释放的内存)\n", *ptr4);

}

// 耗尽内存池

printf("\n--- 耗尽内存池 ---\n");

void *blocks[NUM_BLOCKS];

for (int i = 0; i < NUM_BLOCKS; i++) {

blocks[i] = pool_alloc(BLOCK_SIZE / 2); // 每次分配一半块大小

if (blocks[i] == NULL) {

printf("内存池耗尽在第 %d 次分配。\n", i + 1);

break;

}

}

// 尝试在耗尽后分配(会失败)

void *ptr_fail = pool_alloc(sizeof(int));

if (ptr_fail == NULL) {

printf("内存池已耗尽,无法分配,符合预期。\n");

}

// 释放所有已分配的块

for (int i = 0; i < NUM_BLOCKS; i++) {

if (blocks[i] != NULL) {

pool_free(blocks[i]);

}

}

// 销毁内存池

destroy_memory_pool();

return 0;

}

代码分析与逻辑梳理:

-

FreeBlock结构体: 这是内存池的核心。当一个内存块空闲时,它会被“劫持”用于存储FreeBlock结构体,其中的next指针指向下一个空闲块,从而形成一个空闲链表(Free List)。这种技术称为侵入式链表,因为它将链表节点直接存储在空闲的内存块内部。 -

init_memory_pool:-

首先通过

malloc向操作系统申请一大块连续的内存。 -

然后,通过循环遍历这块大内存,将其划分为等大小的

BLOCK_SIZE小块。 -

将这些小块逐一添加到

free_list_head为头部的空闲链表中,采用头插法,使得最近释放的块最先被分配(LIFO)。

-

-

pool_alloc:-

检查请求的

size是否超过了内存池单个块的大小限制。 -

检查

free_list_head是否为NULL,判断内存池是否已耗尽。 -

如果内存池中有空闲块,直接从

free_list_head取出,并更新free_list_head指向下一个空闲块。这个过程是 O(1) 的,非常高效。

-

-

pool_free:-

将要释放的

ptr强制转换为FreeBlock*类型。 -

将这个块重新添加到

free_list_head为头部的空闲链表中,同样是 O(1) 的操作。 -

添加了简单的边界检查,防止释放非内存池管理的内存。

-

-

destroy_memory_pool: 释放最初通过malloc申请的那一大块内存。 -

优点: 这种固定大小的内存池,在频繁分配和释放相同或相近大小的小块内存时,性能优势非常明显,且能有效避免外部碎片。

-

局限性: 只能处理固定大小的内存块。对于变长内存分配,需要更复杂的内存池算法。

5.5 面试高频考点与陷阱:内存管理的高级“拷问”

5.5.1 考点:malloc 和 free 的底层实现与系统调用

-

面试官: “

malloc和free是如何工作的?它们与操作系统之间有什么关系?请解释brk和mmap系统调用在其中的作用。” -

答题技巧:

-

首先说明

malloc/free是库函数,不是系统调用。 -

然后详细解释

brk和mmap的区别,以及malloc如何根据请求大小选择使用它们。 -

强调

malloc内部的内存分配器和内存池机制,以及其减少系统调用开销的意义。

-

5.5.2 考点:内存对齐的原理与实践

-

面试官: “什么是内存对齐?为什么要进行内存对齐?结构体成员的顺序会影响结构体的大小吗?如何强制对齐?”

-

答题技巧:

-

解释内存对齐的定义和目的(CPU访问效率、可移植性)。

-

举例说明结构体成员顺序对

sizeof的影响,并画图说明填充(padding)的概念。 -

提及

#pragma pack的作用和潜在风险。

-

5.5.3 考点:内存碎片及其解决方案

-

面试官: “什么是内部碎片和外部碎片?它们是如何产生的?有什么危害?在C语言中如何减少内存碎片?”

-

答题技巧:

-

清晰定义两种碎片,并说明其形成原因。

-

强调危害(内存浪费、大块内存分配失败)。

-

给出针对性的解决方案,包括结构体优化、内存池、合并空闲块等。

-

5.5.4 陷阱:自定义内存池的适用场景和局限性

-

面试官: “你提到自定义内存池,那么它适用于所有场景吗?有什么优缺点和局限性?”

-

陷阱分析: 很多同学只知道内存池好,但不知道它的适用范围和“坑”。

-

你的回答:

-

适用场景: 频繁分配和释放固定大小或特定范围大小的小块内存(如网络包、链表节点、对象池),对性能和内存碎片控制要求高的场景(如嵌入式、游戏开发、高性能服务器)。

-

优点: 性能高、碎片少、易于调试。

-

缺点/局限性:

-

通用性差: 针对特定大小或特定模式的内存分配优化,不适用于通用内存管理。

-

实现复杂: 编写健壮、高效的内存池需要深入理解内存管理和并发控制。

-

内存浪费: 如果内存池预分配过大但实际使用不足,会导致内存浪费。

-

可能引入新的Bug: 比如双重释放、释放非池内内存等。

-

-

5.6 答题技巧与经验总结:让面试官看到你的“硬核”

-

分层解释: 从库函数到系统调用,再到操作系统内核,分层解释内存管理。

-

图文并茂: 善用示意图(内存布局、碎片形成、链表反转)来辅助解释复杂概念。

-

代码实战: 能够手写简单的内存池或结构体对齐示例,展示你的实践能力。

-

问题与解决方案: 针对内存碎片、栈溢出等问题,不仅要说问题,更要给出解决方案。

-

权衡利弊: 在讨论内存池等优化手段时,要能分析其优缺点和适用场景,体现你对技术选型的思考。

第六章:C语言的“百变金刚”——栈、队列与哈希表

数据结构是算法的基石,也是面试中雷打不动的考点。在第一部分我们讲了数组和链表,它们是线性数据结构的基础。本章,我们将继续深入,探讨另外几个同样重要且应用广泛的线性及非线性数据结构:栈、队列和哈希表。它们各自独特的存取特性,决定了它们在不同场景下的“江湖地位”。

6.1 栈(Stack):后进先出的“盘子”

栈是一种特殊的线性数据结构,它只允许在表的一端进行插入和删除操作,这一端被称为栈顶(Top),另一端被称为栈底(Bottom)。栈遵循**LIFO(Last In, First Out,后进先出)**原则,就像一叠盘子,最后一个放上去的盘子,总是第一个被拿走。

6.1.1 概念与基本操作

-

栈顶(Top): 允许进行插入和删除操作的一端。

-

栈底(Bottom): 固定的一端。

-

基本操作:

-

push(element): 将元素插入到栈顶。 -

pop(): 移除并返回栈顶元素。 -

peek()/top(): 返回栈顶元素,但不移除。 -

isEmpty(): 判断栈是否为空。 -

size(): 返回栈中元素的数量。

-

栈操作示意图:

graph TD

A[栈顶] --> B{push(E)}

B --> C[E]

C --> D[D]

D --> E[C]

E --> F[B]

F --> G[A]

G --> H[栈底]

I[栈顶] --> J{pop()}

J --> K[移除E]

K --> L[D]

L --> M[C]

M --> N[B]

N --> O[A]

O --> P[栈底]

6.1.2 数组实现栈

使用数组实现栈是最常见也最简单的方式。通常用一个数组来存储元素,并用一个整数变量(top 或 stack_ptr)来指示栈顶位置。

示例代码:数组实现栈

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h> // for exit

#define MAX_STACK_SIZE 10 // 定义栈的最大容量

// 数组实现栈的结构体

typedef struct ArrayStack {

int data[MAX_STACK_SIZE]; // 存储元素的数组

int top; // 栈顶指针,指示栈顶元素的索引

// -1 表示栈空,0 表示第一个元素,以此类推

} ArrayStack;

// 初始化栈

void init_array_stack(ArrayStack *stack) {

stack->top = -1; // 初始化栈顶指针为-1,表示栈为空

printf("数组栈已初始化。\n");

}

// 判断栈是否为空

int is_array_stack_empty(ArrayStack *stack) {

return stack->top == -1;

}

// 判断栈是否已满

int is_array_stack_full(ArrayStack *stack) {

return stack->top == MAX_STACK_SIZE - 1;

}

// 压栈操作 (Push)

void array_stack_push(ArrayStack *stack, int element) {

if (is_array_stack_full(stack)) {

printf("错误:栈已满,无法压入元素 %d!\n", element);

return;

}

stack->data[++(stack->top)] = element; // 栈顶指针先加1,再存入元素

printf("压入元素: %d\n", element);

}

// 弹栈操作 (Pop)

int array_stack_pop(ArrayStack *stack) {

if (is_array_stack_empty(stack)) {

printf("错误:栈为空,无法弹出元素!\n");

// 实际应用中可能抛出错误或返回特殊值,这里简单退出

exit(EXIT_FAILURE);

}

int element = stack->data[stack->top--]; // 先取出元素,再将栈顶指针减1

printf("弹出元素: %d\n", element);

return element;

}

// 查看栈顶元素 (Peek/Top)

int array_stack_peek(ArrayStack *stack) {

if (is_array_stack_empty(stack)) {

printf("错误:栈为空,无法查看栈顶元素!\n");

exit(EXIT_FAILURE);

}

return stack->data[stack->top]; // 返回栈顶元素,不移除

}

// 打印栈内容

void print_array_stack(const char *name, ArrayStack *stack) {

printf("%s: [", name);

if (is_array_stack_empty(stack)) {

printf("空]\n");

return;

}

for (int i = 0; i <= stack->top; i++) {

printf("%d", stack->data[i]);

if (i < stack->top) {

printf(", ");

}

}

printf("] (栈顶索引: %d)\n", stack->top);

}

int main() {

ArrayStack my_stack;

init_array_stack(&my_stack);

printf("--- 数组实现栈示例 ---\n");

print_array_stack("初始栈", &my_stack);

array_stack_push(&my_stack, 10);

array_stack_push(&my_stack, 20);

array_stack_push(&my_stack, 30);

print_array_stack("压栈后", &my_stack);

printf("栈顶元素: %d\n", array_stack_peek(&my_stack));

array_stack_pop(&my_stack);

print_array_stack("弹栈后", &my_stack);

array_stack_push(&my_stack, 40);

array_stack_push(&my_stack, 50);

print_array_stack("再次压栈后", &my_stack);

// 填满栈

printf("\n--- 填满栈 ---\n");

for (int i = 0; i < MAX_STACK_SIZE - 4; i++) { // 已经有4个元素了

array_stack_push(&my_stack, 100 + i);

}

print_array_stack("填满后", &my_stack);

// 尝试压入更多元素(会失败)

array_stack_push(&my_stack, 999);

printf("\n--- 弹空栈 ---\n");

while (!is_array_stack_empty(&my_stack)) {

array_stack_pop(&my_stack);

}

print_array_stack("弹空后", &my_stack);

// 尝试从空栈弹出(会失败并退出)

// array_stack_pop(&my_stack);

return 0;

}

代码分析与逻辑梳理:

-

top指针:top变量是关键,它始终指向栈顶元素的索引。当栈为空时,top通常初始化为-1。 -

push操作: 先将top加1,然后将元素存入data[top]。 -

pop操作: 先从data[top]取出元素,然后将top减1。 -

边界检查:

is_array_stack_full和is_array_stack_empty函数用于在push和pop操作前进行检查,防止栈溢出(Stack Overflow,这里指逻辑上的栈满)和从空栈弹出。 -

优点: 实现简单,访问效率高(O(1))。

-

缺点: 容量固定,如果预设容量过小可能不够用,过大则浪费内存。

6.1.3 链表实现栈

使用链表实现栈可以解决数组容量固定的问题,实现动态大小的栈。通常以链表的头节点作为栈顶。

示例代码:链表实现栈

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h> // for malloc, free, exit

// 定义链表节点结构体

typedef struct StackNode {

int data;

struct StackNode *next;

} StackNode;

// 链表实现栈的结构体

typedef struct LinkedListStack {

StackNode *top; // 栈顶指针,指向链表的头节点

} LinkedListStack;

// 初始化栈

void init_linked_list_stack(LinkedListStack *stack) {

stack->top = NULL; // 栈顶指针初始化为NULL,表示栈为空

printf("链表栈已初始化。\n");

}

// 判断栈是否为空

int is_linked_list_stack_empty(LinkedListStack *stack) {

return stack->top == NULL;

}

// 压栈操作 (Push)

void linked_list_stack_push(LinkedListStack *stack, int element) {

StackNode *new_node = (StackNode*)malloc(sizeof(StackNode)); // 创建新节点

if (new_node == NULL) {