N8N系列:入门级,什么是智能体?智能体就是给大模型装上“手脚+眼耳”,让它自己干活

本文介绍了智能体(AIAgent)的基本概念与构成。智能体是一种能感知环境、自主决策并执行动作以实现目标的人工智能系统,其核心包括感知、决策、行动和记忆四个部分。感知负责收集环境信息;决策依赖大语言模型等工具进行分析;行动通过API等方式执行任务;记忆则用于保存上下文信息。文章还阐述了三种搭建智能体的方法:从头开发、使用框架(如LangChain)以及利用可视化工具(如N8N)。最后以N8N为例,

|

我是龙须草,深耕软硬件技术开发与管理,产品架构师; 一个相信“工具为人服务”的践行者,链接有缘之人,共探新可能。 |

今天我们聊一个基本的概念:智能体,这个名词听说过很多次,它又包含哪些部分呢?

到现在大家都认可的定义是:智能体(AI Agent)就是一种人工智能系统,能感知周围环境、自己做决策,还能执行动作,最终实现特定目标。

一、智能体的基本组成

智能体其实就像个 “代言人”,替用户或者程序干活。它会先感知自己所处的环境,然后做决策、采取行动,最后帮着达成想要的结果。

虽说智能体差别挺大,简单的可能就是个聊天机器人,复杂的能变成那种不用人管、自己就能跑的系统,但大多数智能体都有这么几个基本部分:

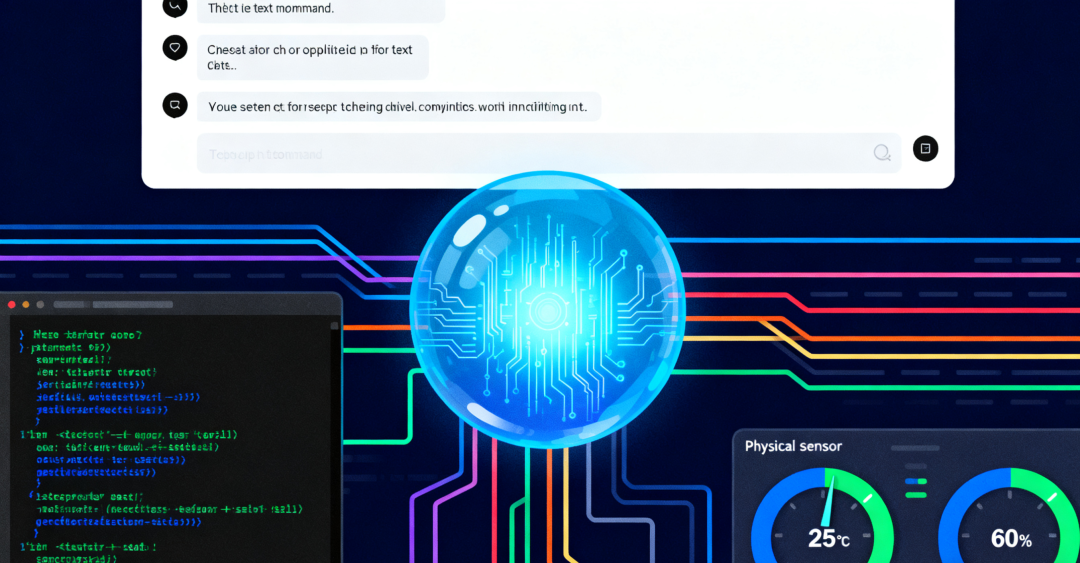

1、感知

智能体能从周围环境里收集信息。

它所处的环境不同,可能是聊天界面,也可能是数据库、网页,甚至是能收集物理信息的传感器。

那它能接收到的信息有哪些呢?比如:

-

用户发的文字指令,像发的消息、给的提示都算;

-

其他系统触发的情况,比如 Http 接口调用、消息推送这些;

-

从网站或者 API 里获取到的信息;

-

从文档或者数据库里调出来的内容。

2、决策

这是智能体的 “大脑”。

它会根据自己感知到的信息(也就是收集来的那些内容),再结合提前设定好的目标,来决定下一步该干啥。

这个核心逻辑里一般会包含这些东西:

-

大型语言模型(LLMs):智能体通常会用像 GPT、Deepseek 这类 LLM 当主要的 “思考工具”,帮着理解请求、制定计划,还能生成回应;

-

基于规则的系统:就是一些简单的说明,比如 “客户要退款,就走退款的流程”;

-

机器学习模型:就是那种经过训练,能预测结果或者给信息分类,进而指导决策的算法;

-

规划能力:比如遇到 “计划去北京旅游” 这种复杂目标,能把它拆成一个个小步骤,像查航班、找酒店、确认证件要求这些,这样就好处理多了。

3、行动

一旦定好该干什么,智能体就得行动起来。

这一步就是和周围环境互动,把计划好的步骤执行下去。行动的方式也很多,比如:

-

给用户回消息;

-

调用 API,像搜网页、发邮件这些;

-

运行工作流,比如 n8n 的工作流;

-

更新数据库里的信息;

-

控制物理设备。

其实智能体就是靠行动来影响环境,慢慢靠近自己的目标。而且能不能用好各种 AI 代理工具(比如 API 或者工作流),直接关系到智能体好不好用。

另外,要是智能体靠 LLM 做决策,那 LLM 得知道自己能做哪些操作、该咋做,这通常是通过定义工具或者开启函数调用来实现。

这样 LLM 就能说清楚自己想咋用特定功能(比如调用外部 API 或者运行 n8n 工作流),还能把需要的参数给出来。

4、记忆

智能体一般还得记住过去的互动内容,或者学过的信息,这样以后做决策的时候才有上下文参考。

有了记忆,智能体能干这些事:

-

回想之前对话的内容,保持聊天的连贯性;

-

存下用户的偏好,比如 “一直用公制单位”;

-

调取外部知识库(像文档或者数据库),准确回答问题,常用的有检索增强生成(RAG)这类技术;

-

从过去的经验里学习,以后做得更好。

这些组件是循环工作的:智能体先感知环境,再结合目标和记忆定好要做的行动,接着执行行动 —— 这可能会改变环境,然后就又开始新一轮的感知、决策、行动,一直循环下去。

搞懂这些基本组成只是第一步,接下来咱看看实际搭智能体有哪些不同的方法。

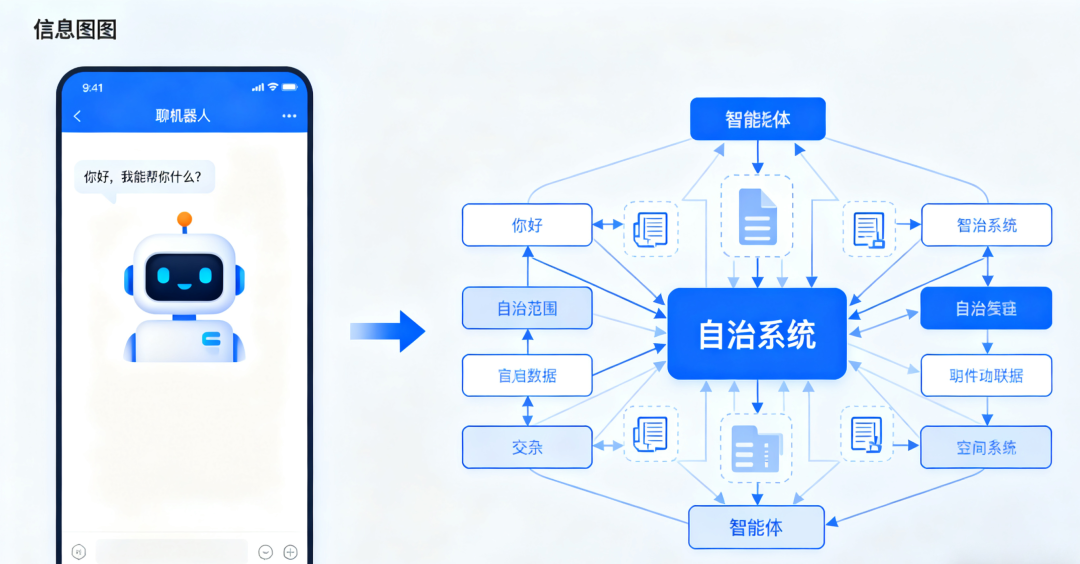

二、搭建智能体的方式

搭建智能体一般有三种方式:

1、从头开始搭建

就是用编程语言自己写一个智能体。这种方法的好处是灵活度最高,能精准控制智能体所有行为细节。

但缺点也很明显,得懂软件工程、API 集成、机器学习这些领域的知识,技术门槛不低。而且搭系统、测试、维护都得花大量时间和精力。

也正因为要花这么多时间和专业知识,大家常会问 “搭个 AI 代理得多久?要花多少钱?”。一般只有做那种特别专业,或者偏向研究的项目,而且现有的工具满足不了需求的时候,才会选这种方式。

2、基于现有框架搭建智能体

可以用现有的框架,比如 LangChain、Autogen,这些框架里有现成的组件和抽象模块,专门用来搭 AI 代理。像管理提示词、连接 LLM、处理记忆、定义工具(也就是行动)、安排智能体步骤这些,都有现成的 “积木” 能用。

比起从头搭,这种方式能省不少事,大大加快开发速度。但还是得会熟练编码,还得搞懂选的框架是啥结构、有哪些核心概念。

这种方法在灵活度和开发速度之间找了个平衡,适合那些想结构化开发,同时又需要做些定制的团队。

3、使用工作流自动化工具

像 N8N、Coze 这种平台,搭智能体的时候会给一个可视化的节点环境。你可以把 LLM、API、数据库这些服务当成一个个节点连起来,然后在工作流里排好这些节点的顺序、做好配置,这样就能把智能体的逻辑和操作定下来。

这种方式门槛低多了,开发和做原型的速度也快,不用再盯着复杂的代码,重点放在设计工作流和集成工具上就行。

特别适合用来自动化处理任务、快速做智能体原型,还有把 AI 功能整合到更复杂的业务流程里。

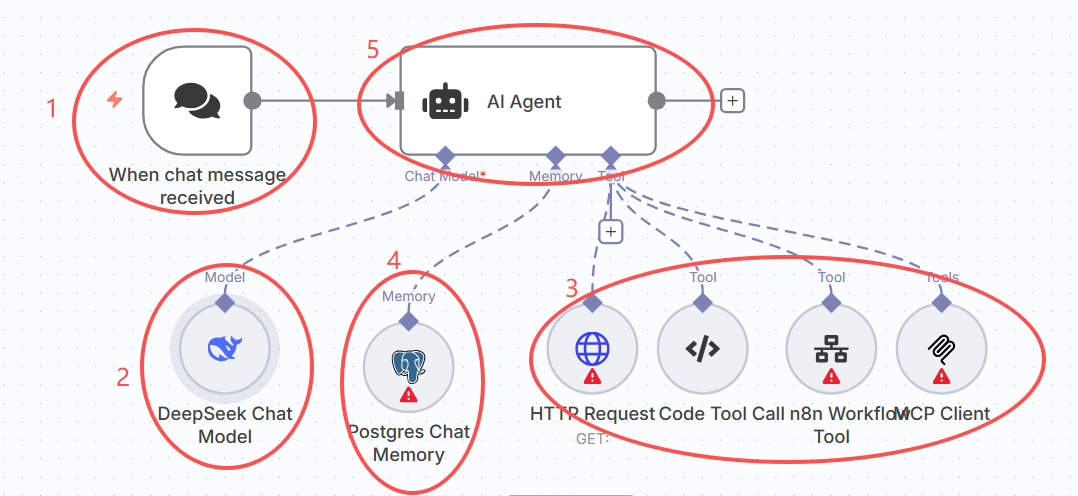

三、N8N智能体

用 N8N 搭一个典型的智能体,结构就像下面这张图:

图里的 1 是 “感知” 部分:能接收用户输入的内容;

2 是 “决策”,也就是智能体的 “大脑”:会根据感知到的信息,用推理引擎理解用户的请求,制定计划,还能生成回应;

3 是 “行动” 部分:通过挂载的工具和接口,把用户的需求实现;

4 是 “记忆” 功能:能存长期信息,还能跨会话保持上下文;

5 是智能体的角色定义:大语言模型的知识太杂了,如果不约束智能体的范围,它给的信息很可能不是用户想要的。所以这里得明确智能体的角色和工作范围,这样才能更好地理解用户需求。

以上就是今天的分享了。

希望对你有帮助。

本文适合所有正在尝试或计划使用N8N进行开发的朋友。

技术可以变,但底层逻辑永远重要。

如对你有帮助,请关注我,持续分享给懂得思考的您。

为武汉地区的开发者提供学习、交流和合作的平台。社区聚集了众多技术爱好者和专业人士,涵盖了多个领域,包括人工智能、大数据、云计算、区块链等。社区定期举办技术分享、培训和活动,为开发者提供更多的学习和交流机会。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)