智能体构建新标准:MCP与工具调用

摘要:ModelContextProtocol(MCP)为AI智能体提供标准化工具调用接口,简化开发者集成外部工具的过程,而大语言模型(LLM)只需基于工具定义生成调用指令。MCP通过统一协议连接工具服务器,使开发者能快速构建智能系统,但LLM仍保持"黑箱"操作模式,仅关注工具功能而无需理解实现细节。这种架构将上下文工程与工具执行分离,MCP实质是为开发者服务的抽象层,通过模块

目录

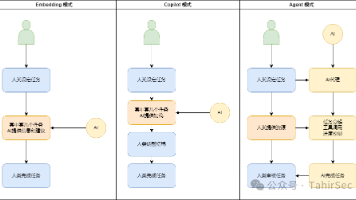

Model Context Protocol (MCP) 已成为构建智能体时使用工具调用(tool calling)的标准,但恰恰相反,你的 LLM 并不需要理解 MCP。你可能听说过 "上下文工程(context engineering)" 这一术语,在这项技术中,作为与 LLM 交互的人,你需要负责提供正确的上下文来帮助它回答问题。为了收集这些上下文,你可以使用工具调用,让 LLM 能够访问一组可以用于获取信息或执行操作的工具。

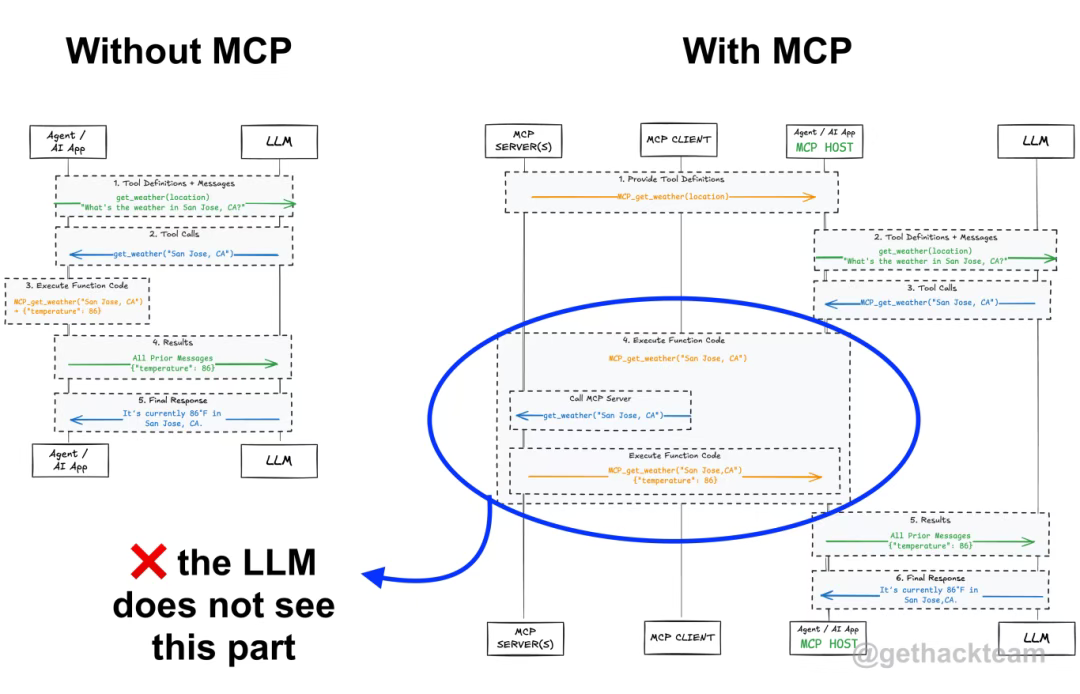

MCP 通过标准化 AI 智能体连接到这些工具的方式来提供帮助。但对你的 LLM 来说,"常规" 的工具调用和使用 MCP 这样的标准没有任何区别。 它只看到一组工具定义(tool definitions),它不知道也不关心幕后发生着什么 ------ 而这恰恰是件好事。

通过使用 MCP,你可以访问成千上万的工具,而无需为每个工具编写自定义的集成逻辑。它极大地简化了涉及工具调用的智能体循环(agentic loop)的设置过程,而这一过程的开发时间通常情况下几乎为零。开发者负责调用工具,LLM 只生成一个片段,说明需要调用什么工具(单个或多个)以及使用哪些输入参数。

在这篇博客文章中,我将详细解释工具调用是如何工作的、MCP 实际上做了什么,以及这两者与上下文工程的关系。

01 工具调用 Tool Calling

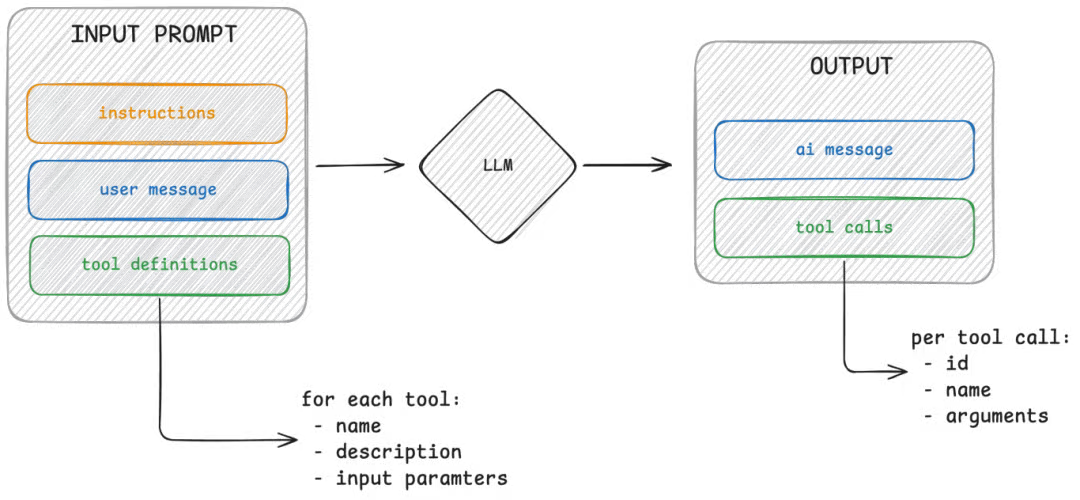

LLMs 理解工具调用【有时也称为工具使用(tool use)或函数调用(function calling)】的概念。你需要在提示词中提供工具定义列表。每个工具都包含名称、功能描述和所需的输入参数。根据用户问题和现有工具,大语言模型可能会生成对应的调用指令。

但关键点在于:LLMs 并不懂得如何使用工具。它们没有原生的工具调用支持,它们只会生成代表函数调用的文本。

与 LLM 交互时的输入与输出

在上方的示意图中,我们可以看到 LLM 实际看到的内容:一个由指令、之前的用户消息和可用工具列表组成的提示词。基于这些信息,大语言模型会生成文本响应,其中可能包含系统应当调用的工具指令。它并非真正理解工具的实际意义,只是在基于概率生成预测性响应。

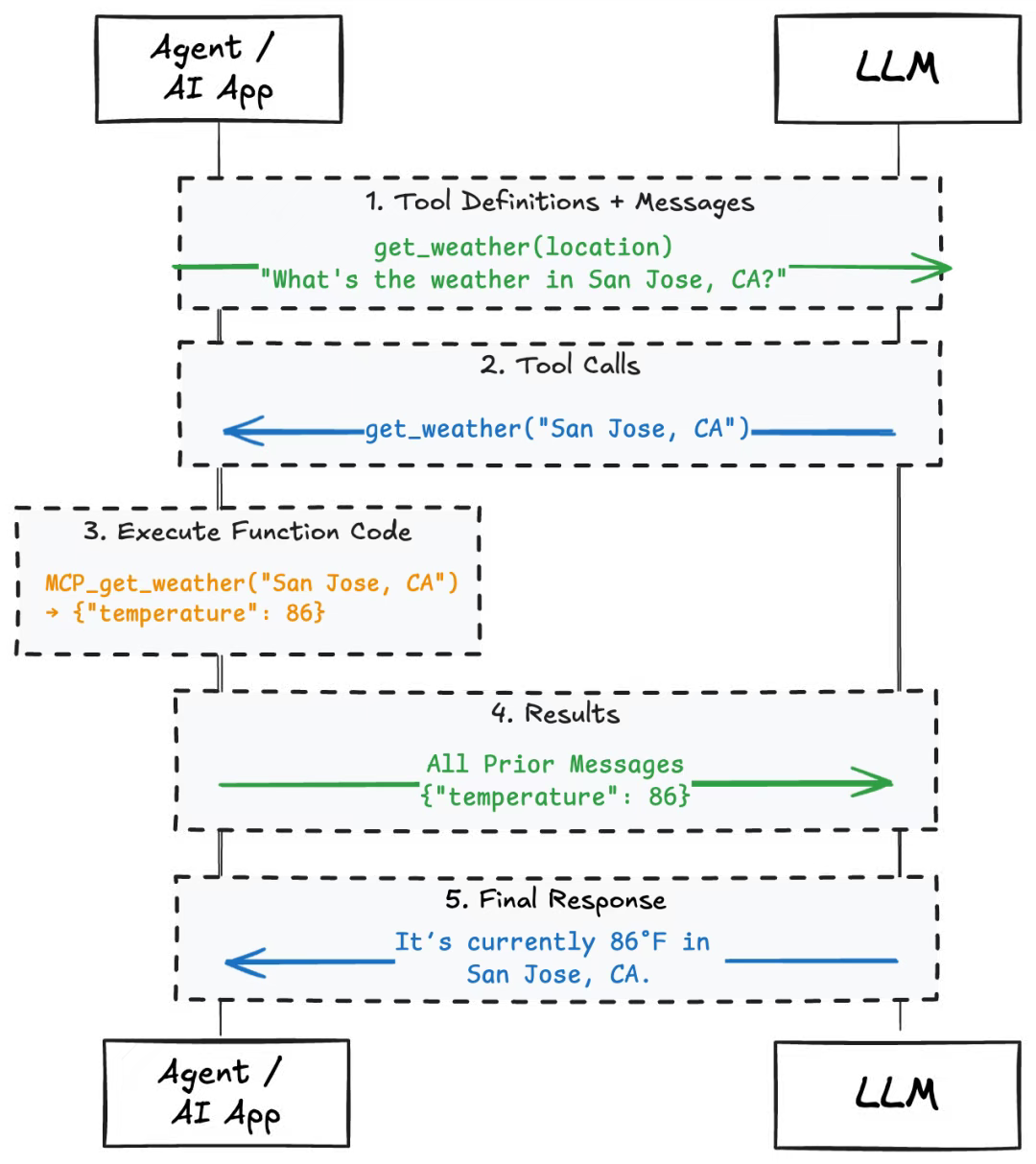

让我们来看一个更实际的应用场景。例如,如果你提供一个名为 get_weather 的工具,它接受一个地理位置作为输入,然后问模型:"加利福尼亚州圣何塞的天气怎么样?" 它可能会回应:

{

"name":"get_weather",

"input":{

"location":"San Jose, CA"

}

}

LLM 能够根据所提供的上下文生成这个代码片段,如下方示意图所示。LLM 并不了解如何调用 get_weather 工具,它也无需知道。你的智能体循环(agentic loop)或智能体应用(agentic application)负责获取该输出,并将其转换为实际的 API 调用或函数调用。系统会解析模型生成的工具名称及输入参数,执行对应工具,并将执行结果作为新消息反馈给大语言模型。

工具调用流(Tool Calling flow)与 LLM 的交互

这种职责分离很重要。大语言模型仅负责生成预测结果,而执行环节交由您的系统处理。这正是 MCP(模型上下文协议)发挥作用的关键所在。

02 模型上下文协议 (MCP)

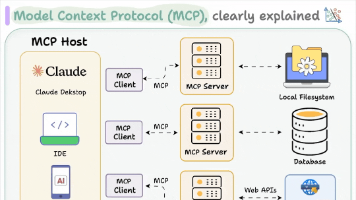

Model Context Protocol(简称 MCP)是一种标准化智能体与数据源(如工具、提示词、资源服务及样本示例)连接方式 [1] 的协议。现阶段,MCP 最显著的价值在于简化了工具集成这一关键环节。 MCP 通过定义统一的接口规范和通信协议,取代了为每个工具手动编写定制化代码的方式。您可以将其理解为工具领域的通用适配器(如同 USB-C 接口)。

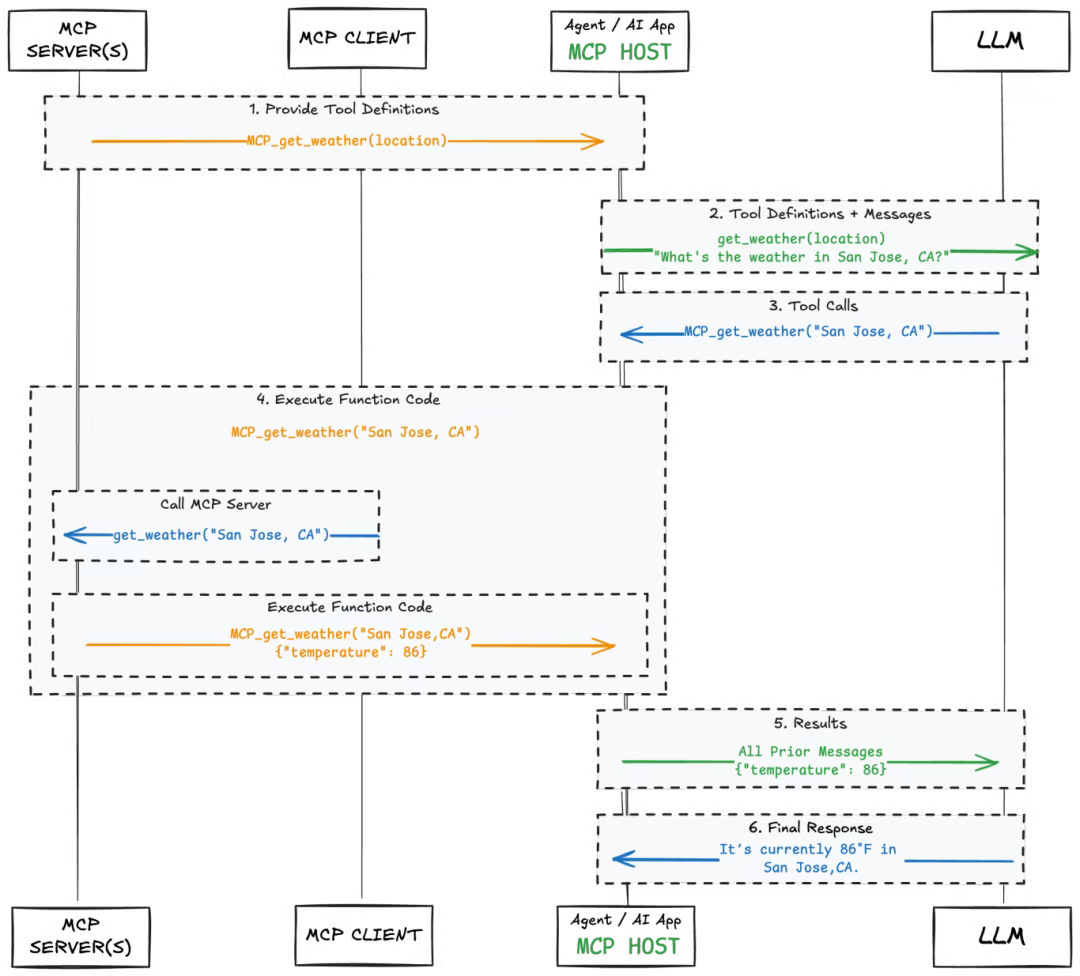

MCP 通常包含三个核心组件:宿主应用 (host application)、MCP 客户端 (MCP client) 和若干 MCP 服务器 (MCP servers)。宿主应用可能是聊天软件或 IDE(例如 Cursor),其中内置了能连接不同 MCP 服务器的 MCP 客户端。这些 MCP 服务器则对外提供工具、提示词、样本示例或资源服务。

与 LLM 的交互方式并未改变,改变的是工具数据的接入方式:智能体应用与 MCP 客户端通信,再由客户端对接目标服务器。所有工具均以 LLM 可识别的格式进行描述。

工具调用流与 LLM 及 MCP 的交互

当面对同样的问题 "加利福尼亚州圣何塞的天气怎么样?" 时,LLM 接收到的仍是相同的工具列表。根据该列表,它将告诉你需调用的工具,而具体的执行策略仍由开发者掌控。当采用 MCP 时,该工具将通过 MCP 协议执行。

该机制的核心受益方并非大语言模型,而是作为开发者的你。随着智能体系统的扩展,MCP 能有效管理复杂的多工具协作:实现跨项目的工具复用,统一数据格式规范,以及无需重构即可无缝接入新系统。

但除非在系统提示词中明确告知,否则 LLM 永远无法感知你是否使用了 MCP。 开发者始终承担工具调用的执行职责,大语言模型仅生成包含目标工具及对应输入参数的指令片段。

接下来,本文将解析该机制是如何融入上下文工程体系的,并阐释为何 MCP 这样的抽象层本质是为人类而非模型服务。

03 上下文工程 Context Engineering

Context engineering(上下文工程)的核心在于为 LLM 提供精准恰当的输入,使其生成有效的输出。这看似简单,却是构建高效 AI 系统最关键的环节之一。

当我们向模型提问时,本质上是在向其提供提示词(prompt) ------ 即模型用于预测后续文本的文本块。该提示词的质量直接影响响应质量。

这正是工具调用的价值所在。当模型缺乏足够上下文时(如需实时数据、用户画像或代用户执行操作的能力),通过工具调用可使其接入外部系统 ------ 正如本文所述。

但在此再次强调,模型无需理解这些工具的实现逻辑。它只需知晓三点:工具的存在性、功能定位及调用方式。这正是上下文工程(context engineering)与工具设计(tool design)的交汇点 ------ 我们所设计的工具定义集本质上是提示词的组成部分。

LLM 视角下的工具调用

MCP 使该过程更简洁规范且可复用。通过 MCP 协议,开发者只需一次性定义结构化接口并对外发布,即可避免硬编码工具(hardcoding tools)或编写临时封装器(writing ad hoc wrappers)。LLM 接收到的工具定义格式保持不变,但现在它们更容易维护和扩展。

综上所述,MCP 本质上是一个为开发者设计的工具,而非为 LLM 而设。 它可以帮助我们构建更可靠的、更模块化的系统,使工程师能专注于上下文工程,而无需每次都重复搭建基础架构。

为武汉地区的开发者提供学习、交流和合作的平台。社区聚集了众多技术爱好者和专业人士,涵盖了多个领域,包括人工智能、大数据、云计算、区块链等。社区定期举办技术分享、培训和活动,为开发者提供更多的学习和交流机会。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)