借助 Kiro:实现《晚间手机免打扰》应用,破解深夜刷屏困境

在移动互联网深度渗透的当下,手机已成为人们生活中不可或缺的工具,但也催生了 “深夜刷屏” 这一普遍的健康困扰。无数用户明明知晓熬夜有害,却仍在睡前被各类 APP 的 “未读消息” 推送裹挟,无关紧要的通知不断切割注意力,让人不自觉陷入 “点开 - 滑动 - 再点开” 的循环,从 “想刷几分钟” 演变成 “熬夜几小时”,最终打乱生物节律,影响睡眠质量与次日状态。

目录

前言

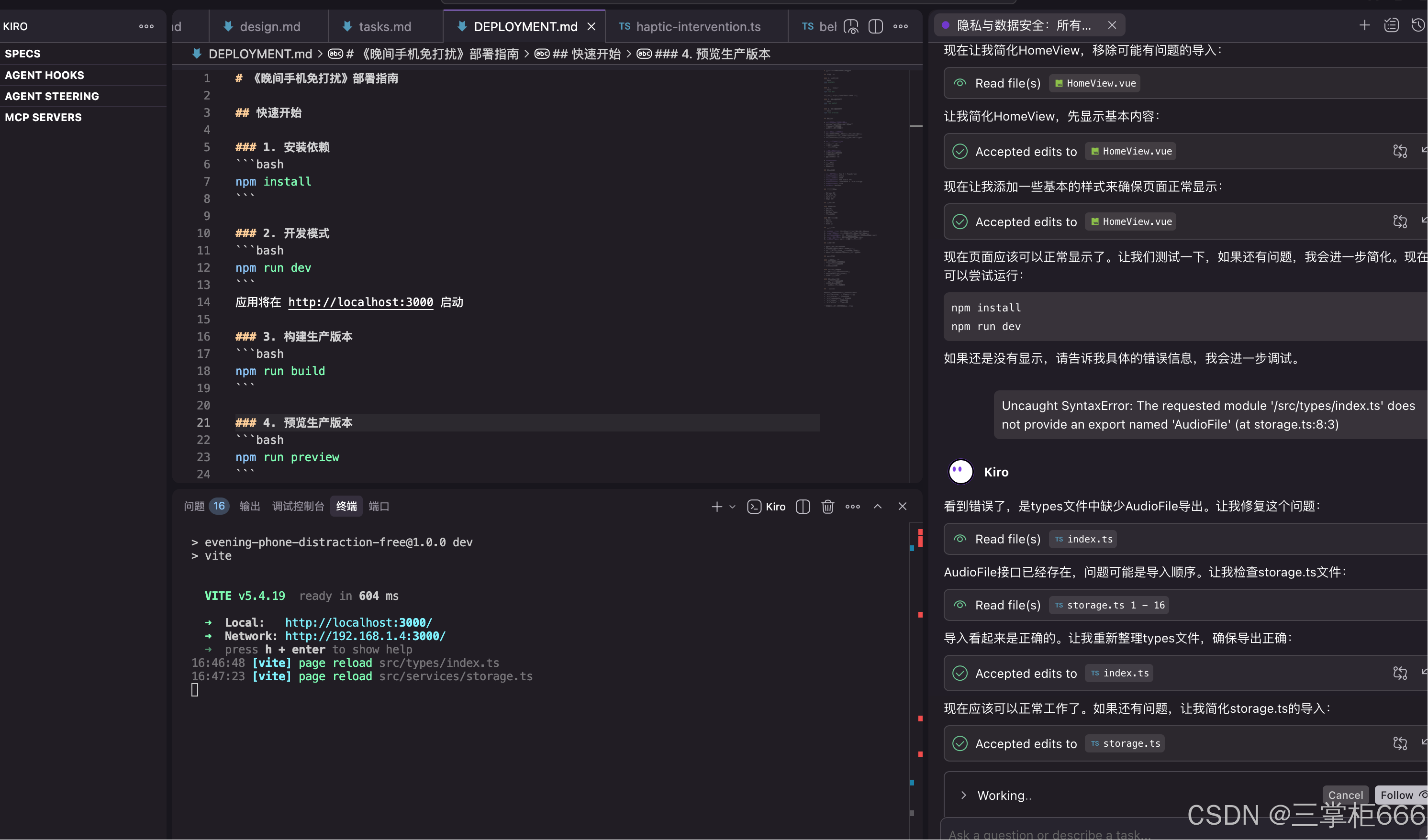

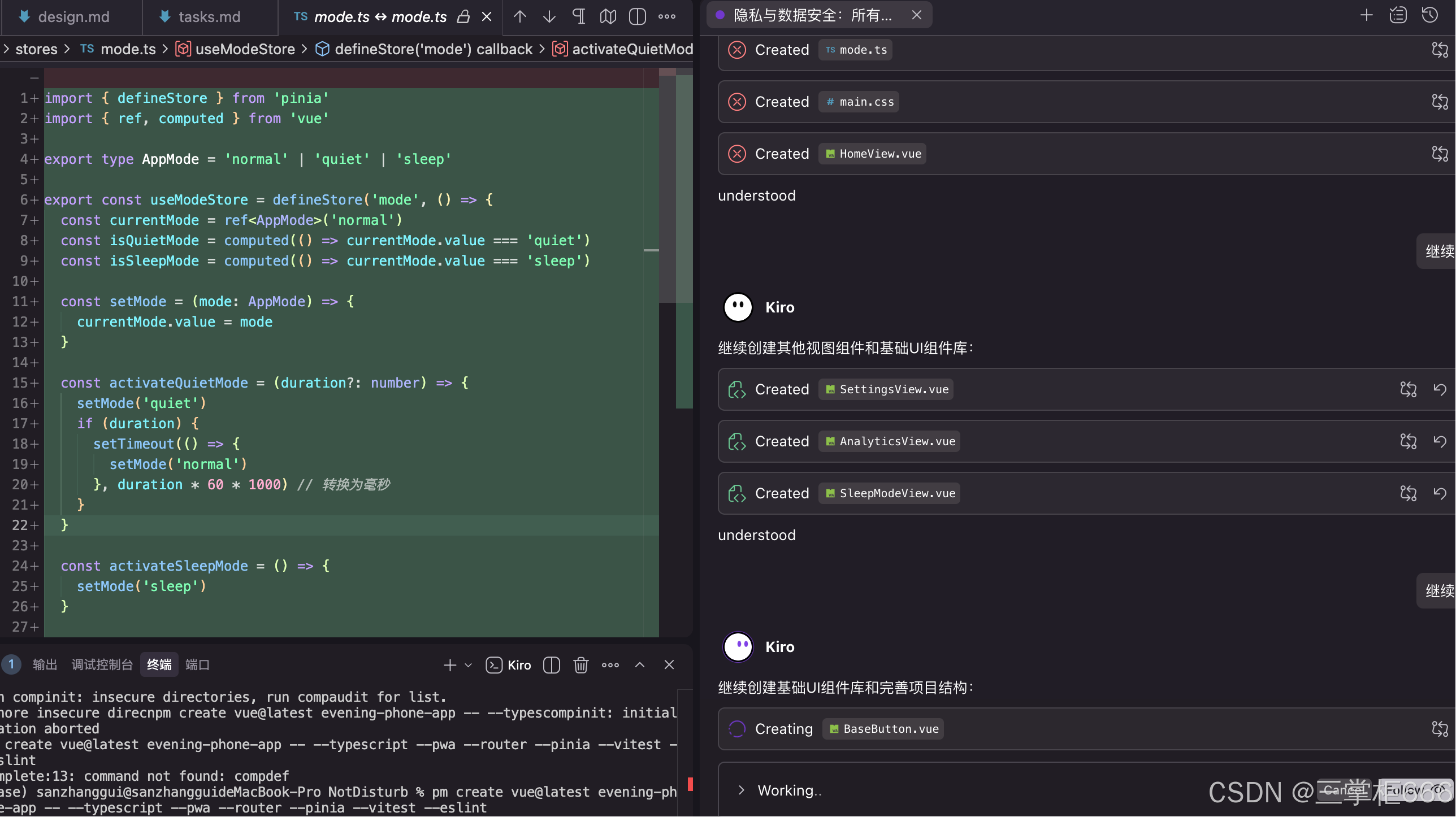

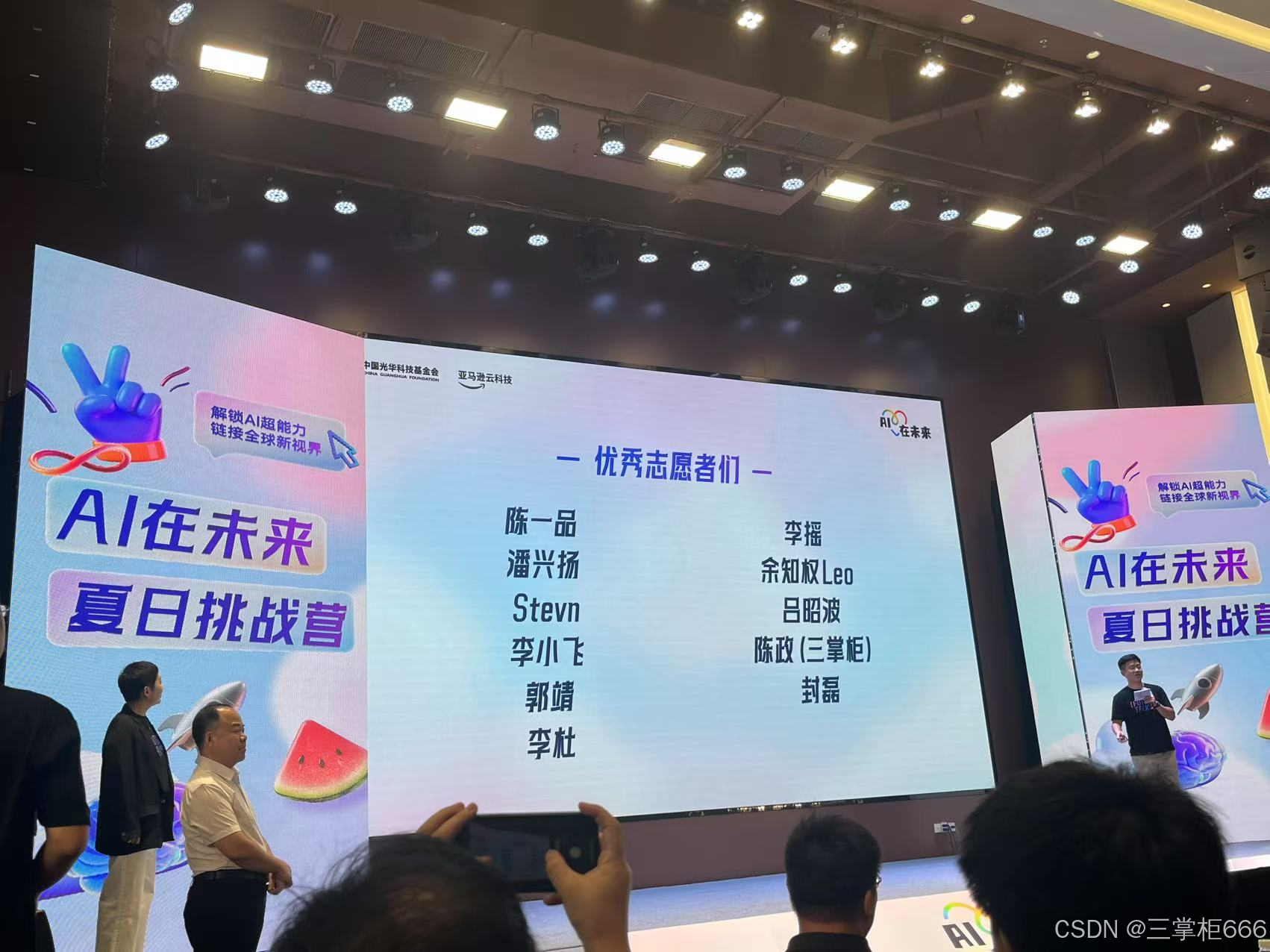

在移动互联网深度渗透的当下,手机已成为人们生活中不可或缺的工具,但也催生了 “深夜刷屏” 这一普遍的健康困扰。无数用户明明知晓熬夜有害,却仍在睡前被各类 APP 的 “未读消息” 推送裹挟,无关紧要的通知不断切割注意力,让人不自觉陷入 “点开 - 滑动 - 再点开” 的循环,从 “想刷几分钟” 演变成 “熬夜几小时”,最终打乱生物节律,影响睡眠质量与次日状态。这种 “注意力被绑架” 的困境,本质上是手机 “唤醒属性” 与用户 “睡眠需求” 的矛盾,而传统的 “免打扰模式” 仅能屏蔽铃声与震动,无法从根源上阻断信息推送的干扰,也缺乏对用户无意识刷屏行为的引导与干预。正是基于这一普遍痛点,在今年暑假期间,有幸参与亚马逊云科技和中国光华科技基金会联合举办的《AI在未来·夏日挑战营》公益活动, 我们团队通过亚马逊云科技 Kiro 工具,快速开发了《晚间手机免打扰》前端 H5 版本应用,借助Kiro 工具高效的前端开发支持、灵活的功能集成能力,让我们得以聚焦核心需求,无需在底层技术搭建上耗费过多精力,在很短的周期内便实现了我们的这个idea,这款应用不仅是对 “手机免打扰” 功能的升级,更是基于感官剥夺原理与睡眠诱导机制的创新尝试,旨在将手机从 “深夜唤醒装置” 转变为 “入眠引导器”,帮助用户重新掌控睡前时间,回归自然健康的昼夜节律。

直面痛点:深夜刷屏背后的核心问题

在开发《晚间手机免打扰》应用前,我们团队首先明确和聚焦了我们的idea,也调研了一些用户面临的核心痛点,手机中各类 APP 的 “未读消息” 推送,无论重要与否,都会触发用户的 “点击冲动”,这种频繁的信息干扰,导致用户注意力被不断切割,难以从 “信息接收状态” 切换到 “放松入睡状态”。即便主动想放下手机,也会因 “担心错过重要消息” 而反复解锁屏幕,最终陷入 “刺激 - 上瘾 - 清醒” 的恶性循环,既无法专注完成睡前准备,更严重破坏睡眠节律,长期下来还可能引发焦虑、疲劳等健康问题。而传统解决方案中,要么手动逐一关闭 APP 推送(操作繁琐,且容易遗漏),要么依赖用户 “自我克制”(难以对抗算法带来的信息诱惑),始终无法从 “被动防御” 转向 “主动引导”,难以真正解决问题。

解决方案:构建多维度的深夜免打扰体系

根据上面的很大一部分人的这些痛点,《晚间手机免打扰》应用借助亚马逊云科技 Kiro 工具的开发优势,我们设计了三大核心功能模块,从 “推送管理”“行为记录”“信息延迟” 三个维度,帮助用户摆脱信息干扰,给自己一个安稳的睡眠。

1、一键开启 “沉静模式”,精准管控推送

当用户在进入睡前准备阶段时,可通过应用一键开启 “沉静模式”,这时候应用会自动批量关闭手机内所有 APP 的非必要推送(如购物促销、娱乐资讯等),仅保留用户预设的 “白名单” 推送 ,比如紧急联系人的通话、短信,或医疗类 APP 的重要提醒,确保 “关键信息不遗漏,干扰信息全屏蔽”,从源头减少信息对注意力的切割。

2、记录 “注意力切割图谱”,强化自我认知

应用会引导用户每天记录因点开推送而中断睡前状态的次数,以及每次中断后的情绪反应(比如 “烦躁”“焦虑”“无措” 等)。基于这些数据,应用会自动生成 “注意力被切割图谱” 与趋势图,用户可直观看到自己一周内 “被推送干扰的高频时间段”“最易引发点击冲动的 APP 类型”,从而更清晰地认知自身的刷屏习惯,为后续调整提供数据支撑。

3、延迟显示普通推送,减少频繁干扰

对于用户不愿完全关闭的普通级别推送(比如工作群通知、社交软件消息),应用提供 “延迟显示” 功能。用户可自主设置延迟周期(比如每 30 分钟、每 1 小时),周期内所有普通推送会被暂时缓存,到点后集中显示,避免 “推送一条、查看一次” 的频繁中断,让用户能在完整的时间段内专注放松,逐步适应 “不实时刷消息” 的状态。

核心设计:以 “感官干预 + 节律引导” 实现睡眠诱导

《晚间手机免打扰》应用的核心目标是将手机夜间使用模式从 “刺激 - 上瘾 - 清醒” 转换为 “放松 - 脱离 - 入眠”,所以我们团队基于感官剥夺原理与睡眠诱导机制,设计了 “启动机制 + 三大感官干预模块 + 用户交互学习系统” 的核心逻辑,确保干预过程平缓、有效,且符合人类自然节律。

1、启动机制:灵活适配用户习惯

用户可自主设置 “沉静模式” 的启动方式,既支持手动一键开启,也可根据 “入睡时间” 自动触发(比如用户设置 23 点入睡,应用会在 22 点 30 分自动提醒开启 “沉静模式”),还能关联 “地理位置”(比如到家后自动进入夜间模式),最大程度贴合用户的生活习惯,降低使用门槛。

2、感官干预三大维度:多感官引导放松

(1)视觉调控模块:减少视觉刺激,打断沉浸式刷屏

- 色彩弱化:应用启动后,会自动将手机界面转为黑白或低饱和度灰阶模式,减少高饱和度色彩(比如红色、橙色)对视觉神经的刺激,降低大脑的兴奋度;

- 动效干预:当用户进行页面滚动操作时,界面会触发 “波动动画”“错位渐隐” 等特效,比如滚动到一定距离后,页面边缘逐渐模糊并轻微偏移,打破 “流畅滑动” 带来的沉浸式体验,提醒用户 “正在无意识刷屏”;

- 催眠动画:界面底部会叠加缓慢的催眠式重复动画,比如 “光圈呼吸”(类似呼吸节奏的明暗变化)、“缓慢旋转”(低转速的圆形图案),通过规律的视觉信号引导大脑放松,逐步进入平静状态。

(2)听觉干预模块:以声音诱导睡眠节律

- 脑波频率音:应用会自动播放 4Hz-8Hz 的特定频率音,这类频率与人体睡眠前期的 θ 脑波(放松、浅眠状态)相近,可辅助调节大脑节律,促进放松;

- 自然音景 + 双频音:用户可自主选择叠加自然音景(比如雨声、虫鸣、海浪声)或 binaural beats(双频音),两种声音结合既能掩盖环境中的干扰噪音,又能通过声波频率进一步引导大脑进入放松状态;

- 动态音量调节:应用会根据用户的 “焦虑度记录”(来自前文的行为记录模块)动态调整音量与节奏,若用户当天焦虑度较高,会自动降低频率音的节奏,调小音量,避免声音成为新的干扰;若用户处于平静状态,则保持稳定的音波输出。

(3)触觉与行为打断模块:干预机械化刷屏行为

- 阻力模式:应用会实时识别用户的屏幕滑动频率与使用节奏,当检测到 “机械化滑动”(比如连续 10 分钟内,滑动频率稳定在每秒 1-2 次,且无点击操作)时,自动触发 “阻力模式”,此时按钮点击反应延迟 1 秒,滑动时屏幕会有轻微的 “卡顿感”,模拟 “手指疲劳” 的状态,打破无意识的滑动循环;

- 触觉提醒:同时,屏幕会发出轻微的震动(类似脉搏跳动的频率),或短暂模糊 1-2 秒,通过触觉与视觉的双重信号,提示用户 “身体已疲劳,需停止使用”;

- 温柔弹窗:用户可选择开启 “温柔提醒” 功能,当连续使用达到预设时长(比如 20 分钟)时,界面会弹出半透明弹窗,显示 “你已经连续滑了 20 分钟,是时候休息啦”,语气温和无压迫感,引导用户主动放下手机。

3、用户交互与学习系统:适配个体节律,强化睡眠仪式感

(1)节律学习:个性化适配用户习惯

应用会自动记录用户每日 “沉静模式” 的启动时间、屏幕滑动次数、入睡时间(用户手动记录或关联睡眠监测 APP 数据),通过数据分析逐步学习用户的作息节律,比如发现用户习惯 22 点开启模式、23 点入睡,会在 21 点 50 分提前提醒;若检测到用户周末入睡时间推迟,也会自动调整提醒节点,避免 “一刀切” 的干预方式。

(2)睡眠仪式感:建立放松心理预期

应用设计了 “睡眠仪式感界面”:每天在用户开启 “沉静模式” 后,会推送一句个性化的晚安引导词(比如 “今天辛苦了,让屏幕陪你慢慢放松吧”“关掉外界的喧嚣,给自己留一段安静的时光”),同时界面背景会缓慢切换为柔和的暗色调。通过这种固定的 “操作 - 反馈” 关联,逐步让用户将 “开启应用” 与 “准备入睡” 的心理预期绑定,形成专属的睡前仪式感,加速进入放松状态。

应用效果:从 “干扰阻断” 到 “节律重塑”

通过Kiro快速实现之后,然后经过测试与用户使用后的反馈,《晚间手机免打扰》应用在解决深夜刷屏问题上取得了不错的效果。

1、提升刷屏行为的 “可感知性”

通过视觉动效、触觉提醒等干预手段,用户能更清晰地意识到自己正处于 “无意识刷屏” 状态,原本可能在 “滑动 - 停顿 - 滑动” 中浪费 1 小时,现在能在 10-15 分钟内被及时打断,主动停止使用手机,减少无效的屏幕时间。

2、减少夜间信息刺激,回归自然节律

由于推送被精准管控、视觉听觉刺激趋于平缓,用户夜间接触的 “兴奋型信息” 大幅减少,大脑能更快从 “信息接收状态” 切换到 “放松状态”。测试数据显示,使用应用 2 周以上的用户,入睡时间平均提前 30-40 分钟,夜间醒来次数减少,睡眠质量明显提升。

3、重构手机的 “夜间属性”

传统手机在夜间更多扮演 “唤醒装置” 的角色(推送、消息、短视频不断刺激大脑),而《晚间手机免打扰》应用通过睡眠诱导机制,将其转变为 “入眠引导器”,用户不再因担心错过消息而反复解锁,反而会将 “开启应用” 视为 “睡前准备” 的一部分,手机从 “干扰源” 变成了 “助眠工具”。

核心要求:以 “用户体验” 与 “安全隐私” 为底线

在开发过程中,我们始终遵循四大核心要求,确保应用既有效又安全,符合用户的长期使用需求。

1、节律一致性:不制造新的干扰

所有干预设计均严格遵循人类自然昼夜节律,比如视觉动效的频率不超过每分钟 10 次,避免过快的变化引发兴奋;听觉频率控制在 4-8Hz,符合睡眠前期的脑波状态;提醒弹窗仅在用户连续使用时触发,且停留时间不超过 5 秒,避免成为新的干扰源。

2、微感官引导:平缓非对抗

无论是视觉、听觉还是触觉干预,均采用 “微刺激” 的方式。色彩弱化是渐进式的(5 秒内从彩色过渡到灰阶),震动强度不超过手机普通通知的 50%,弹窗采用半透明设计且可一键关闭。整体干预过程平缓、非对抗,避免让用户产生 “被强制管控” 的抵触感。

3、高度可自定义:适配个体差异

考虑到不同用户的睡眠偏好与感官敏感度差异,应用支持全方位的自定义设置。视觉上可选择 “黑白模式” 或 “低饱和模式”,听觉上可调节频率音与自然音的音量比例,触觉提醒可选择 “震动”“模糊” 或 “关闭”,甚至 “沉静模式” 的启动时长、提醒频率均可自主调整,确保每个用户都能找到适合自己的使用方式。

4、隐私与数据安全:本地存储,用户掌控

用户的所有行为数据(比如滑动次数、入睡时间、焦虑度记录)均采用本地存储模式,不会上传至任何云端服务器;同时应用提供 “数据开关”,用户可随时选择关闭记录功能,或手动删除历史数据。从技术层面杜绝数据泄露风险,让用户使用时无隐私顾虑。

结束语

《晚间手机免打扰》H5 应用的开发,既是解决 “深夜刷屏” 这一普遍用户痛点,也是借助亚马逊云科技 Kiro 工具实现 “快速落地创新方案” 的成功尝试。Kiro 工具的高效开发能力,让我们团队得以很好的进行核心功能设计与用户体验优化,无需在前端技术细节上反复打磨,最终实现了 “短周期、高质量” 的应用开发目标。个人觉得这款应用的价值,不仅在于 “阻断信息干扰”,更在于帮助用户重新建立 “手机使用” 与 “睡眠健康” 的平衡关系,尤其是在移动互联网时代,完全脱离手机并不现实,而通过技术手段引导用户 “合理使用手机”,让手机从 “健康的对立面” 转变为 “健康的助力者”,才是更具现实意义的解决方案。最后,也欢迎大家借助亚马逊云科技 Kiro 的更多技术优势,开发出更多优秀的应用程序,心动不如行动,抓紧时间动起来吧!

更多推荐

已为社区贡献30条内容

已为社区贡献30条内容

所有评论(0)