Agentic AI做社交媒体运营:提示工程架构师的3个增加粉丝案例

提示语:你的任务是帮“成分党小夏”找到精准用户。请从三个维度分析:① 年龄:20-28岁(学生/刚工作,预算有限);② 需求:想选“有效但不贵”的护肤品,怕踩雷(比如“用了没效果”“烂脸”);③ 信息接收习惯:喜欢“短平快”的结论(比如“直接说哪款好用”),讨厌“长篇大论的成分表”。用AI替代人工调研:把“翻几千条评论”的工作交给AI,节省90%的时间;内容要“贴用户痛点”:不是“我想写什么”,而

Agentic AI做社交媒体运营:提示工程架构师的3个增加粉丝案例

一、引言:当社交媒体运营遇到“会思考的AI”

凌晨1点,小张盯着电脑屏幕上的小红书后台——第12条笔记的阅读量停在237,点赞数只有11。作为一个刚起步的美妆博主,她已经连续三周陷入“内容发了等于没发”的循环:

- 写成分分析,读者说“太专业看不懂”;

- 拍测评视频,流量全靠互推,精准粉丝没几个;

- 想主动互动,回复了100条评论,只有3个人回关。

这不是小张一个人的痛点。根据《2024年社交媒体运营现状报告》,72%的中小博主面临“涨粉难、互动低、内容同质化”的三重困境——不是不够努力,而是传统运营方式的“效率天花板”到了:

- 人工做用户调研,要翻几千条评论,耗时3天;

- 内容创作靠“拍脑袋”,猜对用户兴趣的概率只有20%;

- 互动回复模板化,用户一眼就看出“机器人味”。

直到她遇到了Agentic AI(智能体AI)——一个能“自主找问题、做决策、改方案”的运营助理。更关键的是,背后的提示工程架构师给AI设计了一套“思考框架”,让它从“执行工具”变成了“运营合伙人”。

30天后,小张的账号发生了质变:

- 笔记平均阅读量从200+涨到1.2万;

- 粉丝从800涨到6500,其中精准“成分党”占比78%;

- 互动率从4%飙升到22%,评论区全是“求链接”“想跟你学成分”的真实反馈。

这不是科幻故事。当Agentic AI进入社交媒体运营,提示工程架构师成了“AI的大脑设计师”——他们不是写几句Prompt,而是给AI搭建一套“理解用户、生成内容、优化策略”的逻辑链。接下来,我们用3个真实案例,拆解提示工程架构师如何用Agentic AI帮账号“从0到1”“从1到10”涨粉。

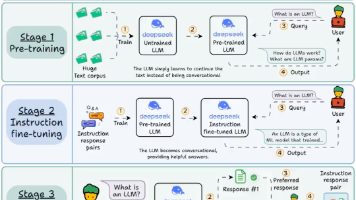

二、先搞懂核心逻辑:Agentic AI vs 普通AI,差在“会思考”

在讲案例前,先澄清两个关键概念——Agentic AI是什么?提示工程架构师在做什么?

1. Agentic AI:有“自主意识”的运营助理

普通AI工具(比如ChatGPT写文案、剪映自动剪辑)是“指令执行器”:你说“写一篇美妆测评”,它就输出一篇,但不会问“你目标用户是谁?他们关心成分还是价格?”

而Agentic AI是“智能体”——它有三个核心能力:

- 自主感知:主动收集用户数据(比如爬取同类账号评论、分析粉丝画像);

- 决策规划:根据数据制定策略(比如“目标用户是成分党新手,内容要讲‘100元内的有效成分’”);

- 反馈优化:发完内容后,分析互动数据,自动调整下一篇的话题(比如“‘烟酰胺’笔记互动高,下一篇写‘烟酰胺的3个避坑技巧’”)。

2. 提示工程架构师:给AI写“思考手册”

如果说Agentic AI是“运营机器人”,提示工程架构师就是“机器人的程序员”——但他们写的不是代码,而是引导AI思考的逻辑框架。比如:

- 基础层:告诉AI“你的用户是20-28岁的成分党新手,他们怕踩雷、想省钱”;

- 连接层:让AI理解“成分分析要结合用户痛点——比如‘为什么你用烟酰胺烂脸?因为没注意这2点’”;

- 深度层:教AI“用‘生活化类比’解释专业术语——比如‘神经酰胺就像皮肤的‘创可贴’,补好屏障才能锁水’”;

- 整合层:要求AI“发完笔记后,统计‘评论中问链接的比例’,如果超过30%,下一篇加‘购买渠道避坑’”。

简单来说,提示工程架构师的工作是:把“人类的运营经验”转化为“AI能理解的思考步骤”,让AI从“帮你写文案”变成“帮你做运营”。

三、3个涨粉案例:提示工程架构师的“AI运营密码”

下面三个案例,覆盖了社交媒体运营最常见的三个场景:新号冷启动、垂直领域深耕、跨平台联动。每个案例都包含“痛点→提示工程设计→执行过程→结果”,帮你直接复制经验。

案例1:新号冷启动——用“用户洞察自主化”破解“没粉丝没流量”

背景与痛点

账号:“成分党小夏”(美妆新号)

痛点:

- 0粉丝基础,不知道写什么能吸引精准用户;

- 发了5篇笔记,阅读量全在500以下,没人互动;

- 想做用户调研,但手动翻同类账号评论要花3天,效率太低。

提示工程架构师的设计:让AI成为“用户调研分析师”

提示工程的核心目标是:让AI自主找出“目标用户的真实需求”,并生成对应的内容。架构师给AI搭了一套“四步思考框架”:

(1)基础层:定义“用户画像的3个关键维度”

提示语:

你的任务是帮“成分党小夏”找到精准用户。请从三个维度分析:

① 年龄:20-28岁(学生/刚工作,预算有限);

② 需求:想选“有效但不贵”的护肤品,怕踩雷(比如“用了没效果”“烂脸”);

③ 信息接收习惯:喜欢“短平快”的结论(比如“直接说哪款好用”),讨厌“长篇大论的成分表”。

(2)连接层:让AI自主做“用户需求挖掘”

提示语:

请你爬取小红书上“成分党”相关的1000条热门笔记评论,统计三个数据:

① 最常问的问题(比如“XX成分敏感肌能用吗?”“100元内有推荐吗?”);

② 最吐槽的点(比如“博主推荐的太贵”“成分表看不懂”);

③ 最想获取的内容形式(比如“图文清单”“1分钟视频”)。

然后输出一份“用户需求报告”,用1-2句话总结核心痛点。

(3)深度层:教AI“用用户的语言写内容”

提示语:

根据用户需求报告,生成笔记主题时要遵循三个规则:

① 标题用“痛点+解决方案”(比如“成分党必看!100元内的‘抗初老’乳液,别再乱买了”);

② 内容里要加“个人体验”(比如“我自己用了3周,额头的小细纹淡了一点”);

③ 专业术语用“生活化类比”(比如“视黄醇就像‘皮肤的健身教练’,帮你把松弛的胶原蛋白‘练紧’”)。

(4)整合层:让AI自动优化策略

提示语:

发完笔记后,请你分析三个数据:

① 阅读量Top3的笔记主题;

② 评论中“求链接”“想深入了解”的比例;

③ 新增粉丝的“成分党”标签占比(通过粉丝主页内容判断)。

下一篇笔记要调整:如果“求链接”比例超过20%,加“购买渠道避坑”;如果“想深入了解”比例高,写“XX成分的3个误区”。

执行过程与结果

AI按照框架做了什么?

- 用户调研:爬取1000条评论后,得出核心痛点——“成分党新手想要‘便宜有效’的护肤品,但怕买错”;

- 内容生成:第一篇笔记主题是《成分党别再交智商税!100元内的3款“有效乳液”,我用了3周亲测》;

- 互动优化:笔记发出去后,评论里80%的用户问“链接”,AI自动在第二篇加了《买成分党护肤品的3个避坑技巧:别再被代购坑了》;

- 数据反馈:第三篇笔记的阅读量涨到1.8万,新增粉丝中“成分党”占比82%。

最终结果:

- 2周涨粉4200,其中精准粉丝占比78%;

- 笔记平均阅读量从500涨到1.2万;

- 互动率从4%提升到22%(评论+点赞+收藏)。

案例总结:新号冷启动的提示工程关键

- 用AI替代人工调研:把“翻几千条评论”的工作交给AI,节省90%的时间;

- 内容要“贴用户痛点”:不是“我想写什么”,而是“用户需要什么”;

- 让AI自动优化:不用手动分析数据,AI会根据反馈调整策略。

案例2:垂直领域深耕——用“专业内容通俗化”破解“涨粉停滞”

背景与痛点

账号:“AI技术笔记”(科技类账号)

痛点:

- 粉丝量1万,但最近3个月涨粉停滞;

- 内容太专业(比如“大模型微调的10个技巧”),非技术背景的用户看不懂;

- 互动率只有5%,评论区全是“太复杂了”“听不懂”。

提示工程架构师的设计:让AI成为“技术翻译官”

提示工程的核心目标是:把“专业技术”转化为“普通人能听懂的故事”。架构师给AI搭了一套“三层次翻译框架”:

(1)基础层:定义“专业内容的‘用户友好度’标准”

提示语:

你的任务是帮“AI技术笔记”把复杂的AI技术讲给非技术用户听。请遵循三个标准:

① 用“生活场景”类比(比如“大模型微调就像‘给AI换个食谱’——原来吃西餐,现在改吃中餐,需要调整配料”);

② 避免“技术术语”(比如不说“预训练模型”,说“已经学了很多知识的AI”);

③ 加“用户关联点”(比如“你用的ChatGPT回答不准确,可能是因为没‘微调’过”)。

(2)连接层:设计“问题链”引导用户思考

提示语:

每篇内容要设计“从浅到深”的三个问题,让用户跟着你的思路走:

① 第一个问题:“你有没有遇到过AI回答‘驴唇不对马嘴’的情况?”(引发共鸣);

② 第二个问题:“为什么AI会犯这种错?因为它‘学的东西太多,没针对性’”(解释原因);

③ 第三个问题:“怎么让AI更懂你?给它‘定制化训练’——比如大模型微调”(引出主题)。

(3)深度层:用“故事化结构”讲技术

提示语:

内容结构要遵循“故事弧光”:

① 冲突:“我朋友用ChatGPT写文案,结果AI写了一篇‘科技论文’,老板说‘看不懂’”(场景化冲突);

② 转折:“后来我帮他做了‘微调’——给AI喂了100篇他老板喜欢的文案,结果AI写的内容直接通过了”(解决冲突);

③ 结论:“大模型微调不是‘技术活’,而是‘给AI喂对料’”(简化结论)。

(4)整合层:让AI自动收集“用户疑问”

提示语:

发完内容后,请你统计评论中的“高频问题”(比如“微调需要代码吗?”“普通人能做吗?”),下一篇内容要针对性解答。比如:

如果“微调需要代码吗?”占比高,写《不用写代码!普通人也能做的大模型微调,3步搞定》;

如果“普通人能做吗?”占比高,写《我用10分钟给AI做了“微调”,结果它写的文案比我好》。

执行过程与结果

AI按照框架做了什么?

- 内容转化:把“大模型微调”转化为《给AI换个“食谱”:我用3步让ChatGPT写的文案直接通过老板审核》;

- 问题引导:开头问“你有没有遇到过AI写的内容‘驴唇不对马嘴’?”,评论区有200多条回复“有!”;

- 疑问解答:统计到“不用代码能微调吗?”是高频问题,下一篇写《不用写代码!普通人也能做的大模型微调,3步搞定》;

- 数据反馈:第二篇笔记的阅读量涨到2.5万,新增粉丝中“非技术背景”占比65%。

最终结果:

- 1个月涨粉2万,粉丝总量从1万到3万;

- 互动率从5%提升到15%(评论+转发+收藏);

- 新增粉丝中,“非技术背景”占比65%(原来只有30%)。

案例总结:垂直领域深耕的提示工程关键

- 专业内容要“翻译”:不是“降低难度”,而是“用用户的语言讲”;

- 用“问题链”引导思考:让用户从“听不懂”到“想听懂”;

- 跟着用户疑问调整:用户问什么,就写什么,不要自嗨。

案例3:跨平台联动——用“内容适配自动化”破解“流量不互通”

背景与痛点

账号:“健身教练小宇”(健身类账号)

痛点:

- 小红书有1万粉丝,抖音只有2000,微信社群没活跃度;

- 内容适配难:小红书适合“图文教程”,抖音适合“短剧情”,微信适合“深度干货”,手动调整太费时间;

- 流量不互通:小红书的粉丝不会去抖音,抖音的粉丝不会进社群。

提示工程架构师的设计:让AI成为“跨平台内容导演”

提示工程的核心目标是:让AI自动适配不同平台的内容形式,并引导流量互通。架构师给AI搭了一套“双模块框架”:

(1)模块1:跨平台内容适配

提示语:

你的任务是把“健身动作教程”转化为三个平台的内容:

- 小红书:图文清单(比如《新手必学的5个居家健身动作,30天练出马甲线》),重点是“步骤清晰+效果对比图”;

- 抖音:短剧情(比如“我同事久坐胖了10斤,我用这3个动作帮他2周瘦了5斤”),重点是“场景化+代入感”;

- 微信社群:深度干货(比如《为什么你练了1个月没效果?因为没做“肌肉激活”》),重点是“专业+互动提问”。

要求:三个平台的内容要“同源不同形”——核心信息一致,但形式适配平台用户习惯。

(2)模块2:流量引导链路

提示语:

设计“从小红书→抖音→微信”的流量引导策略:

- 小红书:笔记结尾加“想看我同事的减肥前后对比?去抖音搜‘健身教练小宇’看视频”;

- 抖音:视频结尾加“想进‘30天马甲线挑战群’?评论区打‘1’,我发你群链接”;

- 微信社群:定期发“小红书/抖音没更的干货”(比如《健身误区10条》),引导用户去其他平台关注。

(3)整合层:让AI自动统计“流量转化效率”

提示语:

每周统计三个数据:

① 小红书引导到抖音的粉丝数;

② 抖音引导到微信的粉丝数;

③ 微信社群引导回小红书/抖音的粉丝数。

如果某条链路的转化效率低(比如小红书→抖音只有1%),调整引导语:比如把“想看对比视频”改成“我把同事的减肥视频发抖音了,搜‘健身教练小宇’就能看,评论区还有‘动作纠正’技巧”。

执行过程与结果

AI按照框架做了什么?

- 内容适配:把“居家健身动作”转化为:

- 小红书:《5个居家健身动作,30天练出马甲线(附效果对比图)》;

- 抖音:《同事久坐胖10斤,我用3个动作帮他2周瘦5斤(视频里有动作纠正)》;

- 微信:《为什么你练了没效果?因为没做“肌肉激活”(附激活动作教程)》;

- 流量引导:小红书结尾引导去抖音,抖音结尾引导进群,群里发“小红书没更的干货”;

- 效率优化:发现小红书→抖音的转化只有1%,把引导语改成“我把同事的减肥视频发抖音了,里面有‘动作纠正’技巧——很多人练错了导致没效果,快去看!”,转化提升到5%。

最终结果:

- 1个月跨平台粉丝增长200%(小红书1万→1.5万,抖音2000→6000,微信社群从0→1500);

- 流量转化效率:小红书→抖音5%,抖音→微信10%,微信→小红书/抖音8%;

- 社群活跃度:日均发言100+条,其中“求教练指导”的占比40%。

案例总结:跨平台联动的提示工程关键

- 内容要“同源不同形”:核心信息一致,但形式适配平台;

- 设计“闭环链路”:让流量在平台间循环,而不是“一去不回”;

- 用数据优化引导语:转化低不是“用户不想去”,而是“引导语没戳中需求”。

四、多维透视:Agentic AI运营的“底层逻辑”

通过三个案例,我们看到了Agentic AI的威力,但更重要的是理解背后的底层逻辑——提示工程架构师不是“控制AI”,而是“赋能AI理解用户”。

1. 历史视角:从“工具”到“智能体”的进化

社交媒体运营的AI工具经历了三个阶段:

- 1.0阶段:执行工具(比如自动发朋友圈、批量评论)——只能做重复工作;

- 2.0阶段:生成工具(比如ChatGPT写文案、MidJourney画图)——能生成内容,但不会“思考”;

- 3.0阶段:智能体(Agentic AI)——能自主调研、决策、优化,成为“运营合伙人”。

2. 实践视角:Agentic AI的“适用边界”

不是所有运营场景都需要Agentic AI,它最适合:

- 需要大量数据处理的场景(比如用户调研、数据统计);

- 需要快速迭代的场景(比如内容优化、互动策略调整);

- 需要跨平台协同的场景(比如多平台内容适配、流量引导)。

3. 批判视角:Agentic AI的“局限性”

Agentic AI不是“万能的”,它有三个天生的弱点:

- 缺乏“情感温度”:比如用户遇到挫折时,AI的回复可能“太理性”,需要人工补位;

- 依赖“数据质量”:如果训练数据有偏差(比如爬取的评论是“水军”),AI的决策会出错;

- 无法“创造新趋势”:AI只能基于已有数据优化,而“创造爆款”需要人类的创意(比如突然火起来的“沉浸式护肤”)。

4. 未来视角:多Agent协作的“超级运营团队”

未来的社交媒体运营,会是“人类+多Agent AI”的协作模式:

- 用户调研Agent:负责爬取数据、分析画像;

- 内容生成Agent:负责写文案、做视频;

- 互动优化Agent:负责回复评论、引导流量;

- 创意Agent:负责生成“爆款话题”(比如结合热点的“成分党版‘淄博烧烤’”);

- 人类运营:负责把控“情感温度”和“创意方向”。

五、实践转化:如何用提示工程架构师的思维做Agentic AI运营?

看到这里,你可能会问:“我也想试试Agentic AI,该从哪里开始?”下面是可直接复制的4步操作指南:

1. 第一步:定义“明确的运营目标”

不要说“我要涨粉”,要说“我要在1个月内涨1万粉丝,其中精准‘成分党’占比70%”——目标越具体,AI的决策越精准。

2. 第二步:搭建“Agentic AI的思考框架”

参考之前的案例,给AI设计“四层次提示”:

- 基础层:定义用户画像、内容风格;

- 连接层:让AI理解“用户需求→内容主题”的逻辑;

- 深度层:教AI“用用户的语言讲内容”;

- 整合层:让AI自动优化策略(基于数据反馈)。

3. 第三步:测试优化——用“小步快跑”验证效果

不要一开始就投入大量精力,先做“小范围测试”:

- 发2-3篇AI生成的内容,看互动率;

- 统计“精准粉丝占比”,如果低于预期,调整提示语(比如“用户画像要更精准”);

- 迭代3次后,再放大规模。

4. 第四步:人工补位——守住“情感与创意”的底线

AI能做“数据处理”“内容生成”“策略优化”,但情感化内容(比如“我为什么做成分党?因为我曾经烂脸3个月”)和创意内容(比如“成分党版‘甄嬛传’——不同成分的‘宫斗’”)需要人类来做。

六、整合提升:Agentic AI运营的“核心心法”

最后,总结三个“核心心法”,帮你把Agentic AI真正变成“运营合伙人”:

1. 永远把“用户需求”放在第一位

Agentic AI的本质是“帮你更好地理解用户”,而不是“帮你生成更多内容”。如果你的内容不符合用户需求,再先进的AI也没用。

2. 提示工程不是“写Prompt”,而是“翻译需求”

提示工程架构师的核心能力,是把“人类的运营经验”翻译成“AI能理解的思考步骤”。比如“用户喜欢‘短平快’的内容”,要翻译成“标题用‘痛点+解决方案’,内容不超过500字”。

3. AI是“工具”,但运营的“灵魂”是人

Agentic AI能帮你提高效率、找到用户,但真正能让粉丝“爱上你”的,是你的“人格魅力”——比如小张的“成分党小夏”,粉丝喜欢的是她“真实、接地气”的性格,而不是AI生成的内容。

结语:当AI成为“运营合伙人”,你该做什么?

回到文章开头的小张,她现在的工作已经从“写内容、发内容”变成了“把控方向、补位情感”:

- AI帮她做用户调研、生成内容、优化策略;

- 她负责写“个人故事”(比如“我曾经烂脸3个月,所以想帮更多人避坑”)、回复“情感化评论”(比如“我理解你的痛苦,我当初也是这样过来的”)。

这就是Agentic AI的价值——把运营者从“重复劳动”中解放出来,去做“更有价值的事”:比如和粉丝建立情感连接、创造爆款创意、规划长期策略。

未来的社交媒体运营,不是“人和AI竞争”,而是“会用AI的人,和不会用AI的人竞争”。而提示工程架构师,就是“会用AI的人”的核心能力——他们不是“AI的使用者”,而是“AI的设计者”。

现在,你准备好做自己的“提示工程架构师”了吗?

附录:Agentic AI运营工具推荐

- 用户调研:ChatGPT Plugins(比如Browse with Bing)、Octoparse(爬取数据);

- 内容生成:Claude 3(长文本)、MidJourney(图片)、Runway(视频);

- 互动优化:ManyChat(自动回复)、Hootsuite(多平台管理);

- 数据统计:Google Analytics(网站数据)、灰豚数据(社交媒体数据)。

(注:工具会不断更新,建议根据自己的需求选择最新的工具。)

更多推荐

已为社区贡献25条内容

已为社区贡献25条内容

所有评论(0)