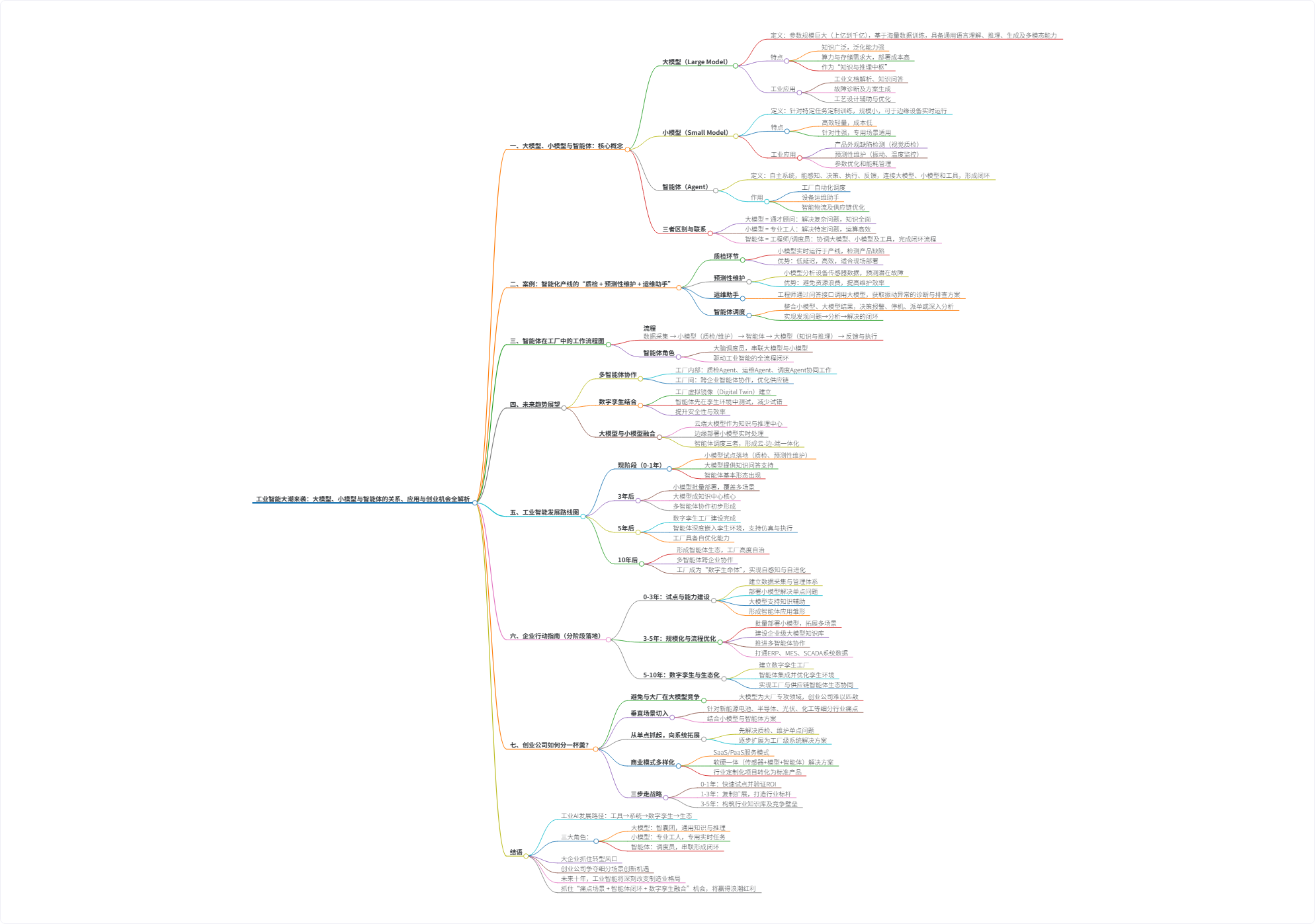

工业智能大潮来袭:大模型、小模型与智能体的关系、应用与创业机会全解析

摘要: 工业智能正迎来大模型、小模型与智能体的协同发展。大模型作为通用知识中枢,小模型专注细分场景的高效执行,智能体则串联二者形成闭环应用。在工业场景中,三者协作可完成质检、预测维护、运维决策等任务,并逐步向数字孪生与多智能体生态演进。未来5-10年,工业智能将经历从单点突破到系统化、生态化的升级。企业需分阶段布局数据治理、模型部署与智能体调度;创业公司则应聚焦垂直领域,通过“小模型+智能体”组合

工业智能大潮来袭:大模型、小模型与智能体的关系、应用与创业机会全解析

文章目录

关键字:

工业知识点、 大模型、 小模型、 智能体、 AI

摘要

2023-2024 年,人工智能的浪潮以前所未有的速度席卷全球,尤其是 大模型(Large Model) 的出现,让工业界也开始重新思考智能化的可能性。与此同时,小模型(Small Model) 与 智能体(Agent) 的兴起,让 AI 不再只是“实验室里的演示”,而是真正进入了工厂车间、产线和设备维护的第一线。

在这场工业 AI 的浪潮中,大公司凭借算力、数据和平台优势迅速布局,但这并不意味着创业公司没有机会。相反,垂直细分场景的“最后一公里”,往往才是最有价值的战场。

本文将从以下几个维度全面展开:

- 什么是大模型、小模型、智能体?它们之间的区别和联系。

- 在工业场景中的典型应用案例。

- 三者协同工作的闭环流程图。

- 未来趋势展望:多智能体协作 + 数字孪生。

- 工业智能发展路线图(0 → 3年 → 5年 → 10年)。

- 企业行动指南(分阶段落地)。

- 创业公司如何在浪潮中分一杯羹?

这是一篇“全景式”的工业 AI 导览,字数较长(4000+),请耐心阅读,你一定会对未来五到十年的工业智能化有一个清晰的认知。

一、大模型、小模型与智能体:核心概念

1. 大模型(Large Model)

-

定义:参数规模巨大(上亿到千亿),通过海量数据训练而成,具备强大的通用语言理解、推理、生成和多模态能力。

-

特点

:

- 知识广泛,泛化能力强。

- 算力和存储需求大,部署成本高。

- 更适合作为“知识与推理中枢”。

-

工业应用场景

:

- 工业文档解析、知识问答。

- 故障诊断与方案生成。

- 工艺设计辅助与优化。

2. 小模型(Small Model)

-

定义:针对特定任务定制化训练,规模较小,可在边缘设备上实时运行。

-

特点

:

- 高效、轻量化,成本低。

- 针对性强,适合专用场景。

-

工业应用场景

:

- 缺陷检测(视觉质检)。

- 预测性维护(振动、温度监控)。

- 参数优化、能耗优化。

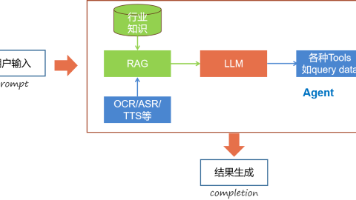

3. 智能体(Agent)

-

定义:不仅是模型,而是一个 能感知、决策、执行、反馈 的自主系统。

-

核心作用:把大模型、小模型与外部工具连接起来,形成完整闭环。

-

工业应用场景

:

- 工厂自动化调度。

- 设备运维助手。

- 智能物流与供应链优化。

4. 三者的区别与联系

- 大模型 = 通才顾问(解决复杂问题,知识全面)。

- 小模型 = 专业工人(解决特定问题,快速高效)。

- 智能体 = 工程师/调度员(调度大模型、小模型和工具,形成闭环)。

二、案例:智能化产线的“质检 + 预测性维护 + 运维助手”

为了更直观,我们用一个完整案例来说明三者如何协作:

- 质检环节

- 在产线上部署 小模型,实时检测产品外观缺陷。

- 优势:高效、低延迟,可直接在工控机上运行。

- 预测性维护

- 在设备传感器数据上运行 小模型,预测潜在故障。

- 优势:针对性强,避免资源浪费。

- 运维助手

- 工程师通过语音/文本问 大模型,“某机床振动异常,可能原因是什么?”

- 大模型基于知识库推理,给出诊断与排查方案。

- 智能体调度

- 智能体整合小模型与大模型的结果,决定:

- 是否报警停机?

- 是否派工单?

- 是否需要进一步分析?

- 智能体整合小模型与大模型的结果,决定:

最终形成一个 发现问题 → 分析问题 → 解决问题 的闭环。

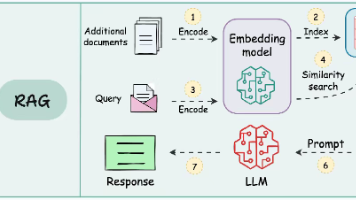

三、智能体在工厂中的工作流程图

code

数据采集 → 小模型(质检/维护) → 智能体 → 大模型(知识/推理) → 反馈与执行

智能体作为“大脑调度员”,将小模型与大模型串联,实现工业智能的全流程闭环。

四、未来趋势展望

1. 多智能体协作

- 工厂内部:质检Agent、运维Agent、调度Agent 相互协作。

- 工厂之间:跨企业的智能体协作,优化供应链。

2. 数字孪生结合

- 工厂有虚拟镜像(Digital Twin)。

- 智能体在孪生环境中先行测试,再应用到真实工厂。

- 好处:降低试错成本,提升安全性。

3. 大模型与小模型融合

- 大模型作为知识与推理中枢。

- 小模型部署在边缘,实时处理。

- 智能体负责调度,形成 云-边-端一体化。

五、工业智能发展路线图

现在(0-1年):试点阶段

- 小模型落地于质检、预测性维护。

- 大模型用于知识问答。

- 智能体雏形出现。

3年后:规模化应用

- 小模型批量部署。

- 大模型成为知识中枢。

- 多智能体协作初见雏形。

5年后:数字孪生深度融合

- 工厂有虚拟镜像。

- 智能体嵌入孪生,先仿真后执行。

- 工厂具备自优化能力。

10年后:智能体生态

- 工厂高度自治。

- 多智能体跨企业协作。

- 工厂像“数字生命体”,自感知、自进化。

六、企业行动指南(分阶段落地)

0-3年:试点与能力建设

- 建立数据采集与治理体系。

- 部署小模型在单点场景。

- 用大模型做知识辅助。

- 智能体雏形串联。

3-5年:规模化与流程优化

- 小模型批量化、多场景。

- 建立企业级大模型知识中心。

- 推进多智能体协作。

- 打通 ERP、MES、SCADA 系统。

5-10年:数字孪生与生态化

- 建立数字孪生工厂。

- 智能体深度嵌入孪生,形成虚实融合。

- 工厂与供应链智能体协作,形成生态。

七、创业公司如何分一杯羹?

1. 不跟大厂拼大模型

- 大模型是大厂主战场,创业公司很难竞争。

2. 垂直场景切入

- 选择细分行业痛点(新能源电池、半导体、光伏、化工等)。

- 做小模型 + 智能体的组合拳。

3. 从单点到系统

- 先做单点问题(质检/维护)。

- 再拓展为工厂系统化解决方案。

4. 商业模式

- SaaS / PaaS 服务。

- 软硬一体化(传感器+小模型+智能体)。

- 行业定制化项目,逐渐沉淀为产品。

5. 三步走路线

- 0-1年:快速试点,验证 ROI。

- 1-3年:复制扩展,形成行业标杆。

- 3-5年:构建行业知识库,打造壁垒。

结语

工业 AI 正在经历从 工具 → 系统 → 数字孪生 → 生态 的演进。

- 大模型是“智囊团”,提供通用知识与推理。

- 小模型是“专业工人”,完成实时、专用任务。

- 智能体是“调度员”,把一切串起来,形成闭环。

对于大企业,这是转型升级的必然路径;

对于创业公司,这是弯道超车的机会窗口。

未来 10 年,工业智能将深刻改变制造业的格局。谁能抓住 痛点场景 + 智能体闭环 + 数字孪生融合 的机会,谁就能在这场浪潮中分得一杯羹。

为武汉地区的开发者提供学习、交流和合作的平台。社区聚集了众多技术爱好者和专业人士,涵盖了多个领域,包括人工智能、大数据、云计算、区块链等。社区定期举办技术分享、培训和活动,为开发者提供更多的学习和交流机会。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)