从 “会说话” 到 “能思考”:一文看懂 AI 大模型的核心原理,大模型入门到精通,收藏这篇就足够了!

今天我们就用 IT 人能秒懂的方式,扒一扒 AI 大模型(比如 GPT、文心一言、混元)的 “思考密码”—— 从架构到训练,再到那些让人惊叹的 “超能力”,其实原理没那么玄乎。

你一定有过这样的体验:用 ChatGPT 写代码时,它能精准理解 “用 Python 写个批量处理 Excel 的脚本” 的需求;让 GPT-4 分析图表,它能像分析师一样解读数据趋势;甚至问它 “如何排查分布式系统的延迟问题”,它还能给出分步骤的解决方案。

这些看似 “智能” 的背后,其实藏着一套可拆解的技术逻辑。今天我们就用 IT 人能秒懂的方式,扒一扒 AI 大模型(比如 GPT、文心一言、混元)的 “思考密码”—— 从架构到训练,再到那些让人惊叹的 “超能力”,其实原理没那么玄乎。

一、先搞懂基础:大模型的 “大脑骨架”——Transformer 架构

如果把大模型比作一个智能机器人,Transformer 架构就是它的 “骨骼和神经中枢”。2017 年谷歌提出这个架构时,没人想到它会彻底改写 AI 的发展路径。

它的核心只有一个:不逐字 “读”,而是 “跳着看” 上下文。

比如我们说 “程序员调试时,遇到 Bug 不要慌,先看日志再查堆栈”,传统 AI 会按顺序逐个处理 “程序员→调试→Bug→日志→堆栈” 这些词,而 Transformer 能让 “Bug” 直接 “关联” 到 “日志” 和 “堆栈”—— 这就是它的王牌技术:自注意力机制。

可以把自注意力理解成 “社交圈”:每个词(比如 “Bug”)都是一个人,它会主动 “关注” 句子里和自己关系最密切的词(“日志”“堆栈”),并给这些关系打分(权重)。这样一来,模型处理长句子时,再也不会像以前那样 “记不住前面的内容”,比如分析上千行的代码逻辑,也能精准定位变量之间的依赖关系。

而 Transformer 的 “身体结构” 分两部分,对应不同的 AI 能力:

-

编码器(Encoder)

:像 “翻译官”,擅长 “理解”。比如 BERT 模型只用编码器,能精准做代码漏洞检测、文档关键词提取 —— 因为它需要双向理解上下文(既要知道 “Bug” 后面的 “日志”,也要知道前面的 “调试”)。

-

解码器(Decoder)

:像 “作家”,擅长 “生成”。GPT 系列只用解码器,能写代码、写技术文档、做问答 —— 因为它需要 “顺着上文写下文”,比如根据 “用 Python 爬取网页” 的需求,一步步生成代码逻辑。

二、大模型怎么 “学知识”?两步走:预训练 + 微调

光有骨架还不够,大模型的 “智能” 来自 “海量学习”。它的学习过程像极了 IT 人的成长路径:先广泛学基础,再针对性练技能。

1. 预训练:用万亿级数据 “上大学”

这是大模型的 “基础教育阶段”,目标是让它具备 “通用知识”。

-

学什么

:不是死记硬背,而是从万亿级的 “原材料” 里学规律 —— 包括全网的技术文档(比如 Python 官方手册、K8s 源码注释)、开源项目代码、技术博客、学术论文,甚至还有普通网页里的技术讨论。比如 GPT-3 就 “读” 了 3000 亿个词(相当于几百万本技术书)。

-

怎么学

:靠 “自监督任务”,简单说就是 “自己考自己”。

比如 GPT 用的 “下一个词预测”:给模型 “def func (x): return x+”,让它猜后面是 “1” 还是 “y”;BERT 用的 “掩码游戏”:把 “Python 是一门 [掩码] 语言” 里的 “脚本” 盖住,让模型还原。

这个过程不用人工标注数据,模型会自己在海量内容里 “悟” 出规律 —— 比如 “def” 后面通常跟函数名,“分布式系统” 常和 “高可用”“容错” 一起出现。

2. 微调:给大模型 “做岗前培训”

预训练后的模型像个 “懂很多但不会干活的应届生”,需要针对性调教才能适配具体场景。比如把通用模型变成 “技术客服”,就要做两步:

-

有监督微调(SFT)

:给模型 “标准答案”。比如输入 “如何解决 Docker 镜像过大问题”,对应的理想回答是 “1. 用多阶段构建;2. 清理缓存;3. 选择轻量化基础镜像”。模型学完这些 “问答对”,就知道该怎么 “按指令办事”。

-

强化学习从人类反馈(RLHF)

:让人类 “当老师打分”。比如模型对同一个问题生成 3 个回答,人类标注 “回答 A 最实用,回答 C 错误”,再训练一个 “打分模型” 告诉大模型 “什么样的回答更好”。最后用强化学习让模型不断优化,直到输出符合人类预期的结果 —— 比如不会把 “Git 回滚命令” 教错成git reset --hard(没提醒风险)。

三、那些 “黑科技” 背后:大模型的核心能力拆解

我们常说大模型 “能推理”“懂多模态”,其实这些能力都来自技术上的 “巧思”,并非真的 “有思想”。

1. 混合专家模型(MoE):让大模型 “高效干活”

千亿级参数的大模型训练起来超费钱(GPT-3 训练一次花了几千万美元),MoE 技术就是为了 “降本增效”。

原理像医院的 “科室分工”:把大模型拆成几十个 “专家模块”,比如 “数学专家” 负责计算、“代码专家” 负责写脚本、“运维专家” 负责解答 Linux 问题。当你问 “如何用 Python 计算 PI 值” 时,模型会让 “代码专家” 和 “数学专家” 一起工作,其他专家 “休息”—— 这样一来,计算成本降低 70%,但能力不打折。比如 GPT-4 就是用 8 个 “2200 亿参数的专家” 组成的,推理时只激活 2 个,既快又省资源。

2. 多模态:让大模型 “既能看又能说”

现在的大模型(比如 GPT-4V、文心一言 4.0)能分析图片、读 PDF,靠的是 “多模态融合” 技术。

简单说就是 “把不同类型的数据翻译成同一种‘语言’”:比如给模型一张 “服务器拓扑图”,它会先把图片的像素信息转换成 “节点→链路→负载” 这样的文本化特征,再用原来的语言模型去分析 —— 就像我们看图纸时,会先在脑子里把图形 “转成” 技术逻辑。

再比如你给模型一张 “Python 报错截图”,它能先识别报错信息(比如 “IndentationError”),再结合图片里的代码缩进问题,给出 “检查缩进是否混用空格和 Tab” 的解决方案。

3. 涌现能力:为什么 “参数够大就变聪明”

这是大模型最神奇的地方:当参数超过 “千亿级” 这个临界点,会突然拥有小模型没有的能力 —— 比如解数学题、写复杂代码、跨语言翻译。

比如 GPT-3(1750 亿参数)能写简单脚本,但解不了微积分;而 GPT-4(万亿级参数)能在数学竞赛里拿高分,还能写 “分布式爬虫 + 数据可视化” 的完整项目。

原因其实是 “量变引起质变”:小模型只能学 “局部规律”(比如 “if 后面跟条件”),而大模型能学 “全局关联”(比如 “从需求分析→架构设计→代码实现→测试部署” 的完整技术流程)。就像我们学编程,刚开始只会写函数,学的知识够多后,自然能做完整项目。

四、普通人能感知的 “原理落地”:这些场景都在用大模型原理

不用纠结复杂的公式,看看这些实际应用,就能明白原理怎么发挥作用:

-

智能客服

:用 “预训练 + 行业微调”,让模型懂 IT 运维术语,能回答 “云服务器 CPU 使用率高怎么办”;

-

代码助手

:用 “解码器架构 + 代码预训练”,让 Copilot 能根据注释生成函数,甚至调试 Bug;

-

技术文档分析

:用 “编码器 + 多模态”,让模型能读 PDF 格式的 API 文档,帮你提取 “如何调用 AWS S3 接口” 的关键步骤;

-

故障排查

:用 “涌现能力 + 推理优化”,让模型能根据 “分布式系统延迟高” 的描述,一步步推导 “是否是网络瓶颈→是否是数据库锁等待→是否是缓存失效”。

最后:大模型原理的核心总结

其实大模型没有 “魔法”,它的本质是:

用 Transformer 做骨架,靠万亿数据学规律,借预训练 + 微调定方向,凭规模效应出能力。

未来的大模型会更 “聪明” 也更 “轻便”—— 比如用 “模型压缩” 技术,让千亿级模型能在电脑上运行;用 “更高效的架构”,让训练成本再降一半。对于 IT 人来说,不用害怕原理复杂,先从 “用起来” 开始,再慢慢理解背后的逻辑,就能跟上 AI 时代的技术节奏。

你平时用大模型解决过哪些 IT 问题?欢迎在评论区分享,一起探讨大模型在技术场景里的更多可能~

大模型算是目前当之无愧最火的一个方向了,算是新时代的风口!有小伙伴觉得,作为新领域、新方向人才需求必然相当大,与之相应的人才缺乏、人才竞争自然也会更少,那转行去做大模型是不是一个更好的选择呢?是不是更好就业呢?是不是就暂时能抵抗35岁中年危机呢?

答案当然是这样,大模型必然是新风口!

那如何学习大模型 ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。但是具体到个人,只能说是:

最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

但现在很多想入行大模型的人苦于现在网上的大模型老课程老教材,学也不是不学也不是,基于此我用做产品的心态来打磨这份大模型教程,深挖痛点并持续修改了近100余次后,终于把整个AI大模型的学习路线完善出来!

在这个版本当中:

您只需要听我讲,跟着我做即可,为了让学习的道路变得更简单,这份大模型路线+学习教程已经给大家整理并打包分享出来, 😝有需要的小伙伴,可以 扫描下方二维码领取🆓↓↓↓

一、大模型经典书籍(免费分享)

AI大模型已经成为了当今科技领域的一大热点,那以下这些大模型书籍就是非常不错的学习资源。

二、640套大模型报告(免费分享)

这套包含640份报告的合集,涵盖了大模型的理论研究、技术实现、行业应用等多个方面。无论您是科研人员、工程师,还是对AI大模型感兴趣的爱好者,这套报告合集都将为您提供宝贵的信息和启示。(几乎涵盖所有行业)

三、大模型系列视频教程(免费分享)

四、2025最新大模型学习路线(免费分享)

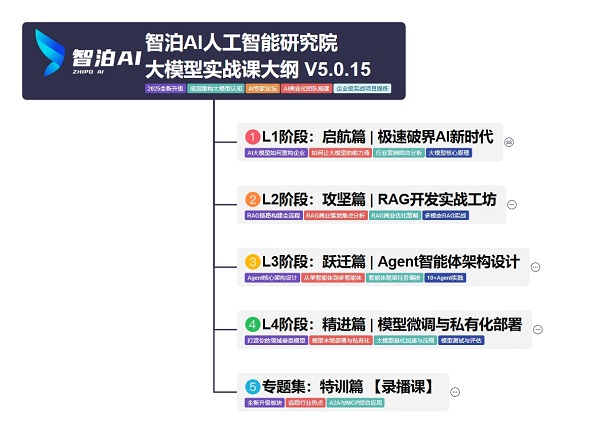

我们把学习路线分成L1到L4四个阶段,一步步带你从入门到进阶,从理论到实战。

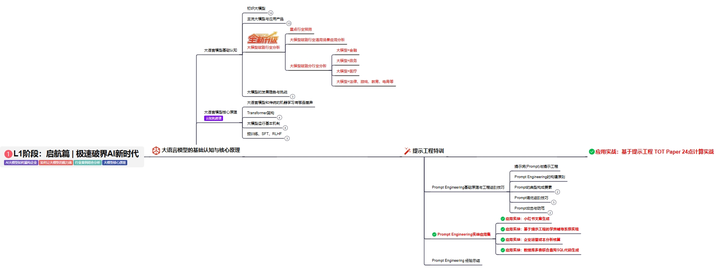

L1阶段:启航篇丨极速破界AI新时代

L1阶段:了解大模型的基础知识,以及大模型在各个行业的应用和分析,学习理解大模型的核心原理、关键技术以及大模型应用场景。

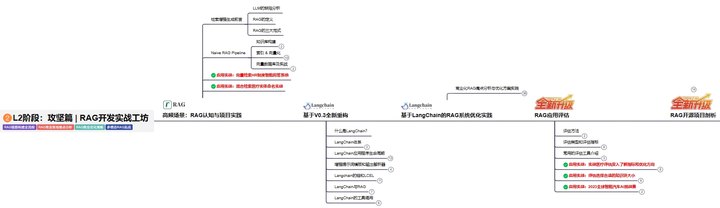

L2阶段:攻坚篇丨RAG开发实战工坊

L2阶段:AI大模型RAG应用开发工程,主要学习RAG检索增强生成:包括Naive RAG、Advanced-RAG以及RAG性能评估,还有GraphRAG在内的多个RAG热门项目的分析。

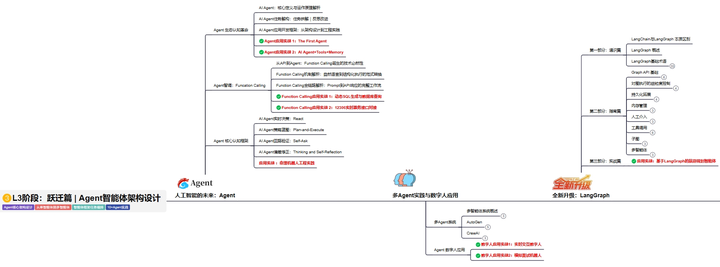

L3阶段:跃迁篇丨Agent智能体架构设计

L3阶段:大模型Agent应用架构进阶实现,主要学习LangChain、 LIamaIndex框架,也会学习到AutoGPT、 MetaGPT等多Agent系统,打造Agent智能体。

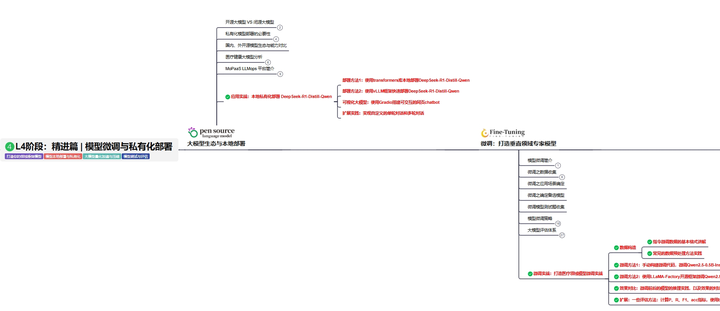

L4阶段:精进篇丨模型微调与私有化部署

L4阶段:大模型的微调和私有化部署,更加深入的探讨Transformer架构,学习大模型的微调技术,利用DeepSpeed、Lamam Factory等工具快速进行模型微调,并通过Ollama、vLLM等推理部署框架,实现模型的快速部署。

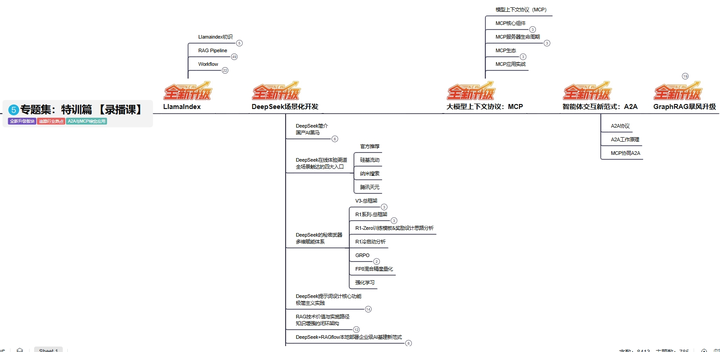

L5阶段:专题集丨特训篇 【录播课】

全套的AI大模型学习资源已经整理打包,有需要的小伙伴可以微信扫描下方二维码,免费领取

更多推荐

已为社区贡献6条内容

已为社区贡献6条内容

所有评论(0)