职业院校人工智能通用技术实训室建设方案

在《AI 项目全流程开发》课程中,智能垃圾分类系统开发实训项目让学生从需求分析开始,确定系统的功能和性能要求,然后进行数据采集和标注,选择合适的机器学习算法进行模型训练,最后将训练好的模型部署到实际的垃圾分类设备中,实现垃圾的智能分类,全面提升学生的项目实践能力和解决实际问题的能力。另一方面,让学生有机会参与到真实的企业项目中,积累实践经验,同时也为教师提供了接触行业前沿的机会,促进教学内容的更新

一、建设背景与战略意义

在科技飞速发展的当下,人工智能已成为全球竞争的焦点技术。从医疗领域的智能诊断,到制造行业的自动化生产线,再到金融行业的风险预测,人工智能技术的身影无处不在,正以惊人的速度重塑着各个传统产业。据相关数据显示,我国人工智能产业规模预计在 2025 年将突破 4000 亿元,展现出巨大的发展潜力 。然而,与之形成鲜明对比的是,人社部数据表明,人工智能领域的人才缺口高达 500 万人,这一巨大的人才供需失衡,严重制约了产业的进一步发展。

职业院校作为培养高素质技术技能人才的关键阵地,在缓解人工智能人才短缺问题上肩负着重要使命。但当前,许多职业院校在人工智能人才培养过程中,面临着理论与实践严重脱节的困境。学生在课堂上学到的知识,无法在实际操作中得到有效应用,导致他们在毕业后难以迅速适应企业的实际工作需求。为了打破这一僵局,构建集教学、实训、科研于一体的人工智能通用技术实训室显得尤为迫切。

本建设方案严格对标《职业教育专业目录》中的人工智能技术服务专业(代码 610217),致力于打造一个 “教、学、做、创” 一体化的实训场景。通过这个平台,学生不仅能够深入学习人工智能的理论知识,更能在实践操作中积累丰富的经验,提升解决实际问题的能力,从而为 “AI+” 产业升级输送大量优秀的专业人才。

二、建设原则与定位

本实训室的建设以 “产教融合、理实一体、开放创新” 为基本原则,紧密围绕区域产业特色展开。比如,在智能制造蓬勃发展的地区,实训室可侧重于培养学生在工业机器人智能控制、智能工厂运维等方面的技能;在智慧农业成为发展趋势的区域,则可聚焦于农业生产智能化管理、农产品质量智能检测等方向的人才培养;而在数字经济活跃的城市,更可着重于人工智能在电商智能营销、数据分析与决策等领域的应用教学。通过深入对接区域产业需求,构建起 “基础技能训练 — 专业场景实训 — 创新项目实战” 三级实训体系,确保培养出的学生能够精准匹配当地产业发展的需要。

实训室有着清晰而明确的定位:

1.教学中心:全力支撑《机器学习基础》《Python 数据分析》等核心课程的实践教学。在这些课程的实践环节中,学生能够运用所学理论知识,进行实际的算法编写、数据分析与模型训练,加深对知识的理解和掌握。

2.创新基地:为学生和教师提供 AI 算法验证、智能系统开发的全流程实训环境。在这里,他们可以大胆尝试新的算法和技术,进行创新实践,将创意转化为实际的应用成果,激发创新思维和创业潜能。

3.服务平台:积极面向企业开展技术研发、员工培训等服务。一方面,帮助企业解决实际生产中的技术难题,提升企业的创新能力和竞争力;另一方面,让学生有机会参与到真实的企业项目中,积累实践经验,同时也为教师提供了接触行业前沿的机会,促进教学内容的更新和优化,真正实现 “校 — 企 — 生” 三方共赢的良好局面。

三、建设目标与核心功能

(一)人才培养目标

技能培养:学生将深入掌握人工智能数据处理、模型训练、系统部署等核心技能。例如,能够熟练运用 Python 进行数据清洗、分析与预处理,运用 TensorFlow、PyTorch 等深度学习框架进行模型训练与优化,掌握智能硬件的调试与维护技巧,以及对复杂算法进行优化以提升系统性能。

职业素养:通过小组项目、团队竞赛等活动,着重培养学生的团队协作能力,使他们学会在团队中发挥各自优势,共同攻克难题。同时,引入项目管理课程与实际项目演练,让学生熟悉项目管理流程,提升项目管理能力。在学习和实践过程中,引导学生了解并遵循行业标准,如 ISO/IEC 42001 系统工程标准,培养他们严谨、规范的职业态度 。

就业对接:紧密对接市场需求,与企业合作制定人才培养方案,使学生毕业后能够顺利进入数据标注员、AI 应用工程师、智能系统运维员等相关岗位。通过与企业合作开展实习实训项目,让学生在真实的工作环境中积累经验,提前适应职场需求,实现从校园到职场的无缝对接,真正做到 “毕业即上岗”。

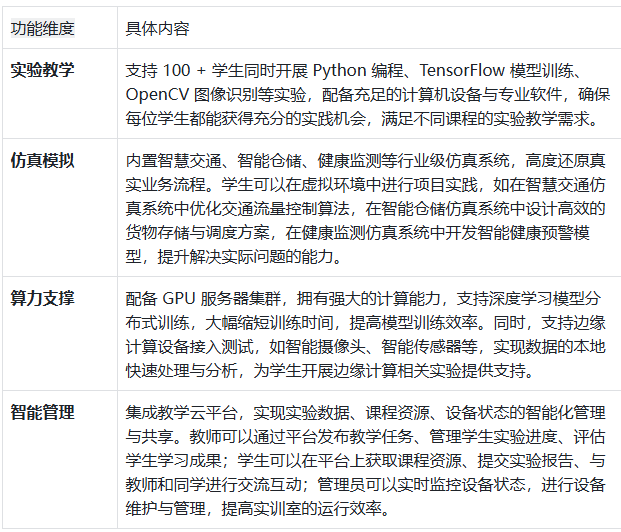

(二)实训室核心功能模块

四、软件与资源平台搭建

4.1 开发与教学一体化平台

AI 实训平台:该平台集成了 TensorFlow、PyTorch、Scikit-learn 等主流框架。TensorFlow 以其强大的计算图机制和广泛的应用场景,在深度学习领域占据重要地位;PyTorch 则以其动态图机制和简洁的代码风格,受到众多科研人员和开发者的喜爱;Scikit-learn 则提供了丰富的机器学习算法和工具,方便学生进行传统机器学习任务的实践。平台内置 100 + 标准化实验案例,如 MNIST 手写数字识别实验,学生可以通过这个案例深入了解卷积神经网络在图像分类中的应用;新冠 CT 影像分类实验则让学生将人工智能技术应用于医学领域,了解如何通过影像数据进行疾病的辅助诊断,帮助学生快速上手并深入理解人工智能算法的应用。

教学管理系统:具备完善的实验流程引导功能,从实验前的准备工作,到实验过程中的操作步骤,再到实验后的结果分析,都能为学生提供清晰的指导。代码自动评测功能能够实时检查学生编写的代码,指出其中的语法错误和逻辑问题,帮助学生及时改进。进度监控功能则使教师能够实时了解每个学生的实验进展情况,及时给予指导和帮助。教师可以通过该系统在线布置任务,如要求学生完成某个特定的人工智能项目,并设定任务的截止时间和评分标准;学生则可以通过系统提交实训报告,方便教师进行统一的管理和评估。

云资源管理平台:基于 Docker 容器技术,实现了开发环境的快速部署。在 5 分钟内即可完成 Python+TensorFlow 环境搭建,大大节省了学生和教师搭建开发环境的时间和精力。通过弹性算力调度功能,平台能够根据用户的实际需求,动态分配计算资源。当多个学生同时进行大规模模型训练时,平台可以自动调整资源分配,优先满足计算需求较高的任务,确保每个任务都能高效运行,提高了资源的利用率和实训效率。

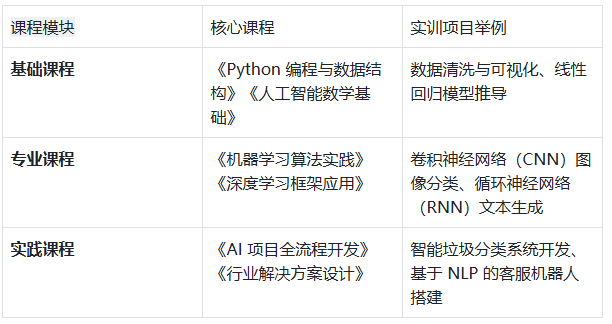

4.2 课程资源体系

在《Python 编程与数据结构》课程中,通过数据清洗与可视化实训项目,学生能够掌握如何使用 Python 中的 Pandas 库对原始数据进行清洗和预处理,去除噪声数据和异常值,然后使用 Matplotlib 或 Seaborn 库将处理后的数据进行可视化展示,如绘制柱状图、折线图、散点图等,从而直观地了解数据的分布特征和规律。在《机器学习算法实践》课程中,卷积神经网络(CNN)图像分类实训项目要求学生使用 TensorFlow 或 PyTorch 框架搭建 CNN 模型,对 CIFAR-10 等图像数据集进行分类训练,通过不断调整模型参数和结构,提高模型的分类准确率,深入理解 CNN 在图像识别中的工作原理和应用技巧。在《AI 项目全流程开发》课程中,智能垃圾分类系统开发实训项目让学生从需求分析开始,确定系统的功能和性能要求,然后进行数据采集和标注,选择合适的机器学习算法进行模型训练,最后将训练好的模型部署到实际的垃圾分类设备中,实现垃圾的智能分类,全面提升学生的项目实践能力和解决实际问题的能力。

五、结语

人工智能通用技术实训室是职业院校深化产教融合、培养 “AI+” 复合型人才的关键载体。本方案通过 “硬件筑基、软件赋能、产教协同” 的立体化建设路径,构建 “教学 — 实训 — 创新 — 就业” 全链条生态,为职业教育服务产业升级提供可复制的实施范式。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)