【愚公系列】《人工智能70年》056-形形色色的机器人(前世今生)

📌中国科技巨头低调完成全球机器人行业重磅收购,引发行业震动。文章梳理机器人技术发展脉络:从1920年捷克剧作家创造的"Robot"概念,到如今融合控制论、机械工程、AI等多学科的复杂体系。工业机器人(六轴结构为主)与服务机器人构成当前两大分类,其中仿人运动控制(如波士顿动力机器狗平衡技术)仍是技术难点。此次收购标志着中国企业在机器人领域的技术雄心,或将重塑全球产业格局。

💎【行业认证·权威头衔】

✔ 华为云天团核心成员:特约编辑/云享专家/开发者专家/产品云测专家

✔ 开发者社区全满贯:CSDN博客&商业化双料专家/阿里云签约作者/腾讯云内容共创官/掘金&亚马逊&51CTO顶级博主

✔ 技术生态共建先锋:横跨鸿蒙、云计算、AI等前沿领域的技术布道者

🏆【荣誉殿堂】

🎖 连续三年蝉联"华为云十佳博主"(2022-2024)

🎖 双冠加冕CSDN"年度博客之星TOP2"(2022&2023)

🎖 十余个技术社区年度杰出贡献奖得主

📚【知识宝库】

覆盖全栈技术矩阵:

◾ 编程语言:.NET/Java/Python/Go/Node…

◾ 移动生态:HarmonyOS/iOS/Android/小程序

◾ 前沿领域:物联网/网络安全/大数据/AI/元宇宙

◾ 游戏开发:Unity3D引擎深度解析

🚀前言

轰动全球的机器人项目收购案静悄悄落下帷幕,让中国企业在机器人发展领域的雄心浮出水面。

🚀一、前世今生

机器人是人工智能领域的重要分支,但“机器人”这一术语的出现远早于计算机和AI的诞生。该词并非由科学家创造,而是源自捷克剧作家卡雷尔·恰佩克(Karel Čapek)1920年创作的科幻剧本《罗莎姆万能机器人》。他使用捷克语“Robota”一词,原意为“苦力”或“工人”,从而衍生出如今通用的“Robot”。实际上,“机器人”一词早在机器人学科和实体出现之前就已存在。

机器人常被视为人工智能的一种实体化形态,其研究与AI密切相关。在麻省理工学院、斯坦福大学等知名机构的AI实验室中,机器人一直是核心研究方向之一。

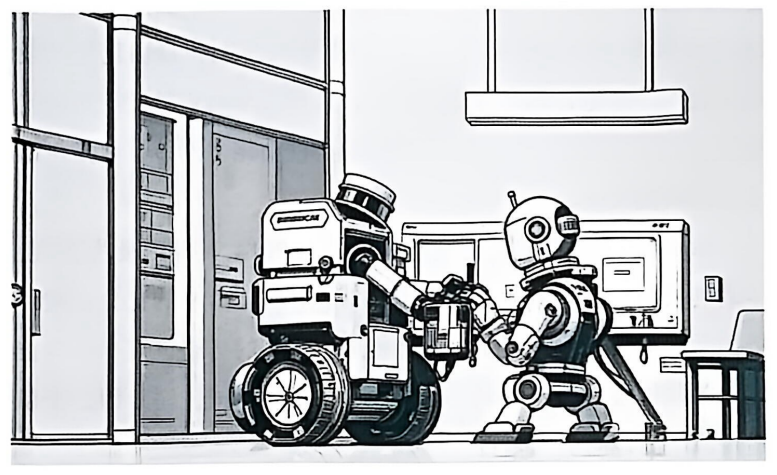

机器人的概念可简要表述为:依靠自身动力与控制能力实现各类功能的机器。尽管定义简单,实现机器人功能却极为复杂。机器人技术实为控制论、机械工程、电子技术、计算机科学、材料学、仿生学与人工智能等多学科交叉的综合性领域。因此,它远非仅为“AI加一副物理外壳”那般简单。

目前大多数机器人并不具备人形,而是根据任务需求呈现多样形态。然而,在许多应用场景中,机器人仍需模拟人类的动作方式。人体构造高度精密,仅以机械手臂为例:若要模拟人类上肢的灵活性,至少需具备6个自由度才能完成基本空间动作,因此六轴机器人长期成为工业领域的主流配置。每个轴向动作都需依赖一套伺服系统进行驱动与控制,并实现多轴整体协调。若进一步考虑手腕转动甚至手指精细抓取,复杂度将大幅上升。而下肢的行走与奔跑,不仅需处理动作的灵活与协调,还要保障在不同地形上的稳定性,技术挑战更为严峻。

谷歌于2013年收购的波士顿动力公司(Boston Dynamics)曾展示过一段广为人知的视频:其研发的机器狗在快速奔跑中即使被人用力踢踹仍能保持平衡。这一成果背后是高难度的科研突破。机器人运动由专门学科“机器人运动学”进行研究,可见该领域的复杂性与系统性。

根据国际机器人联盟(IFR)的分类,机器人可分为工业机器人与服务机器人两大类。目前普遍将以制造业应用为主的机器人称为工业机器人,而将非制造业中使用的机器人统称为服务机器人。

更多推荐

已为社区贡献57条内容

已为社区贡献57条内容

所有评论(0)