人工智能-机器学习day3

随机森林就是。

一、决策树 - 分类

1、决策树基本概念

决策树是一种类似流程图的结构,通过一系列的问题对数据进行分类或预测。就像玩"20个问题"游戏,通过是/否问题逐步缩小可能性。

组成部分:

-

决策节点:通过条件判断而进行分支选择的节点。提出问题的地方(如"年龄>30吗?")

-

分支:问题的可能答案

-

叶节点:没有子节点的节点,表示最终的决策结果。

决策树的深度 所有节点的最大层次数。

决策树具有一定的层次结构,根节点的层次数定为0,从下面开始每一层子节点层次数增加

决策树优点:

可视化 - 可解释能力-对算力要求低

决策树缺点:

容易产生过拟合,所以不要把深度调整太大了。

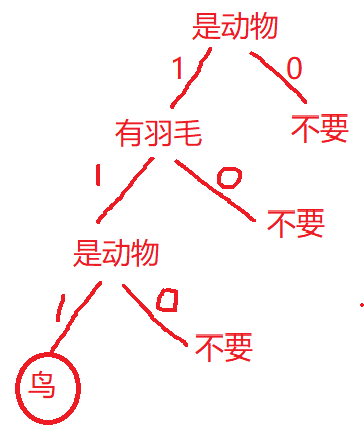

简单示例:判断动物

假设我们有如下数据:

-

是动物 会飞 有羽毛 1麻雀 1 1 1 2蝙蝠 1 1 0 3飞机 0 1 0 4熊猫 1 0 0 是否为动物

是动物 会飞 有羽毛 1麻雀 1 1 1 2蝙蝠 1 1 0 4熊猫 1 0 0 是否会飞

是动物 会飞 有羽毛 1麻雀 1 1 1 2蝙蝠 1 1 0 是否有羽毛

是动物 会飞 有羽毛 1麻雀 1 1 1

2、决策树的构建方法

1、基于信息增益决策树的建立

核心思想:信息增益决策树倾向于选择取值较多的属性,在有些情况下这类属性可能不会提供太多有价值的信息,算法只能对描述属性为离散型属性的数据集构造决策树。

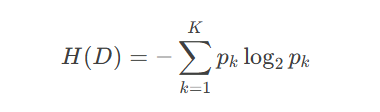

1. 信息熵

信息熵是衡量数据集不确定性(混乱程度)的指标,熵越大,数据集越混乱;熵越小,数据集越纯净。

数据集纯净作用:

-

提高分类准确性:纯净的数据子集可以直接作为叶节点,无需进一步划分

-

优化决策树结构:决策树的构建目标是通过分裂使子节点尽可能纯净

-

增强模型可解释性:纯净的叶节点对应明确的分类规则

-

减少计算开销:如果数据已经纯净,则无需继续分裂,节省计算资源。

信息熵公式

假设数据集 DD 有 K 个类别,第 k类样本所占比例为 pk,则信息熵定义为:

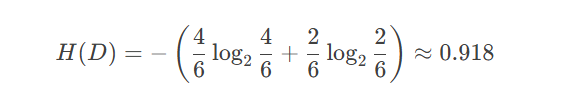

信息熵计算示例

假设有一个数据集 DD(是否贷款),其中:

-

"是" 贷款的有 4 个样本

-

"否" 贷款的有 2 个样本

计算信息熵:

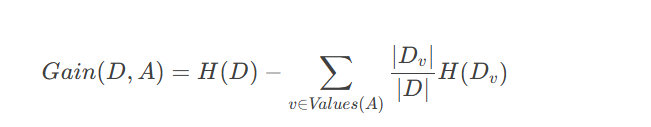

2.信息增益(减少不确定性)

信息增益是一个统计量,用来描述一个属性区分数据样本的能力。信息增益越大,那么决策树就会越简洁。这里信息增益的程度用信息熵的变化程度来衡量。

信息增益公式:

-

H(D):原始数据集的信息熵

-

A:某个特征(如"职业"、"年龄"等)

-

Values(A):特征 A的所有可能取值

-

Dv:特征 AA 取值为 v的子数据集

-

∣Dv|/|D|:子数据集 Dv 占整个数据集 D的比例

信息增益计算示例

继续使用贷款数据集:

| 样本 | 职业 | 年龄 | 收入 | 学历 | 是否贷款 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 工人 | 36 | 5500 | 高中 | 否 |

| 2 | 工人 | 42 | 2800 | 初中 | 是 |

| 3 | 白领 | 45 | 3300 | 小学 | 是 |

| 4 | 白领 | 25 | 10000 | 本科 | 是 |

| 5 | 白领 | 32 | 8000 | 硕士 | 否 |

| 6 | 白领 | 28 | 13000 | 博士 | 是 |

(1) 计算"职业"的信息增益

-

"职业"有两个取值:工人(2个样本)、白领(4个样本)

-

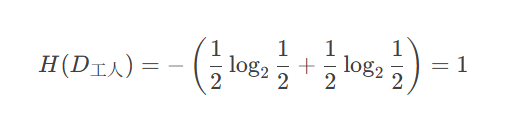

工人子集 D工人*D*工人

-

"是"贷款:1 个

-

"否"贷款:1 个

-

熵:

-

-

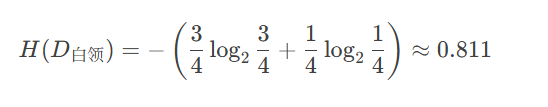

白领子集 D白领*D*白领

-

"是"贷款:3 个

-

"否"贷款:1 个

-

熵:

-

-

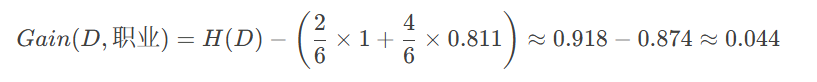

信息增益

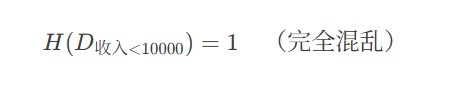

(2) 计算"收入"的信息增益(以10000为界)

-

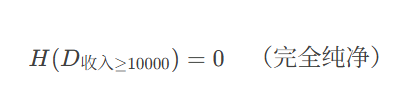

收入 ≥ 10000(2个样本)

-

"是"贷款:2 个

-

"否"贷款:0 个

-

熵:

-

-

收入 < 10000(4个样本)

-

"是"贷款:2 个

-

"否"贷款:2 个

-

熵:

-

-

信息增益

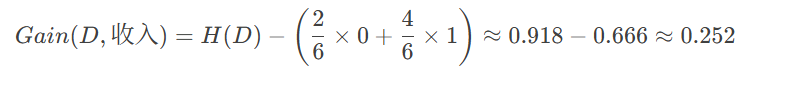

(3) 比较信息增益

-

职业:0.044

-

收入:0.252

-

学历(计算略):0.252

-

年龄(计算略):0.042

结论:"收入"和"学历"的信息增益最大(0.252),因此优先选择它们作为决策树的第一个节点。

计算步骤:

-

计算当前数据集的信息熵(混乱程度)

-

计算每个特征的信息增益

-

选择信息增益最大的特征作为决策节点

-

对每个分支重复上述过程

2、基于基尼指数决策树的建立(了解)

基尼指数(Gini Index)是决策树算法中用于评估数据集纯度的一种度量,基尼指数衡量的是数据集的不纯度,或者说分类的不确定性。在构建决策树时,基尼指数被用来决定如何对数据集进行最优划分,以减少不纯度。

1. 核心目标:分得越纯越好

决策树的任务就像把一堆混乱的弹珠(数据)按颜色(类别)分开。

-

基尼指数就是衡量“筐子里弹珠颜色有多乱”的指标。

-

如果筐里全是红色弹珠(同一类),基尼指数=0(最纯)。

-

如果红蓝弹珠各一半,基尼指数=0.5(最乱)。

-

决策树的目标:每次分裂都选一个最有效的筛子(特征),让分出来的子筐颜色尽量一致!

2. 怎么选“筛子”?

假设你要用“工资高低”或“公司大小”来预测“工作是否满意”:

-

先试“工资”筛子:

-

高工资的筐:3个人全满意 → 基尼指数=0(纯!)。

-

低工资的筐:5个人中3人不满意 → 基尼指数=0.48(有点乱)。

-

整体不纯度 = (3/8)×0 + (5/8)×0.48 ≈ 0.3。

-

-

再试“公司大小”筛子:

-

小公司的筐:2个人全满意 → 基尼指数=0。

-

非小公司的筐:6个人中3人满意 → 基尼指数=0.5(更乱)。

-

整体不纯度 = (2/8)×0 + (6/8)×0.5 ≈ 0.375。

-

结论:用“工资”筛子分出来的筐更纯(0.3 < 0.375),所以优先选它!

3. 递归分筐,直到没法再分

-

第一层筛子(工资):

-

高工资 → 直接贴标签“满意”(纯筐,结束)。

-

低工资 → 继续分。

-

-

第二层筛子(公司大小):

-

小公司 → 全满意(纯筐,结束)。

-

非小公司 → 全不满意(纯筐,结束)。

-

3、sklearn API

1. 核心类:DecisionTreeClassifier(分类决策树)

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

| 参数 | 说明 | 可选值 | 默认值 |

|---|---|---|---|

criterion |

分裂标准 | "gini"(基尼指数)或 "entropy"(信息增益) |

"gini" |

max_depth |

树的最大深度 | 整数(如3)或 None(不限制) |

None |

min_samples_split |

节点分裂的最小样本数 | 整数或浮点数(比例) | 2 |

min_samples_leaf |

叶子节点的最小样本数 | 整数或浮点数(比例) | 1 |

random_state |

随机种子(控制随机性) | 整数 | None |

示例:

# 使用基尼指数,限制树深度为3 model = DecisionTreeClassifier(criterion="gini", max_depth=3, random_state=42) model.fit(X_train, y_train)

2. 可视化工具:export_graphviz(生成决策树图)

from sklearn.tree import export_graphviz

| 参数 | 说明 | 示例 |

|---|---|---|

estimator |

训练好的决策树模型 | model |

out_file |

输出文件路径(.dot格式) |

"tree.dot" |

feature_names |

特征名称列表 | iris.feature_names |

class_names |

类别名称(分类问题) | ["setosa", "versicolor"] |

filled |

是否用颜色填充节点 | True |

rounded |

是否圆角显示 | True |

示例:

# 生成可视化文件(需配合Graphviz显示) export_graphviz( model, out_file="tree.dot", feature_names=iris.feature_names, class_names=iris.target_names, filled=True, rounded=True ) # 转换为PNG图片(需安装Graphviz) !dot -Tpng tree.dot -o tree.png

3. 决策树的核心流程

-

训练模型:

model.fit(X_train, y_train)

-

预测:

y_pred = model.predict(X_test)

-

可视化:

-

生成

.dot文件 → 用Graphviz转换为图片(如PNG)。

-

注意事项:

-

防止过拟合:

-

通过

max_depth、min_samples_split等参数限制树生长。

-

总结:

# 1. 创建模型(选基尼或熵) model = DecisionTreeClassifier(criterion="gini", max_depth=3) # 2. 训练并预测 model.fit(X, y) y_pred = model.predict(X_new) # 3. 可视化(生成.dot文件) export_graphviz(model, out_file="tree.dot", feature_names=feature_names)

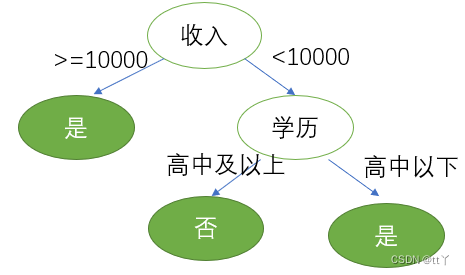

示例:

用决策树判断一个人是否会购买电脑(分类问题),特征包括:

-

年龄(

age):青年(0)、中年(1)、老年(2) -

收入(

income):低(0)、中(1)、高(2) -

学生(

student):否(0)、是(1) -

信用(

credit):差(0)、好(1)

目标标签:buy(不买=0,买=1)

import pandas as pd

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, export_graphviz

from sklearn.model_selection import train_test_split

# pandas: 用于数据处理和分析,这里主要用来创建和操作DataFrame

# DecisionTreeClassifier: scikit-learn中的决策树分类器

# export_graphviz: 用于将决策树导出为Graphviz格式以便可视化

# train_test_split: 用于将数据集分割为训练集和测试集

# 1. 准备数据

data = {

"age": [0, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 1, 2, 0],

"income": [2, 2, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2],

"student": [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0],

"credit": [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0],

"buy": [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

}

df = pd.DataFrame(data)

X = df.drop("buy", axis=1)

y = df["buy"]

# 将字典转换为pandas DataFrame

# X包含所有特征(去掉"buy"列)

# y是目标变量("buy"列)

# 2. 划分训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 3. 训练决策树模型(使用基尼指数)

model = DecisionTreeClassifier(criterion="gini", max_depth=3, random_state=42)

model.fit(X_train, y_train)

# 4. 评估模型

print("测试集准确率:", model.score(X_test, y_test)) #score()方法计算模型在测试集上的准确率

# 5. 可视化决策树(需安装Graphviz)

export_graphviz(

model,

out_file="./buy_computer.dot",

feature_names=["age", "income", "student", "credit"],

class_names=["no", "yes"],

filled=True,

rounded=True

)

print("决策树已保存为 buy_computer.dot")

#输出:

#测试集准确率: 1.0

#决策树已保存为 buy_computer.dot

把文件”buy_computer.dot“内容粘贴到"http://webgraphviz.com/"点击"generate Graph"决策树图

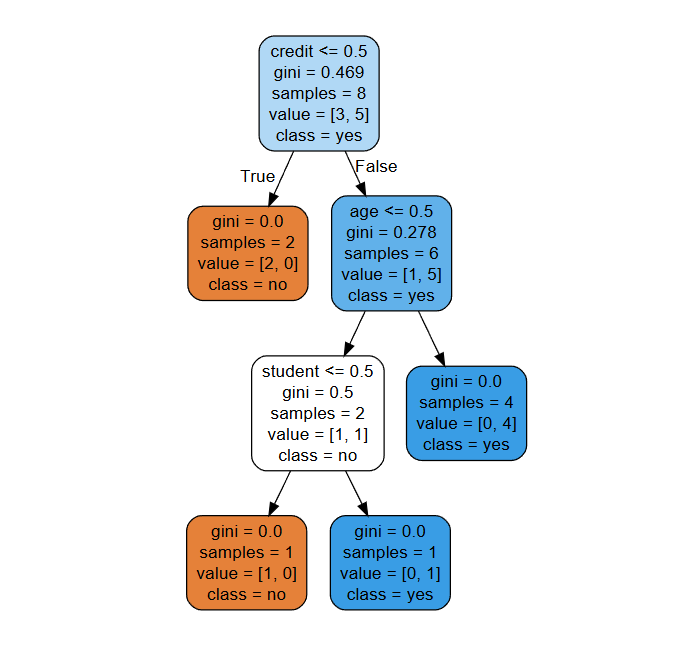

二、集成学习方法-随机森林

1、算法原理

机器学习中有一种大类叫集成学习(Ensemble Learning),集成学习的基本思想就是将多个分类器组合,从而实现一个预测效果更好的集成分类器。集成算法可以说从一方面验证了中国的一句老话:三个臭皮匠,赛过诸葛亮。集成算法大致可以分为:Bagging,Boosting 和 Stacking 三大类型。

(1)每次有放回地从训练集中取出 n 个训练样本,组成新的训练集;

(2)利用新的训练集,训练得到M个子模型;

(3)对于分类问题,采用投票的方法,得票最多子模型的分类类别为最终的类别;

什么是随机森林?

一句话:随机森林就是一群决策树投票做决定!

-

比如:要判断一个人是不是好人,让100个决策树(100个"小法官")各自判断,最后少数服从多数。

-

随机森林:

-

随机选数据:每棵树只看部分样本(比如100人里随机抽80人)。

-

随机选特征:每棵树只用部分特征(比如年龄、收入、职业中随机选2个)。

-

集体投票:综合所有树的意见,避免个别树的偏见。

-

核心原理

-

两个随机:

-

数据随机:每棵树训练时,随机抽取样本(有放回)。

-

比如:原始数据是[A,B,C,D],可能抽到[A,B,B,D](B被抽到两次)。

-

-

特征随机:每棵树分裂时,只随机用部分特征。

-

比如:年龄、工资、学历中,随机选"年龄+工资"来分裂。

-

-

-

最终结果:

-

分类问题:投票(哪类票数多就选谁)。

-

回归问题:取平均值(比如预测房价,所有树的预测取平均)。

-

2、SKlearn API

sklearn.ensemble.RandomForestClassifier

RandomForestClassifier 是 scikit-learn 提供的随机森林分类器实现,它通过构建多个决策树并进行集成来提高模型的准确性和鲁棒性。以下是该分类器的主要参数及其详细说明:

1. n_estimators(决策树的数量)

-

作用:指定森林中决策树的数量。

-

默认值:

100。 -

如何选择:

-

增加树的数量可以提高模型的稳定性,但计算成本也会增加。

-

通常选择

100~500,具体取决于数据集大小和计算资源。 -

可以通过交叉验证(如

GridSearchCV)调优。

-

2. criterion(分裂标准)

-

作用:决定决策树如何选择最优分裂特征。

-

可选值:

-

"gini"(默认):基尼不纯度(Gini impurity),计算更快。 -

"entropy":信息增益(Information gain),理论更严谨,但计算稍慢。

-

-

如何选择:

-

大多数情况下

"gini"足够,计算效率更高。 -

如果对模型解释性要求高,可以尝试

"entropy"。

-

3. max_depth(树的最大深度)

-

作用:限制每棵决策树的最大深度,防止过拟合。

-

默认值:

None(不限制,直到所有叶子节点纯或达到min_samples_split)。 -

如何选择:

-

如果数据量较大,可以适当增加(如

10~30)。 -

如果数据量较小,建议限制深度(如

3~10),避免过拟合。 -

可通过交叉验证调优。

-

4. min_samples_split(节点分裂的最小样本数)

-

作用:如果一个节点的样本数少于该值,则不再分裂。

-

默认值:

2(即每个节点至少需要 2 个样本才能分裂)。 -

如何选择:

-

增大该值可以防止过拟合(如设为

5或10)。 -

对于大数据集,可以保持默认或稍大一些。

-

5. min_samples_leaf(叶子节点的最小样本数)

-

作用:每个叶子节点至少需要的样本数。

-

默认值:

1。 -

如何选择:

-

增大该值可以防止过拟合(如

3或5)。 -

如果数据噪声较多,可以适当增加。

-

6.max_features(每次分裂考虑的最大特征数)

-

作用:控制每棵树分裂时的特征随机性。

-

可选值:

-

"auto"(默认):max_features = sqrt(n_features)(分类问题)或n_features(回归问题)。 -

"sqrt":等同于"auto"。 -

"log2":max_features = log2(n_features)。 -

整数或浮点数:直接指定特征数量或比例。

-

-

如何选择:

-

通常使用默认值即可。

-

如果特征非常多(如 >100),可以尝试

"log2"或更小的值。

-

7. bootstrap(是否使用自助采样)

-

作用:是否对样本进行有放回抽样(bootstrap sampling)。

-

默认值:

True(随机森林的标准做法)。 -

如果设为

False:-

每棵树使用全部样本(类似 Bagging,但特征仍随机)。

-

适用于小数据集,但可能降低模型的多样性。

-

8. random_state(随机种子)

-

作用:控制随机性,使结果可复现。

-

默认值:

None(每次运行结果可能不同)。 -

如何选择:

-

设为固定值(如

42)可以确保每次运行结果一致。

-

| 方法 | 作用 |

|---|---|

fit(X, y) |

训练模型。 |

predict(X) |

预测类别。 |

predict_proba(X) |

预测类别概率。 |

score(X, y) |

计算准确率。 |

示例:

(鸢尾花)

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split

# 加载数据

data = load_iris()

X, y = data.data, data.target

# 划分训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 初始化随机森林

model = RandomForestClassifier(

n_estimators=100,

criterion="gini",

max_depth=5,

min_samples_split=2,

random_state=42

)

# 训练

model.fit(X_train, y_train)

# 评估

print("测试集准确率:", model.score(X_test, y_test))

# 输出:

# 测试集准确率: 1.0更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)