Agent和Workflow,客户到底买哪个?

Agent 和 Workflow,不是谁更强,而是谁更能让人买单。本文结合我们在 Maybe AI 的实践方法论,给出一套把 Agent × Workflow 组合成“结果可控、体验自然”的工程框架:意图识别 → 计划生成 → 工具调用 → 结果交付 → 经验固化,并讨论 ToB/ToC 的购买动机与落地要点。

01|技术上,两者越来越像:边界正在收缩

-

Workflow(如 n8n、Make)在引入 LLM 节点后,具备了推理、记忆、工具调用等“Agent 化”能力;

-

Agent 在实际落地时,也需要结构化边界与策略收敛,否则可控性、SLA 与审计都会成问题。

工程侧差异:

-

Workflow:流程显式、规则约束强,利于监控、回放、幂等、回滚,适合稳定、高确定性任务。

-

Agent:探索能力强,擅长模糊目标、非结构化输入,适合低确定性、需要动态规划的环节。

结论:边界在场景里,而不在概念里。 技术栈不是二选一,而是分工协作。

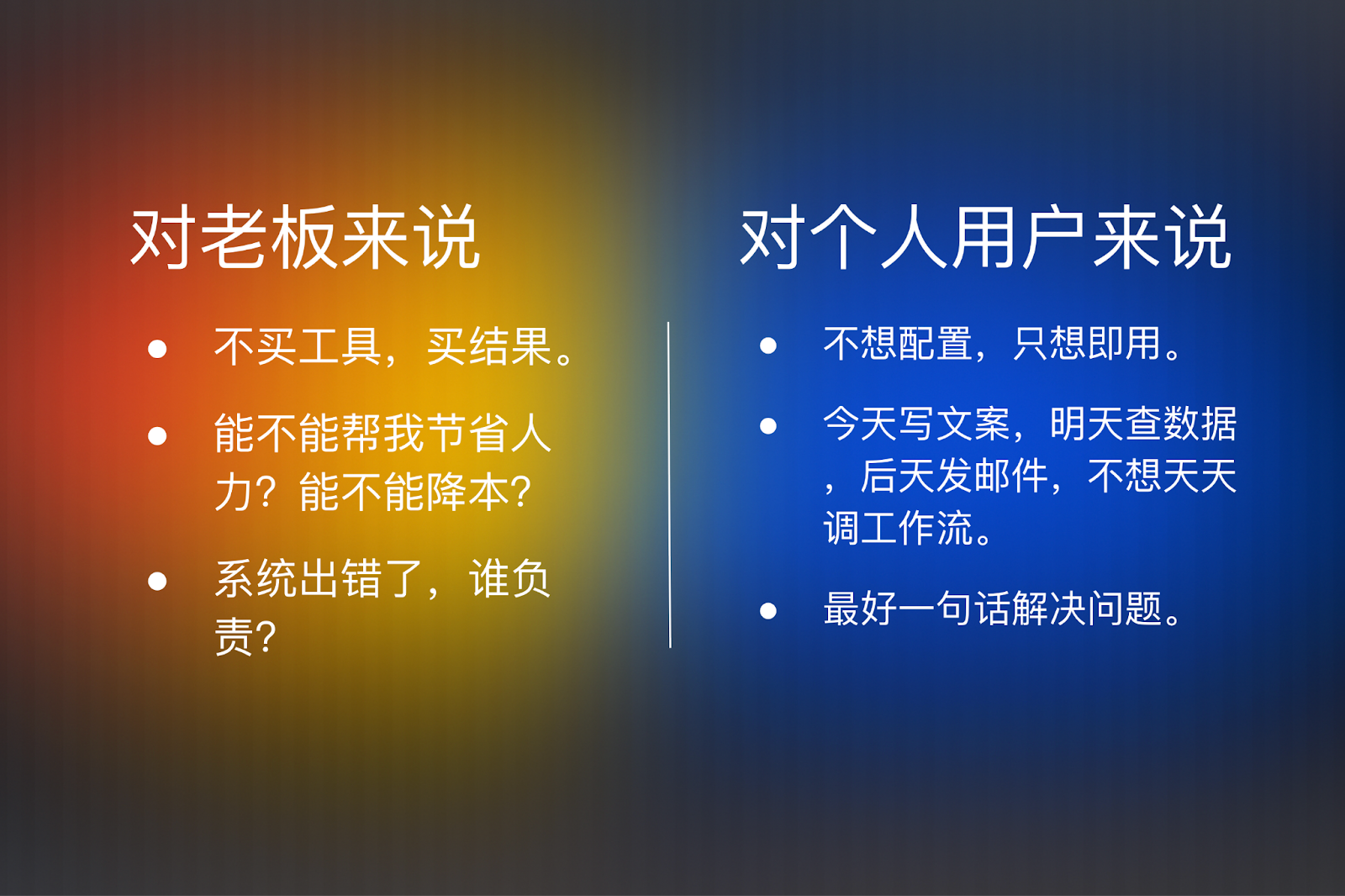

02|产品不是卖技术,是卖给人:谁掏钱、为何掏

ToB 决策因子

-

ROI(人力节省/错误减少/时延缩短)

-

可靠性(成功率、延迟、可回溯)

-

责任边界(谁对异常负责、如何审计)

ToC 决策因子

-

零门槛(上手即用、无需配置)

-

自然体验(自然语言入口、少决策)

-

“像未来”(感知到效率飞跃与新能力)

因此:Workflow 更像“企业的确定性引擎”,Agent 更像“用户的自然入口”。 让二者握手,才更接近“客户愿为之买单”的产品。

03|市场三层结构:工具 / 服务 / 终端

-

工具层:开发者用 n8n、Make、RPA、自研服务拼装系统。

-

服务层(KOC/小团队):拿工具做交付,为企业卖“结果”。

-

终端层(大众用户):要“开箱即用”,一句话搞定。

不同层对“好产品”的定义不同:工具层要可塑性,服务层要交付力,终端层要零门槛。

04|“撮合层”是最大机会点:让 Workflow 与 Agent 真正协同

关键不是路线之争,而是有没有一个中枢把两者撮合起来,既能保证结果可控,又能提供自然语言入口。

一套可落地的中枢框架(以 Maybe AI 的方法论为例):

-

意图识别:理解真实业务目标、约束、数据域与偏好。

-

计划生成:自动生成步骤、工具选择、参数推断与依赖。

-

工具调用:

-

规则/短路调用 或 企业既有 RPA → 处理高确定性链路;

-

Agent → 处理低确定性/探索环节,可动态重规划;

-

-

结果交付:输出可直接使用的报告/清单/写入动作,形成闭环;

-

经验固化(Workflow Solidification):将稳定路径参数化/版本化/可回滚,多方案可编排协作,系统越用越聪明。

05|不是路线之争,而是认知升级:先问“为什么掏钱”

与其争论 Agent vs Workflow 谁更先进,不如先回答两件事:

-

我的用户是谁?(工具层/服务层/终端层)

-

他为什么掏钱?(ToB 看 ROI/可靠性/责任边界;ToC 看体验/想象力/零门槛)

当你用 Workflow 收敛确定性、用 Agent 打开入口,再用固化机制把一次成功沉淀成可复用方案,你卖出的不再是“技术”,而是“被完成的结果”。

06|总结

Agent 和 Workflow 是工具;客户掏钱的理由,才是答案。

用 Workflow 保障可控与复用,用 Agent 打开自然入口,用固化机制把一次成功变资产,这才是“更能让人买单”的组合。

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)