【人工智能机器学习基础篇】——深入详解无监督学习之降维

无监督学习的定义与核心目标降维在无监督学习中的意义与应用场景降维技术的分类(线性与非线性方法)

无监督学习之降维代码实现

主成分分析(PCA)降维

PCA是一种常用的线性降维方法,通过正交变换将高维数据投影到低维空间。以下是使用sklearn实现PCA的代码示例:

from sklearn.decomposition import PCA

import numpy as np

# 生成随机数据

X = np.random.rand(100, 5) # 100个样本,5个特征

# 初始化PCA,设置降维后的维度为2

pca = PCA(n_components=2)

# 拟合数据并进行降维

X_pca = pca.fit_transform(X)

# 输出降维后的数据形状

print("降维后的数据形状:", X_pca.shape)

t-SNE降维

t-SNE是一种非线性降维方法,特别适合可视化高维数据。以下是t-SNE的实现代码:

from sklearn.manifold import TSNE

# 使用之前生成的X数据

tsne = TSNE(n_components=2, perplexity=30, random_state=42)

# 执行降维

X_tsne = tsne.fit_transform(X)

# 输出结果

print("t-SNE降维结果:", X_tsne.shape)

自编码器降维

自编码器是神经网络的一种,可用于非线性降维。以下是使用Keras实现的简单自编码器:

from keras.layers import Input, Dense

from keras.models import Model

# 定义编码器维度

encoding_dim = 2 # 降维到2维

# 输入层

input_img = Input(shape=(5,)) # 对应5个特征

# 编码层

encoded = Dense(encoding_dim, activation='relu')(input_img)

# 解码层

decoded = Dense(5, activation='sigmoid')(encoded)

# 构建自编码器模型

autoencoder = Model(input_img, decoded)

# 编译模型

autoencoder.compile(optimizer='adam', loss='mse')

# 训练模型

autoencoder.fit(X, X, epochs=50, batch_size=32)

# 提取编码器部分用于降维

encoder = Model(input_img, encoded)

X_encoded = encoder.predict(X)

print("自编码器降维结果:", X_encoded.shape)

局部线性嵌入(LLE)降维

LLE是另一种非线性降维方法,保持局部邻域关系。以下是实现代码:

from sklearn.manifold import LocallyLinearEmbedding

# 初始化LLE模型

lle = LocallyLinearEmbedding(n_components=2, n_neighbors=10)

# 执行降维

X_lle = lle.fit_transform(X)

# 输出结果

print("LLE降维结果:", X_lle.shape)

奇异值分解(SVD)降维

SVD是矩阵分解技术,可用于降维。以下是实现代码:

from sklearn.decomposition import TruncatedSVD

# 初始化SVD

svd = TruncatedSVD(n_components=2)

# 执行降维

X_svd = svd.fit_transform(X)

# 输出结果

print("SVD降维结果:", X_svd.shape)

以上代码示例涵盖了无监督学习中常用的几种降维方法,可以根据具体需求选择合适的方法。每种方法都有其特点和适用场景,PCA适合线性数据,t-SNE和LLE适合非线性数据,自编码器适合复杂的高维数据。

三、无监督学习与降维概述

- 无监督学习的定义与核心目标

- 降维在无监督学习中的意义与应用场景

- 降维技术的分类(线性与非线性方法)

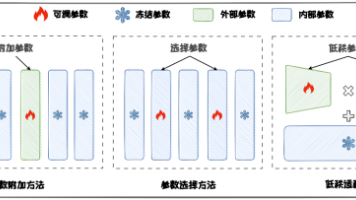

四、线性降维技术

- 主成分分析(PCA)

- 数学原理:协方差矩阵与特征值分解

- 步骤:标准化、计算主成分、投影降维

- 代码示例(Python+sklearn):

from sklearn.decomposition import PCA pca = PCA(n_components=2) X_reduced = pca.fit_transform(X)

- 线性判别分析(LDA)

- 与PCA的区别:监督性降维与类别可分性

- 核心公式:类内散度矩阵与类间散度矩阵

五、非线性降维技术

- t-SNE(t分布随机邻域嵌入)

- 原理:高维空间相似性转为低维概率分布

- 特点:适合可视化,但计算复杂度高

- UMAP(统一流形逼近与投影)

- 优势:保留全局结构,速度优于t-SNE

- 参数调优:

n_neighbors与min_dist

六、降维评估与挑战

- 评估指标:重构误差、方差解释率、可视化效果

- 常见问题:维度灾难、过拟合、非线性数据适应性

- 实际应用案例:图像压缩、基因序列分析

七、前沿进展与工具推荐

- 深度学习结合降维:自动编码器(Autoencoder)

- 开源工具对比:sklearn、TensorFlow、RAPIDS cuML

- 未来方向:可解释性降维与动态数据适应

以下是关于“人工智能机器学习基础篇——无监督学习之降维”的中文文献推荐及相关内容整理:

核心文献推荐

-

《机器学习》周志华著

- 第10章专门介绍降维与度量学习,涵盖主成分分析(PCA)、核化线性降维等经典方法,理论推导清晰,适合基础学习。

-

《统计学习方法》李航著

- 第16章讨论主成分分析(PCA)及奇异值分解(SVD)的数学原理,侧重统计视角的降维技术。

-

《无监督学习中的降维方法综述》(《计算机学报》,2018)

- 系统对比线性降维(如PCA、LDA)与非线降维(如t-SNE、LLE)的优缺点及应用场景。

经典降维方法详解

主成分分析(PCA)

- 通过正交变换将高维数据投影到低维子空间,保留最大方差方向。核心公式为特征值分解:

[ \Sigma = \frac{1}{n} X^T X = V \Lambda V^T ]

其中 $\Sigma$ 是协方差矩阵,$V$ 为特征向量矩阵。

t-SNE(t分布随机邻域嵌入)

- 适用于高维数据可视化,通过优化KL散度保留局部结构。关键步骤包括计算高维/低维空间的条件概率:

[ p_{j|i} = \frac{\exp(-|x_i - x_j|^2 / 2\sigma_i^2)}{\sum_{k \neq i} \exp(-|x_i - x_k|^2 / 2\sigma_i^2)} ]

应用场景与工具

- 图像处理:PCA用于人脸识别(Eigenfaces)。

- 文本挖掘:潜在语义分析(LSA)降低词向量维度。

- 工具实现:

from sklearn.decomposition import PCA pca = PCA(n_components=2) X_reduced = pca.fit_transform(X)

前沿研究方向

- 自编码器(Autoencoder)

- 通过神经网络学习低维表示,适用于非线性数据。

- 图嵌入降维

- 如GraphSAGE,处理社交网络等图结构数据。

如需更具体的文献或代码实现细节,可进一步说明需求方向。

无监督学习之降维详解

降维是无监督学习中的重要技术,旨在减少数据特征数量,同时保留关键信息。其核心目标是解决“维数灾难”,提升计算效率并揭示数据结构。

降维的核心概念

高维数据常包含冗余或噪声,降维通过线性或非线性方法将数据映射到低维空间。关键评估标准是信息保留程度,通常用方差解释率衡量。

- 维数灾难:随着维度增加,数据稀疏性导致距离计算失效,模型性能下降。

- 特征相关性:高维数据中许多特征可能高度相关,降维可消除冗余。

主成分分析(PCA)

PCA是最常用的线性降维方法,通过正交变换将数据投影到方差最大的方向。数学表达如下:

给定中心化数据矩阵 ( X ),协方差矩阵 ( C = \frac{1}{n} X^T X )。PCA求解 ( C ) 的特征值和特征向量:

[ C = V \Lambda V^T ]

其中 ( \Lambda ) 为特征值对角矩阵,( V ) 为特征向量矩阵。选择前 ( k ) 大特征值对应的特征向量构成投影矩阵 ( W ),降维结果为 ( Z = XW )。

代码示例(Python):

from sklearn.decomposition import PCA

pca = PCA(n_components=2)

X_reduced = pca.fit_transform(X)

print("解释方差比:", pca.explained_variance_ratio_)

t-SNE非线性降维

t-SNE(t-分布随机邻域嵌入)适合可视化高维数据,通过保留局部相似性将数据映射到2D或3D空间。其核心是优化KL散度:

[ KL(P||Q) = \sum_i \sum_j p_{ij} \log \frac{p_{ij}}{q_{ij}} ]

其中 ( p_{ij} ) 是高维空间相似度,( q_{ij} ) 是低维空间相似度。

代码示例:

from sklearn.manifold import TSNE

tsne = TSNE(n_components=2, perplexity=30)

X_embedded = tsne.fit_transform(X)

自编码器(AE)

自编码器通过神经网络实现非线性降维,包含编码器和解码器两部分。编码器将输入压缩为低维表示,解码器尝试重建原始输入。损失函数为:

[ \mathcal{L}(x, x') = |x - x'|^2 ]

代码框架:

from keras.layers import Input, Dense

from keras.models import Model

input_dim = X.shape[1]

encoding_dim = 2

input_layer = Input(shape=(input_dim,))

encoder = Dense(encoding_dim, activation='relu')(input_layer)

decoder = Dense(input_dim, activation='sigmoid')(encoder)

autoencoder = Model(inputs=input_layer, outputs=decoder)

autoencoder.compile(optimizer='adam', loss='mse')

autoencoder.fit(X, X, epochs=50)

降维技术对比

| 方法 | 类型 | 保留特性 | 计算复杂度 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| PCA | 线性 | 全局方差 | ( O(n^3) ) | 特征提取、去噪 |

| t-SNE | 非线性 | 局部结构 | ( O(n^2) ) | 数据可视化 |

| 自编码器 | 非线性 | 数据流形 | 依赖网络 | 复杂结构学习 |

实践建议

- 数据预处理:标准化数据(均值0,方差1)对PCA等线性方法至关重要

- 维度选择:通过碎石图观察特征值下降拐点,或设定累计方差阈值(如95%)

- 评估方法:对于聚类任务,可对比降维前后聚类性能;对于可视化,观察类别分离程度

降维技术选择需结合具体任务需求。线性方法计算高效适合初步探索,非线性方法能捕捉复杂结构但计算成本较高。实际应用中常组合多种方法,如先用PCA降维到中等维度再用t-SNE可视化。

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)