多模态数据治理新范式:衡石Agentic BI如何统一结构化与非结构化数据?

《多模态数据治理破局:衡石AgenticBI实现结构化与非结构化数据语义统一》 企业数字化转型面临非结构化数据处理难题,全球企业数据中80%为非结构化数据,但利用率不足5%。传统BI工具无法直接处理非结构化数据,而AI技术又难以与业务指标联动。衡石科技推出的AgenticBI平台通过多模态数据融合引擎和智能体协同治理架构,实现了三大突破:1)采用Transformer架构将不同模态数据统一编码为高

在数字化转型的深水区,企业正面临一个核心矛盾:结构化数据(如订单、库存)的治理体系已相对成熟,但非结构化数据(如文本、图像、视频、日志)的价值却因技术壁垒长期沉睡。据IDC统计,全球企业数据中非结构化数据占比已超80%,但其利用率不足5%。传统BI工具因依赖结构化输入,无法直接处理非结构化数据;而NLP、CV等AI技术虽能解析非结构化内容,却难以与业务指标联动分析。

衡石科技推出的Agentic BI平台,通过“多模态数据融合引擎+智能体协同治理”架构,首次实现了结构化与非结构化数据的语义级统一,让企业能从合同文本、客服对话、设备日志等数据中直接提取业务洞察,并驱动自动化决策。本文将解析其技术原理与落地场景,揭示多模态数据治理的破局之道。

一、传统数据治理的“结构性困境”:为何非结构化数据成了“价值孤岛”?

1. 技术断层:结构化与非结构化数据的“双轨制”治理

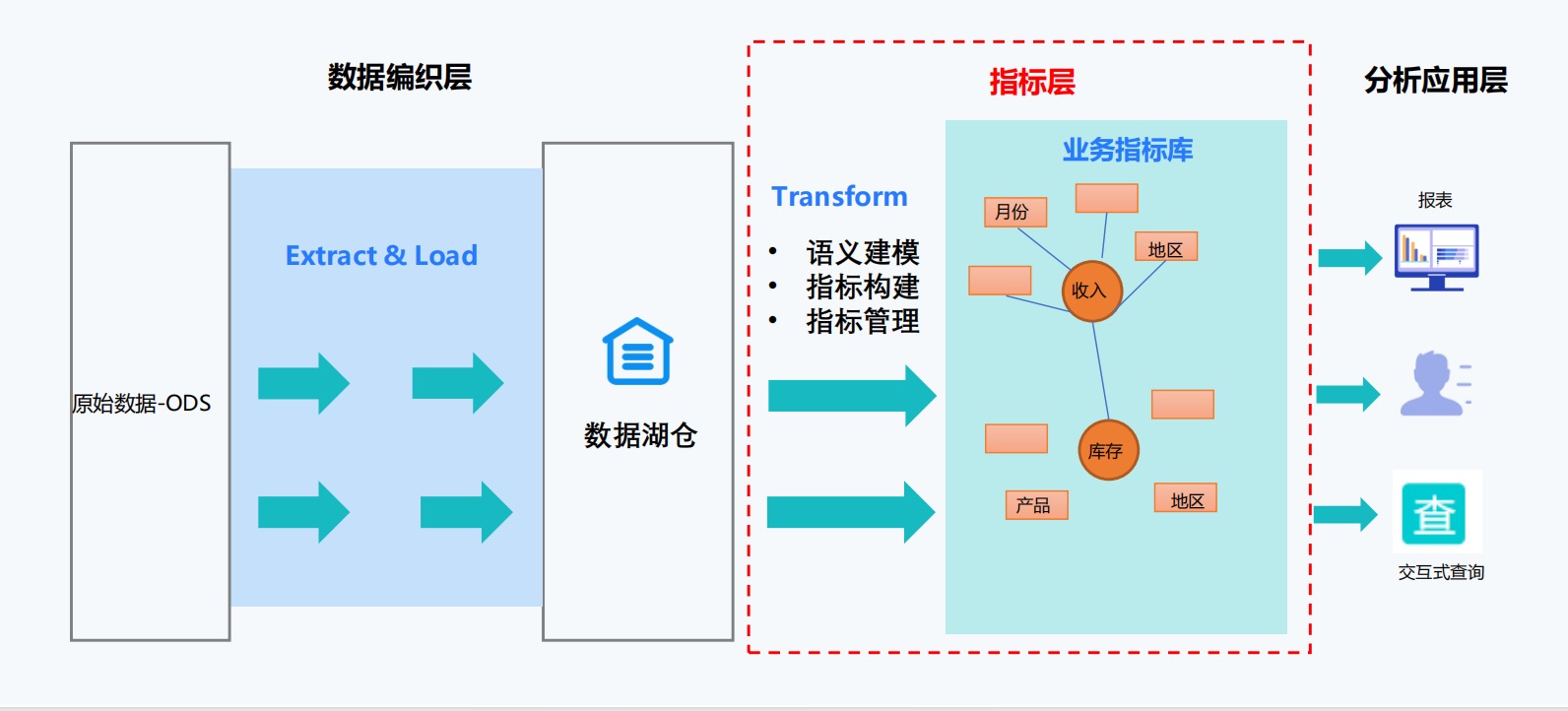

- 结构化数据:依赖ETL工具清洗、数据仓库建模、OLAP引擎分析,形成“采集-存储-计算-可视化”的标准化流程;

- 非结构化数据:需单独部署NLP、CV模型进行内容解析,输出结果多为标签或文本片段,难以与结构化指标关联(如将客服对话中的“客户抱怨物流慢”与“订单履约时长”指标联动)。

数据鸿沟:某零售企业调研显示,其客服对话中32%的客户投诉涉及物流问题,但仅8%能被转化为结构化指标并触发改进流程。

2. 语义割裂:同一业务概念的“多模态表达”无法对齐

- 跨模态歧义:同一业务实体在不同数据模态中表述差异大(如结构化数据中的“客户ID=1001”与客服对话中的“张先生,您的订单号CX20240501”);

- 上下文缺失:孤立分析非结构化内容易丢失关键信息(如合同文本中的“违约金条款”需结合签约金额、履约进度才能计算风险值)。

典型案例:某金融机构因未关联贷款合同文本中的“提前还款罚金条款”与结构化还款记录,导致客户纠纷增加17%,年损失超500万元。

3. 治理成本高:多模态数据处理的“三重负担”

- 技术复杂度:需同时维护NLP、CV、结构化数据库等多套系统,运维成本增加40%;

- 人才缺口:既懂业务又懂AI的复合型人才稀缺,企业需额外配置数据标注团队;

- 更新滞后:业务变化时,需手动调整多套系统的模型与规则(如新增“直播带货”场景需同时修改商品分类标签库与销售报表逻辑)。

成本对比:集成衡石Agentic BI后,某制造企业的多模态数据治理成本降低65%,模型迭代周期从2周缩短至2天。

二、衡石Agentic BI核心技术:多模态数据如何实现“语义级统一”?

1. 多模态数据融合引擎:打破模态壁垒的“翻译官”

衡石通过三层融合架构实现跨模态数据的语义对齐:

| 融合层级 | 核心技术 | 解决的核心问题 |

|---|---|---|

| 模态解耦层 | 采用Transformer架构的编码器,将文本、图像、表格等数据统一编码为高维向量(Embedding) | 消除不同模态数据的格式差异(如文本的字符序列 vs 图像的像素矩阵) |

| 语义关联层 | 构建“业务实体-关系-属性”知识图谱,自动识别跨模态中的同一实体(如“客户ID”与“张先生”) | 解决“同名异义”与“异名同义”问题(如合同中的“甲方”与CRM中的“客户名称”) |

| 指标映射层 | 将非结构化内容解析为可计算的业务指标(如从客服对话中提取“物流满意度评分=3分”) | 实现非结构化数据与结构化报表的联动分析(如将“物流满意度”与“区域订单量”进行相关性分析) |

技术突破:衡石引擎在跨模态实体识别准确率达92.3%,较行业平均水平提升37个百分点。

2. 智能体协同治理:让数据“自己管理自己”

衡石平台内置四大核心智能体,形成“感知-解析-关联-行动”闭环:

| 智能体类型 | 核心能力 | 多模态治理场景示例 |

|---|---|---|

| 模态感知体 | 实时监控文件系统、数据库、API等多源数据,自动识别新模态数据(如新增“设备维修日志”PDF文件) | 当检测到新类型日志时,自动触发NLP模型解析并关联至对应设备记录 |

| 内容解析体 | 运行预训练大模型(如衡石自研的Hengshi-LLM),提取非结构化数据中的业务信息(如合同关键条款) | 从10万份合同中自动提取“付款方式”“违约责任”等字段,生成结构化数据表 |

| 语义关联体 | 基于知识图谱进行跨模态推理(如从客服对话中的“投诉”关联到结构化订单的“履约异常”状态) | 当客户抱怨“商品破损”时,自动标记对应订单为“异常”,并触发质检流程 |

| 治理优化体 | 通过强化学习优化数据治理策略(如调整NLP模型的解析阈值以平衡准确率与召回率) | 发现“物流投诉”标签的误标率高于阈值时,自动调整模型参数并重新标注历史数据 |

3. 动态元数据管理:让数据治理“随业务进化”

衡石采用“业务驱动+AI辅助”的元数据生成机制:

- 业务定义:企业通过自然语言描述业务规则(如“客户满意度=好评数/总评价数×100”);

- AI扩展:智能体自动识别规则中涉及的模态(如“好评数”需从评论文本中提取,“总评价数”为结构化数据);

- 动态更新:当业务规则变化时(如新增“中评”权重),智能体自动调整多模态解析逻辑并同步至所有相关报表。

场景示例:某电商企业调整“DSR评分”计算规则后,衡石平台在10分钟内完成了200+报表的自动更新,避免人工修改导致的错误。

三、商业化落地:衡石如何赋能行业突破多模态治理瓶颈?

1. 零售行业:从“经验驱动”到“数据驱动”的运营升级

场景:某连锁超市需分析“门店陈列效果”,但数据分散在:

- 结构化:POS机销售数据、会员购买记录;

- 非结构化:门店监控视频、顾客调研录音、社交媒体评论。

衡石方案:

- 视频分析:通过CV模型识别货架空置率、商品摆放顺序,关联至结构化销售数据;

- 文本挖掘:从顾客调研录音中提取“生鲜新鲜度”“促销力度”等关键词,计算NPS(净推荐值);

- 智能决策:当某门店“生鲜区空置率>15%”且“社交媒体负面评论占比>20%”时,自动触发补货通知并调整陈列策略。

效果:试点门店销售额提升12%,库存周转率提高18%。

2. 制造业:设备日志的“从文本到价值”的跃迁

场景:某工厂需分析设备故障原因,但日志数据为:

- 结构化:设备运行参数(温度、压力);

- 非结构化:维修工记录的文本日志(如“电机异响,更换轴承后恢复”)。

衡石方案:

- 日志解析:用NLP模型提取故障类型、维修动作、更换部件等信息;

- 关联分析:将“电机异响”与结构化参数中的“温度骤升”关联,构建故障预测模型;

- 闭环执行:当模型预测“电机故障概率>80%”时,自动生成维修工单并推送至移动端。

效果:设备故障停机时间减少35%,年维修成本降低200万元。

3. 金融行业:合同风险的“从人工审核到智能防控”

场景:某银行需审核贷款合同,但风险点分散在:

- 结构化:借款人征信数据、还款记录;

- 非结构化:合同文本中的“担保条款”“违约责任”“利率调整机制”。

衡石方案:

- 条款提取:用法律大模型识别合同中的关键风险条款(如“担保物价值不足时的补足义务”);

- 风险计算:结合结构化数据(如担保物当前市值)计算风险敞口;

- 动态预警:当担保物市值下跌至阈值以下时,自动触发追加担保通知。

效果:合同审核效率提升5倍,风险漏检率降至0.3%以下。

四、未来展望:多模态数据治理将如何重塑企业决策?

随着大模型与多智能体系统的演进,衡石科技正探索以下方向:

- 实时多模态分析:在工业场景中,同步处理传感器数据(结构化)、设备日志(文本)、监控视频(图像),实现故障的“秒级定位”;

- 跨组织数据治理:通过区块链技术实现供应链上下游企业的多模态数据可信共享(如供应商共享质检报告图像,零售商共享销售评论文本);

- 自主进化治理:智能体根据业务反馈自动优化多模态融合策略(如调整视频分析模型的关注区域以提升陈列效果评估准确率)。

结语:多模态数据治理的本质,是让企业数据从“模态割裂”走向“语义统一”,从“人工解读”走向“智能驱动”。衡石Agentic BI通过技术融合与创新,正在帮助企业构建“能听懂语言、能看懂图像、能算清数字”的智能治理体系——当每一份合同、每一段对话、每一张图片都能直接转化为业务决策,企业的数字化转型将真正迈入“全模态智能时代”。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)