机器视觉质检数据融合PLM:产品缺陷根因分析新范式

机器视觉质检数据与PLM系统的深度融合,代表了质量管理的未来发展方向。这种新范式不仅解决了传统质量检测"只知其然,不知其所以然"的痛点,更重要的是实现了质量控制从事后检测向事前预防、从局部优化向全局优化的根本转变。随着人工智能、大数据、数字孪生等技术的快速发展,这一新模式将变得更加智能和高效。企业应该积极拥抱这一变革,从战略高度规划质量数据的融合与应用,构建数据驱动的质量管理体系,从而在日益激烈的

引言

在制造业的质量控制领域,一个长期存在的痛点困扰着众多企业:机器视觉系统能够高效地检测出产品缺陷,但却难以回答"为什么会产生这些缺陷"。传统方法下,质检数据孤立存在,与产品设计、生产工艺等环节脱节,导致缺陷分析只能停留在表面现象,无法触及根本原因。

某汽车零部件制造企业的案例揭示了这一困境:该企业投入巨资引进了先进的机器视觉检测系统,缺陷检出率达到99.2%,但缺陷重复发生率仍高达45%。工程师们需要花费平均37小时才能追溯到一个缺陷的根本原因,严重影响了生产效率和产品质量提升。

机器视觉质检数据与PLM(产品生命周期管理)系统的深度融合,为解决这一难题提供了全新的解决方案。通过将实时质检数据与产品全生命周期数据关联分析,企业不仅能够发现缺陷,更能快速定位缺陷根源,实现从"治标"到"治本"的转变。实践表明,采用这一新范式后,缺陷根因分析时间可缩短85%,缺陷重复发生率降低70%以上。

基础概念解析

机器视觉质检技术

机器视觉质检是通过摄像机捕获产品图像,利用计算机算法进行分析和判断的自动化检测技术。其主要优势包括:

- 高速检测:每分钟可检测数百甚至数千个产品

- 高精度:检测精度可达微米级

- 客观一致:避免人工检测的主观性和疲劳问题

- 数据丰富:不仅判断合格与否,还能记录详细的缺陷特征数据

PLM系统核心价值

PLM(Product Lifecycle Management)系统是管理产品从概念、设计、制造、服务到报废全过程信息的平台。其核心功能包括:

- 产品数据管理:集中管理所有与产品相关的数据

- 流程协同:支持跨部门、跨企业的协作

- 变更管理:控制产品设计和技术变更

- 质量追溯:记录和追踪产品质量问题

数据融合的创新价值

将机器视觉质检数据融入PLM系统,实现了两个维度的融合:

- 纵向融合:实时生产质检数据与产品设计数据的关联

- 横向融合:多工序、多环节质检数据的关联分析

这种融合创造了"1+1>2"的价值,使质量控制从末端检测向全过程预防转变。

技术实现框架

数据采集与标准化层

机器视觉数据采集

- 图像数据:高分辨率缺陷图像采集

- 特征数据:缺陷位置、尺寸、形状、颜色等量化特征

- 过程数据:检测时间、设备状态、环境参数等

PLM数据集成

- 设计数据:CAD模型、公差要求、材料规格

- 工艺数据:加工参数、设备参数、工艺路线

- 质量数据:历史缺陷记录、改进措施、标准规范

数据标准化处理

建立统一的数据标准和质量规范,确保多源数据的可比性和可分析性:

- 数据格式标准化:统一数据格式和接口标准

- 坐标系统一:建立设计、制造、检测统一坐标系

- 时间同步:确保各系统时间戳一致性

数据分析与建模层

缺陷特征提取与分析

采用深度学习算法从视觉图像中提取缺陷特征:

def extract_defect_features(image):

# 使用卷积神经网络提取缺陷特征

features = cnn_model.extract_features(image)

# 计算缺陷几何特征

geometric_features = calculate_geometric_features(image)

# 提取纹理特征

texture_features = calculate_texture_features(image)

return combine_features(features, geometric_features, texture_features)多源数据关联分析

建立缺陷数据与PLM数据的关联模型:

- 设计关联分析:缺陷特征与设计参数的关联性

- 工艺关联分析:缺陷发生与工艺参数的相关性

- 时间序列分析:缺陷随时间变化的规律性

根因分析算法

采用多种机器学习算法进行根因分析:

- 关联规则挖掘:发现缺陷与影响因素之间的关联规则

- 决策树分析:构建缺陷根因判断决策树

- 聚类分析:对缺陷模式进行聚类,识别共性原因

应用服务层

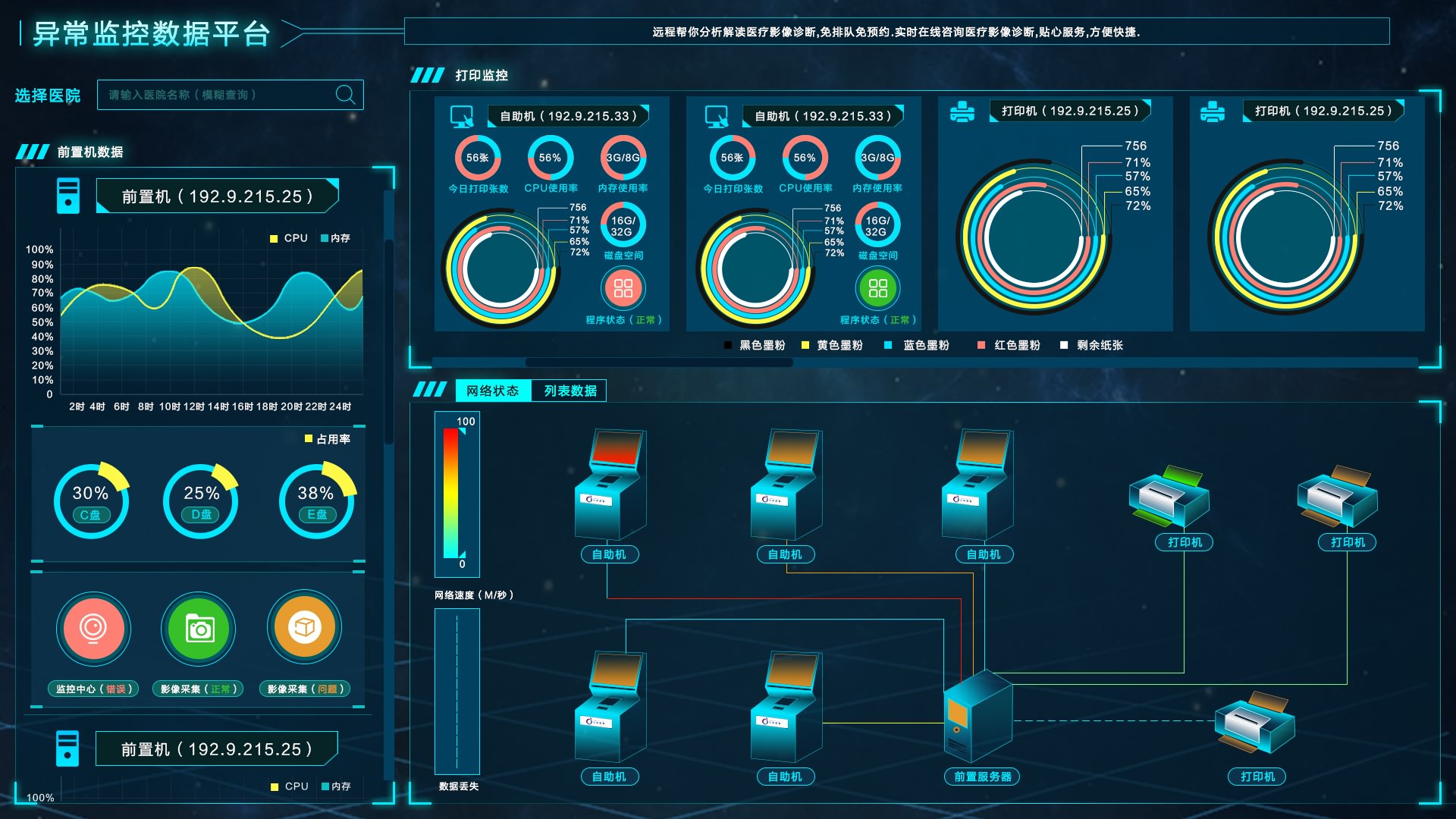

实时监控与预警

- 缺陷模式识别:实时识别异常缺陷模式

- 早期预警:在缺陷大量发生前发出预警

- 趋势分析:预测缺陷发展趋势

根因追溯与定位

- 多维追溯:从缺陷特征反向追溯设计、工艺参数

- 影响分析:分析缺陷对产品性能的影响

- 责任定位:明确缺陷产生的责任环节

改进决策支持

- 改进建议生成:基于历史数据提供改进建议

- 效果预测:预测改进措施的效果

- 知识积累:将分析结果转化为企业知识

实践案例:电子连接器制造质量提升

项目背景

某电子连接器制造企业面临以下挑战:

- 缺陷种类多样:共识别出12类主要缺陷

- 根因复杂:缺陷原因涉及设计、材料、工艺多个方面

- 分析效率低:平均需要72小时分析一个新型缺陷

- 重复发生率高:类似缺陷重复发生率达60%

实施方案

1. 数据集成平台建设

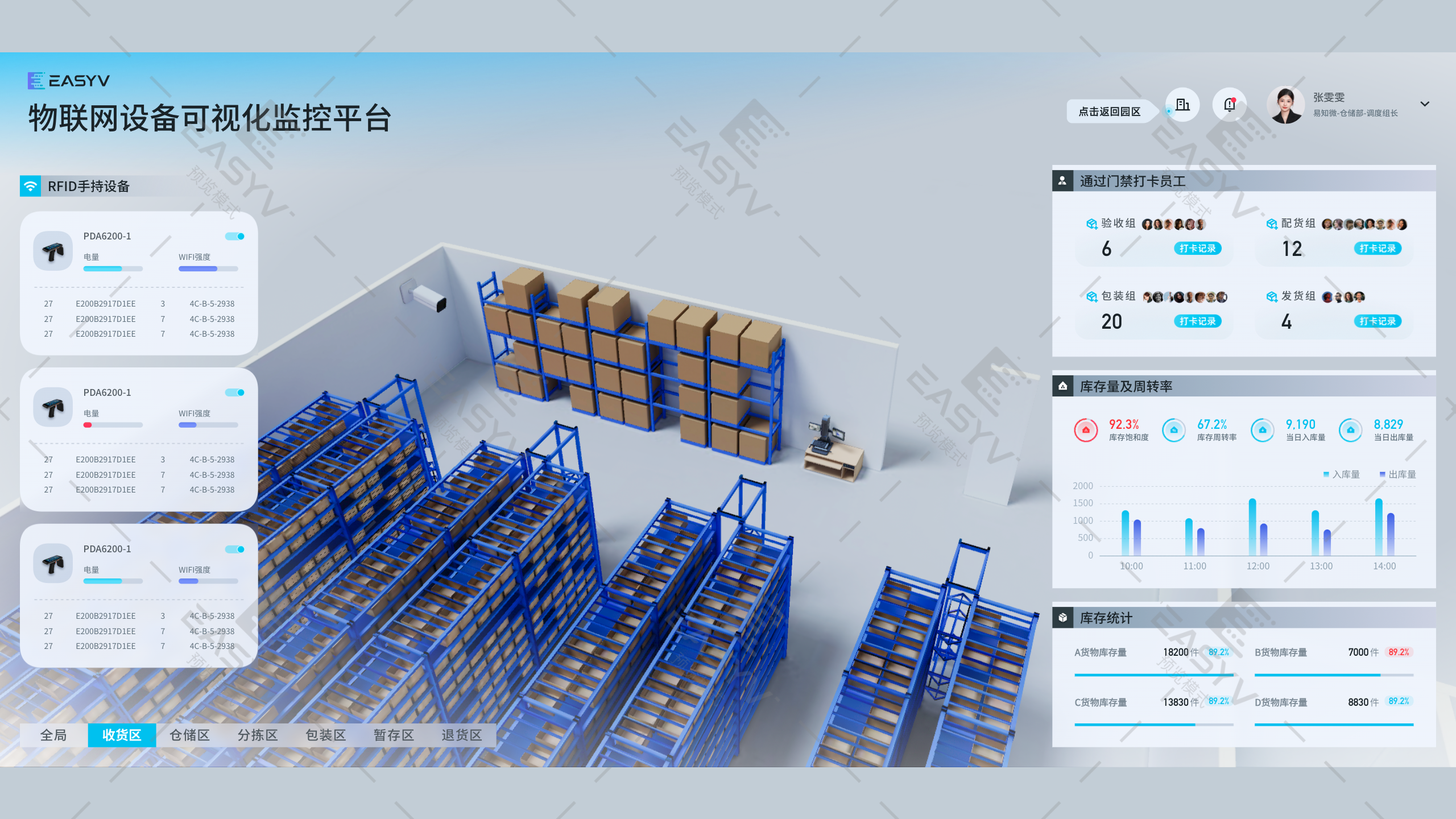

- 视觉数据采集:在8个关键工序部署视觉检测设备

- PLM系统扩展:增强PLM系统对生产过程数据的管理能力

- 数据融合平台:开发专门的数据融合分析平台

2. 分析模型开发

- 缺陷特征库建立:建立包含2,300+缺陷特征的数据库

- 关联规则挖掘:发现设计参数与缺陷的关联规则127条

- 根因分析模型:开发基于机器学习的根因分析模型

3. 应用系统部署

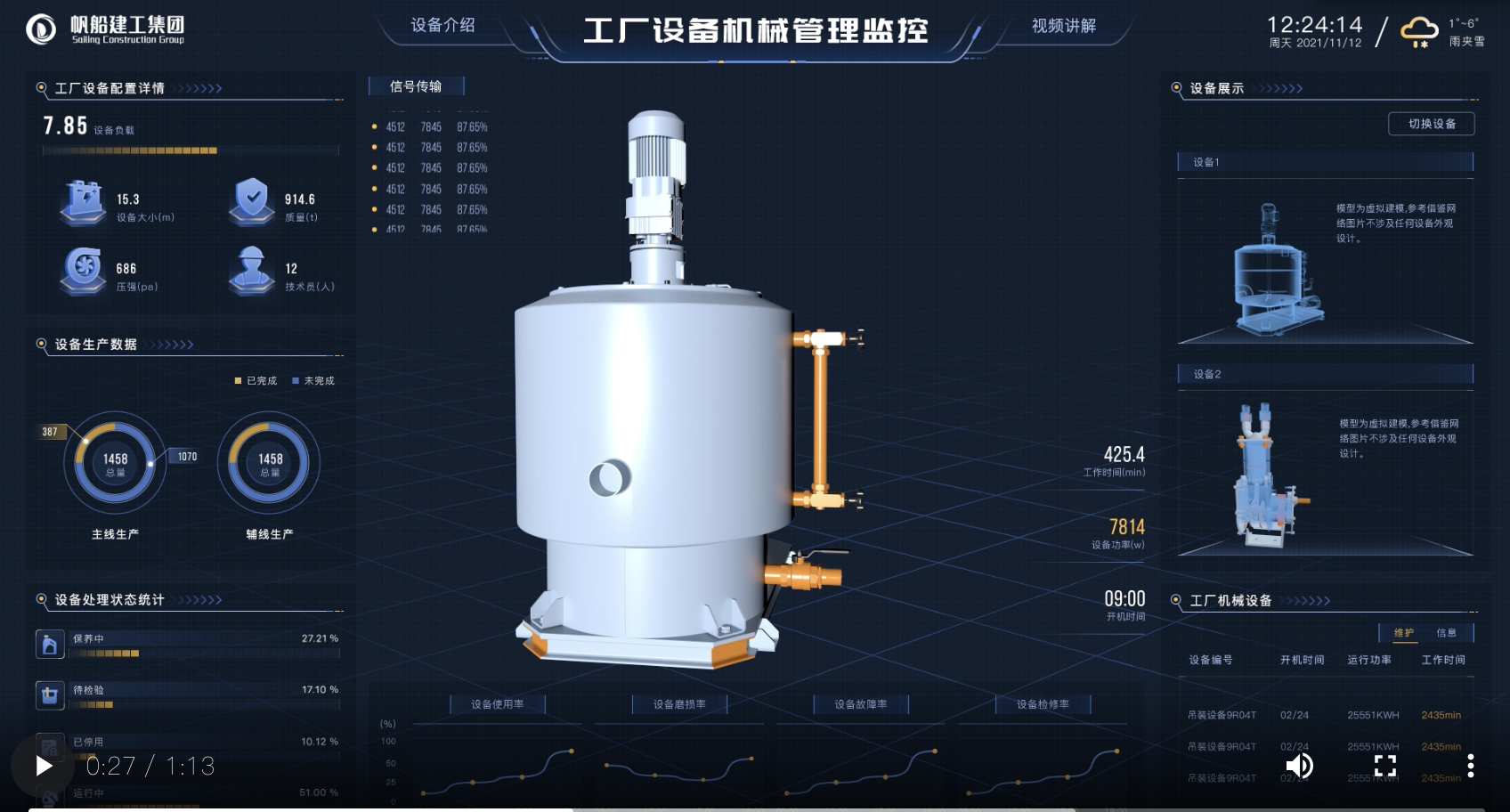

- 实时监控看板:部署车间级实时质量监控看板

- 移动端应用:开发质量工程师移动端分析工具

- 知识管理系统:建立缺陷分析知识库和专家系统

实施效果

质量指标提升

- 缺陷率降低:总体缺陷率从3.2%降低至0.8%

- 分析时间缩短:根因分析时间从72小时缩短至4小时

- 重复发生率:缺陷重复发生率从60%降低至15%

经济效益

- 质量成本降低:年质量成本减少380万元

- 生产效率提升:生产线效率提高22%

- 客户投诉减少:客户投诉率下降73%

知识积累

- 缺陷知识库:积累缺陷案例1,200+个

- 专家规则库:形成专家规则350+条

- 改进方案库:积累有效改进方案85个

关键技术挑战与解决方案

挑战一:数据质量与一致性

问题:多源数据质量参差不齐,格式不一致

解决方案:

- 建立数据质量评估和清洗机制

- 制定统一的数据标准和接口规范

- 实施数据质量持续改进流程

挑战二:算法模型准确性

问题:复杂缺陷的根因分析准确率低

解决方案:

- 采用多模型融合提高分析准确性

- 引入领域知识指导算法优化

- 建立持续学习的模型优化机制

挑战三:系统集成复杂性

问题:现有系统异构,集成难度大

解决方案:

- 采用微服务架构降低系统耦合度

- 使用中间件技术解决系统兼容性问题

- 制定分阶段实施策略,降低风险

挑战四:人才培养与组织适配

问题:缺乏复合型人才,组织流程不匹配

解决方案:

- 开展跨领域培训,培养复合型人才

- 优化质量管理流程,适应数据驱动模式

- 建立跨部门的质量改进团队

实施路径建议

阶段一:基础建设(1-3个月)

- 需求分析:明确业务需求和技术要求

- 技术选型:选择合适的技术平台和工具

- 数据准备:完成数据采集和标准化工作

阶段二:试点实施(3-6个月)

- 选择试点:选择典型产品和生产线开展试点

- 系统开发:开发核心分析和应用功能

- 验证优化:验证系统效果,持续优化改进

阶段三:推广扩展(6-12个月)

- 经验总结:总结试点经验,形成最佳实践

- 规模推广:逐步推广到更多产品和生产线

- 体系建设:建立完善的管理体系和技术标准

阶段四:持续优化(长期)

- 技术更新:持续引入新技术和方法

- 流程优化:不断优化质量管理流程

- 知识积累:持续积累和完善质量知识库

未来发展趋势

人工智能深度应用

- 自学习系统:系统能够自主学习和优化分析模型

- 智能诊断:基于深度学习的智能缺陷诊断

- 自主决策:系统能够自主提出改进建议

数字孪生融合

- 虚拟验证:在数字孪生体中验证改进措施

- 实时映射:实现物理世界与数字世界的实时映射

- 预测预警:基于数字孪生的质量预测和预警

云端协同模式

- 云平台分析:利用云平台进行大数据分析

- 边缘计算:在边缘设备进行实时分析和处理

- 协同学习:多工厂、多企业协同学习和优化

标准化与生态建设

- 标准制定:制定数据、接口、分析等相关标准

- 开放生态:建设开放的合作生态

- 知识共享:促进行业知识共享和交流

结语

机器视觉质检数据与PLM系统的深度融合,代表了质量管理的未来发展方向。这种新范式不仅解决了传统质量检测"只知其然,不知其所以然"的痛点,更重要的是实现了质量控制从事后检测向事前预防、从局部优化向全局优化的根本转变。

随着人工智能、大数据、数字孪生等技术的快速发展,这一新模式将变得更加智能和高效。企业应该积极拥抱这一变革,从战略高度规划质量数据的融合与应用,构建数据驱动的质量管理体系,从而在日益激烈的市场竞争中获得质量优势。

正如某制造企业质量总监所说:"过去我们是在黑暗中寻找缺陷的原因,现在有了数据融合分析,我们就像是有了手电筒和地图,不仅能够看清问题,更能找到最短的解决路径。"这种转变不仅提升了质量效率,更重塑了企业的质量文化,使质量管理真正成为企业核心竞争力的重要组成部分。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)