大模型企业部署的挑战与解决方案_03

大模型部署是指将预训练语言模型从研发环境迁移到生产环境,并实现稳定、高效、安全运行的全过程。按部署位置分类本地部署:模型部署在企业自有数据中心优势:数据完全控制,低延迟劣势:前期投入大,维护成本高适用场景:金融、医疗等数据敏感行业云端部署:使用AWS、Azure、阿里云等公有云服务优势:按需付费,无需硬件维护劣势:数据隐私风险,网络延迟适用场景:初创企业,非核心业务混合部署:核心模型本地部署,辅助

引言

随着生成式人工智能技术的飞速发展,大语言模型(LLM)已从实验室走向产业应用,成为企业数字化转型的关键驱动力。据Gartner预测,到2025年,40%的企业将在核心业务流程中部署大模型,较2023年增长10倍1。然而,企业在实际部署大模型过程中面临着技术复杂性、成本控制、安全合规、组织变革等多重挑战。麦肯锡研究显示,78%的企业大模型项目在试点阶段停滞,仅22%成功实现规模化应用2。

本文系统剖析大模型企业部署的全生命周期挑战,从技术选型、架构设计、成本优化到组织变革,提供端到端的解决方案与最佳实践。通过分析制造业、金融服务业、医疗健康等不同行业的实施案例,总结出可复用的部署框架和风险 mitigation 策略。针对企业最关心的性能优化、成本控制和安全合规问题,本文提供了基于Kubernetes和Docker的容器化部署方案,以及量化压缩、模型蒸馏等实用技术,帮助企业以最低成本实现大模型价值最大化。

对于企业CTO、技术决策者和AI落地团队,本文将提供宝贵的实战指南,助力企业跨越技术鸿沟,成功实现大模型从概念验证到规模化应用的转型,最终获得竞争优势和业务增长。

目录

概念解析

大模型部署定义与分类

大模型部署是指将预训练语言模型从研发环境迁移到生产环境,并实现稳定、高效、安全运行的全过程。根据部署方式和规模,可分为以下类型:

-

按部署位置分类

- 本地部署:模型部署在企业自有数据中心

- 优势:数据完全控制,低延迟

- 劣势:前期投入大,维护成本高

- 适用场景:金融、医疗等数据敏感行业

- 云端部署:使用AWS、Azure、阿里云等公有云服务

- 优势:按需付费,无需硬件维护

- 劣势:数据隐私风险,网络延迟

- 适用场景:初创企业,非核心业务

- 混合部署:核心模型本地部署,辅助功能云端部署

- 优势:平衡隐私与成本

- 劣势:架构复杂,集成难度高

- 适用场景:大型企业,多业务线

- 边缘部署:模型部署在边缘设备(如工厂服务器、IoT设备)

- 优势:低延迟,离线运行

- 劣势:硬件资源有限

- 适用场景:智能制造、自动驾驶

- 本地部署:模型部署在企业自有数据中心

-

按服务方式分类

- API服务:通过RESTful API提供模型服务

- 技术特点:无状态,水平扩展

- 典型工具:FastAPI, Flask, TensorFlow Serving

- 适用场景:第三方服务,多团队共享

- 嵌入式部署:模型集成到应用程序中

- 技术特点:低依赖,高性能

- 典型工具:ONNX Runtime, TensorFlow Lite

- 适用场景:客户端应用,边缘设备

- 批处理部署:离线处理大量数据

- 技术特点:高吞吐量,异步处理

- 典型工具:Apache Airflow, Kubeflow

- 适用场景:数据分析,内容生成

- API服务:通过RESTful API提供模型服务

-

按模型规模分类

- 全量部署:完整部署大模型所有参数

- 优势:性能最优

- 劣势:资源消耗大

- 适用场景:关键业务,高性能需求

- 轻量化部署:部署压缩后的模型(量化、剪枝)

- 优势:资源需求低

- 劣势:性能略有损失

- 适用场景:资源受限环境

- 分布式部署:模型参数分布在多个设备

- 优势:可部署超大规模模型

- 劣势:通信开销大,延迟高

- 适用场景:千亿级参数模型

- 全量部署:完整部署大模型所有参数

企业部署成熟度模型

大模型企业部署成熟度可分为五个阶段:

| 成熟度阶段 | 特征描述 | 技术能力 | 业务价值 | 典型挑战 |

|---|---|---|---|---|

| 探索期 | 概念验证,小范围试点 | 基础模型调用,简单API集成 | 单一场景效率提升 | 技术选型,资源评估 |

| 实验期 | 多场景测试,初步集成 | 模型微调,基础部署架构 | 特定流程优化 | 数据质量,模型性能 |

| 应用期 | 核心业务部署,规模化试点 | 定制化模型,容器化部署 | 部门级效率提升 | 系统集成,性能优化 |

| 优化期 | 全流程整合,持续优化 | 混合部署,自动伸缩,监控体系 | 跨部门协同价值 | 成本控制,标准化 |

| 创新期 | 业务模式创新,生态构建 | 多模态融合,自主模型研发 | 商业模式转型 | 组织变革,生态合作 |

关键成功因素

企业大模型部署成功的核心要素包括:

-

清晰的业务目标

- 明确的ROI预期和衡量指标

- 与核心业务流程深度融合

- 解决实际业务痛点而非技术驱动

-

强大的技术基础

- 云原生技术栈和容器化能力

- 完善的数据治理和MLOps体系

- 跨学科技术团队(AI、DevOps、领域专家)

-

有效的变革管理

- 高管支持和资源承诺

- 员工培训和技能提升

- 渐进式实施和快速迭代

-

全面的风险管理

- 数据安全和隐私保护措施

- 合规性框架和审计机制

- 模型鲁棒性和故障恢复能力

现状分析

企业大模型部署现状

根据最新行业研究,企业大模型部署呈现以下趋势:

-

行业渗透差异

- 金融服务业:部署率最高(42%),主要应用于风险评估、客户服务3

- 高科技行业:部署速度最快(38%),聚焦产品研发、代码生成

- 医疗健康:谨慎推进(15%),重点在医学影像、药物研发

- 制造业:试点阶段(22%),集中在预测性维护、质量检测

- 零售行业:快速增长(35%),应用于个性化推荐、供应链优化

-

部署规模分布

- 小型试点(<5个场景):占比63%,主要是概念验证

- 中等规模(5-20个场景):占比29%,部门级应用

- 大规模部署(>20个场景):仅占8%,企业级全面应用

-

技术路径选择

- 基于开源模型微调:占比58%,成本可控,定制化强

- 商业API调用:占比32%,快速部署,维护简单

- 自主研发模型:占比10%,技术门槛高,投资大

-

投资回报周期

- 短期回报(<6个月):客服自动化、内容生成等场景

- 中期回报(6-18个月):研发辅助、流程优化等场景

- 长期回报(>18个月):产品创新、商业模式转型

主要供应商格局

企业大模型部署相关的主要供应商可分为几类:

-

云服务提供商

- AWS:Amazon Bedrock, SageMaker

- Microsoft Azure:Azure OpenAI Service, Azure ML

- 阿里云:通义千问API, Machine Learning Platform

- Google Cloud:Vertex AI, PaLM API

- 优势:集成度高,运维简单

- 劣势:成本高,定制化受限

-

开源技术提供商

- Hugging Face:Transformers, Inference Endpoints

- Meta:LLaMA系列,AI Infra工具链

- Databricks:MLflow, Lakehouse AI

- 优势:灵活性高,成本可控

- 劣势:需要专业技术团队

-

专业AI部署服务商

- Cohere:企业级LLM部署平台

- Anthropic:Claude API和企业部署方案

- AI21 Labs:Jurassic系列和部署工具

- 优势:专业支持,优化的部署方案

- 劣势:锁定效应,成本较高

-

基础设施提供商

- NVIDIA:GPU硬件和AI软件栈

- AMD:AI加速芯片和优化软件

- Intel:Xeon CPU和Habana加速器

- 优势:性能优化,硬件加速

- 劣势:前期投入大

典型应用场景

不同行业的企业大模型部署呈现差异化特点:

-

金融服务

- 风险评估:信用评分、欺诈检测

- 客户服务:智能客服、个性化推荐

- 合规审计:文档审查、监管报告生成

- 技术特点:高安全性,低延迟,可解释性

- 典型案例:摩根大通COIN平台,自动处理商业贷款文档,效率提升90%

-

制造业

- 研发设计:产品设计优化、材料选择

- 生产优化:预测性维护、质量检测

- 供应链管理:需求预测、异常检测

- 技术特点:边缘部署,实时处理,低功耗

- 典型案例:西门子能源使用大模型优化燃气轮机设计,研发周期缩短30%

-

医疗健康

- 医学影像:病灶检测、诊断辅助

- 药物研发:分子设计、临床试验分析

- 患者服务:个性化治疗方案、健康管理

- 技术特点:高准确性,隐私保护,合规性

- 典型案例:梅奥诊所使用大模型辅助放射科诊断,准确率提升15%

-

零售电商

- 商品推荐:个性化推荐、需求预测

- 供应链优化:库存管理、物流规划

- 客户服务:智能客服、虚拟导购

- 技术特点:高并发处理,实时响应

- 典型案例:亚马逊使用大模型优化供应链,库存周转率提升20%

核心挑战

技术挑战

-

性能与效率平衡

- 计算资源需求:

- 大型模型(如GPT-4、LLaMA 2)需要数十GB显存

- 实时推理要求高GPU算力,成本高昂

- 峰值负载处理需要弹性扩展能力

- 延迟问题:

- 复杂查询响应时间长(>1秒)

- 长文本处理延迟更高

- 批量处理吞吐量受限

- 优化困境:

- 模型压缩导致精度损失

- 分布式部署增加通信开销

- 硬件加速依赖特定供应商

- 量化数据:大模型推理平均延迟是传统ML模型的5-10倍,算力成本高30-50倍4

- 计算资源需求:

-

系统集成复杂性

- 现有系统整合:

- 与 legacy 系统集成困难

- API兼容性和版本控制问题

- 数据格式和访问方式差异

- 开发流程整合:

- MLOps与DevOps流程融合

- 模型版本管理和部署自动化

- 测试和监控体系构建

- 跨部门协作:

- 数据孤岛和访问限制

- 技术标准不统一

- 优先级和资源竞争

- 实施案例:某全球银行大模型部署项目中,系统集成工作占总工作量的65%,远超预期2

- 现有系统整合:

-

模型管理与维护

- 版本控制:

- 模型迭代快速,版本管理复杂

- 不同场景需要不同模型版本

- 回滚机制和A/B测试需求

- 持续优化:

- 数据漂移和概念漂移监测

- 模型性能衰减应对

- 增量训练和微调策略

- 监控告警:

- 性能指标实时监控

- 异常行为检测

- 自动告警和恢复机制

- 行业基准:领先企业平均每2-3个月更新一次生产环境模型,维护成本占总AI预算的35-40%5

- 版本控制:

成本挑战

-

基础设施投资

- 硬件成本:

- GPU服务器:单台A100服务器成本约10万美元

- 存储系统:高性能存储和备份方案

- 网络设备:低延迟高带宽网络基础设施

- 软件许可:

- 商业模型许可费用

- 开发和部署工具订阅

- 技术支持服务费用

- 投资规模:中型企业初始投资通常在50-200万美元,大型企业可达数千万美元6

- 硬件成本:

-

运营成本

- 能源消耗:

- GPU密集型工作负载功耗高

- 冷却系统额外能耗

- 24/7运行模式持续消耗

- 人力资源:

- AI专家和数据科学家高薪成本

- DevOps和系统管理员

- 持续培训和技能更新

- 维护费用:

- 硬件维护和更换

- 软件更新和升级

- 第三方服务和支持

- 量化数据:大型语言模型的年度运营成本约为初始硬件投资的20-30%4

- 能源消耗:

-

投资回报不确定性

- 价值量化困难:

- 间接效益难以量化(如员工效率提升)

- 长期价值与短期成本不匹配

- 跨部门价值难以归属

- 实施风险:

- 项目延期和范围蔓延

- 技术选型错误导致返工

- 用户采纳率低导致投资浪费

- 竞争压力:

- 技术快速迭代导致投资贬值

- 竞争对手投入加大

- 行业标准变化

- 调研结果:63%的企业难以量化大模型投资回报,41%的项目超出预算50%以上2

- 价值量化困难:

安全与合规挑战

-

数据安全风险

- 数据泄露:

- 训练数据和推理数据保护

- API访问安全和身份验证

- 模型参数保护和知识产权

- 注入攻击:

- 提示词注入(Prompt Injection)

- 数据投毒(Data Poisoning)

- 模型窃取(Model Stealing)

- 隐私问题:

- 训练数据中的个人敏感信息

- 推理过程中的信息泄露

- 模型记忆和数据提取

- 安全事件:2023年报告的AI安全事件增长217%,其中数据泄露占比最高(43%)7

- 数据泄露:

-

合规性要求

- 数据保护法规:

- GDPR(欧盟)

- CCPA/CPRA(加州)

- 个人信息保护法(中国)

- 行业特定法规:

- 金融:PCI DSS, GLBA

- 医疗:HIPAA, HITECH

- 能源:NERC CIP

- 模型透明度要求:

- 可解释性和决策依据

- 偏见检测和缓解

- 审计跟踪和问责机制

- 合规成本:金融服务企业合规相关支出占AI总预算的25-35%3

- 数据保护法规:

-

伦理与社会影响

- 算法偏见:

- 训练数据中的历史偏见

- 不同群体间的不公平结果

- 代表性不足问题

- 责任认定:

- AI决策的法律责任归属

- 错误输出的赔偿机制

- 透明度和可追溯性要求

- 就业影响:

- 工作岗位替代风险

- 技能转型需求

- 人机协作新模式

- 企业应对:78%的大型企业已建立AI伦理委员会或指导原则8

- 算法偏见:

解决方案与最佳实践

技术架构优化

-

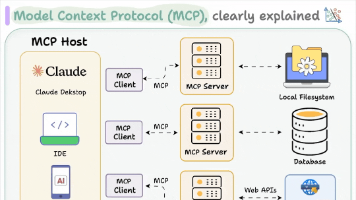

混合部署架构

- 架构设计:

- 核心组件本地部署,确保数据安全

- 非核心功能使用云服务,降低成本

- 边缘节点处理实时任务,减少延迟

- 实施策略:

- 基于业务价值和数据敏感性分层

- 建立统一API网关和服务注册中心

- 实现跨环境数据同步和一致性

- 技术组件:

- API网关:Kong, APISIX

- 服务网格:Istio, Linkerd

- 数据同步:Debezium, Kafka

- 案例效果:某零售企业采用混合架构后,IT成本降低32%,同时满足数据本地化合规要求9

- 架构设计:

-

性能优化策略

- 模型优化:

- 量化:INT8/FP16量化,模型体积减少75%

- 剪枝:移除冗余参数,提升推理速度

- 知识蒸馏:训练小型模型模仿大模型行为

- 推理加速:

- 批处理优化:动态批处理和连续批处理

- 推理引擎:TensorRT, ONNX Runtime优化

- 缓存机制:频繁查询结果缓存

- 硬件加速:

- GPU共享:vGPU技术提高利用率

- 专用芯片:TPU, FPGA加速特定操作

- 异构计算:CPU+GPU协同处理

- 性能提升:综合优化后,推理延迟降低70-80%,吞吐量提升3-5倍10

- 模型优化:

-

弹性伸缩系统

- 架构设计:

- 基于Kubernetes的容器编排

- 自动扩缩容和负载均衡

- 资源动态调度和优先级管理

- 实现策略:

- 基于CPU/GPU利用率的水平扩展

- 基于请求队列长度的预测性扩展

- 非关键任务降级和资源限制

- 技术组件:

- 容器编排:Kubernetes

- 自动扩缩:KEDA, Horizontal Pod Autoscaler

- 资源管理:NVIDIA GPU Operator

- 实施效果:某金融科技公司实现90%资源利用率,同时处理流量波动10倍的场景

- 架构设计:

成本控制方法

-

基础设施优化

- 资源共享:

- 多租户隔离:命名空间和资源配额

- 分时复用:白天推理,夜间训练

- 混合工作负载:批处理与实时服务混合调度

- 云资源优化:

- Spot实例:利用闲置资源,成本降低70%

- 预留实例:长期需求预留容量,节省30-40%

- 自动扩缩:根据实际需求调整资源

- 能效提升:

- 硬件选择:高能效比GPU和服务器

- 电源管理:动态功率调整

- 冷却优化:高效散热设计

- 成本节约:某科技公司通过资源优化,年度基础设施成本降低45%11

- 资源共享:

-

精打细算的模型策略

- 模型选择:

- 需求匹配:选择满足需求的最小模型

- 领域适配:使用领域专用模型而非通用模型

- 渐进式采用:从API调用开始,逐步过渡到本地部署

- 定制化训练:

- 增量微调:基于基础模型微调,降低计算成本

- 提示工程:通过提示设计而非微调实现定制化

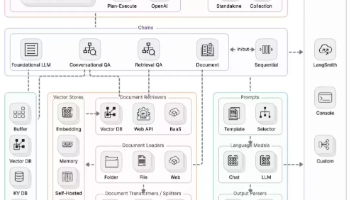

- RAG技术:检索增强生成,减少模型知识更新需求

- 成本对比:

部署方式 初始成本 月度成本 性能 适用场景 API调用 低 中高 高 小流量,短期需求 开源模型本地部署 高 中 中高 大流量,长期需求 领域微调模型 中 低 中 特定场景,资源有限 - 决策框架:建立TCO计算器,综合考虑3年总成本和业务价值

- 模型选择:

-

投资回报最大化

- 优先级管理:

- 影响矩阵:基于ROI和实施难度排序

- 快速胜利:识别3-6个月可实现的高价值场景

- 战略布局:长期价值场景分阶段实施

- 价值量化:

- 直接效益:成本节约、收入增长

- 间接效益:风险降低、合规成本减少

- 战略价值:创新能力、竞争优势

- 持续优化:

- A/B测试:比较不同模型和配置效果

- 反馈循环:用户反馈驱动改进

- 价值追踪:定期审计和调整

- 案例数据:某企业通过严格的优先级管理,大模型项目ROI提升2.3倍2

- 优先级管理:

安全合规框架

-

数据安全架构

- 数据生命周期保护:

- 数据分类分级和标签管理

- 全生命周期加密(传输、存储、使用)

- 数据访问控制和审计跟踪

- 隐私增强技术:

- 联邦学习:数据不出本地的模型训练

- 差分隐私:添加噪声保护个体信息

- 安全多方计算:分布式数据协同分析

- 技术实现:

- 加密:TLS 1.3, AES-256

- 访问控制:RBAC, ABAC

- 审计日志:ELK Stack, Splunk

- 合规认证:实现GDPR, ISO 27001, SOC 2等合规要求

- 数据生命周期保护:

-

模型安全防护

- 安全开发生命周期:

- 安全设计:威胁建模和风险评估

- 安全编码:安全最佳实践和代码审查

- 安全测试:渗透测试和红队评估

- 对抗性防御:

- 输入验证和清理:防止提示注入

- 输出过滤:检测和阻止有害内容

- 异常检测:监控异常推理模式

- 模型保护:

- 水印技术:嵌入不可见标识

- 模型加密:防止未授权使用

- 推理限制:防止过度查询和模型窃取

- 行业标准:遵循NIST AI风险管理框架和OWASP Top 10 for LLM12

- 安全开发生命周期:

-

合规治理体系

- 政策与流程:

- AI治理委员会和跨部门协作

- 明确的责任分工和决策流程

- 定期合规审查和风险评估

- 文档与审计:

- 模型卡片:透明披露模型信息

- 影响评估:DPIA, AI Impact Assessment

- 审计跟踪:完整记录模型生命周期

- 工具支持:

- 模型监控:Evidently AI, WhyLabs

- 合规管理:OneTrust, TrustArc

- 文档管理:Confluence, SharePoint

- 实施案例:某全球银行建立AI治理框架后,合规相关事件减少68%,审计准备时间缩短75%13

- 政策与流程:

代码演示

以下是一个基于Docker和Kubernetes的企业级大模型部署方案,包含模型量化、容器化、服务编排和监控告警等完整流程:

# 1. 模型量化与优化脚本

import torch

from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer, BitsAndBytesConfig

import json

import os

# 配置

MODEL_NAME = "meta-llama/Llama-2-7b-chat-hf"

OUTPUT_DIR = "./optimized_model"

QUANTIZATION = True

QUANTIZATION_TYPE = "4bit"

MAX_SEQ_LENGTH = 2048

# 加载量化配置

def load_quantization_config(quant_type):

if quant_type == "4bit":

return BitsAndBytesConfig(

load_in_4bit=True,

bnb_4bit_use_double_quant=True,

bnb_4bit_quant_type="nf4",

bnb_4bit_compute_dtype=torch.bfloat16

)

elif quant_type == "8bit":

return BitsAndBytesConfig(

load_in_8bit=True,

bnb_8bit_use_double_quant=True,

bnb_8bit_compute_dtype=torch.bfloat16

)

return None

# 加载并优化模型

def optimize_model(model_name, output_dir, quantize=True, quant_type="4bit"):

# 创建输出目录

os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)

# 加载tokenizer

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)

tokenizer.pad_token = tokenizer.eos_token

tokenizer.save_pretrained(output_dir)

# 加载量化配置

quantization_config = load_quantization_config(quant_type) if quantize else None

# 加载模型

model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(

model_name,

quantization_config=quantization_config,

device_map="auto",

torch_dtype=torch.bfloat16 if quantize else torch.float32,

trust_remote_code=True

)

# 保存优化后的模型

model.save_pretrained(output_dir)

# 生成配置文件

config = {

"model_name": model_name,

"quantized": quantize,

"quantization_type": quant_type if quantize else None,

"max_seq_length": MAX_SEQ_LENGTH,

"optimization_date": str(torch.datetime.datetime.now())

}

with open(os.path.join(output_dir, "optimization_config.json"), "w") as f:

json.dump(config, f, indent=2)

print(f"模型优化完成,保存至 {output_dir}")

print(f"量化配置: {quant_type if quantize else '未量化'}")

print(f"模型大小: {calculate_model_size(output_dir)} MB")

return model, tokenizer

# 计算模型大小

def calculate_model_size(directory):

total_size = 0

for dirpath, _, filenames in os.walk(directory):

for f in filenames:

fp = os.path.join(dirpath, f)

total_size += os.path.getsize(fp)

return total_size // (1024 * 1024) # MB

# 主函数

if __name__ == "__main__":

model, tokenizer = optimize_model(

model_name=MODEL_NAME,

output_dir=OUTPUT_DIR,

quantize=QUANTIZATION,

quant_type=QUANTIZATION_TYPE

)

# 2. Dockerfile 用于容器化部署

'''

FROM nvidia/cuda:12.1.1-cudnn8-runtime-ubuntu22.04

# 设置工作目录

WORKDIR /app

# 安装依赖

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \

python3 \

python3-pip \

python3-dev \

&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# 升级pip

RUN python3 -m pip install --upgrade pip

# 设置Python环境

ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1

ENV PYTHONUNBUFFERED=1

# 安装Python依赖

COPY requirements.txt .

RUN pip3 install --no-cache-dir -r requirements.txt

# 复制模型和代码

COPY optimized_model /app/model

COPY app /app/app

# 暴露端口

EXPOSE 8000

# 健康检查

HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=10s --start-period=60s --retries=3 \

CMD curl -f http://localhost:8000/health || exit 1

# 启动命令

CMD ["gunicorn", "app.main:app", "-w", "4", "-k", "uvicorn.workers.UvicornWorker", "-b", "0.0.0.0:8000"]

'''

# 3. Kubernetes部署配置 (deployment.yaml)

'''

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

name: llm-deployment

namespace: ai-services

spec:

replicas: 2

selector:

matchLabels:

app: llm-service

template:

metadata:

labels:

app: llm-service

spec:

containers:

- name: llm-container

image: enterprise-llm:v1.0.0

resources:

limits:

nvidia.com/gpu: 1 # 请求1个GPU

cpu: "4"

memory: "16Gi"

requests:

nvidia.com/gpu: 1

cpu: "2"

memory: "8Gi"

ports:

- containerPort: 8000

env:

- name: MODEL_PATH

value: /app/model

- name: MAX_CONCURRENT_REQUESTS

value: "10"

- name: BATCH_SIZE

value: "4"

livenessProbe:

httpGet:

path: /health

port: 8000

initialDelaySeconds: 60

periodSeconds: 30

readinessProbe:

httpGet:

path: /ready

port: 8000

initialDelaySeconds: 30

periodSeconds: 10

volumeMounts:

- name: cache-volume

mountPath: /app/cache

volumes:

- name: cache-volume

emptyDir: {}

---

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

name: llm-service

namespace: ai-services

spec:

selector:

app: llm-service

ports:

- port: 80

targetPort: 8000

type: ClusterIP

---

apiVersion: autoscaling/v2

kind: HorizontalPodAutoscaler

metadata:

name: llm-hpa

namespace: ai-services

spec:

scaleTargetRef:

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

name: llm-deployment

minReplicas: 2

maxReplicas: 10

metrics:

- type: Resource

resource:

name: gpu

target:

type: Utilization

averageUtilization: 70

- type: Resource

resource:

name: cpu

target:

type: Utilization

averageUtilization: 80

'''

# 4. 性能监控与自动扩缩容配置

import time

import json

import requests

from kubernetes import client, config

import prometheus_api_client

from prometheus_api_client.utils import parse_datetime

from prometheus_api_client import PrometheusConnect

# 配置Prometheus连接

prometheus = PrometheusConnect(url="http://prometheus-server:80", disable_ssl=True)

# 配置Kubernetes客户端

config.load_incluster_config()

autoscaling_api = client.AutoscalingV2Api()

# 监控指标查询

def get_gpu_utilization(namespace="ai-services", pod_prefix="llm-deployment"):

query = f"sum(rate(nvidia_gpu_utilization{{namespace='{namespace}', pod=~'{pod_prefix}.*'}}[5m])) / sum(kube_pod_container_resource_limits{{resource='nvidia.com/gpu', namespace='{namespace}', pod=~'{pod_prefix}.*'}}) * 100"

result = prometheus.custom_query(query=query)

if result and result[0]['value']:

return float(result[0]['value'][1])

return 0

# 获取当前副本数

def get_current_replicas(deployment_name="llm-deployment", namespace="ai-services"):

try:

deployment = autoscaling_api.read_namespaced_horizontal_pod_autoscaler(

name=f"{deployment_name}-hpa",

namespace=namespace

)

return deployment.status.current_replicas

except Exception as e:

print(f"获取副本数失败: {e}")

return None

# 调整副本数

def adjust_replicas(new_replicas, deployment_name="llm-deployment", namespace="ai-services"):

try:

hpa = autoscaling_api.read_namespaced_horizontal_pod_autoscaler(

name=f"{deployment_name}-hpa",

namespace=namespace

)

hpa.spec.min_replicas = min(new_replicas, hpa.spec.min_replicas or new_replicas)

hpa.spec.max_replicas = max(new_replicas * 2, hpa.spec.max_replicas or new_replicas * 2)

autoscaling_api.patch_namespaced_horizontal_pod_autoscaler(

name=f"{deployment_name}-hpa",

namespace=namespace,

body=hpa

)

print(f"调整副本数至: {new_replicas}")

return True

except Exception as e:

print(f"调整副本数失败: {e}")

return False

# 智能扩缩容逻辑

def smart_scaling():

gpu_util = get_gpu_utilization()

current_replicas = get_current_replicas()

print(f"当前GPU利用率: {gpu_util}%, 当前副本数: {current_replicas}")

if current_replicas is None:

return

# 基于GPU利用率调整

if gpu_util > 80 and current_replicas < 10:

# 利用率过高,增加副本

new_replicas = min(current_replicas + 1, 10)

adjust_replicas(new_replicas)

elif gpu_util < 40 and current_replicas > 2:

# 利用率过低,减少副本

new_replicas = max(current_replicas - 1, 2)

adjust_replicas(new_replicas)

# 主监控循环

if __name__ == "__main__":

while True:

smart_scaling()

time.sleep(300) # 每5分钟检查一次

成本效益分析

投资成本明细

企业部署大模型的典型成本构成如下:

-

初始投资

- 硬件设备:

- GPU服务器:4台NVIDIA A100服务器,约40万美元

- 存储系统:高速NVMe存储,约5万美元

- 网络设备:100Gbps网络交换机,约3万美元

- 合计:约48万美元

- 软件许可:

- 企业级模型许可:2年约20万美元

- 开发工具和平台:约5万美元/年

- 技术支持服务:约10万美元/年

- 合计(首年):35万美元

- 实施服务:

- 咨询服务:约15万美元

- 定制开发:约25万美元

- 系统集成:约20万美元

- 合计:60万美元

- 初始总投资:约143万美元

- 硬件设备:

-

年度运营成本

- 基础设施运营:

- 电力消耗:约4.8万美元/年

- 硬件维护:约3万美元/年

- 数据中心空间:约2万美元/年

- 合计:约9.8万美元/年

- 人力资源:

- AI工程师(2人):约30万美元/年

- DevOps工程师(1人):约15万美元/年

- 领域专家(1人):约20万美元/年

- 合计:约65万美元/年

- 软件订阅:

- 模型更新和维护:约10万美元/年

- 工具和平台订阅:约5万美元/年

- 安全服务:约8万美元/年

- 合计:约23万美元/年

- 年度总成本:约97.8万美元

- 基础设施运营:

收益分析

-

直接成本节约

- 人力成本节约:

- 内容生成自动化:减少文案人员3人,约节省15万美元/年

- 客服自动化:替代50%人工客服,节省约40万美元/年

- 文档处理自动化:减少数据录入人员2人,节省10万美元/年

- 合计:约65万美元/年

- 运营效率提升:

- 研发周期缩短:产品开发周期缩短30%,节省成本约30万美元/年

- 供应链优化:库存成本降低20%,节省约25万美元/年

- 流程优化:减少返工和错误,节省约15万美元/年

- 合计:约70万美元/年

- 直接成本节约总计:约135万美元/年

- 人力成本节约:

-

收入增长

- 新业务机会:

- AI驱动服务:新增收入约50万美元/年

- 产品创新:新产品线收入约100万美元/年

- 客户体验提升:客户留存率提升10%,增加收入约80万美元/年

- 合计:约230万美元/年

- 市场竞争力提升:

- 响应速度提升:客户满意度提升25%,增加订单约50万美元/年

- 个性化服务:客单价提升15%,增加收入约75万美元/年

- 合计:约125万美元/年

- 收入增长总计:约355万美元/年

- 新业务机会:

-

投资回报计算

- 年度净收益:

- 总收益:直接成本节约(135万)+ 收入增长(355万)= 490万美元/年

- 年度成本:97.8万美元

- 年度净收益:约392.2万美元

- 投资回报率:

- ROI = (年度净收益 / 初始投资) × 100% = (392.2 / 143) × 100% ≈ 274%

- 投资回收期:

- 回收期 = 初始投资 / 月度净收益 = 143万 / (392.2万/12) ≈ 4.4个月

- 3年累计净收益:392.2万 × 3 - 143万 = 约1033.6万美元

- 年度净收益:

长期战略价值

-

能力建设

- 建立企业AI能力中心,培养内部人才

- 形成模型开发、部署、优化的完整能力

- 积累行业特定知识和模型资产

-

竞争优势

- 提升产品和服务差异化

- 加快创新速度,抢占市场先机

- 建立技术壁垒,阻止竞争对手模仿

-

组织变革

- 推动数据驱动决策文化

- 促进跨部门协作和知识共享

- 提升员工数字技能和创新能力

未来趋势

技术发展方向

-

模型小型化与专用化

- 技术突破:

- 领域专用小模型:针对特定行业优化的轻量级模型

- 混合专家模型:MoE架构实现效率与性能平衡

- 持续预训练:模型持续学习新领域知识

- 商业影响:

- 部署成本降低50-70%

- 边缘设备部署成为可能

- 行业定制化解决方案增多

- 时间线:2-3年内成为主流部署模式

- 技术突破:

-

推理优化技术

- 硬件创新:

- 专用AI芯片:TPU, FPGA, ASIC等专用加速器

- 内存优化:高带宽内存和近内存计算

- 异构计算:CPU+GPU+专用芯片协同

- 软件创新:

- 编译优化:针对特定硬件的深度优化

- 动态推理:根据输入调整模型规模

- 神经架构搜索:自动优化模型结构

- 性能目标:推理延迟再降低10倍,能效比提升100倍

- 硬件创新:

-

分布式部署架构

- 技术趋势:

- 去中心化部署:模型参数分布在多个节点

- 联邦推理:保护隐私的分布式推理

- 边缘云协同:云端训练+边缘推理

- 应用场景:

- 跨组织协作AI:多方数据安全共享

- 实时边缘AI:低延迟本地响应

- 全球分布式推理:就近服务降低延迟

- 实施挑战:网络带宽、同步机制、一致性保证

- 技术趋势:

企业应用演进

-

全栈AI集成

- 纵向整合:从前端交互到后端决策全流程AI赋能

- 横向扩展:跨部门AI应用协同和数据共享

- 深度融合:AI成为业务流程不可分割的一部分

- 成熟标志:AI不再是独立项目,而是标准业务实践

-

自主智能系统

- 能力演进:从辅助决策到自主决策

- 闭环学习:实时数据收集→模型更新→效果评估

- 自适应能力:动态调整策略应对环境变化

- 应用案例:自主供应链系统、智能运维机器人

-

AI生态构建

- 内外部协同:企业内部+合作伙伴+客户AI能力协同

- 平台化战略:开放AI能力给生态伙伴

- 标准化接口:实现AI服务即插即用

- 商业模式:AI能力输出和API经济

监管与治理发展

-

全球监管框架

- 区域差异:

- 欧盟:严格的AI法案和GDPR

- 美国:行业自律与针对性监管相结合

- 中国:生成式AI服务管理暂行办法

- 趋同趋势:

- 风险管理为核心

- 透明度和可解释性要求

- 分级分类监管

- 合规挑战:跨国企业合规复杂性,监管不确定性

- 区域差异:

-

企业治理成熟度

- 治理框架:

- AI治理委员会:跨部门监督和决策

- 伦理审查流程:AI应用伦理评估

- 风险管理体系:全生命周期风险管控

- 工具支持:

- AI治理平台:模型管理和合规监控

- 审计工具:自动合规检查和文档生成

- 伦理AI工具:偏见检测和缓解

- 成熟标志:AI治理融入企业整体治理框架

- 治理框架:

-

标准化与互操作性

- 行业标准:

- 模型格式:ONNX, TorchScript等开放格式

- API标准:统一AI服务接口

- 评估基准:模型性能和安全标准

- 互操作性:

- 跨平台部署能力

- 模型迁移和重用

- 数据和知识共享

- 产业影响:降低切换成本,促进竞争和创新

- 行业标准:

结论

大模型企业部署是一项复杂的系统工程,涉及技术、成本、安全和组织等多维度挑战。本文全面分析了企业在大模型部署过程中面临的核心问题,并提供了从技术架构优化、成本控制到安全合规的全方位解决方案。通过混合部署架构、性能优化策略和弹性伸缩系统,可以有效解决技术复杂性和性能瓶颈;通过基础设施优化、精打细算的模型策略和投资回报最大化方法,能够显著降低成本并提升业务价值;通过数据安全架构、模型安全防护和合规治理体系,可以确保部署过程符合安全要求和法规标准。

实践表明,成功的大模型部署需要技术、业务和组织的协同创新。企业应根据自身业务需求和技术能力,制定清晰的实施路线图,从高价值场景入手,循序渐进地推进大模型应用。同时,建立强大的技术团队和有效的变革管理机制,是确保长期成功的关键因素。

展望未来,随着模型小型化、推理优化和分布式部署技术的不断进步,大模型企业部署的门槛将逐步降低,成本持续下降,而应用范围将不断扩大。企业应积极拥抱这一趋势,通过持续学习和实践,构建AI核心能力,最终实现业务模式创新和竞争优势提升。

对于希望启动大模型部署的企业,建议采取以下步骤:首先,明确业务目标和成功指标;其次,评估现有技术基础和数据准备情况;然后,选择合适的技术路径和部署模式;最后,从小规模试点开始,快速迭代并持续优化。通过这种渐进式方法,企业可以在控制风险的同时,逐步释放大模型的商业价值,实现数字化转型和智能化升级。

参考文献

- McKinsey. (2023). “The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier.” McKinsey Global Institute.2

- Gartner. (2023). “Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2024.” Gartner Press Release.1

- Deloitte. (2023). “The State of AI in Financial Services.” Deloitte Center for the Edge.3

- New York Times. (2023). “The Hidden Environmental Cost of AI Chatbots.” New York Times Technology Section.4

- O’Reilly Media. (2022). “Building Machine Learning Powered Applications.” O’Reilly Media.5

- NVIDIA. (2023). “NVIDIA A100 Tensor Core GPU.” NVIDIA Data Center.6

- IBM Security. (2023). “Cost of a Data Breach Report.” IBM Security.7

- World Economic Forum. (2023). “AI Governance in Financial Services: A Practical Framework.” WEF.8

- Red Hat. (2023). “What Is Hybrid Cloud?” Red Hat.9

- NVIDIA Developer. (2023). “NVIDIA TensorRT.” NVIDIA Developer.10

- Datadog. (2023). “Kubernetes Cost Optimization.” Datadog.11

- OWASP. (2023). “OWASP Top 10 for Large Language Models.” OWASP Foundation.12

- Deloitte. (2023). “AI Governance: Balancing Innovation and Risk.” Deloitte.13

更多推荐

已为社区贡献24条内容

已为社区贡献24条内容

所有评论(0)