企业级AI Agent架构全解析 ,从五脏六腑到落地实战,一篇搞定,建议收藏!

本文详解企业级AI Agent的五大核心架构层(感知、认知、决策、执行、反馈),以及从需求分析、技术选型到开发部署的四步落地指南。通过真实案例剖析企业AI Agent落地痛点与解决方案,强调安全、集成、效能和合规四大要素,帮助开发者构建真正能提升企业效率的智能Agent系统。

前言

现在企业里聊AI Agent的人很多,但真把Agent落地的没几个——不是卡在“ Agent不懂企业数据”,就是栽在“ 调用工具时权限失控”,再不然就是“ 用了半年没见效率提升”。说到底, 企业要做Agent,不是搭个“ 能聊天的机器人”那么简单,得先把Agent的“ 底层逻辑”摸透: 它是怎么“ 感知”企业的复杂数据、怎么“ 思考”业务问题、怎么“ 动手”解决任务,又怎么“ 记教训”越用越聪明的?

今天我们把AI Agent的“ 五脏六腑”拆开,从架构底层逻辑讲到企业级开发的具体步骤,再结合真实落地案例说清楚“ 怎么避坑”,最后聊聊未来Agent能帮企业赚什么钱。

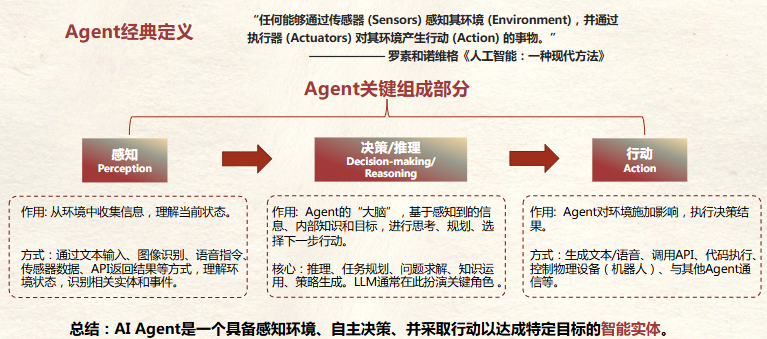

一、AI Agent的“ 五脏”架构:企业数据怎么变成智能行动?

一个能帮企业干活的Agent,核心是“ 感知→认知→决策→执行→反馈”的闭环——就像一个“ 数字化员工”:先看(听)到任务,再想清楚怎么干,然后动手做,最后总结经验。但企业里的 Agent,得适配多源数据、复杂系统、严格安全规则,所以它的架构要比通用Agent“ 壮 ”很多,拆成5层看更清楚:

1. 感知层:给Agent装“ 能看懂企业数据的眼睛”

企业里的Agent不是光听文字的——它得接客户的语音留言(ASR转文字)、看工厂的监控画面 (CV识别设备异常)、读ERP的订单数据(API对接)、甚至摸得到仓库的温湿度(IoT传感器)。这些“ 乱七八糟”的输入,得先“ 洗干净”才能用——这就是感知层的作用:把企业的多模态数据,变成LLM能懂的结构化信息。

比如某零售企业的“ 库存预警Agent”,感知层要做三件事:

- 接IoT传感器的“ 仓库温湿度”数据(数值型);

- 接ERP的“ 实时库存数量”(结构化数据);

- 接客服的“ 客户催货留言”(语音转文字的非结构化数据)。

然后把这些数据统一格式:温湿度超过阈值→标记“ 需检查冷链”;库存低于安全库存→标记“ 需补货”;客户催货次数超过3次→标记“ 优先级高”。

企业级感知层的关键:不是“ 能接多少数据”,而是“ 能安全、准确地过滤数据”——比如客户的隐私信息(手机号、地址)要脱敏,无关数据(比如员工的内部聊天)要过滤, 不然Agent“ 看”到没用的信息,反而会做错误决策。

2. 认知层:给Agent装“ 懂企业业务的脑子”

感知层是“ 看得到”,认知层是“ 想得通”——核心是LLM+记忆+知识的组合,让Agent像“ 老员工”一样懂业务。

- LLM是“ 大脑核心”:比如处理“ 客户投诉订单延迟”,LLM得能分解问题:“ 先查延迟原因→再找解决方案→最后反馈客户”,这需要LLM有“ 任务规划”能力(用ToT或CoT算法)。

- 记忆是“ 经验库”:短期记忆是“ 最近的对话上下文”(比如客户刚说“ 我的订单号是 123”,Agent得记得),用Redis存;长期记忆是“ 历史业务案例”(比如去年“ 订单延迟” 的处理方法),用向量数据库+知识图谱存——比如某银行的“ 贷款审批Agent”,长期记忆 里存了过去3年的“ 审批拒绝案例”,遇到类似客户就能快速匹配。

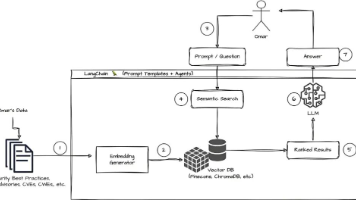

- RAG是“ 查内部资料的工具”:Agent遇到不懂的问题,得先翻企业的“ 内部百科”(比如产品手册、流程规范),而不是瞎猜。比如某制造企业的“ 设备维护Agent”,RAG会对接“ 设备故障知识库”,遇到“ 机床异响”的问题,先调取“ 2023年同款机床异响的解决方案”,再给建议。

企业级认知层的关键:不是“ 用多牛的LLM”,而是“ 把企业的知识灌进LLM的脑子里”—— 很多企业用GPT-4做Agent,但没接自己的知识库,结果Agent回答的都是通用内容,根本不符合企业业务规则,这就是“ 有脑子没经验”。

3. 决策层:让Agent“ 选对干活的方式”

认知层想清楚“ 要做什么”,决策层得想清楚“ 怎么做”——比如:

- 简单任务(比如“ 查订单状态”):直接调用ERP接口就行,不用麻烦其他工具;

- 复杂任务(比如“ 解决订单延迟问题”):得先调用“ 物流轨迹查询工具”查原因,再调用 “ 客户通知工具”发消息,最后调用“ 库存调整工具”补货。

决策层的核心是动态路由+工具选择+多Agent协作:

- 动态路由:根据任务复杂度选路径——比如“ 查订单”是简单任务,走“ 直接回答”路径;“ 解决延迟”是复杂任务,走“ 工具调用+多Agent协作”路径。

- 工具调用:用MCP协议(Model Context Protocol)对接企业工具——比如SAP的“ 创建采购订单”接口、BI系统的“ 生成销售报表”功能,Agent得“ 知道”什么时候调用哪个工具,还要带对参数(比如采购订单的供应商ID、金额)。

- 多Agent协作:比如供应链调度Agent,得和“ 采购Agent”“ 生产Agent”“ 物流Agent” 聊天——用A2A协议(Agent-to-Agent)传递信息:“ 我这边库存不够了,你赶紧催供应商发货”“ 生产线上的物料快到了,你调整一下生产计划”。

企业级决策层的关键:不是“ 能调用多少工具”,而是“ 不瞎调用工具”——比如某企业的 “ IT运维Agent”,之前没做动态路由,遇到“ 重启服务器”的任务,直接调用了“ 服务器控制工具”,结果把生产服务器搞崩了;后来加了动态路由:先检查“ 服务器是否在生产时间 ”,如果是,就转人工审批,再执行,这才解决了问题。

4. 执行层:让Agent“ 安全地动手干活”

决策层选好了“ 怎么做”,执行层就得“ 动手干”——但企业里的“ 动手”不是敲键盘,是调用 API、执行代码、甚至控制物理设备(比如工厂的机器人),这一步最容易出安全问题,所以得“ 捆着手脚干”。

执行层的核心是工具引擎+安全沙箱+物理控制:

- 工具引擎:分“ 通用工具”(计算器、搜索引擎)和“ 企业工具”(SAP接口、MES指令)——比如某制造企业的“ 生产线调整Agent”,执行层要调用MES系统的“ 调整生产线速度”指令,得先通过MES的权限认证(OAuth2),再传对参数(比如速度从100rpm调到 80rpm)。

- 安全沙箱:执行代码或命令时,得用Docker或Firecracker隔离——比如Agent要执行“ 生成销售报表”的Python代码,沙箱会限制它只能访问“ 销售数据”文件夹,不能碰“ 客户隐私数据”文件夹,防止代码泄露数据或搞坏系统。

- 物理控制:通过IoT协议(Modbus/OPC UA)控制设备——比如某仓储企业的“ 货物搬运 Agent”,执行层要控制AGV机器人的路径:“ 从仓库A区把货物搬到B区”,得用OPC UA协议发送指令,还要实时监控机器人的位置,防止撞墙。

企业级执行层的关键:不是“ 能做多少事”,而是“ 安全地做事”——比如某金融企业的“ 数据分析Agent”,之前用开源工具执行代码,没开沙箱,结果有人恶意输入代码,删了整个 数据库;后来用Firecracker沙箱,代码只能在隔离环境里运行,再也没出问题。

5. 反馈层:让Agent“ 越干越聪明”

执行完任务,Agent得“ 记教训”——比如这次“ 库存预警”准不准?“ 解决订单延迟”的方法有没有用?反馈层就是做这件事:把执行结果变成经验,存到知识库,下次更准。

反馈层的核心是自我验证+错误回滚+持续学习:

- 自我验证:用LLM检查结果合理性——比如Agent生成的“ 采购订单”,LLM要核对“ 供应商ID是否正确”“ 金额是否在预算内”,如果不对,就自动修改。

- 错误回滚:如果执行失败,比如调用SAP接口时参数错了,Agent要自动重试,或者转人工——比如某企业的“ 财务报销Agent”,如果报销金额超过上限,Agent会自动触发人工 审核,不会直接拒绝。

- 持续学习:把执行经验存到知识库——比如“ 这次库存预警提前了3天,因为用了新的 IoT传感器数据”,下次Agent就会更重视IoT数据;“ 上次解决订单延迟用了‘ 优先发顺丰 ’的方法,客户满意度提高了20%”,下次遇到类似问题就直接用这个方法。

企业级反馈层的关键:不是“ 能反思”,而是“ 能把反思变成企业的知识资产”——很多企业的Agent用了半年,还是老出错,就是因为反馈层没打通:执行结果没存到知识库,Agent 还是“ 记不住教训”,白做了很多无用功。

二、企业级Agent开发:从“ 搭框架”到“ 落地”的4步指南

企业要做Agent,不是拿LangChain搭个demo就行——得解决安全、集成、效能、合规四大问题,我结合多个企业落地案例,总结了“ 能落地的4步”:

1. 第一步:需求分析——先想清楚“ Agent到底要解决什么痛”

很多企业做Agent的第一步就错了:上来就想“ 做个万能Agent”,结果什么都做不好。正确的做法是从垂直场景切入——选企业里“ 重复劳动多、规则明确、数据可获得”的场景, 比如:

- 智能客服(处理重复的客户咨询,比如“ 怎么退款”“ 订单在哪里”);

- 数据分析助手(自动生成销售报表、库存分析);

- IT运维机器人(处理重复的服务器重启、日志查询);

- 供应链调度(预测缺料、自动触发采购)。

选好场景后,得按3个原则设计:

- 最小化权限:Agent只能访问完成任务必需的数据——比如智能客服Agent只能看“ 客户历史对话”,不能碰“ 订单金额”;

- 人机协同:明确“ 什么时候转人工”——比如涉及客户投诉的敏感问题,Agent自动触发人工介入,不会瞎回答;

- 离线降级:如果Agent宕机了,得有替代方案——比如智能客服离线时,自动切换到“ 留言模式”,不会让客户找不到人。

比如某电商企业的“ 智能售后Agent”,需求分析是这样的:

- 场景:处理“ 退款申请”——客户发“ 我要退款”,Agent自动查订单状态(未发货→直接同意;已发货→让客户上传快递单号);

- 权限:只能访问“ 订单状态”“ 客户地址”,不能碰“ 客户支付密码”;

- 人机协同:如果订单金额超过1000元,Agent转人工审核;

- 离线降级:Agent宕机时,自动弹出“ 请留下您的订单号和联系方式,我们会尽快联系您 ”。

2. 第二步:技术选型——别乱选,按“ 企业能力”挑

技术选型不是“ 选最牛的”,是“ 选最适合自己的”——比如小公司没技术团队,就选低代码平台(比如Coze、Dify);大公司有技术团队,就选开源框架(LangChain、AutoGen)加企业级组件(比如GPT-4 Enterprise、Milvus Enterprise)。我整理了企业最常问的“ 组件 选型表”,附选择逻辑:

| 组件类型 | 开源方案 | 企业级方案 | 选择逻辑 |

|---|---|---|---|

| LLM底座 | LLaMA3、DeepSeek-R1 | GPT-4 Enterprise、Claude 3 | 开源:适合有技术团队、想自定义LLM的企业; 闭源:适合追求稳定性、不想养模型团队的企业 |

| 开发框架 | LangChain、AutoGen | Coze(字节) | 开源:适合需要高度定制的场景(比如多Agent协作);低代码:适合快速试错(比如智能客服) |

| 向量数据库 | Chroma | Milvus Enterprise | 开源:适合小数据量(比如100万条文档); 企业级:适合大数据量、需要集群部署、容灾的企业 |

| 部署引擎 | Kubernetes | OpenShift(红帽) | 开源:适合有K8s运维团队的企业; 企业级:适合需要“ 一键部署”“ 可视化运维”的企业 |

3. 第三步:开发——抓牢“ 安全、集成、效能、合规”4要素

开发环节是“ 落地的关键”,得把“ 纸面设计”变成“ 能跑的系统”,这一步要抓牢4个要素:

(1)安全加固:把Agent“ 捆紧”

- 数据隔离:用私有化向量数据库(比如Milvus集群)——数据存在企业自己的服务器里,不会泄露给第三方;

- 代码沙箱:用Firecracker微虚拟机——比Docker更轻量、更安全,执行代码时限制资源访问;

- 内容过滤:双模型验证(LLM+规则引擎)——比如Agent生成的回复,先过规则引擎 (比如不能包含“ 退款流程是XX”这样的敏感信息),再过LLM(比如检查回复是否符合企业话术)。

(2)系统集成:让Agent“ 融入企业生态”

企业里的系统都是“ 烟囱式”的(SAP、MES、BI各玩各的),Agent得“ 打通”这些系统——比如某企业的“ 供应链Agent”,要对接SAP(采购)、MES(生产)、BI(数据分析),我们用 MCP协议做了“ 统一接口层”:Agent调用MCP接口,MCP再调用各个系统的接口,这样Agent不用管每个系统的协议,只需要“ 说MCP的话”就行。

比如调用SAP的“ 创建采购订单”接口,代码是这样的:

12345678910

(3)效能优化:让Agent“ 跑得更快”

•混合推理:小模型处理简单任务,大模型处理复杂任务——比如智能客服Agent,“ 怎么退款”这样的简单问题用LLaMA3处理(快且便宜),“ 为什么我的订单延迟了”这样的复杂问题用GPT-4处理(准);•缓存策略:用Redis缓存高频查询结果——比如“ 退款流程”这样的问题,Agent第一次查知识库得到结果,存到Redis,下次有人问,直接从Redis取,不用再查知识库,速度快3倍;•异步执行:用Celery处理长时任务——比如“ 生成年度销售报表”这样的任务,Agent把任务丢给Celery异步执行,不用让用户等,执行完再通知用户。

(4)合规审计:让Agent“ 说得清自己干了什么”

企业做Agent,得符合《数据安全法》《个人信息保护法》,所以得“ 记好账”:

•全链路日志:用ELK(Elasticsearch+Logstash+Kibana)收集所有操作记录——比如 Agent什么时候调用了SAP接口、传了什么参数、结果是什么,都能查得到;•版本控制:用GitOps管理Agent配置——比如Agent的“ 退款规则”改了,GitOps会记录“ 谁改的”“ 什么时候改的”“ 改了什么”,方便回滚;•水印追踪:在输出内容里嵌入隐形标识——比如Agent生成的销售报表,嵌入企业的水印,防止报表被泄露后找不到源头。

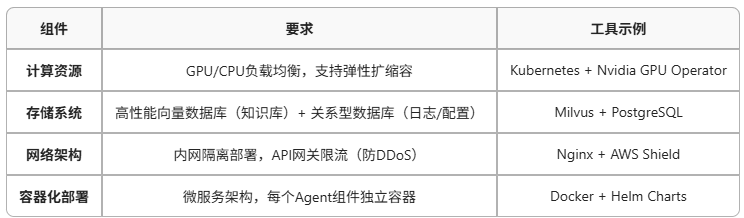

4. 第四步:部署与运维——让Agent“ 稳定跑起来”

部署环节要解决“ 怎么把Agent放到企业服务器里”“ 怎么维护”的问题,我们推荐“ 集群部署+可视化运维”的方案:

比如某企业的“ 百万级文档支持Agent”,部署架构是这样的:

•API网关:接收用户请求(比如“ 生成销售报表”),转发给Agent集群;•Agent集群:用Kubernetes部署多个Agent实例,负载均衡——比如有1000个用户同时问问题,集群会把请求分到10个Agent实例上,不会卡;•向量数据库集群:Milvus Enterprise集群

通过以上体系化设计,Agent可实现99.95%+的可用性,即使面对百万级并发仍能稳定服务。运维的核心在于:用自动化对抗复杂性,用冗余设计保障鲁棒性,用全链路监控实现快速定位。

最后

为什么要学AI大模型

当下,⼈⼯智能市场迎来了爆发期,并逐渐进⼊以⼈⼯通⽤智能(AGI)为主导的新时代。企业纷纷官宣“ AI+ ”战略,为新兴技术⼈才创造丰富的就业机会,⼈才缺⼝将达 400 万!

DeepSeek问世以来,生成式AI和大模型技术爆发式增长,让很多岗位重新成了炙手可热的新星,岗位薪资远超很多后端岗位,在程序员中稳居前列。

与此同时AI与各行各业深度融合,飞速发展,成为炙手可热的新风口,企业非常需要了解AI、懂AI、会用AI的员工,纷纷开出高薪招聘AI大模型相关岗位。

最近很多程序员朋友都已经学习或者准备学习 AI 大模型,后台也经常会有小伙伴咨询学习路线和学习资料,我特别拜托北京清华大学学士和美国加州理工学院博士学位的鲁为民老师给大家这里给大家准备了一份涵盖了AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频 全系列的学习资料,这些学习资料不仅深入浅出,而且非常实用,让大家系统而高效地掌握AI大模型的各个知识点。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

AI大模型系统学习路线

在面对AI大模型开发领域的复杂与深入,精准学习显得尤为重要。一份系统的技术路线图,不仅能够帮助开发者清晰地了解从入门到精通所需掌握的知识点,还能提供一条高效、有序的学习路径。

但知道是一回事,做又是另一回事,初学者最常遇到的问题主要是理论知识缺乏、资源和工具的限制、模型理解和调试的复杂性,在这基础上,找到高质量的学习资源,不浪费时间、不走弯路,又是重中之重。

AI大模型入门到实战的视频教程+项目包

看视频学习是一种高效、直观、灵活且富有吸引力的学习方式,可以更直观地展示过程,能有效提升学习兴趣和理解力,是现在获取知识的重要途径

光学理论是没用的,要学会跟着一起敲,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。

海量AI大模型必读的经典书籍(PDF)

阅读AI大模型经典书籍可以帮助读者提高技术水平,开拓视野,掌握核心技术,提高解决问题的能力,同时也可以借鉴他人的经验。对于想要深入学习AI大模型开发的读者来说,阅读经典书籍是非常有必要的。

600+AI大模型报告(实时更新)

这套包含640份报告的合集,涵盖了AI大模型的理论研究、技术实现、行业应用等多个方面。无论您是科研人员、工程师,还是对AI大模型感兴趣的爱好者,这套报告合集都将为您提供宝贵的信息和启示。

AI大模型面试真题+答案解析

我们学习AI大模型必然是想找到高薪的工作,下面这些面试题都是总结当前最新、最热、最高频的面试题,并且每道题都有详细的答案,面试前刷完这套面试题资料,小小offer,不在话下

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

为武汉地区的开发者提供学习、交流和合作的平台。社区聚集了众多技术爱好者和专业人士,涵盖了多个领域,包括人工智能、大数据、云计算、区块链等。社区定期举办技术分享、培训和活动,为开发者提供更多的学习和交流机会。

更多推荐

已为社区贡献6条内容

已为社区贡献6条内容

所有评论(0)