【粉丝福利社】具身智能标准体系与测试方法

标准体系是标准化工作的顶层设计,旨在系统指导标准化实践,支撑技术研发与产业发展。由于我国具身智能工作目前主要归类于人工智能范畴,因此,分析国际人工智能标准体系的建设情况,对于完善我国相关标准体系具有重要借鉴意义。并且,通过与国际接轨的标准化工作,构建全面的质量基础设施,具身智能产业将能够克服现有障碍,推动技术落地与商业化,创造更大的社会价值与经济效益。本文梳理国内外主要的人工智能标准组织及标准,为

💎【行业认证·权威头衔】

✔ 华为云天团核心成员:特约编辑/云享专家/开发者专家/产品云测专家

✔ 开发者社区全满贯:CSDN博客&商业化双料专家/阿里云签约作者/腾讯云内容共创官/掘金&亚马逊&51CTO顶级博主

✔ 技术生态共建先锋:横跨鸿蒙、云计算、AI等前沿领域的技术布道者

🏆【荣誉殿堂】

🎖 连续三年蝉联"华为云十佳博主"(2022-2024)

🎖 双冠加冕CSDN"年度博客之星TOP2"(2022&2023)

🎖 十余个技术社区年度杰出贡献奖得主

📚【知识宝库】

覆盖全栈技术矩阵:

◾ 编程语言:.NET/Java/Python/Go/Node…

◾ 移动生态:HarmonyOS/iOS/Android/小程序

◾ 前沿领域:物联网/网络安全/大数据/AI/元宇宙

◾ 游戏开发:Unity3D引擎深度解析

文章目录

🚀前言

标准体系是标准化工作的顶层设计,旨在系统指导标准化实践,支撑技术研发与产业发展。

由于我国具身智能工作目前主要归类于人工智能范畴,因此,分析国际人工智能标准体系的建设情况,对于完善我国相关标准体系具有重要借鉴意义。

并且,通过与国际接轨的标准化工作,构建全面的质量基础设施,具身智能产业将能够克服现有障碍,推动技术落地与商业化,创造更大的社会价值与经济效益。

本文梳理国内外主要的人工智能标准组织及标准,为具身智能标准体系的构建提供重要的参考和指导。

🚀一、国际人工智能标准体系的建设情况

国际人工智能标准体系的建设,主要由以下组织牵头推进:

-

国际标准化组织(ISO)

-

国际电工委员会(IEC)

-

标准化组织 / 国际电工委员会第一联合技术委员会(ISO/IEC JTC1)

-

欧洲电信标准化协会(ETSI)

-

国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)

-

电气与电子工程师协会(IEEE)

-

美国国家标准与技术研究院(NIST) ……

近年来,这些组织尤其注重从不同角度逐步完善人工智能的安全标准体系。

在国家或地区层面,美国、欧盟、英国、日本等,都非常重视人工智能标准体系建设。

🔎1.【美国】加强政策引导,强调产业创新与国际参与

NIST 主导人工智能标准制定,协同政府部门及行业利益相关方,推动技术创新并提升公众对人工智能系统的信任。NIST 根据“机构间标准政策委员会”(Interagency Committee on Standards Policy,ICSP)的章程,设立了人工智能标准协调工作组。该工作组致力于协调联邦机构在开发和使用人工智能标准方面的活动,并向 ICSP 提出与标准相关的建议。

2019 年 2 月,美国总统特朗普签署《美国人工智能倡议》,旨在推动人工智能技术标准制定,培育新兴产业,以保持美国在人工智能领域的领先地位。

同年 6 月,美国白宫发布《国家人工智能研究与发展策略规划》,关注人工智能的基础研究、伦理、可信赖及相关标准,提出通过制定标准和基准来测量和评估人工智能技术。

2021 年 1 月,美国国家标准协会(ANSI)发布《美国标准化战略 2020》,进一步关注人工智能标准。

同年,《国家人工智能倡议法案》正式生效,为美国在人工智能领域的研究与开发提供法律支持。

2022 年 10 月和 2023 年 5 月,美国白宫相继发布《人工智能权利法案蓝图》与《人工智能研发战略计划》。

2023 年 10 月,美国总统拜登发布《关于安全、可靠、值得信赖地开发和使用人工智能的行政命令》,提出美国需要推进协调一致的联邦治理框架来管理人工智能,强调通过国际合作建立全球人工智能标准的重要性,明确了美国的人工智能政策法制框架。

2024 年 4 月,根据该行政命令的要求,NIST 发布 4 份关于指导和部署人工智能的文件草案,涵盖合成内容风险防控、国际标准制定等多个主题,旨在提高人工智能系统的安全性、保障性和可信度。

其中,《人工智能标准全球参与计划》草案对人工智能标准化进程中亟待解决的领域和主题征求反馈意见,致力于推动全球范围内人工智能标准的制定和实施、合作与协调以及信息共享。该草案明确提出美国与其他国家或地区合作制定关于人工智能系统开发及实施的国际标准这一目标,指出美国应优先参与标准制定组织的研究与技术活动,推动包括中小型企业、学术界和民间团体在内的多方利益相关者参与人工智能标准制定,促进全球各国对标准文件的作用达成共识。

🔎2.【欧盟】立法加强监管,重视伦理、法律和社会问题

欧洲标准化体系主要由欧盟委员会、欧洲标准组织(包括 CEN、CENELEC、ETSI)、各成员国标准机构及各利益相关方构成。

CEN 联合 CENELEC 成立 JTC21 联合技术委员会,重点关注风险管理、数据治理、透明性等关键领域,并对国际标准进行适配性评估,确保其满足欧盟法律要求。

“CEN-CENELEC 战略 2030”的主要目标之一就是加强其国际上的标准领导地位。为此,CEN-CENELEC 一方面推动国际人工智能标准在欧洲的广泛应用,另一方面积极输出欧洲标准体系,扩大其国际影响力。

2019—2020 年,欧盟委员会发布《人工智能道德准则》《人工智能白皮书》《可信赖人工智能评估清单》《数字服务法案》《数字市场法案》等一系列政策文件,强调通过立法强化人工智能监管。

2021 年 2 月,欧洲标准化委员会(CEN)和欧洲电工标准化委员会(CENELEC)发布《欧洲标准化战略》文件,提出制定人工智能领域的先进创新标准。

同年,欧盟委员会提出《人工智能法案》草案。

2024 年 2 月,27 个欧盟成员国确定并批准该法案,并于 2024 年 8 月 1 日正式生效。

《人工智能法案》是全球首个关于人工智能的综合性法律框架,采用基于风险的方法对人工智能进行分类,特别规定了高风险人工智能系统的合规要求,强调技术信任、透明度和问责制的重要性。为确保该法案的有效执行,欧盟委员会设立了人工智能办公室,负责在欧盟范围内执行共同规定,促进各利益相关方在人工智能领域的合作。

🔎3.【英国】成立 AI 标准中心,积极参与国际标准制定

2021 年,英国政府发布《国家人工智能战略》,为英国未来十年如何保持人工智能领域领先地位指明方向。该战略的发布标志着英国人工智能变革的开始。

2022 年 7 月,英国政府发布首份《人工智能行动计划》,计划每年更新,以展示政府如何实现其愿景和战略目标。

2021 年,英国数据伦理与创新中心发布《人工智能保障生态系统路线图》,明确指出了英国建立一个高效且成熟的人工智能保障生态系统所需的步骤。

该路线图确定了六个优先行动领域,其中包括制定标准,旨在为人工智能保障工作提供通用语言和可扩展的评估 技术。

2022 年,在英国政府的支持下,艾伦·图灵研究所、英国标准协会(British Standards Institution,BSI)和国家物理实验室合作建立了人工智能标准中心,旨在推动利益相关者了解并积极参与国际人工智能标准工作,同时为标准化工作指明方向。

该中心运行初期的审查结果显示,该中心提高了各方对人工智能标准的理解,为英国国内政策制定提供了支持,并提升了英国在人工智能标准方面的全球地位。

🔎4.【日本】注重顶层设计和战略引导

2018 年,日本内阁发布《以人类为中心的人工智能社会原则》,综合考虑人工智能对人类、社会系统、产业结构、政府体系等带来的影响,为厘清人机关系、标准、行为规范等方面提供了指引。

2019 年,日本政府出台《人工智能战略 2019》,提出建设人工智能强国,包含奠定发展基础、构建社会应用和产业化基础、制定并应用人工智能伦理规范等目标,有利于引导人工智能技术和产业的发展。

🚀二、国内人工智能标准体系的建设情况

我国高度重视人工智能技术的发展,将其作为国家科技创新的重要组成部分。通过立法和政策支持,持续推动人工智能产业的健康发展,同时确保人工智能的应用符合伦理标准。

而随着人工智能技术的快速发展和应用,国内相关政策的重心逐渐转向促进人工智能技术与实体经济的深度融合。

🔎1.相关政策

早在 2017 年 7 月,国务院就印发了《新一代人工智能发展规划》,提出建立开放协同的人工智能技术创新体系。为响应该规划任务部署,加强人工智能领域标准化工作的统筹协调与系统研究,发挥标准化的支撑性、引领性作用,国家标准化管理委员会于 2018 年 1 月 18 日正式成立了国家人工智能标准化总体组。

2020 年 7 月,国家标准化管理委员会等五部门联合发布了《国家新一代人工智能标准体系建设指南》,制定了人工智能标准体系中的各项标准,包括术语标准等基础标准。

2021 年 12 月和 2022 年 11 月,国家互联网信息办公室先后发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》和《互联网信息服务深度合成管理规定》,提出在将人工智能技术应用于相关服务领域时的规范要求,确保人工智能技术的应用符合法律法规,尊重社会公德和伦理。

2023 年 7 月,国家互联网信息办公室等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,旨在促进生成式人工智能的健康发展和规范应用。

2024 年 3 月,工信部等 18 个部门联合印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划(2024—2025 年)》,提出强化关键技术领域标准攻关,在人工智能等领域加快制定一批重要技术标准。

2024 年 6 月 5 日,工业和信息化部、中央网信办等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024 版)》,指明了未来我国人工智能标准化的建设方向。

🔎2.标准组织

国内有多个标准化和联盟组织在积极推动具身智能的标准化工作。这些组织通过制定相关标准、推动标准的实施与推广、提供学术支持和人才保障等方式,为具身智能的健康发展提供了有力的支撑和保障。

我国与人工智能相关的标准化技术委员会主要包括:

-

全国网络安全标准化技术委员会(SAC/TC260)

-

全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)

-

全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC159)

-

全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会(SAC/TC242) ……

其中,全国信息技术标准化技术委员会下设人工智能分技术委员会,负责人工智能基础、技术、风险管理、可信赖、治理、产品及应用等领域的国家标准的制修订工作。

现行的人工智能标准覆盖基础通用标准、支撑技术与产品、产品与服务、行业应用、安全与伦理等多个分体系,其中以“支撑技术与产品”的分体系所含标准最多。

中国人工智能产业发展联盟(AIIA) 是在国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、中央网信办等有关部门指导下,由中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心等单位联合发起成立的。

AIIA 积极推动人工智能领域的标准化工作,包括具身智能的标准化。例如,AIIA 发布了《2024 具身智能全景图 1.0》,为行业提供了重要参考和指导。

全国高校人工智能与大数据创新联盟是一个公益性、全国性的学术交流服务平台,由清华大学、浙江大学、中南大学等全国 54 家高校和企业共同发起成立。

该联盟在推动人工智能和大数据领域的产教融合、校企合作、协同育人等方面发挥了重要作用,也为具身智能的标准化工作提供了学术支持和人才保障。

此外,还有一些与具身智能相关的行业联盟和协会,如中国机器人产业联盟、中国电子学会等,这些组织也在积极推动具身智能标准化的工作。

🚀三、人工智能标准对具身智能实践的借鉴意义

在具身智能技术的快速发展过程中,人工智能标准化体系的建设扮演着至关重要的角色。国内外的人工智能标准体系为具身智能的实践提供了宝贵的经验和指导,尤其在安全性、互操作性、可靠性等方面的要求上,对于具身智能的技术发展和产业应用起到了积极的推动作用。

🔎1.借鉴国外人工智能标准

国外,人工智能标准化工作大多注重从多维度制定综合标准,而这些标准可以为具身智能的不同领域提供统一的框架和指标。例如,ISO 和 IEEE 等国际组织在人工智能伦理、数据治理、风险管理等方面的标准能够在具身智能的研发过程中提供可靠的技术依据,确保技术的可持续发展和社会责任的履行。

在具身智能的实际应用中,尤其在涉及硬件和算法的协同优化时,借鉴人工智能标准体系具有重要意义。标准化工作有助于解决技术之间的兼容性问题,推动软硬件协同,减少技术集成过程中的不确定性。

以欧美在具身智能机器人领域的标准化成果为例,它们通过制定明确的技术标准和性能指标,推动了机器人系统从理论到实践的转化。特别是其中关于自主决策、实时反应及系统安全性等方面的要求,为具身智能的创新应用提供了强有力的支撑。

🔎2.借鉴国内人工智能标准

国内,随着“新一代人工智能发展规划”的实施和相关政策的推进,人工智能标准化工作也逐步向具身智能领域扩展。

当前,国内在借鉴国际标准的基础上,结合国内技术和产业发展需求,积极推动具身智能标准的制定与应用。例如,《2024 具身智能全景图 1.0》为行业发展提供了可参考的标准化框架。

总之,引入国际标准的最佳实践,再结合国内本土实际情况进行调整优化,可以有效促进具身智能技术的跨界融合与创新应用,推动具身智能产业健康有序发展,具有重要意义。

🚀四、标准先行,定义具身智能产业未来!

本文节选自 深圳市人工智能与机器人研究院(AIRS) 出品的重磅新书——

《具身智能标准体系与测试方法》

作者为标准制定者、技术专家,全面梳理了国内外前沿的标准框架与测试策略,为个人研究与产业升级提供了系统性的指引。

-

对标国际标准框架,落地于本土应用场景

-

提供可落地的质量控制与测试框架

-

洞察产业发展格局,引领行业发展方向

🔎1.目录

前 言

第1章 具身智能概述 1

1.1 何为具身智能 1

1.2 具身智能的核心零部件 2

1.3 具身智能的发展历史 3

1.4 具身智能的传统研究方向 5

1.4.1 基于行为的人工智能 5

1.4.2 受神经生物学启发的人工智能 5

1.4.3 认知发展机器人学 6

1.4.4 进化机器人学 7

1.4.5 物理体现与互动 7

1.5 基于大模型的具身智能技术 8

1.5.1 赋能具身智能机器人的基础模型分类 8

1.5.2 仿真促进具身智能机器人的设计自动化 9

1.6 具身智能对社会结构的影响 11

1.7 具身智能市场需求分析 13

1.7.1 工业机器人 14

1.7.2 服务机器人 15

1.7.3 特种机器人 16

1.7.4 智慧城市中的群体智能机器人 17

1.8 小结 18

第2章 具身智能产业分析 19

2.1 具身智能供应链概述 19

2.1.1 核心零部件 19

2.1.2 机器人整机 20

2.2 核心企业 21

2.2.1 国内的供应链企业 21

2.2.2 国外的供应链企业 22

2.3 技术水平 23

2.4 市场趋势 24

2.4.1 核心零部件的市场趋势 24

2.4.2 整机的市场趋势 25

2.5 具身智能产业的标准化工作 26

2.6 具身智能产业的挑战与升级 26

2.6.1 关键挑战 27

2.6.2 升级策略 28

2.7 小结 29

第3章 具身智能的质量基础设施与参考标准 30

3.1 当前具身智能产品的挑战 30

3.1.1 硬件挑战 30

3.1.2 软件及算法挑战 32

3.1.3 数据挑战 33

3.2 具身智能的质量基础设施建设 34

3.2.1 质量基础设施的重要性及现状 34

3.2.2 质量基础设施的建设要点 36

3.3 标准体系与质量基础设施的关系 38

3.4 可参考的人工智能标准体系 39

3.4.1 国际人工智能标准体系的建设情况 39

3.4.2 国内人工智能标准体系的建设情况 42

3.4.3 人工智能标准对具身智能实践的借鉴意义 43

3.5 小结 44

第4章 场景驱动的具身智能标准体系 45

4.1 当前的标准化挑战 45

4.2 构建场景驱动的具身智能标准体系 46

4.3 工业制造场景中的具身智能标准 50

4.3.1 汽车制造机器人进行轮胎轮毂位姿识别 51

4.3.2 智能制造机器人进行航天插头装配 52

4.3.3 智能制造机器人进行发动机叶片打磨 52

4.3.4 电力作业机器人进行高压输变线路维护 53

4.3.5 电力作业机器人进行高压输变线路除冰 54

4.4 海洋作业场景中的具身智能标准 55

4.4.1 水下作业机器人清理维修海底电缆 56

4.4.2 水下作业机器人执行海底环境扫描勘测 57

4.5 医疗、服务等场景中的具身智能标准 58

4.5.1 医疗护理机器人进行护理协助 59

4.5.2 养老陪护机器人进行情感陪护 60

4.5.3 教育辅导机器人进行智能引导 61

4.6 小结 62

第5章 群体智能的标准体系 63

5.1 何为群体智能 64

5.1.1 群体智能的概念 64

5.1.2 群体智能的特点与优势 64

5.2 群体智能的应用场景 64

5.2.1 智能交通 66

5.2.2 工业自动化 67

5.2.3 多机协同建图 69

5.2.4 智慧城市 71

5.3 协调与通信 74

5.3.1 协调策略 74

5.3.2 通信机制与信息共享 75

5.4 多智能体系统与多智能体强化学习方法 77

5.4.1 多智能体系统 77

5.4.2 多智能体强化学习方法 80

5.5 群体智能标准体系的构建 82

5.5.1 标准化的意义与挑战 82

5.5.2 与国际接轨的标准化工作 83

5.5.3 标准体系的框架与内容 84

5.6 小结 85

第6章 核心零部件的测试方法 86

6.1 零部件概述 87

6.2 测试方法概述 89

6.3 零部件测试方法 89

6.3.1 传感器测试 89

6.3.2 控制器测试 95

6.3.3 电机测试 96

6.3.4 减速器测试 98

6.3.5 腿足测试 99

6.3.6 电池测试 100

6.3.7 一体化关节测试 102

6.3.8 通信系统测试 103

6.4 小结 105

第7章 灵巧手的标准化设计及测试 107

7.1 灵巧手的前景与挑战 107

7.2 灵巧手的应用场景与产品示例 108

7.3 灵巧手的技术体系 111

7.3.1 灵巧手的传感器技术 112

7.3.2 灵巧手背后的整机技术 114

7.3.3 灵巧手的控制算法 116

7.4 灵巧手的参考标准 117

7.4.1 运动精度标准 117

7.4.2 抓取能力标准 118

7.4.3 力觉控制标准 119

7.4.4 响应速度标准 119

7.4.5 自适应性标准 120

7.5 灵巧手的性能测试方法 121

7.5.1 指力测试 123

7.5.2 抓握力测试 123

7.5.3 防滑性测试 123

7.5.4 触觉灵敏度测试 124

7.5.5 力传感器校准 124

7.5.6 手指重复性测试 125

7.5.7 抓握周期测试 125

7.5.8 抓握效率测试 126

7.6 小结 126

第8章 人形机器人的整机评估方法 127

8.1 人形机器人概述 128

8.2 人形机器人整机性能评估方法 131

8.2.1 评估指标体系的构建 131

8.2.2 整机性能评估方法 133

8.3 人形机器人整机稳定性与安全性评估方法 133

8.3.1 稳定性评估方法 134

8.3.2 安全性评估方法 135

8.4 人形机器人整机评估的参考标准 136

8.4.1 可参考的国际标准 136

8.4.2 可参考的国家标准 137

8.5 典型实践案例分析 138

8.5.1 HumanoidBench:评估环境的构建 138

8.5.2 KUAVO:整机测试过程与结果分析 139

8.6 小结 141

第9章 具身智能体的推理与决策能力测试 142

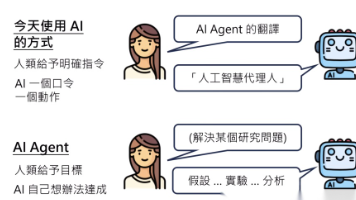

9.1 智能体概述 142

9.2 智能体的推理能力测试 145

9.2.1 逻辑推理能力测试 145

9.2.2 语义推理能力测试 147

9.2.3 综合案例分析 148

9.3 智能体的决策能力测试 150

9.3.1 确定型决策能力测试 150

9.3.2 不确定型决策能力测试 151

9.4 复杂环境中的应对能力评估 152

9.4.1 复杂环境的定义与特征 152

9.4.2 适应性和鲁棒性评估方法 153

9.5 典型实践案例分析 156

9.5.1 典型场景中的评估方法 156

9.5.2 VoxPoser评估案例 157

9.6 具身智能体测试的参考标准 159

9.6.1 国际标准的重要性 159

9.6.2 主要的国际标准组织 160

9.6.3 测试方法接轨国际标准 161

9.7 小结 162

第10章 群体智能系统测试方法 163

10.1 测试环境设计与实施 165

10.2 群体智能的性能评估框架 167

10.3 定性评价与定量分析 170

10.4 多机器人协作与交互测试 172

10.4.1 构建多机器人系统的测试环境 173

10.4.2 评估指标和工具 178

10.5 小结 182

第11章 标准体系与测试技术展望 183

11.1 具身智能标准体系的发展路线 183

11.1.1 基础技术研究与初步标准化 184

11.1.2 系统集成与标准化深化 188

11.1.3 群体智能与全面标准化 188

11.2 标准化趋势与测试技术展望 189

11.2.1 具身智能的标准化趋势 189

11.2.2 具身智能测试技术展望 191

11.3 小结 194

需要完全了解本书可以看下面:

链接🔗:地址《具身智能标准体系与测试方法》

更多推荐

已为社区贡献123条内容

已为社区贡献123条内容

所有评论(0)